第二章 夏商西周的历史发展

- 格式:ppt

- 大小:9.53 MB

- 文档页数:36

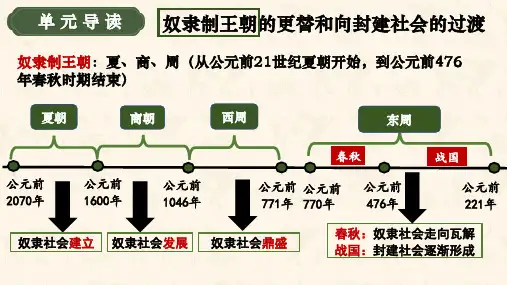

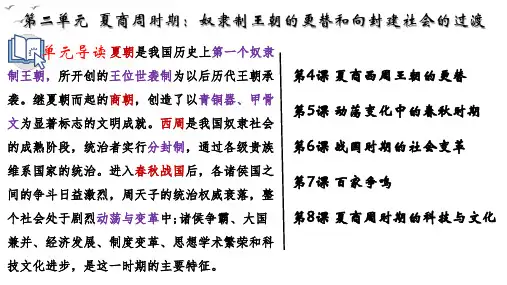

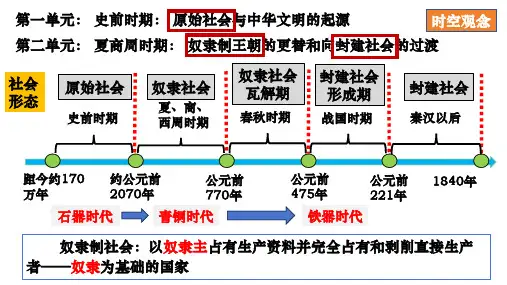

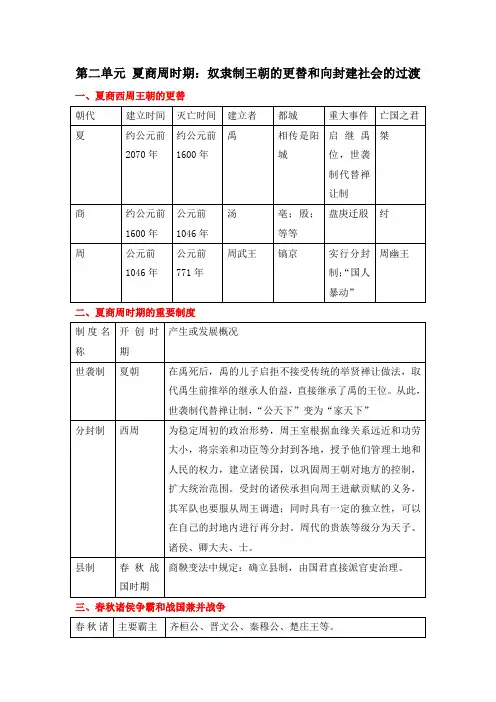

第二单元夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡一、夏商西周王朝的更替二、夏商周时期的重要制度三、春秋诸侯争霸和战国兼并战争四、商鞅变法五、春秋战国时期活跃的思想文化【跟踪训练】1.西周时,周公曾对成王说,你得用心考察诸侯谁纳贡,谁不纳贡。

如果诸侯不贡天子,人民也不贡诸侯,政治就乱了。

周公旨在( )A.废除奴隶制B.强调分封制的重要性C.建立郡县制D.倡导“尊王攘夷”策略2.春秋时期,鲁国国君朝觐周王仅3次,而朝齐、晋、楚三国竟有33次之多。

对此合理的解释是( )A.周王室地位已经衰落B.鲁国到王都路途遥远C.鲁国国君是春秋霸主D.周王不是鲁国的宗亲3.《管子·地图》载:“凡兵主者,必先审知地图。

”《孙子兵法·地形篇》载:“夫地形者,兵之助也。

”据此可知,当时地理知识的运用适应了( )A.水利兴修B.诸侯征战C.儒学兴起D.私学发展4.下图所示是1978年随县曾侯乙墓出土的文物之一铜冰鉴,它的中间有夹层,可放冰块,是战国时期贵族使用的青铜冰酒器,是已考古发现的最早“冰箱”。

它可说明( )A.战国时期贵族沉迷享乐生活B.随州手工业领先世界C.战国时期礼制权威遭到挑战D.战国时期的社会变化5.夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修水利工程。

促使这一变化出现的主要因素是( )A.新兴地主阶级的崛起B.诸侯国势力此消彼长C.铁制生产工具的使用D.新政治经济秩序确立6.公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

工程建成后,保证了大约300万亩良田的灌溉,使成都平原成为旱涝保收的“天府之国”。

这有利于( )A.齐桓公成为霸主B.商鞅推行新法C.秦完成统一大业D.夏朝巩固统治7.商鞅主张“当时而立法,因事而制礼”,韩非认为“法与时转则治,治与世宜则有功”。

据此可知,二人都主张( )A.无为而治B.因势而变C.兼爱非攻D.尊卑有序8.殷墟出土了大量的贝,商朝时期的一些文字都含“贝”字(如下表)。

夏商西周王朝的更替设计说明随着禹建立夏朝,我国王朝产生并开始发展。

为了维护统治,国家的统治者建立了统治人民的机构、军队,制定了法律和制度。

这些制度与世袭制、分封制是我国古代政治制度的重要组成部分,对后世产生了深远影响,也是我国古代文明的重要内容。

七年级的学生刚步入初中,缺乏系统的历史学科学习思维与方法,还不具备通过史料初步获取历史信息的能力和分析历史问题的基本方法。

从历史学科核心素养而言,要逐步培养学生的历史时空观念和理解能力,同时培养学生的历史价值观,让学生不仅能够学到知识,更重要的是学会借助史料等资源分析问题的方法。

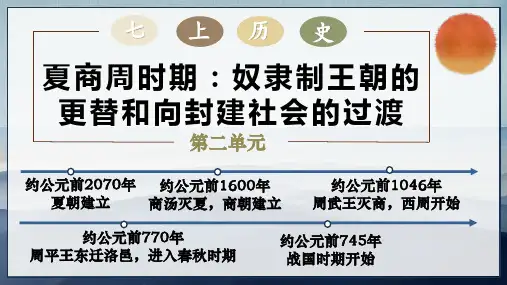

学习目标1.了解夏、商、西周王朝更替的基本史实。

2.知道西周分封制的主要内容及作用。

3.了解夏、商、西周王朝灭亡的原因,初步认识人心所向是朝代兴衰和更替的关键。

重点难点重点:夏朝的建立与“家天下”、西周的分封制。

难点:西周的分封制。

教学方法自主学习法、合作探究法、讲授法、史料研读法等。

资源与工具(一)资源1.拓展阅读:《封神演义》(书目)。

2.影视作品:《中国通史》(纪录片)。

(二)工具1.数字资源包、学习成果上传和互动的平台。

2.图书馆资源、网络搜索工具等。

课时安排1课时教学过程一、教学情境教师首先让学生通过他们看过的文学作品或影视作品,如《封神演义》,说一说他们眼中的商周王朝,然后引导学生要从真实的史料实物当中去认识历史,同时提醒学生,本节课我们将从一些更为真实的史料来着手学习。

二、预习检查1.夏、商、西周王朝建立及灭亡的时间。

2.分封制的主要内容。

三、学习任务一导入新课教师活动:出示《三字经》中有关夏、商、西周王朝更替的内容,引导学生思考夏、商、西周王朝是如何更替的。

夏传子,家天下。

四百载,迁夏社。

汤伐夏,国号商。

六百载,至纣亡。

周武王,始诛纣。

八百载,最长久。

学生回答:商王汤灭夏朝,建立商朝。

周武王灭商朝,建立西周。

教师过渡:本节课我们一起来学习夏、商、西周王朝的相关史事。