[教育学]第二章夏商西周的学校教育

- 格式:ppt

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:100

中外教育简史中国教育简史大纲第一编先秦时期的教育第一章中国原始时期的教育教育起源于人类社会生产和生活的需要。

中国原始教育的内容:1、早期的生产劳动教育。

2、早期的社会生活教育。

3、原始宗教活动中的教育。

学校教育的萌芽:1、成均:五帝时代的“大学”,以乐教为主。

2、虞庠之学:教育内容侧重于敬老慈幼。

原始时期教育的特点:1、教育不是专门的社会活动。

2、教育的社会性和无阶级性。

3、教育内容十分简单。

4、教育以口耳相传和模仿为主要手段。

第二章夏、商、西周时期的教育一、夏商的教育1、夏代的学校有学、校、序等。

夏尚武,军事教育是序、校的重要教育内容。

2、商代的学校瞽宗是新见于商代的一种学校。

商代学校的主要教育内容:习礼、习武及进行读、写、算的教学。

其中习礼的内容主要是学习祭祀和乐歌;习武的内容主要是习射。

二、西周的教育1、“学在官府”的教育行政体制“学在官府”是我国奴隶社会教育的重要特点,意指学校设在官府之中,官师不分。

2、西周的官学系统西周学校已有较完备的制度,分两类、两级:一类是国学,一类是乡学;国学专为统治阶级的上层贵族子弟而设,按学生的年龄与程度又分设大学与小学。

天子所设大学,有“五学”之称,即中“辟雍”,南“成均”,北“上庠”,东“东序”,西“瞽宗”。

诸侯所设的大学称“泮宫”。

乡学是地方学校,按地方行政区划设立。

三、以“六艺”为纲的教育内容“六艺”即礼、乐、射、御、书、数。

其中书、数为“小艺”,主要是小学的课程;礼、乐、射、御是“大艺”,是大学的课程。

“礼”是大学中最重要的课程,是政治伦理道德教育课。

“乐”和“礼”紧密相联、互为表里。

乐修内,礼修外。

乐和礼共同构成了西周六艺教育的中心。

乐是综合艺术课。

“射”、“御”之教是军事训练课。

“书”、“数”之教是基础文化课。

第三章春秋、战国时期的教育一、学术下移与士阶层崛起学术文化开始挣脱官守的藩篱,向民间扩散。

而士阶层在这次学术扩散中起到了桥梁和急先锋的作用。

第一章原始社会的教育一、简答1、原始社会时期教育的主要特点。

(1)教育目的是为生产生活服务;(2)教育的社会性和公共性;(3)教育内容的局限性和发展性;(4)教育方式以口耳相传和模仿为主;2、学校产生的条件。

(1)社会生产发展,使一部分人脱离生产劳动专门办教育成为可能;(2)社会事务日渐繁杂,需要培养专门人员进行管理;(3)文字的产生,有了更便利的学习条件和更丰富的学习内容;第二章夏商西周的教育一、名词解释1.学在官府:是西周教育制度的主要特征。

奴隶主为了管理需要,制定法基规章,由文字记录并汇集成书,由官员掌握,这是“学术官守”的历史现象。

主要体现为官师合一和政教合一,学术和教育为官方所把持。

学在官府的这种历史现象源于西周的生产水平和社会制度。

即“唯官有书而民无书,唯官有器而民无器,唯官有学而民无学”,普通百姓只有广义上的生产劳动和社会生活教育,而此类教育通常融合在生产和生活中进行。

西周的政治体制是奴隶主贵族专政的“世卿世禄”制。

在这种体制下,统治阶级对教育高度垄断,故而形成了学在官府,官守学业的局面。

2.六艺:是西周学校的基本教育内容。

所谓“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数,“礼”类似政治伦理课,包括了当时整个宗法等级世袭制度,道德规范和仪节。

总观六艺教育体现出了文武兼备、德才兼备、内外兼修,忽视自然科学等特点,它反映了当时西周社会“修己治人”的教育目标,符合教育发展规律,对其后的教育家以及整个封建社会的教育都有深远的影响。

第三章春秋战国时期的教育一、名词解释1.有教无类:孔子的有教无类的思想具有划时代意义,他说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。

”所谓无类指无差等:无出身贫富之差、无地域国家之分、无年龄的限制。

该主张打破了少数奴隶主贵族对文化教育的垄断、扩大了教育的对象,促进了私学教育的发展。

2.不愤不启,不悱不发:这是孔子对教学方法的精辟阐述。

按朱熹注:“愤者,心求通而未得其意;悱者,口欲言而未能之貌。

第2章夏、商、西周与春秋时期的教育奴隶社会的教育,在本质上是为奴隶制的政治、经济服务,适应着它的需要的,因此,奴隶社会教育的发展变化,也相应地经历四个阶段,表现出不同阶段的特点。

一、夏、商的教育1.夏代的教育(1)夏朝的学校夏代可能有“庠”、“序”、“校”三种学校的雏形,如《礼记·王制》记载:“夏后氏养国老于东序,养庶老于西序。

”“庠”是从虞舜时代继承下来的,“序”和“校”是新增加的。

“序者,射也”,夏朝统治者为了对外征讨和对内镇压,特别注重习射,以培养武士。

至于“校”,即用木头或竹子围成栏格作为养马之所,后来逐渐演变成为习武和比武的场所。

(2)夏朝的教育目的及内容教育目的:把本阶级的成员及其后代培养成为能射善战的武士。

教育内容:①军事教练。

当时弓箭是重要武器,成为教练的主要项目,习射是军事教育的重点。

②宗教教育。

这种宗教教育以敬天尊祖为中心。

③人伦道德教育也是学校教育的重要内容。

2.商代的教育(1)商代有成熟的文字可作教育手段随着经济的日益发展和社会政治生活的日趋复杂化,商代的文字也在发展,并达到基本成熟的阶段。

商代已经有文字记载的典籍。

文字是教育的工具,典籍则是教育的重要材料。

(2)商代的学校商代的学校名称有“序”、“庠”、“学”和“瞽宗”等,“学”是学习一般文化知识、专门进行思想品德教育的。

“瞽宗”原是商人祭祀乐祖的宗庙,后来发展成为商代贵族子弟学习唱歌、舞蹈的场所。

(3)商代教育的内容商代学校由奴隶主国家管理,受教育是奴隶主阶级的特权,其目的是培养尊神重孝勇敢善战的未来统治者。

根据这种需要,商代学校进行多方面的教育训练,而思想教育和军事训练是最重要的两个方面。

①思想政治教育。

奴隶主贵族把本族的祖先作为至高无上的神,尊神和孝祖实际就成为同一回事,“孝”成为奴隶主贵族最强调的基本道德准则。

②军事教育。

奴隶主非常重视军事训练,以弓箭为主,射箭是军事教练的重要内容,还要学会驾驭车马。

学校中有射御的教学活动,有时还要举行比赛和演习以检验教练的效果。

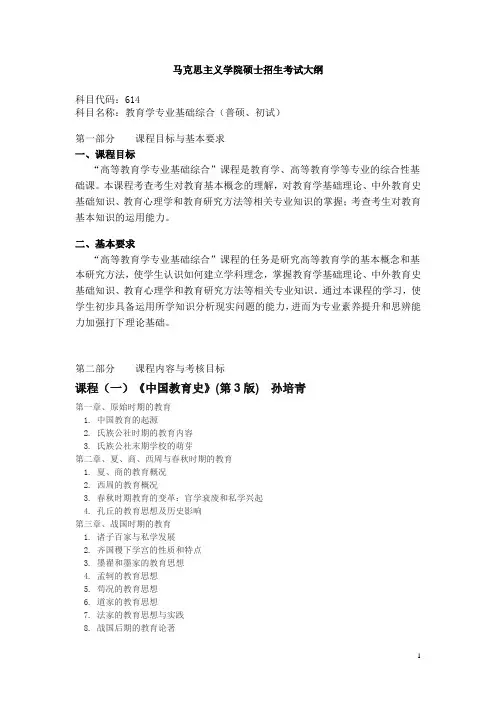

马克思主义学院硕士招生考试大纲科目代码:614科目名称:教育学专业基础综合(普硕、初试)第一部分课程目标与基本要求一、课程目标“高等教育学专业基础综合”课程是教育学、高等教育学等专业的综合性基础课。

本课程考查考生对教育基本概念的理解,对教育学基础理论、中外教育史基础知识、教育心理学和教育研究方法等相关专业知识的掌握;考查考生对教育基本知识的运用能力。

二、基本要求“高等教育学专业基础综合”课程的任务是研究高等教育学的基本概念和基本研究方法,使学生认识如何建立学科理念,掌握教育学基础理论、中外教育史基础知识、教育心理学和教育研究方法等相关专业知识。

通过本课程的学习,使学生初步具备运用所学知识分析现实问题的能力,进而为专业素养提升和思辨能力加强打下理论基础。

第二部分课程内容与考核目标课程(一)《中国教育史》(第3版) 孙培青第一章、原始时期的教育1. 中国教育的起源2. 氏族公社时期的教育内容3. 氏族公社末期学校的萌芽第二章、夏、商、西周与春秋时期的教育1. 夏、商的教育概况2. 西周的教育概况3. 春秋时期教育的变革:官学衰废和私学兴起4. 孔丘的教育思想及历史影响第三章、战国时期的教育1. 诸子百家与私学发展2. 齐国稷下学宫的性质和特点3. 墨翟和墨家的教育思想4. 孟轲的教育思想5. 苟况的教育思想6. 道家的教育思想7. 法家的教育思想与实践8. 战国后期的教育论著第四章、秦汉时期的教育1. 秦朝的教育政策及其措施2. 汉朝的文化教育政策:“黄老之学”、“独尊儒术”3. 汉朝学校教育的发展和经学教育的特点4. 董仲舒的教育思想5. 王充的教育思想第五章魏晋南北朝时期的教育1. 魏晋的学校教育2. 南朝的学校教育第六章隋唐时期的教育第七章宋辽金元时期的教育第八章明朝的教育第九章清朝至鸦片战争前的教育第十章中国教育的近代转折第十一章维新运动到清末新政时期的教育第十二章民国成立初期的教育第十三章新文化运动时期和20世纪20年代的教育第十四章国民政府时期的教育第十五章中国共产党领导下的革命根据地教育《教育学基础》高等师范院校公共课教育学教材第一章教育与教育学1. 教育的认识2. 教育的历史发展3. 教育学的产生与发展4. 教育学的价值第二章教育功能1. 教育功能的概述2. 教育的个体功能3. 教育的社会功能4. 教育功能的实现第三章教育目的1. 教育目的的类型及其功能2. 教育目的的选择与确立3. 我国的教育目的第四章教育制度1. 教育制度概述2. 现代学校教育制度3. 我国现行学校教育制度第五章教师与学生1. 教师2. 学生3. 师生关系第六章课程1. 课程与课程理论2. 课程组织3. 课程改革的发展趋势第七章课堂教学1. 教学与教学理论2. 课堂教学设计3. 课堂教学策略第八章学校教育与学生生活1. 生活世界与学生生活2. 学生的生活环境与心理、行为失范3. 学校教育与学生的学校生活4. 书本知识与生活经验5. 回归生活世界的学校教育第九章班级管理与班主任工作1. 班级组织2. 班级管理的内容3. 班主任工作第十章学生评价1. 学生评价概述2. 学生学业评价3. 学生品德评价4. 学生综合素质评价第十一章教师的教育研究1. 教育改革与发展历程的世纪回顾2. 当今世界教育发展水平的比较3. 当代世界教育思潮的宏观演变4. 21世纪世界教育发展的趋势第十二章教育改革与发展1. 教师即研究者2. 教师教育研究与教育行动研究3. 教师教育研究的基本方法《教育心理学》莫雷第一篇总论第一章绪论1. 教育心理学的研究对象与内容2. 教育心理学的性质与意义3. 教育心理学的起源与发展4. 教育心理学研究的基本原则与方法第二章学习与学习理论1. 学习概述2. 行为主义学习理论3. 认知派学习理论4. 建构主义与人本主义学习理论第二篇认知领域与行为领域的学习过程第三章知识的学习1. 知识学习概述2. 传统观点的知识学习3. 陈述性知识的学习4. 程序性知识的学习第四章学习策略的学习1. 学习策略概述2. 学习的认知策略3. 学习的监控策略4. 学习策略的学习与指导第五章智力与创造力的培养1. 智力的发展与培养2. 创造力的发展与培养第六章动作技能的学习1. 动作技能概述2. 动作技能的形成3. 动作技能学习的条件第七章学习的迁移1. 学习迁移概述2. 早期的学习迁移理论及其研究3. 学习迁移的当代理论4. 促进学习迁移的条件与教学第八章品德的形成1. 品德及其结构2. 关于品德的认知发展理论及其教育启示3. 情感取向的品德研究及其教育启示4. 关于品德的社会学习理论及其教育启示5. 品德的形成与培养第三篇影响学习的因素第九章影响学习的动机因素1. 学习动机概述2. 学习动机理论3. 学习动机的培养第十章影响学习的认知与人格因素1. 认知发展与学习2. 智力差异与学习3. 学习风格与学习4. 非智力因素与学习第四篇教学心理第十一章教学设计1. 教学目标设计2. 教学方法与策略设计3. 教学评价设计第十二章课堂管理1. 课堂管理概述2. 课堂中的人际关系3. 课堂环境管理4. 课堂纪律管理第十三章教师心理1. 教师的职业角色心理2. 教师的职业心理特征3. 教师的职业成长心理4. 教师的职业心理健康《外国教育史》,张斌贤第一编古代文明与教育第一章、史前教育1. 教育的起源2. 史前教育的社会基础3. 史前社会的教育4. 史前社会的“成年礼”第二章、学校的肇端1. 文明的进程与学校的兴起2. 古代东方国家的世俗学校教育3. 古代东方国家的宗教学校教育第三章、古希腊教育的兴衰1. 荷马时代的教育2. 古风时代的教育3. 古典时代的教育4. 希腊化时期的教育第四章、古罗马教育的蜕变1. 罗马共和时期的文明与教育2. 罗马帝国时期的文明与教育第五章、中世纪教育的兴衰1. 中世纪文明的基础2. 宗教教育3. 世俗教育4. 中世纪大学第二编现代教育的历史基础第六章、文艺复兴时期教育的嬗变1. 文艺复兴与“全人”理想的出现2. 人文主义教育的发展历程3. 文艺复兴时期大学的变革第七章、宗教改革时期教育的演变1. 宗教改革与国民教育思想的兴起2. 国民教育体制在新教国家的建立3. 宗教改革中各教派的教育改革4. 宗教改革时期的中等教育和高等教育第八章、17世纪教育的沿革1. 近代科学革命的兴起及其影响2. 科学教育的萌芽3. 实在论教育学说第九章、18世纪教育的演进1. 启蒙运动2.“新教育”的构想3. 教育世俗化与国民教育体制的起源4. 中等教育的革新5. 大学教育的演变第十章、19世纪欧美国家教育的发展1. 工业革命及其影响2. 教育思想的多元化3. 国家教育管理体制的建立4. 实科教育与职业技术教育的发展5. 教育心理学化运动6. 教育科学化运动7. 高等教育的革新第三编现代教育的变迁第十一章、现代教育的起源1. 新教育运动2. 进步主义教育运动3. 新传统教育思潮4. 儿童研究运动5. 综合中学运动6. 苏联社会主义教育制度的确立7. 现代教育的逆流第十二章、战后初期各国教育的重建1. 战后西欧国家的教育重建2. 亚洲国家的教育重建3. 非洲国家的教育重建4. 拉美国家的教育重建第十三章、20世纪60——80年代欧美国家教育的演变1. 冷战背景下教育面临的挑战2.“人造卫星事件”与西方世界的教育改革3. 苏联、东欧国家的教育变革第十四章、当代西方教育思潮的勃兴1. 现代人文主义教育思想2. 人力资本理论3. 终身教育思潮4. 激进主义教育思潮5. 环境教育思潮学校教育研究方法郑金洲第一章学校教育研究的基本概念与类别第二章教育研究方法的历史考察第三章如何进行研究设计第四章如何进行课堂观察第五章如何编制问卷第六章如何进行访谈第七章如何进行个案研究第八章如何进行实验研究第九章如何进行行动研究第十章如何撰写研究论文和评定研究成果第三部分有关说明与实施要求1、考试目标的能力层次的表述本课程对各考核点的能力要求一般分为三个层次用相关词语描述:了解基本概念——较低要求;理解、熟悉教育原理——一般要求;理论联系实际——较高要求。

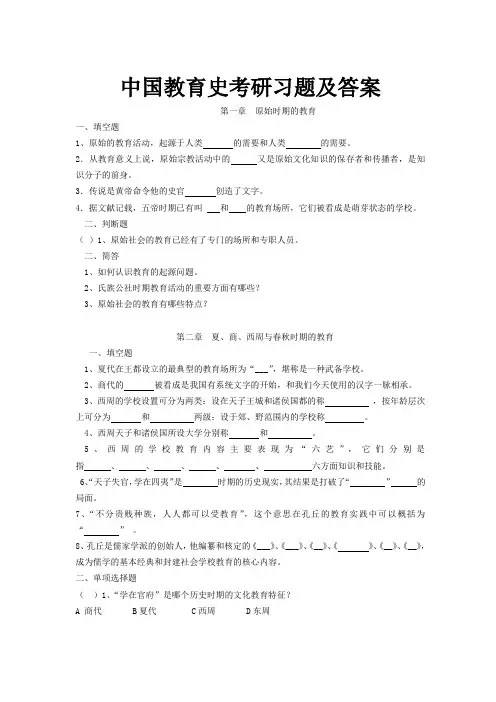

中国教育史考研习题及答案第一章原始时期的教育一、填空题1、原始的教育活动,起源于人类的需要和人类的需要。

2.从教育意义上说,原始宗教活动中的又是原始文化知识的保存者和传播者,是知识分子的前身。

3.传说是黄帝命令他的史官创造了文字。

4.据文献记载,五帝时期已有叫和的教育场所,它们被看成是萌芽状态的学校。

二、判断题()1、原始社会的教育已经有了专门的场所和专职人员。

二、简答1、如何认识教育的起源问题。

2、氏族公社时期教育活动的重要方面有哪些?3、原始社会的教育有哪些特点?第二章夏、商、西周与春秋时期的教育一、填空题1、夏代在王都设立的最典型的教育场所为“___”,堪称是一种武备学校。

2、商代的被看成是我国有系统文字的开始,和我们今天使用的汉字一脉相承。

3、西周的学校设置可分为两类:设在天子王城和诸侯国都的称,按年龄层次上可分为和两级;设于郊、野范围内的学校称。

4、西周天子和诸侯国所设大学分别称和。

5、西周的学校教育内容主要表现为“六艺”,它们分别是指、、、、、六方面知识和技能。

6、“天子失官,学在四夷”是时期的历史现实,其结果是打破了“”的局面。

7、“不分贵贱种族,人人都可以受教育”,这个意思在孔丘的教育实践中可以概括为“”。

8、孔丘是儒家学派的创始人,他编纂和核定的《___》、《___》、《__》、《》、《__》、《__》,成为儒学的基本经典和封建社会学校教育的核心内容。

二、单项选择题()1、“学在官府”是哪个历史时期的文化教育特征?A 商代 B夏代 C西周 D东周()2、中国历史上记载最早的儿童识字课本是什么?A《千字文》 B《史籀篇》 C《三字经》 D《急就篇》()3、下列哪个选项不是西周学校“六艺”教育的内容?A、射B、御C、诗D、数()4、孔子所认为的最高道德准则是什么?A、孝B、礼C、忠D、仁()5、在论述教育与经济发展关系中,提出“庶→富→教”这一思路的是哪位教育家?A、孟子B、孔子C、荀子D、老子三、判断题()1、西周时期所谓的“乡学”就是设在农村中的学校。

中国教育史第二章夏、商、西周与春秋时期的教育一、西周的教育在文化教育上,其历史特征为:学在官府。

客观原因:1、惟官有书,而民无书。

2、惟官有器,而民无器。

3、惟官有学,而民无学。

二、西周的教育制度(一)家庭教育(二)小学教育(三)大学教育(四)乡学设在王都的小学和大学,总称为国学。

而设在王都郊外六乡行政区中的地方学校,总称为乡学。

三、六艺教育六艺:礼乐:诗歌、音乐、舞蹈射:射箭的技术训练御:指驾驭马拉战车的技术训练书:文字的读写数:算法第三节春秋时期教育的变革一、官学衰微(一)世袭制度造成贵族不重教育(二)王权衰落导致学校荒废(三)战争动乱打破旧的文化垄断天子失官,学在四夷二、私学兴起四民:士农工商三、私学的历史特点四大自由:自由办学、自由就学、自由讲学、自由竞争。

第四节孔丘的教育思想一、重视教育的作用1、庶与富是实施教育的先决条件,只有在庶与富的基础上开展教育,才会取得社会成效。

2、孔丘是中国历史上最先论述教育与经济发展关系的教育家,认为先要抓住经济建设以建立物质基础,随之而来就应当抓教育建设,国家才会走上富强康乐之路。

二、孔子的教育思想1、教育理论基础(1)人性论:“性相近也,习相远也”,“性”指的是先天素质,“习”指的是后天习染。

孔子把人性分为三等,一等:生而知之者,属于上智;二等:“学而知之者”和“困而学之”,属于中人;三等:“困而不学”,属于下愚。

“性相近也,习相远也”,指的就是中人。

(2)提倡“有教无类”2、教育目的:培养德才兼备的君子。

3、教育内容:以“六艺”礼乐射御书数作为教育内容,以六经《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》作为教材。

教育内容的特点:其一,偏重社会人事。

属于社会历史政治伦理方面的文化知识,注重的是现实的人事,而不是崇拜神灵。

其二,偏重文事。

其三,轻视科技与生产劳动。

3、教学方法(1)学、思、行结合。

“学而不思则罔,思而不学则殆”,学思结合,积极思考,培养思维能力。