最新山语间--张永和作品分析资料讲解

- 格式:ppt

- 大小:3.02 MB

- 文档页数:21

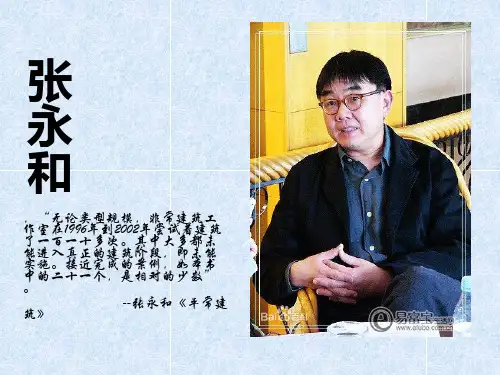

中国当代建筑师解读——张永和及其非常建筑工作室作为中国当代建筑界的海归派元老级人物,张永和在2000年第七届威尼斯国际建筑展上的亮相,带领了中国当代建筑正式登上了国际建筑舞台,他和他的非常建筑是上个世纪90年代的拓荒者。

但有人认为,非常建筑的设计,在外观上没有那种给人视觉带来冲击的形式,缺少一种应该有的个人风格。

对于这个的解释,西方评论家在评论崔健时说过,他最大的贡献不在于他的作品有多么重要,是他在不断地扩展摇滚乐在中国意识形态中的空间。

而张永和的非常建筑最大的贡献也不在于他的作品有多么重要,而是他在不断扩展实验建筑在中国建筑产业中的空间。

对于张永和的评价,需要把他纳入到所涉及的多重工作中去把握。

他所起步的阶段正好是文革一段荒凉的时代之后,资本主义市场经济逐步全球化,亚太地区经济繁荣加剧,条件促使了新一代的建筑师开启建筑创作的新视野。

受到西化思想的熏陶,又对中国的传统及当代文化保持着浓厚的兴趣,他通过实实在在的建筑实验研究,探索着中国当代建筑的道路。

起初的张永和,着眼的是建筑空间的思考,还属于空想阶段。

《非常建筑》中讲到自行车与建筑的空间移位,讲到电影与建筑的空间叙事,都是跨领域的发散思考,就好像一个能有所为的艺术家童年的丰富想象经验。

他的这种自我思维打开的方式,可以让一个建筑设计者逐渐培养起对自身经历和生活环境的敏锐与洞察力,对生活深入细致的观察,和对人们活动每一个细节及其意义的研究来体察环境与人之间的相互关系。

这些都是纯概念。

从这些概念中我们可以感知,张永和的建筑是从生活的经历和感受出发,在他的设计中没有过多抽象的定义。

而后,概念与建造得以实现。

席殊书屋的设计中,自行车与书架拼贴而成的“书车”,是街上车流在书店中的延续,赋予了书店一定的城市性。

书车为背靠背的双层书架,与原建筑的墙体厚度相同,又成为了活动的书墙,任意转换它们的位置可以获得书店内空间的变化,这样空间的灵活性就模糊了基地小的局限。

浅析张永和的体验性建筑N133028刘昱娇【摘要】本文通过对体验性建筑的概念以及张永和本人的建筑实践,来试图探寻体验性在张永和建筑设计中的表现。

全文围绕建筑空间设计中的身体体验、自然体验、城市体验来展开,并且对张永和的部分体验性建筑进行了介绍与分析。

【关键字】体验性张永和空间自然城市张永和曾多次强调“体验”这个词,从空间到建筑到城市,他的设计都在围绕着“体验”进行。

“体验”是张永和一个重要的设计方法,同时建筑的体验性也是他设计的出发点和不断探寻的方向。

一、体验性建筑在体验性建筑中所谈到的体验,是指参观者以自己的视角再建筑、景观、室内空间的独特体验。

不是走马观花的观光感受,而是指以一个参观者的角度去参与、共鸣。

从体验心理学的角度来看,“体验作为活动,即由外部行为,也由内部行为来实现”。

同样,在建筑的空间体验行为中,大多数不仅是观者的内部心理活动也是外部空间环境刺激下的反应。

人对建筑的体验体现在很多方面,从一般的意义上来讲,首先体验到的是建筑的外在形式,比如尺度、比例、色彩、光线等,但是当去考虑这个建筑的本质因素,真正对建筑的本体产生的感触并非是单个元素的简单集合,真实的建筑体验是在与建筑的亲身接触中感受到的。

这正是在建筑这个外部空间环境下刺激所产生的最直观的感受。

在体验中发生的事件和生活感受件构成了建筑空间体验的本质内容。

建筑空间的体验因人而异,建筑师无法让所有人的体验都是一样的,但是建筑师作为建筑空间体验中的主导者,必须担负起把握主题方向的使命。

在张永和的建筑设计里,建筑的体验性始终贯穿其中。

从体验出发进行设计,最后再回归到体验的使用中,是张永和一直不断使用的设计方法。

具体到设计中,就是先验与体验周而复始,相互交叉的一个过程。

并且在这个过程中,创造出丰富而又吸引观者与使用者的建筑趣味。

二、张永和的建筑实践张永和1977年考入南京工学院建筑系,1981年赴美自费留学,先后在美国保尔州立大学和加利福尼亚大学伯克利分校建筑系分别获得环境设计理学士和建筑硕士学位。

项脊轩志教案(优秀8篇)《项脊轩志》学案教案篇一教学目标:1.了解作者,明了作者身世对本文感情基调的影响;2.疏通字词,正音并学习重点字词意义。

重点难点:1.常用文言词语意义,用法2.对思想感情的理解。

课型:新授。

教法:朗读,讲解,提问,总结。

教学过程:一。

导入新课明代有一位著名的散文家曾被当时的人们誉为“今之欧阳修”,他的散文被誉为“明文第一”,这位作家就是归有光。

今天我们就来学习一下他的代表作。

二。

作者介绍归有光,字熙甫,号震川,曾在嘉定(现上海嘉定)讲学二十余年,学生很多,称他为“震川先生”。

唐宋散文以唐宋八大家成就最高,清代散文的主流则是桐城派。

归有光的散文对清代影响很大,桐城派代表人物姚鼐将归有光视为唐宋八大家和桐城派之间的一座桥梁,元明两代除归氏外别无他人,由此可见归有光文学地位之高。

归有光是明代主要文学流派唐宋派的代表人物。

唐宋派提倡学习唐宋文,推崇文从字顺的语言风格,针对复古派对前代散文的剽窃,提出“直抒胸臆”的创作主张,重视在文章中抒发自己的真情实感。

唐宋派主要成就在散文方面,以归有光散文成就最高。

归有光自幼苦读,9岁能文,可惜仕途不顺,35岁中举人,后连续8次考进士不第。

8次!他直到60岁才中进士(活到老学到老),授县令职,一生郁郁不得志(悲哀可想而知)。

归有光屡试不第的悲惨遭遇使得他在回忆书斋,回忆对自己期望值极高的亲人时,自然而然的带有一种悲凉的感情,这也是这篇文章“悲”的感情基调的来源,读文时须注意体会。

三。

正音,正义,解题㈠学生自读课文,整体感知课文主要内容。

㈡题目解释:项脊轩”是作者的书斋名,“项脊”是作者九世祖道隆所居之所,作者把自己的书斋题为“项脊轩”既含有怀宗追远之意,又有表示书斋狭小之意。

志”就是“记”的意思,是古代记叙事物、抒发感情的一种文体。

㈢教师范读课文,学生注意字音及朗读节奏。

要读出“悲”的感情,(设想我复读8年未中,然后回忆我的高中母校……)㈣在朗读过程中正义。

山水间的家评价-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以描述整篇文章的主题和背景,以及为读者提供对待评价对象的初步了解。

在这篇长文中,文章的主题是“山水间的家”。

我们将讨论山水的魅力以及家的意义,并探讨山水间的家所具有的价值。

该主题是基于对山水和家的情感和认知的综合评价。

通过这篇文章,我们希望读者能够对山水间的家有更深入的理解,并从中获得一些对自己生活的影响和启示。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下几个方面展开:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分(1.1 概述、1.2 文章结构、1.3 目的)将对文章进行一个整体的概述,介绍文章的主要内容和目的。

正文部分(2.1 山水的魅力、2.2 家的意义)将分别从山水的魅力和家的意义两个方面展开论述。

在山水的魅力中,可以从景色如画、自然与人文的交融等角度来阐述山水之美以及它对人们情感和心灵的触动。

在家的意义中,可以从温馨、安全、与亲情的联系等方面来探讨家的重要性,以及家所承载的人们的情感和回忆。

结论部分(3.1 山水间的家的价值、3.2 影响和启示)将对整篇文章进行总结和归纳。

在山水间的家的价值中,可以探讨山水与家的结合所带来的独特价值,包括身心的宁静与放松、生活品质的提升等方面。

在影响和启示中,可以讨论山水间的家对人们的生活方式、价值观以及社会发展等方面的积极影响和启示。

通过上述文章结构的安排,可以使读者更清晰地了解整篇文章的内容和脉络,同时也有助于保持文章的逻辑性和连贯性。

1.3 目的本文的目的是探讨山水间的家所蕴含的价值,并提供影响和启示。

通过对山水的魅力和家的意义的分析,我们将探讨山水间的家对人们的生活和幸福感的影响,并介绍其在文化、环境等方面所带来的启示。

通过研究山水间的家的价值,我们可以更好地理解人与自然的和谐共处,从而为现代社会中的家庭生活和城市规划提供一些思考和建议。

通过这篇文章,我们希望读者能够对山水间的家有一个更深入、更全面的了解,进而在现实生活中融入山水间的家的理念,并从中汲取灵感和力量,提升自己的生活质量和幸福感。