第16课《昆明的雨》

- 格式:pptx

- 大小:4.06 MB

- 文档页数:39

部编版八年级上册语文第16课《昆明的雨》课文原文及教案导读:本文部编版八年级上册语文第16课《昆明的雨》课文原文及教案,来源互联网,仅供读者阅读参考.课文宁坤要我给他画一张画,要有昆明的特点。

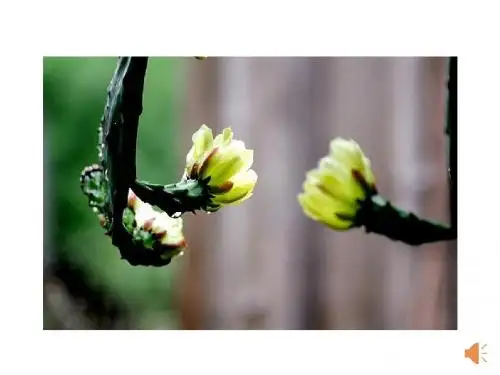

我想了一些时候,画了一幅,右上角画了一片倒挂着的浓绿的仙人掌,末端开出一朵金黄色的花。

左下画了几朵青头菌和牛肝菌。

题了这样几行字:“昆明人家常于门头挂仙人掌一片以辟邪,仙人掌悬空倒挂,尚能存活开花。

于此可见仙人掌生命之顽强,亦可见昆明雨季空气之湿润。

雨季则有青头菌、牛肝菌,味极鲜腴。

”我想念昆明的雨。

我以前不知道有所谓的雨季。

“雨季”,是到昆明以后才有了具体感受的。

我不记得昆明的雨季有多长,从几月到几月,好像是相当长的。

但是并不使人厌烦。

因为是下下停停、停停下下,不是连绵不断,下起来没完。

而且并不使人气闷。

我觉得昆明雨季气压不低,人很舒服。

昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的。

城春草木深,孟夏草木长。

昆明的雨季,是浓绿的。

草木的枝叶里的水分都到了饱和状态,显示出过分的、近于夸张的旺盛。

我的那张画是写实的。

我确实亲眼看见过倒挂着还能开花的仙人掌。

旧日昆明人家门头上用以辟邪的多是这样一些东西:一面小镜子,周围画着八卦,下面便是一片仙人掌,——在仙人掌上扎一个洞,用麻线穿了,挂在钉子上。

昆明仙人掌多,且极肥大。

有些人家在菜园的周围种了一圈仙人掌以代替篱笆。

——种了仙人掌,猪羊便不敢进园吃菜了。

仙人掌有刺,猪和羊怕扎。

昆明菌子极多。

雨季逛菜市场,随时可以看到各种菌子。

最多,也的是牛肝菌。

牛肝菌下来的时候,家家饭馆卖炒牛肝菌,连西南联大食堂的桌子上都可以有一碗。

牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。

炒牛肝菌须多放蒜,否则容易使人晕倒。

青头菌比牛肝菌略贵。

这种菌子炒熟了也还是浅绿色的,格调比牛肝菌高。

菌中是鸡枞,味道鲜浓,无可方比。

鸡枞是名贵的山珍,但并不真的贵得惊人。

一盘红烧鸡枞的价钱和一碗黄焖鸡不相上下,因为这东西在云南并不难得。

【导语】《昆明的⾬》是汪曾祺先⽣的经典散⽂,是⼀篇怀旧之作,不仅叙旧事,还述旧情,⽂章通过“⾬”串联起昆明⾬季的景、物、事,借写昆明的⾬来表达对过往岁⽉的想念,对⼈世间平淡⽣活的珍爱,着爱⾃然、爱⽣活、爱平民百姓的⼈⽂内涵。

⽆忧考准备了以下内容,供⼤家参考!课⽂ 宁坤要我给他画⼀张画,要有昆明的特点。

我想了⼀些时候,画了⼀幅,右上⾓画了⼀⽚倒挂着的浓绿的仙⼈掌,末端开出⼀朵⾦黄⾊的花。

左下画了⼏朵青头菌和⽜肝菌。

题了这样⼏⾏字: “昆明⼈家常于门头挂仙⼈掌⼀⽚以辟邪,仙⼈掌悬空倒挂,尚能存活开花。

于此可见仙⼈掌⽣命之顽强,亦可见昆明⾬季空⽓之湿润。

⾬季则有青头菌、⽜肝菌,味极鲜腴。

” 我想念昆明的⾬。

我以前不知道有所谓的⾬季。

“⾬季”,是到昆明以后才有了具体感受的。

我不记得昆明的⾬季有多长,从⼏⽉到⼏⽉,好像是相当长的。

但是并不使⼈厌烦。

因为是下下停停、停停下下,不是连绵不断,下起来没完。

⽽且并不使⼈⽓闷。

我觉得昆明⾬季⽓压不低,⼈很舒服。

昆明的⾬季是明亮的、丰满的,使⼈动情的。

城春草⽊深,孟夏草⽊长。

昆明的⾬季,是浓绿的。

草⽊的枝叶⾥的⽔分都到了饱和状态,显⽰出过分的、近于夸张的旺盛。

我的那张画是写实的。

我确实亲眼看见过倒挂着还能开花的仙⼈掌。

旧⽇昆明⼈家门头上⽤以辟邪的多是这样⼀些东西:⼀⾯⼩镜⼦,周围画着⼋卦,下⾯便是⼀⽚仙⼈掌,——在仙⼈掌上扎⼀个洞,⽤⿇线穿了,挂在钉⼦上。

昆明仙⼈掌多,且极肥⼤。

有些⼈家在菜园的周围种了⼀圈仙⼈掌以代替篱笆。

——种了仙⼈掌,猪⽺便不敢进园吃菜了。

仙⼈掌有刺,猪和⽺怕扎。

昆明菌⼦极多。

⾬季逛菜市场,随时可以看到各种菌⼦。

最多,也的是⽜肝菌。

⽜肝菌下来的时候,家家饭馆卖炒⽜肝菌,连西南联⼤⾷堂的桌⼦上都可以有⼀碗。

⽜肝菌⾊如⽜肝,滑,嫩,鲜,⾹,很好吃。

炒⽜肝菌须多放蒜,否则容易使⼈晕倒。

青头菌⽐⽜肝菌略贵。

这种菌⼦炒熟了也还是浅绿⾊的,格调⽐⽜肝菌⾼。

部编版八年级上册语文第十六课《昆明的雨》教案及知识点一、课文内容简介《昆明的雨》是一篇描写雨季里昆明的雨景的散文,作者从多个角度,包括雨后的湿润、野外的美感、城市的喧嚣、人们的生活等方面,描绘了昆明雨季的特色。

通过阅读这篇文章,不仅能够了解昆明雨季的景色和人文环境,还可以感受到作者对雨季的独特感受和生活态度。

二、教学目标1. 知识与技能1.了解昆明雨季的特点和美景;2.感受散文的文学魅力;3.掌握描写方式和修辞手法。

2. 情感态度价值观1.培养审美情趣,欣赏雨季的美景;2.培养积极乐观的生活态度;3.增强对自然、生活的感性认识。

三、教学重难点1. 教学重点1.了解并运用文章中的描写方式和修辞手法;2.听、说、读、写各项能力的训练。

2. 教学难点1.准确把握文章的内涵,理解作者的感受和思想;2.运用适当的语言表达方式,表达自己对文章的理解和感受。

四、教学过程1. 导入环节1.准备一段视频或图片,展示昆明雨季的美丽景色,引导学生进入本节课文的主题;2.以“雨季,你会想起什么?”为题,让学生在小组内交流并分享彼此的答案。

2. 阅读理解1.分段阅读课文,带领学生理解并解析课文的主旨、结构、情感和修辞等方面;2.鼓励学生在阅读过程中积极提问、讨论和思考,逐步增强对文章内涵的理解。

3. 文本分析1.分组讨论、分享感受和体会,并结合具体课文举例,让学生探究文章的描写方式和修辞手法;2.针对文章的语言特点和特色,进行语言分析和语法学习。

4. 写作训练1.要求学生以昆明雨季为主题,写一篇短文或诗歌,展示自己对文章内涵的感受和理解;2.带领学生互相交流答案,完成作品互评和修改。

5. 课堂小结总结本节课的重点,强调知识点、技能和情感的培养,对学生的学习情况进行评价。

五、作业布置影片/文章阅读+写作:在家中观看一部雨季的电影或者读一篇有关雨季的文章,写一篇短文或者诗歌,表达自己对雨季的感受和情感。

六、拓展阅读1.《雨巷》——雨季的另一种特色景色;2.《雨中的散步》——探究雨季与人文生活的关系;3.《雨季的味道》——探究雨季与美食的关系。

17《昆明的雨》课件(共24张PPT)(共24张PPT)部编版八年级第一学期17《昆明的雨》汪曾祺一、学习目标及要素(一)学习目标1.梳理围绕“昆明的雨”所描述的景、人、事、物,理解其特点。

2.析词赏句,结合“我想念昆明的雨”一句,体会的情思。

(二)学习要素写景抒情散文的特点——抓住景物鲜明的特点,梳理情感脉络,建立情、景之间的关联,体会的情思。

二、文本分析《昆明的雨》是汪曾祺先生1984年的作品,那时他已经64岁了。

文中记录的在昆明的生活,则是汪曾祺先生1939年考人西南联大后的一段岁月。

先生直到1946年才离开昆明,转至上海。

昆明的七年生活,是先生最美好的日子。

他在大学里办杂志,发表诗歌、小说;他毕业后教书育人,还结识了志同道合的爱人可以说,昆明的生活于先生而言,是他坎坷一生中的峥嵘岁月,值得铭记。

几十年后,再回首往事,一切皆有别样的休味。

因此,学习本文,不仅要把握抓住昆明的特点“雨”所描述的景、人、事、物,更要体会这些内容背后独特的情感态度,借助写景状物,融情于景,情景交融,将自己对昆明深邃的情感洋溢在字里行间,情感抒发得自然而深厚,浓烈又含蓄。

三、活动设计▲活动设计一:制作“昆明的雨”书签套装1.根据预习,小组合作,为“昆明的雨”书签套装制作书签,突显在昆明的雨中,景、人、事、物的特点。

提示:书签上可附有极具代表性的图片、符号,摘录文中的语句,突显此签的特点。

文字不宜过多,精炼、典型即可。

三、活动设计▲活动设计一:制作“昆明的雨”书签套装2.这些景、人、事、物都极具特点,而文章的题目却叫“昆明的雨”,你认为合适吗?三、活动设计▲活动设计一:制作“昆明的雨”书签套装2.这些景、人、事、物都极具特点,而文章的题目却叫“昆明的雨”,你认为合适吗?多雨本就是昆明的特色,是抓住了景物的具体特点展开行文的。

仙人掌倒挂也好,火炭杨梅也好,房东摘花也好,引发乡愁也好,这些都是依托在雨季的独特景致,是的深刻记忆。

《昆明的雨》写作特色

1.脉络清晰,结构完整。

文章从描述给宁坤的画开始写起,既突出了昆明多雨的特点,又为后文做铺垫,引出下文对“昆明的雨”的描述,吸引读者,引起读者的阅读兴趣。

然后依次写了对昆明的雨季的感受,昆明雨季的特点,昆明雨季的菌子多,昆明雨季的果子,昆明雨季的花等内容。

文章结尾“我想念昆明的雨”独句成段,内容上深化了主题,表达了作者对“昆明的雨”的思念之情;结构上照应第2段内容,收束全文,使文章结构显得更加完整。

2.细节描写,生动有情。

汪曾祺是描写细节的高手,他总是在绘人状物的时候,不经意间就写活了一个个细节,而这些细节又让他的感情抒发得更为真挚。

文中有很多让人过目不忘的细节,例如,“旧日昆明人家门头上用以避邪的多是这样一些东西:一面小镜子,周围画着八卦,下面便是一片仙人掌,——在仙人掌上扎一个洞,用麻线穿了,挂在钉子上。

昆明仙人掌多,且极肥大“。

通过这段描写,我们仿佛看到了倒挂在昆明人家门头上的仙人掌,泛着绿意和湿气,在雨季里为它的主人祈福驱邪。

再如卖杨梅的苗家女孩子,她们的着装,坐在阶石的一角的动作,让人听得发软的吆喝声,都如在目前,似在耳畔,使人对雨季的杨梅产生了无限的神往。

最细腻的当数在莲花池畔的酒店吃酒的情景。

酒店内就着猪头肉喝小酒的朋友,几只一只脚立在檐下的鸡,院子里淋着雨水的一架大木香花,都描得生动有情。

这些细节,都是生活在作者心头沉淀。

他对生活观察得细致,感受得深刻,才有了如此细腻的笔触,才有了如此传神的妙笔。

也正是因为这些细节的呼应,才使得文中开头“我想念昆明的雨”不显得突兀,结尾的“我想念昆明的雨”更显得深沉。

《昆明的雨》文本解读1.时代背景:1939年,汪曾祺考入西南联大中文系,在昆明,一呆就是七年。

入乡随俗,客居他乡。

汪曾祺很快融入了云南异样的生活,读书做学问的间隙,偶尔也会进进馆子,泡泡茶馆,喝喝小酒,谈谈国事家事天下事。

是,每个人都会有这样一段青葱的岁月,不怕山高水长,轻看人间风浪,因为年轻,因为没有什么不可以。

而汪曾祺先生,却以独特视角,体察细微,酝酿着他对这座城市的情有独钟,抒写着他在这座城市里挥洒过的青春风华。

——选自豆瓣读书《情迷昆明雨--汪曾祺先生的昆明情结》.微一浅汪曾祺说:“我在昆明呆了七年。

除了高邮、北京,在这里的时间最长,按居留次序,昆明是我的第二故”。

作家的内心深有着深厚的昆明情节,就是这种魂牵梦绕的昆明情节,让作家在年近古稀的时候,曾经几度千里迢迢从北京来到昆明,寻找自己青年时代留下的足迹,《昆明的雨》便是这些“足迹”中一个闪亮的脚印。

2.文题诠释:《昆明的雨》交代了地点,点出了文章的行文线索,引起读者的阅读兴趣。

3.主旨:作者从“以小见大”的视角,通过对生活了七年的“第二故乡”昆明雨季景物事件的描写叙述,折射出了一位老人对昆明浓烈如火的思念之情。

4.内容解读:透过平实、淡远的文字,我们感受到的是汪老对“第二故乡”昆明一往深情。

文章以“我想念昆明的雨”开头,又以“我想念昆明的雨”结束,围绕“昆明的雨季是明亮的、丰满的,使人动情的”这一主旋律,把昆明雨季的仙人掌、菌子、杨梅、卖杨梅的苗族女孩子、缅桂花融为一体,奏出一曲蕴含淡淡乡愁的“春城雨曲”。

文章于自然而然中写出作者独特的感受和生活的妙处,如风行水上,自然成文,随意之中体现了整体上的严谨与和谐。

汪曾祺的语言,熔书面语与口语于一炉,在平实、自然之中又时时流露出典雅雍容,显现出作者深厚的文化素养和语言功力。

首先是口语色彩浓厚,多用短句。

“仙人掌有刺,猪和羊怕扎”,多么简洁明了。

“这种东西也能吃?!”“这东西这么好吃?!”短短的那么一句话,疑问、感叹、惊喜之情尽在其中。

【导语】《昆明的⾬》是汪曾祺写作的⼀篇抒情散⽂。

作家的内⼼深处有着深厚的昆明情结,就是这种魂牵梦绕的昆明情结,让作家在年近古稀的时候,还⼏度千⾥迢迢来到昆明,寻觅⾃⼰青年时代留下的⾜迹……本⽂便是这些“⾜迹”中⼀个鲜亮的脚印。

为⼤家准备了以下内容,希望对⼤家有帮助。

1.部编版⼋年级上册语⽂第⼗六课《昆明的⾬》教案 【知识⽬标】 了解昆明的⾬的特点,感悟作者表达的情感。

【能⼒⽬标】 1、理清⾏⽂思路,了解作者闲适⾃由的风格。

2、品味本⽂平淡⾃然⽽⼜韵味⼗⾜的语⾔特⾊。

【情感⽬标】: 培养学⽣关注⽇常⽣活细节的习惯,引导他们在平淡的⽣活中发现情趣。

【教学重点】 理清思路,感悟作者表达的情感。

【教学难点】 通过品味平淡⾃然⽽⼜韵味⼗⾜的语⾔,品读⽂本内在的韵味,感受作者独特的情趣。

【课时安排】⼀课时。

【课前准备】 1、预习本⽂字词,扫清阅读障碍。

2、了解汪曾祺的写作风格。

【教学过程】 ⼀、说诗情,导⼊新课 读汪曾祺的⼀⾸⼩诗: 莲花池外少⾏⼈,野店苔痕⼀⼨深;浊酒⼀杯天过午,⽊⾹花湿⾬沉沉。

让学⽣⾃由的读⼀读品⼀品其中的诗味。

教师:这⾸旧体诗寥寥28个字,写尽了上世纪40年代昆明⾬季的宁静、清寂和时在西南联⼤学习的莘莘学⼦的苦闷和⽆奈。

在深邃的意境中流露出⼀种淡淡的哀愁。

莲花池本来坐落在昆明市的西北部。

⼀池清⽔,⼀尊陈圆圆着⽐丘尼装的雕像,有点荒凉、凄清。

现在的莲花池处于市中⼼⼀带。

⾼楼⼤厦、车⽔马龙,⽩天,⼈流如过江之鲫;⼊夜,灯⽕似天上繁星,再也不是“莲花池外少⾏⼈”的荒郊,再也找不到有⽊⾹、有苔痕的“野店”了。

有的是酒楼、饭店、⼤排档。

⼊夜,路边烧烤摊上聚集的是打⼯仔、打⼯妹和附近⼤学⾥的男⼥⼤学⽣们。

嘻嘻哈哈,边吃边聊。

满街是油烟、尾⽓和烧烤混合的怪味,⽊⾹花的清⾹早没了。

然⽊⾹花会有的。

猪头⾁也会有的。

只是“⼀杯浊酒”中恐怕再难品出“⽊⾹花湿⾬沉沉”的那种况味,那种氛围了!我们也只能从先⽣的美丽的⽂字中去想象去品味…… ⼆、读⽂本,整体感知 在预习的基础上,学⽣再次默读课⽂,思考下列问题,随后师⽣共同探讨交流: 1、题为“昆明的⾬”,⽂章开篇为什么要描述给宁坤的画呢? 明确:所画的是昆明⾬季特有的仙⼈掌、菌⼦、花,既能突出昆明多⾬的特点。