周围神经病诊断与鉴别诊断及治疗思路

- 格式:pptx

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:55

痛性周围神经病的诊断和治疗共识(中华神经科杂志)痛性周围神经病(painful peripheral neuropathy) 是以神经病理性疼痛(neuropathic pain) 为突出表现的周围神经病,通常是指痛性感觉周围神经病(painful sensory peripheral neuropathies) 或痛性感觉运动周围神经病(painful sensory and motor peripheral neuropathies)。

在本文中是指痛性感觉周围神经病以及泛化于伴有疼痛症状的周围神经病,包括可有运动- 感觉共存的混合体。

痛性周围神经病可以是单一的疾病主体,也可以是系统性疾病的表现。

病变主要累及小或无髓神经纤维(C 类纤维),可伴有或不伴有大纤维的病变。

一、病因和分类痛性周围神经病的病因多种多样,分为先天遗传性和后天获得性两大类。

先天遗传性痛性周围神经病主要包括:遗传性感觉和自主神经病、家族性淀粉样变性多发性神经病、Fabry 病、卟啉性神经病、Tangier 病等。

后天获得性痛性周围神经病根据发病原因主要包括:(1) 代谢性和营养障碍性:最常见的为糖代谢异常如糖尿病、糖耐量异常引起的相关周围神经病,尿毒症性多发性周围神经病,甲状腺疾病相关性周围神经病,维生素缺乏或过量等引起的周围神经病;(2) 外伤和压迫性:嵌压性周围神经病、急慢性外伤周围神经病;(3) 免疫介导性:吉兰- 巴雷综合征、淀粉样变性多发性神经病、血管炎性周围神病、副蛋白血症性周围神经病、结节病性周围神经病等;(4) 感染性:人类免疫缺陷病毒相关性周围神经病、Lyme 病周围神经病、麻风病周围神经病等;(5) 药物或其他理化因素中毒性:呋喃唑酮、拉米夫定等药物或酒精、砷、铊等;(6) 肿瘤相关周围神经病:直接浸润或远隔效应;(7) 隐源性,也称特发性痛性感觉性神经病。

痛性周围神经病的病因根据发病的频度依次为:糖尿病,糖耐量异常,特发性,家族性,维生素缺乏或过量(B12、B1、B6),甲状腺疾病,炎症性或免疫性(Sjögren 综合征,系统性红斑狼疮,风湿性关节炎),副肿瘤性,药物性( 胺碘酮、氯喹、秋水仙碱、氨苯砜、戒酒硫、异烟肼、甲硝唑、苯妥英、萘磺苯酰脲、长春新碱),毒物或重金属( 氨酰、砷、铊、氧化乙烯)。

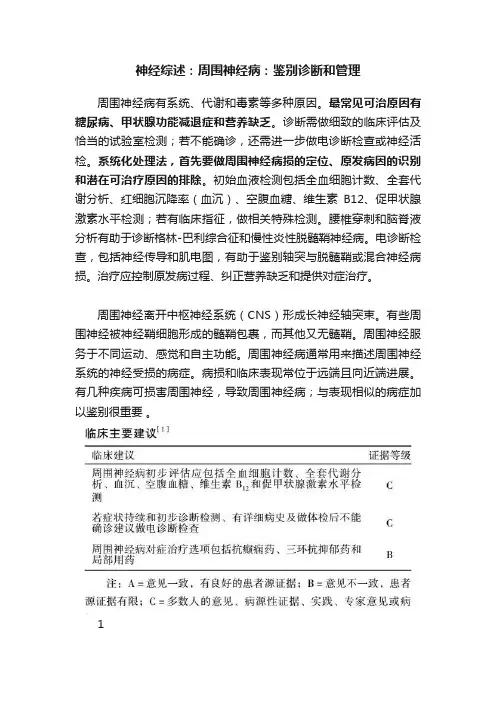

神经综述:周围神经病:鉴别诊断和管理周围神经病有系统、代谢和毒素等多种原因。

最常见可治原因有糖尿病、甲状腺功能减退症和营养缺乏。

诊断需做细致的临床评估及恰当的试验室检测;若不能确诊,还需进一步做电诊断检查或神经活检。

系统化处理法,首先要做周围神经病损的定位、原发病因的识别和潜在可治疗原因的排除。

初始血液检测包括全血细胞计数、全套代谢分析、红细胞沉降率(血沉)、空腹血糖、维生素B12、促甲状腺激素水平检测;若有临床指征,做相关特殊检测。

腰椎穿刺和脑脊液分析有助于诊断格林-巴利综合征和慢性炎性脱髓鞘神经病。

电诊断检查,包括神经传导和肌电图,有助于鉴别轴突与脱髓鞘或混合神经病损。

治疗应控制原发病过程、纠正营养缺乏和提供对症治疗。

周围神经离开中枢神经系统(CNS)形成长神经轴突束。

有些周围神经被神经鞘细胞形成的髓鞘包裹,而其他又无髓鞘。

周围神经服务于不同运动、感觉和自主功能。

周围神经病通常用来描述周围神经系统的神经受损的病症。

病损和临床表现常位于远端且向近端进展。

有几种疾病可损害周围神经,导致周围神经病;与表现相似的病症加以鉴别很重要。

1流行病学某研究对家庭医学设施中周围神经患病率做了评价,≥55岁者为8% ,一般人群为2.4%。

某基于社区的研究表明,II型糖尿病患者周围神经病的患病率为26.4%。

2诊断周围神经病可因系统性疾病、毒物暴露、药物治疗、感染和遗传性疾病多种原因引起(见表1)。

最常见可治疗原因有糖尿病、甲状腺功能减退症和营养缺乏。

2.1 病史和体检若患者出现远端麻木、针刺感和疼痛,或无力症状,第一步要确定是否症状源于周围神经病或中枢神经系统的病变,是否为单神经根、多神经根或周围神经丛受累。

中枢神经系统病变可与其他特征关联,如言语困难、复视、共济失调、颅神经受累;或为脊髓病,肠或膀胱功能减退。

深部腱反射常敏锐,肌张力呈强直(僵硬)性。

周围神经根损害通常典型表现为不对称,接着出现某皮节分布区的感觉症状,可伴发颈痛和腰痛。

糖尿病周围神经病:诊断主要依靠感觉和自主神经症状为主的多发性周围神经病的症状和体征,常见类型是远端对称性多发性周围神经病伴自主神经功能障碍,可出现四肢持续性疼痛,感觉症状通常子下肢远端开始,主要表现为远端疼痛,还可出现对称性麻木等感觉障碍,可由手套-袜套感觉减退或过敏。

诊断依靠:确切的糖尿病诊断依据;四肢持续性疼痛或感觉障碍;双侧或至少一侧拇指震动觉异常;双侧踝反射消失;感觉神经传导速度减低。

患者糖尿病家族史,并有双侧下肢腱反射减弱,双足疼痛,该病待排外。

坐骨神经痛:是指炎坐骨神经通路及其分支区内的疼痛综合征。

临床上继发性坐骨神经痛较为常见,是坐骨神经通路受周围组织或病变压迫或刺激所致,少数继发于全身疾病,根据受损部位分为根性和干性坐骨神经痛,其中以腰椎间盘突出引起者最为多见。

疼痛为沿坐骨神经径路由腰部、臀部向股后。

小腿后外侧和足外侧放射。

疼痛常为持续性钝痛,阵发性加剧,根性痛在咳嗽、用力时加剧,查体可见直腿抬高试验阳性。

患者腰椎MRI示腰3-4椎间盘突出,椎管变窄。

腰4-5、腰5-骶1间盘膨出。

肌电图为双侧坐骨神经源性改变,该病不能除外。

慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(CIDP):慢性Guillain-Barre综合征,是一组免疫介导的炎性脱髓鞘疾病,呈慢性进展或复发性病程。

临床表现主要为对称性肢体远端或近端无力,大多自远端向近端发展。

其诊断必须具备:1、临床检查①一个以上肢体的周围性进行性或多发性运动、感觉功能障碍,进展期超过2个月;②四肢腱反射减弱或消失;2、电生理检查NCV显示近端神经节段性脱髓鞘;3、病理学检查:神经活检示脱髓鞘与髓鞘再生并存;4、脑脊液检查:蛋白细胞分离。

该患者脑脊液有蛋白增高,复查肌电图及腰椎穿刺进一步明确诊断。

1、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病:又称格林-巴利综合征,是迅速进展而大多数可恢复的运动性神对称性四肢经病,一般起病迅速,病情呈进行性加重,常在数天至周达到高峰,到4周停止发展。

莫旺综合征(caspr2阳性):肌肉抽搐、疼痛,乏力,严重睡眠障碍,多汗。

定位:周围神经定性:炎症?代谢中毒?肿瘤性?1、吉兰-巴雷综合征:常急性起病,多在2-4周左右达到高峰,表现为多发神经根及周围神经损害,可出现神经根性疼痛,脑脊液常有脑脊液蛋白-细胞分离现象,该患者院外脑脊液检查不支持,肌电图呈神经源性损害亦不支持。

2、重金属中毒:该患者有双小腿肌束震颤,肌肉疼痛和乏力,不能排除此病,需要完善重金属全套以排查。

3、莫旺综合征:以肌肉抽搐、疼痛、多汗、乏力、体重下降、周期性幻觉以及严重的睡眠缺失为临床表现,该患者需完善自免脑及副肿瘤相关抗体以排查。

4、肿瘤相关性周围神经病,如POEMS综合征:患者系中年男性,缓慢起病,病程中除肢体疼痛乏力外,尚有体重减轻需考虑,但患者无明显肿瘤病史,完善肿瘤标志物、胸部CT和腹部彩超、蛋白电泳和骨穿等进一步排查。

5.血管炎相关性周围神经损害:患者出现肢体疼痛、乏力、腰骶部疼痛,需考虑,但无关节疼痛、口腔溃疡、皮疹等表现,不支持,完善免疫相关检查以明确。

1、重金属中毒:患者病程中出现痛觉障碍,牙床疼痛,全身肉跳、下肢明显,有大汗、下肢乏力和共济失调表现,既往近2+月湿疹后中药药浴,口服蝎子、蜈蚣等,不排除重金属中毒引起神经系统改变。

完善重金属相关检测以明确。

2、副肿瘤综合征:患者中年女性,近一月消瘦5kg,病程中出现消瘦、肉跳、共济失调、乏力、大汗等,尚不能排除该类疾病可能性,完善肿瘤标志物、腰穿外送副肿瘤综合征标志物等,以明确。

3、格林巴利综合征变异型:患者发病前有感冒病史,病程中出现脸部麻木,痛觉减退,自主神经功能紊乱,表现为出汗增多,查体见双下肢肌力下降和共济失调,故尚不能排除该疾病可能性,完善腰穿和肌电图,以明确。

4、Issacs综合征:是一种良性的肌纤维颤搐,可以表现为肌肉跳动伴肢体乏力,但没有明显疼痛、情绪和睡眠障碍,抗体检测阴性。

5、糖尿病周围神经病:多表现为对称性感觉运动性周围神经病,可伴有自主神经症状,该患者主要表现为多颅神经损害,故可能性小。

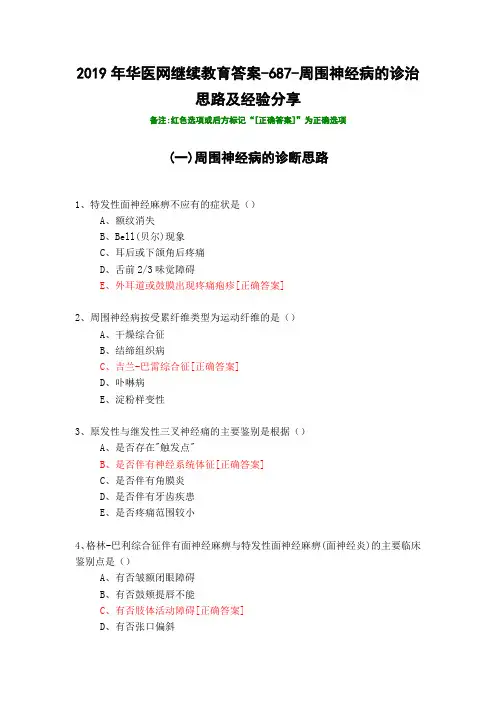

2019年华医网继续教育答案-687-周围神经病的诊治

思路及经验分享

备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

(一)周围神经病的诊断思路

1、特发性面神经麻痹不应有的症状是()

A、额纹消失

B、Bell(贝尔)现象

C、耳后或下颌角后疼痛

D、舌前2/3味觉障碍

E、外耳道或鼓膜出现疼痛疱疹[正确答案]

2、周围神经病按受累纤维类型为运动纤维的是()

A、干燥综合征

B、结缔组织病

C、吉兰-巴雷综合征[正确答案]

D、卟啉病

E、淀粉样变性

3、原发性与继发性三叉神经痛的主要鉴别是根据()

A、是否存在"触发点"

B、是否伴有神经系统体征[正确答案]

C、是否伴有角膜炎

D、是否伴有牙齿疾患

E、是否疼痛范围较小

4、格林-巴利综合征伴有面神经麻痹与特发性面神经麻痹(面神经炎)的主要临床鉴别点是()

A、有否皱额闭眼障碍

B、有否鼓颊提唇不能

C、有否肢体活动障碍[正确答案]

D、有否张口偏斜。

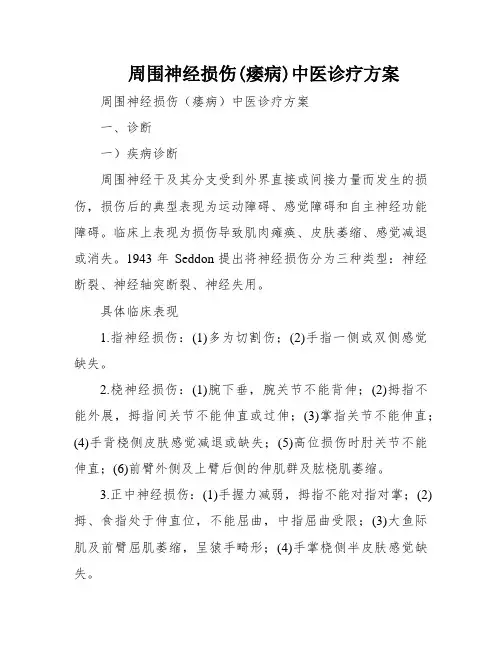

周围神经损伤(痿病)中医诊疗方案周围神经损伤(痿病)中医诊疗方案一、诊断一)疾病诊断周围神经干及其分支受到外界直接或间接力量而发生的损伤,损伤后的典型表现为运动障碍、感觉障碍和自主神经功能障碍。

临床上表现为损伤导致肌肉瘫痪、皮肤萎缩、感觉减退或消失。

1943年Seddon提出将神经损伤分为三种类型:神经断裂、神经轴突断裂、神经失用。

具体临床表现1.指神经损伤:(1)多为切割伤;(2)手指一侧或双侧感觉缺失。

2.桡神经损伤:(1)腕下垂,腕关节不能背伸;(2)拇指不能外展,拇指间关节不能伸直或过伸;(3)掌指关节不能伸直;(4)手背桡侧皮肤感觉减退或缺失;(5)高位损伤时肘关节不能伸直;(6)前臂外侧及上臂后侧的伸肌群及肱桡肌萎缩。

3.正中神经损伤:(1)手握力减弱,拇指不能对指对掌;(2)拇、食指处于伸直位,不能屈曲,中指屈曲受限;(3)大鱼际肌及前臂屈肌萎缩,呈猿手畸形;(4)手掌桡侧半皮肤感觉缺失。

4.尺神经损伤:(1)拇指处于外展位,不能内收;(2)呈爪状畸形,环、小指最明显;(3)手尺侧半皮肤感觉缺失;(4)骨间肌,小鱼际肌萎缩;(5)手指内收、外展受限,夹纸试验阳性;(6)Forment试验阳性,拇内收肌麻痹。

5.腋神经损伤:(1)肩关节不能外展;(2)肩三角肌麻痹和萎缩;(3)肩外侧感觉缺失。

6.肌皮神经损伤:(1)不能用二头肌屈肘,前臂不能旋后;(2)二头肌腱反射丧失,屈肌萎缩;(3)前臂桡侧感觉缺失。

7.臂丛神经损伤:(1)多为上肢牵拉伤;(2)上干损伤为肩胛上神经、肌皮神经及腋神经支配之肌肉麻木;(3)中干损伤,除上述肌肉麻木外,尚有桡神经支配之肌肉麻木;(4)下干损伤前臂屈肌(除旋前圆肌及桡侧腕屈肌)及手内在肌麻木萎缩;累及颈交感神经可出现Hornor综合征;(5)全臂丛损伤,肩胛带以下肌肉全部麻木,上肢觉得全部丧失,上肢各类反射丧失呈弛张性下垂。

8.腓总神经损伤:(1)足下垂,走路呈跨越步态;(2)踝关节不克不及背伸及外翻,足趾不克不及背伸;(3)小腿外侧及足背皮肤觉得减退或缺失;(4)胫前及小腿外侧肌肉萎缩。

周围神经病变的最佳治疗方法

神经病变的最佳治疗方法是根据患者的具体症状和病因进行个体化治疗。

一般来说,治疗计划可能包括药物治疗、物理治疗、手术干预以及康复训练。

药物治疗可以包括镇痛药、抗炎药、抗抑郁药等,用于缓解疼痛和炎症,改善情绪和睡眠质量。

物理治疗包括按摩、热敷、冷敷、康复运动等,有助于减轻肌肉紧张和疼痛,促进神经再生和恢复功能。

对于一些病因可逆或局部病变明显的情况,手术干预可能是必要的,例如神经压迫、肿瘤切除等。

康复训练则是在治疗过程中的重要环节,通过物理治疗帮助患者恢复肌肉力量、平衡能力和日常生活功能。

总之,神经病变的治疗需要多学科的综合治疗,根据具体情况制定个性化的治疗方案。

指南与共识常见周围神经疾病诊疗指南中图分类号:R745 文献标识码:C 文章编号:1008-1089(2009)11-0074-05d o i:10.3969/j.i s s n.1008-1089.2009.11.0271 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病(A I D P)是以周围神经和神经根的脱髓鞘及小血管周围淋巴细胞及巨噬细胞浸润的炎性反应为病理特点的自身免疫病。

又称吉兰-巴雷综合征(G B S)。

1.1 临床表现 多数患者病前1~4周有胃肠道或呼吸道感染症状或疫苗接种史。

急性或亚急性起病,出现四肢完全性瘫痪及呼吸肌麻痹。

瘫痪可始于下肢、上肢或四肢同时发生,下肢常较早出现,可自肢体近端或远端开始。

呈弛缓性瘫痪,腱反射减低或消失。

部分患者在1~2天内迅速加重,多于数日至2周达到高峰。

发病时多有肢体感觉异常如烧灼感、麻木、刺痛和不适感,可先于瘫痪或同时出现,呈手套袜套样分布,震动觉和关节运动觉障碍少见,约30%患者有肌肉痛。

可有K e r n i g征和L a s e g u e征等神经根刺激症状。

颅神经麻痹可为首发症状,双侧周围性面瘫最常见,其次是延髓麻痹,眼肌及舌肌瘫痪较少见。

可有皮肤潮红、出汗增多、手足肿胀及营养障碍。

单相病程,多于发病后4周左右肌力开始恢复,恢复中可有短暂波动,但无复发缓解。

1.2 辅助检查1.2.1 脑脊液蛋白细胞分离 即蛋白含量增高而细胞数正常,是本病的特征之一。

起病之初蛋白含量正常,至病后第3周蛋白增高最明显。

1.2.2 神经传导速度和肌电图检查 在发病早期可见F波或H反射延迟或消失,神经传导速度减慢、远端潜伏期延长、波幅正常或轻度异常等。

病情严重可有远端波幅减低甚至不能引出。

1.2.3 腓肠神经活检 发现脱髓鞘及炎性细胞浸润可提示G B S。

1.3 诊断 ①根据病前1~4周有感染史;②急性或亚急性起病,四肢对称性弛缓性瘫,可有感觉异常、末梢型感觉障碍、颅神经受累;③常有脑脊液蛋白细胞分离;④早期F波或H反射延迟、神经传导速度减慢、运动末端潜伏期延长及C M A P波幅下降等电生理改变。

周围神经病、吉兰-巴雷综合征、脊髓亚急性联合变性、不安腿综合征等肢体麻木诊断及治疗、鉴别诊断和治疗方法病例简介患者女性,80 岁,因四肢麻木20余天入院,患者约 20 天前开始感到右上肢麻木不适,伴针刺疼痛感,活动、捶打后症状好转,1 周前自觉双下肢麻木,伴蚁行感、针刺感、烧灼感,自诉夜间明显,活动、捶打后能好转,无肢体活动不利,于家中予推拿、按摩后自觉症状稍减轻。

既往史:腔隙性脑梗死史 3 年余,无后遗症;干燥综合征病史数年。

神经系统查体(-)。

诊断及治疗患者老年女性,因肢体麻木 20 余天入院,查体无明确定位体征,考虑患者有强烈活动双腿的愿望,且伴有各种不适的感觉症状,静息时,尤其夜间出现或加重,活动并敲打后部分缓解,故考虑不安腿综合征可能。

鉴别诊断肢体麻木起病常见鉴别诊断:1)吉兰-巴雷综合征:起病前多有感染史,临床表现对称性下肢或四肢软瘫,腱反射减弱或消失,可伴末梢型感觉障碍,发病 1 周后开始出现脑脊液蛋白细胞分离现象,肌电图具有重要诊断价值。

2)脊髓亚急性联合变性:逐渐进展病程,以足和手指末端麻木为首要表现,逐渐发展至主要影响脊髓后索的双下肢无力走路不稳,脑脊液检查正常或轻度蛋白升高,血清维生素 B12 和叶酸低于正常。

治疗上主要予以改善微循环、营养神经、改善焦虑情绪以及心理治疗等对症处理,同时加强陪护及护理,保持大小便通畅,预防不良事件。

不安腿综合征(RLS)此患者目前诊断考虑不安腿综合征(RLS)、睡眠障碍、焦虑状态。

安腿综合征是神经科常见疾病,是一种常见的感觉运动障碍,其临床特征是在休息时出现或因休息而加剧的运动冲动,发生在傍晚或夜间,在运动时消失或因运动而改善。

症状在发病年龄、频率和严重程度方面有很大差异,病情严重时会影响睡眠、生活质量和情绪。

其发病原因分为原发性(家族性等)和继发性(缺铁性贫血、妊娠和终末期肾病、叶酸和维生素 B12 缺乏、糖尿病周围神经病、类风湿性关节炎和风湿免疫相关疾病等)。