2018届高三历史:30真题研究:全国卷命题语言分析——“辨据集证”(PDF版)

- 格式:pdf

- 大小:31.76 KB

- 文档页数:4

2018年高考全国卷历史试题答案解析目录全国一卷2-14全国二卷10-27全国三卷28-332018年高考全国卷1文综历史试题解析版1.《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。

这反映出,《墨子》A.汇集了诸子百家的思想精华B.形成了完整的科学体系C.包含了劳动人民智慧的结晶D.体现了贵族阶层的旨趣【答案】C【解析】依据所学知识可知,《墨子》中的“圆”“直线”“正方形”“倍”等定义和农业有关,杠杆原理、机械制造等和手工业有关,这是先秦时期劳动人民在农业、手工业等领域总结的劳动成果,是劳动人民智慧的反映,故C项正确;墨子的科技成就是墨家独有的,没有吸收其他各家的思想,故A项错误;中国古代传统科技一直就没有形成完整的科学体系,故B项错误;墨家代表的是小生产者的利益,其成就体现不出贵族阶层的旨趣,故D 项错误。

2.据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表2所示。

由此可知,这一时期的藩镇A.控制了朝廷财政收入B.彼此之间攻伐不已C.注重维护中央的权威D.延续了唐朝的统治【答案】D【解析】由表格数据可知,唐代的藩镇除了河朔型擅自任免官员、拥兵自立外,其他类型的藩镇均由中央任免,并且驻兵防止分裂和异族进犯,维护社会治安。

由此可知,“安史之乱”后的藩镇基本维护了唐朝的统治,故D项正确;材料中大部分藩镇是上缴赋税的,并且唐朝除了藩镇的税收外,还有其他财政收入,故A项错误;表格体现不出藩镇彼此攻伐不已,故B项错误;河朔型藩镇拥兵自重、与朝廷对抗,威胁到中央权威,故C项错误。

3.北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹筒井,井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就。

这反映出当时A.民营手工业得到发展B.手工业者社会地位高C.雇佣劳动已经普及D.盐业专卖制度已经解体【答案】A【解析】解析;材料信息是北宋中期,四川密布着大量采用新技术的私营盐井,井主雇佣大量的工匠,这说明四川地区的民营制盐业技术先进、生产关系进步,即民营手工业得到发展,故A 项正确;工匠“受雇期间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就”侧面反映出工匠受到井主的压榨,体现不出手工业者的社会地位高,故B 项错误;中国古代的雇佣关系一直局限于个别地区和个别行业,一直没有普及,故C 项错误;材料信息说的是盐业的开采,没有涉及买卖,故D 项错误。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试(历史)注意事项:1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类写在答题卡和试卷规定的位置上。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选途其他答案标号。

写在试卷上无效。

3.第Ⅱ卷必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带。

不按以上要求作答的答案无效。

一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

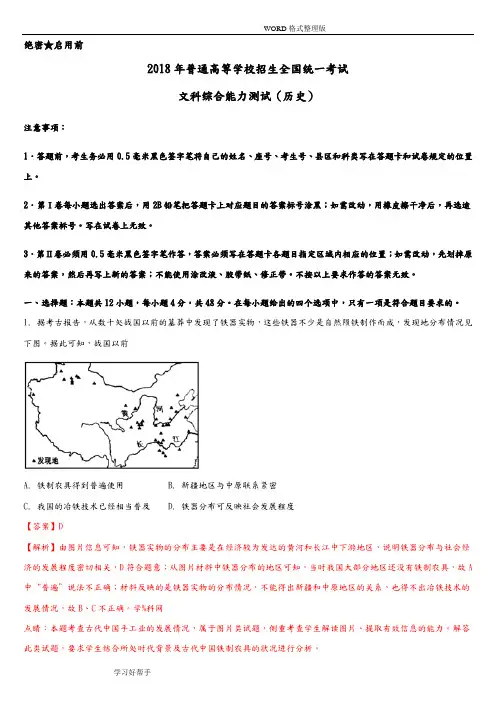

1. 据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图。

据此可知,战国以前A. 铁制农具得到普遍使用B. 新疆地区与中原联系紧密C. 我国的冶铁技术已经相当普及D. 铁器分布可反映社会发展程度【答案】D【解析】由图片信息可知,铁器实物的分布主要是在经济较为发达的黄河和长江中下游地区,说明铁器分布与社会经济的发展程度密切相关,D符合题意;从图片材料中铁器分布的地区可知,当时我国大部分地区还没有铁制农具,故A 中“普遍”说法不正确;材料反映的是铁器实物的分布情况,不能得出新疆和中原地区的关系,也得不出冶铁技术的发展情况,故B、C不正确。

学%科网点睛:本题考查古代中国手工业的发展情况,属于图片类试题,侧重考查学生解读图片、提取有效信息的能力。

解答此类试题,要求学生结合所处时代背景及古代中国铁制农具的状况进行分析。

2. 表1 宋代宰相祖辈任官情况表表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期A. 世家大族影响巨大B. 社会阶层流动加强C. 宰相权力日益下降D. 科举制度功能弱化【答案】B点睛:本题属于表格类试题,解题的关键在于依据表中不同出身宰相的比重变化,结合两宋时期科举制的相关内容分析即可。

2018年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷Ⅲ)历史1.D【解析】根据地图可知,铁器主要分布在黄河中下游和长江中下游地区以及新疆地区,再结合所学知识可知,春秋战国时期铁器是先进的生产工具,黄河中下游和长江中下游地区在当时是比较发达的地区,由此可知,铁器分布与经济发展水平基本一致,当时铁器及冶铁技术没有普遍使用,故选D项,可排除A、C项。

仅凭新疆和中原地区铁器分布情况,不能得出两地联系密切,可排除B项。

2.B【解析】由表中信息可知,宋代宰相祖辈、父辈任官中低级官员和无官职记录者占大多数,这说明两宋时期社会不同阶层的流动比较大,故B项正确。

隋唐以后,世家大族的影响力逐渐消除,可排除A项。

材料不能体现宰相权力大小变化情况,可排除C 项。

祖辈、父辈无官职记录的宰相正是通过科举制度才成功走向仕途,可排除D项。

3.B【解析】根据题干材料“由国家制定的药典”“官修”“由朝廷颁行”可知,古代药学的发展得到国家的支持,故B项正确。

药学发展源于社会生活,非政治体制,可排除A 项。

材料没有涉及商品经济对药学发展的影响,可排除C项。

隋唐以前,理学还没有产生,排除D项。

4.D【解析】根据材料“京城及江南地区”“出版个人著作之风盛行”“流行将书籍作为礼物”,可知当时社会对文化的崇尚,故答案为D项。

材料不能体现“迅速提升”学术文化水平,可排除A项。

材料反映出士大夫间注重风气,没有体现他们地位的提高,可排除B项。

材料没有涉及经世致用思想,可排除C项。

5.D【解析】结合所学知识可知,严复是一位维新思想家,《天演论》的翻译主要是为了促进国人变法图存,非进行反清革命,故D项正确,排除B项。

严复提出自然界进化规律同样适用于人类社会,并非对生物进化论进一步研究并纠正其错误,可排除A项。

“中体西用”是洋务派的主张,排除C项。

6.C【解析】根据题干材料时间“1920年”并结合所学知识可知,当时处于新文化运动后期,在十月革命的影响下,马克思主义在中国得到迅速传播。

2018年全国统一高考历史试卷(新课标Ⅰ)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.(4.00分)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。

这反映出,《墨子》()A.汇集了诸子百家的思想精华B.形成了完整的科学体系C.包含了劳动人民智慧的结晶D.体现了贵族阶层的旨趣2.(4.00分)据学者研究,唐朝“安史之乱”后百余年间的藩镇基本情况如表所示。

表“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表由此可知,这一时期的藩镇()A.控制了朝廷财政收入B.彼此之间攻伐不已C.注重维护中央的权威D.延续了唐朝的统治3.(4.00分)北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹筒井。

井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若工作条件或待遇不满意,辄另谋高就。

这反映出当时()A.民营手工业得到发展B.手工业者社会地位高C.雇佣劳动已经普及D.盐业专卖制度解体4.(4.00分)如图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。

明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”,明成祖遂厚赐外国使臣。

这表明当时()A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读C.海禁政策的解除促进了对外文化交流D.外来物品的传入推动了传统观念更新5.(4.00分)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方,一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。

对此,清政府却无所作为,这反映了()A.欧美舆论宣传左右了战争进程B.日本力图变更中国的君主政体C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交D.西方媒体鼓动中国的民主革命6.(4.00分)五四运动后,出现了社会主义是否适合中国国情的争论,有人反对走俄国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”。

46.选考题:共25分。

请考生从2道地理选考题、3道历史题中每科任选一题作答。

如果多做,则每科按所做的第一题计分。

【历史——选修3:20世纪的战争与和平】(15分)材料德国侵占捷克斯洛伐克后,欧洲紧张局势不断加剧,英法两国酝酿对德实行经济封锁。

英国成立经济作战部,开始从陆地到海洋,从武器、军备到石油、机械甚至牲畜,对德全面经济封锁。

1939年11月,英法成立经济协调委员会,其主要任务是共同派代表团到海外进行采购军火和战略原料的谈判,试图以优惠购买政策阻止战略物资流入德国。

英法两国海军对中立国港口向德国转运的货物进行检查,扣留教百艘德国在海外的商船。

为了切断对方和保护自己的经济供应线,敌对双方在北海和北大西洋多次展开海战。

截止到1940年4月,英法击沉德国潜艇及其他舰只多艘。

经济封锁使德国的进口额下降到战前的43%。

——摘编自(英)利德尔·哈特《第二次世界大战史》等(1)根据材料,概括英法对德施行经济封锁的措施。

(9分)(2)根据材料并结合所学知识,简析英法对德采取经济封锁的作用。

(6分)47.选考题:共25分。

请考生从2道地理选考题、3道历史题中每科任选一题作答。

如果多做,则每科按所做的第一题计分。

【历史——选修4:中外历史人物评说】(15分)材料唐朝“安史之乱”后,一些藩镇跋扈割据,朝廷力弱不能制。

唐宪宗李纯(805~820年在位)整顿赋税,裁减冗员,放免宫女,使财政状况开始好转。

他任用主张“削藩”的李吉甫等人为宰相,先后讨伐不服从朝廷的剑南西川(今四川中南部)与浙西镇(今苏南、浙西地区),取得胜利,割据多年的魏博镇(今冀南、豫北)主动归顺。

814年,朝廷发兵讨伐反叛的淮西镇(今河南南部),仍沿旧例以宦官监军,将帅不肯出力,战而无功。

宪宗听取建议,取消宦官监军制度,将帅自行处理军务。

817年平定淮西,俘杀淮西节度使吴元济。

迫于此战之威,原割据的藩镇主动投附,一些藩镇被分割裁减,藩镇跋扈局面告一段落,唐朝一时兴盛。

2018年全国卷三历史部分解析2018年全国卷三历史部分分析历史教研组姜志炳24.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图7。

据此可知,战国以前(考点:必修二,中古古代的农业与手工业)图7A.铁制农具得到普遍使用 B.新疆地区与中原联系紧密C.我国的冶铁技术已经相当普及 D.铁器分布可反映社会发展程度解题过程:粗读题目,此题是一题图表类的题,找关键信息,题干中:从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图7——看问题:据此可知,战国以前——分析问题内涵,“据此可知”中的“此”指什么?“战国以前”怎样,注意给了限定选项的时间范围,必须是“战国以前”,结合题干可知:“此”指的是题干部分——得出思路:利用题干信息和图中信息对比选项得出答案——看选项:A“铁制农具”与题干“铁器实物”不对应,排除。

B“联系紧密”中的“联系”指的是双方有来往,通有无,在材料中没有明显支撑语句,即看不出来,排除。

C“相当普及”中的“相当”是一个程度副词,此词表示的是范围、规模等程度涉及面要广,与“几乎全覆盖”的意思差不多,从地图的分布来看,显然没有在全国范围内覆盖,排除。

所以正确答案为“D铁器分布可反映社会发展程度”。

——联系所学检验,春秋战国时期,认了文明从青铜文明进入到铁器文明时代,所以铁器的出现说明社会进步,所以铁器的分布可以反映出各地社会的发展程度。

25.表1 宋代宰相祖辈任官情况表表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期(考点,必修一,科举制的演变发展)A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化解题过程:粗读题目,此题依旧是一题图表类选择题。

看题干,此题的题干是全表格,注意表格的标题“宋代宰相祖辈任官情况表”,意思是:宋朝的宰相的父亲、祖父、先祖等做过官的数据统计,看表格内容:横向上看,南宋的前三项数据对比北宋是在下降的,无官职记录的数据要高很多,纵向上看,无官职记录的数字要比前三项大——看问题:表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期——分析问题:“反映出两宋时期”怎样,注意时间限定是“两宋”——对比选项:A无官职记录从纵向上来看数字要大这一点来看,出身低下的人成为宰相的很多,所以“世家大族的影响巨大”是错项,排除。

2018年全国卷三历史部分分析历史教研组姜志炳24.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图7。

据此可知,战国以前(考点:必修二,中古古代的农业与手工业)图7A.铁制农具得到普遍使用B.新疆地区与中原联系紧密C.我国的冶铁技术已经相当普及D.铁器分布可反映社会发展程度解题过程:粗读题目,此题是一题图表类的题,找关键信息,题干中:从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图7——看问题:据此可知,战国以前——分析问题内涵,“据此可知”中的“此”指什么?“战国以前”怎样,注意给了限定选项的时间范围,必须是“战国以前”,结合题干可知:“此”指的是题干部分——得出思路:利用题干信息和图中信息对比选项得出答案——看选项:A “铁制农具”与题干“铁器实物”不对应,排除。

B“联系紧密”中的“联系”指的是双方有来往,通有无,在材料中没有明显支撑语句,即看不出来,排除。

C“相当普及”中的“相当”是一个程度副词,此词表示的是范围、规模等程度涉及面要广,与“几乎全覆盖”的意思差不多,从地图的分布来看,显然没有在全国范围内覆盖,排除。

所以正确答案为“D铁器分布可反映社会发展程度”。

——联系所学检验,春秋战国时期,认了文明从青铜文明进入到铁器文明时代,所以铁器的出现说明社会进步,所以铁器的分布可以反映出各地社会的发展程度。

25.表1 宋代宰相祖辈任官情况表宰相人数曾祖、祖父或父亲任官情况北宋(71)南宋(62)高级官员20 8中级官员15 10低级官员12 8无官职记录24 36表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期(考点,必修一,科举制的演变发展)A.世家大族影响巨大B.社会阶层流动加强C.宰相权力日益下降D.科举制度功能弱化解题过程:粗读题目,此题依旧是一题图表类选择题。

看题干,此题的题干是全表格,注意表格的标题“宋代宰相祖辈任官情况表”,意思是:宋朝的宰相的父亲、祖父、先祖等做过官的数据统计,看表格内容:横向上看,南宋的前三项数据对比北宋是在下降的,无官职记录的数据要高很多,纵向上看,无官职记录的数字要比前三项大——看问题:表1据学者研究整理而成,反映出两宋时期——分析问题:“反映出两宋时期”怎样,注意时间限定是“两宋”——对比选项:A无官职记录从纵向上来看数字要大这一点来看,出身低下的人成为宰相的很多,所以“世家大族的影响巨大”是错项,排除。

30 真题研究:全国卷语言分析——“辨据集证”一、“辨据集证”的概念分析苗颖老师在《上海卷中的“辨据集证”考查及教学启示》中指出,“辨据集证”是指对史学证据材料的处理运用,包括“辨”和“集”两个部分。

“辨”是对史料的判断,包括对史料种类的辨别、史料真伪的辨识和史料价值的辨析;“集”是对论证的探讨,可以分解为史料到结论的归集、结论到史料的收集和多重史料的“交集”。

普通高中历史课程标准(2019 年版)指出:“史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。

”根据历史学科核心素养水平划分,“史料在史学家看来,凡是保留了历史信息的东西,都具有史料价值。

按照不同的标准,史料可以分出很多类别。

比较常用的是,根据载体的不同,史料被分为文字史料、实物史料、口述史料、影像史料等类型。

其中,实物史料是指历史上遗留下来的各种遗迹、遗址、遗物、出土文物等;文字史料是指一切以文字形式记录的资料,如官私史书、文书档案、地方史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记、报刊、杂志、信件等;口述史料是指各种神话、传说、故事、史诗、俗谚、遗训、回忆录、对话录、采访调查第 1 页记、座谈录音等;影像史料是指图片、纪录片、影视资料等。

欧美学者习惯把史料分为第一手资料和第二手资料。

第一手资料指历史事实发生时期留下的资料,如实物史料、原始图片、影像史料、档案、当事人的日记或书信等;第二手资料是史家研究历史事实的各种文献资料。

关于史料价值的辨析,一般而言,实物史料的可信度大于文字史料,一手史料的价值大于二手史料,官修史书的真实性优于私家史书,离历史事件年代越近真实度越高……当然,这些判断依据都不是绝对的。

比如官修史书由于受到皇帝和政府控制,政治意味强,可信度反而受到影响。

可见,影响史料价值的因素有很多,例如史料来源、时代影响、个人的政治立场、思维方式、阅历等以及对历史事件本身了解的程度等,这就需要学生根据具体的题目进行合理分析、推理。

08真题研究:全国卷选择题命题语言分析——“天下为公”一、“天下为公”的概念分析“天下为公”出自西汉戴圣《礼记·礼运篇》,原意是天下是公众的,天子之位,传贤而不传子,后成为一种美好社会的政治理想。

《礼记·礼运篇》:“大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者,皆有所养……是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

”孔子最早提出天下为公。

《礼记·礼运记》所构建的大同世界生产资料公有,没有阶级差别。

它向我们描绘了近乎乌托邦式的理想社会,表达出一种希望构建大同世界的美好的政治愿望。

孟子的仁政学说首次提出“民为贵,社楼次之,君为轻”,阐述了君、民、国家三者间的关系,推动了天下为公思想的形成。

荀子又以“天之生民非为君也,天之立君,以为民也”的“立君为民”说、“公生明,私生暗”,进一步揭示了公私的道德的意义。

在早期的儒家思想家看来,为“公”应该是立君治国的理想状态,表达出他们美好的政治愿望。

法家将公与法制结合起来,率先提出“公天下”,阐述了法律作为天下为公的手段的重要性。

商鞅说:“故尧舜之位天下也,非私天下之利也,为天下位天下也”,立君为公才能实现天下公利,天下为公”为君主集权统治提供合法性解释,成为君主专制的重要思想基础。

“同时,法家提倡的“法治公平”又为天下为公注入了公平理念。

“天下为公”在秦汉隋唐时期成为重要的统治思想,得到帝王们的肯定。

宋明理学更是把有关“公”的政治思维发挥到极致。

“民为邦本”旨在说服民众相信君王关心民众生计以保证王朝的生存。

天下为公,以民为先的思想在当时成为统治者维持统治的工具。

17世纪黄宗羲对天下为公做出了系统的论述,颠覆了前朝天下为公思想的定位,将天下为公视为君主得以存在的责任和义务。

他反对权力私化的君主专制,提出“天下为主,君为客”,君主是天下的公仆,要鞠躬尽瘁,承担天下兴亡的重任,否则将成为“天下之大害”。

2018年全国统一高考历史试卷(新课标Ⅲ)一、选择题(共12小题,每小题4分,满分48分)1.(4.00分)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图。

据此可知,战国以前()A.铁制农具得到普遍使用B.新疆地区与中原联系紧密C.我国的冶铁技术已经相当普及D.铁器分布可反映社会发展程度2.(4.00分)表宋代宰相祖辈任官情况表据学者研究整理而成,反映出两宋时期()A.世家大族影响巨大B.社会阶层流动加强C.宰相权力日益下降D.科举制度功能弱化3.(4.00分)我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。

这些史实说明,我国古代药学的发展()A.源于大一统的政治体制B.得益于国家力量的支持C.是商品经济繁荣的结果D.受到了宋明理学的推动4.(4.00分)明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。

”士大夫间也流行将书籍作为礼物。

这种现象可以说明当时()A.学术文化水平迅速提升B.士人的地位显著提高C.经世致用思想影响广泛D.崇尚文化的氛围浓厚5.(4.00分)英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。

但严复将该书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提出自然界进化规律同样适用于人类社会。

严复意在()A.纠正生物进化论的错误B.为反清革命提供理论依据C.传播“中体西用”思想 D.促进国人救亡意识的觉醒6.(4.00分)1920年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。

这表明当时()A.民主与科学观念广泛传播B.实业救国运动如火如荼C.马克思主义影响日益增强D.批判传统礼教成为共识7.(4.00分)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。

WORD 格式可编辑2018 年高考历史试卷分析引言:今年高考文综试题整体区分度较高,利用贴近生活、贴近时事的选材,考查学科主干知识,尤其凸显学科核心素养,这个也是“新课改”的要求。

全国卷非常重视引导学生关注当下、关注社会热点,鼓励学生结合当下放眼看世界、看社会、看历史。

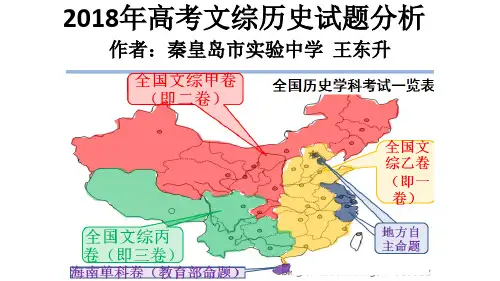

一、具体分析如下:全国卷 3 考点及分值分布情况表题号知识点分布考点分值24 中国古代史·先秦(经济史)古代中国手工业的发展 4 分25 中国古代史·宋元(政治史)社会阶层流动 4 分26 中国古代史·隋唐(文化史)古代科技文化成就 4 分27 中国古代史·明清(文化史)明清文化繁荣 4 分28 中国近代史·晚晴(政治史)维新思想的理解 4 分29 中国近代史(政治史)五四运动后马克思主义中国化 4 分30 中国近代史(政治史)民主法制建设 4 分31 共和国史(经济史)改革开封后经济体制改革的成就 4 分32 世界史(政治史)雅典民主政治 4 分33 世界史(文化史)法国启蒙思想 4 分34 世界史(经济史)美国经济危机 4 分35 世界史(政治史)苏联社会主义建设 4 分41 中国近代史与世界现代史(材料题)近代中国与世界的城市发展情况25 分42 中国古代史(开放题)班固的史学思想12 分45 历史上重大改革回眸湖北保卫局的变迁15 分46 20 世纪战争与和平英法对德的经济封锁15 分47 中外历史人物评说唐宪宗李纯 15 分必做题部分( 85 分)。

中国史占58 分左右,世界史占27 分左右,与2017 全国卷三相比,中国史比重上升,不容忽视;从模块角度来讲,必修 1 和必修2 仍为考试重点。

二、试卷总体能够发挥高考引领作用。

①注重基础与课本知识,更加注意考查主干知识,这就需要考生基础知识一定过硬。

②考查学生史学素养,即42 题,所以在学习中,注意培养史学基本功与基本能力。

绝密★启用前2018年普通高等学校招生统一考试历史试题卷一、单选题1.(题文)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见下图。

据此可知,战国以前A.铁制农具得到普遍使用B.新疆地区与中原联系紧密C.我国的冶铁技术已经相当普及D.铁器分布可反映社会发展程度2.表宋代宰相祖辈任官情况表宰相人数曾祖、祖父或父亲任官情况北宋(71)南宋(62)高级官员20 8中级官员15 10低级官员12 8无官职记录24 36据学者研究整理而成,反映出两宋时期A.世家大族影响巨大B.社会阶层流动加强C.宰相权力日益下降3.我国第一部药学专书《神农本草经》大约成书于汉代,《唐本草》是世界上第一部由国家制定的药典,宋代颁行了多部官修本草,明代李时珍撰成药物学集大成之作《本草纲目》,由朝廷颁行。

这些史实说明,我国古代药学的发展A.源于大一统的政治体制B.得益于国家力量的支持C.是商品经济繁荣的结果D.受到了宋明理学的推动4.明朝中期以后,京城及江南地区,雕印出版个人著作之风盛行,有人谑称:“老童(生)、低秀(才),胸无墨、眼无丁者,无不刻一文稿以为交游酒食之资。

”士大夫间也流行将书籍作为礼物。

这种现象可以说明当时A.学术文化水平迅速提升B.士人的地位显著提高C.经世致用思想影响广泛D.崇尚文化的氛围浓厚5.英国科学家赫胥黎的《进化论与伦理学及其他》认为不能将自然的进化论与人类社会的伦理学混为一谈。

但严复将该书翻译成《天演论》时,“煞费苦心”地将二者联系起来,提出自然界进化规律同样适用于人类社会。

严复意在A.纠正生物进化论的错误B.为反清革命提供理论依据C.传播“中体西用”思想D.促进国人救亡意识的觉醒6.1920年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。

这表明当时A.民主与科学观念广泛传播B.实业救国运动如火如荼C.马克思主义影响日益增强D.批判传统礼教成为共识7.1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。

30真题研究:全国卷语言分析——“辨据集证”

一、“辨据集证”的概念分析

苗颖老师在《上海卷中的“辨据集证”考查及教学启示》中指出,“辨据集证”是指对史学证据材料的处理运用,包括“辨”和“集”两个部分。

“辨”是对史料的判断,包括对史料种类的辨别、史料真伪的辨识和史料价值的辨析;“集”是对论证的探讨,可以分解为

史料到结论的归集、结论到史料的收集和多重史料的“交集”。

普通高中历史课程标准(2017年版)指出:“史料实证是指对获取的史料进行辨析,并

运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。

”根据历史学科核心素养水平划分,“史料实证”素养水平层次如下表:

素养水平史料实证素养

水平一

能够区分史料的不同类型;在解答某一历史问题时,能够尝试从多种渠道获

取与该问题相关的史料;能够从所获得的材料中提取有关的信息。

水平二能够认识不同类型的史料所具有的不同价值;明了史料在历史叙述中的基础作用;在对史事与现实问题进行论述的过程中,能够尝试运用史料作为证据

论证自己的观点。

水平三

在探究特定历史问题时,能够对史料进行整理和辨析;能够利用不同类型史

料的长处,对所探究的问题进行互证,形成对该问题更全面、丰富的解释。

水平四能够比较、分析不同来源、不同观点的史料;能够在辨别史料作者意图的基

础上利用史料;在对历史和现实问题进行独立探究的过程中,能够恰当地运用史料对所探究问题进行论述

在史学家看来,凡是保留了历史信息的东西,都具有史料价值。

按照不同的标准,史料可以分出很多类别。

比较常用的是,根据载体的不同,史料被分为文字史料、实物史料、口

述史料、影像史料等类型。

其中,

实物史料是指历史上遗留下来的各种遗迹、遗址、遗物、出土文物等;

文字史料是指一切以文字形式记录的资料,如官私史书、文书档案、地方史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记、报刊、杂志、信件等;

口述史料是指各种神话、传说、故事、史诗、俗谚、遗训、回忆录、对话录、采访调查

记、座谈录音等;

影像史料是指图片、纪录片、影视资料等。

欧美学者习惯把史料分为第一手资料和第二手资料。

第一手资料指历史事实发生时期留

下的资料,如实物史料、原始图片、影像史料、档案、当事人的日记或书信等;第二手资料

是史家研究历史事实的各种文献资料。

关于史料价值的辨析,一般而言,实物史料的可信度大于文字史料,一手史料的价值大

于二手史料,官修史书的真实性优于私家史书,离历史事件年代越近真实度越高……当然,

这些判断依据都不是绝对的。

比如官修史书由于受到皇帝和政府控制,政治意味强,可信度反而受到影响。

可见,影响史料价值的因素有很多,例如史料来源、时代影响、个人的政治

立场、思维方式、阅历等以及对历史事件本身了解的程度等,这就需要学生根据具体的题目

进行合理分析、推理。

二、高考命题分析

(一)史料辨析类试题

1、辨别史料种类

例1.(2009·新课标全国卷文综·35)法国史学家朗格诺瓦和瑟诺博司所著《史学原论》一书指出:“史料可分为两种,有时过去的事件,留下实迹(碑碣及制造品),有时,也是更常见的,事件所留下的痕迹,是心理的状态——一种文字上的描写和叙谈。

”作者的意思是()

A.任何文字史实都带有主观因素B.实迹和文字史料都真实反映历史

C.历史是“心理的状态”的反映D.只有实迹史料才能反映历史真实

2、辨识史料真伪

例2.(2010·全国新课标卷文综·35)中日双方对1894年7月25日发生的丰岛海战记述各异。

中方《济远航海日志》记载:“7点45分,倭三舰同放真弹子,轰击我船,我船即刻还炮。

”日文出版的《二十七八年海战史》称:“7点52分,彼我相距约3000米之距离。

济远首先向我发炮,旗舰吉野立即迎战,以左舷炮向济远轰击。

”这说明( ) A.研究者的立场会影响其对历史的解释

B.历史真相因年代久远而变得模糊不清

C.通过文献记录最终能够还原历史真相

D.原始记录比研究文献更接近历史真相

3、辨析史料价值

史料的实际价值千差万别,对史料价值的判断和比较是历史学“史料实证”素养的重要组成部分。

中学历史教学中,对史料价值的判断和比较主要包括以下三个方面:

首先,是史料的价值定位问题,即提供一则史料,判断该史料可以用来论证哪一历史问题。

如2016 年全国 I 卷第 25 题“汉代画像砖中的农事图”便是如此。

其次,是对不同类型的史料进行价值比较,比如 2017年全国Ⅱ卷第35题:

例3.(2017·全国Ⅱ卷高考·35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。

因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。

由此可知,此回忆录作为一种史料()

A.能够准确记述作者的事迹B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相D.反映出时代对历史叙述的影响

第三,是对各种文字材料价值的判别,尤其是对文学作品、传说等特殊史料的价值判断。

如2013 年全国 II 卷考查的是传说故事的历史价值:

例4.(2013?全国II卷?24)司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至

荒诞,有人据以否定黄帝的真实性。

司马迁游历各地,常常遇到人们传颂黄帝的事迹。

有鉴于此,他从文献中“择其言尤雅者”,编成黄帝的事迹列于本纪之首。

这一撰述过程表明()

A.《史记》关于黄帝的记录准确可信B.传说一定程度上可以反映历史真实

C.历史文献记录应当与口头传说相印证 D.最完整的历史文本记录的历史最真实(二)实证过程类试题

1、实证的目的

求证历史的真实,即对史料进行解读和推论,从而得出历史的真相,是高考考查的重点。

例5.(2013?全国II卷?28)“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦

白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳。

”京剧艺术中人物的脸谱

A.真实再现了客观历史B.固化了大众的历史认知

C.正确评断了历史人物 D.提升了历史人物的价值

2、实证的路径

(1)从史实到结论。

例6.(2014·新课标全国Ⅰ卷高考·34)1928年,苏联按照国家计划在乌拉尔地区建设两个钾矿矿井,一个由苏联自主建设,另一个由德国公司负责。

这反映出苏联在工业化

初期( )

A.缺少基本的技术基础 B.突破了计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业 D.采取新经济政策的某些做法

(2)从结论到史实。

例7.(2013·新课标全国Ⅰ卷高考·29)现代化是晚清历史发展的一个趋向,最能体现这一趋向的是( )

A.洋务运动—戊戌政变—清末新政B.洋务运动—戊戌变法—辛亥革命

C.鸦片战争—中法战争—甲午战争 D.太平天国运动—义和团运动—辛亥革命

(3)从史论到史观。

例8.(2010·海南单科·25)历史学家吴于廑说,世界历史的内容是“对人类历史自原

始、孤立、分散的人群发展为全世界成一密切联系整体的过程进行系统探讨和阐述”;

杰弗里·巴勒克拉夫认为:“现在世界上某个地区发生的事件不再可能像过去那样对其

他地区不发生影响,20世纪的历史名副其实是全世界的历史。

”上述两位历史学家对于

世界历史的解释突出反映了( )

A.进化史观 B.文明史观

C.整体史观 D.现代化史观

(4)从史观到史论。

例9.(2009·海南单科·24)历史学家斯塔夫里阿诺斯写到,研究世界历史“就如一

位栖息在月球的观察者从整体上对我们所在的星球进行整体的观察时形成的观点,因而与居住在伦敦或巴黎,北京和新德里的观察者的观点迥然不同。

”斯塔夫里阿诺斯所强调的是,研究世界历史应( )

A.突出对于各国历史的研究 B.超越地区和民族的界限

C.特别关注东方民族的历史 D.侧重对大国历史的考察

作为历史学重要的核心素养,“史料实证”对学史者的要求不仅是掌握多种史料分析和

处理的方法,更为关键的是要涵养一种“尊重历史,追求真实”的精神。

从试题命制的思路来看,无论是从史到论,还是论从史出,都必须遵循思维的基本规律:实证性和逻辑性。

并且,我们还要注意试题中“史论脱节”的五种表现:违背真实性、违背全面性、违背充分性、缺乏针对性(偷换论题)和缺乏逻辑性(偷换概念)等。