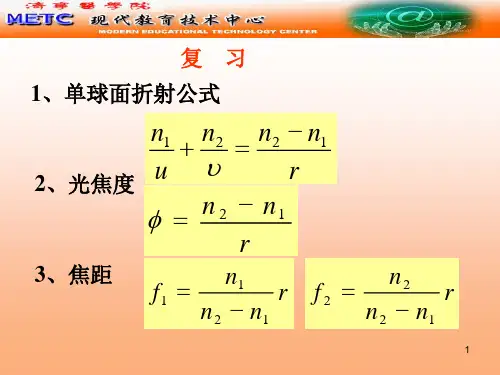

代入单球面折射成像公式

- 格式:ppt

- 大小:427.50 KB

- 文档页数:21

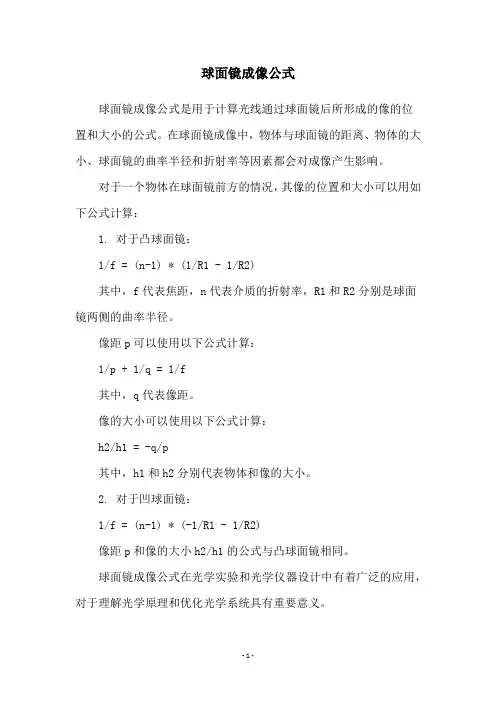

球面镜成像公式

球面镜成像公式是用于计算光线通过球面镜后所形成的像的位

置和大小的公式。

在球面镜成像中,物体与球面镜的距离、物体的大小、球面镜的曲率半径和折射率等因素都会对成像产生影响。

对于一个物体在球面镜前方的情况,其像的位置和大小可以用如下公式计算:

1. 对于凸球面镜:

1/f = (n-1) * (1/R1 - 1/R2)

其中,f代表焦距,n代表介质的折射率,R1和R2分别是球面镜两侧的曲率半径。

像距p可以使用以下公式计算:

1/p + 1/q = 1/f

其中,q代表像距。

像的大小可以使用以下公式计算:

h2/h1 = -q/p

其中,h1和h2分别代表物体和像的大小。

2. 对于凹球面镜:

1/f = (n-1) * (-1/R1 - 1/R2)

像距p和像的大小h2/h1的公式与凸球面镜相同。

球面镜成像公式在光学实验和光学仪器设计中有着广泛的应用,对于理解光学原理和优化光学系统具有重要意义。

- 1 -。

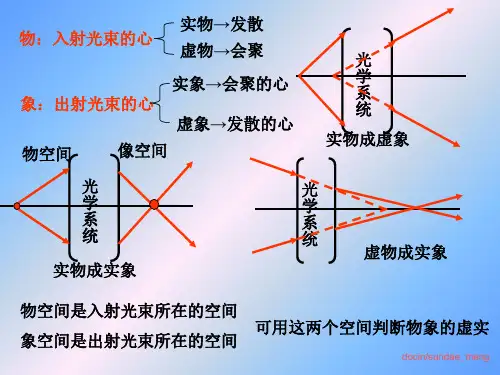

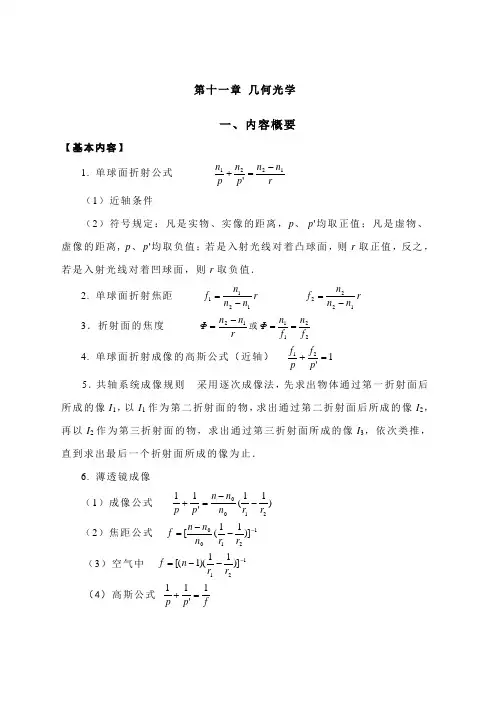

第十一章 几何光学一、内容概要【基本内容】1. 单球面折射公式r n n p n p n 1221'-=+ (1)近轴条件(2)符号规定:凡是实物、实像的距离,p 、'p 均取正值;凡是虚物、虚像的距离, p 、'p 均取负值;若是入射光线对着凸球面,则r 取正值,反之,若是入射光线对着凹球面,则r 取负值.2. 单球面折射焦距 r n n n f 1211-=r n n n f 1222-= 3.折射面的焦度 rn n Φ12-=或2211f n f n Φ== 4. 单球面折射成像的高斯公式(近轴)1'21=+p f p f 5.共轴系统成像规则 采用逐次成像法,先求出物体通过第一折射面后所成的像I 1,以I 1作为第二折射面的物,求出通过第二折射面后所成的像I 2,再以I 2作为第三折射面的物,求出通过第三折射面所成的像I 3,依次类推,直到求出最后一个折射面所成的像为止.6. 薄透镜成像(1)成像公式 )11('112100r r n n n p p --=+ (2)焦距公式 12100)]11([---=r r n n n f (3)空气中 121)]11)(1[(---=r r n f (4)高斯公式 fp p 1'11=+7. 薄透镜组合 21111f f f += 或 21ΦΦΦ+= 8. 厚透镜成像 采用三对基点作图9. 透镜的像差远轴光线通过球面折射时不能与近轴光线成像于同一位置,而产生像差,这种像差称为球面像差.物点发出的不同波长的光经透镜折射后不能成像于一点的现象,称为色像差.10. 简约眼 生理学上常常把眼睛进一步简化为一个单球面折射系统,称为简约眼.11. 能分辨的最小视角视力1= 最小视角以分为单位.例如医学视力表,最小视角分别为10分,2分,1分时,其视力分别是0.1,0.5,1.0.标准对数视力表,规定 θlg 5-=L ,式中视角θ以分为单位.例如视角θ分别为10分,2分,1分时,视力L 分别为4.0,4.7,5.0.12.近视眼和远视眼 当眼睛不调节时,平行入射的光线,经折射后会聚于视网膜的前面,而在视网膜上成模糊的像,这种眼称为近视眼,而成像在视网膜后,这样的眼称为远视眼.11. 放大镜的角放大率 fy f y a 2525//==12. 显微镜的放大率 (1)理论放大率 2'2'2525f y y y f y M ⋅=⋅= 其中y y /'为物镜的线放大率(m ),2/25f 为目镜的角放大率(a ) (2)实际放大率 21212525f f s f f s M =⋅= 式中s 为显微镜与目镜之间的距离;f 1为物镜的焦距;f 2为目镜的焦距。

第一章 习题答案4. 一厚度为200mm 的平行平板玻璃(设n=1.5),下面放一直径为1mm 的金属薄片。

若在玻璃板上盖一圆形的纸片,使得在玻璃板上方任何方向上都看不到该金属薄片,问纸片的最小直径应为多少?解:如图所示,设纸片的最小直径为L ,考虑边缘光线满足全反射条件时6667.090sin sin 0212==n n I74536.06667.01cos 22=-=IL=(2x+1)mm=358.77mm16. 一束平行细光束入射到一半径mm r 30=、折射率n=1.5的玻璃球上,求经玻璃球折射后会聚点的位置。

如果在凸面(第一面)镀反射膜,其会聚点应爱何处?如果在凹面(第二面)镀反射膜,则反射光束在玻璃中的会聚点又在何处?反射光束经前表面折射后,会聚点又在何处?说明各个会聚点的虚实。

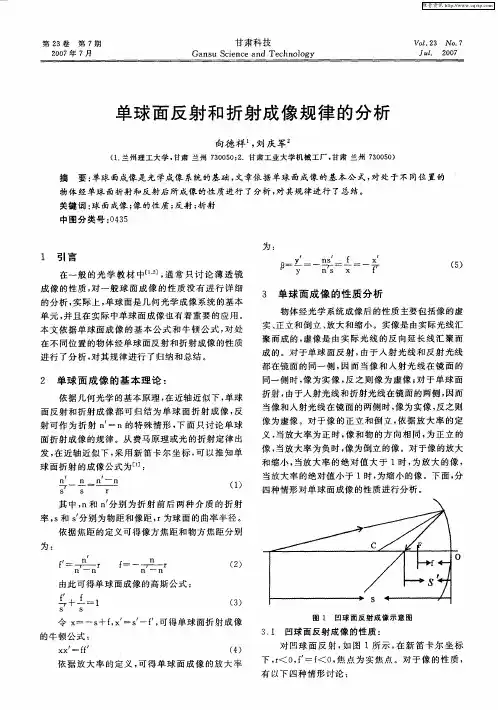

解:(1)此时的成像过程如图(4)所示,平行细光束入射到玻璃球上,经左侧球面折射后形成中间像'1A ,它又是右侧球面的物2A ,经右侧球面再次成像于'2A 。

将-∞=1l ,11=n ,5.1'1=n ,mm r 301=代入单个折射球面成像公式r n n l n ln -=-'''得 mm mm n n r n l 905.0305.11'1'1'1=⨯=-=由于1l 和'1l 异号,01'1'111<=l n l n β,故无限远物与像'1A 虚实相同,即'1A 为实像。

但由于右侧球面的存在,实际光线不可能到达此处,故对于右侧球面2A 为虚物。

将mm r n n mm mm r l l 30,1,5.1,30)6090(22'22'12-====-=-=再次代入单个折射球面成像公式得151305.1305.01'2=+--=l 所以mm l 15'2=,此时02'21'222>=l n l n β,物2A 与像'2A 虚实相反,即'2A 为实像。

第十一章 几何光学通过复习后,应该:1.掌握单球面折射成像、共轴球面系统、薄透镜成像、薄透镜的组合、放大镜和显微镜;2.理解共轴球面系统的三对基点、眼的分辨本领和视力、近视眼、远视眼、散光眼的矫正;3.了解透镜像差、眼的结构和性质、色盲、检眼镜、光导纤维内窥镜。

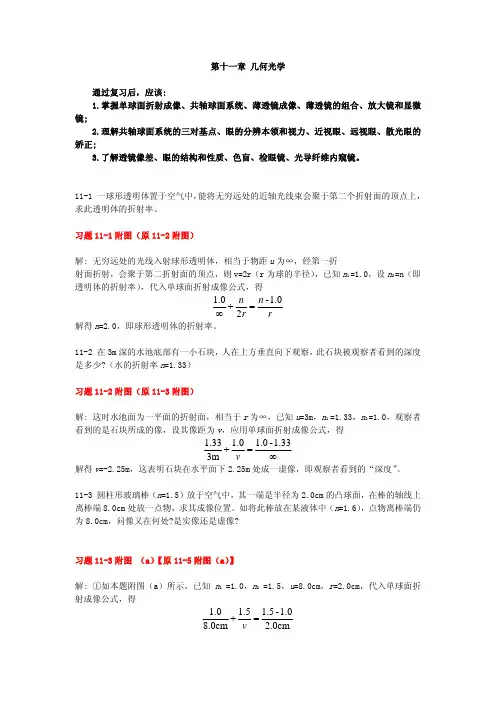

11-1 一球形透明体置于空气中,能将无穷远处的近轴光线束会聚于第二个折射面的顶点上,求此透明体的折射率。

习题11-1附图(原11-2附图)解: 无穷远处的光线入射球形透明体,相当于物距u 为∞,经第一折射面折射,会聚于第二折射面的顶点,则v=2r(r 为球的半径),已知n 1 =1.0,设n 2 =n(即透明体的折射率),代入单球面折射成像公式,得rn r n 1.0-20.1=+∞ 解得n =2.0,即球形透明体的折射率。

11-2 在3m 深的水池底部有一小石块,人在上方垂直向下观察,此石块被观察者看到的深度是多少?(水的折射率n =1.33)习题11-2附图(原11-3附图)解: 这时水池面为一平面的折射面,相当于r 为∞,已知u =3m,n 1 =1.33,n 2 =1.0,观察者看到的是石块所成的像,设其像距为v ,应用单球面折射成像公式,得∞=+ 1.33-.010.1m 333.1v 解得v =-2.25m,这表明石块在水平面下2.25m 处成一虚像,即观察者看到的“深度”。

11-3 圆柱形玻璃棒(n =1.5)放于空气中,其一端是半径为2.0cm 的凸球面,在棒的轴线上离棒端8.0cm 处放一点物,求其成像位置。

如将此棒放在某液体中(n =1.6),点物离棒端仍为8.0cm,问像又在何处?是实像还是虚像?习题11-3附图 (a)【原11-5附图(a)】解: ①如本题附图(a)所示,已知n 1 =1.0,n 2 =1.5,u =8.0cm,r =2.0cm,代入单球面折射成像公式,得cm0.2 1.0-.515.1cm 0.80.1=+v得v =12cm,在玻璃棒中离顶点12cm 处成一实像。

球面折射成像公式描述了当光线通过球面界面时形成的折射成像情况。

公式如下:

1/f = (n - 1)(1/R1 - 1/R2),其中f是球面镜的焦距,n是介质的折射率,R1和R2是球面镜的半径。

这个公式基于薄透镜假设,并假设光线在球面附近以近似平行线的形式传播。

公式的推导基于斯涅尔定律(也称为折射定律),根据光线在界面上的折射行为进行推导得出。

通过球面折射成像公式,可以计算出在球面界面上的物体和像的位置关系,以及物体和像的大小关系。

但需要注意,此公式只适用于薄球面透镜的情况,且在一些特殊情况下,如超过球面的临界角度或光线非近似平行的情况下,该公式的适用性可能有限,需要考虑其他因素。

物理竞赛教程浅谈光学中的成像问题光在同一种均匀介质中传播时遵循光的直线传播规律,若从一种介质进入另一种介质,在其介面上要同时发生反射与折射现象,其光线分别遵循光的反射定律与光的折射定律,这就是几何光学的三大传播规律.在高中物理竞赛辅导的过程中,经常会遇到有关物体成像问题.光学中的成像问题可归结为两类:一类是反射成像,也就是反射光直接相交成像(实像),或反射光延长线相交成像(虚像 );另一类是折射成像,也就是折射光直接相交成像(实像),或折射光延长线相交成像(虚像 ). 现将光学竞赛中涉及的成像问题作一归类分析.一、 反射镜与反射成像反射镜遵循光的反射定律,如果反射面是平的我们就称是平面镜,如果反射面是球面的一部分,这种镜叫球面镜.反射面如果是凹面的叫凹面镜,简称凹镜;反射面是凸面的叫凸面镜,简称凸镜.它们有共同的成像规律: 成像公式:f v u 111=+=R2(R 为球面镜的曲率半径) 像的长度放大率:uv f u f AB B A m =-==11 这些公式只适用于近轴光线成像.u 、v 的符号法则与透镜类似,即实物u 为正值,虚物u 为负值;实像v 为正值,虚像v 为负值;凹镜的焦距f>0,凸镜的焦距f<0.而对于平面镜可看作是球面镜的一个特例,即曲率半径R=∞.这样,我们可得到平面镜成像的简单公式:1,=-=m u v二、 折射镜与折射成像棱镜与透镜的成像规律遵循光的折射定律,属于折射镜.这里只谈薄透镜成像的规律.薄透镜是一种理想化的物理模型,它们两表面的曲率中心之间的距离大于它两个顶点之间的距离.对近轴光线,其成像规律与球面镜相似. 成像公式:fv u 111=+ 其中透镜的焦距)11)(1(121r r n f +-= (1r 、2r 是二球面的半径,n 是透镜的折射率) 像的长度放大率:uv f u f AB B A m =-==11 u 、v 的符号法则:实物u 为正值,虚物u 为负值;实像v 为正值,虚像v 为负值;凸透镜的焦距f>0,凹透镜的焦距f<0.三、 光具组成像各个光学元件组成的光光系统称为光具组.解物体通过光具组成像这类问题的总原则是:物体通过前一光学元件所成的像就是后一光学元件的物,遇到平面镜、球面镜等反射镜,就考虑光线折回后再成像这一点.具体地说,可有以下几个结论:1、后一次成像的物距(有正负)等于前后两光具的距离(总为正)与前一次成像的像距(有正负)之差,即n n n v d u -=+12、最终成像位置由最后一个光具所成像的位置决定.0>n v 表示最终成像在最后光具沿主轴的正向侧,0<n v 表示最终成像在最后光具的反向侧.3、最终成像的虚实,由最后一次成像决定,0>n v 为实像,0<n v 为虚像.4、总放大系数等于各次放大系数的乘积,即 321m m m m =5、最后成像正倒的确定:先根据单次成像时,实物成实像与虚物成虚像为倒立,实物成虚像与虚物成实像为正立的原则确定正、倒立的总次数,再根据倒立了偶数次则最终成像正立、倒立了奇数次则最终成像倒立确定最终成像的正倒情况.如果各光学元件之间的距离0=d ,那么整个光具组的总焦距f 与各个光学元件的焦距f 1、f 2、f 3之间存在如下的关系: +++=3211111f f f f .我们就可应用整个光具组成像法解决成像问题.四、 应用举例例1:一平行光沿薄平凸透镜的主光轴入射,经透镜折射会聚于透镜后f=48cm 处,透镜的折射率为n=1.5.若将此透镜的凸面镀银,物置于平面前12cm 处,求最后所成像的位置. 分析与求解:根据透镜的焦距公式)11)(1(121r r n f +-=, 而r 1=∞,21)1(1r n f -= 解得凸球面的半径r 2=24cm. 凸面镀银后,相当于有三个光学元件组合成像,即先通过透镜折射成像,再经球面镜反射成像,最后再经透镜折射成像. 先经透镜成像111111v u f +=,得cm v 161-= 再经凹面镜成像cm u 162=,22222111r f v u ==+ 得cm v 482=最后又经透镜成像cm u 483-= ,331111v u f +=,cm v 243=. 即最后成像在透镜前24cm 处.此题还有另外一种解法.由于三个光学元件之间的间距为0,设整个光学系统的总焦距为f,则有3211111f f f f ++=,得光具的总焦距为f=8cm.再由成像公式f v u 111=+,811121=+v ,得cm v 24= 例2:在焦距为15cm 的会聚透镜左方30cm 处放一物体,在透镜右侧放一垂直于主轴的平面镜,试求平面镜在什么位置,才能使物体通过此系统所成的像距离透镜30cm?分析与求解:设平面镜与透镜的距离为d,物距cm u 301=,焦距cm f 151=111111v u f +=, 得cm v 301=. 由平面镜成像时cm d u )30(2-=,cm d v )30(2-=最后又经透镜成像,cm d v d u )302(23-=-=331111v u f += 解得452)302(153--=d d v 若成实像cm v 303=, 此时d=30cm若成虚像cm v 303-=, 此时d=20cm例3:设有两个薄凸透镜o 1和o 2,其焦距分别为f 1=20cm,f 2=30cm,两者共轴,相距d=35cm,在主光轴上透镜o 1左方100cm 处垂直于主轴放一长为4cm 的物体,求最终成像的位置、大小和虚实情况.分析与求解:物体先经透镜o 1成像,物距cm u 1001=,焦距cm f 201= 由111111v u f +=, 得cm v 251=.放大率25.0211==u v m再经透镜O 2成像,cm cm d u 10)25(2=-=,焦距cm f 302= 由222111v u f +=,得cm v 152-=.放大率5.1222==u v m 最终成像的总放大率375.021==m m m ,像长为1.5cm 倒立的虚像,像在透镜O 2左方15cm 处.例4、一平凸透镜焦距为f,其平面上镀了银,现在其凸面一侧距它2f 处,垂直于主轴放置一高为H的物,其下端在透镜的主轴上.1、用作图法画出物经镀银透镜所成的像,并标明该像是虚、是实.2、用计算法求出此像的位置和大小.分析与求解:1. 用作图法求得物AP ,的像''A P 及所用各条光线的光路如图预解16-5所示.说明:平凸薄透镜平面上镀银后构成一个由会聚透镜L 和与它密接的平面镜M 的组合LM ,如图所示.图中O 为L 的光心,'AOF 为主轴,F 和'F 为L 的两个焦点,AP 为物,作图时利用了下列三条特征光线:(1)由P 射向O 的入射光线,它通过O 后方向不变,沿原方向射向平面镜M ,然后被M 反射,反射光线与主轴的夹角等于入射角,均为α.反射线射入透镜时通过光心O ,故由透镜射出时方向与上述反射线相同,即图中的'OP .(2)由P 发出已通过L 左方焦点F 的入射光线PFR ,它经过L 折射后的出射线与主轴平行,垂直射向平面镜M ,然后被M 反射,反射光线平行于L 的主轴,并向左射入L ,经L 折射后的出射线通过焦点F ,即为图中的RFP .(3)由P 发出的平行于主轴的入射光线PQ ,它经过L 折射后的出射线将射向L 的焦点'F ,即沿图中的'QF 方向射向平面镜,然后被M 反射,反射线指向与'F 对称的F 点,即沿QF 方向.此反射线经L 折射后的出射线可用下法画出:通过O 作平行于QF 的辅助线'S OS ,'S OS 通过光心,其方向保持不变,与焦面相交于T 点,由于入射平行光线经透镜后相交于焦面上的同一点,故QF 经L 折射后的出射线也通过T 点,图中的QT 即为QF 经L 折射后的出射光线.上列三条出射光线的交点'P 即为LM 组合所成的P 点的像,对应的'A 即A 的像点.由图可判明,像''A P 是倒立实像,只要采取此三条光线中任意两条即可得''A P ,即为正确的解答.2.计算物AP 经LM 组合所成像的位置、大小.解法一:按光具组整个系统成像计算像的位置和大小.由于三个光学元件之间的间距为0,设整个光学系统的总焦距为总f .这三个光学元件分别是两个透镜和一个平面镜. 根据3211111f f f f ++=总,其中f f f ==31,=2f ∞ 解得光具组的总焦距2f f =总 再由成像公式总f v u 111=+,得 f v 32= 总的放大率31==u v m ,像高为物高的13. 解法二:按陆续成像计算物AP 经LM 组合所成像的位置、大小.物AP 经透镜L 成的像为第一像,取12u f =,由成像公式可得像距12v f =,即像在平向镜后距离2f 处,像的大小'H 与原物相同,'H H =.第一像作为物经反射镜M 成的像为第二像.第一像在反射镜M 后2f 处,对M 来说是虚物,成实像于M 前2f 处.像的大小H ''也与原物相同,H H H '''==.第二像作为物,而经透镜L 而成的像为第三像,这时因为光线由L 右方入射,且物(第二像)位于L 左方,故为虚物,取物32u f =-,由透镜公式33111u v f+=可得像距 333203fu v f u f ==>- 上述结果表明,第三像,即本题所求的像的位置在透镜左方距离23f 处,像的大小H '''可由3313v H H u '''==''求得,即 1133H H H '''''==,像高为物高的13. 例5、两个薄透镜L 1和L 2共轴放置,如图所示.已知L 1的焦距f 1=f,L 2的焦距f 2=-f,两透镜间距离也是f.小物体位于物面P 上,物距u 1=3f.(1)小物体经这两个透镜所成的像在L 2的____边,到L 2的距离为____,是____像(虚或实)、____像(正或倒),放大率为____.(2)现在把两透镜位置调换,若还要给定的原物体在原像处成像,两透镜作为整体应沿光轴向____边移动距离____.这个新的像是____像(虚或实)、____像(正或倒),放大率为____.分析与求解:(1)由题意知:f u 31=,f 1=f11111v u f += 得f v 5.11= 而ff f v d u 5.05.112-=-=-=22111v u f +=-,得f v =2 放大率15.035.121=⨯==ff f f m m m 所以像成在L 2的右边,到L 2的距离为f,像的放大率为1,是倒立的实像.(2)根据光路可逆原理及共轭成像的规律,物距1u 应为f,最终的像距为3f.整个光具组应向左移动2f,成倒立等大的实像.一道光学竞赛试题的解法探析2004年第21届全国中学生物理竞赛预赛题试卷第6题,此题涉及有关单球面折射成像问题.而原试卷评分标准中的分析与解答显得非常繁琐,计算任务艰巨,学生在应试时很难解答完整.笔者参加了这次预赛试题的评卷工作,发现很多学生对该题没有解答,有的同学只是乱画了一些光路图,没有形成正确的解题的思维程序.本文就从不同的角度谈谈该题的一些解法.原题(2004年第21届全国中学生物理竞赛预赛题试卷第6题)一种高脚酒杯,如图1所示.杯内底面为一凸起的球面,球心在顶点O 下方玻璃中的C 点,球面的半径R = 1.50cm,O 到杯口平面的距离为8.0cm .在杯脚底中心处P 点紧贴一张画片,P 点距O 点6.3cm .这种酒杯未斟酒时,若在杯口处向杯底方向观看,看不出画片上的景物,但如果斟了酒,再在杯口处向杯底方向观看,将看到画片上的景物.已知玻璃的折射率56.11=n ,酒的折射率34.12=n .试通过分析计算与论证解释这一现象.一、利用单球面折射成像公式直接求解.光在单球面上从一种介质折射进入另一种介质时,其成像公式可表示为: r n n L n L n -=-```.式中L 和`L 分别为物距和像距,n 和`n 分别是物方和像方的介质的折射率,r 为球面的半径,其中L 、`L 和r 都含有符号.如图2所示,并且我们这样来规定它的符号法则:①以球面顶点(O )为参考点②都以实际光线进行方向做为参考方向,如果该距离与实际光线方向一致,那么该距离为“+”,反之为“负”.在图2中,C 为球面的球心,根据符号法则以球面顶点O 为参考原点,因为S 点在球面的左方,故实际光线方向应该是由左到右为距离的正方向.物距L 为OS 与实际光线参考方向相反,取负号;像距`L 为OS `与实际光线参考方向相同,取正号;而球面半径r 为OC 方向与实际光线参考方向相反,取负号.1.未斟酒时的成像规律杯底凸球面的两侧介质分别为玻璃和空气,其折射率分别为:56.1=n 1`=n 物距cm L 3.6-= cm r 50.1-=.由单球面成像公式r n n L n Ln -=-```得: 50.156.113.656.11`--=--L 解得cm L 9.7`=,像距为“正”的7.9说明像在符号法则的正方向.如图3所示,由此可见,未斟酒时,画片上景物所成实像在杯口距O 点7.9cm 处.已知 O 到杯口平面的距离为8.0cm,当人眼在杯口处向杯底方向观看时,该实像离人 眼太近,所以看不出画片上的景物.2.斟酒后的成像规律杯底凸球面两侧介质分别为玻璃和酒,其折射率分别为:56.1=n 34.1`=n 物距cm L 3.6-= cm r 50.1-= 由单球面成像公式r n n L n L n -=-```得: 50.156.134.13.656.134.1`--=--L解得cm L 13`-=像距为“负”的13cm 说明像在符号法则的负方向.如图4所示.由此可见,斟酒后画片上景物成虚像于S '处,距O 点13cm .即距杯口21cm.虽然该虚像还要因酒液平表面的折射而向杯口处拉近一定距离,但仍然离杯口处足够远,所以人眼在杯口处向杯底方向观看时,可以看到画片上景物的虚像.二、利用近轴光线成像规律求解1.未斟酒时的成像规律杯底凸球面的两侧介质的折射率分别为n 1和n 0=1.在图5中,P 为画片中心,由P 发出经过球心C 的光线PO 经过顶点不变方向进入空气中;由P 发出的与PO 成角的另一光线PA 在A 处折射.设A 处入射角为i ,折射角为r ,半径CA 与PO 的夹角为,由折射定律和几何关系可得: rn i n sin sin 01=αθ+=i在△PAC 中,由正弦定理,有iPC R sin sin =α 考虑近轴光线成像,、i 、r 都是小角度,则有i n n r 01= i PCR =α 由以上各式中的n 0、n 1、R 的数值及cm CO PO PC 8.4=-=,可得i 31.1=θ i r 56.1=因此有θ>r由上式及图5可知,折射线将与PO 延长线相交于P ',P '即为P 点的实像.画面将成实像于P '处.在△CA P '中,由正弦定理有 r P C R sin sin '=β 又有βθ+=r 考虑到是近轴光线,可得:R r r P C θ-=' 又有R P C P O -'='由以上各式并代入数据,可得cm P O 9.7='由此可见,未斟酒时,画片上景物所成实像在杯口距O 点7.9cm 处.已知O 到杯口平面的距离为8.0cm,当人眼在杯口处向杯底方向观看时,该实像离人眼太近,所以看不出画片上的景物.2.斟酒后的成像规律杯底凸球面两侧介质分别为玻璃和酒,折射率分别为n 1和n 2,如图6所示.考虑到近轴光线有:i n n r 21= 代入n 1和n 2的值,可得i r 16.1=由此我们知道 θ<r由上式及图6可知,折射线将与OP 延长线相交于P ',P '即为P 点的虚像.画面将成虚像于P '处.计算可得:R rr P C -='θ 又有R P C P O +'='由以上各式并代入数据得 P O '=13cm由此可见,斟酒后画片上景物成虚像于P'处,距O点13cm.即距杯口21cm.虽然该虚像还要因酒液平表面的折射而向杯口处拉近一定距离,但仍然离杯口处足够远,所以人眼在杯口处向杯底方向观看时,可以看到画片上景物的虚像.。