三十年代戏剧

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:19

《雷雨》的戏剧冲突200字

《雷雨》是由曹禺创作的一部著名话剧,它展现了上世纪三十年代中国社会的种种矛盾和冲突。

该剧主要围绕着家庭、爱情和社会等方面展开,其中的戏剧冲突贯穿始终。

首先,家庭冲突是《雷雨》中的重要戏剧冲突之一。

故事中的吴家兄弟吴大爷和吴小姐与他们的父亲吴妈妈之间存在着世代隔阂和家庭矛盾。

吴大爷和吴小姐对传统家庭观念的束缚感到厌倦,他们渴望追求自由和个人幸福,与父亲的意见产生了冲突。

其次,爱情冲突也是《雷雨》中的重要戏剧冲突之一。

吴大爷与李雷的爱情故事是该剧的核心情节。

他们深爱着对方,但受到了家庭和社会的种种阻碍,如阶级差异、传统观念以及世俗道德的束缚,这使得他们的爱情充满了痛苦和挣扎。

此外,社会冲突也贯穿于整个剧情中。

剧中展现了封建社会与新思潮之间的冲突。

吴大爷和吴小姐代表了新一代的思想和追求,他们对封建礼教和旧有制度持有批判的态度。

与之相对的是李雷的父亲李公公和吴妈妈等人,他们代表了保守的封建势力,与吴大爷和吴小姐形成了对立。

总的来说,《雷雨》中的戏剧冲突涉及到家庭、爱情和社会等多个层面。

这些冲突不仅展现了个人与家庭、个人与社会之间的矛盾,也反映了当时社会的动荡和变革。

这些冲突的交织与碰撞,使得《雷雨》成为一部引人深思的经典作品。

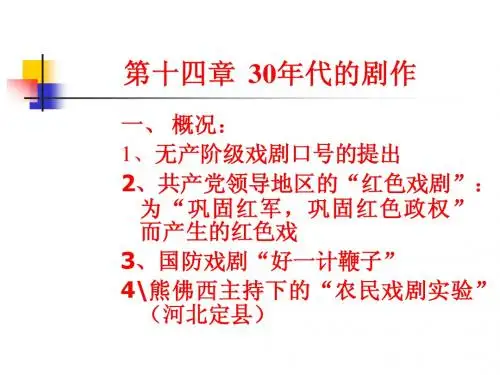

第十四章30年代的剧作一、概况:上海五大剧社南国社(田汉);复旦剧社(洪深);上海戏剧协社(应云卫);辛酉剧社(朱襄丞);摩登剧社(陈白尘)“中国左翼剧团联盟”与左翼戏剧运动1、反映人民困苦生活的剧作:田汉的《洪水》;2、表现反帝斗争的剧作:3、初期左翼剧作的局限:4、三十年代剧作的基本特征:(1)工人运动和农村生活得到较多反映。

(2)抗日救亡剧作和“国防戏剧”大量涌现。

(3)贯穿人道主义精神和人性分析的剧作,艺术上成就较高。

(4)戏剧艺术趋于成熟。

(曹禺、田汉、夏衍为代表)二、李健吾等作家的剧作:1.李健吾(1904—1982),笔名刘西渭,山西运城人。

1919年开始戏剧活动代表作《这不过是春天》特点:时代性不强,有较高的艺术价值,有自己的风格重人性分析,重人物内心矛盾冲突的揭示,重艺术技巧和形式的探索;对话俏皮利落,结构严密紧凑,趣味性较强。

贡献:创造了“善恶共存者”的形象系列。

2、袁牧之的戏剧独幕剧《一个女人和一个狗》。

3、白薇的剧作:白薇(1894-1987),原名黄彰、黄鹂,别号黄素如,湖南资兴人。

《打出幽灵塔》人物众多,关系错综复杂,在压迫者与被压迫者的矛盾中,又穿插了两个三角恋爱,情节多奇遇巧合。

三、曹禺的剧作(一)生平和创作概况:1、曹禺(1910年—1996),原名万家宝,字小石,生于天津的一个封建官僚家庭,祖籍湖北潜江。

万德尊养母薛咏南(家宝)南开中学南开大学政治系——转入清华大学西洋文学系1933处女作《雷雨》。

1935年,中国留学生在日本东京首次演出,获得了巨大成功。

郭沫若赞扬“作者在中国作家中应该是杰出的一个。

”1935年,在天津写出《日出》。

1936年,创作三幕剧《原野》。

1940年,又在江安写成了《北京人》。

1942年夏,将巴金的《家》改编成剧本。

《明朗的天》(1954年)、《胆剑篇》(1961年)、《王昭君》(1978年)。

1996年,河北花山文艺出版社《曹禺全集》,共7卷,300万字。

第8讲中国现代文学——三十年代戏剧代表:曹禺与《雷雨》、《日出》一、30年代戏剧(一)、30年代戏剧与20年代戏剧1.20年代戏剧春柳社,1910年任天知、汪仲贤、欧阳予倩、陈大悲组建的“进化团”1914年,出现了以上海为中心的“职业化”剧团新民社等所谓“甲寅中兴”。

它以职业化、商业性为特色。

春柳社以演出社会剧为主(强调艺术性)(《茶花女》),天知派带有强烈的政治性(强调政治教化意义《血蓑衣》、《东亚风云》),新民社以家庭商业剧演出为主(追求商业性《恶家庭》)。

一是“把戏剧做传播思想,组织社会,改善人生的工具”二是提倡现实主义,要求戏剧在“当今社会里”取材,表现当时人们每日的生活,描写普通平常人,打破大团圆结局模式,如实反映现实。

力主建设“西洋式的新剧”。

因此,以《新青年》的“易卜生号”为开端,迅速形成了介绍外国戏剧理论、翻译和改编外国戏剧创作的热潮。

针对文明新戏职业化与商业化的问题——“爱美剧”(Amateur)(业余剧),强调非营业性质,追求艺术性的戏剧观点,北京大学、清华大学、燕京大学、交通大学等学校纷纷成立业余剧社,并在特定的场合、特殊的时间演出新剧。

这即是所谓的“中国小剧场运动”。

由于小剧场运动十分重视剧本创作,因此培育了田汉、丁西林等话剧文学作家。

20年代代表性剧作:《终身大事》(胡适),《幽兰女士》(陈大悲)、《泼妇》(欧阳予倩)、《道义之交》(蒲伯英),《赵阎王》(洪深),田汉的《名优之死》、《湖上悲剧》、《苏州夜话》,丁西林的《一只马蜂》、《压迫》等。

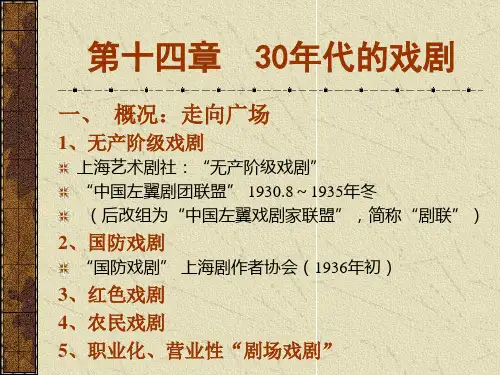

2.30年代戏剧30年代话剧的最大特点是在早期文明戏与“五四”新话剧发展中已经孕育的广场戏剧与剧场戏剧。

出现了以曹禺、夏衍为代表的成熟剧作家。

当时上海活跃着五大剧社:田汉领导的南国社、洪深领导的复旦剧社、应云卫领导的上海戏剧协社、朱襄丞与罗鸣凤领导的辛酉剧社、陈白尘领导的摩登剧社。

1930年8月,以上海艺术剧社为基础,集合了辛酉、南国、摩登等剧团,成立了中国左翼剧团联盟,以后又改组为中国左翼戏剧家联盟,在“演剧大众化”的口号下,努力将戏剧大众化。