南师大现当代文学第九章30年代戏剧创作详解

- 格式:ppt

- 大小:1.47 MB

- 文档页数:35

中国现代文学之戏剧篇网络课程中国现代文学之戏剧篇一、戏剧定义:以语言,舞蹈,动作等形式以达到叙事目的的舞台表现形式。

体裁:话剧,歌剧,歌舞剧;类型:悲剧,喜剧,正剧;知识链接:莎士比亚简介莎士比亚(1564-1616年),英国人,文艺复兴时期伟大的剧作家,诗人。

莎士比亚代表作品四大喜剧代表作品:《威尼斯商人》、《仲夏夜之梦》、《第十二夜》、《皆大欢喜》;四大悲剧代表作品:《哈姆雷特》、《李尔王》、《奥赛罗》、中国现代文学之戏剧篇网络课程《麦克白》;二、中国戏剧的开端——话剧1.“春柳社”李叔同:弘一法师李叔同简介李叔同(1880——1942年),著名音乐、美术教育家、书法家、戏剧活动家,中国话剧的开拓者之一。

李叔同代表作品:代表作品:《送别》;2.成熟期——曹禺三、代表人物及其作品1.曹禺中国现代文学之戏剧篇网络课程曹禺简介曹禺(1910-1996年),原名万家宝,字小石,祖籍湖北;中国现代杰出的戏剧家。

曹禺代表作品代表作品:《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》;作品赏析:《雷雨》中国现代文学之戏剧篇网络课程作者:曹禺创作时间:1933年主要人物:周朴园——周家老爷繁漪——周朴园妻子鲁侍萍——周朴园前妻鲁贵——鲁侍萍丈夫周萍——周家长子周冲——周家次子四凤——鲁家长女鲁大海——鲁家长子故事梗概:煤矿主周朴园和他的续弦繁漪、长子周萍、次子周冲在天津居住。

年轻的繁漪不堪忍受封建家长制的束缚与周萍相爱。

周萍对这不正常关系感到悔恨,为了解脱痛苦而爱上了侍女四凤。

一天四凤母亲来到公馆,原来她就是周朴园的前妻、周萍的亲生母。

雷雨之夜,四凤明白了她心爱的人竟是同父异母的哥哥,一场家庭悲剧发生了……中国现代文学之戏剧篇网络课程《原野》作者:曹禺主要人物:仇虎——潜逃囚犯金子——仇虎前妻,焦大星——仇虎朋友,焦母之子焦母——焦大星母亲故事梗概:入狱多年的青年农民仇虎,在一次押送途中跃下囚车,逃回家乡,一心想报地主焦阎王逼死父亲、奸霸占田地的深仇大恨。

《中国现当代文学史》4——曹禺《原野》的思想和艺术特点第九章曹禺简析《原野》的思想和艺术特点1937年曹禺写的三幕剧《原野》是作者唯一一部以农村生活为题材的作品思想:1、它通过仇虎复仇的悲剧反映了受尽地主焦阎王压迫的农民的挣扎和反抗。

2、仇虎受了旧传统道德观念的影响,认为父债子还是天经地义的事。

这种非理性的复仇观念,使他的复仇行为具有一定的盲目性,他之所以走上个人复仇的道路,是农民小生产的意识决定的。

艺术:1、作品渲染仇虎内心的恐惧与内心的谴责,带有浓厚的神秘色彩。

如他逃进森林时,产生的种种幻觉和内心的恐惧。

2、现代主义手法,如森林的阴森。

分析曹禺剧作的艺术特色总的说来,曹禺剧作结构严谨,戏剧冲突尖锐;人物性格鲜明;语言个性化,且具动作性,抒情性。

结构严谨,戏剧冲突尖锐表现在:1、如《雷雨》时间跨度长达30年,但剧情却浓缩在24小时内;2、地点集中:故事在周公馆展开;3、人物集中:以周朴园为中心,以周、蘩为明线;周、侍暗线,由血缘关系使矛盾冲突尖锐,且使整个剧情波澜起伏。

人物性格鲜明:《雷雨》、《日出》、《北京人》中塑造了蘩漪、周朴园、陈白露、李石清和曾文清、愫方等具有典型意义的人物。

蘩漪、陈白露、愫方更是个性鲜明,具有美学价值。

语言的个性化表现在:1、人物语言不仅符合剧中人物的身份、性格特征等,而且符合剧情规定的场景和人物心态;2、《北京人》里的含蕴隽永、抒情写意的台词,就是动作性和抒情性融合在一起的个性化的语言,剧中人物都用自己的语言来表现自己的性格特征,推动剧情的发展;3、《北京人》第三幕瑞贞和愫方的那大段台词,在平淡中迸发出一种不可遏止的感情冲击力量。

简析曹禺剧作在中国话剧史上的地位曹禺剧作在中国话剧史上具有重要地位:一、《雷雨》和《日出》的发表,是中国话剧创作艺术成熟的标志。

剧作戏剧冲突尖锐复杂,结构严谨;人物性格鲜明独特,富有典型意义;戏剧语言个性化,且具动作性和抒情性。

剧作的这些特点,是话剧创作成熟的标志。

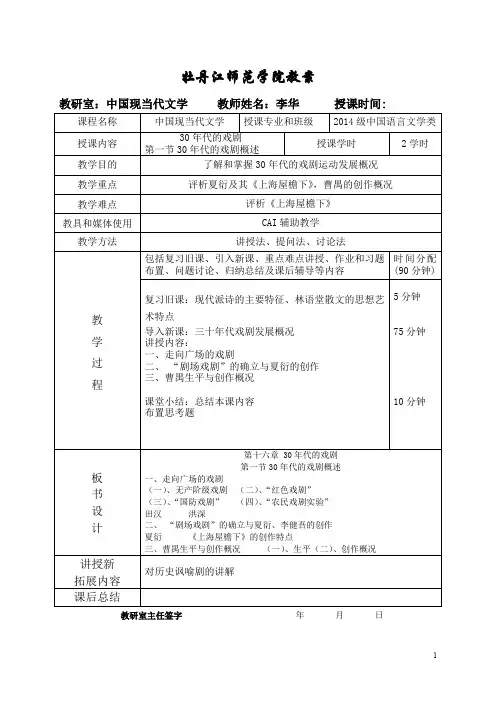

自考中国现代文学史——第九章曹禺学习本章的目的与要求通过本章的学习,了解曹禺的生平和戏剧创作概况,了解曹禺剧作的艺术特色及在中国话剧史上的地位。

重点掌握《雷雨》、《日出》的思想内容和艺术技巧,对周朴园、蘩漪、陈白露等人物形象要准确把握。

《北京人》的主题思想与艺术特色也是本章的重点。

第一节概况曹禺(1910-1996),原名万家宝,出生于天津一个封建官僚家庭。

1922年,曹禺考人南开中学,参加《国民公敌》、《娜拉》、《悭吝人》等戏剧的演出。

1928年,进人南开大学,1929年转学清华,专攻西洋文学,大量接触新文学及西方戏剧家作品。

《雷雨》、《日出》:1933年曹禺完成处女作《雷雨》,1934年7月经过巴金的推荐发表于《文学季刊》。

《雷雨》是五四以后出现的第一部多幕话剧,也是曹禺的成名作,初步显示了作者卓越的艺术才华和剧作感人的艺术魁力。

1936年,曹禺又创作了以30年代初期半封建半殖民地的大都市生活为背景的四幕话剧《日出》。

《雷雨》和《日出》在戏剧主题的挖掘、情节安排、人物塑造、技巧运用和语言表达等方面都具有开拓的意义。

这两部戏的发表标志着中国话剧创作的成熟。

《原野》:创作于1937年的三幕剧,是曹禺创作中唯一部以农村生活为题材的作品,通过仇虎复仇的悲剧反映了受尽地主焦阎王压迫的农民的挣扎和反抗。

剧中的主要人物有仇虎、焦母、金子等,作品带有浓厚的神秘色彩,现代主义手法的运用使作品的神秘色彩加浓。

抗战时期的剧作:《黑字二十八》、《蜕变》、《正在想》、《北京人》、《家》、《桥》,翻译高尔斯化绥的《镀金》和莎士比亚的《柔密欧与幽丽叶》。

《正在想》是根据尼格里的《TheRedVellefCoat》的大意改编的独幕剧。

《蜕变》描写了一所医院在抗战时期的种种腐败现象,塑造了专员梁公仰和医生丁大夫这两个爱国志士形象。

《北京人》描写了旧中国一个典型的封建士大夫家庭如何从盛极一时到逐步走向衰落和崩溃的结局,突出地揭示了这个家庭中祖孙三代的矛盾冲突以及不同的命运。

第三节左翼戏剧创作与夏衍30年代的左翼戏剧创作是整个左翼文学运动的重要内容之一,也是五四以来新文学话剧发展的必然延续。

这个时期以中国左翼戏剧家联盟为中心进行的“无产阶级戏剧”活动,与“九•一八”事变后根据抗日统一战线需要展开的“国防戏剧”运动,以及在中国共产党领导下的“红色戏剧”运动,构成了左翼戏剧创作的全部文化背景。

一大批戏剧运动的组织者、活动家与剧作家有力地推动了中国现代话剧的深入发展。

除了作为现代话剧成熟标志的曹禺的《雷雨》、《日出》之外,本时期戏剧创作有影响的作品还有:田汉的三幕剧《名优之死》(1929年),三幕剧《回春之曲》、一幕二场《洪水》、新歌剧《扬子江的暴风雨》(1935年);洪深1930年完成的《农村三部曲》即《香稻米》(三幕剧)、《青龙潭》(四幕剧)和《五奎桥》(独幕剧);欧阳予倩的五幕剧《潘金莲》(1928年),《屏风后》(1929年),《同住的三家人》(1932年)等;以及涌现出的新剧作家李健吾的三幕剧《这不过是春天》、《梁允达》(1934年)等作品,于伶的《汉奸的子孙》,楼适夷的《活路》,袁殊的《工场夜景》,袁牧之的《爱神的箭》。

历史剧写作这时也得到较大的发展,有陈白尘的《太平天国》,阳翰笙的《李秀成之死》,宋之的的《武则天》等等。

本时期左翼戏剧创作与前一个十年的戏剧创作相比有着明显的特点:第一,左翼戏剧创作内容较以往更加贴近现实生活,表现出剧作家能敏锐地把握时代。

激烈的阶级矛盾和“九·一八”事变后严重的民族矛盾,以及广大民众艰难困苦的生活,都在作品中得到反映。

洪深、田汉、于伶等作家“无产阶级戏剧”、“国防戏剧”所表现的现实战斗内容,与《工场夜景》、《五奎桥》等所反映的工厂、农村生活形成了两大主题。

为了迅急地反映现实,许多作品以集体创作的形式问世,广泛地张扬了左翼戏剧斗争反抗、揭露黑暗的战斗精神,使五四以来戏剧创作达到了相当的思想深度。

第二,专业剧作家群体的形成,职业化、营业化“剧场戏剧”的相继出现,更加广泛地推动了戏剧创作的良性运作。