第十五章30年代戏剧

- 格式:ppt

- 大小:2.53 MB

- 文档页数:1

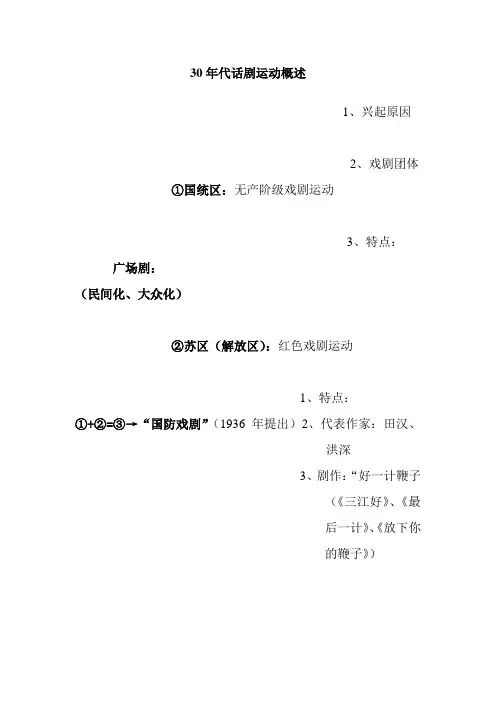

30年代话剧运动概述1、兴起原因2、戏剧团体①国统区:无产阶级戏剧运动3、特点:广场剧:(民间化、大众化)②苏区(解放区):红色戏剧运动1、特点:①+②=③→“国防戏剧”(1936年提出)2、代表作家:田汉、洪深3、剧作:“好一计鞭子(《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》)1、兴起原因:剧场剧:(职业化、商业化)曹禺、夏衍——思想性、艺术性、商业性完美结合。

2、代表作家李健吾、袁牧之——不追求对现实生活的反映,醉心于人性的剖析,着重于戏剧艺术的探索。

曹禺--—中国现代话剧艺术的高峰与成熟标志——教案P116;讲义下P78重点:周朴园、蘩漪形象p229-230 曹禺剧作的艺术成就及其对我国现代戏剧的贡献p240-242一、生平及创作青年时期的曹禺(一)早年的家庭生活对曹禺后来的戏剧创作的重要影响(二)中学时代的戏剧演出实践(三)大学时代融汇中西的戏剧研究(四)戏剧创作曹禺创作的部分剧本A、创作剧:B、翻译剧、改编剧:二、剧作创作分期晚年曹禺第一阶段:抗战爆发之前:(1933年—1937年):以《雷雨》1934、《日出》1935、《原野》1936为代表。

是创作生命的“郁热期”,——创作的都是一些“戏剧化的戏剧”,善于构织紧张剧烈而又充满情感的戏剧冲突。

第二阶段:抗战爆发之后:(1937—1949年)以《北京人》1940、《家》1942为代表。

创作生命的“沉静期”——生活化(散文化)的戏剧。

第三阶段:建国后(1949年后):以《明朗的天》(1954)、《胆剑篇》(1961)、《王昭君》(1979)为代表。

由“命运剧”创作转向“社会剧”创作。

在当时图解政治、公式化、概念化的作品中仍然闪烁着作家杰出的艺术才华。

第二节命运悲剧--《雷雨》一、创作背景剧本《雷雨》及剧照二、故事情节《雷雨》剧照三、创作主旨--家庭悲剧——社会悲剧——命运悲剧(人类永恒的生存困境)1、首先是“郁热”。

2、其次是对"挣扎"和"残酷"的发现。

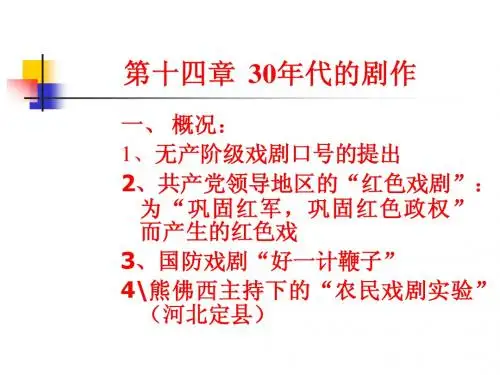

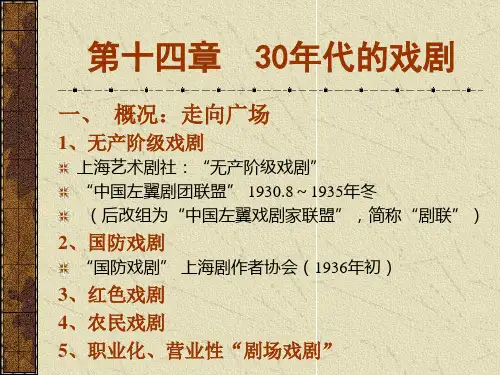

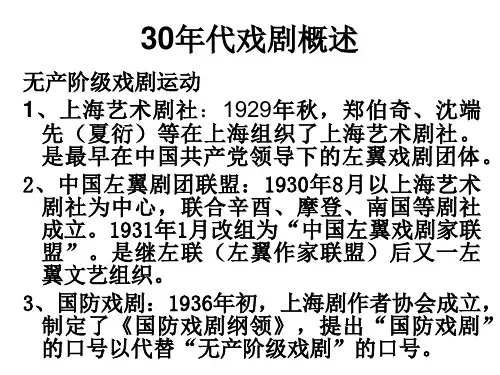

第一节 30年代戏剧文学创作概述无产阶级戏剧的左翼戏剧运动;普罗戏剧”与“国防戏剧”。

上海大革命失败后活跃在上海的五大戏剧团体;田汉领导的南国社,洪深领导的复旦剧社,应云卫领导的上海戏剧协社,朱襄丞领导的辛西剧社,陈白尘领导的摩登剧社。

1929年,夏衍、郑伯奇、冯乃超、钱杏邨等发起成立上海艺术剧社,提出“无产阶级戏剧”口号。

1930年8月,以艺术剧社为基础,联合辛酉、摩登、南国等戏剧团体,成立“中国左翼剧团联盟”(后改称“中国左翼戏剧家联盟”)从事左翼戏剧运动,努力使戏剧向大众传播。

“演剧大众化”口号。

加强戏剧和革命、工人运动的联系,大多已工人和农民为主人公,反映革命斗争反映现实生活中的重大事件。

1936年又发展为“国防戏剧”运动。

“反帝抗日反汉奸,争取中华民族的解放”的主题。

极大的发挥戏剧的宣传功能,在艺术形式上提倡通俗化大众化和方言戏剧。

抗战初期以小型独幕剧和街头剧为特色。

当时最有影响的街头剧是“好一计鞭子”(即《三江好》《最后一计》《放下你的鞭子》)。

后来是大量多幕剧的产生。

“历史剧”。

在国统区的高压政策下,直接暴露有困难,借古喻今的历史剧应运而生。

夏衍《赛金花》“国防戏剧力作”30年代戏剧创作的基本特点:工人运动和农村生活得到较多反映;抗日救亡剧作和“国防戏剧”大量涌现;贯穿人道主义精神和人性分析的剧作,艺术上成就较高;戏剧艺术趋于成熟。

第二节洪深、李健吾、田汉、的剧作一、洪深的“农村三部曲”及《五奎桥》等现实主义剧作20年代剧作《赵阎王》用“心理暴露”方法,表现军阀混战的黑暗社会环境造成人的种种罪恶,具有较强的社会批判意义。

前半部对话与人物性格均写得较为成功;后半部运用表现主义方法展示人物复杂的精神世界,模仿奥尼尔的《琼斯皇》,不被当时观众理解。

30年代的《农村三部曲》(独幕剧《五奎桥》、三幕剧《香稻米》、四幕剧《青龙潭》),反映农村破产和农民的苦难,以及他们自发的反抗斗争。

其中,《五奎桥》围绕拆桥和保桥的戏剧矛盾.反映农民与地主豪绅之间的阶级斗争。