15、30年代的剧作

- 格式:ppt

- 大小:246.50 KB

- 文档页数:56

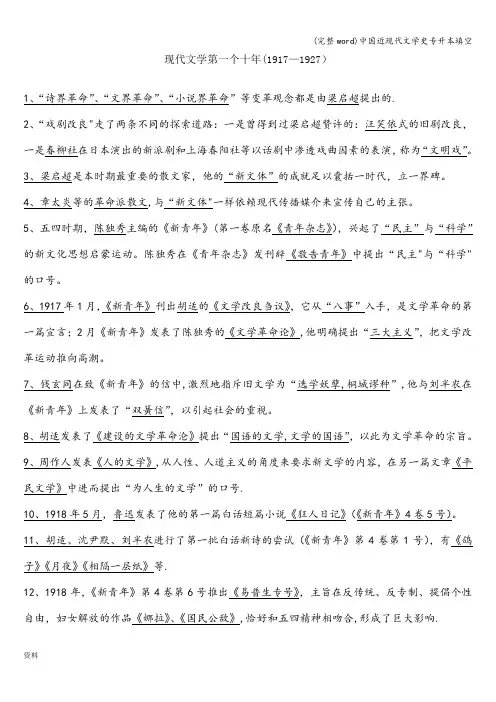

现代文学第一个十年(1917—1927)1、“诗界革命”、“文界革命”、“小说界革命”等变革观念都是由梁启超提出的.2、“戏剧改良"走了两条不同的探索道路:一是曾得到过梁启超赞许的:汪笑依式的旧剧改良,一是春柳社在日本演出的新派剧和上海春阳社等以话剧中渗透戏曲因素的表演,称为“文明戏”。

3、梁启超是本时期最重要的散文家,他的“新文体”的成就足以囊括一时代,立一界碑。

4、章太炎等的革命派散文,与“新文体"一样依赖现代传播媒介来宣传自己的主张。

5、五四时期,陈独秀主编的《新青年》(第一卷原名《青年杂志》),兴起了“民主”与“科学”的新文化思想启蒙运动。

陈独秀在《青年杂志》发刊辞《敬告青年》中提出“民主"与“科学"的口号。

6、1917年1月,《新青年》刊出胡适的《文学改良刍议》,它从“八事”入手,是文学革命的第一篇宣言;2月《新青年》发表了陈独秀的《文学革命论》,他明确提出“三大主义”,把文学改革运动推向高潮。

7、钱玄同在致《新青年》的信中,激烈地指斥旧文学为“选学妖孽,桐城谬种”,他与刘半农在《新青年》上发表了“双簧信”,以引起社会的重视。

8、胡适发表了《建设的文学革命沦》提出“国语的文学,文学的国语”,以此为文学革命的宗旨。

9、周作人发表《人的文学》,从人性、人道主义的角度来要求新文学的内容,在另一篇文章《平民文学》中进而提出“为人生的文学”的口号.10、1918年5月,鲁迅发表了他的第一篇白话短篇小说《狂人日记》(《新青年》4卷5号)。

11、胡适、沈尹默、刘半农进行了第一批白话新诗的尝试(《新青年》第4卷第1号),有《鸽子》《月夜》《相隔一层纸》等.12、1918年,《新青年》第4卷第6号推出《易普生专号》,主旨在反传统、反专制、提倡个性自由,妇女解放的作品《娜拉》、《国民公敌》,恰好和五四精神相吻合,形成了巨大影响.13、五四文艺团体中,影响最大,最有代表性的是文学研究会和创造社。

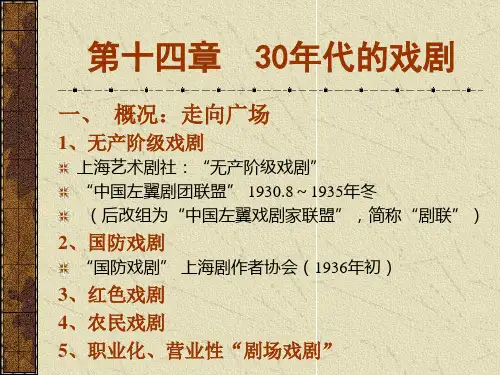

第十四章30年代的剧作一、概况:上海五大剧社南国社(田汉);复旦剧社(洪深);上海戏剧协社(应云卫);辛酉剧社(朱襄丞);摩登剧社(陈白尘)“中国左翼剧团联盟”与左翼戏剧运动1、反映人民困苦生活的剧作:田汉的《洪水》;2、表现反帝斗争的剧作:3、初期左翼剧作的局限:4、三十年代剧作的基本特征:(1)工人运动和农村生活得到较多反映。

(2)抗日救亡剧作和“国防戏剧”大量涌现。

(3)贯穿人道主义精神和人性分析的剧作,艺术上成就较高。

(4)戏剧艺术趋于成熟。

(曹禺、田汉、夏衍为代表)二、李健吾等作家的剧作:1.李健吾(1904—1982),笔名刘西渭,山西运城人。

1919年开始戏剧活动代表作《这不过是春天》特点:时代性不强,有较高的艺术价值,有自己的风格重人性分析,重人物内心矛盾冲突的揭示,重艺术技巧和形式的探索;对话俏皮利落,结构严密紧凑,趣味性较强。

贡献:创造了“善恶共存者”的形象系列。

2、袁牧之的戏剧独幕剧《一个女人和一个狗》。

3、白薇的剧作:白薇(1894-1987),原名黄彰、黄鹂,别号黄素如,湖南资兴人。

《打出幽灵塔》人物众多,关系错综复杂,在压迫者与被压迫者的矛盾中,又穿插了两个三角恋爱,情节多奇遇巧合。

三、曹禺的剧作(一)生平和创作概况:1、曹禺(1910年—1996),原名万家宝,字小石,生于天津的一个封建官僚家庭,祖籍湖北潜江。

万德尊养母薛咏南(家宝)南开中学南开大学政治系——转入清华大学西洋文学系1933处女作《雷雨》。

1935年,中国留学生在日本东京首次演出,获得了巨大成功。

郭沫若赞扬“作者在中国作家中应该是杰出的一个。

”1935年,在天津写出《日出》。

1936年,创作三幕剧《原野》。

1940年,又在江安写成了《北京人》。

1942年夏,将巴金的《家》改编成剧本。

《明朗的天》(1954年)、《胆剑篇》(1961年)、《王昭君》(1978年)。

1996年,河北花山文艺出版社《曹禺全集》,共7卷,300万字。

雷雨简介雷雨是中国现代戏剧作家曹禺的一部经典作品,该剧于1934年首次演出,被广大观众和评论家誉为中国话剧史上的经典之作。

雷雨以其深刻的社会洞察力和独特的创作手法,展现了上世纪30年代中国社会政治、经济和文化诸多问题,并引发了强烈的社会反响。

本文将针对雷雨的创作背景、剧情概要和主要人物进行介绍。

创作背景雷雨是曹禺创作生涯中的代表作之一,也是他表演生涯的转折点。

曹禺在创作这部戏剧之前曾从事过演艺界的工作,他的目击和亲身经历使得他能够深入了解旧社会的种种问题。

雷雨创作于上世纪30年代,正值中国处于战乱年代,社会动荡不安,政治腐败盛行。

这一时期对于中国社会发展产生了巨大影响,而雷雨正是在这个背景下诞生的。

剧情概要雷雨的故事发生在一个位于中国南部的小城市。

主要情节围绕着王思泉一家展开,王思泉是一个中等地主家庭的大儿子,他拥有一份相对舒适的生活。

然而,他与自己的父母和弟弟之间的关系却非常紧张。

在这个家庭里,丈夫和妻子之间的矛盾和不满迅速加剧。

王思泉的妻子周红蕉极度不满自己的生活状况,然而,她也深爱着丈夫。

同时,王思泉的母亲王夫人也是一个非常复杂的角色,她对儿子的期望和对女儿的嫉妒心使得家庭关系变得复杂。

随着剧情的发展,周红蕉和王思泉的婚姻矛盾越发加深,周红蕉逐渐产生了对王思泉的厌恶和背叛的想法。

她和自己的情人连友信勾结,计划谋杀王思泉。

而与此同时,家族中的一些旁系亲戚也有所插手,他们利用这个机会试图夺取家产。

最后,王思泉在一次家庭聚会中被杀,整个家庭陷入了混乱之中。

众人对王夫人、周红蕉和连友信等各怀鬼胎之人进行了抨击和谴责。

这样一个悲剧结局,揭示了整个社会的黑暗和道德沦丧。

主要人物王思泉王思泉是该剧的男主角,也是王家的儿子。

他本质上是一个善良和忠诚的人,但是他在家庭压力下逐渐变得软弱和没有原则。

他与周红蕉的关系经历了许多曲折和紧张,在剧中他被害死,成为这场家庭悲剧的牺牲品。

周红蕉周红蕉是王思泉的妻子,她是一个中等地主家庭出身并嫁入王家。

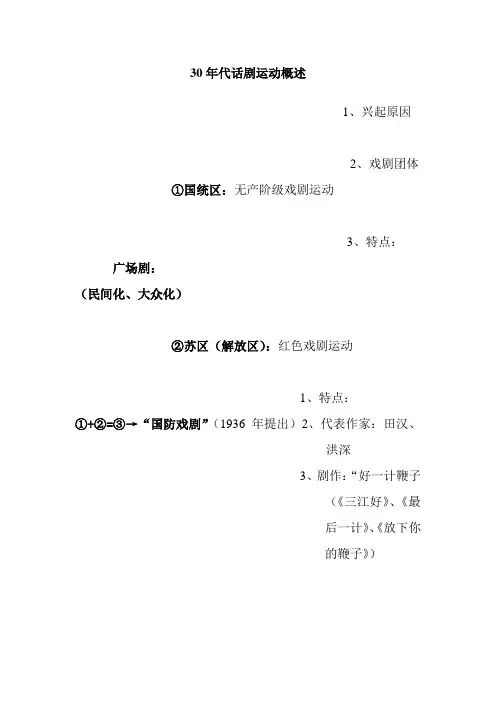

30年代话剧运动概述1、兴起原因2、戏剧团体①国统区:无产阶级戏剧运动3、特点:广场剧:(民间化、大众化)②苏区(解放区):红色戏剧运动1、特点:①+②=③→“国防戏剧”(1936年提出)2、代表作家:田汉、洪深3、剧作:“好一计鞭子(《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》)1、兴起原因:剧场剧:(职业化、商业化)曹禺、夏衍——思想性、艺术性、商业性完美结合。

2、代表作家李健吾、袁牧之——不追求对现实生活的反映,醉心于人性的剖析,着重于戏剧艺术的探索。

曹禺--—中国现代话剧艺术的高峰与成熟标志——教案P116;讲义下P78重点:周朴园、蘩漪形象p229-230 曹禺剧作的艺术成就及其对我国现代戏剧的贡献p240-242一、生平及创作青年时期的曹禺(一)早年的家庭生活对曹禺后来的戏剧创作的重要影响(二)中学时代的戏剧演出实践(三)大学时代融汇中西的戏剧研究(四)戏剧创作曹禺创作的部分剧本A、创作剧:B、翻译剧、改编剧:二、剧作创作分期晚年曹禺第一阶段:抗战爆发之前:(1933年—1937年):以《雷雨》1934、《日出》1935、《原野》1936为代表。

是创作生命的“郁热期”,——创作的都是一些“戏剧化的戏剧”,善于构织紧张剧烈而又充满情感的戏剧冲突。

第二阶段:抗战爆发之后:(1937—1949年)以《北京人》1940、《家》1942为代表。

创作生命的“沉静期”——生活化(散文化)的戏剧。

第三阶段:建国后(1949年后):以《明朗的天》(1954)、《胆剑篇》(1961)、《王昭君》(1979)为代表。

由“命运剧”创作转向“社会剧”创作。

在当时图解政治、公式化、概念化的作品中仍然闪烁着作家杰出的艺术才华。

第二节命运悲剧--《雷雨》一、创作背景剧本《雷雨》及剧照二、故事情节《雷雨》剧照三、创作主旨--家庭悲剧——社会悲剧——命运悲剧(人类永恒的生存困境)1、首先是“郁热”。

2、其次是对"挣扎"和"残酷"的发现。

20世纪20~30年代,杂文创作的集大成者周作人《雨天的书》叶圣陶《倪焕之》,冰心《超人》、《繁星。

春水》,许地山《命命鸟》《春桃》,庐隐《海滨故人》,王统照《沉思》;创造社:郁达夫《沉沦》,郭沫若《女神》《屈原》,张资平,成仿吾……新月社:胡适,徐志摩《志摩的诗》《翡冷翠一夜》,闻一多《红烛》《死水》茅盾的《子夜》、《林家铺子》、《春蚕》,蒋光慈的《咆哮了的土地》鲁迅的《故事新编》以及他和瞿秋白的杂文,丁玲、张天翼、叶紫等人的小说,田汉、洪深、夏衍等人的剧作。

最著名的要属鲁迅了他的散文小说等都是20年代的代表还有就是许地山《落花生》冰心-《寄小读者》,《往事》和冰心相提并论的有如卢隐《海滨故人〉30年代比较重要的有新感觉派如施蛰存刘呐鸥穆时英还有老舍巴金。

1、《头发的故事》《头发的故事》是现代文学家鲁迅于1920年创作的短篇小说。

小说以“双十节”为线索,以N先生独白的方式,围绕着男人留辫子、剪辫子,女子剪发等“头发”问题组织故事。

通过头发问题所引起的反复曲折的风波,表达了作者鲁迅对中国普通民众的深深同情和对只重形式、不重实质的统治者或革命者的愤激。

小说通过人物独白叙事抒情,生动有感染力。

2、《风波》《风波》是现代文学家鲁迅于1920年创作的短篇小说,收录于小说集《呐喊》中。

小说通过对在江南某水乡发生的一场由辫子引起的风波的描写,反映了辛亥革命的不彻底性,揭示了当时封建帝制还在统治着农村、农民愚昧落后、缺乏民主和自由思想的状况;并由此说明今后的社会革命若不彻底改变民众的观念就难以成功。

《风波》这篇小说围绕“辫子”的有无展开情节,事件的起伏跌宕。

人物的感情变化,在结构上完整地遵循着开端、发展、高潮、结局、余波的程序演进,而且既突出主要人物,又“注彼而写此”,场面不大,个个人物鲜灵生动。

小说最后写“新近裹脚”的六斤一瘸一拐的样子,更深化了小说的主题思想,并且留下深长的余味,其精警深刻,发人深思。

3、《故乡》《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说。

30年代的剧作一、概况: 1、反映人民困苦生活的剧作田汉的《洪水》 2、表现反帝斗争的剧作 3、初期左翼剧作的局限 3、三十年代剧作的基本特征(1)工人运动和农村生活得到较多反映。

(2)抗日救亡剧作和“国防戏剧”大量涌现。

(3)贯穿人道主义精神和人性分析的剧作,艺术上成就较高。

(4)戏剧艺术趋于成熟二、李健吾等作家的剧作 1.李健吾笔名刘西渭,1919年开始戏剧活动代表作《这不过是春天》创造了“善恶共存者”的形象系列。

2、袁牧之独幕剧《一个女人和一个狗》3、白薇白薇,原名黄彰、黄鹂,别号黄素如,湖南资兴人。

《打出幽灵塔》人物众多,关系错综复杂,在压迫者与被压迫者的矛盾中,又穿插了两个三角恋爱,情节多奇遇巧合。

三、曹禺的剧作(一)创作概况:原名万家宝,字小石,1910年9月24日(农历8月21日)生于天津的一个封建官僚家庭,祖籍湖北潜江(二)关于《雷雨》 1934年7月,曹禺的第一部话剧作品《雷雨》在《文学季刊》1卷3期的发表,它是中国现代话剧史上的里程碑。

(三)《雷雨》的研究 1、87年之前主要是在社会历史批评的理论视野中进行的,这种思维方式和批评意向侧重于《雷雨》人物形象的分析、作品思想的解说、艺术特点的概括。

(1)《雷雨》思想意蕴的阐释以二十年代初的社会为背景,通过周、鲁两家错综复杂的血缘和性爱纠葛的情节,描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭中的悲剧,不仅反映了深刻的社会矛盾,展示了畸形的具有强烈封建性的资产阶级家庭的罪恶。

(2)人物形象的分析 A 周朴园的形象周朴园具有封建阶级和资产阶级的两重性,冷酷、专横、自私、虚伪。

B、繁漪的形象丰满、富有个性外在特征忧郁、阴鸷、乖戾、孤傲、为了捍卫自己的个性自由、尊严与作为女性的生命权力,她义无反顾地挣扎、搏击,不顾一切的反抗、报复。

C、侍萍生活在底层善良的性格自我牺牲的母性不可摆脱的悲剧命运四凤单纯、朴实,善良,易于受骗周萍:自私,懦弱,其精神状态空虚颓废。

绍剧名家陈鹤皋三十年代唱段陈鹤皋,1906 年出生于上海,是20世纪30 年代中国有名的“谐仔”歌唱家。

他擅长演唱“谐剧”,作品众多,数量多达几百首,有“清醇到趣味无穷”之称。

他在谐剧演唱上树立了一块不可磨灭的里程碑,成就不凡。

一、演唱作品1、《家把子》这是陈鹤皋最著名的演唱作品,曾被翻拍成影片,话语多样,用精彩的人物表演手法,发展出丰富的内涵,把几十年来留下来的传统谐剧发展至深刻逼真的水平。

2、《猢狲梦》此曲改编自清代剧版谐剧,选段时取材清朝《乾隆木樨园集》,历时十年,陈鹤皋将这部作品的其中某个梦想穿插其间,写出了一首有趣而脍炙人口的歌曲,极具创意性。

3、《蝶恋花》词曲曲风朴素优美,深沉而富有张力,陈鹤皋运用自己富有特色的歌唱技巧,把这首歌加以夸张甚至是易混,使其吸引力增加,令跳进出无穷,永不枯竭。

4、《陆游引》这首作品除了仙气四溢,宛转若梦之外,蕴藉着陆游精神思想,注入了勤学诚心、德行自强的内容,把金秋禽声的春光,娓娓道来。

二、陈鹤皋开创的谐剧演唱技法陈鹤皋先生善于运用唱腔来表现不同意境,避免了谐剧窗口口音拖沓而失去节奏,他把这种口音称之为清醇,是他的一大特点。

作曲时他不单思考剧情,更注重歌曲的流动感,实现歌曲的互动效果。

另外,他的歌曲一般采用四声唱法,特别是和声的掌握也非常好,这种陈式和声可以说是传统谐剧演唱的开创者之一。

三、学术贡献陈鹤皋的谐剧演唱确实独具音乐特色,且受到传统文化的深厚影响,他有着不可抵挡的声音魅力和演唱风格,成为传统谐剧演唱技术发展的一柱。

他唱出来的谐剧不仅充满苦乐趣,而且深刻反映着生活的真实;另一方面,他唱出来的音乐,体现出深层次的文化境界,有力宣扬了社会正能量。

他的精神为今后的谐剧演唱技术发展,在精神内涵和技术上都起到了重要的推动作用。

第8讲中国现代文学——三十年代戏剧代表:曹禺与《雷雨》、《日出》一、30年代戏剧(一)、30年代戏剧与20年代戏剧1.20年代戏剧春柳社,1910年任天知、汪仲贤、欧阳予倩、陈大悲组建的“进化团”1914年,出现了以上海为中心的“职业化”剧团新民社等所谓“甲寅中兴”。

它以职业化、商业性为特色。

春柳社以演出社会剧为主(强调艺术性)(《茶花女》),天知派带有强烈的政治性(强调政治教化意义《血蓑衣》、《东亚风云》),新民社以家庭商业剧演出为主(追求商业性《恶家庭》)。

一是“把戏剧做传播思想,组织社会,改善人生的工具”二是提倡现实主义,要求戏剧在“当今社会里”取材,表现当时人们每日的生活,描写普通平常人,打破大团圆结局模式,如实反映现实。

力主建设“西洋式的新剧”。

因此,以《新青年》的“易卜生号”为开端,迅速形成了介绍外国戏剧理论、翻译和改编外国戏剧创作的热潮。

针对文明新戏职业化与商业化的问题——“爱美剧”(Amateur)(业余剧),强调非营业性质,追求艺术性的戏剧观点,北京大学、清华大学、燕京大学、交通大学等学校纷纷成立业余剧社,并在特定的场合、特殊的时间演出新剧。

这即是所谓的“中国小剧场运动”。

由于小剧场运动十分重视剧本创作,因此培育了田汉、丁西林等话剧文学作家。

20年代代表性剧作:《终身大事》(胡适),《幽兰女士》(陈大悲)、《泼妇》(欧阳予倩)、《道义之交》(蒲伯英),《赵阎王》(洪深),田汉的《名优之死》、《湖上悲剧》、《苏州夜话》,丁西林的《一只马蜂》、《压迫》等。

2.30年代戏剧30年代话剧的最大特点是在早期文明戏与“五四”新话剧发展中已经孕育的广场戏剧与剧场戏剧。

出现了以曹禺、夏衍为代表的成熟剧作家。

当时上海活跃着五大剧社:田汉领导的南国社、洪深领导的复旦剧社、应云卫领导的上海戏剧协社、朱襄丞与罗鸣凤领导的辛酉剧社、陈白尘领导的摩登剧社。

1930年8月,以上海艺术剧社为基础,集合了辛酉、南国、摩登等剧团,成立了中国左翼剧团联盟,以后又改组为中国左翼戏剧家联盟,在“演剧大众化”的口号下,努力将戏剧大众化。