第八章30年代戏剧

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:34

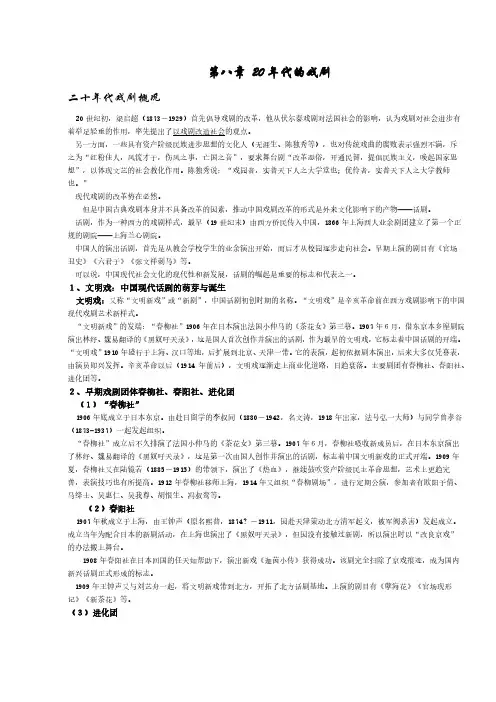

第八章20年代的戏剧二十年代戏剧概况20世纪初,梁启超(1873-1929)首先倡导戏剧的改革,他从伏尔泰戏剧对法国社会的影响,认为戏剧对社会进步有着举足轻重的作用,率先提出了以戏剧改造社会的观点。

另一方面,一些具有资产阶级民族进步思想的文化人(无涯生、陈独秀等),也对传统戏曲的腐败表示强烈不满,斥之为“红粉佳人,风流才子,伤风之事,亡国之音”,要求舞台剧“改革恶俗,开通民智,提倡民族主义,唤起国家思想”,以体现文艺的社会教化作用。

陈独秀说:“戏园者,实普天下人之大学堂也;优伶者,实普天下人之大学教师也。

”现代戏剧的改革势在必然。

但是中国古典戏剧本身并不具备改革的因素,推动中国戏剧改革的形式是外来文化影响下的产物——话剧。

话剧,作为一种西方的戏剧样式,最早(19世纪末)由西方侨民传入中国,1866年上海西人业余剧团建立了第一个正规的剧院——上海兰心剧院。

中国人的演出话剧,首先是从教会学校学生的业余演出开始,而后才从校园逐步走向社会。

早期上演的剧目有《官场丑史》《六君子》《张文祥刺马》等。

可以说,中国现代社会文化的现代性和新发展,话剧的崛起是重要的标志和代表之一。

1、文明戏:中国现代话剧的萌芽与诞生文明戏:又称“文明新戏”或“新剧”,中国话剧初创时期的名称。

“文明戏”是辛亥革命前在西方戏剧影响下的中国现代戏剧艺术新样式。

“文明新戏”的发端:“春柳社”1906年在日本演出法国小仲马的《茶花女》第三幕。

1907年6月,借东京本乡座剧院演出林纾、魏易翻译的《黑奴吁天录》,这是国人首次创作并演出的话剧,作为最早的文明戏,它标志着中国话剧的开端。

“文明戏”1910年盛行于上海、汉口等地,后扩展到北京、天津一带。

它的表演,起初依据剧本演出,后来大多仅凭幕表,由演员即兴发挥。

辛亥革命以后(1914年前后),文明戏逐渐走上商业化道路,日趋衰落。

主要剧团有春柳社、春阳社、进化团等。

2、早期戏剧团体春柳社、春阳社、进化团(1)“春柳社”1906年底成立于日本东京。

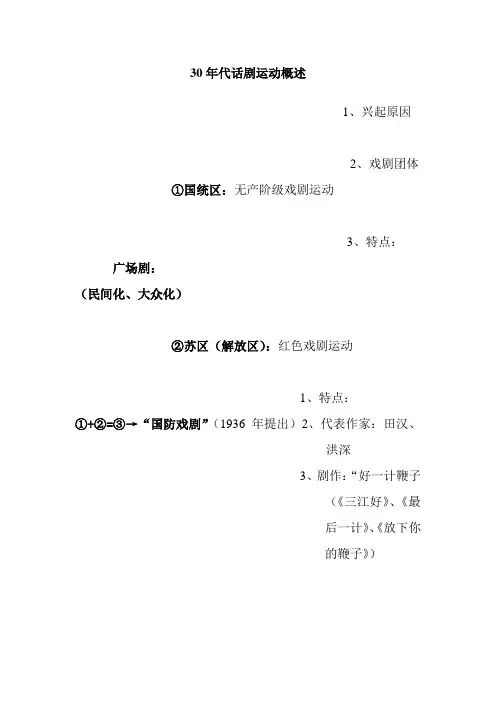

30年代话剧运动概述1、兴起原因2、戏剧团体①国统区:无产阶级戏剧运动3、特点:广场剧:(民间化、大众化)②苏区(解放区):红色戏剧运动1、特点:①+②=③→“国防戏剧”(1936年提出)2、代表作家:田汉、洪深3、剧作:“好一计鞭子(《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》)1、兴起原因:剧场剧:(职业化、商业化)曹禺、夏衍——思想性、艺术性、商业性完美结合。

2、代表作家李健吾、袁牧之——不追求对现实生活的反映,醉心于人性的剖析,着重于戏剧艺术的探索。

曹禺--—中国现代话剧艺术的高峰与成熟标志——教案P116;讲义下P78重点:周朴园、蘩漪形象p229-230 曹禺剧作的艺术成就及其对我国现代戏剧的贡献p240-242一、生平及创作青年时期的曹禺(一)早年的家庭生活对曹禺后来的戏剧创作的重要影响(二)中学时代的戏剧演出实践(三)大学时代融汇中西的戏剧研究(四)戏剧创作曹禺创作的部分剧本A、创作剧:B、翻译剧、改编剧:二、剧作创作分期晚年曹禺第一阶段:抗战爆发之前:(1933年—1937年):以《雷雨》1934、《日出》1935、《原野》1936为代表。

是创作生命的“郁热期”,——创作的都是一些“戏剧化的戏剧”,善于构织紧张剧烈而又充满情感的戏剧冲突。

第二阶段:抗战爆发之后:(1937—1949年)以《北京人》1940、《家》1942为代表。

创作生命的“沉静期”——生活化(散文化)的戏剧。

第三阶段:建国后(1949年后):以《明朗的天》(1954)、《胆剑篇》(1961)、《王昭君》(1979)为代表。

由“命运剧”创作转向“社会剧”创作。

在当时图解政治、公式化、概念化的作品中仍然闪烁着作家杰出的艺术才华。

第二节命运悲剧--《雷雨》一、创作背景剧本《雷雨》及剧照二、故事情节《雷雨》剧照三、创作主旨--家庭悲剧——社会悲剧——命运悲剧(人类永恒的生存困境)1、首先是“郁热”。

2、其次是对"挣扎"和"残酷"的发现。

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

中国现代文学史第八章 30年代小说(一)1、30年代小说的成熟与繁荣的重要标志:(1)小说题材空间的拓展;(2)长篇小说的成熟;(3)小说流派的涌现。

(普罗小说、左联青年作家群、社会剖析小说等)2、普罗小说:(1)成员:(主要为太阳社成员)蒋光慈、洪灵菲、楼建南、戴平万,以及后期创造社成员郭沫若、郑伯奇、华汉(阳翰笙)等。

(2)创作题材:一类是描写现实革命斗争的题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的痛苦不幸和走向革命的必然历程;另一类是反应大革命前后青年知识分子的思想、人生道路,形成“革命+恋爱”的主题模式。

(3)代表作:华汉长编小说《地泉》(包括《深入》《转换》《复兴》三部曲);蒋光慈第一步中篇小说《少年漂泊者》,最后一部长篇《咆哮的土地》(后易名《田野的风》),是普罗小说中的重要作品。

3、左联青年作家群:普罗文学后崭露头角的一批追求进步的青年作家,代表作家及作品:丁玲:处女作《梦珂》,成名作《莎菲女士的日记》,长篇小说《韦护》《母亲》;张天翼:《小彼得》《从空虚到充实》《畸人集》等短篇小说,《清明时节》《鬼土日记》等中长篇小说,《包式父子》(对小公务员、小市民向上爬的心理剖析最有深度);艾芜《南行》《山峡中》;柔石《二月》《为奴隶的母亲》;叶紫《丰收》;沙汀等4、社会剖析小说:30年代迅速崛起,成为当时重要的小说流派。

(1)特点:以马克思主义社会科学理论为指导;截取横截面方法来解剖社会;强调对社会的细密观察。

(2)代表作家及作品:茅盾(开创者)《子夜》《春蚕》《林家铺子》;吴组缃《西柳集》《饭余集》;沙汀等5、新感觉派:(以南方上海为阵地),是30年代海派文学中重要的一支,是活跃于20年代末至30年代前半期的一个现代主义小说流派。

(1)主要阵地:《无轨列车》《新文艺》《现代》等刊物。

(2)代表作家及作品:施蛰存:最初的《江干集》《娟子姑娘》《追》,自认为“正式的第一个短篇集”是《上元灯》,自觉运用佛洛依德精神分析学创作的小说《将军底头》《梅雨之夕》《善女人行品》。