第十部分:脾,门静脉

- 格式:ppt

- 大小:2.86 MB

- 文档页数:3

脾的解剖学知识全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:脾是人体内重要的器官之一,位于腹腔左上部,与胃和胰腺相邻。

脾是人体免疫系统的一个组成部分,起着制造、存储和清除血细胞的重要作用。

本文将介绍脾的解剖学知识,包括脾的位置、结构、功能和相关疾病等方面的内容。

一、脾的位置脾位于腹腔左上部,主要靠近胃和左肾,并且与胰腺紧密相连。

脾的位置相对固定,一般不会出现位置移动的情况。

除非脾脏发生异常增大或者有其他疾病导致脾脏向下垂,才可能出现位置的改变。

二、脾的结构脾是由脾组织和包膜组成的,脾组织包括红髓和白髓。

红髓是由大量的血窦和淋巴细胞组成的,主要参与血液的清除和储藏功能;白髓则主要由淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞等组成,参与免疫功能。

脾外表面覆盖有一层厚厚的包膜,包膜下是脾实质,实质内分布有红、白髓。

三、脾的功能1. 血液储藏和清除功能:脾能够在血液循环系统中存储多余的血细胞,当有需要时释放出来。

脾脏还能够清除体内老化的、畸形的红血细胞和细菌等有害物质,保证血液的清洁。

2. 免疫功能:脾作为免疫系统的一个组成部分,具有重要的免疫功能。

脾脏内的白髓中富含淋巴细胞和浆细胞等免疫细胞,能够参与体内的免疫反应,对外来病原体进行识别和攻击。

3. 血液生成功能:脾在胚胎期间具有造血功能,可以产生血细胞。

但成年后,血液生成功能逐渐减弱,主要以清除和储存血细胞为主。

四、脾的相关疾病脾脏作为人体的重要器官,一旦发生疾病将会对人体健康造成重大影响。

常见的脾脏疾病包括:1. 脾功能亢进:脾功能亢进是脾脏一种常见的疾病,主要表现为脾脏过度活跃,造成过多的血细胞被清除,导致贫血、血小板减少等症状。

2. 脾功能低下:脾功能低下是由于脾脏功能异常或退化引起的,这会影响免疫功能和血液生成功能,使机体易感染疾病。

3. 脾脏损伤:脾脏损伤常常是由外伤引起,或者是一些特定的疾病导致脾脏损伤和出血。

严重的脾脏损伤可能需要手术治疗。

四、结语脾是人体内重要的器官之一,具有多种重要的功能。

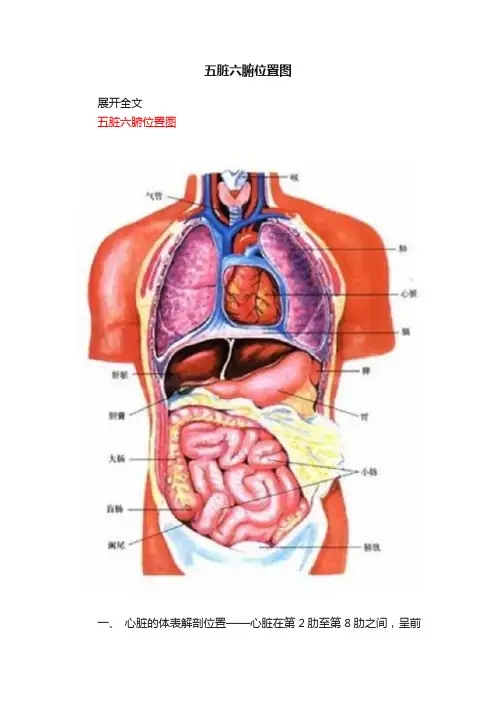

五脏六腑位置图展开全文五脏六腑位置图一、心脏的体表解剖位置——心脏在第2肋至第8肋之间,呈前后略扁的锥形,左起左腋中线,右至右锁骨中线。

(心脏是循环系统的动力器官,通过心脏的收缩、舒张,推动全身的血液循环来带动周身的新陈代谢。

)二、肝的体表解剖位置——肝是人体最大的实质器官,呈楔形,左右径为25cm,前后径约15 cm,大部分在右上腹,小部分超越正中线达左上腹,上界在右锁骨中线平第5肋上缘,下界齐右肋缘。

(肝脏是人体最大的消化腺,是体内物质代谢和解毒的重要器官,并能分泌胆汁。

)三、脾脏的体表解剖位置——成人正常的脾脏约掌心在,外形似蚕豆,们位于左季肋深处,被第9、10、11肋所遮盖,脾脏周围的腹膜被皱壁与附近脏器相连形成各条韧带,对脾脏起支持和固定作用。

(脾脏是人体最大的淋巴器官,有造血、滤血、免疫的功能。

)四、肺脏的体表解剖位置——肺脏位于胸腔内,纵隔的两侧,分为左肺和右肺。

左肺因心脏扁左,较右肺窄而长;右肺因膈下有肝,较左肺宽而短。

五、肾脏的体表解剖位置——肾位于脊柱两旁,腹腔的后上方。

左肾端约平第11胸椎下缘,下端平第2腰椎下缘。

右肾因上方有肝脏,位置较左肾低半个椎体。

六、胃的体表解剖位置——胃约3/4位于左季肋区,1/4位于腹上区。

其贲门在第11胸椎的左侧,幽门约在第1腰椎的右侧。

胃前壁的右侧被肝左叶遮盖;左侧被膈和左肋弓所掩盖;只有中间三角形区域直接与腹前壁相贴。

七、小肠的解剖位置——小肠为消化管中最长的一段,全长约为5-7m,是消化食物和吸收营养的最重要部位。

(小肠由上至下可分为十二指肠、空肠和回肠3部分。

)八、大肠的解剖位置——大肠的长度约1。

5 m。

(根据大肠的位置和特点,可分为盲肠、阑尾、结肠和直肠。

)九、胆囊的解剖位置——胆囊位于肝下面,胆囊的功能是储存和浓缩胆汁。

十、膀胱的解剖位置——成人膀胱位于小骨盆腔的前部。

空虚时,膀胱尖一般不超过耻骨联合上缘;充盈时,膀胱尖可高出耻骨联合上缘。

门静脉简介目录•1拼音•2概述•3属支包括o 3.1脾静脉o 3.2肠系膜上静脉o 3.3胃右静脉(幽门静脉)o 3.4胃左静脉o 3.5胆囊静脉o 3.6附脐静脉•4属支的注入1拼音mén jìng mài2概述门静脉为一粗大静脉干,接受腹腔内除肛管下分以外全部消化管,以及脾、胰、胆囊等器官的静脉血,并将其输送至肝内(彩图30)。

根据国内资料门静脉内腔直径平均为1.25cm (0.7~1.9cm)长度约为6~8cm (3.1~9.2cm)。

门静脉由肠系膜上静脉与脾静脉汇合构成,肠系膜下静脉则注入脾静脉(52.02%)或注入肠系膜上静脉(34.69%);有少数门静脉系由脾静脉和肠系膜上、下静脉共同合成(肠系膜下静脉注入另二静脉汇合的夹角处(13.29%)。

门静脉起始处位于第2腰椎右侧,胰颈的后方(小儿略高,可达第12胸椎),行向上右经十二指肠上部、胃十二指肠动脉与胆总管的后方,下腔静脉的前方,继续上行进入作为网膜孔前缘的,小网膜右缘(肝十二指肠韧带),最后达到肝门右端附近分为左,右二支入肝(入肝门后再分左、右支者占65.84%),分叉处略膨大名门静脉窦。

当其在小网膜内时,左前方为肝固有动脉、右前方为胆总管、附近还有植物性神经肝丛的分支、若干淋巴管、淋巴结。

在肝门处,这些结构共同由结缔组织构成的Glisson鞘所包裹,一同入肝。

3属支包括门静脉的属支包括:3.1脾静脉由来自脾门的6~7支静脉,在脾门附近合成,较脾动脉为粗,与脾动脉伴行,但不及后者弯曲,经左肾及左肾门前方或稍上,在同名动脉下方行向右下,与肠系膜上静脉以直角合成门静脉,门脾角则多在91~130°之间,脾静脉在起始处附近接受胃短静脉(多至4~5支,引流胃底及胃大弯左部附近的静脉血)和胃网膜左静脉(接受大弯侧胃前、后面及大网膜左分的属支);在其经过胰腺后面上部附近时,接受若干来自胰腺的静脉小支;在距其终端约2.6cm(0.9~4.4)处常接受肠系膜下静脉,该静脉起始于发自直肠静脉丛的直肠上静脉,跨越小骨盆缘伴行于同名动脉的左侧,沿腹后壁腹膜后方上行经十二指肠空肠曲的上或后方,且常经过十二指肠或十二指肠旁隐窝前壁的腹膜襞,在胰腺后方汇入脾静脉。

超详细的肝门静脉系统解剖肝门静脉系统由肝门静脉及其属支构成,主要收集腹腔内不成对的静脉血(肝除外)。

1、肝门静脉为一粗而短的脉干,长约6-8cm,在胰头后方由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成,经十二指肠上部后方上行至肝门,分为左、右支,在肝内反复分支后注入肝血窦。

2、肝门静脉的分支肝门静脉一般分为左、右支入肝,在分支前其管径稍膨大,称为肝门静脉窦。

肝门静脉本干与右支的夹角约为120°,与左支横部的夹角约为90°。

(1)肝门静脉左支及分支:左支较右支细长,自肝门静脉主干发出后向左横行于肝横沟内,至左矢状沟转向前行于肝圆韧带裂内,末端呈盲端,与肝圆韧带相连。

左支依据行程分为四部分,即横部、角部、矢状部(又称为脐部)和囊部,分布于左半肝(Ⅱ段、Ⅲ段、Ⅳ段)和尾状叶(Ⅰ段)左段。

左支的主要分支有:1)左外叶上段静脉:为一粗大分支,从左支角部凸侧发出,向左上行至左外叶的后上方,分布于左外叶上段(Ⅱ段)。

2)左外叶下段静脉:为一粗大分支,起自囊部的左侧,向左下行至左外叶下段(Ⅲ段)。

3)左内叶静脉:起自矢状部的右侧壁,又分为左内叶上段静脉和左内叶下段静脉,分布于左内叶(Ⅳa段和Ⅳb段)。

4)尾状叶左段静脉:一般发自肝门静脉分叉处或左支横部,可有1-3支,分布于尾状叶(Ⅰ段)左段。

当尾状叶右段静脉细小且仅供应尾状突时,尾状叶左段静脉则分布于尾状叶全部。

(2)肝门静脉右支及分支:右支较左支粗短,分布于右半肝(Ⅴ段、Ⅵ段、Ⅶ段、Ⅷ段)和尾状叶(Ⅰ段)右段。

自肝门静脉主干发出后向右行于肝横沟内,沿肝门右切迹右行并进入肝实质,其末端一般分为2支:前叶静脉和后叶静脉。

两支形成向右并稍向前开放的75°-90°夹角。

右支的主要分支有:1)右前叶静脉:为一短干,长度约为13mm,管径约为8mm。

起始后行向前下,随即向前、上、下、内侧和外侧分出数支,分布于右前叶的上段(Ⅷ段)和下段(Ⅴ段)。

名词解释10×3'单选30×1 '多选10×1 '简答题5×6'名词解释1.(P1)介入放射学(interventional radiology,IVR or IR):是以影像诊断为基础,在医学影像诊断设备的引导下,利用穿刺针、导管及其他介入器材,对疾病进行治疗或采集组织学、细菌学及生理、生化资料进行诊断的学科。

2.(p20)经皮穿刺引流术:是通过穿刺针、导管等器材,在X线、B超、CT等影像设备的引导下,经皮穿入体内液体潴留处并植入引流管引流的一种介入治疗技术。

3.(P31)经导管血管栓塞术(TAE简称栓塞术):是介入放射学的最重要的基础技术之一,是在X线电视透视下经导管向靶血管内注入或送入栓塞物质,使之闭塞从而达到预期治疗目的的技术。

4.(P38)化疗性栓塞:对恶性肿瘤的栓塞常与化疗药物灌注合并进行,特别是使用碘油化疗乳剂。

5.(P39)栓塞后综合征:版本1介入治疗栓塞后局部组织缺血坏死,继而出现临床症状(如栓塞部位疼痛,全身发热,恶心、呕吐等症状),这些症状是一过性变化,一般在10-15天内逐渐缓解,消失,可以进行对症处理(脾栓塞疼痛可持续很久)。

版本2:介入栓塞治疗后3-15天中,病人出现局部疼痛、发热、白细胞计数增高、消化道症状等表现,称栓塞后综合症,是由于栓塞后局部缺血,代谢产物或坏死物质吸收所致。

次重要的:6.(P38 P46)血流重分布:对正常的动脉血供进行栓塞,使之血供由其他动脉供给,而达到某种治疗目的。

栓塞的前提是不造成被栓血管供养器官的缺血坏死。

7.(P40)介入性器官切除:内科性内脏切除是应用栓塞剂,栓塞某些器官的终末动脉或毛细血管,使之出现不同程度的梗死、机化,从而达到临床治疗目的的治疗方法。

可用于脾功能亢进、脾大、肾脏病引起的顽固性高血压、大量蛋白尿及异位妊娠等的治疗。

8.(P40)动脉内药物灌注术(IAI):是指通过介入放射学的方法,建立由体表到达靶动脉的通道(导管),经该通道注入药物达到局部治疗的一种方法。

下腔静脉与门静脉的解剖位置下腔静脉,门静脉一、下腔静脉:1、在第4或第5腰椎体前面由左、右髂总静脉汇合而成。

2、下腔静脉沿腹主动脉的右侧上行,全程分为5段,★ 自起始处至右肾静脉上缘为第一段,平均长度为13.2cm;★ 由右肾静脉上缘至肝下缘为第二段,平均长度为2.60cm;★ 由肝下缘至肝右静脉上缘为第三段,平均长度为7.3cm;★ 自肝右静脉上缘至膈为第四段,长约0.5cm;★ 由膈至右心房为第五段,又称膈上段,其长度平均为1.8cm。

3、下腔静脉全长平均为25.7+-2.5cm。

4、下腔静脉口径:起始处平均2.6+-0.30cm,最高一侧肾静脉上缘处为3.10+-0.40cm,穿膈处为3.4+-0.4cm。

二、直接注入下腔静脉的属支,有脏支和壁支。

脏支有肝静脉、右肾静脉,左肾静脉和右侧睾丸静脉(或卵巢静脉)等,壁支包括膈下静脉和腰静脉。

3、其中肝静脉和肾静脉临床上比较重要。

肝静脉自肝实质内导出的静脉,从后缘出肝后,立即注入下腔静脉。

肝静脉有2-3条主干(肝右静脉、肝中静脉、肝左静脉),出肝后入下腔静脉,没有静脉瓣。

肝静脉阻塞可引起布加综合征。

肾静脉输送肾的静脉至下腔静脉。

右肾静脉较短,平均长度2.75cm,口径平均为12.8mm。

左肾静脉较长,平均为6.47cm,口径平均14.6mm。

肾静脉内可出现瓣膜。

门脉高压症时,切除脾脏与左肾静脉左脾肾静脉分流术。

三、门静脉:为一粗短的静脉干,成人平均长度为5.10cm,或6.75cm。

门静脉进侧端的口径平均为1.70cm。

在第二腰椎体的左侧、胰颈的背侧处,由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成。

位于肝固有动脉和胆总管的后方。

门静脉入肝后反复分支,最后终于窦状毛细血管,自此经各级肝静脉将血液运送到下腔静脉。

四、脾静脉在脾门处由2-6支静脉汇合而成。

脾静脉的长度,成人平均为9.56cm;口径,成人平均为11mm。

脾静脉在走行中,先跨过左肾及左肾门的前面,或左肾上腺下极的腹侧,继续向内与左肾静脉关系密切,最后经腹腔干涸肠系膜上动脉之间,至腹主动脉前方、胰颈的后方予肠系膜上静脉汇合成门静脉。

脾脏脾脏超声解剖概要脾脏是人体最大的周围淋巴器官,位于左上腹深部的腹腔内。

体表投影是:脾上极在腋中线相当于第9肋骨高度,下极约在左腋前线第11肋骨。

长轴与左侧第10肋骨平行。

脾外形似半圆形,大小约12x7x4cm,重约300g。

排空储血后重约120-200g。

由于受脾动脉流量和脾静脉压力的影响,个体差异很大。

脾脏表面分成脏面和膈面二部分。

脏面中央为脾门,是重要的超声检查标志。

脾血管、淋巴管和神经由脾门出入,组成脾蒂。

前缘常有1~3个切迹。

脏面又可分为四个面:前面为胃面;后面为肾面;下面为结肠面;在脾门下方有胰面。

膈面为凸面,与膈相依,面积最大。

脾脏血管包括脾动脉和脾静脉。

脾动脉起自腹腔动脉,为其最大支。

再分出胃左动脉后,沿胰腺上缘至脾门附近分支入脾。

在脾内为终末支。

互相交通者不到1/10。

脾静脉在脾内与动脉伴行,在脾门汇成脾静脉干,沿胰动脉后方越过肠系膜上动脉向右走行。

在行程中再汇纳部分胃短静脉、胃左静脉和胰静脉的若干细支,最后在胰颈后方与肠系膜上静脉汇成门静脉。

脾脏超声检查技术首选高分辨力灰阶实时超声诊断仪。

探头以凸阵或线阵探头为好。

探头频率多用3.5~5.0MHz,儿童可用5MHz。

仪器增益条件同肝脏检查。

检查前准备以空腹检查为佳。

脾肿大和脾区肿块难以鉴别时,可空腹饮水500ml后再查。

小儿可在喂乳后检查。

检查体位1.常规采用右侧卧位或右侧450卧位。

如肋间隙较窄时,可让患者将左臂伸到头上,将毛巾卷放在右胸廓下,使肋间隙增宽。

2.仰卧位:检查时脾脏不会因体位变动而显著移位,即使脾脏较小或萎缩者也可显示。

但易受肋骨声影干扰而影响观察。

检查方法标准断面检查方法冠状断面扫查仰卧位,将探头置于左侧腋中线与腋后线之间,使声速朝向脊柱,以显示脾肾图形及其与脊柱关系。

并测量最大长经。

前倾冠状断面扫查由上诉冠状断面,将探头声速平面向前腹壁慢转动,直至显示脾门和脾门血管断面时冻结。

测量脾传统长经和后经。

同时动态观察脾脏与邻近器官如肾、胃和膈的关系,并注意有无胸腔积液、腹水和膈下积液。

名词解释10×3'单选30×1'多选10×1'简答题5×6'名词解释1.(P1)介入放射学(interventional radiology,IVR or IR):是以影像诊断为基础,在医学影像诊断设备的引导下,利用穿刺针、导管及其他介入器材,对疾病进行治疗或采集组织学、细菌学及生理、生化资料进行诊断的学科。

2.(p20)经皮穿刺引流术:是通过穿刺针、导管等器材,在X线、B超、CT等影像设备的引导下,经皮穿入体内液体潴留处并植入引流管引流的一种介入治疗技术。

3.(P31)经导管血管栓塞术(TAE简称栓塞术):是介入放射学的最重要的基础技术之一,是在X线电视透视下经导管向靶血管内注入或送入栓塞物质,使之闭塞从而达到预期治疗目的的技术。

4.(P38)化疗性栓塞:对恶性肿瘤的栓塞常与化疗药物灌注合并进行,特别是使用碘油化疗乳剂。

5.(P39)栓塞后综合征:版本1介入治疗栓塞后局部组织缺血坏死,继而出现临床症状(如栓塞部位疼痛,全身发热,恶心、呕吐等症状),这些症状是一过性变化,一般在10-15天内逐渐缓解,消失,可以进行对症处理(脾栓塞疼痛可持续很久)。

版本2:介入栓塞治疗后3-15天中,病人出现局部疼痛、发热、白细胞计数增高、消化道症状等表现,称栓塞后综合症,是由于栓塞后局部缺血,代谢产物或坏死物质吸收所致。

次重要的:6.(P38 P46)血流重分布:对正常的动脉血供进行栓塞,使之血供由其他动脉供给,而达到某种治疗目的。

栓塞的前提是不造成被栓血管供养器官的缺血坏死。

7.(P40)介入性器官切除:内科性内脏切除是应用栓塞剂,栓塞某些器官的终末动脉或毛细血管,使之出现不同程度的梗死、机化,从而达到临床治疗目的的治疗方法。

可用于脾功能亢进、脾大、肾脏病引起的顽固性高血压、大量蛋白尿及异位妊娠等的治疗。

8.(P40)动脉内药物灌注术(IAI):是指通过介入放射学的方法,建立由体表到达靶动脉的通道(导管),经该通道注入药物达到局部治疗的一种方法。

肝脏门静脉临床表现、位置、供血主要作用及超声检查目的人体组织器官主要由动脉供应血液和营养,然后再由静脉回收血液和代谢产物。

肝脏门静脉却是一类特殊的血管系统。

首先表现在肝脏门静脉的解剖结构方面。

正常情况下,肝脏的门静脉主干是一短而粗的血管,长6~8cm,内径0.8~1.2cm,其起始段由肠系膜上静脉和脾静脉在胰头后面汇合而成,主要收集来自胃肠道、胰腺和脾脏等脏器的静脉血液;在肝门处,门静脉主干分为左、右两支,分别进入左、右半肝,入肝后继续逐渐反复分支,其分支与肝动脉分支的血流汇合于肝小叶的肝窦,然后再由肝窦后毛细静脉收集,流入肝小叶的中央静脉、肝静脉,最后进入下腔静脉。

门静脉的两端都是毛细血管网,一端是胃肠道、胰腺和脾脏的毛细血管网,另一端是肝脏小叶的肝窦,这就是门静脉的特殊表现之一。

其二,门静脉对肝脏的供血起着十分重要的作用。

肝脏的血供具有双重性,肝脏的血液供应的70%-80%来自门静脉,20%-30%是由肝动脉供应。

肝窦主要生理功能是将肠道吸收物质输送到肝脏进行分解、合成、解毒、储存,而负责输送的血管则是门静脉。

门静脉供血量大于肝动脉供血量,而且两者的血液成分完全不同,肝动脉血液主要是供氧,而门静脉血液则是向肝脏输送需要处理的营养物质。

门静脉还缺乏静脉瓣,包括门静脉主干和属支。

静脉瓣的作用主要是防止血液逆流,人体内只有少数的静脉不存在静脉瓣,包括上、下腔静脉,面部的静脉以及肝脏的门静脉,由于缺乏静脉瓣,当肝内或肝外的门静脉出现阻塞时,门静脉内的血液可以发生逆流,从而导致肝门静脉高压症的发生。

对于门静脉定义,一种说法是静脉干的两端都是毛细血管网,则称该静脉干为门静脉,包括肝脏的门静脉和垂体的门静脉,还有一种说法就是特指肝脏的门静脉。

门静脉特殊结构决定门静脉超声检查目的的特殊性。

门静脉系超声检查主要用来评价门静脉血流是否通畅、门静脉内有无血栓或瘤栓,以及评估门静脉有无高压、监测门-腔静脉分流手术后效果等等,特别是肝硬化的患者,我们不仅需要观察肝脏的实质部分,也需要对门静脉进行仔细的观察,这是因为肝硬化合并的门静脉高压症是肝硬化最常见的并发症,其引起的食管胃底静脉曲张破裂出血是肝硬化患者的主要死因之一。

第十六讲让您认识人体经络——足太阴脾经■ 徐大平经脉循行(原文):脾足太阴之脉,起于大指之端,循指内侧白肉际,过核骨后,上内踝前廉,上腨内,循胫骨后,交出厥阴之前,上膝股内前廉,入腹,属脾,络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下。

其支者:复从胃别,上膈,注心中。

译文:人体十二经脉之一,简称脾经。

起于足大趾内侧端(隐白穴),沿内侧赤白肉际,上行过内踝的前缘,沿小腿内侧正中线上行,在内踝上 8 寸处,交出足厥阴肝经之前,上行沿大腿内侧前缘,进入腹部,属脾,络胃,向上穿过膈肌,沿食道两旁,连舌根,分散舌下。

本经脉分支从胃别出,上行通过膈肌,注入心中,交于手少阴心经。

主要病候:脾经失调主要与运化功能失调有关。

中医认为脾主运化,为后天之本,对于维持消化功能及将食物化为气血起着重要的作用。

若脾经出现问题,会出现腹胀、便溏、下痢、胃脘痛、嗳气、身重无力等。

此外,舌根强痛,下肢内侧肿胀等均显示脾经失调。

主治概要:本经穴位主治胃病、妇科、前阴病及经脉循行部位的其它病证。

本经脉腧穴有:隐白、大都、太白、养生大讲堂保健Reserved.公孙、商丘、三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣、大包,共21穴,左右合42穴。

(1) 隐白定位:在足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

主治:腹胀,便血,尿血,月经过多,崩漏,癫狂,多梦,惊风。

附注:足太阴经所出为“井”。

(2) 大都定位:在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)前下方赤白肉际凹陷处。

主治:腹胀,胃痛,呕吐,泄泻,便秘,热病。

附注:足太阴经所溜为“荥”。

(3) 太白定位:在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖骨关节)后下方赤白肉际凹陷处。

主治:胃痛,腹胀,肠鸣,泄泻,便秘,痔漏,脚气,体重节痛。

附注:足太阴经所注为“输”;脾经原穴。

(4) 公孙定位:在足内侧缘,当第一跖骨基底部的前下方。

主治:胃痛,呕吐,腹痛,泄泻,痢疾。

附注:足太阴经络穴;八脉交会穴之一,通于冲脉。

五脏六腑——脾一、脾脏脾脏是机体最大的免疫器官,位于左上腹部,占全身淋巴组织总量的25%,含有大量的淋巴细胞和巨噬细胞,是机体细胞免疫和体液免疫的中心。

位于左季肋区后外方肋弓深处,与9-11肋相对,长轴与第10肋一致。

膈面与膈肌和左肋膈窦相邻,前方有胃,后方与左肾、左肾上腺毗邻,下端与结肠脾沟相邻,地柔软的网状内皮细胞器官。

成年人的脾长约10cm~12cm,宽6cm~8cm,厚3cm~4cm,重110g~200g,大致有巴掌那么大,重200克左右,由几条韧带将其“悬挂”在上腹部。

在正常状态下一般摸不到脾脏,如果仰卧或右侧卧位能触摸到脾脏边缘,说明脾肿大。

脾的组织中有许多称为“血窦”的结构,平时一部分血液滞留在血窦中,当人体失血时,血窦收缩,将这部分血液释放到外周以补充血容量。

血窦的壁上附着大量巨噬细胞,可以吞噬衰老的红细胞、病原体和异物。

二、脾脏是机体最大的免疫器官脾脏是机体最大的免疫器官,占全身淋巴组织总量的25%,含有大量的淋巴细胞和巨噬细胞,是机体细胞免疫和体液免疫的中心,通过多种机制发挥抗肿瘤作用. 脾脏切除导致细胞免疫和体液免疫功能的紊乱,影响肿瘤的发生和发展。

脾的肿大对于白血病、血吸虫病和黑热病等多种疾病的诊断有参考价值。

促吞噬素(Tuftsin) Tuftsin是美国Tufts大学教授Najjara于1970年首次发现的一种四肽物质,当前已知脾脏是体内Tuftsin的唯一来源。

Tuftsin作为一个参与免疫调节的体液因子,具有显著的抗肿瘤作用,通过激活多核白细胞、单核细胞、巨噬细胞,提高他们的吞噬、游离及产生细胞毒的功能,增强机体细胞免疫功能.除此之外,脾脏还产生其他多种免疫因子,促进吞噬作用,清除体内外抗原,这是切脾后凶险感染综合征(OPSI)的原因所在,也是保脾手术的理论依据.B淋巴细胞约占脾内淋巴细胞总数的55%,在肿瘤抗原刺激下转化为浆细胞,继而分泌特异性抗肿瘤的免疫球蛋白IgG,且具有抗原提呈能力.研究发现,脾脏切除后,机体免疫球蛋白含量异常且血清IgM水平明显下降,从而影响肿瘤的发生、发展。