30年代的中国文学

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:2

30年代文学发展的特点

30年代文学是指20世纪30年代的文学,这个时期的文学发展呈现出以下特点:

1. 左翼革命文学的兴起和马克思主义文艺理论的传播:随着世界范围内阶级斗争的加剧和中国国内革命形势的发展,左翼革命文学开始在中国兴起,成为了文学发展的主流。

同时,马克思主义文艺理论也在中国得到了广泛的传播和应用,对于文学创作和批评产生了深远的影响。

2. 文学社团和刊物的涌现:30年代是中国文学社团和刊物大量涌现的时期,这些文学社团和刊物在思想、艺术上都有着自己的主张和追求,成为了推动文学发展的重要力量。

3. 小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的发展:在30年代的文学发展中,小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁都得到了很大的发展。

特别是小说和诗歌,出现了很多优秀的作品和作家。

4. 文学的地域特色和民族特色:在30年代的文学发展中,地域特色和民族特色也得到了很大的发展。

不同地区的作家开始表现出自己的地域特色和民族特色,这些特色在他们的作品中得到了充分的体现。

5. 文学的社会责任感和人民性:在30年代的文学发展中,文学的社会责任感和人民性得到了很大的强调。

作家们开始更加关注社会现实和人民的生活,他们的作品也更加贴近人民的心声。

总的来说,30年代文学是中国现代文学史上一个重要的时期,它

为中国现代文学的发展奠定了基础,也为中国文化的发展做出了重要的贡献。

中国现代文学史整理30年代文学(革命文学)一一、、3300年年代代文文学学思思潮潮((人人文文主主义义文文学学思思潮潮和和左左翼翼革革命命文文学学思思潮潮))1. 人文主义文学思潮(1) 梁实秋的文艺思想,代表了新月派的现代雅士文学思想。

他受美国白璧德主义的影响,提出以“健康的常态的普遍的”人性为核心的理性评价的文学标准,籍古典主义的“节制”概念为其雅士美学追求。

他在艺术上批评浪漫主义、现实主义,在思想上否定个性主义,几乎是整体地否定了五四新文学运动。

梁实秋的文艺思想包括:一、人性论。

(他强调把人性作为文学的唯一标准。

梁实秋认为,人性是超阶级的,他的人性概念本质上是一个伦理概念。

他所谓的人性是二元的,一是以想象情感为代表的;一是以理性为代表的。

他主张文艺上的“合于理性的束缚”。

梁实秋的人性论,是以理制欲的人性论。

)二、天才论,声称“文学不是大多数人的”。

(2) 朱光潜30年代的著作《给青年的十二封信》《谈美》(1932)《文艺心理学》(1936)《变态心理学》朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学与美学思想运用于文学研究。

他提倡“自由生发,自由讨论”,奉行严谨而超脱的风格,强调文学表现人生和怡情悦性的功能,维护文学的独立自足性。

2. 左翼革命文学思潮(1)1928年无产阶级革命文学运动(“普罗文学”)兴起。

(2)左联:1930年3月2日,鲁迅、冯雪峰、柔石等人在上海霞飞路出席了中国左翼作家联盟的成立大会,会上通过了蒋光慈、冯乃超等制定的左联理论纲领和行动纲领。

1930年11月被吸入国际革命作家联盟,1936年初经共产国际指示解散。

(3)左联进行的文学活动:一、 创办刊物二、 马克思主义文艺理论的译介和社会主义现实主义的提倡三、 加强了与国际无产阶级文学运动的联系四、 推动文艺大众化运动五、 文学思想集中体现为对无产阶级现实主义、社会主义现实主义创作方法的提倡六、 培植了大量的文艺青年3. 30年代重大文学论争(1)1928年革命文学派对鲁迅、茅盾等五四作家的批判。

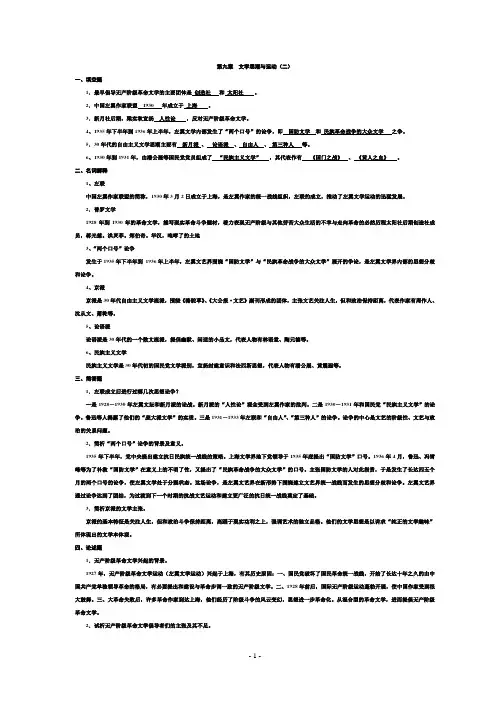

第九章文学思潮与运动(二)一、填空题1.最早倡导无产阶级革命文学的主要团体是创造社和太阳社。

2.中国左翼作家联盟1930 年成立于上海。

3.新月社后期,梁实秋宣扬人性论,反对无产阶级革命文学。

4、1935年下半年到1936年上半年,左翼文学内部发生了“两个口号”的论争,即国防文学和民族革命战争的大众文学之争。

5.30年代的自由主义文学思潮主要有新月派、论语派、自由人、第三种人等。

6、1930年到1931年,由潘公展等国民党党员组成了“民族主义文学”,其代表作有《国门之战》、《黄人之血》。

二、名词解释1、左联中国左翼作家联盟的简称,1930年3月2日成立于上海,是左翼作家的统一战线组织,左联的成立,推动了左翼文学运动的迅猛发展。

2.普罗文学1928年到1930年的革命文学,描写现实革命斗争题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的不幸与走向革命的必然历程太阳社后期创造社成员,蒋光慈。

洪灵菲。

郑伯奇。

华汉,咆哮了的土地3、“两个口号”论争发生于1935年下半年到1936年上半年,左翼文艺界围绕“国防文学”与“民族革命战争的大众文学”展开的争论,是左翼文学界内部的思想分歧和论争。

4、京派京派是30年代自由主义文学流派,围绕《骆驼草》、《大公报·文艺》副刊形成的团体,主张文艺关注人生,但和政治保持距离,代表作家有周作人、沈从文、萧乾等。

5、论语派论语派是30年代的一个散文流派,提倡幽默、闲适的小品文,代表人物有林语堂、陶元德等。

6、民族主义文学民族主义文学是30年代初的国民党文学派别,宣扬封建意识和法西斯思想,代表人物有潘公展、黄震遐等。

三、简答题1.左联成立后进行过哪几次思想论争?一是1928-1930年左翼文坛和新月派的论战。

新月派的“人性论”观念受到左翼作家的批判。

二是1930-1931年和国民党“民族主义文学”的论争。

鲁迅等人揭露了他们的“庞大派文学”的实质。

三是1931-1933年左联和“自由人”、“第三种人”的论争。

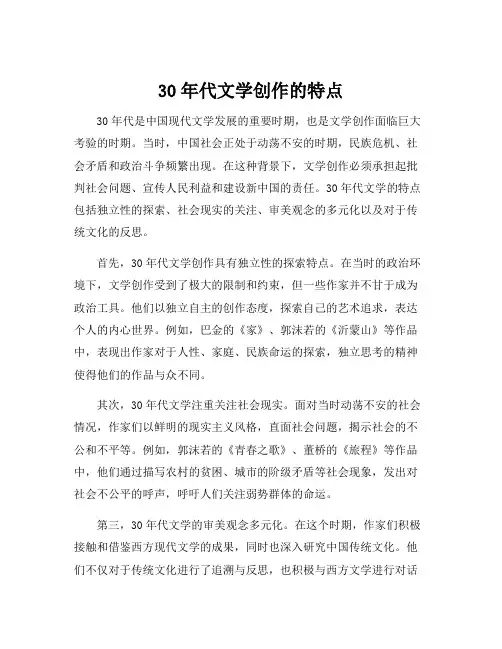

30年代文学创作的特点30年代是中国现代文学发展的重要时期,也是文学创作面临巨大考验的时期。

当时,中国社会正处于动荡不安的时期,民族危机、社会矛盾和政治斗争频繁出现。

在这种背景下,文学创作必须承担起批判社会问题、宣传人民利益和建设新中国的责任。

30年代文学的特点包括独立性的探索、社会现实的关注、审美观念的多元化以及对于传统文化的反思。

首先,30年代文学创作具有独立性的探索特点。

在当时的政治环境下,文学创作受到了极大的限制和约束,但一些作家并不甘于成为政治工具。

他们以独立自主的创作态度,探索自己的艺术追求,表达个人的内心世界。

例如,巴金的《家》、郭沫若的《沂蒙山》等作品中,表现出作家对于人性、家庭、民族命运的探索,独立思考的精神使得他们的作品与众不同。

其次,30年代文学注重关注社会现实。

面对当时动荡不安的社会情况,作家们以鲜明的现实主义风格,直面社会问题,揭示社会的不公和不平等。

例如,郭沫若的《青春之歌》、董桥的《旅程》等作品中,他们通过描写农村的贫困、城市的阶级矛盾等社会现象,发出对社会不公平的呼声,呼吁人们关注弱势群体的命运。

第三,30年代文学的审美观念多元化。

在这个时期,作家们积极接触和借鉴西方现代文学的成果,同时也深入研究中国传统文化。

他们不仅对于传统文化进行了追溯与反思,也积极与西方文学进行对话和交流。

例如,胡风的《堂吉诃德》、冰心的《女人三十》等作品中,体现出深厚的文学功底和对于不同文学传统的借鉴,使得30年代文学呈现出丰富多样的艺术风格。

最后,30年代文学反映了对传统文化的反思。

在现代性与传统性之间,作家们试图找到一种平衡点,以传统文化为基础,注入现代思想和审美观念。

例如,闻一多的《故乡》、林语堂的《古体诗》等作品中,他们以现代语言表达传统情感,以解构的方式重新审视传统文化,表达对于中国传统文化的思考和怀念之情。

总而言之,30年代文学的特点是独立自主的探索、关注社会现实、多元化的审美观念和对传统文化的反思。

![30、40年代文学思潮[整理版]](https://uimg.taocdn.com/9639155132687e21af45b307e87101f69e31fbdc.webp)

30年代的文学思潮和文艺运动一、30年代文学特征——尽管由“文学革命”转向“革命文学”,但仍获得繁荣:中国文学发展到20年代后期,已基本上完成了现代化转型。

文学面临着一个新的发展机遇。

1928年,以后期创造社和太阳社发生“突变”,率先举起“革命文学”的旗帜为标志,以“文学革命”为主旨的第一个十年结束了。

从此中国现代文学进入了以“革命文学”为标志的第二个十年。

也即文学史上的30年代的文学。

30年代是中国的社会政治形势发生急剧变化的一个年代,其风云动荡的激烈程度,一点也不亚于前一个十年。

从1927年中国大革命失败到1937年抗战全面爆发,中国发生的一系列重大历史事件,从根本上改变了中国的面貌。

中国从此进入了一个阶级矛盾和民族矛盾日益突出恶化的时期。

在这个时期,尽管社会动荡不安,战争持续不断,文学却取得了长足的发展。

无论哪种形式的文学创作,都涌现了一批代表性作家和作品,出现了一些引人注目的文学现象。

如在小说方面,出现了矛盾、老舍、巴金、沈从文、丁玲、李劫人等长篇小说大家,萧红、萧军、端木蕻良、张天翼、柔石、叶紫、沙汀、艾芜等文学新人;在诗歌方面,出现了戴望舒、卞之琳等现代派诗人,艾青也崭露头角;在戏剧方面,出现了将话剧民族化、本土化的戏剧大师曹禺;在散文方面,出现了林语堂与他的幽默闲适小品,何其芳、李广田等新秀;在流派社团方面,出现了“京派小说”、“海派小说” 、“新感觉派小说” 、“左翼小说”以及“现代派诗歌” 、“中国诗歌会”等。

总之,中国现代文学在斗争与论争中,一步步走向了它的成熟期和丰收期,获得了巨大的繁荣。

如果我们将第一个十年和第二个十年的文学作一下比较的话,可以说,第一个十年的文学是思想启蒙的文学,个性解放的文学,人的文学;第二个十年的文学是现实斗争的文学,反压迫反剥削的文学,民族解放的文学,阶级的文学。

第一个十年的文学主题集中而单纯,第二个十年则呈现出了显著的多元化现象,既有革命的左翼文学,又有自由主义知识分子的个人民主主义文学。

左翼文学运动中国左翼作家联盟(简称“左联”)的成立:1930年3月2日、上海。

鲁迅作为旗帜,发表讲话。

党团/国际革命作家联盟的支部。

——政治性(组织)强化。

刊物《萌芽》《拓荒者》《前哨》(后更名为《文学导报》)、《北斗》、《十字街头》、《文学月报》、《太白》、《光明》等“左联”五烈士(1931年2月7日,五位“左联”作家柔石、胡也频、殷夫、冯铿、李伟森被国民党秘密杀害)理论:“唯物辩证法的创作方法”——批评“革命的浪漫谛克”倾向——社会主义现实主义:“典型”理论。

30年代文学一、概况:三十年代的中国现代小说繁盛一时。

除了茅盾、老舍、巴金、沈从文等之外,还有许多不同流派、不同风格的小说家共同丰富着三十年代小说界。

这一时期小说被“左翼文学”、“京派文学”和“海派文学”所分割。

二、类型:1、左翼小说:主要是一批“左翼小说新人”创作的,分成三个流派式群体:“革命文学”派、“讽刺暴露文学”派、“东北作家群”。

2、京派小说:20年代末到30年代中国新文学中心南移到上海后,继续活动于北平、天津等北方城市的自由主义作家群(北方作家群)所创作的小说。

他们的小说有自己独特的风格。

多写乡土中国和平民现实的题材。

有从容节制的古典式审美趋向。

有比较成熟的小说样式。

3、海派小说:20年代末至30年代初,出现在上海文坛的一个现代主义的小说流派。

注重表现现代都市社会中人们的紊乱、变态的心理状态,描写人性与现代文明的冲突,具有意识流特征。

三、30年代文学论争:(一)、关于“两个口号”的论争背景:日本帝国主义侵略中国的野心日益暴露,中华民族正处于危机时刻性质:是革命作家队伍内部的论争焦点:谁对抗日救亡更为有利,谁更能体现党的抗日民族统一战线的思想内容:1936年上海左翼文学界关于“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”的论争。

这两个口号都是为适应党中央关于建立抗日民族统一战线的策略要求而提出的。

“国防文学”口号先由上海文学界地下党领导周扬提出,并由此开展了国防文学运动和国防戏剧、国防诗歌活动。

二十世纪三四十年代中国文学社团流派总结30年代文学类:名词解释:中国左翼作家联盟,现代文艺团体。

简称“左联”。

时间:1930年主要成员:鲁迅、茅盾、周扬、胡风、夏衍、张天翼。

最初的盟员共50余人主张:无产阶级革命文学宗旨:提倡和发展普罗文学成为他们的共同要求,资产阶级文艺家对于革命文学的攻击,从另一个方面促使革命作家认识到必须联合起来才能有力地进行文艺思想斗争。

活动:办刊、出版与论争、推进大众语、与国际联系。

刊物:《北斗》《萌芽》《十字街头》《文艺群众》影响:左联领导的左翼文艺运动,在创作方面取得巨大成就。

名称:东北作家群名词解释:抗战文坛上活跃的一支文艺劲旅,组织社团,编辑刊物,研究理论,从事创作,参加抗日文艺运动,人们把这个松散的文学群落称为东北作家群。

时间:1931主要成员:萧军萧红骆宾基端木蕻良舒群李辉英主张:倾向现实主义创作特色:强烈浓厚忧患意识和悲剧性风格:艺术审美上表现出一种雄健、粗犷、悲壮美学风格。

贡献:把反对日本帝国主义主题第一次集中醒目标示在制作上刊物:《光明》《战地》影响:东北作家群出现,标志中国新闻学全面的自觉的抗战文学色彩历史阶段转折开始。

30年代小说类:名称:新感觉派名词解释:是30年代海派文学中重要的一支,是活跃于20年代末至30年代前半期的一个现代主义小说海派时间:主要成员:穆时英刘呐鸥施蛰存主张:新感觉主义特征:在小说结构、形式、方法、技巧等方面有所创新。

在人物刻画上,运用弗洛伊德精神分析学说,注重开掘和表现人的非理性、潜意识和变态心理。

刊物:《现代》《新文艺》《无轨列车》影响:是现代小说史上第一个独立的现代主义文学流派,也是30年代海派文学中一个较有成就的流派。

它不但促进了现代主义都市文学的发展,而且丰富了现代小说的表现方法。

名称:京派1第 1 页共8 页名词解释:1930年前后新文学中心南移上海后继续在北平活动的一个自由主义作家群。

时间:1930年前后代表人:沈从文主要成员:废名、沈从文、李健吾、朱光潜主张:在艺术观上,标举健康与纯正,反对“文以载道”的丑陋;在文化思想上继承了五四文学改造国民性的传统和“人”的观念,以人性的价值尺度,严肃的表现着“民族品德的消失与重建”的主题,并试图以此去探索“中国应当如何从新另造”,从而表现出了与社会剖析派不同的文化诉求;在审美趣味上崇尚和谐,鼓吹情感的节制与艺术技巧的恰当。

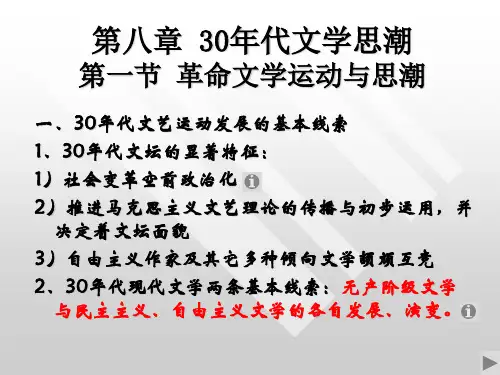

现代文学的第二个十年,即从1928年到1937年抗战前的这一阶段,亦称30年代文学。

这一时期:1、文学思潮的空前政治化。

文学思潮延续了五四时期的“人的文学”的精神观念并且在理论资源方面多有开掘,左翼文学运动的兴起形成了以阶级为标志的、具有斗争精神与激情的无产阶级革命文学观念。

2、无产阶级文学运动在文坛上起决定性的作用。

从1928年开始,无产阶级革命潮流强力地介入文学,令新文学的队伍发生了新的分化组合。

3、左翼文学与自由主义及其他多种倾向的文学彼此对立竞争,又共同丰富这一时期的创作。

在30年代的文学观念与话语中,主要存在着三种“人”的观念与话语的对话、冲突、交流与交融。

一种是五四民主科学背景上的人文主义观念与话语还在承续与发展;一种是左翼革命文学的“阶级的人”的观念与话语,第三类就是近现代通俗文学的“人”的观念:世俗化中的充分人性化、传统世俗社会的大众伦理道德与大众人性观。

30年代的中国文学,因社会的大变动而产生了诸多文艺思潮并存、纷争的现象,使这一时期的文学创作呈现出多元发展的趋向。

反映在文学与审美的层次上,形成了不同文学派别之间的对峙与互渗,并由此创造出极度繁荣的文学景观,使中国新文学出现了自“五四”以来的第二个文学高峰。

1927年蒋介石发动“四·一二”政变,是中国今日一个新的历史阶段,这极大地影响了中国新文学发展的进程。

30年代后期上海的特殊环境吸引了许多从武装斗争中撤下来的革命文学青年,他们结成统一战线,与国民党进行文化斗争。

左翼文学正是这一斗争的产物。

除此之外,这一时期民主主义作家的创作也收获很大,涌现了如老舍、巴金、曹禺、沈从文、梁实秋、施蛰存、戴望舒、穆时英等著名作家。

在通俗文学方面,张恨水、还珠楼主等人的创作引人注目。

民主主义文学:继承和发扬五四新文学平民主义与人道主义传统,批判社会黑暗,展示现实人生。

代表作家:巴金、老舍、曹禺等。

自由主义文学:继承五四新文学的个性解放精神和思想自由原则,政治上保持中立,文化上采取温和或保守的色彩,注重独立的艺术审美,以期建立一种民主、自由、文化范型。

文学思潮与运动三十年代文学思潮要点1、基本概念30年代文学也称现代文学第二个10年(1928-1937年)是第一个十年文学的继承和发展。

1928年始,新文学队伍发生了新的组合,两种文学思潮及其创作构成了30年代文学基本面貌(1)新兴的无产阶级革命文学;(2)继承五四人道主义、个性主义的人文主义文学;30年代左翼文学发展轮廓(三个阶段):(1)1927大革命失败-左联成立前,是无产阶级文学的倡导期。

(2)1930-1936年,左联成立-左联解体。

(3)1936年春-1937/7抗战爆发,文学的转折过渡期。

2、“左联”概况“左联”全称“中国左翼作家联盟”。

1930年3月成立于上海。

主要成员有郭沫若、郁达夫、茅盾、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、蒋光慈、田汉、阳翰笙、丁玲、冯也频、姚蓬子等。

左联的理论和行动纲领根据前苏联“拉普”纲领而制定。

纲领宣告:“我们的艺术是反封建阶级的,反资产阶级的,又反对‘失掉社会地位’的小资产阶级的倾向,我们不能不援助而且从事无产阶级艺术的产生。

”左联的成立有其国际和国内的背景,国际上,苏日英法等国都有左翼文学组织;国内,经过1928年的革命文学论争,培养了左翼作家队伍,为左联成立提供了思想组织上的准备。

“左联”于1936年自动解散。

“左联”的文学活动及主要功绩(1)创办了许多有影响的文学刊物,如《拓荒者》(蒋光慈主编)、《北斗》(丁玲主编)、《文学导报》(创刊号名《前哨》)、《萌芽》月刊(鲁迅、冯雪峰主编)、《十字街头》(鲁迅主编)。

续办了左联成立前的《创造月刊》《文化批判》《太阳月刊》等刊物。

(2)翻译、介绍、传播和运用马克思主义文艺理论。

左联成立后,瞿秋白俄文翻译了马克思主义经典文艺理论著作,并写了《马克思恩格斯和文学上的现实主义》等文章,对马克思主义经典作家的文艺思想作了系统全面的介绍与阐述。

他说明了反对席勒化,提倡莎士比亚化的意义,批评了初期无产阶级文学作品中的“主观主义的理想化”和“革命浪漫蒂克”情绪。

反应旧中国社会的文学作品

反应旧中国社会的文学作品有很多,以下是一些比较有代表性的作品:

1. 《子夜》是茅盾创作的一部现实主义长篇小说,以“一·二八”淞沪抗战为背景,通过资本家们的活动和他们的失败命运,真实地写出了30年代初期的中国现实。

2. 巴金的《雾》、《雨》、《电》,以其独特的艺术风格反映了当时社会现实的矛盾和问题。

3. 老舍的《骆驼祥子》是一部描写北京人力车夫生活的小说,深刻揭露了旧中国的黑暗和人民的苦难。

4. 路翎的《财主底儿女们》则通过对两个世家子弟不同的命运描写的展现了封建家族败落的原因和社会历史的变迁。

5. 阿城的《棋王》刻画了一个朴素而内敛的人物形象,表现了人物深层的思维个性和文化积淀,同时也反映了一代人的精神面貌。

6. 林海音的《城南旧事》则是以孩子的视角观察成人世界,勾勒出一幅丰富多彩的生活画卷。

7. 赵树理的作品则以其乡土气息闻名,他的小说充满了对农村生活的描绘和对

农民命运的关注,也反映了旧中国社会的种种问题和弊端。

这些作品从不同角度揭示了旧中国社会的各种问题和矛盾,对于我们了解那个时代的社会状况具有很高的价值。

20世纪30年代中国文学创作述评作者:王静来源:《名作欣赏·评论版》 2018年第8期摘要:20 世纪30 年代的中国文学主要由现代小说五大家、左翼文学、京派文学、新感觉派文学构成,在动荡不安的社会背景下难能可贵地展现出多种文学思潮齐头并进,多个文学流派积极对峙与互渗的态势。

本文就当代作家的创作多元化及繁荣发展进行述评,并着重探讨了在这一时期不同作家文学创作的基本情况和主要特点。

关键词:20 世纪30 年代小说述评20 世纪30 年代的中国,正处在内忧外患和现代化萌动相互交织的社会背景下。

面对混乱的国内外局势,国民纷纷开展各种形式的救亡运动。

受到多种世界文学思潮的影响,这一时期的中国小说展现出了多种文学思潮齐头并进,多个文学流派积极对峙与互渗的态势。

具体到小说创作上,这一时期的创作显示出多元性与多样性共存,题材范围明显扩大,审美视角拓宽,主题内容深化等特点。

一、现代小说五大家的创作在新文学运动的大力推动下,越来越多的作家在创作实践中形成了自己独特的审美理想与艺术追求,并于20 世纪20 年代中后期起,陆续坚定地投身于文学事业。

到了20 世纪30 年代,他们更是创造出了诸多深受人民大众欢迎的文学作品。

其中,被人们称为“现代小说五大家”的茅盾、老舍、巴金、沈从文和李劼人,更是将新文学创作推向了新的高度。

茅盾继承了五四时期文学研究会“人生派”的现实主义精神,并以此为基础进行创新,建立了一种全新的文学模式,即革命现实主义文学模式。

这使得一个新的文学时代得以形成。

茅盾全景式地、大规模地反映刚刚逝去的、甚至是正在发生中的社会现实,与五四文学的基调有着根本的不同。

巴金成长在封建大家庭中,非常了解封建大家庭内部当权势力的伪善自私和腐朽堕落,也深切地感受到了许多年轻的生命在封建大家庭压制下的痛苦挣扎。

这在很大程度上影响了他以后的文学创作。

20 世纪30 年代是巴金小说创作的一个高峰期。

在这一时期,他的小说作品中成就最高的就是《爱情三部曲》(《雾》《雨》《电》)和《激流三部曲》中的《家》。

中国现代文学的第二个十年

回顾30年代的中国文学,无疑是中国文学史上绚烂的一笔。

在文学思潮文学运动方面,1930年3月,中国左翼作家联盟成立,这是30年代最引人瞩目的作家团体。

因为直至1936年“左联”解散,期间6年的时间里,他们“加强对马克思主义文艺理论的翻译、介绍和研究工作;”他们“推动文艺大众化运动、他们讨论大众语和文字阿拉丁化”;他们还引入“社会主义现实”的口号。

以左联为中心的无产阶级思潮风靡中国。

他们与“新月派”争论文学的阶级性,与“京派作家”争论文学是否应与时代政治保持距离?“左翼”、“京派”、“海派”三大文学派别之间相互对峙又相互渗透,使30年代的文学创作形成不同的文学景观,又存在某些共同趋向,形成了一种时代文学的特征。

小说方面,左联和左翼小说家有着较大的影响。

其中,茅盾是极具代表性的作家。

它的社会剖析小说“从典型环境来介绍并塑造典型人物”使他的作品极具成就。

《蚀》三部曲、《子夜》《霜叶红似二月花》等等都将人物特有的形象表现得淋漓尽致,深刻剖析了社会现实的黑暗。

蒋光慈是“左联”准备时期小说的代表人物。

柔石的《二月》表现出对中国知识分子道路的思考。

善写女性并始终保持女性立场的丁玲也有很大的文学贡献,她的《在黑暗》《自杀日记》及为她带来更大名气的《沙菲女士的日记》无疑都是经典之作。

《太阳照在桑干河上》是丁玲转向农村题材的又一作品,也依旧带着丁玲的特色。

张天翼是“左联”优秀的讽刺小说家,《华威先生》《包氏父子》等一批小说是他讽刺艺术的形成。

在现代文学史上的成绩不可小视。

萧红又是一位创造力丰富的女性奇才。

她的《生死场》《呼兰河传》带有强烈的情感,描述在东北这一片白山黑水沃土中人民仍旧挣扎在命运的枷锁中。

还有很多优秀的左翼小说家如沙汀、吴组湘、叶紫、艾芜,端木蕻良等也都在30年代左翼阵营中贡献了优秀的文学作品。

“京派”小说中的代表人物首推沈从文。

他用他的小说散文建造出一个“湘西世界”,他是“京派”最高成就的体现者,他将他的美学观带到他的作品里,写出人性、写出湘西的风土人情及湘西儿女的情感历程。

《边城》、《三三》《长河》《龙朱》,无不刻画出宁静安逸的水乡生活和善良、正直、质朴的人们。

《八骏图》《贵生》《顾问官》也大胆地揭示了人的丑恶与虚伪。

叶圣陶的《倪焕之》《多收了三五斗》,王统照的《山雨》展现出京派作家坚持自己的“人生派”立场和现实主义风格。

而废名的小说《莫须有先生传》突出了“京派”作家除了显现乡村文学和统一审美感情外另一个特点就是成熟的抒情体和讽刺体样式。

萧乾是个后起之秀,他的《蚕》《梦之谷》和以童年视角写下的《篱下》都包含健朗,充满生气及热烈的感伤。

海派小说家又被誉为新感觉派。

刘呐鸥的小说集《都市风景线》、被人称为“新感觉派圣手”的穆时英的《上海的狐步舞》、海派重要人物施蛰存的短篇《上元灯》《将军底头》《石秀》和具有心理分析特色的《魔道》等都是30年代海派作家“轻文学”“都市”的力献。

30年代形成了一个中国现代新诗歌的时代,相当于左翼诗歌团体的中国诗歌会诗人群,以其中殷夫和蒲风相当有代表性。

徐志摩、陈梦家为代表的后期新月派及戴望舒为代表的现代派相互竞争的局面。

作为中国的大文豪鲁迅先生,在同一时期也成就了他的散文建树。

那种带有批判性、否定性、攻击性的特色和犀利,“反常规”的杂文,无疑是前无古人后无来者的。

30年代的散文中,包含有闲适、自在的幽默小品文(林语堂),也有《山水游记》《钓台的春昼》等真切灵活的文字(郁达夫),还有独特现实艺术散文的《画梦录》(何其芳)。

在戏曲方面,30年代出现了中国现代话剧史上的一位大师级剧作家:曹禺。

他的《雷雨》《日出》《原野》在群众心中扎根也使中国话剧走向成熟。

同时,夏衍也是一位优秀剧作家,他的《赛金花》曾轰动一时,《上海屋檐下》则展现了夏衍自身独特的艺术风格。

李健吾也是这一时期具有影响力的作家。

他不同于曹禺和夏衍,具有自己独特的风格。

多幕剧《这不过是春天》是其代表作。

此外,《梁允达》《以身作则》《一个女人和一条狗》等戏剧作品表现出李健吾从现实中取材但分析人物行动,对戏剧艺术的探索精神。

在这三十年的现代文学中,我独独青睐诗歌,而在现代诗歌的创作中,我又偏偏喜爱30

年代后期新月派的创作。

后期新月派的代表人物徐志摩、陈梦家、方玮德以及“汉园三诗人”何其芳、李广田、卞之琳都是纯诗的倡导者与力行者,其中徐志摩的《再别康桥》、卞之琳的《断章》称得上现代白话诗中的传世之作。

后期新月派诗人不拘泥与现实,他们有怀疑,也有坚持。

在内心世界中探索,又不荒求。

他们在大革命失败的黑暗里苦苦挣扎,用自己的诗歌为革命服务。

他们坚持着自己的诗歌理念,不论形式,格律变了,却仍然写着天底下最纯的诗。

就拿《再别康桥》来说,同样是别离的思绪,但徐志摩却写的那样超脱,“轻轻的我走了,正如我轻轻地来,我轻轻的招手,作别西天的云彩。

”似乎将那一抹离别藏在指间带走,同样也带走了美好的回忆。

与前期新月派核心人物第一个十年中的闻一多先生的《死水》相比,它又太清愁了。

《死水》里充满了矛盾的张力,它深邃而炽热,悲怆而又激越,体现出一种茅盾与痛苦。

《再别康桥》却是轻轻幽幽的愁绪,仿佛作者的别离是小心翼翼的出走,怕惊扰了这平和寂静的画面,字里行间透露着无限忧思。

而与他曾经写过的《雪花的快乐》相比有深深的落寞。

抒情,抒的不止是情,亦或是灵魂。

后期新月派也同样热衷于诗的形式试验。

陈梦家《新月诗选》及孙大雨说:“十四行诗是格律最严谨的诗体,在节奏上,它需要韵节,在键锁的关联中,最密切的接合,就是意义上也必须遵守合律的进展。

孙大雨的三首商籁体,给我们对于试写商籁体增加了成功的指望。

因为他从运用外国的格律上得着操纵裕如的证明。

”同时,他们也受法国象征派诗人魏尔伦、瓦雷里等人的影响,形成自己的风格。