第六讲 八十年代文学思潮

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:16

八十年代的诗歌热潮八十年代的文学现象是中国当代文学史上一个重要的时期。

这一时期的文学作品充满了对传统文化的反思、对改革开放的探索以及对个人命运的关注。

以下是一些八十年代的文学现象及其代表人物:1、伤痕文学:伤痕文学是八十年代初期的一种文学现象,它主要反映了文革时期人们所遭受的创伤和痛苦。

代表人物有刘心武、叶兆言、冯骥等。

2、反思文学:反思文学是八十年代中期的一种文学现象,它主要是对传统文化、历史以及个人命运的深刻思考和反思。

代表人物有贾平凹、莫言、余华等。

3、寻根文学:寻根文学是八十年代后期的一种文学现象,它主要是对传统文化、民俗以及地域文化的挖掘和探索。

代表人物有韩少功、阿城、苏童等。

4、改革文学:改革文学是八十年代初期的一种文学现象,它主要反映了改革开放后人们对于社会变革和个人命运的关注。

代表人物有路遥、陈忠实、高晓声等。

5、朦胧诗派:朦胧诗派是八十年代初期的一种诗歌流派,它的代表人物包括北岛、舒婷、顾城等。

朦胧诗派的诗歌作品注重表现个人内心世界的复杂性和对于社会现象的反思。

6、先锋小说:先锋小说是八十年代中期的一种小说流派,它的代表人物包括马原、余华、苏童等。

先锋小说的作品具有实验性质,注重表现形式和语言的创新。

7、新写实小说:新写实小说是八十年代后期的一种小说流派,它的代表人物包括刘震云、池莉等。

新写实小说的作品注重对现实生活的描写和对于人性的探索。

这些文学现象和代表人物在八十年代的文学史上具有重要的地位,他们不仅为当时的读者提供了丰富的精神食粮,同时也为后来的文学发展奠定了基础。

他们的作品不仅反映了当时社会的现实和人性的复杂性,也体现了中国当代文学不断发展和创新的精神。

除了上述提到的文学现象和代表人物,八十年代还有许多其他的文学现象和人物值得关注。

以下是一些额外的信息:1、流浪体小说:流浪体小说是八十年代初期的一种小说流派,它的代表人物包括王小波、藏棣等。

流浪体小说的作品以流浪为主题,描写了人在社会中的漂泊和寻找精神家园的过程。

80年代文化思潮——一个激情飞扬、万象更新的年代“任何一个文化思潮的产生,一定是伴随着特定历史环境的。

”“曾经有人这样形容八十年代:“一方面是理想、追求、拯救、承担、激情、淳朴、使命、信仰,一方面是空泛、贫乏、无能、天真、宏大、浪漫和膨胀。

”社会背景政治政治控制与思想控制逐步被放松,它们已经不再是社会的主流,成了附属的,一边站的角色。

人们在大环境中获得了突破性的个人自由。

经济改革开放后,计划经济开始向市场经济转型,整个社会的生活开始由贫困落后向温饱方向发展,物质利益的争取和生活劳动方面的发展进行的很快,以至于整个社会很快被这样的放手劳动与物质利益获得享受所笼罩。

文化文化大革命结束,一场迅雷不及掩耳的思想解放迅速在国内展开。

70年代末与80年代,在这片被禁锢的土地上如百花绽放般出现了大批新鲜事物——《今天》杂志、朦胧诗歌、星星画展、伤痕文学、先锋文学、探索电影、美学热、沙龙聚会、老三届热,等等——这些曾在引起巨大反响的历史事件已然成为属于这个时代的符号象征。

“80年代的气氛和现在不一样,现在人们要表现自己的浪漫基本上用物质表现,比如说名车、豪宅、手机最新款式等。

但是从1980年代中期到1980年代末期,中国整个气氛是精神浪漫的气氛。

”《今天》杂志今天杂志创刊于1985年8月,是由吉林省总工会主办的为全省职工群众服务的综合性期刊。

朦胧诗朦胧诗是兴起于20世纪70年代末到80年代初,是伴随着文学全面复苏而出现的一个新的诗歌艺术潮流。

朦胧诗又称新诗潮诗歌,是新诗潮诗歌运动的产物,因其在艺术形式上多用总体象征的手法,具有不透明性和多义性,所以被称为朦胧诗。

它以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。

食指、北岛、顾城、舒婷、梁小斌、江河、杨炼是朦胧诗的代表诗人。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一是揭露和批判黑暗的社会,二是在黑暗中寻找光明、反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

第九章80年代以来的文学思潮第一节80年代以来的文学文化语境一、从惯性写作到自觉写作:文学“本体”确立的艰难1、社会结构表层的变革与精神、思维的惯性延续粉碎“四人帮”,对中国社会来说是一次历史性的巨大转折。

但这种转折首先表现在社会结构的表层形态中,而从精神意识和心理思维层次来说,“转折”的到来显然要艰难得多。

具体到广大知识分子和作家来说,那种主体解放的热情可以说完全是自发的、感性的,而不是自觉的、理性的。

时期之初的文学写作,思想的惯性、思维的惯性、语言的惯性共同铸造了一种“时代共名”,其具体标志就是与政治惯性的高度汇合、过去语言惯性的自然延伸、个人声音被集体言说惯性的淹没、现实主义大潮的惯性式重新确立、人的主体性与文学主体性的不平衡状态以及经济领域的“洋跃进”与文学领域的“洋跃进”的契合等。

2、、“时代共名”笼罩下的“伤痕”、“反思”与“改革”伤痕文学:新时期之初整个民族虽然告别了一个“旧时代”,但国家的政治生活、经济生活、文化生活仍在过去那个时代的“惯性”轨道上向前滑行。

虽然,批判对象变了,但批判的方式、批判的思维甚至话语方式都跟“四人帮”时代毫无二致。

文学此时沉浸在被解放的狂热中,它与激情的政治时代保持了高度的合拍,以“伤痕文学”响应着时代揭批“四人帮”的主潮。

作家的话语冲动和情绪冲动本质上并不是为“文学”而发,他们只是为了在时代的洪流中汇入自己的声音。

“四人帮”长期剥夺了他们写作的权利,他们需要一个艺术的恢复时间,但他们又不愿意再次被时代遗忘,于是他们只能迫不及待地操持着过去时代的“语言”,以过去时代的“思维方式”对过去时代进行着激烈的批判,这既是一种文学惯性使然,又是作家们的一种无奈的选择。

伤痕文学存在的意义。

在许多时期特别是“文革”中实际上已异化成了“瞒和骗”的怪胎,“伤痕文学”用它的“血和泪”唤回了现实主义文学的本性,重现了现实主义文学的批判传统,并据此标示了与那个“旧时代”的真正的文学决裂。

第八章80年代、90年代(新时期祖国大陆文学)文学思潮与运动第一节80年代文学思潮与运动导入新课:新时期文学呈现出鲜明的现代性(前期现代主义)和后现代(后期现代主义即后工业时代的思潮,二次大战后的文学,(1939年9月1日—1945年9月2和全世界反法西斯力量为另一方进行的第二次全球规模的战争。

从欧洲到亚洲,从大西洋到太平洋,先后有6120亿以上的人口被卷入战争,作战区域面积2200万平方千米。

据不完全统计,战争中军民共伤亡9000余万人,4万多亿美元付诸流水。

第二次世界和平与进步而告终。

)主要是存在主义,反映了西方现代人对存在的困惑,它还试图赋予处于荒诞世界中的人以崇高的意义,人的存在先于本质,存在的荒诞性、自由选择的意义等命题,代表作家:海德格尔。

现在把现代主义与后现代主义进行比较:1.现代主义文学史激烈反传统的,但现代主义文学在摒弃了传统文学(主要是现实主义文学)的创作原则之后还试图建立起自己的规则和范例,二次大战后现代主义更进一步吧前期现代主义本来就很激进的反叛推向了极端。

它不但从根本上否定“旧的”传统(虽然在事实上任何人,包括现代主义者都不可能不生活在传统之中),而且要摒弃现代主义的“新”的规范,尽管就某种意义说正是现代主义孕育了后期现代主义,后者是由前者脱胎而来。

后期现代主义文学被视为“缺乏公认的父母亲的文学”,“无论死去或者活着都没有”,她试图对小说和戏剧的传统形式乃至“叙述”本身进行解构;因而,后期现代主义文学必然是一种无视任何既定规范的、极度自由的、“破坏性”文学,是“反小说”和“反戏剧”,即某种意义上的“反文学”。

2.在某种意义上,现代主义是在“上帝死了”以后处于“荒原”中的作家要创造出新的神圣来所作的努力;但后期现代主义作家不再追求终极价值,在他们看来,一切传统意义上的对崇高的事物的信念都是话语的短暂的产物,不值得“真诚”“严肃”地对待他们;客观世界和人自身都被异化了,历史失去了方向和意义,社会体系不可改变;他们不愿意对重大的社会、政治、道德、美学问题进行严肃认真的思考,他们不仅无视对这些问题的关切,而且无视这些问题本身。

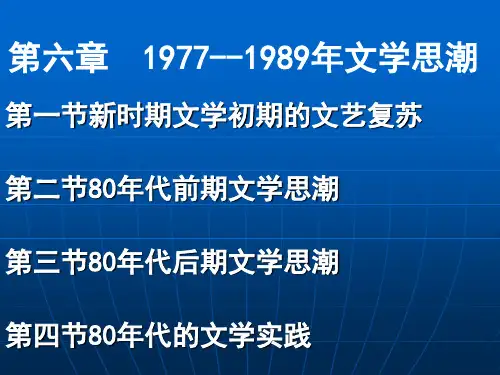

□第三編1978年—1989年第十章八十年代文學思潮一理论思潮的阵歇性波动80年代的文学思潮大致以1985年为界,前期以高度政治化的“思想解放”为主,后期逐渐走向反文化性的文化热。

(一)“思想解放”与“拨乱反正”1文艺与政治关系的重新辨识和争鸣。

1980年“二为方针”(“为人民服务”和“为社会主义服务”)的明确提出,对新时期文艺复苏产生了巨大的推动作用。

2现实主义的争论:围绕现实主义的“真实性”诸方面问题而展开,并通过对相关作品的具体分析而逐步深入。

(二)80年代前期文学思潮特征1文学取得了和现实生活发展的同步性,文学创作以现实主义为主潮。

2文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

3自觉地、大规模地把西方20世纪以来各种现代文学、思潮作为革新文艺的主要参照。

4对文学中人性、人情、人道主义问题的讨论是此期规模最大、对文学产生广远影响的、最深刻的文艺思想激荡。

(三)80年代后期文学思潮思潮特征:1着眼于新格局的建立。

文学要求回到自身的呼声日渐普遍和高涨,文学在表现时代时如何进一步展现自己的独特性是作家们普遍关心和思考的问题。

表现在创作与文艺理论观念上。

2文学的本体性备受关注。

“表现生活”已完全代替了“反映生活”,艺术观念发生整体位移,文学创作的“现代性”特征愈加鲜明,文学从观念到创作开始了全方位突破。

影响较大的争鸣:1方法年是指1985年和1986年,又被称为“观念年”。

这两年间,文学批评方法的更新问题成为文学界的热门话题。

从1984年开始,经过1985年一年的发展,流行于当代西方的各种批评方法被大规模介绍进来,同时被批评家迅速运用到对新时期文学乃至过去文学的研究实践中。

有形式主义批评、结构主义、符号学、表现主义、象征主义、文化分析等,尤以“系统论、信息论、控制论”所谓“三论”的引入和运用最为普遍,代表性论文有林兴宅的《论阿Q的性格系统》、刘再复的《论人物性格的二重组合原理》等。

第六讲1980年代文学思潮

•1985年前后为界,80年代文学可以区分为前后二个阶段。

•80年代前期文学思潮

•文学的取材和主题是指向社会——政治层面的,也大多具有社会——政治的“干预”性质。

涉及的问题,表达的情绪,与社会各阶层的思考与情绪同步。

文学创作与社会政治、与公众的生活和情感的密切关系,成为一些人怀恋的“昔日的光荣”。

•“新时期文学”被看作是“文学复兴”,“复兴”的提出,又通常与“五四”文学相联系,看成是对“五四”的“复归”。

反对把文艺变成单纯的政治传声筒。

•从80年代前期开始,文学取得了和现实生活发展的同步性。

文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

这一时期区别于上一时期的一个重要特点是,文学在发展中自觉地、大规模地把西方20世纪以来的各种文学、思潮作为革新文艺的主要参照,。

•从1981年到1985年,有关西方现代派一直是个热点问题,并逐渐形成对西方现代派文艺评介、翻译的热潮。

•对文学中人性、人情、人道主义问题的讨论是80年代前期规模最大的文艺思潮。

•80年代后期文学思潮:

•文学批评方法的更新问题成为文学界的热门话题。

•关于文学主体性的讨论。

•关于文化“寻根”思潮。

•关于“重写文学史”。

•先锋文学的实验。

•新写实主义。

80年代思潮者按一般认为,七八十年代之交既不是革命世纪的延续,也不是“资本时代”的开端,而是在尾声和序幕之间的过渡阶段。

此时的中国恰如放于中流,“两岸不到头”的一叶扁舟。

在此历史转轨时期,青年人有着何种政治诉求和政治实践?经典马克思主义理论和毛泽东思想是否随着文革的结束不再成为青年的思想资源?在新的西方想象和全球地缘政治关系下,青年们又将如何应对民主、人权、法制和现代化的思想“诱惑”呢?闫作雷老师在本文中,以民办刊物和北京高校学生竞选运动为中心,以扎实的史料考证为基础,为诸君讲述这段鲜被提及的历史。

另,因微信篇幅所限,注释从略,敬请谅解。

本文原载于《粤海风》2015年第6期。

感谢闫作雷老师的大力支持,授权保马微信推送!历史转轨时期的社会思潮(1978-80)——以民办刊物与北京高校学生竞选运动为中心[1]闫作雷建国之后的政治运动很多以青年运动为先导,青年人的政治诉求和政治实践不仅直接影响了运动的走向,而且参与了历史的创造。

在中国“当代历史”(1949年到“新时期”初期)的特殊语境中,这一诉求和实践一般来说不可避免地与马克思主义、毛泽东思想等左翼理论资源联系在一起,因此,青年思潮亦是马克思主义自我批判、社会主义现代性内在矛盾的一部分。

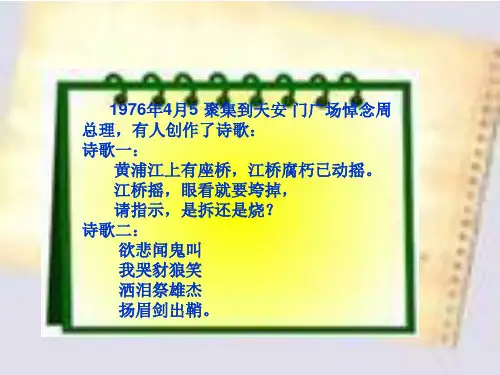

从1957年“百花时期”的反官僚主义作品以及北大“5·19”学生运动[2]到“文革”“新思潮”[3],再到七八十年代之交的社会批判思潮,可以说,左翼革命的自反性逻辑贯穿于中国“当代历史”始终。

在“文革”结束之后的七八十年代之交,林林总总的民办刊物以及北京高校学生竞选运动,一暗一明,共同推动了历史的转轨和文学的转型。

1、民办刊物及其政治诉求民办刊物是历史转折时期的产物,从1978年12月大量涌现开始到1980年9月第五届全国人民大表大会通过取消“四大”(大鸣、大放、大字报、大辩论)的决定为止,一共存在了一年多的时间。

事实上,1979年3月违禁民刊及部分刊物主持人被整肃后,很多民刊就已停刊了。