80年代文学流派介绍

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:6

八十年代以来的文学第七章八十年代文学概述第一节八十年代的文学环境(一):政治环境——思想上自由解放,文学与政治的关系发生变化。

(二):经济环境:市场经济的确立-文学价值的重新确立。

(三):外来影响——西方20世纪现代主义文学思潮。

(四):作家因素——作家的构成和创作意识。

1:八十年代作家构成。

(1):复出作家(归来派作家)(2):知青作家(和知青文学区分)。

(3):中年作家。

(4):从性别角度看,可以分出一个特定的群体“女性作家”。

(5):新派作家。

有莫言、刘索拉、徐星、马原、余华、苏童、叶兆言、方方等。

2:八十年代作家意识。

(1):时代、历史的忧患意识。

(2):创新意识(现代意识)第二节80年代文学意识和文学创作(一):八十年代文学意识80年代文学环境突出的一个特点是建立一个现代化的民族民主国家。

这样的文学环境造就了新的文学意识——现代性文学意识,即在现代化条件下产生的一种思想意识,符合历史发展的大趋势。

现代性意识很复杂,包括:启蒙意识(五四文学),民族国家意识(左翼、解放区文学),现代主义意识(海派)等。

在中国现代,由于封建主义和帝国主义的压迫,现代意识表现为两种,17年和文革可以看作是民族国家意识的极端发展。

八十年代现代性意识表现在两个方面:1:启蒙意识2:现代意识(二):80年代文学创作80年代文学创作明显分为前后两个时期,以85年为界,之前文学界和思想文化界存在着相当集中的关注点;之后,文学开始向多元化方向发展。

1:小说创作,85年之前在创作手法上主要表现为现实主义,主题与文革的历史记忆有关。

先后有伤痕文学、反思文学、改革文学。

它们有相同的思想基点——对民族、国家命运的深切思考,前者破,后者立。

以伤痕、反思为发端,引起了作家们在启蒙主义精神指引下,对文革以及文革前的历史作全面反思。

继伤痕、反思文学之后出现的“知青文学”也属于这一类型的创作。

85年之后,小说开始转向自身现代性的实验,先后有寻根文学、现代派实验、先锋小说、新写实小说和新历史小说出现。

新时期文学是我国当代文学发展过程中的一个重要阶段,是指1976年以后的我国文学家创作活动,是指人们对“文革”后正在展开的文学的命名。

在介绍新时期文学之前,我们有必要了解一个中国近代文学发展的一些概况。

根据中国的社会历史概况,我国的文学活动以1949年7月第一次文代会为分水岭,被划分成了中国现代文学和中国当代文学。

在中国当代文学发展过程中,根据其发展的各个不同历史阶段,我们又通常将中国当代文学划成三个部分:一、建国十七年文学:1949—1966年,即建国到文革前的十七年时间,我们称之为建国十七年文学,建国十七年文学在文艺思想路线上继承了延安文艺座谈会以来的传统,在题材上多选用历史和革命的题材,创作上形成了一套公私二元对立的模式,文学创作模式的单一直接导致文学创作的僵化,到十年文化大革命期间,这种僵化的创作格局被推到了巅峰。

二、文革十年文学:1966年—1976年10年间的文学活动文革十年文学继续延续建国十七年的单一、僵化的创作,并将其推向了极点,十年官方文学活动仅限于八部样板戏的改造,使文学发展的内容和形式都陷入了僵化的沼泽,和主流创作模式背离的作家被迫将自己的创作转向地下,部分作家也因对延安文艺座谈会的传统提出质疑而被迫中断创作,到劳改农场、边疆地区进行思想改造。

一方面,造成这一时期的文学活动形成了一个断层,另一方面,又为新时期文学的突破奠定了生活基础,为新时期文学的发展积蓄了力量。

三、新时期之学(1976——)是当代文学发展过程中的一个较为重要的部分,这一时期的文学创作一方面是适应文学自身发展内在规律,要求有新的文学作品来突破传统僵化的表达模式需要,另一方面也是同我国政治体制变革的大事件相适应的思想变革的需要决定的。

因而这一时期的文学创作带有许多显著不同于前面时期的特点。

新时期文学开始表现出一些与延安文艺座谈会以来的传统明显不同的特点:1、随思想上的进一步实破和政治体制的改革,文学打破以往与政治紧密的联系,而变为与经济生活息息相关。

朦胧诗是指中国80年代朦胧派诗歌创作的一种文学流派,它以模糊、隐晦的语言表达和意象塑造为特点,追求对诗意的开放和多样性,强调诗歌的感觉和情绪上的冲击。

对于80年代朦胧诗的评价存在不同的观点和立场,下面是一些常见的评价:

1. 创新独特:80年代朦胧诗在形式和语言表达上与传统的诗歌形式有着明显的区别,突破了传统诗歌的限制,开辟了一种全新的诗歌表达方式。

2. 高度个性化:朦胧诗主张诗人的个体感知和独特体验,追求自我表达和情感的宣泄,具有强烈的个性化特征。

3. 抒发内心焦虑:朦胧诗作为80年代社会文化背景下的产物,反映了当时青年一代的内心焦虑、迷茫和无力感,对社会和生活问题进行暗示性的探讨。

4. 语言隐晦:朦胧诗故意使用模糊、隐晦的语言表达,希望让读者参与诗歌的解读和创造过程,激发读者的想象力和思考。

5. 批评声音:一些批评认为朦胧诗过于模糊和缺乏明确的语义,难以理解和传达,对传统诗歌的传统观念进行了过度的颠覆。

总的来说,80年代朦胧诗作为一种具有时代特征的文学现象,对当时的文学创作和审美观念产生了积极的影响。

无论如何评价,它都代表了当时诗歌创作中的一种探索和尝试,

对中国文学史产生了一定的影响。

名词解释新写实小说

新写实小说是20世纪80年代中国文学的一种文学流派,它在文学创作中注重对社会生活进行真实、深入的观察和描写,强调对于人物形象的真实而细腻的刻画,以及对社会问题的关注和反思。

与此同时,新写实小说也常常以一种探索性的态度去挖掘和表现人物心理、思想以及他们在特定社会环境下的选择和命运。

新写实小说在创作形式上突破了传统写实小说的局限,尝试从更多元的维度来呈现社会生活的多样性。

它不拘泥于叙事的线性结构,常常运用多重叙述、多角度观察和意识流的手法,试图以更加宽广的视野为读者呈现一个更加真实和有机的社会图景。

同时,新写实小说也常常注重对语言的创新运用,力求通过语言的纯熟运用来传达故事和人物的复杂性。

在主题选择上,新写实小说注重对于当代社会中的重大问题和矛盾的揭示和反思。

它关注社会中的底层人群,常常以他们的生存状态和心理困境为切入点,揭示社会的不公和人类的困境。

同时,新写实小说也常常关注和反思人类的精神境界和道德观念在当代社会中的窘迫和失落。

新写实小说对于中国当代文学的发展起到了非常重要的推动作用。

它有力地推动了中国文学创作的现代化进程,为中国文学增添了新的写作思路和创作范式。

它打破了传统小说对于现实和社会的框限,使文学在对当下社会生活的反思和表达中更加立足于现实生活,具备更高度的价值。

总之,新写实小说是一种注重对社会生活进行观察和描写的文学流派,它以真实和深入的刻画为特点,通过多样化的创作形式和主题选择来展现当代社会的多元性和复杂性。

它在中国文学史上具有重要的地位和影响,并且为中国文学的发展注入了新的活力。

八十年代的诗歌热潮八十年代的文学现象是中国当代文学史上一个重要的时期。

这一时期的文学作品充满了对传统文化的反思、对改革开放的探索以及对个人命运的关注。

以下是一些八十年代的文学现象及其代表人物:1、伤痕文学:伤痕文学是八十年代初期的一种文学现象,它主要反映了文革时期人们所遭受的创伤和痛苦。

代表人物有刘心武、叶兆言、冯骥等。

2、反思文学:反思文学是八十年代中期的一种文学现象,它主要是对传统文化、历史以及个人命运的深刻思考和反思。

代表人物有贾平凹、莫言、余华等。

3、寻根文学:寻根文学是八十年代后期的一种文学现象,它主要是对传统文化、民俗以及地域文化的挖掘和探索。

代表人物有韩少功、阿城、苏童等。

4、改革文学:改革文学是八十年代初期的一种文学现象,它主要反映了改革开放后人们对于社会变革和个人命运的关注。

代表人物有路遥、陈忠实、高晓声等。

5、朦胧诗派:朦胧诗派是八十年代初期的一种诗歌流派,它的代表人物包括北岛、舒婷、顾城等。

朦胧诗派的诗歌作品注重表现个人内心世界的复杂性和对于社会现象的反思。

6、先锋小说:先锋小说是八十年代中期的一种小说流派,它的代表人物包括马原、余华、苏童等。

先锋小说的作品具有实验性质,注重表现形式和语言的创新。

7、新写实小说:新写实小说是八十年代后期的一种小说流派,它的代表人物包括刘震云、池莉等。

新写实小说的作品注重对现实生活的描写和对于人性的探索。

这些文学现象和代表人物在八十年代的文学史上具有重要的地位,他们不仅为当时的读者提供了丰富的精神食粮,同时也为后来的文学发展奠定了基础。

他们的作品不仅反映了当时社会的现实和人性的复杂性,也体现了中国当代文学不断发展和创新的精神。

除了上述提到的文学现象和代表人物,八十年代还有许多其他的文学现象和人物值得关注。

以下是一些额外的信息:1、流浪体小说:流浪体小说是八十年代初期的一种小说流派,它的代表人物包括王小波、藏棣等。

流浪体小说的作品以流浪为主题,描写了人在社会中的漂泊和寻找精神家园的过程。

在20世纪80年代,我国诗歌创作出现了多种流派,这些诗歌流派各具特色,代表了不同的创作思潮和风格。

下面我们将一一介绍这些诗歌流派,并探讨它们的特点和影响。

一、风景诗派1.在80年代,风景诗成为了一种流行的诗歌创作方式,被许多诗人所推崇。

这种诗歌注重对自然风景的描写和反映,以其真挚的情感和生动的语言赢得了读者的喜爱。

2.风景诗派的代表人物有余光中、郑挽清等,他们的作品将诗歌与风景相融合,使诗歌表达了对自然景观的赞美和对生活的热爱。

3.风景诗派的出现丰富了诗歌的表现形式,开拓了诗歌创作的领域,也为后来的诗人们提供了更多的灵感和创作样式。

二、抒情诗派1.80年代的抒情诗派受到了俄罗斯传统诗歌的影响,这种诗歌追求内心情感的抒发和表现,注重对情感的真实描写和深刻挖掘。

2.抒情诗派的代表作家有北岛、雪岩等,他们的作品多以感伤、忧郁的情感为主题,倾诉了诗人内心深处的痛苦和忧伤,引起了广泛的共鸣和思考。

3.抒情诗派的诗人们以其敏锐的观察和独特的表达方式,创作出了许多优秀的作品,对当时的诗歌创作产生了积极的影响,使诗歌更加贴近生活、贴近人心。

三、现代主义诗派1.80年代,现代主义诗派在我国诗坛上崭露头角,这种诗歌追求形式上的新颖和独特,倡导诗歌的自由和个性化创作。

2.现代主义诗派的代表诗人有多多、席慕蓉等,他们的诗作在形式上大胆创新,语言上更注重象征、隐喻等表现手法,使诗歌更具审美价值和思想深度。

3.现代主义诗派的出现推动了我国诗歌的发展,使诗歌创作风格更加多元化和个性化,对当时的诗歌界产生了广泛的影响。

四、新诗现实主义派1.80年代的新诗现实主义派,致力于以现实生活为题材,注重对社会现象和人民生活的反映,表现了诗人们对时代和社会的关注与思考。

2.新诗现实主义派的代表诗人有叶赛、余秋雨等,他们的作品以现实的生活为创作素材,呈现了当时我国社会的多样性和复杂性,引起了读者的共鸣和思考。

3.新诗现实主义派的诗人们以其对生活的敏感和对社会的关注,使诗歌更具有社会责任感和现实意义,为我国诗歌的发展注入了新的活力和动力。

80年代朦胧诗评价

80年代朦胧诗是中国现代文学史上的一个重要流派,它在上世纪80年代初兴起并盛行一时。

这种诗歌风格以模糊、含糊不清的语言表达为主,意在表达一种模糊、迷离的情感状态和对社会现实的批判。

以下是对80年代朦胧诗的一些评价:

1. 突破传统:80年代朦胧诗是对传统诗歌形式的突破和创新,摒弃了传统诗歌的明确意象和明确表达,注重情感、意境和思维的迸发。

2. 模糊的表达:朦胧诗的特点之一是模糊、含糊不清的表达方式,意在突破语言的限制,通过模糊的形象和语言来表达复杂的情感和思想。

3. 反对现实主义:80年代朦胧诗主要反对当时社会现实主义文学的功利和宣传性,追求内心深处的真实和纯粹,寻找抒发情感的自由空间。

4. 主观意识的抒发:朦胧诗更加注重个体主观感受的抒发,将诗歌视为一种情感的宣泄和自我表达的方式,追求个体内心的自由和解放。

5. 批判与反思:朦胧诗在表达情感的同时,也带有对社会现实的批判和反思,对功利主义、物质主义等进行了思想上的质疑。

总体而言,80年代朦胧诗在当时文学界引起了巨大的关注和讨论,一方面受到了一些文学评论家的赞誉,认为它突破了传统的诗歌形式,表达了一种独特的情感体验;另一方面,也受到了一些批评家的质疑,认为其语言过于晦涩难懂,缺乏准确的表达。

无论如何,80年代朦胧诗在中国文学史上留下了独特的痕迹,对后来的文学发展产生了积极的影响。

80年代文学简介80年代是中国文学发展的重要时期,也是上世纪最为重要的文学时代之一。

这个时期的文学作品具有鲜明的时代特征和社会背景,并对后续的文学发展产生了深远的影响。

本文将从三个方面来介绍80年代文学的特点和代表作品:社会背景、文学流派以及具有代表性的作家。

社会背景80年代是中国改革开放的初期,国家政治经济发生了巨大变革。

这个时期的社会环境充满了变革和矛盾,局势动荡不安。

文学作品的创作源于作者对社会现象的观察和思考,表现了社会上各个阶层的命运和人民的生活状态。

改革开放的浪潮推动了文学创作的多元化,作家们开始大胆地揭示社会问题和阶层冲突。

文学流派80年代文学涌现了多个流派,每个流派都对文学创作产生了深远的影响。

下面分别介绍几个重要的流派:现实主义文学现实主义文学是80年代最为重要的流派之一,也是中国文学史上一段重要的时期。

作家们通过描述真实生活中的人物和事件,展现了社会现象和人民的苦难。

代表作品有贾平凹的《废都》、余华的《活着》等。

这些作品真实地描绘了普通人民在变革时期的生活状态,反映了社会的多样性和人民的感受。

乡土文学乡土文学强调对乡土生活深入的观察和真实的刻画。

作家们通过对农民生活、村庄和自然环境的描写,展现了中国乡村的风土人情和农民的命运。

《鹿鼎记》和《红高粱》都是乡土文学的代表作品。

这个流派的兴起,使得文学创作从城市逐渐拓展到了农村和乡村,为中国文学带来了新的元素和创作手法。

后现代文学80年代还涌现了许多涉及后现代文学的作品,这些作品通常具有对传统叙事的颠覆和对语言的创新。

后现代文学以《茅盾文集》等作品为代表,打破了传统文学的限制和刻板印象,采用了多样化的叙述和非线性的结构。

后现代文学的兴起,将文学作品推向了更为自由和无拘束的境地,开启了中国文学史上的一段新的篇章。

具有代表性的作家80年代出现了许多优秀的文学作家,他们的作品成为时代的缩影,具有深远的影响力。

下面介绍几位80年代的文学代表作家:贾平凹贾平凹是中国当代最重要的作家之一,也是80年代文学的代表人物之一。

中国当代文学流派1.荷花淀派:指以孙犁为首的文学流派。

因以孙犁的《荷花淀》代表的一批充满浪漫主义气息、乐观精神语言清新朴素描写逼真心里刻画细腻抒情味浓富有诗情画意的小说而得名。

主持《天津日报》的《文艺周刊》发现并培养刘绍棠、丛维熙、韩映山等作家群,,孙犁《山地回忆》、刘绍棠《蒲柳人家》。

2.山药蛋派以赵树理为代表的一批山西作家,马烽、西戎、李束为、孙谦、胡正文学主张、创作风格(新短通)、创作方法(革命现实主义)相似,创作成就较高。

生活内容与传统叙事手法相结合,情节典型、细节生动,讲究艺术构思、语言通俗,浓厚的民族风格和地方色彩.《三里湾》、《锻炼锻炼》、《三年早知道》.3.伤痕文学:以文革造成人们心灵上的创伤为主要内容。

昭示了“恢复”和“复归”现实主义的新鲜内涵。

刘心武《班主任》、卢新华《伤痕》、郑义《枫》。

、特点彻底否定文革的思想倾向/善良人受损害的情节模式/宣泄义愤的情感模式局限:止于“问题小说”模式和“二元对立”的思维模式。

观念浅直,艺术粗糙伤痕是反思的源头,反思是伤痕的深化.4.反思文学:继伤痕文学的情感宣泄与政治批判进入到历史深层的理性思考,以中篇小说为重点。

社会动乱的世相图,历史反思,民族创伤和国家苦难反思,启蒙式地突出了极左政治路线与封建思想如何二合一地造成社会和人的深刻异化。

王蒙《蝴蝶》、高晓声《陈奂生上城》、茹志娟《剪辑错了的故事》特点:艺术表现方式更加灵活,主题深度比伤痕文学进了一大步。

局限:艺术形式单一,反思不彻底,缺乏自省与忏悔。

5.改革文学:十一届三中全会后,以描写新时期出现的社会改革以及改革引起的人物命运人际关系心灵纠葛为主要内容与现实生活十分贴近,明显地具有与历史同步,回答时代问题的特点。

蒋子龙《乔厂长上任记》、张洁《沉重的翅膀》、张贤亮《龙种》6.寻根文学:在八十年代“文化热”的背景下产生的。

作家们试图汲取本土的生活内容,借助西方的文学技法,表现中国的文化特色。

文学流派知识:讲述当代文学的文学标准与文化评价当代文学是指指现代及当今的文学作品,一般来说,当代文学标准与文化评价主要体现在两个方面,一是创作理念的开拓与创新,二是文化背景的融合与优化。

下面就具体展开探讨当代文学的流派知识。

第一流派知识:后现代主义后现代主义是20世纪80年代以来出现的一种文学倾向,它在形式上具有强烈的自我意识和怀疑精神,是对现代主义文学在形式上的批评和反叛。

它强调的是多元文化的融合和重视传统。

在文学内容中往往存在着无序和离奇的情节,使用非线性结构体现叙事的松散和跳跃。

其创作的作品主要是对当代社会、人性以及政治、文化等方面的探索,关注社会边缘人群的处境。

第二流派知识:传奇现实主义传奇现实主义是20世纪后期出现的一种文学流派,它融合了传统和现代元素,具有独特的文化背景和审美追求。

传奇现实主义主张将传统的神话、寓言、传说等元素融入到当代的现实情境中。

这种文学倾向注重于人类的情感和感受,通过将现实和幻想相互交叉,传达出人性的多元性和复杂性。

第三流派知识:后现代主义后现代主义是20世纪80年代以来出现的一种文学倾向,它在形式上具有强烈的自我意识和怀疑精神,是对现代主义文学在形式上的批评和反叛。

后现代主义文学在内容上侧重于对历史和现实的反思和置疑,它以复杂的叙事、多重叙事、跨文本和意识流等表现手法,强调对人类经验的重新诠释,以达到对现实的批判,体现出文化的多元性和文化的批判性。

第四流派知识:新写实主义新写实主义是20世纪80年代以来出现的一种文学流派,它强调文学作品是对现实的真实性描写,具有极强的客观性和真实性。

新写实主义不再执着于现代主义的前卫形式与象征抒发,把目光转向更现实的生活,关注社会生活,特别注重描绘现实生活中被社会边缘化人群的状况。

它是一种追求对现实世界的透视和记录的文学姿态。

随着社会的变化和发展,新写实主义不断演进,成为现代文学思潮中的一种特殊的文学流派。

第五流派知识:零度现实主义零度现实主义是20世纪60年代发展起来的一种文学流派,主要以康德的唯想论为基础、尼采的超验主义为启示,其创作风格冷峻、几乎没有情感色彩,与黑格尔、马克思、恩格斯的理论与自然主义的写作风格相比,零度现实主义更侧重对存在问题的探索,表达现实世界中的冷漠、虚无、孤独和无力感。

当代中国文学史考研知识点第十二章80年代的新潮小说及其流变第十二章80年代的新潮小说及其流变第一节王蒙、宗璞等人的尝试意识流小说是我国新时期文学中最早出现的现代派小说形态。

最早出现的是王蒙的《布礼》,茹志鹃的《草原上的小路》和《剪辑错了的故事》、李陀的《自由落体》、李国文的《月食》《冬天里的春天》。

“集束手榴弹”:1979-80年,王蒙带来了现代派小说登场的消息,他借鉴意识流表现手法,连续发表了《夜的眼》《布礼》《春之声》等一批与传统现实主义小说大异其趣的作品,被称为“集束手榴弹”。

1980-82年,现代派小说加快步伐,主要有两种不同的形态:一是以王蒙代表的“意识流”小说,二是以宗璞为代表的荒诞派小说。

王蒙因为《组织部来了个年轻人》成名,被划为右派。

新时期后重返文坛,他的小说有四种类型:一是现实主义小说,以《组织部来了个年轻人》《青春万岁》为代表二是将现实主义与现代主义结合的作品,《在伊犁》《新大陆人》系列、《名医梁有志传奇》《活动变人形》三是后现代主义小说:《来劲》,注重语言在能指层面上的编码四是意识流小说。

大多创作于70年代最后一年和80年代最初几年主要包括《布礼》《春之声》《夜的眼》《海的梦》《风筝飘带》《蝴蝶》《杂色》等。

《布礼》是转向意识流小说的发轫之作。

主人公钟亦成的意绪流动,将三十年时空任意切割和重新组合,表现历史沧桑和主人公的政治信仰。

《春之声》写归国知识分子岳之峰在闷罐子车的思绪,表现知识分子的爱国情怀和对未来的信心。

《杂色》写曹千里骑在马上的思绪,交织着对历史和现实的思考和怀疑,对陋习的谴责和对时弊的针砭。

到了《相见时难》,王蒙的意识流小说开始转变,将现实主义与现代主义相结合,既注重对心灵变化历程的追踪,又主义通过丰富生动的细节突出人物性格,体现了开放的文学观念。

王蒙的意识流小说是典型的中国式意识流,也被称为“东方意识流”。

首先,它虽然打破了物理时空,呈现出主观意识流,但内容是明朗的,不涉及性意识;思绪是理性的,有内在的秩序和联系。

新时期文学是我国当代文学发展过程中的一个重要阶段,是指1976年以后的我国文学家创作活动,是指人们对“文革”后正在展开的文学的命名。

在介绍新时期文学之前,我们有必要了解一个中国近代文学发展的一些概况。

根据中国的社会历史概况,我国的文学活动以1949年7月第一次文代会为分水岭,被划分成了中国现代文学和中国当代文学。

在中国当代文学发展过程中,根据其发展的各个不同历史阶段,我们又通常将中国当代文学划成三个部分:一、建国十七年文学:1949—1966年,即建国到文革前的十七年时间,我们称之为建国十七年文学,建国十七年文学在文艺思想路线上继承了延安文艺座谈会以来的传统,在题材上多选用历史和革命的题材,创作上形成了一套公私二元对立的模式,文学创作模式的单一直接导致文学创作的僵化,到十年文化大革命期间,这种僵化的创作格局被推到了巅峰。

二、文革十年文学:1966年—1976年10年间的文学活动文革十年文学继续延续建国十七年的单一、僵化的创作,并将其推向了极点,十年官方文学活动仅限于八部样板戏的改造,使文学发展的内容和形式都陷入了僵化的沼泽,和主流创作模式背离的作家被迫将自己的创作转向地下,部分作家也因对延安文艺座谈会的传统提出质疑而被迫中断创作,到劳改农场、边疆地区进行思想改造。

一方面,造成这一时期的文学活动形成了一个断层,另一方面,又为新时期文学的突破奠定了生活基础,为新时期文学的发展积蓄了力量。

三、新时期之学(1976——)是当代文学发展过程中的一个较为重要的部分,这一时期的文学创作一方面是适应文学自身发展内在规律,要求有新的文学作品来突破传统僵化的表达模式需要,另一方面也是同我国政治体制变革的大事件相适应的思想变革的需要决定的。

因而这一时期的文学创作带有许多显著不同于前面时期的特点。

新时期文学开始表现出一些与延安文艺座谈会以来的传统明显不同的特点:1、随思想上的进一步实破和政治体制的改革,文学打破以往与政治紧密的联系,而变为与经济生活息息相关。

2、创作模式由传统单一和一元比(二元对之模式)转向多元化格局,出现各式各样的文学创作式样、思潮、流派。

创作题材上也由过去反映革命战争和历史的宏大题材转向个人化的叙事立场。

了解了新时期文学的这样一些特点后,我们就从诗歌、小说、散文三个方面来看一看新时期的创作。

第一讲新时期诗歌新时期诗歌发展大抵经历了以下几个阶段。

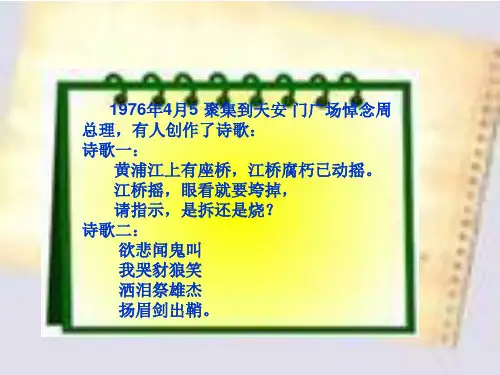

一,对传统的恢复与延续:这一阶段主要指1976年、1978年拨乱反正期间的一部分诗人的创作活动。

回归诗人:指一批在五十年代就成名的诗人,由于历史原因,在文革期间被迫中断创作,在拨乱反正后又重新开始创作,我们把这一批诗人称作回归诗人。

这一批诗人的代表人物有艾青、公刘、流沙河以及曾卓、绿原等原七月派诗人。

代表作品有:艾青《鱼化石》和曾卓《悬崖边的树》、牛汉《我是一颗早熟的枣子》,这里我们仅以《鱼化石》和《悬崖边的树》为例来看一看诗人重返诗坛的心情:不幸遇到火山爆发也可能是地震你失去了自由被埋进了灰尘过了多少亿年地质勘探队员在岩层里发现你依然栩栩如生归来诗人(或复出诗人)诗歌创作被禁锢许多年后形成艺术家艺术生涯中的一个值得重视的重要阶段,艾青复出后诗歌上开始出现哲理化倾向,表现在多从时代特征入手处理题材,对生活现象超越写实性描述,从而将生活现象上作为对历史观和人心态的概括上来。

回归(或复出诗人)主要包括以下三类诗人:1、50年代反右运动中的右派诗人,艾青,公刘、白桦、流沙河等。

2、“胡风事件”中受牵连的七月诗人:绿源、牛汉、曾卓等3、与主流文艺观念相左的九叶诗人,辛笛、陈敬容、郑敏等。

二、对延安文艺传统诗歌的质疑和突破崛起诗群:一批于文革中被迫到边疆从事劳动改造的作家,在劳改期间积累了丰富的经验,拨乱反正后,开始在诗坛崛起的诗人。

崛起是相对,七十年末期间的回归而言,标志着中国新诗对传统创作模式的突破,这种崛起不仅包括80年代早期的朦胧诗群,甚至包括后来的实验诗群。

朦胧诗完成了新时期诗歌创作突破过程,这群反“正统”的青年先锋诗人一开始就表现创作上的难解、晦涩,表现出与当代诗歌规范背道的叛逆特征。

学术上把这一批诗人的创作划分成了三个时期:(1)滥觞期(60年代末—70年代初);(2)涌流期(1978年《今天》);(3)发期期(1983年后)三个时期的代表诗人有:多多(原名栗世纪)(一个阶级的血流尽了/一个阶段的箭手仍在发射……)北岛(赵振开)卑鄙是卑鄙者的通行证/高尚是高尚者的墓志铭/看吧,在镀金的天空中/ 飘满了死者弯曲的倒影。

顾城黑暗给了我黑色的眼睛/ 但我却采用他寻找光明三、对艺术的新探索——新生代诗人经过朦胧诗人的传统的突破以后,新时期诗歌在80年代后期开始出现艺术探索的新阶段——实验诗。

实验诗人把艺术探索作为一种尝试,他们毫不掩饰他们是凡人,是小人物,他们的诗歌探索就象实验室里的摸索。

研究者们因而冠以实验诗之名。

实验诗的探索过程中一开始出现了许多形形色色的流派,下面我们一起来看一看其中一些主要诗人和流派。

海手,查良海,1989年于山海关卧轨自杀,代表作有《以梦为马》或《祖国》。

我要做远方的忠诚的风/ 和物质短暂的情人/ 和所有以梦为马的诗一样/ 我不得不和烈士和走在同一道路上……由于篇幅关系,这里我就不全篇介绍《祖国》一诗,但我们从诗人的诗句中可以感受到“和烈士和唱,走在同一道路上”的诗人的形象的这一主题。

2、莽汉主义与李亚伟李亚伟与万夏、明王等作家共同创作的流派。

李亚伟有作品《怀旧的红旗》、《中文系》(中文系是一条撒满钓铒的大河/浅滩边,一个教授和一群讲师在撒网/网住的鱼儿/上岸后就当助教,然后/当屈原、李白的导游,然后/再去撒网/要吃透了《野草》《花边》的人/把鲁迅存在银行,吃利息……)3、非非主义:由周佑伦和蓝马等人组织发起的在《变构:当代艺术启示录》中指出了明确的主张。

4、他们文学社:韩东、于坚等。

5、整体主义:或叫新传统主义的宋渠,宋炜、廖亦武、欧阳江河等。

6、西北:有诗集《中国的玫瑰》《光中的蝙蝠》新生代诗歌呈现出风格流派的多元化,为我国诗歌中兴注入了一湾清泉。

第二讲新时期小说新时期小说大抵也经历了思想突破,(70年代末期到八十年代初期),艺术手法的探索阶段。

新时期小说创作的思想突破阶段经历了三次比较的文艺思潮:伤痕文学、反思学、改革文学,在三次主要的大文学思潮之下,又有若干小的文艺思潮,火墙文学、知青文学等,这里我们就一起来看一看三次文艺思潮和具体的作家作品。

伤痕文学:新时期出现的第一个文艺思潮,以《班主任》为发端,以卢新华的《伤痕》而得名,回忆十年浩劫带给人精神上的扭曲和伤痕的文艺思潮。

代表作:《班主任》、《伤痕》、《回答》、《哥德巴赫联想》。

反思文学:在“伤痕”思潮的基础上,对动乱形成的社会历史原因进行进一步反思的文学思潮。

代表作《邢老汉与狗的故事》、《芙蓉镜》、《漏斗户主》改革文学:经历“伤痕”和“反思”之后,呼唤表现城市工业和乡村改革的文学思潮。

蒋子龙《乔厂长上任记》、《陈奂生上城》、《人生》,从“伤痕文学”、“反思文学”和“改革文学”我们可以看得出新时期小说思想突破的三个阶段:伤痕文学是对十年浩劫的反省和否定,其创作主体多为青年知青作家,这些作家在悲剧感伤的基调下回顾十年动乱的精神上和肉体上带来的创痛,其意义在于伤痕文学作品的批判与揭露的社会意义。

反思文学则不停留于十年浩劫给人们带来的伤痕上,而是开始对当代生活的悲剧性进行回顾和思考,其主体是一批“复出作家”,这些作家对“伤痕”进行了进一步深思,挖掘了造成伤痕的社会历史文化原因,从“伤痕”思潮的悲剧,伤感的感性认识开始向较为理性的挖掘过渡。

改革文学则是在“伤痕”和“反思”过后“痛定思痛”,对社会生活重新审视,延续了反思与“伤痕”的现实主义干预精神,将创作的领域由对过去的反省反思开拓到对未来的展望上来。

从“伤痕”到“反思”、“改革”文学我们可以看到新时期小说思想突破的三个阶段是紧密相连、层层深入的思想感悟过程,我们也能看到“伤痕文学”和“反思文学”之间的内在区别。

我们要学习思想突破阶段的主要作品有刘心武的《班主任》古华的《芙蓉镜》路遥的《人生》张贤亮的《唯物主义启示录》等新时期小说的艺术探索阶段:新时期小说的艺术探索阶段有其思想、社会历史背景,这里我们先来对这些背景做一下简单分析:经历思想突破阶段后文学向的回归,和西方的启蒙主义运动一样,新时期文学经过思想启蒙突破阶段后,开始向人文的道路上回归,题材上开始一改以往描写重大社会政治生活的宏大题材向表现日常凡人琐事生活转变,艺术手法上由过去的重叙事向多元化叙事方向过渡。

这样一种多元化的叙事是随着70年代末期文艺解思想的突破,对西方经典名著的泽公的进一步放开,西方“现代主义”逐步被泽公入围内,从而在国内引起了新时期风格迥异的艺术探索,这是我们来对新时期这些文学流派和思潮做一些简单介绍。

1、人文主义文学思潮:和西方思想启蒙运动一样,新时期经历了“伤痕”“反思”的思想启蒙突破后,文学创作也开始将向人本道路上回归,具体表现在延安文艺座谈会后的共名的传统开始被抛弃,开始转向新时期的无名,创作由反映社会历史的重大问题向对人0本身的思考上回归。

这一类作品主要有:《爱,是不能忘记……》《男人的一半是女人》《受戒》《大海纪事》《黑骏马》等2、中国新时期的现代主义:对西方经典著作借鉴的基础上产生的。

我国新时期的现代主义主要有以下特点:1、最具有探索性,最远离我国文学传统的流派,当其以非理性、反传统、荒谬感来揭示文革历史,有其特殊的意义。

3、但新时期的现代主义明显带有人生荒诞、感伤的基调,把该基调作为人生的常态则太过之。

作品有《春之声》、《冈底斯的诱惑》、《红高粱》。

3、由反传统向传统的回归一:寻根文学的发展,经历了新时期现代主义的躁动之后,很多作家开始冷静下来思考中国特有的文化传统,创作出了一批带有浓厚民族文化意识的作品。

这一类作品有《棋王》《爸爸爸》(市井小说)4、新时期军旅小说新时期的军旅小说与传统的军旅小说相比,产生一些新的变化,从五十年代战争题材小说和六十年代军旅题材的小说,中间一共经历了三个阶段:1)早期军旅小说的二元对立模式:《红明》《红岩》2)八十年代中期以广阔的社会历史生活为背景的战争小说《西线轶事》《高山下的花环》3)摒弃社会政治化视野,探寻个性化心理的结构模式《绝望中诞生》5、新写实小说:在创作上以写实为主要特征,注重现实生活原生形态还原,直面现实,直面人生的文艺思潮,代表作家有池莉、方方、刘震云、刘柏、叶北言、苏童等。

作品有《一地鸡毛》《烦恼人生》《风景》《狗日粮食》等。

新时期小说呈现复杂纷呈的景象,且作品批评,以上是对新时期艺术探索阶段的一些思潮和流派做了一个简单的介绍。

第三讲新时期散文和其他文艺作品新时期散文创作主要涉及一些老作家回忆录、学者随笔和部分作家的抒情散文。