80年代文艺思潮

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:17

中国当代文学史知识点整理

1. 社会主义现实主义:这是 20 世纪 50 年代至 70 年代中国文学的主导思潮,强调文学要为社会主义服务,真实地反映现实生活。

2. “百花齐放,百家争鸣”方针:1956 年提出的文艺方针,鼓励文艺创作的多样性和创造性,促进了文艺的繁荣。

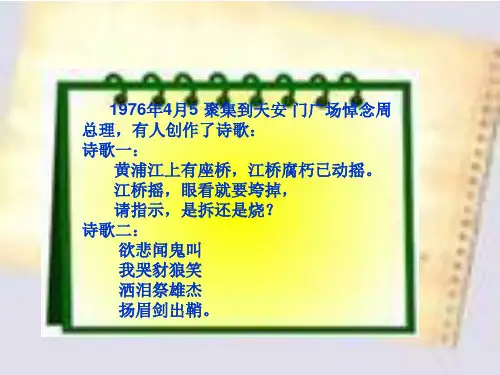

3. 伤痕文学:20 世纪 70 年代末至 80 年代初出现的一种文学思潮,以揭露和反思“文革”给人民带来的伤害为主题。

4. 改革文学:20 世纪 80 年代兴起的文学思潮,关注中国社会的改革开放进程,反映人民生活和社会变革。

5. 寻根文学:20 世纪 80 年代中期出现的文学思潮,主张从传统文化中寻找民族精神和文化根源。

6. 先锋文学:20 世纪 80 年代后期兴起的文学思潮,强调形式创新和艺术探索,代表作家有莫言、余华等。

7. 新写实主义:20 世纪 90 年代出现的文学思潮,关注现实生活中的普通人,强调真实、平实的写作风格。

8. 网络文学:随着互联网的发展而兴起的文学形式,具有广泛的参与性和互动性。

这些知识点只是中国当代文学史的一部分,还有许多其他重要的作家、作品和文学思潮值得关注和研究。

8090年代文学思潮学习心得在8090年代文学思潮中,有三种人的观点。

一是承续五四科学理性背景上的个性主义的声音,他们延续着五四“人的文学”的观念,代表人物有梁实秋,朱光潜等;二是左翼革命文学的“阶级的人”的声音,代表人物有邓中夏,郭沫若等;三是近现代通俗文学的“人”的观念,充分世俗化中的充分人性化,通俗文学的大众伦理道德与大众人性观,代表人物有“鸳鸯蝴蝶派”的作家。

80年代人文主义的文学思潮特点是沉潜深入而不激越,更深刻而淋漓尽致地阐扬了五四“人的文学”的学理流脉。

人文主义代表作家朱光潜、梁实秋、沈从文等人反对“为艺术而艺术”,他们提出人性核心的道德评价文学标准。

其中梁实秋否定五四文学,提出五四文学是受外国文学的影响;是一场浪漫的混乱,个性解放是将变态极力扩张;艺术上否定浪漫主义、思想上否定个性主义,整体否定五四新文学运动。

而朱光潜则重视与强调文学“洗刷人心”、再造国民灵魂的作用。

他主张文学创作要自由生发、冷静超脱、怡情悦性,维护文学的独立自足性。

沈从文更是希望自己的文学作品能给人以艺术的美,不关注中国社会的变动,否定文艺与时代的必然联系。

在现在来看,从推动中国文学哲学美学的发展来讲,这批人文主义作家为中国文学的发展做出了不可否定的贡献,各种外国文艺与美学理论被翻译、介绍到中国,进而引发本土学者的学理性探索,他们总结出的艺术创作的某些规律,时至今日仍是影响巨大。

从历史政治角度来讲,在马克思主义文艺思潮与人文主义思潮论证的过程中,在不断克服自身左倾幼稚病的过程中,成为影响巨大的文学思潮。

虽然人文主义文艺思潮在理论和创作上也有不可忽视的实绩,并对主流派文学起到某种补充和纠偏的作用,但是他们的一些理论超离现实、不合时代需求。

并且自古大多文人都有家国情怀,但是结合当时的时代背景,这批人文主义作家显然更注重文艺的文学创作,对中国社会的关注不够。

90年代是以左联为首的左翼革命文学思潮,他们从阶级论出发,把自己定位于现代大工业时代产业工人和大众的代言人身份,以文学为阶级斗争的工具,要求文学更自觉地成为以夺取政权为中心的无产阶级斗争的工具。

新写实主义名词解释新写实主义是20世纪80年代中国文学舞台上出现的一种文艺思潮和文学创作方法。

它是对中国社会主义现实主义文学的一种批判和反思,力求回归到真实生活的自然状态,通过真实、客观地描绘社会生活中的人物和事件,向读者展示社会的多面性和复杂性。

新写实主义强调个体的独特性和多样性,追求了“真实”和“新颖”的结合,以“发现生活的艺术”为宗旨。

新写实主义是对现实主义文学的一种全新思潮,尤其是在80年代的中国社会,经历了政治运动与社会改革,社会面貌发生了巨大变化,新写实主义于是迅速兴起。

它提醒人们意识到现实主义诗意性和形式感的缺失,主张文学要回归实事、实人、实物,要以真实的语言来反映真实的生活,表达普通人的真挚感受和情感体验。

新写实主义向人们展示了一个鲜明的现实形象,这种形象是合情的、合理的,是真正符合生活与生命的形象。

新写实主义的特点之一是强调对社会生活现象的真实揭示。

它试图通过真实客观地展示社会生活中的人物、事件和环境,传达出对真实世界的深刻认识。

新写实主义强调表现个体的正常与平凡,不谈英雄,不取巨大新闻事件为题材,让普通人和普通事成为文学创作的对象。

新写实主义还追求语言和艺术的真实性,以直观的方式呈现作品的情节和人物形象,避免虚构和夸张的成分。

新写实主义的另一特点是注重题材与表现形式的多样性和新颖性。

它试图发掘出社会中各种不同又鲜明的人物形象,呈现出多样化的社会层面和多元化的生活状态。

在表现形式上,新写实主义弥补了之前现实主义文学对经验感知的片面性,并寻求新的表现方式和艺术技巧,多样化的风格特征和形式变种同时也加强了作品的真实感。

新写实主义运动的最大成果是将中国的写实文学推向了一个新的高度。

通过对现实的透视和揭示,它展现了一个真实而复杂的中国社会,为文学进一步拓展了表现空间。

新写实主义的语言表达和艺术创作方法为中国当代文学的发展提供了新的路径和范式。

邓小平文艺思想与80年代文艺思潮1. 引言1.1 邓小平文艺思想的背景邓小平文艺思想的背景可以追溯到1978年党的十一届三中全会后,邓小平提出了“解放思想,实事求是”的重要理论。

在文化大革命的余波中,文艺界出现了严重的思想僵化和创作停滞的现象,迫切需要一种新的思想指导来重振文艺创作的活力。

邓小平文艺思想的核心是要求文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民、服务人民,反对形式主义、空洞主义和唯美主义。

他强调文艺创作要反映社会主义现实,要求艺术家关注人民的日常生活、情感和思想,真实地反映社会生活。

邓小平文艺思想为80年代文艺思潮的兴起奠定了思想基础,成为新时期文艺创作的重要指导。

1.2 80年代文艺思潮的兴起80年代是中国文学历史上一个极为重要的时期,也是一个极为特殊的时期。

这个时期的兴起,不仅是中国改革开放政策的导向,也是文学思潮发展的重要标志。

80年代文艺思潮的兴起,与邓小平文艺思想的提倡有着密切的联系。

在邓小平的倡导下,80年代文艺思潮得以蓬勃发展,不断探索和创新,呈现出丰富多彩的文学风貌。

80年代文艺思潮的兴起,主要表现在文学创作中对新的审美追求和探索。

作家们在这个时期开始大胆地尝试各种新颖的文学形式和表达方式,挑战传统的文学规范和思维模式。

他们大胆探讨社会现实、人性命运,展现出强烈的批判意识和反叛精神。

80年代文艺思潮的兴起,为中国文学注入了新的活力和创造力,推动了文学创作的深入发展。

2. 正文2.1 邓小平文艺思想的主要内容邓小平提出“四个坚持”的文艺方针,即坚持以社会主义为主题、以人民为中心、以实事求是为宗旨、以批评自由为方向。

这一方针要求文艺作品必须符合社会主义核心价值观,以人民群众的利益和审美为出发点,立足于实际情况,敢于批评指导,这是邓小平文艺思想的核心。

邓小平强调文艺工作者要坚持“三大定力”,即坚定政治定力、报效人民定力、艺术创造定力。

这要求文艺工作者在创作中要自觉地承担起社会责任,不忘初心,牢记使命,保持创作热情和创作精神。

后现代主义与文艺后现代主义是20世纪80年代之后兴起的一种文学、美学和哲学思潮,它试图超越现代主义的对理性和现实的批判,并强调了语言和叙事的重要性。

它在艺术、文学和哲学领域的影响非常深远,不断挑战人们对现代世界的认识和理解。

而在这一思潮中,文艺也随之变革,不断探索新的艺术表现和形式。

一、反对大师纪元后现代主义文艺在很大程度上是反对大师纪元的,即反对传统的文艺观念和方法。

这种反叛精神使得文艺不断跳脱传统,采用新的方式表达,呈现出前所未有的形态,同时也带来了前所未有的困惑和思考。

在文学方面,后现代主义文艺取消了传统的叙事结构,引入意识流和碎片化的故事结构,突破了人们对文学式样的认知,强调了表现力的多元性。

二、语言的反叛和重构后现代主义文艺中,语言也成为了一种反叛主张。

传统的语言被看作是权力的象征,是一种调控和制约思维和行为的机制。

而后现代主义文艺则试图打破这种机制,探索人们对语言的认知和理解。

后现代主义文艺中充斥着拼贴、混杂和模拟语言,这些语言形式挑战了人们对语言的刻板印象和先入为主的思考方式,拓展了人们对语言表达的认识。

三、形式的多元性后现代主义文艺在形式上也表现出了多元性,采用了不同的艺术手段和表现形式。

比如电影方面,《异形》将外星生物的形态和特征化为了极端的物种化变异;《黑客帝国》则在影视表现上采用了大量的慢动作和动态镜头,形成了强烈的视觉冲击力。

而在音乐方面,后现代主义文艺则突破了人们对音乐的固有理解,通过不同的节奏、乐器和人声交织,尝试打破经典音乐和流行音乐的界限,传递更深层的情感和思考。

四、“自我”与“他者”的反思后现代主义文艺非常注重对个体和社会的关系的思考和探讨。

后现代主义文艺表现出了对“自我”和“他者”的双重关切,其中既有对个体主体性的反思,也有对社会关系、来自于文化、历史和政治层面的束缚的批判。

这种对“自我”和“他者”的关注,让后现代主义文艺具有深刻的思想内涵和反思能力。

总结:后现代主义文艺是一个极具张力而又深刻的时期,在这个时期中,文艺的形式和内容都发生了巨大的变化和转型。

□第三編1978年—1989年第十章八十年代文學思潮一理论思潮的阵歇性波动80年代的文学思潮大致以1985年为界,前期以高度政治化的“思想解放”为主,后期逐渐走向反文化性的文化热。

(一)“思想解放”与“拨乱反正”1文艺与政治关系的重新辨识和争鸣。

1980年“二为方针”(“为人民服务”和“为社会主义服务”)的明确提出,对新时期文艺复苏产生了巨大的推动作用。

2现实主义的争论:围绕现实主义的“真实性”诸方面问题而展开,并通过对相关作品的具体分析而逐步深入。

(二)80年代前期文学思潮特征1文学取得了和现实生活发展的同步性,文学创作以现实主义为主潮。

2文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

3自觉地、大规模地把西方20世纪以来各种现代文学、思潮作为革新文艺的主要参照。

4对文学中人性、人情、人道主义问题的讨论是此期规模最大、对文学产生广远影响的、最深刻的文艺思想激荡。

(三)80年代后期文学思潮思潮特征:1着眼于新格局的建立。

文学要求回到自身的呼声日渐普遍和高涨,文学在表现时代时如何进一步展现自己的独特性是作家们普遍关心和思考的问题。

表现在创作与文艺理论观念上。

2文学的本体性备受关注。

“表现生活”已完全代替了“反映生活”,艺术观念发生整体位移,文学创作的“现代性”特征愈加鲜明,文学从观念到创作开始了全方位突破。

影响较大的争鸣:1方法年是指1985年和1986年,又被称为“观念年”。

这两年间,文学批评方法的更新问题成为文学界的热门话题。

从1984年开始,经过1985年一年的发展,流行于当代西方的各种批评方法被大规模介绍进来,同时被批评家迅速运用到对新时期文学乃至过去文学的研究实践中。

有形式主义批评、结构主义、符号学、表现主义、象征主义、文化分析等,尤以“系统论、信息论、控制论”所谓“三论”的引入和运用最为普遍,代表性论文有林兴宅的《论阿Q的性格系统》、刘再复的《论人物性格的二重组合原理》等。