中国现当代文学1980年代后文学思潮之一

- 格式:ppt

- 大小:138.50 KB

- 文档页数:19

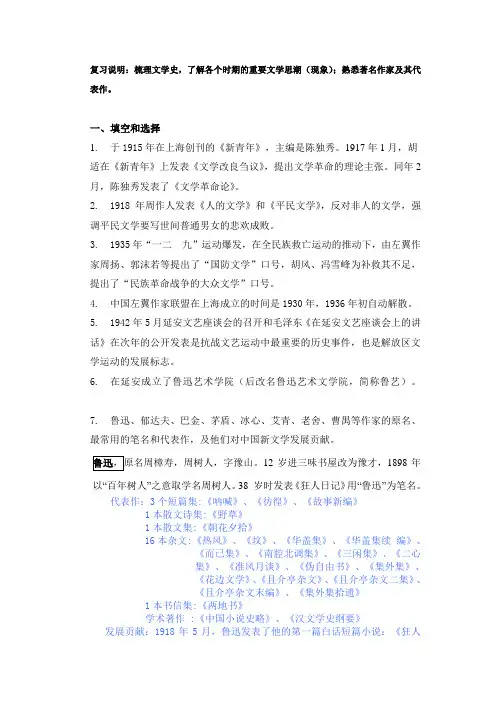

复习说明:梳理文学史,了解各个时期的重要文学思潮(现象);熟悉著名作家及其代表作。

一、填空和选择1.于1915年在上海创刊的《新青年》,主编是陈独秀。

1917年1月,胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》,提出文学革命的理论主张。

同年2月,陈独秀发表了《文学革命论》。

2.1918年周作人发表《人的文学》和《平民文学》,反对非人的文学,强调平民文学要写世间普通男女的悲欢成败。

3.1935年“一二九”运动爆发,在全民族救亡运动的推动下,由左翼作家周扬、郭沫若等提出了“国防文学”口号,胡风、冯雪峰为补救其不足,提出了“民族革命战争的大众文学”口号。

4.中国左翼作家联盟在上海成立的时间是1930年,1936年初自动解散。

5.1942年5月延安文艺座谈会的召开和毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》在次年的公开发表是抗战文艺运动中最重要的历史事件,也是解放区文学运动的发展标志。

6.在延安成立了鲁迅艺术学院(后改名鲁迅艺术文学院,简称鲁艺)。

7.鲁迅、郁达夫、巴金、茅盾、冰心、艾青、老舍、曹禺等作家的原名、最常用的笔名和代表作,及他们对中国新文学发展贡献。

12岁进三味书屋改为豫才,1898年以“百年树人”之意取学名周树人。

38 岁时发表《狂人日记》用“鲁迅”为笔名。

代表作:3个短篇集:《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》1本散文诗集:《野草》1本散文集:《朝花夕拾》16本杂文:《热风》、《坟》、《华盖集》、《华盖集续编》、《而已集》、《南腔北调集》、《三闲集》、《二心集》、《准风月谈》、《伪自由书》、《集外集》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》、《集外集拾遗》1本书信集:《两地书》学术著作 :《中国小说史略》、《汉文学史纲要》发展贡献:1918年5月,鲁迅发表了他的第一篇白话短篇小说:《狂人日记》(1918年5月《新青年》第四卷第五号)1、进化论思想2、个性主义思想3、关于改造国民性问题的见解发展贡献:鲁迅是现代文学的奠基者。

名词解释第一次文代会:中华全国文学艺术工作者代表大会即第一次文代会于1949年7月2日至19日在北平召开。

来自解放区和前国统区的文艺工作者约八百多人参加了这次会议,周恩来代表中央作报告,周扬和矛盾分别代表两个地区作文艺运动经验的报告;会议确定毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》作为新中国文艺的总方针。

选举成立全国性的文艺组织—文联和领导机构。

第一次文代会标志着当代文学的伟大开端和新政权领导下的文艺阵营的建立。

开始了当代文学的“一体化”的进程,并确立了各种文学力量在“当代文学”中的资格和地位。

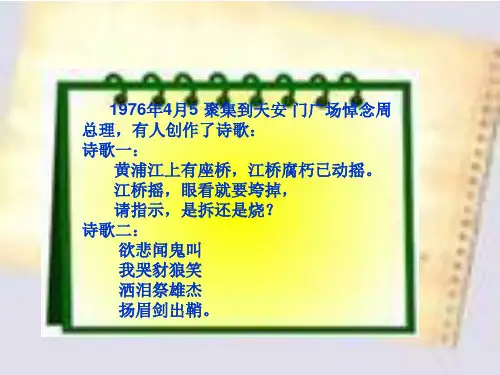

1.天安门诗歌运动:1976年清明节前后,大批民众借用包括诗歌在内的各种形式,在天安门广场表达对周恩来的悼念和对“四人帮”执政的抗议。

在这一政治事件中,诗歌起到了重要的作用,史称“四五运动”。

随着文革的结束,这些作品被辑集为《天安门诗抄》,文学史上也称其为“天安门诗歌运动”或“四五诗潮”。

天安门诗歌的作者绝大多数是不知名的普通群众,这些诗歌大都言简意赅、短小精悍,而且众体兼备,手法多样,语言朴实,感情真挚,极富感染力,充分显示了广大人民群众的艺术创造力。

3.重写文学史:重写文学史新时期文学从 78 年以来,随着 20 世纪文论大量涌入,文学的各种思潮都推动了文学观念的更新转型,重写的意义是改变这门学科原有的性质,使之从从属于整个革命史传统教育的状态下摆脱出来,成为一门独立的审美的文学史学科,改变过去各种文学史编著中的“非科学的思维定势”在1988年《上海文论》开设“重写文学史”专栏展开。

“重写文学史”口号既反映了80年代后期意识形态环境的宽松和日益多元化的观念空间,也是从70年代末开始治学生涯的年轻学者在文艺理论和批评方面的一次大胆、深入的积极探索。

4.伤痕小说:新时期第一个文学思潮伤痕文学中成就最大的,是正面描写文革造成整个民族伤痕,揭示文革中个人和家庭悲剧命运的小说。

以1977刘心武《班主任》为发轫之作,因卢新华《伤痕》(1978)而得名。

第九章80年代以来的文学思潮第一节80年代以来的文学文化语境一、从惯性写作到自觉写作:文学“本体”确立的艰难1、社会结构表层的变革与精神、思维的惯性延续粉碎“四人帮”,对中国社会来说是一次历史性的巨大转折。

但这种转折首先表现在社会结构的表层形态中,而从精神意识和心理思维层次来说,“转折”的到来显然要艰难得多。

具体到广大知识分子和作家来说,那种主体解放的热情可以说完全是自发的、感性的,而不是自觉的、理性的。

时期之初的文学写作,思想的惯性、思维的惯性、语言的惯性共同铸造了一种“时代共名”,其具体标志就是与政治惯性的高度汇合、过去语言惯性的自然延伸、个人声音被集体言说惯性的淹没、现实主义大潮的惯性式重新确立、人的主体性与文学主体性的不平衡状态以及经济领域的“洋跃进”与文学领域的“洋跃进”的契合等。

2、、“时代共名”笼罩下的“伤痕”、“反思”与“改革”伤痕文学:新时期之初整个民族虽然告别了一个“旧时代”,但国家的政治生活、经济生活、文化生活仍在过去那个时代的“惯性”轨道上向前滑行。

虽然,批判对象变了,但批判的方式、批判的思维甚至话语方式都跟“四人帮”时代毫无二致。

文学此时沉浸在被解放的狂热中,它与激情的政治时代保持了高度的合拍,以“伤痕文学”响应着时代揭批“四人帮”的主潮。

作家的话语冲动和情绪冲动本质上并不是为“文学”而发,他们只是为了在时代的洪流中汇入自己的声音。

“四人帮”长期剥夺了他们写作的权利,他们需要一个艺术的恢复时间,但他们又不愿意再次被时代遗忘,于是他们只能迫不及待地操持着过去时代的“语言”,以过去时代的“思维方式”对过去时代进行着激烈的批判,这既是一种文学惯性使然,又是作家们的一种无奈的选择。

伤痕文学存在的意义。

在许多时期特别是“文革”中实际上已异化成了“瞒和骗”的怪胎,“伤痕文学”用它的“血和泪”唤回了现实主义文学的本性,重现了现实主义文学的批判传统,并据此标示了与那个“旧时代”的真正的文学决裂。

当代中国文学史考研知识点第十二章80年代的新潮小说及其流变第十二章80年代的新潮小说及其流变第一节王蒙、宗璞等人的尝试意识流小说是我国新时期文学中最早出现的现代派小说形态。

最早出现的是王蒙的《布礼》,茹志鹃的《草原上的小路》和《剪辑错了的故事》、李陀的《自由落体》、李国文的《月食》《冬天里的春天》。

“集束手榴弹”:1979-80年,王蒙带来了现代派小说登场的消息,他借鉴意识流表现手法,连续发表了《夜的眼》《布礼》《春之声》等一批与传统现实主义小说大异其趣的作品,被称为“集束手榴弹”。

1980-82年,现代派小说加快步伐,主要有两种不同的形态:一是以王蒙代表的“意识流”小说,二是以宗璞为代表的荒诞派小说。

王蒙因为《组织部来了个年轻人》成名,被划为右派。

新时期后重返文坛,他的小说有四种类型:一是现实主义小说,以《组织部来了个年轻人》《青春万岁》为代表二是将现实主义与现代主义结合的作品,《在伊犁》《新大陆人》系列、《名医梁有志传奇》《活动变人形》三是后现代主义小说:《来劲》,注重语言在能指层面上的编码四是意识流小说。

大多创作于70年代最后一年和80年代最初几年主要包括《布礼》《春之声》《夜的眼》《海的梦》《风筝飘带》《蝴蝶》《杂色》等。

《布礼》是转向意识流小说的发轫之作。

主人公钟亦成的意绪流动,将三十年时空任意切割和重新组合,表现历史沧桑和主人公的政治信仰。

《春之声》写归国知识分子岳之峰在闷罐子车的思绪,表现知识分子的爱国情怀和对未来的信心。

《杂色》写曹千里骑在马上的思绪,交织着对历史和现实的思考和怀疑,对陋习的谴责和对时弊的针砭。

到了《相见时难》,王蒙的意识流小说开始转变,将现实主义与现代主义相结合,既注重对心灵变化历程的追踪,又主义通过丰富生动的细节突出人物性格,体现了开放的文学观念。

王蒙的意识流小说是典型的中国式意识流,也被称为“东方意识流”。

首先,它虽然打破了物理时空,呈现出主观意识流,但内容是明朗的,不涉及性意识;思绪是理性的,有内在的秩序和联系。

当代文学思潮名词解释1、“朦胧诗”——20世纪70年代末80年代初,文坛上涌动着一股崭新的诗潮,因章明发表《令人气闷的“朦胧”》一文而得名。

其成员包括北岛、顾城、舒婷、杨炼、江河、芒克、多多、梁小斌等。

他们从自我心灵出发,以象征、隐喻、通感等现代诗歌的艺术技巧创作了一批具有新的美学特点的诗歌。

如北岛的《回答》顾城的《一代人》等。

2、“样板戏”又称作“革命现代京剧”。

是20世纪中国文学史上的一个极其特殊的称谓和现象。

产生于六十年代,流行于文革时期。

它是对传统京剧的一次大胆的尝试和改革,由于江青的参与,样板戏过多地与“阶级斗争”的政治现实相联系,形成“三突出”、“三结合”等一系列模式化的文学观念,给文革期间的创作造成恶劣的影响。

习惯上将京剧现代戏《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《智取威虎山》、《海港》,芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》和交响音乐《沙家浜》并称“八个样板戏”。

4、先锋小说——产生于20世纪80年代中期,以马原、莫言、残雪、格非、孙甘露、余华等为代表,在叙事革命、语言试验和生存状态三个层面同时进行大胆的创新和激进的试验。

所谓先锋精神,就是以前卫的姿态探索存在的可能性以及与之相关的艺术的可能性,它以不避极端的态度对文学的共名状态形成强烈的冲击。

先锋文学从某种程度上是对启蒙与人性的怀疑,打破了传统的文学规范,使得极端个人化的写作成为可能,对以后的文学创作影响较大。

7、反思文学:通过艺术概括,深刻地揭示出极左思潮和现代迷信给党和人民造成的巨大损失和严重后果,从不同方面总结了党的优良传统受到破坏的历史教训,启示人们思考产生历史悲剧的社会原因,以防悲剧重演的这类文学作品称为反思文学。

反思文学具有较为深邃的历史纵深感和较大的思想容量,揭露和批判极左路线、反对官僚主义,揭示社会和历史悲剧,呈现和剖析悲剧人物的命运遭际,刻画悲剧人物性格是它们共同具有的特色。

如《内奸》(方之)、《李顺大造屋》(高晓声)、《剪辑错了的故事》(茹志鹃)、《布礼》(王蒙)、《人到中年》(谌容)、《芙蓉镇》(古华)等。

□第三編1978年—1989年第十章八十年代文學思潮一理论思潮的阵歇性波动80年代的文学思潮大致以1985年为界,前期以高度政治化的“思想解放”为主,后期逐渐走向反文化性的文化热。

(一)“思想解放”与“拨乱反正”1文艺与政治关系的重新辨识和争鸣。

1980年“二为方针”(“为人民服务”和“为社会主义服务”)的明确提出,对新时期文艺复苏产生了巨大的推动作用。

2现实主义的争论:围绕现实主义的“真实性”诸方面问题而展开,并通过对相关作品的具体分析而逐步深入。

(二)80年代前期文学思潮特征1文学取得了和现实生活发展的同步性,文学创作以现实主义为主潮。

2文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

3自觉地、大规模地把西方20世纪以来各种现代文学、思潮作为革新文艺的主要参照。

4对文学中人性、人情、人道主义问题的讨论是此期规模最大、对文学产生广远影响的、最深刻的文艺思想激荡。

(三)80年代后期文学思潮思潮特征:1着眼于新格局的建立。

文学要求回到自身的呼声日渐普遍和高涨,文学在表现时代时如何进一步展现自己的独特性是作家们普遍关心和思考的问题。

表现在创作与文艺理论观念上。

2文学的本体性备受关注。

“表现生活”已完全代替了“反映生活”,艺术观念发生整体位移,文学创作的“现代性”特征愈加鲜明,文学从观念到创作开始了全方位突破。

影响较大的争鸣:1方法年是指1985年和1986年,又被称为“观念年”。

这两年间,文学批评方法的更新问题成为文学界的热门话题。

从1984年开始,经过1985年一年的发展,流行于当代西方的各种批评方法被大规模介绍进来,同时被批评家迅速运用到对新时期文学乃至过去文学的研究实践中。

有形式主义批评、结构主义、符号学、表现主义、象征主义、文化分析等,尤以“系统论、信息论、控制论”所谓“三论”的引入和运用最为普遍,代表性论文有林兴宅的《论阿Q的性格系统》、刘再复的《论人物性格的二重组合原理》等。

中国现当代文学流派•荷花淀派──孙犁,刘绍棠,从维熙,韩映山•荷花淀派,中国当代文学流派,1950年代以孙犁为代表的河北作家创办。

大多以农村日常生活为题材,作品格调清新,具有感染力。

代表作是孙犁的文集《白洋淀纪事》。

•(后来者注:与许多文学史上的流派一样,荷花淀派之称同样出自于理论研究者的命名,孙犁本人对这一提法并不十分认同——不过,他亦未公开否认自己与该流派之间的关系。

)••山药蛋派──赵树理,马烽,西戎,孙谦•山药蛋派,中国当代文学流派,又叫山西派。

1940年代起,以赵树理为代表的山西作家倡导民族化、大众化的艺术风格表现农村生活,形成中国当代文学的第一个流派。

••伤痕文学:•伤痕文学泛指中国在1980年代开始一种文学创作思想(潮流),是中国在文化大革命结束后最先出现的一种文学现象。

主要是表现“文化大革命”给人们带来的精神物质上的巨大伤害以及对国家民族前途的反思,是一个具有历史转折意义的文学现象,在当时中国社会有广泛影响。

•代表作品:《伤痕》__卢新华;《被爱情遗忘的角落》___张弦••反思文学•反思文学本世纪80年代前半期在中国大陆文坛出•现的一种令人瞩目的文学现象。

“反思”一词是哲学上的一个术语,含有反省、回顾、再思考、再评价、怀疑以往既成的结论等多层意思。

十一届三中全会后,在思想解放运动的影响下,伴随着政治上的拨乱反正,作家们开始以冷静、严肃、实事求是的态度去审视历史,他们的视野更加阔大、思考更加深入,反思文学从而应运而生。

反思文学是伤痕文学的发展和深化。

••改革文学•改革文学,中国文化大革命后的一种文学流派(思潮),发轫之作为蒋子龙1979年发表的《乔厂长上任记》。

这类作品以中国十一届三中全会带来的改革浪潮为描写对象,塑造了一批改革家的形象。

是中国社会生活重心由阶级斗争转移到现代化建设上来的反映。

•代表作:《沉重的翅膀》___张杰;《钟鼓楼》___刘心武•寻根文学•寻根文学,中国当代文学流派,1980年代兴起。

八十年代以来的文学第七章八十年代文学概述第一节八十年代的文学环境(一):政治环境——思想上自由解放,文学与政治的关系发生变化。

(二):经济环境:市场经济的确立-文学价值的重新确立。

(三):外来影响——西方20世纪现代主义文学思潮。

(四):作家因素——作家的构成和创作意识。

1:八十年代作家构成。

(1):复出作家(归来派作家)(2):知青作家(和知青文学区分)。

(3):中年作家。

(4):从性别角度看,可以分出一个特定的群体“女性作家”。

(5):新派作家。

有莫言、刘索拉、徐星、马原、余华、苏童、叶兆言、方方等。

2:八十年代作家意识。

(1):时代、历史的忧患意识。

(2):创新意识(现代意识)第二节80年代文学意识和文学创作(一):八十年代文学意识80年代文学环境突出的一个特点是建立一个现代化的民族民主国家。

这样的文学环境造就了新的文学意识——现代性文学意识,即在现代化条件下产生的一种思想意识,符合历史发展的大趋势。

现代性意识很复杂,包括:启蒙意识(五四文学),民族国家意识(左翼、解放区文学),现代主义意识(海派)等。

在中国现代,由于封建主义和帝国主义的压迫,现代意识表现为两种,17年和文革可以看作是民族国家意识的极端发展。

八十年代现代性意识表现在两个方面:1:启蒙意识2:现代意识(二):80年代文学创作80年代文学创作明显分为前后两个时期,以85年为界,之前文学界和思想文化界存在着相当集中的关注点;之后,文学开始向多元化方向发展。

1:小说创作,85年之前在创作手法上主要表现为现实主义,主题与文革的历史记忆有关。

先后有伤痕文学、反思文学、改革文学。

它们有相同的思想基点——对民族、国家命运的深切思考,前者破,后者立。

以伤痕、反思为发端,引起了作家们在启蒙主义精神指引下,对文革以及文革前的历史作全面反思。

继伤痕、反思文学之后出现的“知青文学”也属于这一类型的创作。

85年之后,小说开始转向自身现代性的实验,先后有寻根文学、现代派实验、先锋小说、新写实小说和新历史小说出现。

《中国现当代文学史》教案“现代文学”部分绪论一、中国历史的分期与中国文学的分期(一)中国的历史分期古代:1840年鸦片战争前,分远古、中古、近古近代:1840年—1919年现代:1919年-1949年当代:1949年后(二)中国文学分期的几个概念中国文学:包含古代、近代、现代、当代文学。

古代(古典)文学:先秦——清朝末期的文学(1840年前)。

近代文学:1840年-1917年的文学,是古典文学向现代文学的过渡时期。

是文学现代性的累积时期。

现代文学:1917年——1949年创作的文学(40年代前称“新文学”)。

也有的将1917年后的文学统称为现代文学,如朱栋霖编教材。

当代文学:1949年7月全国第一次文代会以后创作的文学(5O年代后期提出这一概念,70年代前与新中国文学、“建国以来的文学”、“建国后文学”等名称可互指)。

三、中国现代文学的整体观(一)内容思想:第一个十年(1917-1927):民主意识、科学精神、社会主义思想。

第二个十年(1927-1937):阶级解放意识,左翼革命文学的社会主义意识,民主主义、自由主义人文主义文学意识并存。

第三个十年(1937-1949):民族解放意识和人民解放意识,多地域、多元化、大众化的文学。

(二)创作方法:现实主义、浪漫主义、现代主义。

现实主义为主潮。

(三)代表作家:鲁迅、沈从文、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、张爱玲、徐志摩、闻一多、丁玲、赵树理、艾青、戴望舒、萧红、艾芜、钱钟书、艾青、路翎、穆旦等。

(四)主要作品:鲁迅的小说《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文诗《野草》;郭沫若的《女神》、《屈原》;茅盾的《子夜》、《林家铺子》;徐志摩、闻一多的诗歌;沈从文的《边城》、《柏子》;巴金的《家、春、秋》、《寒夜》;老舍的《骆驼祥子》、《四世同堂》;曹禺的《原野》、《雷雨》;赵树理的小说;艾青、穆旦的诗歌;张爱玲的小说等。

五、学习和研究方法:历史的美学的研究和学习方法为此,要加强:(一)中国近、现代史的学习,树立历史观念和分析方法。