第8课_美苏冷战的开始--高考历史总复习

- 格式:ppt

- 大小:4.29 MB

- 文档页数:30

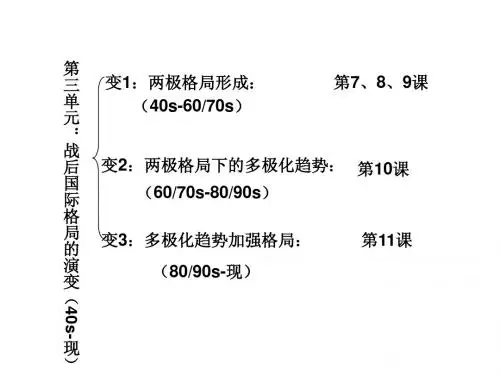

高考历史冷战知识点冷战是20世纪后半期世界上两个超级大国,美国和苏联之间的一场全球性意识形态对抗和冲突。

以下是高考历史中与冷战相关的几个重要知识点。

一、第二次世界大战后冷战爆发的原因第二次世界大战后,冷战爆发的主要原因包括以下几个方面:1.意识形态对立:美国代表资本主义阵营,苏联代表社会主义阵营,两个国家在意识形态上存在明显差异,无法妥协和调和。

2.经济竞争:冷战时期,美国和苏联是全球最大的两个经济体,两国之间的经济竞争也是冷战爆发的一大原因。

3.领土争端:苏联在二战后通过占领东欧和建立卫国战争的卫星国,这引发了美国对苏联地缘战略的担忧。

4.军备竞赛:冷战期间,美苏之间进行了大规模的核武器和军事装备的研发与生产,形成激烈的军备竞赛。

二、冷战期间的主要事件和战略1.列宁主义的传播:苏联试图将自己的社会主义革命模式传播到其他国家,以扩大自己的势力范围,与此形成鲜明对比的是美国的“马歇尔计划”,试图通过经济援助来推动西欧国家的资本主义发展。

2.德国分裂与柏林墙的建立:二战后,德国分为东德和西德,柏林作为一个重要国际都市,面临分裂的危险,1961年苏联在柏林修建了柏林墙,加剧了东西方之间的对抗。

3.朝鲜战争和越南战争:冷战时期,朝鲜战争和越南战争是美苏两大阵营之间的代理战争,成为冷战爆发点之一,同时也是冷战全球范围内的热点冲突事件。

4.古巴导弹危机:1962年,苏联在古巴部署导弹,这引发了美苏之间的核导弹危机,双方差点发生核战争,最终通过外交协商解决了危机。

三、冷战的结束与影响1.苏联的解体:1989年至1991年间,东欧剧变以及苏联内部改革运动导致苏联解体,标志着冷战的结束。

2. 和平转型:冷战结束后,世界局势发生了深刻变化,多个东欧国家开始实行市场经济,苏联解体后的俄罗斯成为了它的继任者。

3.全球化进程:冷战结束后,全球化趋势迅速发展,经济、科技和文化方面的全球化更加加速,各国之间更加紧密地联系在一起。

新高一历史知识点归纳美苏美苏冷战背景冷战是指二战后美国和苏联之间的一场政治、经济、军事和情报上的对抗。

这场对抗从1947年持续到1991年苏联解体。

冷战的背景有以下几个方面:1.第二次世界大战结束后,世界被二极格局所主导,美国和苏联成为两个超级大国。

然而,美国和苏联的意识形态和国家利益存在巨大分歧,两者开始形成敌对关系。

2.苏联试图通过扩展共产主义意识形态和势力范围来推动世界革命,而美国则试图通过资本主义和民主制度的推广来遏制苏联的扩张。

3.战后的经济重建和军备竞赛加剧了两国之间的紧张关系。

美国通过马歇尔计划支持欧洲的经济重建,而苏联试图通过占领东欧国家来确保自己的安全。

4.两国之间的间谍活动也是冷战背景的一部分。

美国和苏联都在对方的国内设置间谍,试图获取对方的机密情报。

美苏冷战的主要事件1.贝尔林围墙的建立(1961年):为了阻止东德居民逃往西德,苏联支持下的东德政府建立了贝尔林围墙。

这一事件象征着冷战中东西方阵营之间的分裂。

2.古巴导弹危机(1962年):苏联在古巴部署导弹,这引发了与美国之间的一场严重危机。

最终,双方达成了协议,苏联同意撤回导弹。

3.越南战争(1955-1975年):冷战期间,美国介入了越南内战,试图阻止共产主义在东南亚的蔓延。

然而,美国最终在越南战争中失败,这对美国的国际地位产生了重大影响。

4.阿富汗战争(1979-1989年):苏联入侵阿富汗,试图维护其在中亚地区的利益。

然而,这场战争对苏联造成了沉重的损失,加速了苏联解体的进程。

美苏冷战的后果1.冷战期间,美国和苏联之间进行了大规模的军备竞赛,导致了两国军事开支的巨大增加。

2.冷战中,美国和苏联都试图通过在第三世界国家的干预来推动自己的意识形态。

这导致了一系列的冲突和战争,给许多国家带来了巨大的痛苦。

3.冷战结束后,苏联解体,东欧社会主义国家转向资本主义。

这一事件彻底改变了世界政治格局。

4.冷战的结束也为国际关系带来了一定的缓和。

历史中考冷战知识点归纳冷战是第二次世界大战后,大约从1947年到1991年,美国和苏联两个超级大国之间在政治、经济、军事和意识形态上的长期对抗。

这一时期虽然没有直接的大规模武装冲突,但双方通过各种手段进行竞争和对抗,对全球政治格局产生了深远的影响。

冷战的起源:冷战的根源可以追溯到第二次世界大战结束后,苏联和西方国家在战后重建和国际秩序上的分歧。

美国主张自由市场经济和民主政治,而苏联则坚持共产主义和计划经济。

随着战后世界格局的重新划分,两大阵营逐渐形成。

冷战的阶段:1. 初期冷战(1947-1953):以杜鲁门主义的提出为标志,美国开始在政治、经济和军事上对抗苏联及其盟友。

同时,马歇尔计划的实施帮助欧洲国家重建经济,以遏制共产主义的扩张。

2. 紧张升级(1953-1962):这一时期以苏联的斯大林去世和赫鲁晓夫上台为转折点,苏联开始在国际舞台上更加积极地扩张影响力。

古巴导弹危机是这一时期紧张局势的高潮。

3. 缓和与再紧张(1962-1979):随着古巴导弹危机的解决,双方开始寻求缓和关系,但随后越南战争和苏联入侵阿富汗等事件再次加剧了双方的对抗。

4. 结束期(1979-1991):随着苏联经济的衰退和东欧共产主义政权的崩溃,冷战逐渐走向终结。

1989年柏林墙的倒塌和1991年苏联的解体标志着冷战的正式结束。

冷战的主要事件:- 杜鲁门主义:美国总统杜鲁门提出的一项外交政策,旨在遏制苏联的扩张。

- 马歇尔计划:美国对欧洲的经济援助计划,旨在帮助战后欧洲重建并遏制共产主义。

- 柏林封锁与空运:苏联封锁了柏林,美国通过空运向西柏林提供物资。

- 朝鲜战争:冷战期间的一场代理战争,朝鲜半岛分裂为南北两个国家。

- 古巴导弹危机:苏联在古巴部署导弹,引发美苏之间的严重对峙。

- 越南战争:美国介入越南内战,试图阻止共产主义的扩张。

- 阿富汗战争:苏联入侵阿富汗,试图支持一个亲苏政权。

冷战的影响:冷战不仅影响了美苏两国,也对全球政治、经济和军事格局产生了深远的影响。

第8课美苏冷战的开始一、教学目标1、知识与技能知识:富尔敦演说、“杜鲁门主义”、“马歇尔计划”、“北约”和“华约”、柏林危机和朝鲜战争;技能:理解“冷战”产生的历史背景及基本特征;理解冷战对二战后世界发展的影响。

2、过程与方法通过引导学生从冷战开始的诸多历史事件中提取关键要素形成“冷战”历史概念,使学生初步掌握根据史实归纳历史概念的方法。

3、情感、态度与价值观通过分析冷战格局对于世界整体化进程的阻碍,引导学生批判霸权主义和强权政治;通过分析冷战的基本特征,使学生认识到人类处理国际争端的理念与实践的进步与发展,认同人类文明在曲折中不断发展、完善的基本观点。

二、教学重难点1、美苏冷战的背景和基本特征2、冷战对世界的影响三、教学过程导入:什么叫冷战?(知识链接第35页)冷战(Cold War),指第二次世界大战后以美国、苏联为首的两大国家集团之间除直接的大规模战争外的全面对抗。

冷战的起因是双方国家利益和战略目标的冲突,其根源则在于双方社会制度和意识形态的对立。

冷战时期曾发生多次国际政治危机和局部战争,但由于美苏避免正面交战而得以维持总体和平的两极格局。

1990年-1991年,德国统一、华沙条约组织解散和苏联解体宣告冷战格局的终结。

社会制度指什么?社会制度是为了满足人类基本的社会需要,在各个社会中具有普遍性、在相当一个历史时期里具有稳定性的社会规范体系。

人类社会活动的规范体系。

它是由一组相关的社会规范构成的,也是相对持久的社会关系的定型化。

社会制度分为3个层次:①总体社会制度,或曰社会形态,如资本主义制度、社会主义制度;②一个社会中不同领域里的制度,如经济制度、教育制度等;③具体的行为模式和办事程序,如考勤制度、审批制度等。

意识形态指什么?意识形态可以被理解为一种具有理解性的想像、一种观看事物的方法(比如世界观)。

马克思主义定义下的意识形态是指由社会中的统治阶级对所有社会成员提出的一组观念。

每个社会都有意识形态,作为形成“大众想法”或共识的基础,而社会中大多数的人通常都看不见它。

高考历史冷战时期知识点分析在高考历史中,冷战时期是一个重要的考点。

冷战是指第二次世界大战后的几十年里,以美国和苏联为首的两大阵营之间的政治、经济、军事和意识形态的对抗。

冷战的背景可以追溯到二战后的国际局势。

战争结束后,美国和苏联成为了世界上最强大的两个国家。

美国凭借其强大的经济和军事实力,试图在全球范围内推行其价值观和政治制度;苏联则在战争中崛起,成为了社会主义阵营的领袖,致力于扩大社会主义的影响力。

美苏两国在战后的目标和利益存在着巨大的冲突。

在政治方面,美国倡导资本主义的民主制度,苏联则实行社会主义制度,双方都试图将自己的政治模式推广到更多的国家。

经济上,美国拥有强大的工业和金融体系,试图通过经济援助和贸易来控制其他国家;苏联则通过计划经济模式实现了快速的工业化,并向其他社会主义国家提供经济支持。

军事上,两国都大力发展核武器和常规军事力量,形成了相互威慑的局面。

冷战的序幕可以说是丘吉尔的“铁幕演说”。

1946 年 3 月,丘吉尔在美国发表了“铁幕演说”,呼吁西方国家联合起来对抗苏联的扩张。

这一演说标志着冷战的前奏。

冷战时期的重要事件众多。

其中,柏林危机是一个典型的例子。

1948 年,苏联封锁了西柏林,试图迫使西方国家退出西柏林。

美国则通过空运物资的方式维持了西柏林的生存,最终苏联解除了封锁。

这一事件显示了美苏之间的紧张对抗。

古巴导弹危机更是冷战中的一次严重危机。

1962 年,苏联在古巴部署导弹,引发了美苏之间的激烈对抗。

双方一度接近战争边缘,最终通过外交手段得以化解。

这次危机让世界感受到了核战争的威胁,也促使美苏双方更加谨慎地处理彼此的关系。

在军事方面,北约和华约的成立是冷战的重要标志。

北约(北大西洋公约组织)是由美国牵头成立的军事联盟,旨在对抗苏联;华约(华沙条约组织)则是苏联领导的军事集团。

两大军事集团的对峙加剧了冷战的紧张局势。

冷战还对国际关系产生了深远的影响。

在亚洲,朝鲜战争和越南战争都与冷战的背景有关。

高中高考历史必备知识点:美苏冷战的开始

1.1946年2月,美国驻苏使馆临时代办凯南向国务院建议对苏联实施遏制政策。

3月,英国前首相丘吉尔在美国富尔顿发表演说,呼吁西方国家联合起来,遏制苏联与共产主义的挑战。

冷战的序幕由此拉开。

2.1947年3月,美国总统杜鲁门以应对希土危机为借口,在向国会宣读的咨文中正式表达了美国遏制苏联、称霸世界、成为“自由世界的”的目标。

“杜鲁门主义”标志这美苏冷战的正式开始。

3.1947年,美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即“马歇尔计划”。

旨在协助西欧各国迅速恢复经济,使之纳入到美国争霸世界的战略轨道中。

4.1949年,美、英、法等12国外长签署《北大西洋公约》,成立北大西洋公约组织(简称“北约”)。

此后,北约发展为世界上的军事集团,成为美国同苏联在世界争霸的主要工具。

5.1947年,苏联为阻止东欧国家接受“马歇尔计划”,提出了“莫洛托夫计划”,由苏联同东欧各国缔结双边经济协定,向东欧国家提供经济援助。

6.1955年,为了对抗北约,苏联、波兰、民主德国等国签订《华沙条约》,成立华沙条约组织(简称“华约”)。

1.1946年2月,美國駐蘇使館臨時代辦凱南向國務院建議對蘇聯實施遏制政策。

3月,英國前首相丘吉爾在美國富爾頓發表演說,呼籲西方國

家聯合起來,遏制蘇聯與共產主義的挑戰。

冷戰的序幕由此拉開。

2.1947年3月,美國總統杜魯門以應對希土危機為藉口,在向國會

宣讀的諮文中正式表達了美國遏制蘇聯、稱霸世界、成為“自由世界的領袖”的目標。

“杜魯門主義”標誌這美蘇冷戰的正式開始。

3.1947年,美國國務卿馬歇爾提出“歐洲復興計畫”,即“馬歇爾計

畫”。

旨在幫助西歐各國迅速恢復經濟,使之納入到美國爭霸世界的戰略軌道中。

4.1949年,美、英、法等12國外長簽署《北大西洋公約》,成立北大西洋公約組織(簡稱“北約”)。

此後,北約發展為世界上的軍事集團,成為美國同蘇聯在全球爭霸的主要工具。

5.1947年,蘇聯為阻止東歐國家接受“馬歇爾計畫”,提出了“莫洛

托夫計畫”,由蘇聯同東歐各國締結雙邊經濟協定,向東歐國家提供經濟援助。

6.1955年,為了對抗北約,蘇聯、波蘭、民主德國等國簽訂《華沙條約》,成立華沙條約組織(簡稱“華約”)。