牛顿在暴风雨中

- 格式:ppt

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:24

三年级上册语文教案牛顿在暴风雨中10沪教版(2018秋)第一篇:三年级上册语文教案牛顿在暴风雨中10 沪教版(2018秋) 牛顿在暴风雨中教案教学目标:1、在阅读中认识本课生字“罕、袭、泛、滥、疯、篷、撑、脖、旷、扰”;积累九个词语。

能辨析“像”和“向”,并能正确运用。

2、预习课文,默读课文第9、10节,能够根据句子中的矛盾之处提出问题,写在句子旁边。

3、了解牛顿在暴风雨中测量风力的实验,体会牛顿对科学执著探究的勇敢精神。

教学重难点:1、能够根据句子中的矛盾之处提出问题,写在句子旁边。

2、了解牛顿在暴风雨中测量风力的实验,体会牛顿对科学执著探究的勇敢精神。

教学过程:一、情景导入。

1、观看暴风雨片段,引入课题。

(出示中国台湾的暴风雨画面。

)师:就在今年的八月八日,“莫拉克”台风袭击了台湾,一场罕见的特大暴风雨咆哮着奔向台湾同胞的家园。

河水泛滥,树木连根拔起,房屋在风雨中摇晃。

狂风呼拉拉地吹着,让人心惊胆战!在这样的情形下,你会怎么样呢?师:我也会像大家一样躲在房间不出门。

但是在公元1658年9月3日,一场罕见的特大暴风雨也袭击了英国。

学生交流。

(出示第一节)学习生字:罕、袭、泛、滥。

面对如此恶劣的天气,有一个人却冲入暴风雨中!他就是16岁的牛顿!2、板书课题:19 牛顿在暴风雨中3、齐读课题。

说明:通过台湾的暴风雨,进一步让学生体会到了暴风雨的可怕,继而结合自己的实际情况,说说自己在那种危险的情况下会怎样表现,通过自己的行为与牛顿进行对比,产生疑问,增强求知欲。

二、轻读课文,整体感知。

1、读了课题你有什么疑问吗?2、带着问题默读课文。

3、生交流。

(谁愿意解决这个问题)原来他是在了解风力。

师:在这样危险的情况下,我们避而不及呢,可他却是冒着暴风雨在了解风力,你觉得牛顿是个怎么样的孩子呢?三、合作学习,体会牛顿执著研究的精神。

1、自读课文,同桌讨论。

2、课文时怎么描写牛顿研究风力的呢?出示7节。

学习生字。

【导语】语⽂课⼀般被认为是语⾔和⽂化的综合科。

语⾔和⽂章、语⾔知识和⽂化知识的简约式统称等都离不开它。

也可以说,语⽂是运⽤语⾔规律与特定语⾔词汇所形成的书⾯的或⼝语的⾔语作品及这个形成过程的总和。

以下是整理的⼩学三年级语⽂《⽜顿在暴风⾬中》原⽂、教案及教学反思相关资料,希望帮助到您。

【篇⼀】⼩学三年级语⽂《⽜顿在暴风⾬中》原⽂ 公元1658年9⽉3⽇,⼀场罕见的特⼤暴风⾬袭击了英国。

河⽔泛滥,树林连根拔起。

⽜顿家的⽊头房⼦咯吱咯吱地响着,仿佛要倒下来。

⽜顿的弟弟妹妹紧挨着妈妈,他们听着呼啦啦的风声,⼼⾥⼗分害怕。

“哥哥在哪⼉呢?”弟弟担⼼地问。

“会不会被⼤风刮跑了?”妹妹惊慌起来。

“我去找找他,你们在家⾥等着,千万别出去。

”妈妈说。

这个时候,⽜顿真的被⼤风“刮跑”了,不过,是他⾃⼰⼼⽢情愿的。

⽜顿的头发被狂风吹得乱蓬蓬的,浑⾝都被⾬⽔淋透了。

他像个疯⼦般不停地在风中向上跳着,⾝⼦有时候向着风,有时候背着风。

每跳⼀次,他都测量⼀下落点与起点之间的距离,⽤⽯块刻在墙上。

有⼏次,他⼀起跳就⽤双⼿把⽃篷往两边撑开,样⼦就像⼀只蝙蝠。

⽜顿真的疯了吗?不!这么⼤的狂风他从没见过。

他很想知道这强⼤的风究竟有多⼤的⼒⽓,能把他刮多远?他要了解风⼒。

妈妈弯着腰,缩着脖⼦,顶着狂风,焦急地寻找⽜顿,终于在这空旷的后院找着了。

风⼀阵⼀阵地刮,⽜顿⼀次⼀次地跳。

妈妈看着看着,明⽩了是怎么回事。

他没有打扰⽜顿,⾃个⼉悄悄地回家去了。

她想:这孩⼦这么爱研究,还是让他上中学去吧,学校的研究条件好些。

【篇⼆】⼩学三年级语⽂《⽜顿在暴风⾬中》教案 教学⽬标: 1、⾃主认识本课8个⽣字,注意读准“蓬、疯、撑”等字的后⿐⾳;指导掌握“暴”的字形。

区别“向、像”,并能正确运⽤。

积累“罕见、仿佛、担⼼、惊慌、空旷、⼼⽢情愿”等词语。

2、分⾓⾊朗读课⽂,能有感情地朗读⽜顿在暴风⾬中是怎么做的句⼦,并通过质疑、释疑,了解他这样做的原因。

《牛顿在暴风雨中》教案(附板书)【教学目标】 1.正确认读本课生字”罕、袭、泛、滥、篷、撑、脖、旷、扰”,积累“罕见、袭击、泛滥”等词语,区分“像”“向。

知道牛顿在暴风雨中跳是为了测量风力。

2.能自主预习课文,在预习时试着提出问题;通过学习,能根据课后提示找到文中的“矛盾之处”,提出问题并解决问题。

正确流利地朗读课文,能模仿文中句子,把牛顿测量风力的过程写具体。

通过学习,体会牛顿小时候对各种事物产生浓厚的兴趣并勇于探究的科学精神。

3、教学重点:继续学习预习课文,通过学习体会到牛顿勇于探索的高贵品质。

教学难点:找到文中的“矛盾之处”学会提问。

【教学准备】教师准备多媒体课件及介绍牛顿的相关资料学生预习【教学过程】一、揭示课题,交流预习。

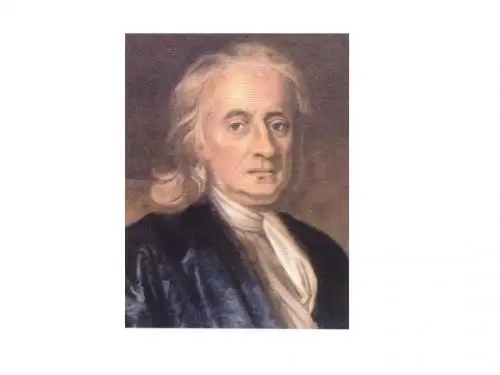

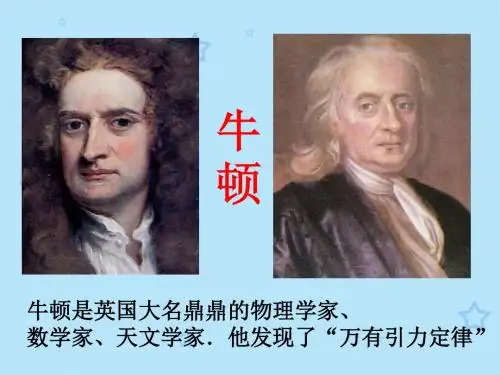

1.师:上节课,我们认识了发明家爱迪生,今天,让我们来英国大名鼎鼎的物理学家、数学家、天文学家——牛顿。

(板书:牛顿) 2.教师板书课题,(这个故事发生在牛顿小时候)学生齐读课题19.牛顿在暴风雨中 3.交流预习时提出的问题。

二、初读课文,整体感知。

自由读文,想一想:牛顿在暴风雨中怎么做呢?他为什么这么做?用“______”划出写牛顿在暴风雨中怎么做的句子,用“_______”划出他为什么这样做的句子。

三、直入重点,理解感悟。

(一)学习第七节、第八节,交流反馈:牛顿在暴风雨中怎么做?为什么这么做?1.交流出示第七节、第八节的相关内容,理解“风力”。

板书:了解风力他像个疯子般不停地在风中向上跳着,身子有时候向着风,有时候背着风。

每跳一次,他都测量一下落点与起点之间的距离,用石块刻在墙上。

有几次他一起跳就用双手把斗篷往两边撑开,样子就像一只蝙蝠。

这么大的狂风他从没见过。

他很想知道这强大的风究竟有多大的力气,能把他刮多远?他要了解风力。

2、“蓬、疯、撑”正音。

“蝙蝠”交流记字方法。

“扰”找姐妹字:“优、忧、犹” 3.牛顿在暴风雨中怎样测试风力呢?指名读,注意牛顿的动作。

沪教版三年级语文上册教案牛顿在暴风雨中一、教学目标1.知识目标:通过学习《牛顿在暴风雨中》这篇课文,能够了解牛顿的成长经历,提高阅读理解能力;2.能力目标:通过小组合作、讨论和表演等形式,提高学生的合作、交流和表现能力;3.情感目标:通过讲解和引导,培养学生的好奇心、探究精神,激发学生的学习兴趣和爱好。

二、教学重难点1.教学重点:让学生了解牛顿在暴风雨中的成长经历;2.教学难点:让学生能够表达对牛顿故事的理解和感受。

三、教学过程1. 导入新课(5分钟)首先,教师可以与学生一起回忆一下之前学过的课文内容,然后引入今天的课文《牛顿在暴风雨中》。

通过黑板上的图片或是幻灯片,展示相关的图片和关键词,让学生对牛顿这个人物和暴风雨有一个简单的认识。

2. 课堂阅读(20分钟)教师在课前可以准备好课文的音频,让学生跟着音频一起读,同时教师可以适当解读一些生词和难句。

读完之后,可以组织学生讨论有哪些印象深刻的地方,哪些问题需要进一步了解和了解学生对这篇文章的整体感受。

3. 小组合作(20分钟)将学生分为小组,让他们一起阅读这篇课文,然后归纳每个人物的特点和故事背后的含义,并列举出一些学生感到惊讶和有趣的事情。

这个过程中,可以鼓励学生们积极发言和互相交流。

4. 表演扮演(25分钟)在小组活动结束之后,可以让学生选择自己喜欢的人物,组成小分组,进一步鼓励他们扮演这些角色。

学生需要在10分钟之内准备表演,同时在表演之前需要将这个故事的背景和人物特点还有内涵简要介绍一下。

表演过程中,教师可以适时提醒学生对于某个角色该如何演绎,如何提高表演的真实性。

5. 总结提升(10分钟)课堂结束前,教师可以简要地总结这节课学生们的收获和表现,同时询问学生们对于这个故事有哪些更深刻的理解和思考。

四、教学评价通过观察学生的表现、听取他们的见解和观点等方式,对学生的参与度和掌握程度进行评价。

同时,可以让学生写一篇课堂回顾,让他们总结这节课的收获和收获,巩固他们对于这个故事的理解和记忆。

《牛顿在暴风雨中》教案一、教学目标1.知识与技能1.1能够正确、流利、有感情地朗读课文。

1.2理解课文大意,了解牛顿在暴风雨中的故事。

1.3学会本课生字词,并能运用到实际情景中。

2.过程与方法2.1通过观察图片,激发学生对牛顿的兴趣。

2.2通过讨论,培养学生合作学习的能力。

2.3通过讲解,引导学生掌握阅读方法。

3.情感态度与价值观3.1培养学生热爱科学、勇于探索的精神。

3.2教育学生珍惜时间,勤奋学习。

二、教学重点与难点1.教学重点1.1正确、流利、有感情地朗读课文。

1.2理解牛顿在暴风雨中的故事,感受牛顿的品质。

2.教学难点2.1理解牛顿在暴风雨中为何要坚持实验。

2.2掌握课文中的关键词语。

三、教学过程1.导入新课1.1出示牛顿的图片,引导学生观察并提问:你们认识这位科学家吗?他有什么成就?1.2学生回答后,教师简要介绍牛顿的生平及成就。

2.朗读课文2.1学生自读课文,注意读音、停顿和语气。

2.2教师辅导学生朗读,纠正发音,指导朗读技巧。

3.理解课文3.1学生讲述牛顿在暴风雨中的故事,教师引导学生关注牛顿的品质。

3.2教师讲解课文中的生字词,引导学生理解词语在文中的含义。

4.分析课文4.1教师提问:牛顿为什么要在暴风雨中坚持实验?4.2学生分组讨论,回答问题。

5.拓展活动5.1学生讲述自己了解到的牛顿的其他故事。

5.2教师引导学生谈谈自己对牛顿品质的认识,教育学生向牛顿学习。

6.2学生谈谈自己对本课的认识和收获。

7.作业布置7.1学生抄写本课生字词。

7.2家长签字确认,监督孩子完成作业。

四、教学反思1.本节课通过朗读、讲述、讨论等方式,使学生了解了牛顿在暴风雨中的故事,感受到了牛顿的品质。

2.教学过程中,注重培养学生的合作学习能力和阅读理解能力。

3.作业布置适量,有助于巩固所学知识。

4.教学效果较好,达到了预期的教学目标。

五、教学评价1.课堂表现:观察学生在课堂上的参与度、合作意识和学习态度。

沪教版三年级语文上册教案:牛顿在暴风雨中

一、教学任务

1.知识目标:了解牛顿在暴风雨中的故事,理解文中的关键词,如牛顿、暴风雨、苹果等。

2.能力目标:培养学生对文章的理解和感受能力,激发学生对科学的兴趣和探究精神。

3.情感目标:引导学生尊重科学家的功绩,感悟科学家的奋斗精神,培养学生热爱祖国、热爱科学的情感。

二、教学重点

1.理解牛顿在暴风雨中的故事,掌握文章的主要内容。

2.掌握相关的词语,如牛顿、暴风雨、苹果等。

三、教学难点

1.帮助学生理解物理学的概念和思维方式,理解牛顿在暴风雨中做出发现的过程。

2.提高学生思辨和表达的能力,让学生尝试解释牛顿的发现背后的原理。

四、教学过程

导入

1.导入课题,引导学生思考:有哪些科学家是你们听说过的?他们有哪些发明或者发现?

学习

1.学生阅读《牛顿和苹果》一文,学生自主理解文章内容并用自己的话表达出来,然后老师提出以下几个问题引导学生思考:

•文中出现了哪些关键词?

•为什么牛顿在暴风雨中会发现物理学的真理?

•牛顿发现的真理是什么?

2.教师对学生的回答进行梳理,帮助学生理解牛顿发现的物理学原理。

巩固

1.讨论牛顿的发现对科学的意义和影响,学生可以自由表达自己的观点。

作业

1.请学生回家练习朗读文章,以及复述文章的主要内容和自己对物理学的理解。

五、教学效果

1.学生能够听懂并理解《牛顿和苹果》一文,掌握文章主要内容和关键词。

2.学生能够对文章进行思考和表达,理解牛顿发现物理学原理的过程和意义。

3.学生了解到科学家的贡献和奋斗精神,激发了学生热爱科学的情感。

《19 牛顿在暴风雨中》说课一、教材分析《牛顿在暴风雨中》是沪教版三年级上册第四单元中的一篇课文。

本文记叙了少年牛顿不顾自己的生命安危了解风力的故事,告诉人们科学研究有时是需要冒险的。

课文共10节,按地点的转换分成两个部分。

第一部分是第1—4节,在牛顿家,主要描写暴风雨袭击英国,牛顿弟弟、妹妹害怕、惊慌的表现。

第二部分是第5—10节,主要描写牛顿在空旷的后院冒着暴风雨测量风力的场景。

文章通过牛顿与弟弟、妹妹在暴风雨中的不同表现,赞扬了牛顿对科学执着探究的勇敢精神。

文中对暴风雨的描写很有特点:有直接描写,有间接描写。

直接描写暴风雨的句子很好找,如:“河水泛滥,树木连根拔起”、“呼啦啦的风声”,等等。

而间接描写暴风雨的语句则是通过人物动作、神态来描写的,如:“牛顿的头发被狂风吹得乱蓬蓬的,浑身都被雨水淋透了”、“妈妈弯着腰,缩着脖子,顶着狂风,焦急地寻找牛顿”,等等。

教学中,可引导学生学习。

二、学情分析学生对牛顿的了解并不多,所讲述的故事与目前学生实际的生活体验也相去甚远,因此教师要对学生进行这方面知识的补白。

可在预习时做相关的要求,同时教学中安排交流环节。

我班的学生大多数已经掌握了自主识字的方法,阅读习惯比较良好,课堂思维活跃,而本课具体展示的牛顿在暴风雨中做了解风力的实验会让学生阅读时兴趣盎然。

但还有相当部分的学生在理解词语和语言表达上能力还不够强,需要老师在课堂上引导。

因此在本文的教学设计时,教师由扶到放,以学生自主探究、想象说话为主,让学生学习得更主动,更投入。

三、教学目标整个三年段学生需要具备的核心能力,一个是在具体语境中理解词语的意思,初步形成联系上下文读懂内容的方法。

另一个是读懂一段话后正确提炼其要点。

同时,学习把一段话说具体也是教师在日常教学中需要重点关注的训练点。

除此以外,承接上一单元预习的要求,本单元不仅要在预习时读准字音,还要进一步培养学生查词典理解词语的意识和能力。

因此根据课程标准,三年级的年段要求、本单元的训练重点,并结合这篇文章的文本特点,我拟定了以下4项教学内容:1.在阅读过程中自主识记:罕、袭、泛、滥、篷、疯、撑、脖、旷、扰等生字;积学习罕见、袭击、泛滥、心甘情愿、乱蓬蓬、疯子等8个词语;积累表示“大风大雨”的词语。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享牛顿在暴风雨中内容介绍

导语:作为科学巨匠,除了他的研究被世人敬仰以外,牛顿还有很多流传在世上的佳话,而牛顿在暴风雨中就是其中一篇,它讲述的就是牛顿在暴风中进行

作为科学巨匠,除了他的研究被世人敬仰以外,牛顿还有很多流传在世上的佳话,而牛顿在暴风雨中就是其中一篇,它讲述的就是牛顿在暴风中进行科学研究的一件事。

牛顿雕像

特大的暴风雨袭击了英国,而牛顿所在的乡村也不能幸免,河水泛滥成灾,大风也呼呼地刮着,家里人都窝在家里避难,就是不见牛顿的身影,担心牛顿的安危,母亲出去四处寻找牛顿的身影,但是她却遍寻不到,终于在小山丘上见到了不断蹦蹦跳跳的牛顿,他每跳一次,就测量一下起跳点到落地点之间的距离,头发被风吹的乱七八糟,自己身上也满是泥土,牛顿却丝毫不在意,他到底在干什么呢?原来他在测试风力到底有多大。

看着暴风之中的牛顿,妈妈默默不作声,最后决定不在理会沉浸在自己世界中的牛顿,因为她想让牛顿自己去研究,还下定决心让牛顿去上学,满足他爱探索知识的心。

这也造就了后来在科学界那个成就斐然的牛顿。

虽然牛顿在暴风雨中这篇故事的真实性不可考,但是我们不难从有史料记载的事迹中寻求答案,牛顿从小就开始探究,对于自己不理解的事情,总喜欢多问几个为什么,在后来的研究和工作当中,也是一个不折不扣的研究狂魔,这也就不难理解在同时代的物理学家中,牛顿的成就最大,天赋是一个原因,对工作的执着同样非常重要。

真实的牛顿是左撇子吗。