先秦历史散文

- 格式:ppt

- 大小:4.27 MB

- 文档页数:28

擅长写战争的先秦历史散文1. 战争的背景与缘起在古老的先秦时代,那个时候,兄弟阋墙、诸侯割席断交的事情可谓是层出不穷,真是个多事之秋。

大家都是在争权夺利,像极了现在的“争抢最后一块蛋糕”。

那个时代可谓是“群雄逐鹿”,各个国家各显神通,各种斗智斗勇,真是让人眼花缭乱。

大伙儿为了土地、资源、甚至是面子,简直是拼了命。

要说当时的豪杰,个个都是“英雄无敌”,甚至有些人为了证明自己,连头都不怕搬,直接冲上战场,像打游戏一样拼命,丝毫不顾后果。

1.1. 主要战争与战役说到战争,不能不提的就是“春秋五霸”和“战国七雄”。

这些人可是名声在外,像极了我们现在的“流量明星”。

比如,齐桓公、晋文公,他们可真是个中翘楚,打起来没得说,个个都挺拼的。

特别是“长勺之战”,听说是齐国和鲁国打得不可开交,真是让人心惊胆战。

那场战役可不是一般的血腥,双方为了各自的荣誉和土地,打得你死我活。

记得有个故事,齐国的将领居然带着一支特别的“隐形部队”,搞得鲁国措手不及,真是个奇招!这就是“智勇双全”的典范。

1.2. 战争中的英雄人物说到英雄,怎能不提像白起、李牧这样的传奇人物?他们可都是“战场上的明星”,不光是打得好,脑子也很灵活。

白起那次把敌军打得溃不成军,真是让人拍手称快,简直是“战神”降临。

而李牧就更不用说了,智勇双全,屡次打败匈奴,真是个战斗民族的代表。

这些英雄在战场上,仿佛都化身为神,似乎没有什么是他们做不到的。

战场上挥舞着刀枪,简直是“千军万马”,气吞天地,让人看得热血沸腾。

2. 战争的影响与后果然而,战争可不是好玩的,搞得多了,最后的结果往往是家破人亡,民不聊生。

古人常说:“战火无情”,一场战役下来,受苦的可不止是战士,连老百姓也难逃厄运。

田地被践踏、房屋被焚烧,真是一片狼藉,任谁看了都心疼得厉害。

这种情况下,往往百姓都开始心生怨恨,动不动就有人起来反抗,就像“星星之火,可以燎原”一样,一点小火花就能引发大动乱。

历史上的很多变革,都是因为底层民众的不满而起,真是应了那句老话:“民心所向,泰山移”。

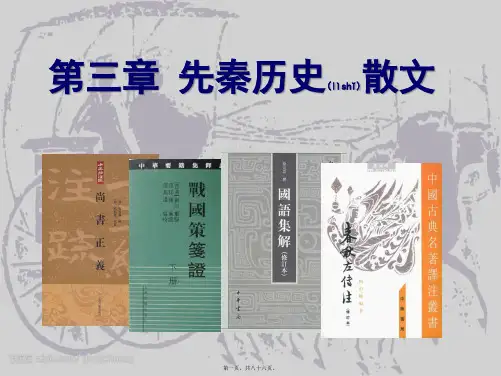

先秦散文主要分为两种类型:历史散文和诸子散文。

历史散文包括《左传》、《国语》、《战国策》等历史著作,以记述历史事件的演化过程为主,分为三体:“国别”、“编年”、“纪传”。

《尚书》是中国最早的历史散文,有今文、古文之分。

今文《尚书》指秦焚书后,西汉初存29篇文章,因用当时通行的隶书写定,故称今文尚书;汉武帝时从孔子故宅坏壁中发现用古文写的《尚书》,称为古文尚书。

诸子散文是儒、墨、道、法等学派的文章,以析理论辩为主,不专记人记事。

春秋战国之交的《论语》、《墨子》是语录体,但《墨子》中已见议论短文,即使语录也有论证过程;战国中期的《孟子》、《庄子》分别发展为对话式的论辩和专题论文;战国后期的《荀子》、《韩非子》则摆脱了语录、对话的形式,几乎全是专题论文,完善了论说文的体制。

简述先秦历史散文的特点先秦历史散文是中国古代文学的一部分,主要反映了先秦时期(公元前771年-公元前221年)的历史与人物。

它以叙事的方式表达历史事件,展现了先秦时期的社会风貌、政治制度、思想观念等方面的特点。

先秦历史散文具有以下几个特点。

先秦历史散文注重史实的真实性。

它以准确的历史资料为基础,力求真实地还原历史事件和人物形象。

在散文中,作者会引用史书中的记载,或者根据各种史料进行考证,力求还原历史的真相。

这种注重史实的特点使得先秦历史散文具有了较高的历史价值,成为后世研究历史的重要参考资料。

先秦历史散文注重叙事的生动性。

为了让读者更好地理解历史事件,作者会通过生动的描写和细腻的情感表达来增强散文的感染力和吸引力。

例如,在描述一场战争时,作者会详细描写战争的过程、参战双方的勇敢和智慧,以及战争带来的惨烈和伤亡。

这种生动的叙事方式使得读者能够更加身临其境地感受历史的激情和震撼。

先秦历史散文注重思想的表达。

在先秦时期,儒家、道家、墨家等各种思想流派相互竞争,各有千秋。

先秦历史散文通过描写历史事件和人物的思想观念,反映了当时社会思想的多样性和复杂性。

例如,作者会通过描写孔子、老子等历史人物的言行举止,展现他们的思想理念和价值观。

这种思想的表达使得先秦历史散文不仅具有历史的价值,还具有哲学和文化的意义。

先秦历史散文注重文学的艺术性。

散文是一种文学形式,它追求语言的美感和文艺性。

先秦历史散文在叙事的基础上,注重运用修辞手法和文学技巧,使文笔更加优美、流畅。

例如,作者会运用比喻、夸张、对仗等修辞手法,使散文更具有艺术感染力。

这种注重文学艺术的特点使得先秦历史散文成为古代文学的瑰宝,被后世文人所推崇和传承。

先秦历史散文是中国古代文学的重要组成部分,具有注重史实的真实性、注重叙事的生动性、注重思想的表达和注重文学的艺术性等特点。

它不仅是历史的记录和反映,还是文学的艺术创作,对于研究中国古代历史和文化具有重要的价值和意义。

第三章 先秦历史散文第一节 殷商至春秋时代的散文散文是在文字发明以后产生的,是最为实用的文学形式。

由于文字的记录必须有书写工具,如竹、帛、纸、笔之类。

所以散文的发展,虽社会生活非常需要,但非具备一定的物质条件不可,所以它最初的发展阶段是非常困难的,一开始不得不力求简短,后来手工业逐渐进步,文化工具有了改进,书写条件便利了,才可能出现长篇大论的散文。

《尚书》我国自古就有注重修史的传统,大概最迟在商代,就设立了专门记事的史官。

《尚书·多士》说“惟殷先人,有册有典”。

后周制,王朝及诸侯各国均设有史官,有大史、小史、左史、右史等职,可能是继承殷商旧制而有所损益。

《汉书·艺文志》曾云:“古者,君举必书,……左史记言,右史记事。

事为《春秋》,言为《尚书》。

帝王靡不同之。

”《春秋》我们下面再谈,先讲讲讲《尚书》。

《尚书》是上古之书的意思。

它是我国第一部历史文献,由《虞书》2篇、《夏书》2篇、《商书》5篇、《周书》19篇,四部分组成。

是古代官方文献资料的汇编。

旧传上起《尧典》,下至《秦誓》,有一百多篇。

经过秦代焚书以后,汉初由经师伏生口授传下来二十八篇,因为是用当时的流行文字隶书抄写而成的,故称为《今文尚书》。

汉武帝末年,鲁恭王又从孔子故宅的坏壁中发现一部《尚书》,因是用古文字大篆、籀(zhou四声)文写成的,故称之为《古文尚书》,相传比今文多出16篇,但亡佚了。

晋朝的豫章内史梅赜声称发现了一部《古文尚书》,计58篇。

经过清代学者阎若璩的严密考证,断定其中除同于《今文尚书》的部分外,其他都是晋人伪造的,不可信。

现今流传在《十三经注疏》中的《尚书》,就是今文和伪古文《尚书》的夹杂品。

所以,人们研讨《尚书》,只限于今文部分的28篇。

《尚书》中的《虞书》、《夏书》是后人追记,多出于传闻,有些是春秋、战国时的人所作。

较可信的是《商书》和《周书》两部分。

《尚书》的核心思想是商周时代的神权观念。

殷商时代强调的是天命神授,认为“天”、“上帝”是宇宙的最高主宰。

先秦历史散文的特点

先秦历史散文是指先秦时期(公元前770年-秦朝建立前221年)的历史散文作品。

这些作品主要以记叙先秦历史事件、人物和政治制度等为主题,具有以下特点:

1. 严肃庄重:先秦历史散文通常以庄重的语言风格、严肃的态度和高尚的情感来描写历史事件和人物,力求准确地传达历史的真实性和重要性。

2. 记叙与评价相结合:先秦历史散文往往将历史事件的记叙与对历史事件和人物的评价相结合,既描述了历史事件的经过和结果,又对其中的价值和意义进行思考和评价。

3. 重视政治和道德:由于先秦时期社会政治动荡,历史散文往往关注政治权力的斗争和统治者的德行,强调政治和道德的重要性,旨在启示后人。

4. 借古讽今:先秦历史散文常常通过对过去历史事件的描述和评价来批评当时的社会现象和政治制度,借古讽今,表达作者的观点和态度。

5. 善用典故:先秦历史散文善于利用历史典故和传说故事,以增加作品的文学性和艺术性,使读者更好地理解历史事件和人物。

总的来说,先秦历史散文具有严肃庄重、记叙与评价相结合、重视政治和道德、借古讽今和善用典故等特点,既具有历史性,又具有文学性,对后世历史散文的发展产生了深远影响。

简述先秦历史散文的发展及特点

先秦历史散文的发展,大致可分三个阶段:第一阶段从夏到春秋时期,以《尚书》和《春秋》为代表,此期史官分司,言、事不混,如《尚书》记言,《春秋》记事,文字古朴简洁。

第二阶段从春秋末到战国初期,代表作是《左传》和《国语》,此时的创作,既记言又记事,言事相融,篇幅加长,内容祥赡,记事曲折,写人生动,富于文采。

第三阶段是战国中后期,以《战国策》为代表,它采取国别体,吸取《左传》、《国语》的创作技巧并加以发展,使历史散文发展到新的高峰。

先秦历史散文发展的总的趋势是,由简到繁,由质而文,由片断的文辞到较详细生动的记言、记事、写人。

现存先秦的几部重要史籍看,主要成书于春秋战国时期,都带有极强的文学特色,大都注意将神话、传说渗入史籍,使历史事件故事化,注重描写与人物特征刻划,使历史人物形象化,对事件进行褒贬评价,记事记言声情并茂。

简述先秦历史散文的特点先秦历史散文是指先秦时期(公元前221年前)的历史文学作品,它以记叙和叙事为主要手法,通过描写和叙述历史事件、人物和社会风貌,反映了当时社会的政治、经济、文化等方面的状况。

先秦历史散文具有以下特点。

先秦历史散文注重真实性和客观性。

这些散文作品多是根据当时的史书和史料所写,力求忠实地描绘历史事件和人物形象。

作者以客观的视角,详实地叙述历史事实,力图还原历史的真实面貌。

例如《史记》中的《项羽本纪》、《刘邦本纪》等篇章,以及《左传》中的历史记载,都是先秦历史散文的代表作品。

先秦历史散文具有强烈的叙事性和文学性。

这些散文作品常常以故事的形式呈现,通过生动的描写和紧凑的叙述,吸引读者的注意力,引发读者的情感共鸣。

同时,这些散文作品也注重语言的艺术性,运用修辞手法和艺术手法,使作品更加丰富多彩。

例如《史记》中的《范睢论战》、《伍子胥列传》等篇章,以及《孟子》中的一些历史散文,都体现了先秦历史散文的叙事和文学特点。

先秦历史散文关注人物形象和人性的塑造。

这些散文作品常常以历史人物为主角,通过对人物的描写和塑造,展现人物的性格、品质和情感。

作者通过对人物的言行举止的描写,表现了人物的英勇、智慧、忠诚等特点,也展示了人物的缺点和弱点。

这种人物形象的塑造,使作品更具生动性和可读性,也使读者更容易理解和接受历史事件和人物。

例如《战国策》中的《孙子吴起列传》、《吴王阖闾列传》等篇章,以及《国语》中的一些历史散文,都是先秦历史散文中人物形象塑造的典范。

先秦历史散文具有启迪人心和寓教于乐的作用。

这些散文作品不仅是历史的记录和记载,也是对人性和人生的思考和探索。

作者通过对历史事件和人物的描写和叙述,寄托了自己对人性和社会的理解和感悟,同时也给读者以启迪和教益。

例如《史记》中的《太史公自序》、《太史公书》等篇章,以及《孟子》中的一些历史散文,都蕴含了丰富的哲理和道德教育。

总的来说,先秦历史散文是我国古代文学的重要组成部分,它以真实性、叙事性、文学性、人物形象塑造和启迪人心等特点而闻名。

先秦历史散文和先秦诸子散文

先秦历史散文和先秦诸子散文是我国古代文学的两种重要类型,它们分别代表了先秦时期的历史文化和哲学思想。

以下是对它们的具体介绍:

1. 先秦历史散文:

先秦历史散文主要是指春秋战国时期的历史著作,包括《左传》、《国语》、《战国策》等。

这些散文作品具有很高的文学价值,全面记载了春秋时代各国的政治、军事、外交、文化等多方面的活动。

其中,《左传》是一部自成体系的独立完整的历史着作,全面反映了春秋末期至战国初期的历史状况。

2. 先秦诸子散文:

先秦诸子散文是指春秋战国时期诸子百家(如儒、墨、道、法等学派)的文章。

这些散文作品体现了各个学派的思想观点和哲学主张。

其中,《论语》、《墨子》、《孟子》等是孔丘、墨翟、孟轲等哲学家的弟子对其师言行的记录;而《庄子》、《荀子》、《韩非子》等则为本人的著作。

这些作品对后世散文的发展产生了深远影响。

总的来说,先秦历史散文和先秦诸子散文是两种不同类型的散文作品。

前者以记载历史事件为主,具有较高的文学价值;后者则以表达哲学思想为主,体现了当时诸子百家的文化繁荣。

这两种散文作品共同构成了先秦时期的文化瑰宝,对后世文学产生了深远影响。

先秦历史散文、诸子散文各列举五例。

下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!先秦历史散文与诸子散文的典型代表在中国古代文化中,先秦时期的历史散文和诸子散文占据了重要地位,不仅在文学风格上各具特色,而且在思想上也有深刻的表达。

先秦历史散文是指中国先秦时期记录历史事件、人物和观点的著作。

这些著作主要产生于春秋战国时期,也就是公元前7世纪到公元前3世纪之间。

它们以文字为载体,用不同的形式和风格记录了当时的社会变迁、战争、政治、文化等方面的历史。

先秦历史散文具有很高的文学和历史价值。

这些作品不仅具有文字的艺术魅力,还反映了当时社会的真实面貌和人们的思想观念。

这些著作的作者们通常具有深厚的文化底蕴和丰富的历史知识,因此他们的作品不仅具有很高的文学价值,还为后人提供了珍贵的历史资料。

先秦历史散文的体裁多样,包括史书、编年体、国别体、纪传体等。

其中,史书是最为常见的一种体裁,如《春秋》、《左传》等。

这些著作以时间为线索,记录了当时发生的重要事件和人物,以及政治、经济、文化等方面的变迁。

编年体则是以年代为线索,记录了各个年份发生的重要事件和人物。

国别体则是以国家为单位,记录了各个国家的历史事件和人物。

纪传体则是以人物为中心,记录了各个历史时期的重要人物和事件。

先秦历史散文的写作风格也各具特色。

一些著作以简洁明快著称,如《春秋》和《战国策》。

中国古代文学之先秦文学第三章历史散文第一节先秦散文概说一、先秦散文勃兴的历史背景——大变革时代1.礼崩乐坏的大变革时代:政治制度,经济制度,社会阶层,文化下移2.文化:载体散文3.文化传承者:士①学在官府→天子失官,学在四夷;②官学→私学二、先秦散文的总体特点1.从文体上看,众体皆备,百花齐放。

2.从内容上看,文史哲不分,学术性与艺术性相结合。

3.从目的和作用上看,是为现实服务的产物,不存在为艺术而写作的文章。

第二节《尚书》和《春秋》一、《尚书》(一)《尚书》文史知识1.尚书,即上古之书义。

初称《书》,后称《尚书》,儒家曾尊为经典,故又称《书经》。

2.我国古老的一部历史文献总集,分虞书、夏书、商书、周书四部分。

3.成书约在西周末年,作者可能是各时代的史官。

传说孔子曾编订过此书。

4.战国时诸子引《书》很普遍,广为流传。

(二)《尚书》的真伪·始皇焚书灭学,令“天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之。

有敢偶语《诗》、《书》,弃市”。

·汉初伏胜传《尚书》隶字书写,故称《今文尚书》28篇。

立于官学,有欧阳高的“欧阳尚书”,夏侯胜、夏侯建的大小“夏侯尚书”。

·孔壁《尚书》,《古文尚书》44篇。

刘歆提倡和力争,立于官学,东汉,古文经学逐渐兴盛,大有取代今文经学之势。

·《古文尚书》永嘉之乱丢失。

·东晋初,豫章内史梅赜说他找到了一部,有58篇,献给朝廷。

这部《尚书》流传至今,我们看到的《十三经注疏》本《尚书》基本上是这个本子。

·朱熹:“今文多艰涩,而古文反平易。

”·明梅[族鸟]作《尚书考异》指出梅本有许多作伪的痕迹。

·清代闫若璩《古文尚书疏证》指出梅本与古籍不合、与史例不合、与古代历法不合、与古代地理不合、与义理不合,乃是一本伪书。

·惠栋、程廷祚、王鸣盛、戴震、段玉裁、孙星衍、焦循等纷纷著书补充发挥闫氏之说。

·伪作终成定案。

先秦诸子散文的发展约可分为三个阶段:

第一阶段是春秋末、战国初,代表作有《论语》和《墨子》,前者为纯语录体散文,后者则语录体中杂有质朴的议论文。

第二阶段是战国中期,代表作是《孟子》和《庄子》,前者基本上还是语录体,但已有显著发展,形成了对话式的论辩文;后者已由对话体向论点集中的专题论文过渡,除少数几篇外,几乎完全突破了语录的形式而发展为专题议论文。

第三阶段是战国后期,代表作是《荀子》和《韩非子》,在先秦散文中都已经发展到议论文的最高阶段。

它们的篇幅由短而长,风格由简朴而开拓、纵恣,代表着春秋战国时代各个阶段的理论文。

先秦诸子散文的影响:

先秦诸子对后世影响最为深远的首先是儒家学派的孔孟思想,其次是道家学派的老庄思想。

这两派思想在过去学者文人的头脑中,在特定的历史条件下,经常起着不同的积极或消极作用。

一般说,儒家的入世精神是积极的,但维护封建秩序的说教却有不良的影响;道家对待现实的态度是消极的,但不肯同统治阶级合作,不肯同流合污的“清高”思想,在一定历史时期也有一些好影响。

就诗家来看,接受前者的影响的,其艺术风格多表现为现实主义;接受后者的影响的,其艺术风格多表现为浪漫主义。

杜甫和李白就代表着这两种不同的影响和作风。

引言概述:先秦历史散文是对中国历史上的先秦时期进行文艺性叙述和再创作的一种形式,通过散文的方式,向读者展示了先秦时期的人物、事件和社会背景。

本文将以先秦历史散文为主题,从政治、思想、文化、经济和社会五个大点展开详细的阐述,旨在深入揭示先秦时期的丰富面貌。

正文内容:一、政治1.各国争霸:先秦时期是中国历史上国家分裂最为严重的阶段之一,各个诸侯国都在争夺霸权地位。

例如春秋时期的齐国、楚国等香火国家,他们之间的政治斗争和角逐使整个先秦阶段的政治局势异常动荡。

2.君主与官制:在各个诸侯国中,国君的地位及其与官员的关系是政治制度的重要组成部分。

介绍君主与官制的结构,从而揭示出当时的政治格局和权力分配。

二、思想1.儒家思想:儒家思想是中国古代思想中最为重要的一支。

详细阐述儒家思想的主要内容和影响,如仁、义、礼、智等观念,并介绍先秦时期儒家学派的代表人物,如孔子、孟子等。

2.道家思想:道家思想与儒家思想在中国古代思想史上并列重要。

阐述道家思想的核心观念,如道、无为、自然等,并介绍道家学派的著名人物,如老子、庄子等。

三、文化1.文字的发展:中国文字的起源和发展对于了解先秦时期的文化背景至关重要。

介绍甲骨文和金文的特点及其在当时的应用情况。

2.文学艺术:散文、诗歌等文学艺术在先秦时期得到了迅猛的发展。

详细介绍先秦散文的类型、特点和代表作品,如《离骚》、《荀子》等。

四、经济1.农业经济:先秦时期主要以农业为经济基础。

阐述农业的发展、农业生产方式和技术进步对当时社会经济的影响,如农业机械的使用、灌溉系统的建设等。

2.商业贸易:先秦时期商业贸易也得到了一定的发展。

介绍当时的商品交流、货币形式和商业网络等。

五、社会1.社会阶级:介绍先秦时期的社会阶级分化情况,如贵族、农民、商人等不同阶级的生活条件和社会地位。

2.社会习俗:详细阐述先秦时期的各种社会习俗,如婚礼习俗、葬礼习俗等。

总结:通过对先秦历史散文的详细阐述,我们得以更加全面地了解先秦时期的政治、思想、文化、经济和社会情况。