中日甲午战争和马关条约共61页文档

- 格式:ppt

- 大小:7.14 MB

- 文档页数:61

甲午中日战争和马关条约一、教学目标1、知识目标通过本课的学习,是学生理解和掌握甲午中日战争爆发前的背景,战争的爆发,平壤战役,黄海战役,辽东战役,旅顺大屠杀,威海战役,《马关条约》,三国干涉还辽。

2、能力目标引导学生分析甲午中日战争中清军战败的原因,培养学生用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点分析问题的能力。

比较《马关条约》和《南京条约》,分析此战后对中国社会造成的严重危害,培养学生比较、综合问题的能力。

3、情感及价值观学习邓世昌等广大爱国官兵反抗侵略者的爱国主义精神,增强学生的爱国意识。

通过对甲午中日战争中国军队战败原因的分析,进一步认识封建制度腐的朽、军事技术落后是近代中国被侵略、被侮辱的重要原因,增强学生为振兴中华勤奋学习的责任感。

二、教学重难点1、教学重点:清政府战败原因,2、教学难点:《马关条约》的影响。

三、课时:一课时四、教具:教科书、教案、地图、教材插图、史料五、讲授新课:导入:同学们,中华民族是一个伟大的民族,在漫长的人类文明发展史上,中华民族创造了光辉灿烂的华夏民族,可是她却又是一个灾难深重的民族,第一次鸦片战争、火烧圆明园、大片领土的丧失,在近代历史的耻辱柱上,铭刻着多少炎黄子孙的血泪,记载着多少残酷的史实,哪一桩哪一件不发人深思,催人奋进?哪一字哪一句不启人蒙昧,动人心魄呢?今天就让我们翻开历史画卷,重新回到甲午中日战争的历史时期,去体会民族的血泪和兴衰,去回顾惨痛的经验和教训。

(板书)一、战争爆发的背景1.日本:急于扩张,制定大陆政策――必然性这场战争的爆发,是必然还是偶然?是蓄意已久还是随机发生?1868年,日本通过明治维新,走上了资本主义的发展道路,国力逐渐增强。

但是,由于改革不彻底,日本仍保留着浓厚的封建残余,广大工人,农民的生活极端贫困,国内市场狭小,生产发展受到阻碍,加上劳动人民的反抗,导致国内阶级矛盾日益尖锐。

为解决资本主义发展中的矛盾,日本统治者强烈要求对外侵略扩张,企图从中寻找出路,为此制定了“大陆政策”,实质上是日本旨在侵略中国和世界的政策。

作者: 陈汶

出版物刊名: 前线

页码: 60-61页

主题词: 中日甲午战争;《马关条约》;日本军国主义;战争开始;丁汝昌;北洋海军;十九世纪;干支纪年;八年;海军提督

摘要:一八九四年七月至一八九五年三月,日本军国主义者发动了以并吞朝鲜和侵略中国为目的历时八个月的侵略战争。

由于战争开始于一八九四年,这一年按中国夏历干支纪年为甲午年,故称甲午战争。

日本,在十九世纪六十年代以前,还是一个落后的农业的封建国家。

从一八六八年开始,明治天皇实行了维新,资本主义才有了比较快的发展。

但由于资产阶级同封建地主阶。

年至年中日甲午战争及马关条约签订年至年中,中日甲午战争爆发,这场战争对中华民族和中华民国的历史产生了重大影响。

在这场战争中,中方面对日本军队的侵略进行了抵抗,但由于军事实力不均衡,最终不得不接受了日本的条件,签订了马关条约。

本文将从战争的起因、战争经过、战争结果和条约内容四个方面来探讨年至年中的甲午战争及马关条约签订。

1. 战争起因中日甲午战争的起因可以追溯到晚清政府的改革失败以及对外政策的失误。

随着西方列强的不断侵略和割地,中国政府的行政能力逐渐削弱,国内政治经济危机四伏。

此时,日本正处于明治维新时期,国力迅速崛起,对中国的势力范围产生了野心。

1884年,日本企图通过侵台战争夺取台湾,而由于当时清朝政府内外交困,无力应对日本的侵略。

这场战争,被称为甲午战争,成为中日两国冲突的导火索。

战争爆发后,中方处于被动挨打的局面。

2. 战争经过在甲午战争中,日本军队利用其先进的武器装备和组织战术,迅速击败了中国北洋舰队。

此后,日本军队迅速进军中国大陆,相继攻陷了辽东半岛和山东半岛。

中国军队在战争中损失惨重,丧失了对台湾和朝鲜的制海权。

而与此同时,中国的社会各界也在战争中承受了巨大的痛苦。

晚清政府的腐败和无能被彻底暴露,国内经济面临崩溃,百姓们生活水平急剧下降。

战争给中国民众带来了深重的灾难,也为中国人民的觉醒和反抗铺平了道路。

3. 战争结果甲午战争的最终结果是中国的惨败以及战争双方达成的马关条约。

这场战争震撼了全世界,揭示了中国的软弱和危机,而日本则成为以亚洲强国崛起的象征。

在战争结束后,日本与中国的影响力发生了巨大转变。

清政府被迫接受日本的压迫和侮辱,割让辽东半岛和台湾,支付赔款及开放多个港口。

这一结果不仅引发了中国国内的民族主义浪潮,也引起了全球对中国的关注和思考。

4. 马关条约内容马关条约是由清政府和日本政府签订的,该条约成为甲午战争的后果并对中国产生了深远影响。

马关条约的内容包括:割让台湾和澎湖群岛给日本、支付大量赔款、开放多个港口给日本、接受日本控制的朝鲜独立等。

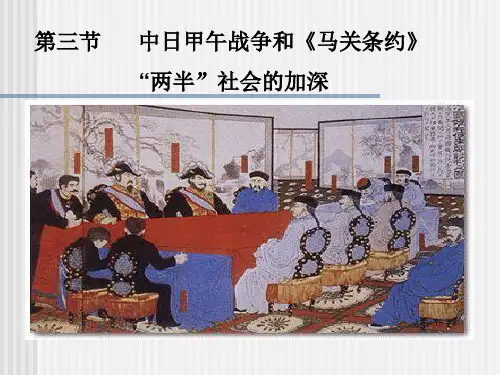

《马关条约》北师大版八年级历史上册第一单元第三课—甲午中日战争中的第二节《马关条约》前面我们学习了甲午中日战争中最具代表性一次战役“黄海海战”的大致经过,1895年初威海卫一役北洋舰队全军覆没,清政府完全是丧失抵抗能力。

至此甲午中日战争以清政府的惨败而告终。

日军攻陷威海之后威胁清政府,扬言要进攻北京。

这时以慈禧为首的清政府统治者就坐不住了,急忙任命李鸿章为全权代表,奔赴日本求和,于1895年4月同日本首相伊藤博文签订丧权辱国的《马关条约》。

这里有个小插曲,就是最开始前往日本谈和的人不是李鸿章,前后有两次派人前往日本都遭到日本当局的刁难失败归国,清政府万般无奈之下只好派遣李鸿章为议和大臣前往日本,得知日本提出各地要求时,其实李鸿章他也不愿意去,经办外交多年,李鸿章早尝够了“卖国贼”的滋味,所以,他一定要得到清政府的全权授权,才肯出使日本。

我们来看一下马关条约的主要内容:割地、赔款、开商埠、允设厂一、承认朝鲜“独立自主”二、割辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本三、赔偿日本军费2亿两白银四、开房沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸五、允许日本在通商口岸开设工厂通过以上《马关条约》的主要内容我们来看看他给中国带来了什么样的影响:一、承认朝鲜独立自主就迫使中国和朝鲜历史以来宗藩关系解除。

二、割让大面积的土地不但进一步破坏了中国的领土完整,而且还刺激了列强瓜分中国的野心,加快中国半殖民地化的进程。

三、赔款2亿两白银是一个什么概念?当时清政府一年的财政收入大概是8000万两白银,也就是说相当于清政府两年半的财政收入。

清政府拿不出钱就只能从老百姓身上收刮或者像列强借贷。

这样做不但加重了老百姓的经济负担,而且列强通过贷款控制中国财政达到控制中国政治的目的。

加深了中国半殖民地化的程度。

四、开放的通商口岸由沿海到内陆直接入侵中国的经济腹地。

五、允许在通商口岸设厂这一条是自南京条约以来的首例,咋眼一看并没有什么大不了的,其实这个是所有内容当中最严重的一条,列强援引片面最惠国待遇“利益均沾”,纷纷在通商口岸开设工厂,这样以来减少商品的生产成本与运输成本,沉重打击了中国民族工商业的发展和阻碍了中国生产力的发展。