中日甲午战争

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:26

甲午中日的名词解释甲午中日,指的是中国历史上的甲午战争,也被称为中日甲午战争。

这场战争发生于1894年至1895年,是中国清朝和日本帝国之间的一场战争。

本文将对甲午中日战争及相关名词进行解释,并探讨其影响与意义。

1. 甲午战争甲午战争是中国与日本之间爆发的一场战争。

该战争的导火索是针对朝鲜半岛的主权争夺,中国和日本都对该地区有着重要的经济和政治利益。

战争开始于1894年7月,持续了8个月,最终以中国的失败而告终。

甲午战争对中国产生了深远的影响,揭示了中国政府、军队和社会的腐败与落后,也加速了中国近代化的进程。

2. 日本的崛起甲午战争是日本在东亚地区崛起的标志之一。

日本作为一个前封建主义国家,在甲午战争中通过其现代化的军事力量和高效的作战能力打败了清朝。

这场战争让日本成为东亚地区的新霸主,并使其在列国围剿下迅速崛起为一个现代化的帝国。

3. 自强运动甲午战争后,中国政府意识到亟需进行自我革新和现代化的进程,于是展开了自强运动。

自强运动旨在推动国家的现代化进程,包括政治、军事、经济、教育等各个领域的改革。

这一运动奠定了中国近代史上自强不息的基础,对中国的现代化进程产生了深远的影响。

4. 《马关条约》甲午战争以中国的失败而告终,最终在1895年签署了《马关条约》。

该条约被视为中国百年屈辱的象征,剥夺了中国对台湾、澎湖群岛、辽东半岛等重要地区的主权,并要求中国支付巨额战争赔款。

《马关条约》使中国进一步陷入半殖民地状态,引发了中国人民的民族觉醒,促进了中国社会和政治的变革。

5. 乙未洋务运动甲午战争后,清朝政府进一步加强了对中国现代化的推动力度,推行了乙未洋务运动。

该运动以引进西方技术、知识和文化为核心,以推动中国工业、军事、教育等现代化建设为目标。

然而,由于种种原因,洋务运动并未取得良好的成果,但其仍然对中国的近代化进程起到了推动作用。

6. 甲午战争对东亚的影响甲午战争不仅对中国产生了深远的影响,也对东亚地区产生了重要的影响。

中日甲午战争(清日甲午战争)为19世纪末日本侵略清国和朝鲜的战争。

它以1894年(清光绪二十年,日本明治二十七年)7

月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。

按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争(日本称日清战争,西方国家称第一次中日战争/Sino-Japanese War)。

这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。

代表中国的清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

甲午战争的结果给清朝政府带来空前严重的民族危机,最终导致腐朽的清朝的灭亡。

一方面大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,得以跻身列强。

甲午战争之后,不少思想进步的中国人开始意识到“变法”的重要性,引发了”戊戌变法“运动。

作为一名大学生,应铭记历史,勿忘国耻,肩负起中华民族伟大复兴的历史使命,成长为社会主义的合格建设者和接班人。

中日甲午战争对清朝政权的冲击中日甲午战争,又称中日战争、甲午战争,是指1894年至1895年间,中国清朝与日本帝国之间的一场战争。

这场战争对于清朝政权来说,产生了深远的冲击。

本文将从政治、经济和军事等方面,探讨中日甲午战争对清朝政权的冲击。

一、政治冲击中日甲午战争对清朝政权的政治冲击主要表现在以下几个方面:1. 国际地位下降:甲午战争是中国近代史上第一次与外国列强进行正面冲突的战争,清朝政府在战争中的失败使得中国的国际地位大幅下降。

此前,中国一直被视为东方大国,但战争后,中国被迫签订了不平等的《马关条约》,割让台湾和澎湖列岛,并赔偿巨额赔款,这使得中国在国际上的形象受到了严重损害。

2. 内外交困:甲午战争后,清朝政府面临着内外交困的局面。

外部上,清朝政府不得不面对列强的压力和侵略,内部上,清朝政府面临着民众的不满和反抗。

这使得清朝政府的统治面临着严重的挑战,政权的稳定性受到了严重威胁。

3. 政治改革的推动:甲午战争的失败使得清朝政府意识到自身的腐败和落后,进一步推动了政治改革的进程。

清朝政府开始进行一系列的改革措施,如戊戌变法等,试图挽救政权的危机。

然而,这些改革措施并未能够取得实质性的成果,反而进一步加剧了政权的动荡。

二、经济冲击中日甲午战争对清朝政权的经济冲击主要表现在以下几个方面:1. 经济崩溃:甲午战争后,清朝政府不得不支付巨额赔款,这使得清朝政府的财政状况严重恶化。

同时,战争还导致了大量的人员伤亡和财产损失,使得中国的经济陷入了崩溃的状态。

这使得清朝政府无力应对国内外的挑战,经济状况进一步恶化。

2. 外资侵入:甲午战争后,中国不得不向日本等列强支付巨额赔款,这使得外资大量涌入中国。

外资的涌入使得中国的经济受到了严重的冲击,中国的产业和市场受到了严重的破坏。

同时,外资的涌入也加剧了中国的经济依赖性,使得中国的经济更加脆弱。

3. 经济改革的推动:甲午战争的失败使得清朝政府意识到中国经济的薄弱和落后,进一步推动了经济改革的进程。

甲午战争和中日战争甲午战争和中日战争是中国近代史上的两场重要战争,对于中国的发展和国际地位都产生了深远的影响。

本文将从历史背景、起因、战争经过和结果等方面,对这两场战争进行分析和比较。

一、历史背景甲午战争发生在19世纪末,是中国晚清时期的一场重要战争。

当时的中国正处于半殖民地、半封建社会,社会矛盾尖锐,国家经济衰落,外国列强对中国的侵略和压迫日益加剧。

同时,中国内部的政治腐败和国家机器的脆弱也使得中国难以有效的应对外敌的侵略。

而中日战争发生在20世纪初,也是中国近现代史上的一场重要战争。

当时的中国由辛亥革命后的民国政府控制,国力尚未完全恢复,国内政治分裂,军阀割据现象严重。

与此同时,日本在军事、经济和政治等方面都有了长足的发展,对中国发动了进一步的侵略行动。

二、起因甲午战争的直接导火索是朝鲜半岛的问题。

中国对朝鲜有着众多的影响力和利益,然而日本也渴望在这个地区扩张自己的势力。

随着日本步步紧逼,中日之间的矛盾不断升级,最终爆发了甲午战争。

中日战争的起因则包括了更多的因素。

其中,北洋政府的统治无力、兵力较弱、内忧外患等因素都成为了导火索。

此外,日本通过主动挑起事端,策动了二二八事变,引发了国共内战,从而迅速推进其在中国的侵略行动。

三、战争经过甲午战争开始于1894年,持续到1895年。

在这场战争中,中国军队一度表现出了较强的战斗力,但终因多种原因被日军打败。

战争结束后,中日签订了《马关条约》,中国不得不割让台湾和澎湖群岛给日本,支付巨额赔款,并削弱了中国在朝鲜半岛的势力。

中日战争则发生在1937年,持续到1945年。

战争开始后,中国军队经历了沉重的挫折,但在全国人民的共同抗战下,终于打败了日本军国主义。

战争结束后,中日签订了《日中和平条约》,日本军队撤离中国,中国恢复了完整的领土。

四、结果影响甲午战争的结果使得中国进一步失去了自主权,也加深了国内各派势力之间的矛盾。

这场战争使中国开始重新思考现代化和国家建设的问题,在悲痛的同时也催生了思想的解放和改革的呼声。

中日甲午战争简介中日甲午战争是中国历史上的一次重要事件,它发生在19世纪末,即公元1894年至1895年之间,是中国和日本之间的一场战争,也是中国近代史上最重要和最惨痛的历史事件之一。

以下就是中日甲午战争的简介。

一、战争背景中日甲午战争的背景可以追溯到中国和日本的民族关系和领土争端。

在19世纪末,中国的国力开始衰退,内部政治腐败、外部征服开始接踵而至,而当时的日本正不断发展壮大,并向外拓展势力范围,意图在亚洲地区崭露头角。

由于两国之间领土分界线模糊,因此争端不断。

另外,两国还有更新的控制朝鲜半岛的野心,因此战争成为不可避免的选择。

二、战争经过1894年7月,日本向中国宣战,北洋水师在威海卫一战退兵,朝鲜半岛和辽东半岛等地相继被日本占领,海陆空三军在激烈的战斗中进行了对抗。

然而,中国的军队及其管理体系一直处于混沌和无序状态,而日本的军队使用了现代化和科技化的武器和战术。

尽管有一些英勇战士在战争中表现出色,但是大部分中国士兵因其低水平和训练不足而在战场上惨败,使得战争不可避免趋势已经被证明无法挽回。

1895年2月,中国政府在马关条约上向日本投降,失去了许多领土和主权。

这场战争在中国本土势猛反击,演变成一场国内的政治革命。

清朝政府的无能被揭示,新兴的领袖人物纷纷崛起。

三、影响和启示中日甲午战争是中国历史上最惨痛的失败之一,不仅使国家陷入一个又一个的危机,而且也回应了明确和疏远学习西方现代化的意愿。

此后,中国开始了一段爆发性的变革时期,经过了多年的困苦和痛苦,创造出了在自我建设、树立现代化实力方面的新成就。

战争的结局也强调了中国自身弱势和自卫装备的重要性,为中国现代化建设和强大军队的发展提供了课程,为中国的现代化建设和成就奠定了基础。

甲午中日战争中日甲午战争是1894年7月末~1895年4月日本侵略中国和朝鲜的战争。

1894年(光绪二十年)爆发。

按中国干支纪年,时年为甲午年,故称甲午战争(Sino-Japanese War) 。

丰岛海战是战争爆发的标志。

早在1868年,明治天皇睦仁登基伊始,即颁行诏书,宣称“开拓万里之波涛,宣布国威于四方”,志在向海外扩张。

1868年明治维新后,近代中日两国签订了第一个条约《中日修好条约》,这是一个平等的条约。

然而,在条约待批期间,发生了琉球船民遇害事件。

日本抓住个把柄,说台湾土著的居住地不是中国领土,借口进攻台湾。

1874年1月,日军在台湾琅峤登陆,开始了对台湾的进攻。

日本看到胜算太小,争取体面地结束战争。

清政府表示可以考虑对在台湾“被害之人”酌情“抚恤”,等于承认了赔款的原则。

在10月31日签订的《北京专约》中,琉球人遇害写成了“日本国民遇害”,日军进攻台湾写成了“保民义举”,中国以“抚恤”名义,赔偿白银五十万。

《北京专约》为日本兼并琉球提供了根据,1879年4月,日本占领琉球,更名冲绳县。

明治维新后,日本开始加强发展在朝鲜的势力,并通过外交手段,力争使朝鲜脱离清政府控制,成为“独立国”。

但由于多种原因,未能成功。

1885年春,日本派伊藤博文为特派全权大使,到中国谈判朝鲜问题。

纠缠多日后签订的《天津条约》中,日本仍取得了向朝鲜派兵的权利。

以后的九年,表面上风浪不兴,但形势正在悄然变化中……1892年,日本提前完成了自1885年起的十年扩军计划,到了甲午战争前夕,日本已经建立了一支拥有六万三千名常备兵和二十三万预备兵的陆军,和排水量七万二千吨的海军,超过了北洋海军。

准备不足,是战争失败的认识原因从鸦片战争开始,帝国主义对中国的侵略从来没有停止过,但1884年中法战争后,由于列强之间忙于争斗,相对平静了大约10年,中国政治家的神经松弛了一些,在人们对西方列强的“友善”感到庆幸的时候,东边的一个邻国正在虎视眈眈。

对中日甲午战争的认识复材1401班陈蔚 1413040120对中日甲午战争的认识中日甲午战争是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

它以1894年7月25日(清光绪二十年,日本明治二十七年)丰岛海战的爆发为开端,到1895年4月17日《马关条约》签字结束。

战争过程中日甲午战争的整个过程,包括3个阶段:第一阶段,1894年7月25日至9月17日。

在朝鲜半岛及海上进行,陆战主要是平壤之战,海战主要是黄海海战。

第二阶段,从1894年9月17日至11月22日。

战争在辽东半岛进行,有鸭绿江防之战和金旅之战。

第三阶段,从1894年11月22日至1895年4月17日。

战争在山东半岛和辽东两个战场进行,有威海卫之战和辽东之战。

这场战争最终以中国惨败儿告终,可以说这是规模最大,失败最惨,影响最深,后果最重,教训最多的一次战争。

这产战争前中日两国的政治经济军事等方面存在着鲜明的对比。

1.甲午战争前中国与日本的政治对比:清政府:在政治制度上,清政府仍旧是腐朽的封建体制,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,并且清政府的封建体制处于封建体制的衰落期,腐败不堪。

日本:日本经历了比较彻底的明治维新运动,已经基本转变为现代资本主义制度,实现了较现代化的政治体系,各项管理制度都相对与清政府优秀。

2.甲午战争前中国与日本的经济对比:清政府:总体国力来说,清王朝超过日本,洋务运动也为清王朝累计了一定的资本,但是清朝的封建财政体系落后,工业基础薄弱。

以国防为主,结构简单,企业管理体制缺陷甚多。

日本:经历过明治维新后的日本,借助比较先进的近代财政系统,各项财政收入与清政府差距甚微,且日本重视工业生产,工业化程度远远超过清政府(例:甲午时清有铁路约400公里,1890年日本有铁路2733公里;1893年日本有轮船680艘,110205吨,1894年清招商局有26艘轮船22900吨,民间轮船寥寥无几;1894年清工业产煤可查产量约54.4万吨,而日本是426.1万吨等等)。

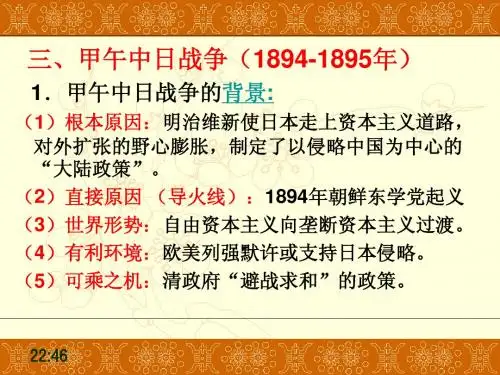

甲午中日战争甲午中日战争一、日本发动侵华战争日本蓄意发动侵华战争。

1894年爆发的中日战争是日本政府推行扩张政策和长期以来蓄谋侵略中国的必然结果。

明治维新后,日本资本主义迅速发展起来。

它和浓厚的封建残余及天皇制国家机构相结合表现出非常强烈的侵略性。

为满足资产阶级贪欲和转移国内人民斗争视线,制定了以侵略朝鲜和中国为中心的“征韩侵华”大陆政策。

这一政策分为五步:一、侵占中国的台湾;二、征服朝鲜;三、侵占中国的东北和蒙古;四、征服全中国;五、侵占亚洲,称霸世界。

由此可以看出日本是否征服中国是它大陆政策是否成功的至关重要的一步。

列强的默许或纵容的态度,成为日本实施侵略计划的有利条件。

19世纪70年代主要资本主义国家相继进入帝国主义阶段,它们加紧了对外侵略扩张。

列强随着自己经济、军事实力的增强,对世界领土提出了新的要求,不断扩大自己的(半)殖民地,在扩张中同时造成了他们之间的矛盾冲突,而在中国这个问题上,各国都默许和纵容了日本对中国的侵略行径。

下面来了解列强和日本之间的关系。

可以看出列强为了各自的侵略利益,表现了不同的心态。

他们对日本的这种态度为日本实施其侵略计划创造了有利条件。

1894年初,朝鲜爆发了“东学党”领导的农民起义,朝鲜东学党起义是一次反对本国腐朽封建统治和日本侵略者而进行的农民起义,朝鲜政府为维持反动统治,要求清政府派兵协助镇压。

日本为给自己出兵制造借口,也极力怂恿清政府出兵,日本驻朝使馆译员郑永邦,奉命向清廷派驻朝鲜任总理通商交涉事务的袁世凯表示:“贵政府何不速代韩戡乱……我政府必无他意。

”清朝听信日本的保证,派直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成率淮军1500人到朝鲜牙山,并根据《天津会议专条》的有关规定行文通知日本政府,并声明,一旦朝鲜局势安定,立即将清军撤回中国。

这样清政府落入日本预谋的圈套。

清军出动之前,日本内阁已于6月2日通过决议,以保护侨民为名,出兵朝鲜。

日本政府派出数倍于清军的兵力在朝鲜仁川登陆,并控制汉城等战略要地,为进一步发动侵略中国的战争进行军事部署。

甲午战争(又称中日甲午战争、第一次中日战争),是19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。

以1894年7月25日的丰岛海战的爆发为开端,到1895年7月25日《马关条约》的签订为结束。

时代背景:日本方面:1868年,日本通过明治维新,国力日渐强盛,走上资本主义道路。

1888年,日本产业革命出现高潮,因此急需对外的商品输出和资本输出。

但日本作为一个岛国,国内本身就资源匮乏、市场狭小,因此从对外扩张中寻求出路。

为此,1887年,日本制定了所谓“清国征讨策略”,逐渐演化为以侵略中国为中心的“大陆政策”。

由于日本自身实力资源都不具备相应条件,所以实行以战养战的策略来达到目的。

清朝方面:当时的中国处于清朝晚期,正往半殖民地半封建社会的深渊沉沦。

从19世纪六七十年代起,洋务派掀起了一场以“自强”、“求富”为口号的洋务运动。

清朝于1888年正式建立了北洋水师,成为亚洲一个强大的海军力量,即使欧美列强也放缓了侵略脚步。

此时清朝政治十分腐败,人民生活困苦,官场中各派系明争暗斗、尔虞我诈,国防军事外强中干,纪律松弛。

经过:(一)中日出兵朝鲜问题是日本发动侵略战争的突破口,1894年,朝鲜爆发东学党起义,朝鲜政府军节节败退,被迫向清朝乞援,成为甲午战争的导火索。

(二)交涉破裂朝鲜政府要求中日两国撤兵,日本提出“共同改革朝鲜案”,使自己的军队赖在朝鲜不走,一面又拖住了驻朝清军。

清廷要求共同撤兵,但日本向清政府发出两次绝交书,拒不撤兵,并反诬中国“有意滋事”,至此中日谈判破裂。

朝鲜反感于日本的蛮横,敷衍日本的要求,并一再督促日本撤军。

日朝谈判也宣告破裂。

(三)战争爆发1894年7月中旬中日谈判破裂以后,李鸿章开始派兵增援朝鲜。

1894年7月23日凌晨,侵朝日军突袭汉城王宫。

1894年7月25日(农历甲午年六月二十三日),日本不宣而战,在朝鲜丰岛海面袭击了增援朝鲜的清军运兵船“济远”、“广乙”,丰岛海战爆发。

至此,日本终于引爆了甲午中日战争。

甲午中日战争中日甲午战争简介各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢1、简介甲午战争以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。

这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。

中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。

甲午战争的结果给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度;另一方面则使日本国力更为强大,得以跻身列强。

甲午中日战争2、甲午战争的影响对中国来说:甲午战争失败标志着清朝历时三十余年的洋务运动的失败,取得的近代化成果化为乌有,打破了近代以来中国人民对民族复兴的追求。

割地赔款,主权沦丧,便利列强对出资本,掀起瓜分狂潮,标志着列强侵华进入了一个新阶段,大大加深了中国的半殖民地化,中国的国际地位急剧下降。

甲午战争直接导致中国人民挽救民族危亡的运动高涨,资产阶级掀起了维新变法运动和民主革命运动,中国人民自发反抗侵略的斗争高涨,如义和团运动。

对远东来说:日本得到巨额赔款和台湾等战略要地,不仅促进了本国资本主义的进一步发展,而且便利了日本对远东地区的进一步侵略扩张,使日本一跃成为亚洲唯一的新兴资本主义强国。

另外,日本为了对抗俄国,湔雪三国干涉之耻,一方面提出“卧薪尝胆”的口号,重新开启十年扩军计划;另一方面促成了“英日同盟”的形成,开始了东亚地区新一轮的争霸。

甲午中日战争3、失败的原因对可能发生的侵略战争缺乏预见,准备不足,是战争失败的认识原因。

一味依靠外国调停,没有把立足点放在自身力量上来,是战争失败的外部原因。

信奉“武器决定论”是战争失败的思想原因。

放弃和丧失制海权是战争失败的战略原因。

腐朽没落的封建统治是战争失败的政治原因。

军队素质低下不堪一击是战争失败的直接原因。

各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢。