动能和动能定理复习课教案

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:4

课题:动能和动能定理【三维目标】1、知识与技能:①理解动能的概念。

②熟练计算物体的动能.③会用动能定理解决力学问题,掌握用动能定理解题的一般步骤.2、过程与方法:①运用演绎推导方式推导动能定理的表达式,体会科学探究的方法.②理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法.3、情感态度与价值观:①通过演绎推理的过程,培养对科学研究的兴趣.②通过对动能和动能定理的演绎推理,使学生从中领略到物理等自然学科中所蕴含的严谨的逻辑关系,反映了自然界的真实美。

【教学重点】理解动能的概念;会用动能的定义式进行计算.【教学难点】1、探究功与物体速度变化的关系,知道动能定理的适用范围.2、会推导动能定理的表达式.【教学过程】●“温故知新”法导入新课问题1:一质量为m的小球被举高h,选地面为零势能参考平面,小球的重力势能为多少?问题2:若小球由静止落下(不计阻力),重力势能如何变化?重力势能减小转化给了什么能?问题3:什么叫动能呢?本节课我们来学习动能及相关的一个规律。

●引入课题:动能和动能定理★(板书)一、动能E k1.定义:物体由于运动而具有的能。

问题4:物体的动能大小与哪些因素有关呢?我们先定性地判断一下。

请思考并举例说明。

▲实验探究1:学生活动:学生用自己的笔(笔尖向下)自一定的高度竖直地掉到手心上,感受一下。

同一支笔分高和低两次感受;一重一轻的笔从同一高度两次感受。

学生结论:速度大,则动能大;质量大,则动能大。

实验探究2:教师演示:让小球从光滑的导轨上滑下,与物块相碰,推动物块做功.1、让同一小球从不同的高度滑下,可以看到:高度大时小球把物块推得远,对物块做的功多.2、让质量不同的木块从同一高度滑下,可以看到:质量大的滑块把木块推得远,对木块做的功多.总结:物体的质量越大,速度越大,它的动能就越大.即质量、速度是动能的两个影响因素.问题5:动能到底跟质量和速度有什么定量的关系呢?动能的表达式是怎样的?▲理论探究:情景设置:一质量为m的小球从高处由静止下落(不计阻力),若小球到达地面时速度大小为ν。

物理《动能与动能定理》教案

一、教学目标

1.掌握动能的概念。

2.了解动能与物体速度、质量的关系。

3.掌握动能定理的内容及应用方法。

4.能够从实验数据中应用动能定理。

二、教学内容及方法

1.联想与认知

1)导入:“杠杆原理”中,我们说过动力和力臂之积相等,也就是说动力和力臂之间是有量的关系的。

那么,物体的运动状态和物体之间的某些量也就有量的关系。

例如,我们在平时走路时步速快慢,千万不要大家都跟飞快的章子怡走啊!为啥能被维密列?就是因为速度更快。

2)提问:有没有类似的情况存在呢?

通过新闻报道,名人秀等,让学生发挥想象力,并发现其中有意思的关系。

3)概念及归纳

动能:一个物体由于速度而具有的能量称为动能,通常用K 表示,单位是焦耳。

其计算公式为: K=mv^2/2

4)讲授和实践

推导动能计算公式,并与具体实验数据结合讲解动能定理及应用方法。

以“滑动模型车匀加速在滑板上疾驰”的实验为例,通过实验数据,让学生体验应用动能定理的操作过程。

三、教学重点和难点

1.掌握动能及动能定理的概念及公式。

2.应用动能定理解决实际问题。

四、教学手段

1.多媒体展示。

2.实验中的探究与讨论。

五、教学时间

两学时。

动能和动能定理教案(优秀5篇)动能定理教学设计篇一《动能和动能定理》是高中物理必修2第五章《机械能及其守恒定律》第七节的内容,我从:教材分析、目标分析、教法学法、教学过程、板书设计和教学反思六个纬度作如下汇报:一、教材分析1.内容分析《动能和动能定理》主要学习一个物理概念:动能;一个物理规律:动能定理。

从知识与技能上要掌握动能表达式及其相关决定因素,动能定理的物理意义和实际的应用。

过程与方法上,利用牛顿运动定律和恒力功知识推导动能定理,理解“定理”的意义,并深化理解第五节探究性实验中形成的结论;通过例题1的分析,理解恒力作用下利用动能定理解决问题优越于牛顿运动定律,在课程资源的开发与优化和整合上,要让学生在课堂上切实进行两种方法的相关计算,在例题1后,要补充合力功和曲线运动中变力功的相关计算;通过例题2的探究,理解正负功的物理意义,初步从能量守恒与转化的角度认识功。

在态度情感与价值观上,在尝试解决程序性问题的过程中,体验物理学科既是基于实验探究的一门实验性学科,同时也是严密数学语言逻辑的学科,只有两种方法体系并重,才能有效地认识自然,揭示客观世界存在的物理规律。

2.内容地位通过初中的学习,对功和动能概念已经有了相关的认识,通过第六节的实验探究,认识到做功与物体速度变化的关系。

将本节课设计成一堂理论探究课有着积极的意义。

因为通过“动能定理”的学习,深入理解“功是能量转化的量度”,并在解释功能关系上有着深远的意义。

为此设计如下目标:二、目标分析1、三维教学目标(一)、知识与技能1.理解动能的概念,并能进行相关计算;2.理解动能定理的物理意义,能进行相关分析与计算;3.深入理解W合的物理含义;4.知道动能定理的解题步骤;(二)、过程与方法1.掌握恒力作用下动能定理的推导;2.体会变力作用下动能定理解决问题的优越性;(三)、情感态度与价值观体会“状态的变化量量度复杂过程量”这一物理思想;感受数学语言对物理过程描述的简洁美;2.教学重点、难点:重点:对动能公式和动能定理的理解与应用。

动能和动能定理(教案)第一章:引言1.1 课程背景本节课将介绍物理学中的一个重要概念——动能,以及动能定理。

动能是物体运动时所具有的能量,它在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。

通过学习动能和动能定理,同学们将能够更好地理解物体运动的规律。

1.2 学习目标1. 了解动能的定义及表示方法;2. 掌握动能定理的内容及其应用;3. 能够运用动能和动能定理解决实际问题。

第二章:动能的概念2.1 动能的定义动能是指物体由于运动而具有的能量。

它的表达式为:\[ E_k = \frac{1}{2}mv^2 \]其中,\( E_k \) 表示动能,\( m \) 表示物体的质量,\( v \) 表示物体的速度。

2.2 动能的单位动能的单位是焦耳(J),1焦耳等于1牛顿·米。

在国际单位制中,动能的单位也可以表示为千卡(kcal)或电子伏特(eV)。

第三章:动能的计算3.1 动能的计算公式根据动能的定义,我们可以用质量、速度来计算物体的动能。

具体步骤如下:(1)确定物体的质量和速度;(2)将质量、速度代入动能公式;(3)计算得出动能的大小。

3.2 动能计算实例假设一个物体质量为2kg,速度为10m/s,求该物体的动能。

解:将质量和速度代入动能公式:\[ E_k = \frac{1}{2} \times 2kg \times (10m/s)^2 = 100J \]该物体的动能为100焦耳。

第四章:动能定理4.1 动能定理的内容动能定理指出:物体所受外力做的功等于物体动能的变化。

即:\[ W = \Delta E_k \]其中,\( W \) 表示外力做的功,\( \Delta E_k \) 表示物体动能的变化量。

4.2 动能定理的应用动能定理可以用来计算物体在受到外力作用下动能的变化。

例如,一个物体从静止开始加速,最终达到一定速度,我们可以根据动能定理计算出物体在这个过程中所受外力做的功。

第五章:动能定理解决实际问题5.1 实例一:抛物线运动假设一个物体做抛物线运动,求物体在最高点的动能。

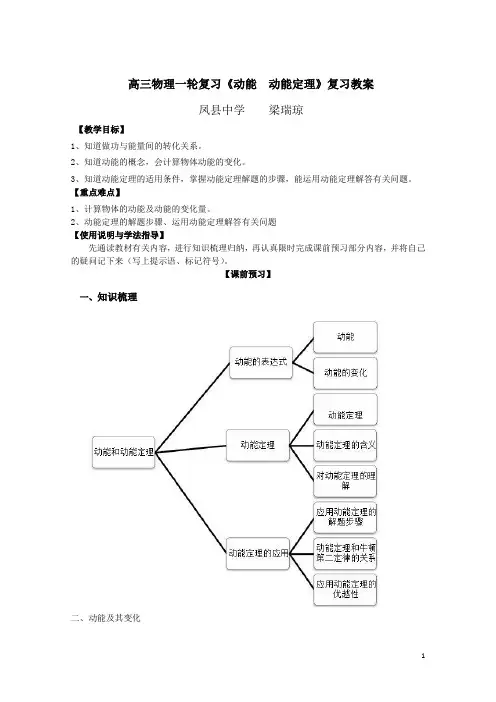

高三物理一轮复习《动能动能定理》复习教案凤县中学梁瑞琼【教学目标】1、知道做功与能量间的转化关系。

2、知道动能的概念,会计算物体动能的变化。

3、知道动能定理的适用条件,掌握动能定理解题的步骤,能运用动能定理解答有关问题。

【重点难点】1、计算物体的动能及动能的变化量。

2、动能定理的解题步骤、运用动能定理解答有关问题【使用说明与学法指导】先通读教材有关内容,进行知识梳理归纳,再认真限时完成课前预习部分内容,并将自己的疑问记下来(写上提示语、标记符号)。

【课前预习】一、知识梳理二、动能及其变化1、动能(1)定义:物体由于而具有的能量叫做动能。

E。

(2)表达式:k(3)单位:在国际单位制中动能的单位是。

(4)动能是标量。

只有大小,没有方向,且总大于(v≠0时)或等于零(v=0时),不可能小于零(无负值)。

2、动能的变化量△E k动能的变化,又称动能的增量,是指一个运动过程中的物体末状态的动能E k2(对应于速度v2)与初状态的动能E k1(对应于速度v1)之差。

即△E k =___________________。

三、动能定理1、内容:合力对物体所做的功等于物体________________的变化。

2、公式:W总=W1+W2+W3+… =_____________________。

3、对动能定理的理解1.动能定理公式中等号的意义等号表明合力做功与物体动能的变化间的三个关系:(1)数量关系:即合外力所做的功与物体动能的变化具有等量代换关系.可以通过计算物体动能的变化,求合力的功,进而求得某一力的功.(2)单位相同,国际单位都是焦耳.(3)因果关系:合外力的功是引起物体动能变化的原因.2.适用范围:直线运动、曲线运动、恒力做功、变力做功、各个力同时做功、分段做功均可用动能定理.3. 动能具有相对性,其数值与参考系的选取有关,一般取地面为参考系.4. 动能定理只涉及到物体初、末状态的动能和整个过程中各外力所做的功,不需要考虑物体运动的加速度和时间。

《动能和动能定理》教案《动能和动能定理》教案(通用4篇)《动能和动能定理》教案篇1课题动能动能定理教材内容的地位动能定理是功能关系的重要体现,是推导机械能守恒定律的依据,因此是本章的重中之重。

在整个经典物理学中,动能定理又与牛顿运动定律、动量定理并称为解决动力学问题的三大支柱。

也是每年高考必考内容。

因此学好动能定理对每个学生都尤为重要。

--思路导入新课──探究动能的相关因素(定性)──探究功与动能的关系(推理、演绎)──验证功和能的关系──巩固动能定理教学目标知识与技能1.理解动能的确切含义和表达式。

2.理解动能定理及其推导过程、适用范围、简单应用。

3.培养学生探究过程中获取知识、分析实验现象、处理数据的能力。

过程与方法1.设置问题启发学生的思考,让学生掌握解决问题的思维方法。

2.探究和验证过程中掌握观察、总结、用数学处理物理问题的方法。

3.经历科学规律探究的过程、认识探究的意义、尝试探究的方法、培养探究的能力。

情感态度与价值观1.通过动能定理的推导演绎,培养学生的科学探究的兴趣。

2.通过探究验证培养合作精神和积极参与的意识。

3.用简单仪器验证复杂的物理规律,培养学生不畏艰辛敢于进取的精神。

4.领略自然的奇妙和谐,培养好奇心与求知欲使学生乐于探索。

教学重点1.动能的概念,动能定理及其应用。

2.演示实验的分析。

教学难点动能定理的理解和应用教学资源学情分析学生在初中对动能有了感性认识,在高中要定量分析。

高中生的认识规律是从感性认识到理性认识,从定性到定量。

前期教学状况、问题与对策通过前几节的学习,了解了功并能进行简单的计算初步了解了功能关系。

对物体做的功与其动能的具体关系还不清楚,这就是本节重点解决的问题。

教学方式启发式、探究式、习题教学法、类比法教学手段多媒体课件辅助教学教学仪器斜面、物块、刻度尺、打点计时器、铁架台、纸带动能与质量和速度有关验证动能定理--环节教师活动学生活动设计意图导入新课提问:能的概念功和能的关系引导学生回顾初中学习的动能的概念动能和什么因素有关,动能和做功的关系。

动能和动能定理一、教学目标1、知识与技能1.使学生进一步理解动能的概念,掌握动能的计算式。

2.结合教学,对学生进行探索研究和科学思维能力的训练。

3.理解动能定理的确切含义,应用动能定理解决实际问题。

2、过程与方法1.运用实验探究归纳动能的表达式2.理解动能定理的表达式。

3.理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法。

3、情感、态度与价值观通过动能动能定理的研究应用,感受成功的喜悦,培养学生对科学研究的兴趣。

二、教学重点1.动能动能定理的理解和应用。

三、教学难点2.对动能定理的理解和应用。

四、课时安排1课时五、教学过程(一)新课导入:观看视频资料,激发学习兴趣。

我们在初中学过,物体由于运动而具有的能量叫动能.人类利用动能已经有很长的历史,观看系列图片,联系生活,发散思维。

复习回忆初中学过的知识:1、动能:2、功的表达式: W=FS(二).动能动能:物体由于运动而具有的能量,叫做动能。

那么,动能大小与哪些因素有关呢?现在让我们复习一下初中做过的实验.【演示实验】1.介绍实验装置:如图1,所示。

让小球A从光滑的导轨上滑下,与物块B相碰,推动木块做功。

2.演示并观察现象,①让同一小球从不同的高度滑下,可以看到:高度大时图1 滑块把物块推得远,对木块做的功多。

②让质量不同的小球从同一高度滑下,可以看到:质量大的滑块把物块推得远,对木块做的功多。

学生观察实验填写表格:高度h 前进的位移s做功的本领动能 质量m 相同大 大 大 大 小 小 小 小 质量m 前进的位移s做功的本领动能 高度h 相同大 大 大 大 小小小小3.通过实验定性分析得到:教师引导学生得出结论:质量越大、 速度越大,物体的动能就越大那么动能与物体的质量和速度之间有什么定量关系呢?通过大量精确的实验,人们发现:一个质量为m ,速度为v 的物体,它的动能等于物体的质量与速度二次方乘积的一半。

用E k 表示动能,则有4、讲述动能的有关问题:(板书) ①动能的表达式②动能是标量,无方向,求和只需用代数相加减 ③动能的单位:焦(J )22111/J N m kg m s =∙=∙ 5、例题分析【例题1】 一个质量为60 kg 的人以10 m/s 的速度奔跑;一颗质量为0.010 kg 的子弹以800 m/s 的速度射出;人和子弹相比,哪一个的动能大?解:根据动能的定义式,人的动能是子弹的动能是通过比较可知,子弹比人的动能大。

高三物理教案:动能和动能定理复习教鉴于大家对十分关注,小编在此为大家搜集整理了此文高三物理教案:动能和动能定理复习教案,供大家参考! 本文题目:高三物理教案:动能和动能定理复习教案第2课时动能和动能定理导学目标 1.掌握动能的概念,会求动能的变化量.2.掌握动能定理,并能熟练运用.一、动能[基础导引]关于某物体动能的一些说法,正确的是 ()A.物体的动能变化,速度一定变化B.物体的速度变化,动能一定变化C.物体的速度变化大小相同时,其动能变化大小也一定相同D.选择不同的参考系时,动能可能为负值E.动能可以分解到两个相互垂直的方向上进行运算[知识梳理]1.定义:物体由于________而具有的能.2.公式:______________,式中v为瞬时速度.3.矢标性:动能是________,没有负值,动能与速度的方向______.4.动能是状态量,动能的变化是过程量,等于__________减初动能,即Ek=__________________.思考:动能一定是正值,动能的变化量为什么会出现负值?正、负表示什么意义?二、动能定理[基础导引]1. 质量是2 g的子弹,以300 m/s的速度射入厚度是5 cm 的木板(如图1所示),射穿后的速度是100 m/s.子弹射穿木板的过程中受到的平均阻力是多大?你对题目中所说的平均一词有什么认识?2.质量为500 g的足球被踢出后,某人观察它在空中的飞行情况,估计上升的最大高度是10 m,在最高点的速度为20 m/s.根据这个估计,计算运动员踢球时对足球做的功.[知识梳理]内容力在一个过程中对物体所做的功等于物体在这个过程中____________表达式 W=Ek=________________对定理的理解 W0,物体的动能________W0,物体的动能________W=0,物体的动能不变适用条件 (1)动能定理既适用于直线运动,也适用于________(2)既适用于恒力做功,也适用于________(3)力可以是各种性质的力,既可以同时作用,也可以____________考点一动能定理的基本应用考点解读1.应用动能定理解题的步骤(1)选取研究对象,明确并分析运动过程.(2)分析受力及各力做功的情况,求出总功.受哪些力各力是否做功做正功还是负功做多少功确定求总功思路求出总功(3)明确过程初、末状态的动能Ek1及Ek2.(4)列方程W=Ek2-Ek1,必要时注意分析题目潜在的条件,列辅助方程进行求解.2.应用动能定理的注意事项(1)动能定理中的位移和速度必须是相对于同一个参考系的,一般以地面或相对地面静止的物体为参考系.(2)应用动能定理时,必须明确各力做功的正、负.当一个力做负功时,可设物体克服该力做功为W,将该力做功表示为-W,也可以直接用字母W表示该力做功,使其字母本身含有负号.(3)应用动能定理解题,关键是对研究对象进行准确的受力分析及运动过程分析,并画出物体运动过程的草图,借助草图理解物理过程和各量关系.(4)动能定理是求解物体位移或速率的简捷公式.当题目中涉及到位移和速度而不涉及时间时可优先考虑动能定理;处理曲线运动中的速率问题时也要优先考虑动能定理.典例剖析例1 如图2所示,用恒力F使一个质量为m的物体由静止开始沿水平地面移动的位移为l,力F跟物体前进的方向的夹角为,物体与地面间的动摩擦因数为,求:(1)力F对物体做功W的大小;(2)地面对物体的摩擦力Ff的大小;(3)物体获得的动能Ek.跟踪训练1 如图3所示,用拉力F使一个质量为m的木箱由静止开始在水平冰道上移动了l,拉力F跟木箱前进方向的夹角为,木箱与冰道间的动摩擦因数为,求木箱获得的速度.考点二利用动能定理求功考点解读由于功是标量,所以动能定理中合力所做的功既可通过合力来计算(W总=F合lcos ),也可用每个力做的功来计算(W总=W1+W2+W3+).这样,原来直接利用功的定义不能计算的变力的功可以利用动能定理方便的求得,它使得一些可能无法进行研究的复杂的力学过程变得易于掌握和理解.典例剖析例2 如图4所示,质量为m的小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一个光滑的细钉.已知OP=L2,在A点给小球一个水平向左的初速度v0,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.则:(1)小球到达B点时的速率?(2)若不计空气阻力,则初速度v0为多少?(3)若初速度v0=3gL,则在小球从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?跟踪训练2 如图5所示,一位质量m=65 kg参加挑战极限运动的业余选手要越过一宽度为x=3 m的水沟,跃上高为h=1.8 m的平台.采用的方法是:人手握一根长L=3.05 m的轻质弹性杆一端,从A点由静止开始匀加速助跑,至B点时,杆另一端抵在O点的阻挡物上,接着杆发生形变,同时人蹬地后被弹起,到达最高点时杆处于竖直,人的重心恰位于杆的顶端,此刻人放开杆水平飞出,最终趴落到平台上,运动过程中空气阻力可忽略不计.(g取10 m/s2)图5(1)设人到达B点时速度vB=8 m/s,人匀加速运动的加速度a=2 m/s2,求助跑距离xAB.(2)设人跑动过程中重心离地高度H=1.0 m,在(1)问的条件下,在B点人蹬地弹起瞬间,人至少再做多少功?14.用分析法解多过程问题例3 如图6所示是某公司设计的2009玩具轨道,是用透明的薄壁圆管弯成的竖直轨道,其中引入管道AB及200管道是粗糙的,AB是与2009管道平滑连接的竖直放置的半径为R=0.4 m的14圆管轨道,已知AB圆管轨道半径与0字型圆形轨道半径相同.9管道是由半径为2R的光滑14圆弧和半径为R的光滑34圆弧以及两段光滑的水平管道、一段光滑的竖直管道组成,200管道和9管道两者间有一小缝隙P.现让质量m=0.5 kg的闪光小球(可视为质点)从距 A点高H=2.4 m处自由下落,并由A 点进入轨道AB,已知小球到达缝隙P时的速率为 v=8 m/s,g取10 m/s2.求:(1)小球通过粗糙管道过程中克服摩擦阻力做的功;(2)小球通过9管道的最高点N时对轨道的作用力;(3)小球从C点离开9管道之后做平抛运动的水平位移.方法提炼1.分析法:将未知推演还原为已知的思维方法.用分析法研究问题时,需要把问题化整为零,然后逐步引向待求量.具体地说也就是从题意要求的待求量出发,然后按一定的逻辑思维顺序逐步分析、推演,直到待求量完全可以用已知量表达为止.因此,分析法是从未知到已知,从整体到局部的思维过程.2.分析法的三个方面:(1)在空间分布上可以把整体分解为各个部分:如力学中的隔离,电路的分解等;(2)在时间上把事物发展的全过程分解为各个阶段:如运动过程可分解为性质不同的各个阶段;(3)对复杂的整体进行各种因素、各个方面和属性的分析. 跟踪训练3 如图7所示,在一次消防演习中模拟解救高楼被困人员,为了安全,被困人员使用安全带上挂钩挂在滑竿上从高楼A点沿轻滑杆下滑逃生.滑杆由AO、OB两段直杆通过光滑转轴在O处连接,且通过O点的瞬间没有机械能的损失;滑杆A端用挂钩钩在高楼的固定物上,可自由转动,B端固定在消防车云梯上端.已知AO长为L1=5 m,OB长为L2=10 m.竖直墙与端点B的间距d=11 m.挂钩与两段滑杆间的动摩擦因数均为=0.5.(g=10 m/s2)(1)若测得OB与水平方向的夹角为37,求被困人员下滑到B点时的速度大小;(sin 37=0.6,cos 37=0.8)(2)为了安全,被困人员到达B点的速度大小不能超过v,若A点高度可调,而竖直墙与云梯上端点B的间距d不变,求滑杆两端点A、B间的最大竖直距离h?(用题给的物理量符号表示)A组利用动能定理求变力功1.如图8所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一物体向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C点时弹簧最短,C点距地面高度为h,则从A到C的过程中弹簧弹力做功是 ()A.mgh-12mv2B.12mv2-mghC.-mghD.-(mgh+12mv2)B组用动能定理分析多过程问题2.如图9所示,摩托车做特技表演时,以v0=10.0 m/s的初速度冲向高台,然后从高台水平飞出.若摩托车冲向高台的过程中以P=4.0 kW的额定功率行驶,冲到高台上所用时间t=3.0 s,人和车的总质量m=1.8102 kg,台高h=5.0 m,摩托车的落地点到高台的水平距离x=10.0 m.不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:图9(1)摩托车从高台飞出到落地所用时间;(2)摩托车落地时速度的大小;(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功.3.推杯子游戏是一种考验游戏者心理和控制力的游戏,游戏规则是在杯子不掉下台面的前提下,杯子运动得越远越好.通常结果是:力度不够,杯子运动得不够远;力度过大,杯子将滑离台面.此游戏可以简化为如下物理模型:质量为0.1 kg的空杯静止在长直水平台面的左边缘,现要求每次游戏中,在水平恒定推力作用下,沿台面中央直线滑行x0=0.2 m 后才可撤掉该力,此后杯子滑行一段距离停下.在一次游戏中,游戏者用5 N的力推杯子,杯子沿直线共前进了x1=5 m.已知水平台面长度x2=8 m,重力加速度g取10 m/s2,试求:(1)游戏者用5 N的力推杯子时,杯子在撤掉外力后在长直水平台面上运动的时间;(结果可用根式表示)(2)游戏者用多大的力推杯子,才能使杯子刚好停在长直水平台面的右边缘.4.如图10所示,光滑14圆弧形槽的底端B与长L=5 m的水平传送带相接,滑块与传送带间动摩擦因数为0.2,与足够长的斜面DE间的动摩擦因数为0.5,斜面与水平面间的夹角=37.CD段为光滑的水平平台,其长为1 m,滑块经过B、D两点时无机械能损失.质量m=1 kg的滑块从高为R=0.8 m的光滑圆弧形槽的顶端A处无初速度地滑下.求(sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2,不计空气阻力):图10(1)当传送带不转时,滑块在传送带上滑过的距离;(2)当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块从滑上传送带到第二次到达D点所经历的时间t;(3)当传送带以2 m/s的速度顺时针转动时,滑块在斜面上的最大位移.课时规范训练(限时:45分钟)一、选择题1.下列关于运动物体所受的合外力、合外力做的功、运动物体动能的变化的说法中正确的是 ()A.运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功,物体的动能一定要变化B.运动物体所受的合外力为零,则物体的动能一定不变C.运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零D.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动2.在h高处,以初速度v0向水平方向抛出一个小球,不计空气阻力,小球着地时速度大小为 ()A.v0+2ghB.v0-2ghC.v20+2ghD.v20-2gh3.如图1所示,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动.在移动过程中,下列说法正确的是 ()A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和C.木箱克服重力所做的功等于木箱增加的重力势能D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和4.子弹的速度为v,打穿一块固定的木块后速度刚好变为零.若木块对子弹的阻力为恒力,那么当子弹射入木块的深度为其厚度的一半时,子弹的速度是 ()A.v2B.22vC.v3D.v45.刹车距离是衡量汽车安全性能的重要参数之一.如图2所示的图线1、2分别为甲、乙两辆汽车在紧急刹车过程中的刹车距离l与刹车前的车速v的关系曲线,已知紧急刹车过程中车与地面间是滑动摩擦.据此可知,下列说法中正确的是 ()A.甲车的刹车距离随刹车前的车速v变化快,甲车的刹车性能好B.乙车与地面间的动摩擦因数较大,乙车的刹车性能好C.以相同的车速开始刹车,甲车先停下来,甲车的刹车性能好D.甲车的刹车距离随刹车前的车速v变化快,甲车与地面间的动摩擦因数较大6.一个小物块冲上一个固定的粗糙斜面,经过斜面上A、B 两点,到达斜面上最高点后返回时,又通过了B、A两点,如图3所示,关于物块上滑时由A到B的过程和下滑时由B到A的过程,动能的变化量的绝对值E上和E下,以及所用时间t上和t下相比较,有A.E上E下,t上E下,t上t下C.E上E下,t上t下D.E上E下,t上7.如图4所示,劲度系数为k的弹簧下端悬挂一个质量为m 的重物,处于静止状态.手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,手对重物做的功为W1.然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力.重物从静止开始下落到速度最大的过程中,弹簧对重物做的功为W2,则 ()A.W1m2g2kB.W1C.W2=12mv2D.W2=m2g2k-12mv28.汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,到t1秒末关闭发动机做匀减速直线运动,到t2秒末静止.动摩擦因数不变,其v-t图象如图5所示,图中.若汽车牵引力做功为W,平均功率为P,汽车加速和减速过程中克服摩擦力做功分别为W1和W2,平均功率大小分别为P1和P2,下列结论正确的是 ()A.W1+W2=WB.P=P1+P2C.W1W2D.P1=P29.如图6所示,一个粗糙的水平转台以角速度匀速转动,转台上有一个质量为m的物体,物体与转台间用长L的绳连接着,此时物体与转台处于相对静止,设物体与转台间的动摩擦因数为,现突然制动转台,则 ()A.由于惯性和摩擦力,物体将以O为圆心、L为半径做变速圆周运动,直到停止B.若物体在转台上运动一周,物体克服摩擦力做的功为LC.若物体在转台上运动一周,摩擦力对物体不做功D.物体在转台上运动L24圈后,停止运动10.静止在粗糙水平面上的物块A受方向始终水平向右、大小先后为F1、F2、F3的拉力作用做直线运动,t=4 s时停下,其v-t图象如图7所示,已知物块A与水平面间的动摩擦因数处处相同,下列判断正确的是 ()A.全过程中拉力做的功等于物块克服摩擦力做的功B.全过程拉力做的功等于零C.一定有F1+F3=2F2D.可能有F1+F32F2二、非选择题11.如图8所示,粗糙弧形轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.光滑半圆轨道半径为R,两个光滑半圆轨道连接处CD之间留有很小空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略.粗糙弧形轨道最高点A与水平面上B点之间的高度为h.从A点由静止释放一个可视为质点的小球,小球沿翘尾巴的S形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点在同一竖直线上B点的距离为s.已知小球质量为m,不计空气阻力,求:图8(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;(2)小球运动到B点时对轨道的压力;(3)小球沿翘尾巴的S形轨道运动时克服摩擦力做的功.复习讲义基础再现一、基础导引 A知识梳理 1.运动 2.Ek=12mv2 3.标量无关 4.末动能12mv22-12mv21思考:动能只有正值,没有负值,但动能的变化却有正有负.变化是指末状态的物理量减去初状态的物理量,而不一定是大的减去小的,有些书上称之为增量.动能的变化量为正值,表示物体的动能增大了,对应于合力对物体做正功;物体的变化量为负值,表示物体的动能减小了,对应于合力对物体做负功,或者说物体克服合力做功.二、基础导引 1.1.6103 N 见解析2.150 J知识梳理动能的变化 12mv22-12mv21 增加减少曲线运动变力做功不同时作用课堂探究例1 (1)Flcos (2)(mg-Fsin )(3)Flcos (mg-Fsin )l跟踪训练1 2[Fcos (mg-Fsin )]l/m例2 (1) gL2 (2) 7gL2 (3)114mgL跟踪训练2 (1)16 m (2)422.5 J例3 (1)2 J (2)35 N (3)2.77 m跟踪训练3 (1)310 m/s (2)见解析解析 (2)设滑竿两端点AB的最大竖直距离为h1,对下滑全过程由动能定理得mgh1-mgd=12mv2 ④所以:h1=v22g+d ⑤若两杆伸直,AB间的竖直高度h2为h2=(L1+L2)2-d2 ⑥若h1h2,则满足条件的高度为h=(L1+L2)2-d2 ⑦若h1h=v22g+d ⑧若h1=h2,则满足条件的高度为h=v22g+d=(L1+L2)2-d2 ⑨分组训练1.A2.(1)1.0 s (2)102 m/s (3)3.0103 J3.(1)4.8 s (2)8 N4.(1)4 m (2)(2.7+55) s (3)0.5 m 课时规范训练1.BD2.C3.CD4.B5.B6.D7.B8.ACD9.ABD10.AC11.(1)s4 2gR (2)9mg+mgs28R2(3)mg(h-4R)-mgs216R。

动能和动能定理——人教版必修2教案一、教学目标1.理解动能的概念。

2.掌握动能定理。

3.熟悉动能的计算方法。

4.强化物理学科的学习方法和思维方式。

二、教学内容1. 动能动能是物体运动中所具有的能量。

物体在运动过程中,因为具有速度而具有了动能。

其公式为:$$K=\\frac{1}{2}mv^2$$其中,K为动能,m为物体的质量,v为物体的速度。

2. 动能定理动能定理是描述物体动能和动能变化的定理。

动能定理的表达式为:$$W=\\Delta K$$其中,W为物体所受合力所做的功,$\\Delta K$为物体动能的变化量。

3. 动能的计算方法动能可以通过公式进行计算,也可以通过实验测量获得。

实验测量的步骤如下:1.放置一个装有块状物体的直线轨道;2.给物体以一定的初速度;3.记录物体到达不同位置时的速度;4.计算不同位置物体的动能。

4. 学习方法和思维方式在学习动能和动能定理时,应该掌握一些学习方法和思维方式,以便更好地理解物理概念和解决物理问题。

1.学习物理概念时,应该结合实际生活和工作中的场景和应用,让物理概念更加形象化和具体化。

2.学习物理问题时,应该注意观察和分析问题,抓住问题的关键点,运用物理公式和定理进行分析和解决。

3.在学习中要注重练习和总结,多进行物理实验和计算,不断提高自己的物理思维和计算能力。

三、教学流程1.讲解动能的概念和公式;2.讲解动能定理的概念和公式;3.进行动能实验,并计算不同位置物体的动能;4.练习动能和动能定理计算题;5.总结学习方法和思维方式。

四、教学评价1.通过对动能和动能定理的学习,学生能掌握基本的物理概念和公式;2.学生能够通过实验和计算,获得动能的数值;3.通过练习和总结,学生能提高物理思维和计算能力;4.教学评价主要采用测试和考试的形式,评估学生对物理概念和应用的掌握情况。

动能和动能定理一、教学目标:1. 让学生了解动能的定义及其表达式。

2. 让学生理解动能定理的内容及其应用。

3. 培养学生运用动能定理解决实际问题的能力。

二、教学内容:1. 动能的定义及表达式2. 动能定理的内容3. 动能定理的应用三、教学重点与难点:1. 教学重点:动能的定义及其表达式,动能定理的内容及其应用。

2. 教学难点:动能定理在实际问题中的应用。

四、教学方法:1. 采用讲授法讲解动能的定义、表达式及动能定理的内容。

2. 采用案例分析法讲解动能定理在实际问题中的应用。

3. 引导学生通过小组讨论,探讨动能定理的广泛应用。

五、教学过程:1. 引入新课:通过讲解物体的运动状态,引出动能的概念。

2. 讲解动能的定义及表达式:动能是指物体由于运动而具有的能量,其表达式为K = 1/2mv²,其中m 为物体的质量,v 为物体的速度。

3. 讲解动能定理的内容:动能定理指出,物体所受的合外力做功等于物体动能的变化。

即W = ΔK,其中W 为合外力做的功,ΔK 为物体动能的变化量。

4. 讲解动能定理的应用:通过案例分析,讲解动能定理在实际问题中的应用,如物体在水平面上加速运动、物体在光滑斜面上下滑等。

5. 小组讨论:让学生分组讨论动能定理在生活中的其他应用,并分享讨论成果。

6. 课堂小结:总结本节课的主要内容,强调动能定理的重要性。

7. 布置作业:布置一些有关动能和动能定理的应用题,让学生课后巩固所学知识。

六、教学评价:1. 评价学生对动能的定义及其表达式的掌握程度。

2. 评价学生对动能定理的内容及其应用的理解。

3. 评价学生运用动能定理解决实际问题的能力。

七、教学反馈:1. 课堂提问:在讲解过程中,适时提问学生,了解他们对动能和动能定理的理解程度。

2. 作业批改:检查学生作业中涉及动能和动能定理问题的解答,了解他们的掌握情况。

3. 小组讨论:观察学生在小组讨论中的表现,了解他们对动能定理应用的理解。

动能、动能定理一、兴趣导入动能导弹:美军在白沙导弹靶场成功地进行了两次“直瞄动能反坦克导弹”武器系统的发射试验,两枚“动能导弹”分别摧毁了距离2400米两辆高速运行的M60坦克。

此次试验充分显示了动能导弹对目标的致命杀伤力,从而为反坦克导弹家族增添了一个凶悍的新“杀手”。

动能导弹原理与陨石撞击地球相似,其穿甲战斗部在导弹助推发动机作用下达到超高速(约5倍音速),基本可以摧毁现有任何装甲目标。

动能导弹弹头不采用炸药装料而是一枚由碳化钨或贫铀合金制成的高密度重金属杆式弹芯,在600米距离上达到最大飞行速度,重约77kg,利用超高速动能直接碰撞杀伤目标。

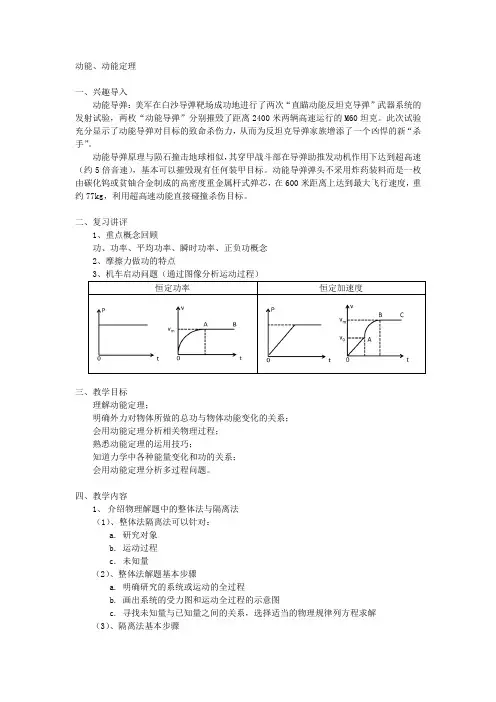

二、复习讲评1、重点概念回顾功、功率、平均功率、瞬时功率、正负功概念2、摩擦力做功的特点恒定功率恒定加速度三、教学目标理解动能定理;明确外力对物体所做的总功与物体动能变化的关系;会用动能定理分析相关物理过程;熟悉动能定理的运用技巧;知道力学中各种能量变化和功的关系;会用动能定理分析多过程问题。

四、教学内容1、介绍物理解题中的整体法与隔离法(1)、整体法隔离法可以针对:a. 研究对象b. 运动过程c. 未知量(2)、整体法解题基本步骤a. 明确研究的系统或运动的全过程b. 画出系统的受力图和运动全过程的示意图c. 寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解(3)、隔离法基本步骤a. 明确研究对象或过程、状态,选择隔离对象,选择原则:一要包含待求量,二是所选隔离对象和所列方程数尽可能少(哪个简单隔离哪个)b. 将研究对象从系统中隔离出来;或将研究的某状态、某过程从运动的全过程中隔离出来c. 对隔离出的研究对象、过程、状态分析研究,画出某状态下的受力图或某阶段的运动示意图d. 寻找未知量与已知量之间的关系,选择适当的物理规律列方程求解。

(4)、整体与隔离法不是相互对立的,两种方法往往交替运用。

2、介绍动能、动能定理的重要概念(1)、动能的定义物体由于运动而具有的能 221mv E k (2)、对于动能概念的理解a. 动能是标量,只有正值b. 动能具有瞬时性c. 动能具有相对性(3)、动能定理a. 外力对物体所做的总功等于物体动能的变化b. W=E k2-E k1c .物理意义外力对物体所做的总功与物体动能变化之间的关系;做功的过程是能量转化的过程能量通过做功这种方式变化3、专题讲解(1)、对于动能定理的进一步理解a. 物体动能的改变量ΔE k 与合外力对物体所做的功W 具有等量代换关系ΔE k >0 => 物体动能增加 => 合外力对物体做正功ΔE k <0 => 物体动能减少 => 合外力对物体做负功这种等量代换关系提供了一种计算变力做功的简便方法b. 使用动能定理只需从力在整个位移内所做的功和这段位移始、末两状态动能变化去考查,无需注意其中运动状态变化的细节,又由于动能和功都是标量,无方向性,无论是直线运动还是曲线运动都能简化计算c. 动能定理中等号的意义①数量相等②单位相同③因果关系:合外力的功是物体动能变化的原因,功只能引起动能的变化,而不能转化成动能d. 总功的计算①先由力的合成与分解或根据牛顿第二定律求出合力F 合,然后由W=F 合xcos α计算②由W=Fxcos α计算各力对物体做的功W 1、W 2、……W n 然后将各个力所做的功求代数和即W 合=W 1+W 2+……+W n(2)、应用动能定理解题的基本步骤a. 选取研究对象,明确它的运动过程b. 分析研究对象的受力情况和各力的做功情况受哪些力→各力是否做功→做正功还是负功→做多少功→各力做功的代数和c. 明确物体在运动过程中的始末状态的动能d. 列出动能定理方程W合=E k2-E k1及其他必要的解题方程进行求解*运用动能定理解题时应特别注意正、负功的判断以及画草图分析运动过程。

高一物理《动能和动能定理》复习学案高一物理《动能和动能定理》复习学案动能和动能定理三维教学目标1、知识与技能(1)知道动能的定义式,能用动能的定义式计算物体的动能;(2)理解动能定理反映了力对物体做功与物体动能的变化之间的关系;(3)能够理解动能定理的推导过程,知道动能定理的适用条件;(4)能够应用动能定理解决简单的实际问题。

2、过程与方法(1)运用归纳推导方式推导动能定理的表达式;(2)通过动能定理的推导理解理论探究的方法及其科学思维的重要意义;(3)通过对实际问题的分析,对比牛顿运动定律,掌握运用动能定理分析解决问题的方法及其特点。

3、情感、态度与价值观(1)通过动能定理的归纳推导培养学生对科学研究的兴趣;(2)通过对动能定理的应用感悟量变(过程的积累)与质变(状态的改变)的哲学关系。

教学重点:动能的概念;动能定理的推导和理解。

教学难点:动能定理的理解和应用。

教学过程:第七节动能和动能定理1、对“动能”的初步认识追寻守恒量中,已经知道物体由于运动而具有的能叫动能,大家先猜想一下动能与什么因素有关?应该与物体的质量与速度有关。

你能通过实验粗略验证一下你的猜想吗?(物体的动能与物体的质量和速度有什么关系)。

方案1:让滑块从光滑的导轨上滑下与静止的木块相碰,推动木块做功。

实验:(1)让同一滑块从不同的高度滑下;(2)让质量不同的滑块从同一高度滑下。

现象:(1)高度大时滑块把木块推得远,对木块做的功多;(2)质量大的滑块把木块推得远,对木块做的功多。

实验结果:(1)高度越大,滑块滑到底端时速度越大,在质量相同的情况下,速度越大,对外做功的本领越强,说明滑块由于运动而具有的能量越多。

(2)滑块从相同的高度滑下,具有的末速度是相同的,之所以对外做功的本领不同,是因为滑块的质量不同,在速度相同的情况下,质量越大,滑块对外做功的能力越强,也就是说滑块由于运动而具有的能量越多。

归纳:物体的质量越大、速度越大物体的动能越大。

高考复习教案物理动能和动能定理教案名称:物理学高考复习教案——动能和动能定理一、教学目标:1. 理解动能的概念,能够准确计算物体的动能;2. 掌握动能定理的表达式和应用方法;3. 能够运用动能和动能定理解决与物体运动相关的问题;4. 培养学生的动手能力和实验观察能力,提高科学实验的设计和分析能力。

二、教学重点:1. 动能的计算方法;2. 动能定理的理解和应用。

三、教学内容:1. 动能的概念:动能是物体运动过程中所具有的能量,它与物体的质量和速度有关。

动能的计算公式为:动能 = 1/2 ×质量 ×速度的平方(K = 1/2 × m × v²)。

2. 动能定理:动能定理是描述物体动能变化与做功之间的关系的定理。

动能定理的表达式为:物体的净功 = 动能的增量(W净= ΔK)。

3. 动能定理的应用:a. 通过动能定理可以推导出力的功与动能的关系,即功 = 动能的增量(W = ΔK)。

b. 利用动能定理可以解决物体在不同运动状态下的问题,例如自由落体、斜面上的滑动等。

四、教学过程:1. 导入:通过一个生活实例引入动能的概念,如小球从斜面上滚下来,引导学生思量小球的速度和质量对于动能的影响。

2. 知识讲解:a. 介绍动能的概念和计算公式,引导学生掌握动能的计算方法。

b. 讲解动能定理的表达式和含义,解释物体的净功与动能的关系。

3. 实验演示:进行一个简单的实验,如利用弹簧测力计测量小车在水平面上的运动过程中的净功,并利用动能定理验证实验结果。

4. 计算练习:给学生提供一些动能和动能定理的计算练习题,包括不同情境下的问题,如自由落体、斜面上的滑动等,匡助学生巩固所学知识。

5. 拓展应用:鼓励学生思量动能和动能定理在实际生活中的应用,如交通工具的设计、机械能的转化等。

6. 总结归纳:对本节课所学的动能和动能定理进行总结,强调动能的计算方法和动能定理的应用。

五、教学评价:1. 实验报告:要求学生根据实验结果撰写实验报告,包括实验目的、实验步骤、数据记录和实验结论等。

2 动能 势能 动能定理一、动能1.动能:物体由于运动而具有的能,叫动能。

其表达式为:221mv E k =。

2.对动能的理解(1)动能是一个状态量,它与物体的运动状态对应.动能是标量.它只有大小,没有方向,而且物体的动能总是大于等于零,不会出现负值.(2)动能是相对的,它与参照物的选取密切相关.如行驶中的汽车上的物品,对汽车上的乘客,物品动能是零;但对路边的行人,物品的动能就不为零。

3.动能与动量的比较(1)动能和动量都是由质量和速度共同决定的物理量, 221mv E k ==m p 22或 k mE p 2= (2)动能是标量,动量是矢量。

物体的动能变化,则其动量一定变化;物体的动量变化,则其动量不一定变化。

(4)动能决定了物体克服一定的阻力能运动多么远;动量则决定着物体克服一定的阻力能运动多长时间。

动能的变化决定于合外力对物体做多少功,动量的变化决定于合外力对物体施加的冲量。

二、势能(位能)1、重力势能(E p )⇐举高。

物体由于受到重力的作用,而具有的与其相对位置有关的能量叫做重力势能。

E p =m g h (h 是重心相对于零势能面的高度)(1)、相对性 ①“零高度”或“零势能面”,(大地或最低点)②势能的正负和大小是相对于零势能面的③势能的正负和大小于零势能面的选取有关(2)重力势能变化量的绝对性——①跟物体的初位置的高度和末位置的高度有 关,跟物体运动的路径无关。

②重力势能改变量与零势能面的选取无关③重力势能的改变量与路径无关(3)重力势能的改变——重力做正功,重力势能减 小,重力做负功,重力势能增大(等值变化)2、弹性势能(E p )⇐弹性形变发生形变的物体,在恢复原状时能够对外做功,因而具有能量,叫弹性势能,跟物体形变和材料有关。

三、动能定理1. 动能定理的推导物体只在一个恒力作用下,做直线运动w =FS =m a ×a V V 22122- 即 w =21222121mv mv - 推广: 物体在多个力的作用下、物体在做曲线运动、物体在变力的作用下结论: 合力所做的功等于动能的增量 21222121mv mv w -=合力做正功动能增加,合力做负功动能减小 注:动能定理表达式是一个标量式,不能在某一个方向上应用动能定理。

芯衣州星海市涌泉学校郯城第三中学高三物理一轮复习动能和动能定理〔2〕

【教学目的】

知识与技能

1、掌握动能的表达式。

2、掌握动能定理的表达式。

3、理解动能定理确实切含义,应用动能定理解决实际问题。

【教学重点】

动能定理及其应用。

【教学难点】

对动能定理的理解和应用。

【教学课时】

2课时

实例探究

对动能定理的应用

[例]如下列图,质量为m 的钢珠从高出地面h 处由静止自由下落,落到地面进入沙坑h/10停顿,那么

〔1〕钢珠在沙坑中受到的平均阻力是重力的多少倍?

〔2〕假设让钢珠进入沙坑h/8,那么钢珠在h 处的动能应为多少?设钢珠在

沙坑中所受平均阻力大小不随深度改变。

解析:〔1〕取钢珠为研究对象,对它的整个运动过程,由动能定理得W=WF+WG=△EK=0。

取钢珠停顿处所在程度面为重力势能的零参考平面,那么重力的功WG=1011mgh ,阻力的功WF=10

1 Ffh ,代入得

1011mgh 10

1 Ffh=0,故有Ff/mg=11。

即所求倍数为11。

〔2〕设钢珠在h 处的动能为EK ,那么对钢珠的整个运动过程,由动能定理得W=WF+WG=△EK=0,进一步展开为9mgh/8—Ffh/8=—EK ,得EK=mgh/4。

点评:对第〔2〕问,有的学生这样做,h/8—h/10=h/40,在h/40中阻力所做的功为 Ffh/40=11mgh/40,因此钢珠在h 处的动能EK=11mgh/40。

这样做对吗?请考虑。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

可编辑修改精选全文完整版高中物理《动能和动能定理》教案一、教学目标:1. 掌握动能的概念和计算方法。

2. 了解动能定理,理解动能定理的含义。

3. 能够解决动能定理的基本计算题,掌握动能定理的应用。

二、教学重点:1. 动能概念。

2. 动能定理的含义和应用。

三、教学难点:1. 利用动能定理计算物体的加速度和速度。

2. 运用动能定理解决实际问题。

四、教学过程:1. 导入新知识通过图片或实验向学生介绍动能的概念。

2. 课堂讲解1)动能的概念及计算:动能是物体由于运动所具有的能量,记作K。

动能的大小和物体的速度和质量有关,公式为:$K=\frac{1}{2}mv^2$,单位是焦耳(J)。

2)动能定理当力F对物体做功W后,物体动能的增加量ΔK等于所做的功W,即ΔK = W。

可以用公式表示成:$ΔK=W=\int_{s_1}^{s_2}Fds$3.练习与讲解1)动能定理应用:- 做功变动能:物体所受的力沿着位移方向做功,就会消耗这个力所具有的能量,将它转化为物体的动能- 一定量的功可以产生不同的动能变化:不同的物体大小和速度,需要不同的功- 动能定理可以解决相关问题,如物体的速度和加速度等。

举个例子:某人以6.0m/s的速度跨过一段1.8 m宽的小溪,落差为0.8 m.假设这个人质量为70kg,他跨过溪流的时间为1.0s,求其从空中下落到地面时所具有的平均动能,势能的变化,其速度与动能的变化。

解:从老师的讲解中,我们知道动能定理可以解决相关问题,因此我们采用动能定理进行解答。

先看一下给出的已知条件:v=6.0m/s,d=1.8m,h=0.8m,m=70kg,t=1.0s。

首先,我们计算物体从空中下落到地面时所具有的平均动能,公式 $K=\frac{1}{2}mv^2$ 可以给出答案:$K_1=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\times70kg\times(6.0m/s)^2=1260J$接着,我们计算势能的变化,公式$ΔU=mgh$ 可以给出答案:$U_1=mgh=70kg\times9.8m/s^2\times0.8m=548.8J$最后,我们计算其速度与动能的变化。

功、动能和动能定理复习课教案

授课班级k一5 授课老师杨再英

★学情分析

随着对物理学习的深入,学生刚入学时对物理的新鲜感正被逐渐繁难的物理知识带来的压力所取代,许多学生学习劲头有所下降,出现了一个低谷。

他们对于物理学的基本轮廓及研究过程和方法可以说是空的,特别是学生的思维能力还停留在以记忆为主的模式上,想让他们在短时间内入门较为困难,因此在教学中要充分调动学生学生的积极性,加强学习方法论引导,逐步培养学生自主学习的能力,特别是物理学中的基本概念老师更加应该注重方法加以引导理解。

另外在物理的课堂教学中应加强作业及解题格式的规范,还应该在教学中漫漫渗透物理思维方法的培养。

★复习要求

1、掌握动能的表达式。

2、掌握动能定理的表达式。

3、理解动能定理的确切含义,应用动能定理解决实际问题。

★过程与方法

分析解决问题理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法。

★情感、态度与价值观

通过运用动能定理分析解决问题,感受成功的喜悦,培养学生对科学研究的兴趣。

★教学重点

动能定理及其应用。

★教学难点

对动能定理的理解和应用。

★教学过程

(一)引入课题

教师活动:通过新课的探究,我们已经知道了力对物体所做的功与速度变化的关系,也知道物体的动能应该怎样表达,力对物体所做的功与物体的动能之间关系这

节课我们就来复习这些问题。

(二)进行复习课

教师活动:物体由于运动而具有的能叫动能,还知道动能表达式吗?

学生活动:思考后回答22

1mv E k = 教师活动:动能是矢量还是标量?国际单位制中,动能的单位是什么?

教师活动: 提出问题: 1970年我国发射的第一颗人造地球卫星,质量为173kg ,运动速度为7200m/s ,它的动能是多大?

学生活动:回答问题,并计算卫星的动能。

点评:通过计算卫星的动能,增强学生的感性认识。

同时让学生感受到动能这个概念在生活、科研中的实际应用。

促进学生对物理学的学习兴趣。

2、动能定理

教师活动:直接给出动能定理的表达式: 有了动能的表达式后,前面我们推出的21222

121mv mv W -=,就可以写成 12k k E E W -=

其中2k E 表示一个过程的末动能2221mv ,1k E 表示一个过程的初动能212

1mv 。

上式表明,力在一个过程中对物体所作的功,等于物体在这个过程中动能的

变化。

这个结论,叫做动能定理。

提出问题:(1)如果物体受到几个力的作用,动能定理中的W 表示什么意义?

结合生活实际,举例说明。

(2)动能定理,我们实在物体受恒力作用且作直

线运动的情况下推出的。

动能定理是否可以应用于变力作功或物体作曲线运

动的情况,该怎样理解?

教师活动:投影例题引导学生一起分析、解决。

学生活动:学生讲解自己的解答,并相互讨论;教师帮助学生总结用动能定理解题的要

点、步骤,体会应用动能定理解题的优越性。

1、动能定理不涉及运动过程中的加速度和时间,用它来处理问题要比牛顿

定律方便.

2、用动能定理解题,必须明确初末动能,要分析受力及外力做的总功.

3、要注意:当合力对物体做正功时,末动能大于初动能,动能增加;当合

力对物体做负功时,末动能小于初动能,动能减小。

点评:通过分析实例,培养学生进行情景分析,加深对规律的理解能力,加强物理与生活实践的联系。

★课堂总结、点评

教师活动:让学生概括总结本节的内容。

请一个同学到黑板上总结,其他同学在笔记本

上总结,然后请同学评价黑板上的小结内容。

学生活动:认真总结概括本节内容,并把自己这节课的体会写下来、比较黑板上的小结

和自己的小结,看谁的更好,好在什么地方。

点评:总结课堂内容,培养学生概括总结能力。

教师要放开,让学生自己总结所学内容,允许内容的顺序不同,从而构建他们自己的知识框架。

★教学体会

思维方法是解决问题的灵魂,是物理教学的根本;亲自实践参与知识的发现过程是培养学生能力的关键,离开了思维方法和实践活动,物理教学就成了无源之水、无本之木。

学生素质的培养就成了镜中花,水中月。

★课后反思

功、动能和动能定理学案

一、动能

1.定义式:

2.动能是描述物体运动状态的一种形式的能,它是标量.

二、动能定理

1.表达式:

2.意义:表示合力功与动能改变的对应关系.

3.应用动能定理解题的基本步骤

(1)确定研究对象,研究对象可以是一个单体也可以是一个系统.

(2)分析研究对象的受力情况和运动情况,是否是求解“力、位移与速率关系”问题.

(3)若是,根据W合=E k2-E k1列式求解.

与牛顿定律观点比较,动能定理只需考查一个物体运动过程的始末两个状态有关物理量的关系,对过程的细节不予细究,这正是它的方便之处;动能定理还可求解变力做功的问题.

习题1 、1970年我国发射的第一颗人造地球卫星,质量为173kg,运动速度为7200m/s,它的动能是多大?

习题2、一架喷气式飞机,质量m=5×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑的路程为s =5.3×102m时,达到起飞的速度v =60m/s,在此过程中飞机受到的平均阻力是飞机重量的0.02倍(k=0.02),求飞机受到的牵引力。

习题3、将质量m=2kg的一块石头从离地面H=2m高处由静止开始释放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深处,不计空气阻力,求泥对石头的平均阻力。

(g取10m/s2)

习题4、 在h 高处,以初速度v 0向水平方向抛出一个小球,不计空气阻

力,求小球着地时速度大小。

习题5、如图4所示,AB 为1/4圆弧轨道,半径为R=0.8m ,BC 是水平轨道,长S=3m ,BC 处的摩擦系数为μ=1/15,今有质量m=1kg 的物体,自A 点从静止起下滑到C 点刚好停止。

求物体在轨道AB 段所受的阻力对物体做的功。

h H 2-7-2。