神经病理性疼痛的药物治疗

- 格式:ppt

- 大小:120.00 KB

- 文档页数:30

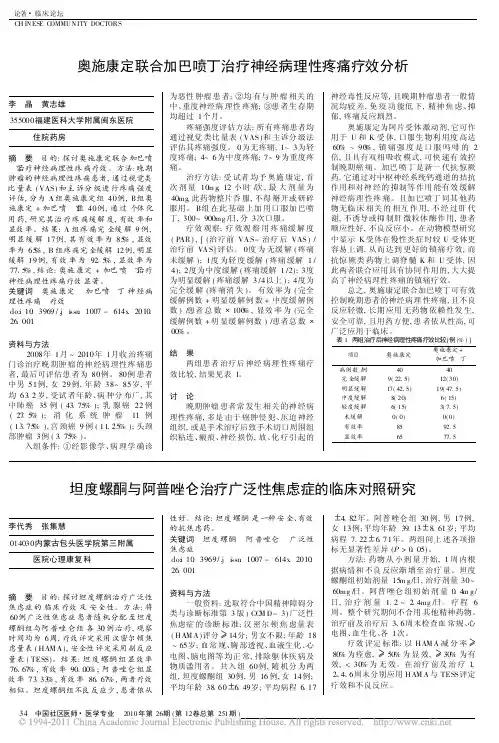

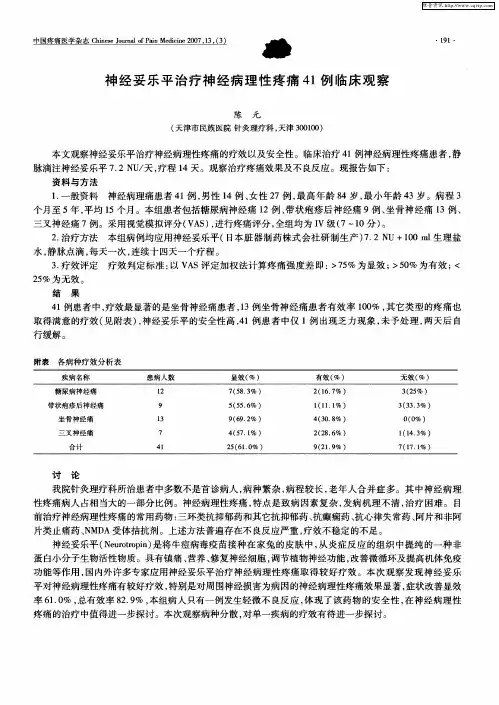

论著 临床论坛CH INESE COMMUNITY DOCTORS34中国社区医师 医学专业 2010年第26期(第12卷总第奥施康定联合加巴喷丁治疗神经病理性疼痛疗效分析李 晶 黄志雄355000福建医科大学附属闽东医院 住院药房摘 要 目的:探讨奥施康定联合加巴喷丁治疗神经病理性疼痛疗效。

方法:晚期肿瘤的神经病理性疼痛患者,通过视觉类比量表(VAS)和主诉分级进行疼痛强度评估,分为A 组奥施康定组40例,B 组奥施康定+加巴喷丁组40例,通过个体化用药,研究其治疗疼痛缓解度,有效率和显效率。

结果:A 组疼痛完全缓解9例,明显缓解17例,其有效率为85%,显效率为65%,B 组疼痛完全缓解12例,明显缓解19例,有效率为92 5%,显效率为77 5%,结论:奥施康定+加巴喷丁治疗神经病理性疼痛疗效显著。

关键词 奥施康定 加巴喷丁 神经病理性疼痛 疗效do:i 10.3969/.j i ssn .1007-614x .2010.26.001资料与方法2008年1月~2010年1月收治疼痛门诊治疗晚期肿瘤的神经病理性疼痛患者,最后可评估患者为80例。

80例患者中男51例,女29例,年龄38~85岁,平均63 2岁,受试者年龄、病种分布广,其中肺癌35例(43 75%);乳腺癌22例(27 5%);消化系统肿瘤11例(13 75%),宫颈癌9例(11 25%);头颈部肿瘤3例(3 75%)。

入组条件: 经影像学、病理学确诊为恶性肿瘤患者; 均有与肿瘤相关的中、重度神经病理性疼痛; 患者生存期均超过1个月。

疼痛强度评估方法:所有疼痛患者均通过视觉类比量表(VAS )和主诉分级法评估其疼痛强度。

0为无疼痛;1~3为轻度疼痛;4~6为中度疼痛;7~9为重度疼痛。

治疗方法:受试者均予奥施康定,首次剂量10m g ,12小时/次,最大剂量为40mg ,此药物整片呑服,不得掰开或研碎服用。

B 组在此基础上加用口服加巴喷丁,300~900mg /日,分3次口服。

阿戈美拉汀治疗神经病理性疼痛的应用进展摘要:本文首先对AGM的药理学作用及应用效果进行了简述,其次重点对AGM治疗NP有效机制的最新文献研究进行了汇总,最后分析了AGM治疗NP时可能产生的不良反应。

具体综述内容如下:关键词:阿戈美拉汀(AGM);神经性疼痛(NP);效果;进展;机制神经病理性疼痛(neuropathic pain,NP),可选用抗抑郁药进行治疗。

阿戈美拉汀为一种非典型抗抑郁药,其作用机制较为新颖。

药物活性成分可作用于5-羟色胺受体和褪黑素受体处。

上述作用机制的存在,表明AGM不仅存在着抗抑郁作用,也存在一定的镇痛效果[1]。

为明确镇痛效果产生的有效机制,本研究特围绕AGM治疗NP的这一论点,搜集国内外最新研究文献展开综述:1 AGM的药理学作用及应用效果简述阿戈美拉汀为MT1、MT2受体激动剂。

给药后,能促进机体褪黑素的分泌,同时增加机体内DA及NA的释放,诱导机体进入慢波睡眠状态。

而近年研究显示,AGM由于可作用于机体α2受体,调节机体钙离子浓度、蛋白激酶C及磷脂酶C浓度的变化发挥镇痛效果。

其有效机制在下节详细阐述。

2 AGM治疗NP的有效机制及不良反应2.1有效机制当前临床上治疗神经性疼痛的药物包括抗惊厥药及抗抑郁药;但由于上述药物的获益/风险比并非最佳,患者服药后可出现较为明显的不良反应,因此需要明确给药方案及给药剂量。

临床上既往推荐NP治疗的一线药物包括加加巴喷丁、阿米替林、文法拉新、卡马西平等。

但由于上述药物的作用靶点较为局限,且NP的发病机制较为复杂,因此导致镇痛效果始终没有明显改善。

对多种NP模型及炎症模型进行分析后能够得出,机体褪黑素的分泌量,能够影响中枢神经对疼痛的感觉,进而有利于疼痛症状的缓解[2]。

AGM为褪黑素受体拮抗剂,在诸多有关小鼠的实验中,已被证实有明显镇痛效果。

其中一项针对大鼠的研究中,分别建立了三个模型,包括创伤性模型、毒性模型及代谢性模型[3]。

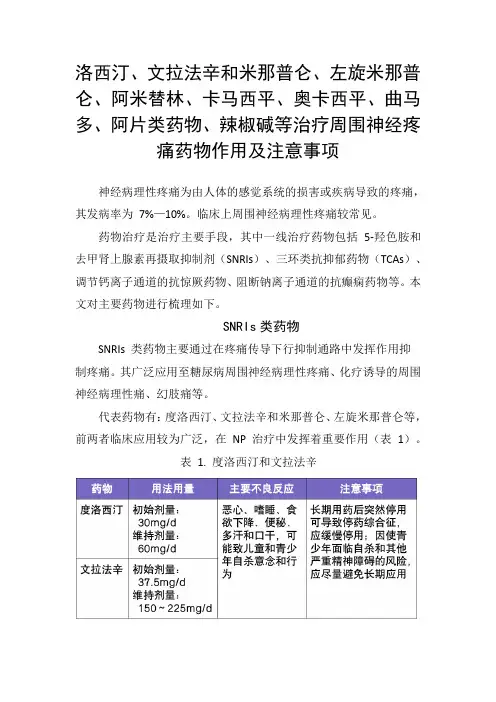

洛西汀、文拉法辛和米那普仑、左旋米那普仑、阿米替林、卡马西平、奥卡西平、曲马多、阿片类药物、辣椒碱等治疗周围神经疼痛药物作用及注意事项神经病理性疼痛为由人体的感觉系统的损害或疾病导致的疼痛,其发病率为7%—10%。

临床上周围神经病理性疼痛较常见。

药物治疗是治疗主要手段,其中一线治疗药物包括5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)、三环类抗抑郁药物(TCAs)、调节钙离子通道的抗惊厥药物、阻断钠离子通道的抗癫痫药物等。

本文对主要药物进行梳理如下。

SNRIs类药物SNRIs 类药物主要通过在疼痛传导下行抑制通路中发挥作用抑制疼痛。

其广泛应用至糖尿病周围神经病理性疼痛、化疗诱导的周围神经病理性痛、幻肢痛等。

代表药物有:度洛西汀、文拉法辛和米那普仑、左旋米那普仑等,前两者临床应用较为广泛,在NP 治疗中发挥着重要作用(表1)。

表1. 度洛西汀和文拉法辛长期应用后突然停止或中断SNRIs 类药物可能导致停药综合征,如焦虑、易激惹、失眠、震颤、休克样感觉、眩晕和注意力下降等,应尽量缓慢减量。

SNRIs 类药物用于NP大多属超说明用药,仅度洛西汀被FDA 批准用于糖尿病周围神经痛治疗。

TCAs 类抗抑郁药物可作用于疼痛传导通路的多个环节,包括阻断多种离子通道,抑制5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取,主要在疼痛传导途径中的下行抑制通路发挥作用。

常用药物为阿米替林,具体用法用量:初始剂量10~25 mg/d,维持剂量10~100 mg/d,主要不良反应包括困倦、困惑、体位性低血压、口干、便秘、尿潴留、体重增加、心律失常等。

有缺血性心脏病或心源性猝死风险的病人应避免使用TCAs。

可能导致或加重认知障碍和步态异常,青光眼禁用。

调节钙离子通道的抗惊厥药物该类药物主要包括加巴喷丁和普瑞巴林,作用机制为调节电压门控钙通道α2-δ 亚基,减轻疼痛同时也可改善睡眠和情绪。

药物的吸收受食物影响较小,不与血浆蛋白结合,基本不经肝脏代谢,没有重要的临床药物相互作用。

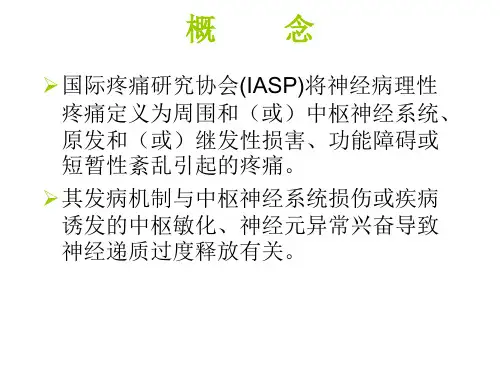

神经病理性疼痛的药物治疗作者:黎春辉来源:《中国社区医师》2011年第22期神经病理性疼痛是神经系统损伤引起的一种难以治疗的慢性状态,国际疼痛研究协会(IASP)将其定义为由神经系统原发性损害和功能障碍所激发或引起的疼痛。

神经病理性疼痛机制复杂,治疗困难。

临床常用的药物治疗包括镇痛、消除神经源性炎症,神经修复、营养。

镇痛治疗由于作用机制不同,常规止痛药如阿片类强效麻醉药及NSAID的疗效欠佳,非甾体类抗炎药(洛索洛芬、塞米昔布)不推荐使用。

但三环类抗抑郁药、抗惊厥药、NMDA受体拮抗剂及其他一些特殊药物效果较好。

三环类抗抑郁药通过阻断中枢神经对5-HT和去甲肾上腺素的重摄取而降低传入神经对痛觉的传导,从而达到止痛作用,同时改善患者睡眠、稳定情绪及抗焦虑的辅助作用。

与治疗抑郁症的用药剂量相比,止痛的平均剂量相对小,约为抗抑郁药剂量的1/3~1/2,起效快。

常用药物:①阿米替林,初始剂量为10 mg,睡前1小时口服,然后逐周增加25 mg,直至疼痛缓解或产生不能耐受不良反应为止,最大剂量为150 mg。

不良反应包括口干、便秘、尿潴留和体位性低血压。

②曲唑酮50 mg/次,2次/日,可显著缓解患者的疼痛,不良反应有嗜睡、恶心、食欲不振、乏力等。

因其只阻断5-HT的再摄取,对其他神经受体没有影响,安全性较好。

抗癫痫药物①加巴喷丁为第二代抗癫痫药,2002年经FDA批准用于神经病理性疼痛的治疗,其机制与抑制NMDA受体活性和提高脑内GABA受体效应水平相关。

与其他抗惊厥药如卡马西平相比,具有疗效佳、耐受性及不良反应小的特点,目前逐渐成为治疗病理性神经痛的一线药物。

推荐剂量为第1天300 mg(口服,100 mg/次,3次/日),第2天600 mg,第3日900 mg,最高可达4 800 mg,根据患者的反应和耐受性进行调整。

可与其他镇痛药或抗精神病类药联合应用,相互作用甚少。

不良反应包括镇静、嗜睡及运动失调等。

加巴喷丁与阿米替林联合治疗神经病理性疼痛作者:李在坡何效兵张永进来源:《中国当代医药》2012年第32期[摘要] 目的采用加巴喷丁联合阿米替林治疗神经病理性疼痛,观察其疗效及安全性。

方法 72例神经病理性疼痛患者给予加巴喷丁及阿米替林治疗4周,采用VAS评分评估患者疗效,并观察不良反应。

结果加巴喷丁及阿米替林治疗后VAS评分明显下降,P < 0.05。

对各组神经病理性疼痛的治愈率均在65%以上,同时严重不良反应发生率低(为2.8%)。

结论加巴喷丁联合阿米替林治疗神经病理性疼痛安全有效。

[关键词] 加巴喷丁;阿米替林;神经病理性疼痛;VAS评分[中图分类号] R971 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2012)11(b)-0065-03神经病理性疼痛(Neuropathic pain,NPP)是指由于中毒、缺血、外伤或机体代谢异常等因素导致中枢或外周神经损伤或产生病变而引起的慢性疼痛综合征,主要包括自发性疼痛、疼痛易感、痛敏和疼痛累积等,通常呈慢性,可持续数天或数周,这类疼痛对阿片类药和非甾体类抗炎药反应较差。

加巴喷丁(gabapentin)是一种新型抗癫痫药,其结构类似于神经抑制性递质γ-氨基丁酸,2002年美国食品药品管理局正式批准通过使其成为治疗神经病理性疼痛的一线用药[1],2006年欧洲神经病学会联盟提出药物治疗神经痛指南再次确定加巴喷丁作为治疗带状疱疹后神经痛的一线药物[2]。

目前加巴喷丁主要用于治疗糖尿病性神经痛、带状疱疹后神经痛、三叉神经痛、偏头痛、头痛综合征等。

阿米替林为三环类抗抑郁药,具有止痛、镇静及抗抑郁等作用。

本研究旨在观察加巴喷丁及阿米替林联合应用在治疗神经科常见病理性疼痛方面的疗效及安全性。

1 资料与方法1.1 一般资料选取神经科门诊及住院患者计72例,其中带状疱疹后神经痛17例(累及肋间神经9例,三叉神经4例,臂丛神经3例,面神经1例),三叉神经痛12例(原发性8例,继发性4例),偏头痛9例,丘脑痛11例,头痛综合征15例,糖尿病痛性神经病变8例。

日本国神经病理性疼痛药物治疗指南:第2版(最全版)第4部分伴有神经病理性疼痛的疾病一、带状疱疹后神经痛(慢性阶段)带状疱疹后神经痛的首选用药是什么?因为有高质量循证学证据证实三环类抗抑郁药和钙通道α2δ配基的疗效,这两种药被推荐用于带状疱疹后神经痛。

注释:三环类抗抑郁药(tricyclic antidepresants, TCAs)如阿米替林(叔胺类)和去甲阿米替林(仲胺类)对于带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgiza, PHN)有效。

在一项对PHN患者进行的安慰剂对照试验中,阿米替林组疼痛缓解程度明显高于安慰剂组。

另外一项对PHN患者76例进行的为期8周的随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)中,和安慰剂比,去甲阿米替林和脱甲丙咪嗪组NRS显著减低(1.4比0.2)。

在对阿米替林和去甲阿米替林疗效比较的一项研究中,两者的镇痛效果没有明显差别。

然而据报道,去甲阿米替林具有较好的耐受性同时伴有较低的副作用(如口干、嗜睡)发生率而更具有优势。

许多RCT试验证实钙通道α2δ配基如普瑞巴林、加巴喷丁的显著疗效。

一项对PHN患者76例进行的RCT试验比较了加巴喷丁和去甲阿米替林的效果,结果为尽管加巴喷丁可引起较少的副作用如口感和体位性低血压,但两者对于VAS和SF-MPQ评分方面的改善程度类似。

选择每一种药物时一定要考虑副作用。

TCA的心脏毒性和抗胆碱能作用以及钙通道α2δ配基的中枢神经系统抑制作用需要考虑。

度洛西汀用于PHN患者的RCT研究还是空白;度洛西汀作为一种选择性5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(se-lective serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor, SNRI),被强烈推荐用于疼痛性糖尿病神经病变。

阿片类药物对于带状疱疹后神经痛有效吗?阿片类药物对带状疱疹后神经痛有效:但是效果较三环类抗抑郁药和钙通道α2δ配基差。

加巴喷丁和阿米替林治疗神经病理性疼痛简析发表时间:2016-02-01T09:21:15.457Z 来源:《健康世界》2015年11期供稿作者:杨玲颜廷旭文香兰[导读] 吉林省四平市中心医院药剂科本研究宗旨在观察加巴喷丁及阿米替林联合应用在治疗神经科常见病理性疼痛方面的疗效及安全性。

吉林省四平市中心医院药剂科 136000神经病理性疼痛是指由于中毒、缺血、外伤和机体代谢异常等因素引起的中枢或外周神经损伤或产生病变而引起的慢性疼痛,主要包括自发性疼痛、疼痛易感、痛敏和疼痛累积,一般呈慢性,可持续数天或数周,这类疼痛对阿片类药和非甾体类抗炎药反应较差。

加巴喷丁是一种新型抗癫痫药,其结构类似于神经抑制性递质γ-氨基丁酸,2006年欧洲神经病学会联盟提出药物治疗神经痛指南确定加巴喷丁作为治疗带状疱疹后神经痛的一线药物。

目前加巴喷丁主要用于治疗糖尿病性神经痛、带状疱疹后神经痛、偏头痛、三叉神经痛、头痛综合征等。

阿米替林为三环类抗抑郁药,具有止痛、镇静、抗抑郁的作用。

本研究宗旨在观察加巴喷丁及阿米替林联合应用在治疗神经科常见病理性疼痛方面的疗效及安全性。

一、资料与方法1 一般资料我们选取神经科患者计73例,其中带状疱疹后神经痛18例(累及肋间神经10例,三叉神经4例,臂丛神经3例,面神经1例),三叉神经痛12例(原发性8例,继发性4例),丘脑痛11例,偏头痛9例,头痛综合征15例,糖尿病痛性神经病变8例。

男38例,女34例,年龄22~76岁,平均(45.3±2.5)岁,病程为1个月~10年。

2 治疗方法加巴喷丁胶囊(规格:300 mg/粒,生产批号:H2005027,江苏恒瑞医药股份有限公司)第1天晚上口服300 mg,第2天600 mg 分2次口服,第3天0.9 g分3次口服,效果不佳者,可逐渐加量至每日1 800 mg,直到患者疼痛缓解或出现不能耐受的副作用,最高剂量不超过每日2 400 mg。

神经病理性疼痛与辅助镇痛药物在面对癌症疼痛这一严峻挑战时,医疗界一直在探索更为人性化、高效的治疗方案。

《癌症疼痛诊疗上海专家共识(2017年版)》的发布,为癌症疼痛管理提供了新的视角和方法。

该共识强调了癌痛治疗的早期介入、药物治疗的新进展、以及对阿片类药物使用的更新指南,旨在通过综合治疗手段,有效控制疼痛,提高患者的生活质量。

癌痛治疗的早期介入癌症疼痛的管理应遵循及早干预的原则。

研究表明,早期积极的姑息治疗能够显著降低严重疼痛的发生率,并有助于防止癌痛演变为难治性神经病理性疼痛。

因此,排除禁忌证后,患者应尽早开始镇痛治疗。

药物治疗的新进展药物治疗是癌痛管理的核心。

根据镇痛强度,药物分为非阿片类药物、阿片类药物及辅助镇痛药物。

非甾体药物的联合使用并不增加疗效,反而可能增加不良反应。

阿片类药物是中度和重度癌痛治疗的基础,推荐口服给药,并按时用药以维持稳定的血药浓度。

缓释阿片类药物适用于维持治疗,而即释阿片类药物用于滴定和处理爆发痛。

阿片类药物使用的更新阿片类药物的剂量滴定应根据患者的耐受性进行个体化调整。

对于阿片类药物不耐受的患者,应避免使用贴剂。

在维持治疗过程中,应使用缓释阿片类药物的短效剂型进行解救治疗,并逐渐减量以避免戒断症状。

神经病理性疼痛与辅助镇痛药物神经病理性疼痛的治疗需要特别的策略,非甾体类抗炎药及对乙酰氨基酚对其疗效有限。

辅助镇痛药物,如抗惊厥类药物、抗抑郁类药物、糖皮质激素等,可用于辅助治疗神经病理性疼痛、骨痛和内脏痛。

在尊重原文内容的基础上,我们可以看到,癌症疼痛的治疗正逐渐向个性化、早期介入和综合治疗的方向发展。

通过不断优化药物治疗方案,医疗专家希望能够为患者提供更为有效的疼痛缓解,同时减轻药物不良反应,改善患者的整体生活质量。

随着医学研究的不断深入,我们有理由相信,癌症疼痛的治疗将会越来越精准、越来越人性化。

参考另一篇在癌症治疗的诸多挑战中,疼痛管理无疑是最为紧迫的问题之一。