第4讲 西南联合大学

- 格式:ppt

- 大小:483.00 KB

- 文档页数:13

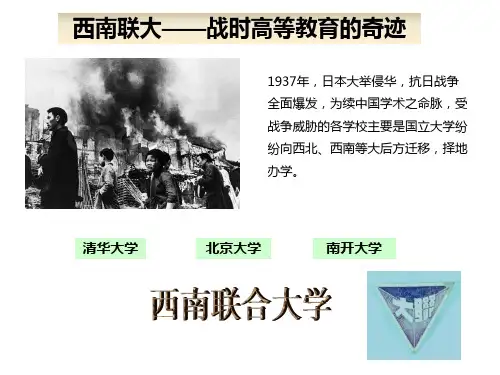

西南联大谢欣然LOREM IPSUM DOLOR•Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.•Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.一、简介•1、1938—1946,昆明,由清华、北大、南开合并,全称“国立西南联合大学”。

•2、校长:梅贻琦。

•3、校训:刚毅坚卓。

•4、师:钱钟书、闻一多、朱自清、沈从文、华罗庚、梁思成、林徽因……•5、生:杨振宁、李政道、邓稼先……满江红联大校歌词:罗庸、冯友兰万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。

绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。

尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。

中兴业,须人杰。

便一成三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

满江红联大校歌叙事词:罗庸、冯友兰万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,北京(辽金元明清五朝都城)湖南南岳衡山湘江又成离别。

绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。

边界边陲坚硬的木材(比喻优秀学生老师等)百姓尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

汪曾祺散文《西南联大中文系》汪曾祺散文《西南联大中文系》引导语:国立西南联合大学,是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

1938年4月,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学从长沙组成的国立长沙临时大学西迁至昆明,改称国立西南联合大学。

汪曾祺是西南联大的一名学生,下面是小编他的一篇相关的原文《西南联大中文系》,我们一起阅读了解吧。

西南联大中文系的教授有清华的,有北大的。

应该也有南开的。

但是哪一位教授是南开的,我记不起来了,清华的教授和北大的教授有什么不同,我实在看不出来。

联大的系主任是轮流做庄。

朱自清先生当过一段系主任。

担任系主任时间较长的,是罗常培先生。

学生背后都叫他“罗长官”。

罗先生赴美讲学,闻一多先生代理过一个时期。

在他们“当政”期间,中文系还是那个老样子,他们都没有一套“施政纲领”。

事实上当时的系主任“为官清简”,近于无为而治。

中文系的学风和别的系也差不多:民主、自由、开放。

当时没有“开放”这个词,但有这个事实。

中文系似乎比别的系更自由。

工学院的机械制图总要按期交卷,并且要严格评分的;理学院要做实验,数据不能马虎。

中文系就没有这一套。

记得我在皮名举先生的“西洋通史”课上交了一张规定的马其顿国的地图,皮先生阅后,批了两行字:“阁下之地图美术价值甚高,科学价值全无。

”似乎这样也可以了。

总而言之,中文系的学生更为随便,中文系体现的“北大”精神更为充分。

如果说西南联大中文系有一点什么“派”,那就只能说是“京派”。

西南联大有一本《大一国文》,是各系共同必修。

这本书编得很有倾向性。

文言文部分突出地选了《论语》,其中最突出的是《子路曾皙冉有公西华侍坐》。

“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,这种超功利的生活态度,接近庄子思想的率性自然的儒家思想对联大学生有相当深广的潜在影响。

还有一篇李清照的《金石录后序》。

一般中学生都读过一点李清照的词,不知道她能写这样感情深挚、挥洒自如的散文。

西南联大心得体会篇一:西南联大遗址社会实践报告与心得体会参观西南联大遗址社会实践报告刚到蒙自的时候,偶尔看到某一公交车的终点站是哥胪士洋行,当时还和朋友打趣了一下,说蒙自这小城市怎么会有那么“洋气”的地名。

直到后面去了一趟,才了解到它的意义。

利用周末,我们参观西南联大遗址。

旨在缅怀抗日战争时期,先进的知识文化分子保存中华民族的文化命脉和教育实力的无私奉献精神。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

浅谈汪曾祺笔下的西南联大作者:庄建建来源:《西江文艺·下半月》2015年第04期摘要:西南联大是成就汪曾祺作家梦的地方,可以说没有西南联大就没有汪曾祺。

本文着重探讨汪曾祺笔下的西南联大,着重讨论其笔下联大的校园、校园生活以及校园的文化精神。

【关键词】汪曾祺;西南联大;校园文化精神汪曾祺曾说:“我要不是读了西南联大,也许不会成为一个作家,至少不会成为一个像现在这样的作家。

”【1】那么在汪曾祺的作品中,这种神话般的西南联大到底是什么样子?本论文着重探讨汪曾祺笔下的西南联大,着重探讨西南联大的校园生活、校园精神。

穷巷陋室与“商业街”西南联大是抗战时期由北京大学、清华大学、南开大学联合组成的临时性大学,称为“国立西南联合大学”。

在抗战时期,三所高校迁移到了昆明,这时物资匮乏,西南联大只能简单办学。

就连最基本的校舍都很简陋。

三个肥皂箱子就变成了桌子、书橱和衣柜,椅子当然也是一物多用了,床就成为了椅子,一间宿舍住四十个人,当时的生活真的是节约型学校的模范。

汪曾祺笔下的商业街完全没有商业气氛,而是一种人情味充溢其间,这两条街上茶馆很多,“从西南联大新校舍出来,有两条街,凤翥街和文林街,都不长。

这两条街上至少有不下十家茶馆。

”【2】茶馆为西南联大的同学们提供了图书馆的空间,由于图书馆座位少,为了不争抢座位,有不少同学就去茶馆,他们在茶馆里大部分时间是用来看书的,有不少同学的作业、读书报告就是在茶馆里完成的。

旧书摊更是同学们拿书换美食的好去处,倘若要淘书,便能得到珍宝。

(二)独特的校园生活对于现在的学校而言,课堂是一个严肃的传授知识的地方,课堂上是有秩序的,老师应该严谨认真,学生们应该正襟危坐,而西南联大的教授和学生们却是特立独行者。

汪曾祺先生曾说过:“联大教授讲课从来无人干涉,想讲什么就讲什么,想怎么讲就怎么讲。

”【3】联大的教授重创新,重视不拘一格。

即便是怪论,也会得到赞赏。

例如有一位同学交了一篇关于李贺的报告给闻先生,说别人的诗都是在白地子上画画,李贺的诗是在黑地子上画画,所以颜色特别浓烈,大为闻先生赞赏。

为什么怀念西南联大梁思成、林徽因夫妇设计的国立西南联大校园。

潘际銮收到国立西南联合大学的录取通知书,是在1944年,那年他16周岁。

这位老人如今是中国科学院院士,被称为中国焊接第一人。

作为西南联大北京校友会的现任会长,潘际銮在许多场合回忆起西南联大。

他还记得母校的样子。

泥土板筑成的围墙里,是120亩的校园,由梁思成、林徽因夫妇所设计。

校门并不大,黑底白字的匾额悬在大门上方,进门就是一条稍宽的土路。

教室的屋顶是铁皮的,宿舍的屋顶是草搭的,夏天漏雨,冬天灌风。

战争年代,一间宿舍里,挨挨挤挤地摆着20张双层床,住满40个学生,没有多余的地方摆书桌。

宿舍里没有灯,天一擦黑,就没法看书了。

“那时候,我们这些学生总爱唱三首歌。

”潘际銮轻声哼唱起《松花江上》的第一句,“每个人都在想,总有一天要打回去。

”第二首是《毕业歌》,田汉作词,聂耳作曲。

歌词的第一句就是:“同学们,大家起来,担负起天下的兴亡。

”第三首,就是西南联大的校歌《国立西南联合大学进行曲》。

潘际銮慢慢陷入回忆,低声念着校歌最后几句:“待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

”念着念着,他又微笑起来,眼睛里像是闪着光,“那是罗庸和冯友兰写的歌词,非常悲壮。

歌词里的这些愿望,最后都实现了。

”百年陈酒昆明,这座西南边陲安静的山城中,猛然迎来了一大群“有大学问”的人。

这些人是当时最具名望的大学者,其中许多位,“蒋介石见了都要礼让三分”。

那时候,大学校长也没有什么行政级别,学者的身份才是第一位的。

“梅贻琦就不是什么‘官’,但没有人不尊重他。

”潘际銮说。

学者为昆明的市民演讲,“闻一多讲诗,刘文典讲《红楼梦》,吴晗讲形势”,直讲得“台上失声痛哭,台下群情激奋”。

“九叶”诗派中唯一的女性诗人郑敏,1943年毕业于西南联大哲学系。

在她的眼中,西南联大的老师,都像是“几百年的陈酒”。

当时,哲学系没有月考和期中考试,只需要写期末论文。

课程都是“启发式”的,没有课本,但老师“本身就像一本本教科书”。

西南联大:一所消逝66年的大学记者孙强这是一所已经解体消逝了66年的大学,但她始终存于很多人的心中——一部分人是曾在这所大学度过了人生最难忘的日子,如今垂垂老矣,却念念不忘;另一部分,虽不能至,心向往之。

这所由清华大学、北京大学、南开大学“联合”起来,因抗战被迫迁至“西南”的大学,空前绝后。

在持续8年战火纷飞的岁月中,当时中国最优秀的学者在这里传承中华文化,在泥墙陋室里保持知识明灯不熄。

1937年7月7日,卢沟桥事变发生时,蒋介石邀请了众多知名人士在庐山举行国是谈话会。

国立清华大学校长梅贻琦、国立北京大学校长蒋梦麟、私立南开大学校长张伯苓都在庐山开会。

事变的消息传开,几位校长都接到了学校发来的加急电报,要求他们迅速回校应变。

平津告急,学校危在旦夕。

10天后,梅贻琦致电清华教务长潘光旦,“今早重要会议,当局表示坚决,并已有布置”,国民政府决定将三校迁往长沙组成国立长沙临时大学。

当年年底,南京陷落。

临时大学被迫再迁云南。

但是有600多学生退学参战或转学、回家乡,还有820名学生表示愿意前往昆明。

第二年4月,长沙临时大学更名为国立西南联合大学,至1946年7月。

南迁蓬乱的头发,黑黢黢的皮肤,草鞋和裤腿上满是泥巴。

没有人相信他们曾是衣冠楚楚的白面书生。

当时的中国,北大、清华和南开的迁移并不是特有现象。

随着战火逐步蔓延到华北各地,北方和长江下游的一所所大学纷纷迁往内陆。

到1941年初,战前的114所大专院校中,已有77所迁移。

长沙临时大学的师生分为3路,于1938年2月起程,一路到广州,经香港乘船到越南,再到昆明;一路到广西,再经越南到昆明;还有一路组成湘黔滇旅行团徒步,历时68天、行程1663.6公里,横跨3省到昆明,被誉为世界教育史上的长征。

能加入旅行团徒步到昆明的学生是经过挑选的,最终有244名体格健壮的男生被选中,11位教师参加了步行,其中有中文系教授闻一多、教育学系教授黄钰生、生物学系教授李继侗和化学系教授曾昭抡。

西南联大观后感1. 引言西南联合大学(Southwest United University)是中国的一所顶尖综合性大学,位于中国重庆市,拥有悠久的历史和丰富的教育资源。

近日,我有幸参观了西南联大校园,深入了解了其独特的校园文化和教育理念。

本文将详细介绍我对西南联大的观后感,并分享我对这所大学所达到的卓越成就的赞叹。

2. 校园氛围和历史底蕴进入西南联大校园,我立刻感受到了一股悠久的历史底蕴。

校园内的建筑物大多保持着原貌,给人一种走进历史的感觉。

在校园中心的广场上,栩栩如生的雕塑和纪念碑遥相呼应,让人不禁回想起西南联大曾经的辉煌岁月。

校园内保存着大量珍贵的历史文物,如老校门、教学楼和图书馆,这些都是见证了西南联大的发展历程。

和校园的历史底蕴相匹配的是浓厚的学术氛围。

西南联大坚持立德树人的办学理念,培养了许多国内外的学术翘楚。

在我参观期间,我有幸参加了一场学术讲座,与西南联大的学者们进行了深入交流。

他们的学术素养和见解令我印象深刻,让我深刻感受到了西南联大严谨且前沿的学术氛围。

3. 教育理念和创新精神西南联大以其独特的教育理念和创新精神著称。

在参观校园期间,我注意到学校注重培养学生的综合素质和创新能力。

学校提供了多样化的课程和实践机会,让学生能够在学习过程中全面发展。

我还发现学校鼓励学生积极参与科研项目和社会实践,为他们提供了广阔的平台。

此外,西南联大还注重国际交流与合作。

学校与世界上许多知名大学建立了合作关系,为学生和教职员工提供了出境交流和学习的机会。

通过与国际教育机构合作,学生们能够接触到国际先进的教育理念和研究成果,增长知识和视野。

4. 社会责任和公益事业西南联大承担着社会责任,积极参与公益事业。

学校鼓励学生积极参与志愿服务和社会实践活动,在社会层面贡献自己的力量。

学校还鼓励学生关注全球性的社会问题,培养他们的全球视野和社会责任感。

此外,学校还积极开展科技创新和社会发展方面的研究,为地方经济和社会发展做出积极贡献。

西南联大精神对当代大学教师的启示摘要:西南联大在极其困难的情况下创造出了光辉的业绩和巨大的精神财富。

文章从继承和发扬优良学术传统、构建爱国主义育人环境、用高度的责任心引导青年学子成才等三个方面进行了探讨,以达到启示当代大学教师的目的。

关键词:西南联大;学术精神;爱国主义精神;高度责任心文献标识码:A西南联合大学是抗战时期为保存高等教育的薪火相传而将北大、清华、南开三校合并南迁组成的一所战时大学,这所只有8年多历史的大学,在校学生不过8000人,毕业生3800人,却培养出了2位诺贝尔奖获得者,78位中国科学院院士,12位中国工程院院士和一批著名的文学家、哲学家、社会科学家和政治家。

[1] 在中国教育史上和新民主主义革命史上,西南联大都留下了光辉的一页。

时光荏苒,20世纪已成为历史,西南联大早已不复存在,虽然距我们已经六十余载了,但其声名仍广播海内外,影响至深至远,可谓中国现代教育史上的奇迹。

西南联大在那样一个动荡不安的年代所创造出的光辉业绩和精神财富,令全世界的高等教育界都深感震惊,也使我们当代的教育工作者感到自豪和骄傲。

虽然如今的高校已与西南联大所处的环境和时代相距甚远,但“联大精神”作为一种文化遗产,对后人的启迪深远,可供我们后人研究挖掘的财富实在太多。

笔者仅从对当代大学教师有何启发的角度谈一些粗浅的感想。

一、继承优良学术传统,铸造全新的学术精神西南联大在其消失60年后,依然让人不断提起,而且充满敬意,是因为西南联大学术传统的核心价值是有生命力的。

西南联大以“刚毅艰卓”为校训,形成了独立自由、民主平等、自觉追求真理、献身科学的学术精神。

联大师生对于学术的热情和执著,是完全以“独立和自由” 的精神去完成的。

对当时联大的民主平等学风,只有身临其境的人才能深切的体会到。

贺麟曾在他的一篇文章中这样描述联大师生对于学术的理解:“学术在本质上必然是独立自由的,不能独立自由的学术,根本上不能算是学术。

……每一门学术都有每一门学术的负荷者或代表人物,这一些人,一个个都抱鞠躬尽瘁、死而后已的态度,忠于其职,贡献其心血,以保持学术的独立自由和尊严。

组合式多指令作文:西南联大精神与新时代中学生【原题再现】阅读下面的材料,根据要求写作。

(2018年河北唐山一模题)西南联合大学,是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

1938年4月,正式命名,1946年停办。

8年之中,共有3000多名学生毕业,其中2人获得诺贝尔奖,8人成为两弹一星元勋、100人成为两院院士……成才率之高,让人惊叹。

有人总结了联大的精神:家国情怀、社会承担、学术抱负、远大志向、乐观心态,坚毅性格。

在西南联大80周年校庆之际,你所在的班级将以“发扬西南联大精神,做新时代中学生”为主题召开讨论会,请你写篇发言稿。

要求:选择上面两三个关键词,使之形成有机关联;选好角度,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不少于800字。

【发言稿(演讲稿)格式及特征】格式:1.顶格写称谓语(如:亲爱的老师) 2.下一行空两格写问候(如:大家好) 3.正文 4.结尾(如:谢谢大家)1、内容上的现实性。

演讲稿是为了说明一定的观点和态度的。

这个观点和态度一定要与现实生活紧密相关。

它讨论的应该是现实生活中存在的并为人们所关心的问题。

它的观点要来自身边的生活或学习,材料也是如此。

它得是真实可信,是为了解决身边的问题而提出和讨论的。

2、情感上的说服性。

演讲的目的和作用就在于打动听众,使听者对讲话者的观点或态度产生认可或同情。

演讲稿作为这种具有特定目的的讲话稿,一定要具有说服力和感染力。

很多着名的政治家都是很好的演讲者,他们往往借肋于自己出色的演讲,为自己的政治斗争铺路。

3、特定情景性。

演讲稿是为演讲服务的,不同的演讲有不同的目的、情绪,有不同的场合和不同的听众,这些构成演讲的情景,演讲稿的写作要与这些特定情景相适应。

4、语言口语化。

演讲稿的最终目的是用于讲话,所以,它是有声语言,是书面化的口语。

因此,演讲稿要“上口”、“入耳”,它一方面是把口头语言变为书面语言,即化声音为文字,起到规范文字、有助演讲的作用;另一方面,演讲稿要把较为正规严肃的书面语言转化为易听易明的口语,以便演讲。

西南联大演讲稿

“七七事变”爆发,日本攻占北平、天津,侵华战争全面爆发。

北京大学、清华大学、南开大学在湖南长沙岳麓山下组成西南联大的前身国立长沙临时大学,开学一个月后,由于日军沿长江一线步步紧逼,又于1938年2月迁入云南,正式更名为国立西南联合大学。

5月4日开课,直至1964年月宣布结束,设立时间共8年整。

它在办学的8年中,毕业学生2000余人。

抗战胜利以后,西南联大解散,北大、清华、南开分别迁回北平、天津复校。

当年的物质条件不可谓不寒酸:学生宿舍无一砖一瓦,全是夯黄土为墙,堆茅草为顶,窗户没有玻璃,仅有几根树枝聊以象征。

绝大多数师生经常食不果腹,衣不遮体,不时还要在敌机轰炸下逃生。

可是当年的西南联大,在三不管的地方,坚守大学理学,主张:“教授是大学的灵魂”,教师为爱国而教,学生为救国而学,吃红薯干,点桐油灯,以苦为乐,励精图治,弦歌不坠,为人师表,人格独立,沉潜专注,甘于寂寞。

一言以蔽之:“推进科学民主,传播教育与学术,走出了一条极不平凡的道路,涌现出大批真正的知识分子,为国家培养出一代国内外知名学者和众多建国需要的优秀人才,而她的学生把她的种子洒遍了世界各地。

反思今日,是不是我们的条件太优越,抱怨太多,精神过于贫乏,西南联大给我们什么启示呢?这是我们应该反思的!。