《国立西南联合大学纪念碑碑文》冯友兰

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:60

西南联合大学碑文及白话文公元2008年,时值云南师范大学的前身国立西南联合大学师范学院成立70周年校庆。

为缅怀联大精神,纪念70校庆,兹翻译62年前冯友兰先生所撰联大纪念碑碑文,与师大校友并所有缅怀西南联大及关心中国高等教育者共勉。

国立西南联大纪念碑碑文冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

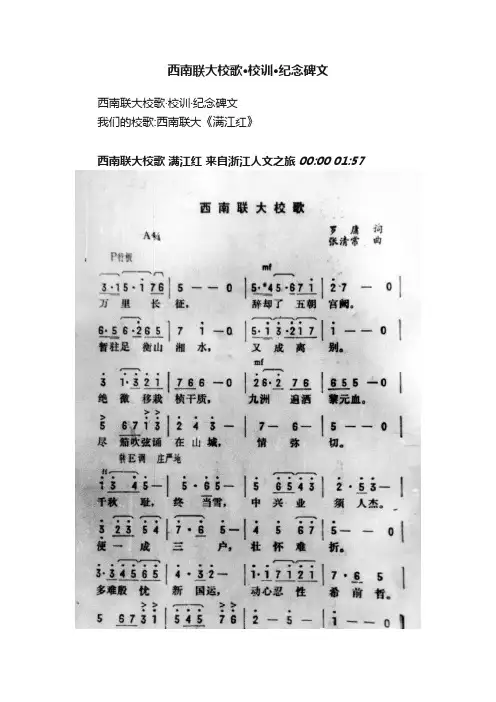

西南联大校歌•校训•纪念碑文西南联大校歌·校训·纪念碑文我们的校歌:西南联大《满江红》西南联大校歌满江红来自浙江人文之旅00:0001:57西南联合大学于1938年5月4日在昆明正式上课,8月6日便成立了校歌校训委员会,聘请冯友兰、朱自清、罗常培、罗庸、闻一多诸名师为委员进行创作。

最后由联大中文系罗庸教授完成校歌歌词,由联大中文系张清常教授谱曲,歌词调寄《满江红》。

1939年7月11日,《西南联合大学校歌》正式公布,至今已有半个多世纪了,它记录了西南联大从卢沟桥事变到抗战胜利的奋斗历程,歌词悲壮激昂,曲谱悠扬曲折,师生传唱,催人奋进。

西南联大校歌满江红万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻衡山湘水,又成别离。

绝徼移载桢干质,九州遍洒黎元血。

尽笳吹,弦咏在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。

便一成三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

西南联大校训:刚毅坚卓西南联大校徽此校徽为三角形的三等分(每一等分亦为一三角形),似代表清华、北大、南开三校的大联合。

西南联大校旗西南联大勉词(冯友兰)西山沧沧,滇水茫茫,这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。

同学们,莫忘记失掉的家乡,莫辜负伟大的时代,莫耽误宝贵的辰光,赶紧学习,赶紧准备,抗战、建国,都要我们担当!同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡。

此碑立于抗战胜利后,北大、清华、南开三校北返前夕的 1946年5月4日。

纪念碑由西南联大文学院院长冯友兰撰文,中文系教授闻一多篆额,中文系主任罗庸书丹。

整篇碑文文采飞扬、意蕴深广、书法遒劲,堪称现代版的“三绝碑”。

纪念碑的背面是西南联大抗战以来从军学生题名碑,碑额篆书“国立西南联合大学抗战以来从军学生题名”为西南联大教授、古文字大家唐兰所书,数学系教授刘晋年书丹。

上列834位从军的西南联大学生的名字。

西南联大纪念碑旁边是国立昆明师范学院纪念柱。

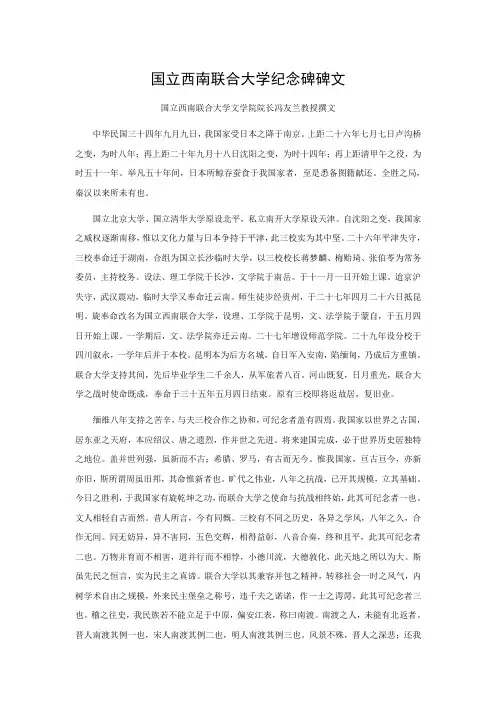

国立西南联合大学纪念碑碑文国立西南联合大学文学院院长冯友兰教授撰文中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京。

上距二十六年七月七日卢沟桥之变,为时八年;再上距二十年九月十八日沈阳之变,为时十四年;再上距清甲午之役,为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁于湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,主持校务。

设法、理工学院于长沙,文学院于南岳。

于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁云南。

二十七年增设师范学院。

二十九年设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者盖有四焉。

我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉、唐之遗烈,作并世之先进。

将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊、罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓周虽旧邦,其命惟新者也。

旷代之伟业,八年之抗战,已开其规模,立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾坤之功,而联合大学之使命与抗战相终始,此其可纪念者一也。

文人相轻自古而然。

昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间。

同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

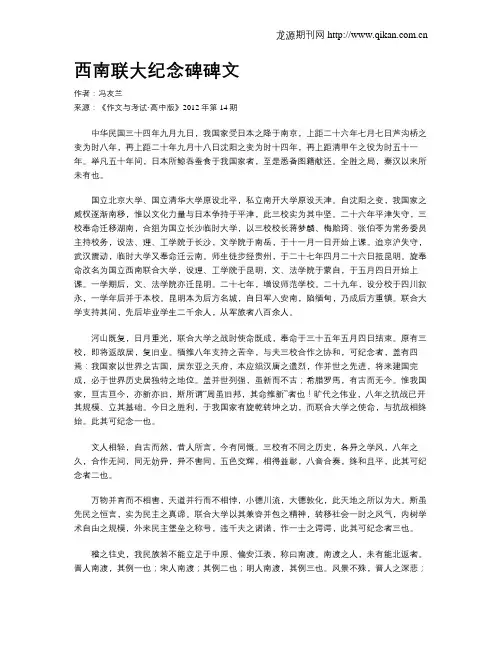

西南联大纪念碑碑文作者:冯友兰来源:《作文与考试·高中版》2012年第14期中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗馬,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终始。

此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

西南联大纪念碑在云南师范大学校园内,“一二·一”四烈士墓西侧,有冯友兰撰文、闻一多篆额、罗庸书丹的西南联合大学纪念碑。

碑座呈圆拱形,高约5米,宽约2.7米,中嵌石碑。

碑文约1000余字,记述了联大创办的始末及其特点,是联大在昆明的重要遗迹。

1937年7月7日芦沟桥事变爆发,日军南侵,平津危急。

原在北平的北京大学、清华大学,天津的南开大学,奉命迁于湖南,合组为长沙临时大学。

以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,主持校务。

于当年11月1日上课。

继而上海、南京陷落,武汉震动,1938年1月20日,临大正式宣布迁云南。

数百名师生徒步3000余里,经过两个多月的艰苦跋涉,于4月26日抵昆明,设理工学院于昆明,设文法学院于蒙自,改名为“西南联合大学”,于5月4日上课。

同年冬,增设师范学院。

一学期后,文法学院亦回昆明。

直到1946年“五四”,联大结束,三校分别迁回平津,历时整整8年。

组成联大的三校,虽有各自独特的经历,但都富于爱国的传统,师生中有不少人是“五四”运动和“一二·九”运动的直接参加者;师生们从北到南,由东而西,目睹山河破碎,人民受难,更加激发了爱国热情;特别是由于中国共产党地下党组织的艰苦斗争和宣传教育,进步的声音,革命的思想,在西南联大广为传播。

联大在皖南事变前和1943年“五·四”以后,民主空气活跃,曾举行过盛大的“五四纪念周”,带头发起过“一二·一”爱国学生运动,培养和锻炼了不少爱国青年,一时被誉为“民主堡垒”。

联大三校,又都是国内著名大学,三校联合,人才荟萃,学者云集,各显所长,五色交辉,相得益彰;校方尚能尊重“五四”以来,蔡元培先生在北大倡导的“兼容并包”的精神,提倡学术民主,影响所及,学生中亦沿袭成风,学术团体林立,壁报众多,互相争鸣,相互切磋,思想活跃,注重求实。

在极其艰苦的条件下,造就了一大批人才。

8年之中,毕业于联大的学生2000余人,前后进入联大学习的约五六千人。

美文推荐:《西南联大纪念碑碑文》作者:冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所掠吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓”周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。