国立西南联合大学史料五(学生卷)

- 格式:pdf

- 大小:20.50 MB

- 文档页数:718

第四章西南联大的教学管理及其思想西南联大八年,教学自然为其主要活动之一。

其课程的设置、教学管理制度的建立,无不显示出西南联大教学方面的独特之处。

联大“通识教育”思想则是其教学实践活动的理论基础,通识教育成功应用于其教学活动之中,在人才培养方面表现出其独特价值。

此外,研究生教育及留学生的选派,也显示出西南联大教学方面的特别之处。

第一节联大课程设置及其特点国立西南联合大学成立以后,即开学开讲,其继承原三校课程设置传统,统筹兼顾,综合考虑,着手制定西南联大各院系必修选修学程表,在课程设置方面所具有的特点值得总结。

一、联大课程设置早在北大、清华、南开三校南渡联合组设国立长沙临时大学之时,即行制定《长沙临时大学各院系必修选修学程表》,分院系设置教学课程。

西迁昆明后,更名为国立西南联合大学,从1937年至1946年分学年度分别制定《国立西南联合大学各院系必修选修学程表》,如1937至1938年度必修选修学程表、1938至1939年度必修选修学程表、……1945至1946年度必修选修学程表等等。

这些学程表,规定各学院各系专业所开课程,以及每门课程的学分、必修或选修情况、授课教师等。

以下就国立西南联合大学课程设置的相关情况给予具体陈述与适当分析。

(一)各学院各系专业的课程设置状况国立西南联合大学成立后,分学年分别制定学程表,对各学年所开课程做出明确规定,此处即以1940年至1941年度《国立西南联合大学各院系必修选修学程表》为代表做一描述,以呈现联大课程设置的一些具体情况。

①1940年至1941年度,国立西南联合大学共有文学院、理学院、法商学院、工学院、师范学院五大学院。

每一学院又分若干系,如文学院分为中国文学系、外国语文学系、历史学系、社会学系、哲学心理学系,共五系;理学院系分为算学系、物理学系、化学系、地质地理气象学系、生物学系,共五系;工学院分土木工程学系、机械工程学系、电机工程学系、航空工程学系、化学工程学系,共五系;法商学院分为政治学系、法律学系、经济商业学系,共三系;师范学院分教育学系、公民训育系、国文系、英语系、史地系、算学系,共六系。

重庆师范大学学报(哲学社会科学版)2013年第2期抗战时期国立中央大学与国立西南联大之比较刍议罗玲(重庆师范大学历史与社会学院,重庆400047)摘要:国立西南联合大学与国立中央大学是抗战时期国内著名的两所大学,在中国近代高等教育史上占据着重要的一页。

抗战促成了联大的诞生,也成就了中大的辉煌。

两校在极其艰难的历史条件下,汇集了大批学术大师和优秀学生,培养出大量杰出人才。

在抗战期间,两校除共同为中华民族的生存而不懈努力外,在迁校过程、发展背景、组织形态、教育理念诸方面异多于同,各有优缺。

关键词:抗战时期;中央大学;西南联大中图分类号:K26文献标识码:A文章编号:1673-0429(2013)02-0018-08国立西南联合大学(以下简称“联大”)与国立中央大学(以下简称“中大”)是抗战时期著名的两所大学,也是内迁大后方高校中最具典型性和代表性的两所大学,他们在中国近代高等教育史上占据着重要的一页。

抗战促成了联大的诞生,也成就了中大的辉煌。

两校在极其艰难困苦的历史条件下,汇集了大批学术大师和优秀学生,培养出大量杰出人才,两校校友在海内外各行业做出了重大贡献。

目前国内学术界对抗战期间内迁高校的研究多集中在对西南联大的研究,而对同时期中央大学研究相对较少。

这主要是由于“共产党掌握政权后,建都北京,中央大学不只失去‘首都大学’的光环,更因其与国民党政权有着千丝万缕的关系而受到严重质疑乃至压抑。

”[1](62-63)本文拟从两校迁校过程即办学环境、学校的管理及行政组织、教育理念诸方面比较两校在抗战期间的发展情况,以期有助于深化对抗战时期我国高等教育的研究。

一、迁校过程:一气呵成与一波三折就迁校而言,中央大学明显比西南联大有计划和效率。

时任中央大学校长罗家伦因为担任中国国民党中央执行委员候补委员[2](141),所以对于中国抗日的政策稍有了解[3](442),“我是略略知道国防政策的一个人,知道中枢是如何积极的准备抗日”[4],故罗家伦深知对日本战争必然会发生,故对于中大迁校早有心理和行动上的准备。

国立西南联合大学历史简介国立西南联合大学(1938--1946)由北京大学、清华大学和南开大学三校组成,在昆八年期间,高举“爱国、科学、民主”的伟大旗帜,“内树学术自由之规模”,“外来民主堡垒之称号”,为中国乃至世界培养了大批优秀人才,创造了中国教育史上的奇迹,为促进云南的社会经济及教育事业的发展作出了积极的贡献,同时也在中国新民主主义革命历史上写下了光辉的一页。

1937年“7·7”芦沟桥事件不久,平、津沦陷,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁长沙,成立长沙临时大学(简称临大)。

但临大办学局面并没维持多久,12月13日,南京沦陷。

武汉震动,战火危及长沙,临大再次决定西迁昆明。

1938年2月临大师生分水、陆两路正式西迁。

4月胜利完成迁滇任务。

4月2日,奉教育部命令,国立长沙临时大学更名国立西南联合大学(简称联大)。

5月4日开始上课,开始了联大在昆八年的历史。

联大基本沿用临大时的行政体制,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成校常务委员会总理校务(实际主持校务工作的是梅贻琦),下设总务长、训导长和教务长协助管理。

最初,联大工学院和理学院设于昆明,工学院借用拓东路迤西会馆、全蜀会馆和江西会馆上课,学生以盐仓货栈为宿舍;理学院租用昆华农校、昆华师范学校为校舍。

而文学院和法商学院因在昆校舍无着,只好暂设蒙自,一个学期后蒙自分校回迁昆明。

1939年夏,联大新校舍建成。

8月,遵照教育部令,西南联大增设师范学院。

1940年11月1日,西南联大师范学院附属学校开学,包括中、小学两部分。

至此,西南联大成为了一个设有5个学院26个学系、2个专修科、一个先修班、附中、附小及相继恢复了各校研究所的一所规模较大的综合性大学。

联大以“刚毅坚卓”作为校训,教导学生要成为一个刚强、有毅力而又卓尔不凡的人。

其校歌采用《满江红》的词牌名而填写,内容极赋爱国之情。

在八年艰苦办学环境中,校训和校歌极大地鼓舞着联大师生不断追求“爱国”、“科学”与“民主”的光明道路。

大学38 1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

西南联大“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献,也留下了很多有趣的故事。

西南联大校长梅贻琦平日不苟言笑,偏有学生“调皮”,给他出一个题。

梅贻琦与韩咏华育有五个子女:梅祖彬、梅祖彤、梅祖杉、梅祖彦、梅祖芬。

长女梅祖彬读联大外文系,次女梅祖彤读生物系,三女梅祖杉读经济系。

独子梅祖彦读机械工程系,在参军热潮中,他应征入伍做翻译官。

他的二姐梅祖彤也应征参加了英国人组织的战地志愿医疗队,她是西南联大唯一参军的女生。

梅祖彬在联大很活跃,参加文艺演出、举办募捐。

她长得亭亭玉立,相貌清秀姣好,在联大不论走到哪里,都会吸引到众多爱慕的目光。

她不乏追求者,其中一个特别奇葩。

赵宝煦接受张曼菱采访时,讲到这个“奇葩”追求梅祖彬的故事。

赵宝煦说:这是一个“宝贝”学生,不太动脑子,一根筋,只知道吃喝玩乐。

同学们都拿他穷开心。

有一天,他宣布,要追求梅祖彬。

这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗?同学们都觉得好玩又好笑,这下有好戏看了,还“热心”帮他出谋划策。

“同学哄他,说你追啊,你得送花。

还说,街上买的花太一般了。

咱们宿舍外种了好多花,送这个就行,还省钱。

”这个“奇葩”马上跑到宿舍外边,打算摘花,付诸行动。

一个同学追出去对他说,这怎么行,你追求梅小姐,得写呈文,得到梅校长的批准后,再摘花去送。

这个“花痴”果真听从了这个建西南联大校园里,那些“奇葩”的求爱/刘义庆大学39议,按照格式写了一个呈文。

这样一个近乎调侃的条呈,日理万机的梅校长并没有回避,照样给了明确的批复——不准。

他维护了呈请制度的一贯性。

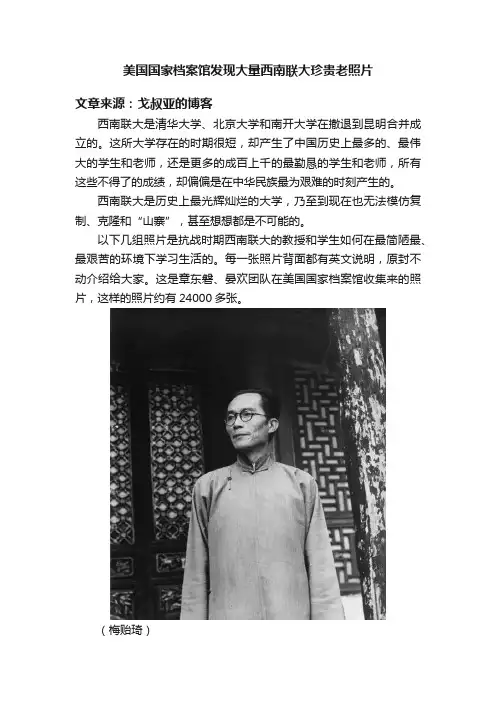

美国国家档案馆发现大量西南联大珍贵老照片文章来源:戈叔亚的博客西南联大是清华大学、北京大学和南开大学在撤退到昆明合并成立的。

这所大学存在的时期很短,却产生了中国历史上最多的、最伟大的学生和老师,还是更多的成百上千的最勤恳的学生和老师,所有这些不得了的成绩,却偏偏是在中华民族最为艰难的时刻产生的。

西南联大是历史上最光辉灿烂的大学,乃至到现在也无法模仿复制、克隆和“山寨”,甚至想想都是不可能的。

以下几组照片是抗战时期西南联大的教授和学生如何在最简陋最、最艰苦的环境下学习生活的。

每一张照片背面都有英文说明,原封不动介绍给大家。

这是章东磐、晏欢团队在美国国家档案馆收集来的照片,这样的照片约有24000多张。

(梅贻琦)0389:Chinese universities carry on inUnoccupted China areaDr, Mei Yi-chi, president of Tsinghua University since 1931, is shown outside one of the building housing his school of engineering and two other refugee universities now banded together in Kunming as the National Southwestern Associated University. Dr. Mei and Tsinghua flod westward from Peiping whon the Japanese attacked in 1937.翻译:中国的大学在没有被日本人占领的国统区继续生存。

梅贻琦校长,自从1931年以来,他就是清华大学的校长,1937年,日本入侵中国,梅贻琦和清华大学从北平逃出来,在昆明和另外两所逃难的大学(北京大学和天津南开大学)成立了国立西南联合大学,现在他在视察教室的施工情况。

①王士菁:《王士菁文集》(第1卷),北京:首都师范大学出版社,2009年版,第520页。

2〇王士菁原名葛秉曙,师承于闻一多,1943年度毕业论文《吴梅村研究》,由闻一多指导。

北京大学、清华大学、南开大学、云南师范大学编:《国立西南联合大学史料》(第3卷),昆明:云南教育出版社,1998年版,第110页。

3〇陈平原:《学术史视野中的述学文体》,《读书》2019年第12期。

摘要:本文聚焦西南联大时期朱自清、闻一多的述学文体、授学理念及学术训练中将鲁迅作为范例的语体侧重,及在王士菁、王瑶身上的接受与传承情况。

彼等对于语体文范例意义上为求“修辞立诚”“新语式”的鲁迅形象“韩愈化”之内在逻辑,与借此生成的对于言文一致问题进行再表达的述学策略,以及鲁迅在师生两代人中间逐渐被标出,而脱离一般创作类文本之存在方式:由“集部”入“经部”的价值确定,古典文学研究方法论的嫁接等变易。

既是学院派鲁迅传论之生成的前奏,也是当代鲁迅研究乃至中国现代文学这一学科语体、法式走向自觉的重要环节。

关键词:西南联大;鲁迅;朱自清;闻一多;述学文体西南联大述学文体与鲁迅传论的生成———从朱自清、闻一多到王士菁、王瑶朱天一作为中国第一代鲁迅专家的王士菁先生和王瑶先生,1940年代都曾就学于西南联大中文系,他们为新中国汉语言文学研究事业开拓了道路。

王士菁晚年回忆,二人同届毕业,并曾“共同选修朱(自清)先生和闻(一多)先生开设的一些课程”,王瑶后来考入清华研究院,成为朱先生的研究生,紧接着便提及两人青年时代的学术兴趣。

1〇王士菁的回忆从一个侧面表达了西南联大学习对其与王瑶今后学术道路的技术影响和知识准备。

2〇王士菁1946年完成了中国第一部《鲁迅传》,王瑶则在新中国成立前后中国第一部系统的《中国新文学史稿》中以专论形式对鲁迅进行研究。

两部重要著作均完成于受教朱、闻二先生,西南联大学习结束后的数年之内,而分别绳矩着传记和文学史论两方面学院派研究的标准。

丨/目的地Destination104西南联大 苦难辉煌写传奇/目的地106联大旧址 结茅立舍育英才冬日的春城昆明,依然清风徐徐,艳阳高照,趁着这美好的时光,踏上了寻访西南联大旧址的行程。

步入云南师大校园,但见绿草茵茵,树木参天,校园宽阔,称得上是一个花园学校。

穿梭在林荫之下,整个校园给人的感受是古朴厚重、典雅纯粹,沿着联大路在一处教学楼右拐,便看到了西南联大的旧址了。

首先映入眼帘的是旧址大门,两根粗大的石柱支撑着中间一块横匾,上写着“国立西南联合大学”八个大字。

穿过大门进入其内,草坪中是西南联大三位校长的半身石雕像,分别是北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓。

日本对华发动全面战争后,中华民族面临着最严重危机。

为了延续中华民族的文化血脉,为了国家的前途命运,1937年11月1日,北大、清华和南开3所高校南移长沙组成了国立长沙临时大学。

然而,在不到半年的时间里,南京沦陷,长沙告急。

为了让学校继续办下去,全校师生继续西迁,迁往远离前线且能保持对外畅通的昆明,于1938年4月更名为“国立西南联合大学”。

这3位校长组成了西南联大校常委会,共管西南联大。

三位校长以“刚毅坚卓”的校训,在极端困苦的条件下,结茅立舍,精诚团结,弦歌不辍,作育英才,谱写了一曲曲高扬爱国主义精神、民族精神和抗战精神的时代赞歌!再往里走就看到了“一二·一”运动纪念广场,广场中间用青铜铸成的雕塑上,那一个个栩栩如生的人物组成了“12·1”的字样,表现了学子们争取自由、反抗黑暗、向往和平的美好愿望。

1945年12月1日,国民党反动派为镇压联大师生反对内战、追求和平民主的要求,制造了震惊中外的一二·一惨案,1名教师和3名学生英勇牺牲。

以潘琰同学为代表的莘莘学子,在颠沛流离和内忧外患中,依然敢于斗争,敢于献身,回望这段历史,难抑热泪?站在雕塑前,仿佛感受到了革命先烈们那一股长存于天地之间的浩然正气,刚毅不息,薪火相传!“三绝碑” 珍贵石刻书历史循着旧址遗迹,可见国立西南联合大学纪念碑、国立西南联合大学原教室和国立昆明师范学院纪念柱等历史遗存。

作者: 李菁

作者机构: 不详

出版物刊名: 出版参考

页码: 10-10页

摘要:为一所已经不存在的学校编写史料,为一所已经不存在的学校召开其史料作品的座谈会,这在中外教育界、学术界都是不同寻常的.近日,在西南联大生息8年之久的昆明市,由云南师范大学、云南教育出版社、云南省出版工作者协会和云南人民广播电台共同在云南教育出版社教育书店" 书香阁"内, 举办了一次由有关学者以及西南联大老校友参加的《国立西南联合大学史料》作品座谈会.。

西南联⼤的校歌是谁写的?1937年七七卢沟桥事变之后,国⽴北京⼤学、国⽴清华⼤学及私⽴南开⼤学迁往湖南长沙,合组为国⽴长沙临时⼤学。

翌年1⽉迁往云南,更名为国⽴西南联合⼤学,5⽉4⽇在昆明复课。

1946年5⽉4⽇,三校重返京、津故地,在滇时间长达⼋年。

随着时间的流逝,联⼤具有标志性意义的校歌歌词的作者到底是谁,⾃上世纪80年代起在学术界便争论不休。

直到台湾学者翟志成的考证⽂章发表,才使各种不实的说法式微。

1980年4⽉27⽇,清华⼤学迎来69年校庆(1911年2⽉,游美学务处与游美肄业馆迁⼊清华园,正式改名为清华学堂,同年4⽉29⽇开学。

此后,清华⼤学便以每年4⽉的最后⼀个星期⽇为校庆⽇)。

在唱校歌时,联⼤师⽣选择了当年曾传唱了⽆数遍的《满江红》: 万⾥长征,辞却了、五朝宫阙。

暂驻⾜,衡⼭湘⽔,⼜成离别。

绝徼移栽桢⼲质,九州岛遍洒黎元⾎。

尽笳吹、弦诵在⼭城,情弥切。

千秋耻,终当雪。

中兴业,须⼈杰。

便⼀成三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动⼼忍性希前哲。

待驱除仇寇、复神京,还燕碣。

此歌唱罢,校友在交谈时提出疑问,这⾸流传了⼏⼗年的校歌到底谁是真正的词曲作者呢?关于歌词作者的说法有罗庸、冯友兰、朱⾃清、闻⼀多、罗常培、蒋梦麟等数种;曲作者亦有马约翰、沈有⿍、张清常等之分歧。

有⼈建议去请教原西南联⼤⽂学院院长、时年85岁的冯友兰。

据冯友兰回忆,当⼏⼈说明来意后,冯认为他们找对了⼈并说:“现在我是最有资格回答这个问题的⼈,因为1938年联⼤制定校歌校训的时候,设了⼀个委员会主持其事。

我是五个委员之⼀,并且是主席。

现在其他四⼈——闻⼀多、朱⾃清、罗庸、罗常培都不在了,只有我⼀个⼈还在,并且还没有失去记忆⼒。

有⼈来问,我就凭我的记忆说是我作的。

” 此⾔⼀出,引起⼀阵骚乱,张清常⾸先向冯友兰发难。

1980年11⽉1⽇,张清常在《北京晚报》发表《西南联⼤校歌的作者》,声称⾃⼰是联⼤校歌谱曲者,《满江红》歌词真正作者是联⼤中⽂系教授罗庸⽽⾮冯友兰,冯所作的是⼀⾸“现代诗体的歌词”,与罗同时应征,但没有⼊选。

2020年第34期(总第880期)丈敖冬‘科西南联合大学学生的曰常生活王虹吴涛(辽宁师范大学教育学院,辽宁大连116029)摘要:西南联合大学八年办学,在教育上取得了辉煌成就。

作为教育主体的联大学生,消费生活匮乏,衣着、饮食、住宿简单,但有着不屈不挠的精神,学习生活充实,业余生活丰富,展现了战争年代的学生风采。

关键词:西南联合大学学生i常生活七七事变后,平津相继陷落。

北京大学、清华大学和南开大学只得辞却故地,暂驻长沙,后又辗转周折,最终西迁入滇,成立国立西南联合大学。

而后西南联大八年弦诵不绝,培育出一大批优秀人才,在教育史上熠熠生辉,传为一段佳话。

正如当代学者所讲:“学校依托学生而形成,学生构成了学校的本源,是学生让学校成为生动的学校。

”咏1—22"西南联大的学生是联大教育的,者平,的联大学生的生入,联大学子的学习成长生实况。

一、西南联大学生的消费生活消费生是学生生的基础,对于绝大多数联大学生,、、不尽如人意,但消费生,学的$(一)衣着:破衣破衫,联大学生在北平、津的特点,上出学生所学校。

清华学生西,,,一子的形;北大的学生一,,一'大,胡子得长,,生本+南开的学生最,成,一,一,脸上总是即22切$子了,,只“膏药”。

至于鞋袜也“高档”不去,大学生本地制造价值3元的鞋,也不少同学选择胶底鞋和4角一双的粗鞋。

真丝袜或许有一两双,露脚跟的线袜更占优势,甚至缀一层层的各色补丁、沾3400里征尘的粗湘袜也人即368),为了省钱脚适履的也大人在$联大女生的简单朴素,比较整洁$军阀商人的小姐拥几华贵的,大女生都是一阴丹士林旗袍,上一件红的毛;低年级的女生则爱“工”——劳动的长,上面有两很宽的带子,白或钱花的衬,据原是北京的女中学生的叫本的本地学生联大女生的$对况,联大教钱写道:“远望女学生一队队,孰为联大学生,孰为蒙自学生,衣装迥异,一望辨。

但不是联大学生,更不见蒙自学生盖衣装尽成一色矣$”即206联大女生可谓为昆明带来了一$(二)饮食:简单粗糙云南是拥很的地方,对于正值青年,食欲正旺又钱的联大学生是去$各子,各:食全$在校的上的,面、、,的冏伸0)$不:是一较的联大学生的,对、陷的学生,校的大才是选$—“”最为出名,。

第五、六单元学情评估第Ⅰ卷(选择题60分)选择题共30小题,每小题2分,共60分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.京汉铁路工人罢工失败后,中国共产党认识到,单枪匹马不能取得革命的胜利,必须团结一切可能的同盟者,才能战胜强大的敌人。

这直接推动了() A.第一次国共合作B.南昌起义的爆发C.秋收起义的爆发D.井冈山革命根据地的建立2.下图的建筑始建于()A.洋务运动时期 B.戊戌变法时期C.抗日战争时期 D.国民革命时期3.蒋先云,1924年入黄埔军校第一期学习,1927年随第七十七团开赴河南与奉军交火,不幸中弹,但仍继续指挥战斗,直到自己生命的最后一刻。

与蒋先云参加的战争有关的歌曲是()A.“打倒列强,打倒列强,除军阀”B.“打倒土豪,打倒土豪,分田地”C.“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”D.“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”4.到1927年1月,中共推动建立的湖南农民协会会员增加到200万人,江西等地的农民运动也有了很大的发展,广大农民组织起来猛烈攻击不法地主和土豪劣绅,几千年来的封建特权被打得落花流水。

这些举措()A.确立了农民阶级的领导地位B.促进了民主共和思想的传播C.有利于打击北洋军阀的势力D.开创了农村包围城市的道路5.据《中国共产党组织史资料》记载:中国共产党党员数量在1927年5月为5.7万多人,1927年8月为1万余人。

造成党员数量急剧变化的原因是()A.北伐战争伤亡巨大B.中国共产党领导武装起义C.国民党内反动集团叛变革命D.第五次反“围剿”失败6.从这一刻开始,一个马克思主义政党有了自己的武装,一路走向辉煌;从这一刻开始,一支新型军队以信仰淬火百炼成钢,一路走向胜利;也是从这一刻开始,中华民族有了对抗黑暗的强大力量、实现复兴的坚强保障。

“这一刻”标志着()A.中国新民主主义革命的开始B.中共独立领导武装斗争的开始C.中国共产党由幼年走向成熟D.第一个农村革命根据地的创建7.1928年,张学良宣布“服从国民政府,改易旗帜”。

西南联大背景介绍2008年01月17日19:43 [我来说两句] [字号:大中小]来源:搜狐读书频道西南联大,是中国教育史上令人难忘的一页。

1937年卢沟桥事变后,北平国立北京大学、国立清华大学和天津私立一学期后,学校迁昆明,1941-1945年8月的西南联大正是其教学科研成就最丰硕的时期。

西南联大从长沙临时大学时起,先后几次校分两地。

1941年叙永分校撤消,全校作为一个整体才告安顿。

以后虽然还曾有过日军窥伺滇西南,日军直驱入桂黔的紧急军事战况,但联大均以岿然不动的态度以应之,校内教学如常,有序不紊。

1941年-1945年8月,这是西南联大教学科研成就最为突出的时期。

西南联大集中了北大、清华、南开三所著名大学的著名教授。

文科的教授,大多数都是中西兼通的学者。

专长外国语言文学、哲学、政治学、经济学的名教授,无不具有深厚的国学基础以及对本国国情较深入的了解。

擅长中国文史哲方面研究的名教授,有的将外国进行科学研究的方法和手段运用来处理中国传统的学科,已在一些领域取得了卓越的成就。

如陈寅恪对魏晋南北朝史和隋唐史的研究,冯友兰对中国哲学史的研究等。

有的是新文学运动的重要人物如朱自清,他对中国现代文学以及中国古典文学陶渊明的研究,受到人们的尊重。

联大几位中文系和历史系的教授,虽未曾出国留学,但其学术造诣很深。

如罗常培不仅是中国音韵学专家,对国外研究中国学的状况也有相当深入的了解。

在理工科方面,联大的几位年纪稍长的教授,称得上是中国近代若干基础学科和工程技术学科的开创者、奠基人,如饶毓泰、吴有训、叶企孙、黄子卿、孙云铸、袁复礼、吴大猷、施嘉炀、李辑祥、顾毓王秀等。

而一些在抗日战争前后回国的年轻教授,如华罗庚、陈省身、王竹溪等,学术造诣较高,了解国外学术发展的情况,因而使联大的教学能接近国际水平。

早期西南联大的学生,原是北大、清华、南开的肄业生,学生素质较高。

1938年后,由于报考联大的人数较多,且多属高分段学生,因而学生质量在全国范围内仍位列前茅。