国立西南联合大学

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:2

西南联大观后感1. 引言西南联合大学(Southwest United University)是中国的一所顶尖综合性大学,位于中国重庆市,拥有悠久的历史和丰富的教育资源。

近日,我有幸参观了西南联大校园,深入了解了其独特的校园文化和教育理念。

本文将详细介绍我对西南联大的观后感,并分享我对这所大学所达到的卓越成就的赞叹。

2. 校园氛围和历史底蕴进入西南联大校园,我立刻感受到了一股悠久的历史底蕴。

校园内的建筑物大多保持着原貌,给人一种走进历史的感觉。

在校园中心的广场上,栩栩如生的雕塑和纪念碑遥相呼应,让人不禁回想起西南联大曾经的辉煌岁月。

校园内保存着大量珍贵的历史文物,如老校门、教学楼和图书馆,这些都是见证了西南联大的发展历程。

和校园的历史底蕴相匹配的是浓厚的学术氛围。

西南联大坚持立德树人的办学理念,培养了许多国内外的学术翘楚。

在我参观期间,我有幸参加了一场学术讲座,与西南联大的学者们进行了深入交流。

他们的学术素养和见解令我印象深刻,让我深刻感受到了西南联大严谨且前沿的学术氛围。

3. 教育理念和创新精神西南联大以其独特的教育理念和创新精神著称。

在参观校园期间,我注意到学校注重培养学生的综合素质和创新能力。

学校提供了多样化的课程和实践机会,让学生能够在学习过程中全面发展。

我还发现学校鼓励学生积极参与科研项目和社会实践,为他们提供了广阔的平台。

此外,西南联大还注重国际交流与合作。

学校与世界上许多知名大学建立了合作关系,为学生和教职员工提供了出境交流和学习的机会。

通过与国际教育机构合作,学生们能够接触到国际先进的教育理念和研究成果,增长知识和视野。

4. 社会责任和公益事业西南联大承担着社会责任,积极参与公益事业。

学校鼓励学生积极参与志愿服务和社会实践活动,在社会层面贡献自己的力量。

学校还鼓励学生关注全球性的社会问题,培养他们的全球视野和社会责任感。

此外,学校还积极开展科技创新和社会发展方面的研究,为地方经济和社会发展做出积极贡献。

西南联大名人事迹素材

国立西南联合大学(英文:The National SouthWest Associated University,简称:NSAU [45] )是中国抗日战争开始后高校内迁设于昆明的一所综合性大学。

1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

[1] 从1937年8月中华民国教育部决定国立长沙临时大学组建开始,到1946年7月31日国立西南联合大学停止办学,西南联大前后共存在了8年零11个月,“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献。

[2]

1946年8月,三校复员北返后,西南联大师范学院留昆明联大旧址独立设置,定名国立昆明师范学院,1984年改称云南师范大学,其旧址现为全国重点文物保护单位、全国首批百个爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、全国红色旅游精品线路、国家级海峡两岸交流基地、国家级抗战纪念设施遗址、全国免费开放博物馆、民盟中央传统教育基地、云南省社会科学普及示范基地、云南省国防教育示范基地等。

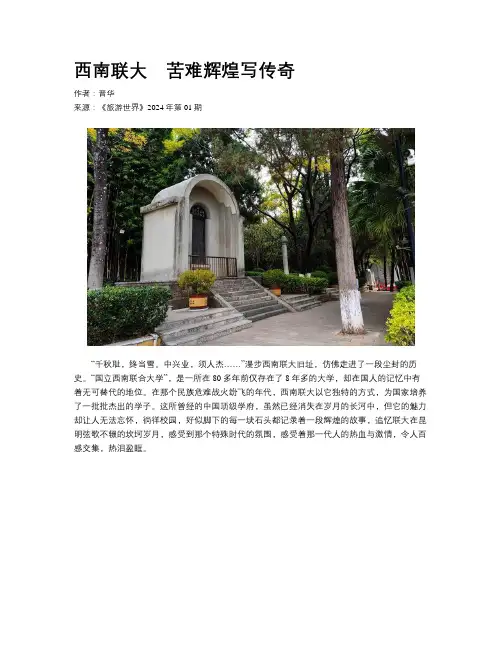

西南联大苦难辉煌写传奇作者:晋华来源:《旅游世界》2024年第01期“千秋耻,终当雪。

中兴业,须人杰……”漫步西南联大旧址,仿佛走进了一段尘封的历史。

“国立西南联合大学”,是一所在80多年前仅存在了8年多的大学,却在国人的记忆中有着无可替代的地位。

在那个民族危难战火纷飞的年代,西南联大以它独特的方式,为国家培养了一批批杰出的学子。

这所曾经的中国顶级学府,虽然已经消失在岁月的长河中,但它的魅力却让人无法忘怀,徜徉校园,好似脚下的每一块石头都记录着一段辉煌的故事,追忆联大在昆明弦歌不辍的坎坷岁月,感受到那个特殊时代的氛围,感受着那一代人的热血与激情,令人百感交集,热泪盈眶。

冬日的春城昆明,依然清风徐徐,艳阳高照,趁着这美好的时光,踏上了寻访西南联大旧址的行程。

步入云南师大校园,但见绿草茵茵,树木参天,校园宽阔,称得上是一个花园学校。

穿梭在林荫之下,整个校园给人的感受是古朴厚重、典雅纯粹,沿着联大路在一处教学楼右拐,便看到了西南联大的旧址了。

首先映入眼帘的是旧址大门,两根粗大的石柱支撑着中间一块横匾,上写着“国立西南联合大学”八个大字。

穿过大门进入其内,草坪中是西南联大三位校长的半身石雕像,分别是北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓。

日本对华发动全面战争后,中华民族面临着最严重危机。

为了延续中华民族的文化血脉,为了国家的前途命运,1937 年11 月1 日,北大、清华和南开3 所高校南移长沙组成了国立长沙临时大学。

然而,在不到半年的时间里,南京沦陷,长沙告急。

为了让学校继续办下去,全校师生继续西迁,迁往远离前线且能保持对外畅通的昆明,于1938年4 月更名为“国立西南联合大学”。

这3 位校长组成了西南联大校常委会,共管西南联大。

三位校长以“刚毅坚卓”的校训,在极端困苦的条件下,结茅立舍,精诚团结,弦歌不辍,作育英才,谱写了一曲曲高扬爱国主义精神、民族精神和抗战精神的时代赞歌!再往里走就看到了“一二·一”运动纪念广场,广场中间用青铜铸成的雕塑上,那一个个栩栩如生的人物组成了“12·1”的字样,表现了学子们争取自由、反抗黑暗、向往和平的美好愿望。

西南联大旧址介绍第一章:西南联大的背景与历史西南联合大学(Southwest Associated University,简称西南联大)是中国抗日战争时期的一所重要高等学府。

成立于1938年,是当时中国国共两党合作的重要成果之一。

西南联大的创办旨在培养高素质的人才,并为国家的抗战事业提供支持。

这所大学的建立是中国教育史上的一大创举,也是中国现代教育发展的里程碑之一。

第二章:西南联大旧址的地理位置与建筑风格西南联大旧址位于云南省昆明市西山区,坐落在青年路与博达路交汇处,占地面积达到了1500亩。

整个校园环境优美,四季如春,山水相辉映,为学习与生活提供了良好的条件。

西南联大旧址的建筑风格多样,有中西合璧的特点,主要包括教学楼、图书馆、实验楼、行政楼、学生宿舍等。

这些建筑物都充满了时代的痕迹,既体现了中国的传统文化元素,又融入了现代化的设计,展现出了独特的魅力。

第三章:西南联大旧址的教育资源与学科特色西南联大旧址在其辉煌的历史时期,曾拥有一批杰出的教育资源和学科特色。

学校设立了文学、历史、政治、经济、军事、数学、物理、化学、生物等多个学科,优秀的教师团队为学生提供了高质量的教育。

西南联大旧址的教育理念注重培养学生的创新能力和实践能力,鼓励学生积极参与社会实践活动,提升综合素质。

学校秉承“实事求是”的办学宗旨,培养了一大批优秀的人才,为国家的建设和发展做出了巨大的贡献。

第四章:西南联大旧址的文化底蕴与纪念意义西南联大旧址不仅具有丰富的文化底蕴,还承载着重要的纪念意义。

这里是中国抗战时期人民智慧和勇敢的结晶,是中国教育史上的一座丰碑。

西南联大旧址目前已成为了重要的纪念馆和爱国主义教育基地,吸引着来自全国各地的游客前来参观。

在这里,游客们可以通过参观展览、观看影像资料等方式,了解西南联大的历史,感受那段艰苦卓越的抗战岁月。

第五章:西南联大旧址的保护与利用为了更好地保护和利用西南联大旧址的历史遗迹,相关部门采取了一系列的措施。

西南联大百度百科西南联大历史背景西南联大历史背景国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

卢沟桥事变后,日本帝国主义全面发动侵华战争。

为保存中华民族教育精华免遭毁灭,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。

抗战八年间,迁入云南的高校有10余所,其中最著名的是国立西南联合大学。

西南联大是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合而成。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

大学38 1937年11月1日,由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组建成立的国立长沙临时大学在长沙开学。

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经中华民国教育部批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月,改称国立西南联合大学。

西南联大“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才,为中国和世界的发展进步作出了杰出贡献,也留下了很多有趣的故事。

西南联大校长梅贻琦平日不苟言笑,偏有学生“调皮”,给他出一个题。

梅贻琦与韩咏华育有五个子女:梅祖彬、梅祖彤、梅祖杉、梅祖彦、梅祖芬。

长女梅祖彬读联大外文系,次女梅祖彤读生物系,三女梅祖杉读经济系。

独子梅祖彦读机械工程系,在参军热潮中,他应征入伍做翻译官。

他的二姐梅祖彤也应征参加了英国人组织的战地志愿医疗队,她是西南联大唯一参军的女生。

梅祖彬在联大很活跃,参加文艺演出、举办募捐。

她长得亭亭玉立,相貌清秀姣好,在联大不论走到哪里,都会吸引到众多爱慕的目光。

她不乏追求者,其中一个特别奇葩。

赵宝煦接受张曼菱采访时,讲到这个“奇葩”追求梅祖彬的故事。

赵宝煦说:这是一个“宝贝”学生,不太动脑子,一根筋,只知道吃喝玩乐。

同学们都拿他穷开心。

有一天,他宣布,要追求梅祖彬。

这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗?同学们都觉得好玩又好笑,这下有好戏看了,还“热心”帮他出谋划策。

“同学哄他,说你追啊,你得送花。

还说,街上买的花太一般了。

咱们宿舍外种了好多花,送这个就行,还省钱。

”这个“奇葩”马上跑到宿舍外边,打算摘花,付诸行动。

一个同学追出去对他说,这怎么行,你追求梅小姐,得写呈文,得到梅校长的批准后,再摘花去送。

这个“花痴”果真听从了这个建西南联大校园里,那些“奇葩”的求爱/刘义庆大学39议,按照格式写了一个呈文。

这样一个近乎调侃的条呈,日理万机的梅校长并没有回避,照样给了明确的批复——不准。

他维护了呈请制度的一贯性。

西南联大的故事

西南联合大学,简称西南联大,是中国近现代史上一所具有特

殊历史地位的大学。

它的创立与发展,见证了中国近现代史上一段

波澜壮阔的历史。

西南联大的故事,是一部充满传奇色彩的历史长卷。

西南联大的故事始于1936年。

当时,中国正值抗日战争的艰难

时期,国土沦陷,民不聊生。

在这样的背景下,一群有识之士决定

在国土沦陷区域创建一所新型的综合性大学,以培养国家的栋梁之才,为抗日救国事业做出贡献。

于是,西南联大在重庆应运而生。

西南联大的创办者们志存高远,他们将学校定位为“以培养具

有国际视野和国际水平的人才”为目标。

学校设立了文、理、工、农、医等多个学科,招收了一大批优秀的师生。

在西南联大的校园里,不仅有来自全国各地的学子,还有来自世界各地的留学生,形

成了一个独具特色的国际化学术氛围。

西南联大的故事,也是一部充满艰辛和坎坷的历史。

在抗战期间,学校曾多次面临撤离的危机,但师生们始终坚守在这片土地上,为了学校的发展和抗战的胜利,他们默默奉献,坚定不移。

西南联大的故事,更是一部充满光荣和传奇的历史。

在这里,

涌现了一大批杰出人才,如茅以升、钱学森、丁文江等一批国家政治、军事、科技领域的杰出人才,他们为国家的发展和进步做出了

不可磨灭的贡献。

西南联大的故事,直到今天仍然激励着我们。

它告诉我们,只

要心怀理想,不畏艰难,就一定能创造出不朽的伟业。

西南联大的

精神,将永远激励着我们,让我们铭记历史,珍爱现在,展望未来。

西南联大南迁中的故事

西南联大是中国现代教育史上的一段传奇。

1937年,日军侵华,国立北平大学被迫南迁,于是在四川成都组建了“国立西南联合大学”,简称“西南联大”。

在这所学校里,聚集了一批当时中国最优秀的学

者和学生,包括了许多后来成为文化名人、政治家、科学家等各个领域杰出人才的人物。

西南联大的南迁经历了一个艰辛的过程。

当时,中国连续遭受日军的侵略和破坏,国立北平大学的教学设施和图书馆遭到了摧毁。

在这种情况下,学校被迫南下寻找新的校址,最终选择了四川成都。

成都作为一个文化名城,拥有着优越的地理位置和良好的教育资源,成为了西南联大的新家。

但是,南迁过程中也面临了许多困难和挑战。

由于战争的影响,交通不便、物流落后,加上当时的教育环境和建设条件不足,西南联大的师生们经历了许多艰辛的日子。

然而,他们依然坚持着自己的信念,不断努力,最终建立了一所世界一流的大学。

西南联大南迁中的故事,不仅是中国现代教育史上的一段佳话,也是一个时代的见证。

它载满了无数人的辛勤与努力、坚韧与奋斗,成为了人们对于那个年代、那段历史的一段难忘记忆。

- 1 -。

西南联大:一所只存在抗战时期1937年“七七事变”后不久,平津陷落。

8月,北京大学、清华大学和南开大学陆续南迁。

1938年,三校在昆明联合组建国立西南联合大学。

1946年抗战胜利后,联大“胜利关闭”,三校各自北归复校。

在这里,走出了2位诺贝尔奖获得者、8位“两弹一星功勋奖章”获得者、171位两院院士……是什么造就了西南联大的传奇?1 三所名校,怎么管?北大前校长蒋梦麟回忆说:“在困难时期,执掌一所大学是件令人头疼的事。

而在战乱中的年代,与两所不同校风的大学及性情各异的教授合作,无异难上加难。

”西南联大由清华大学校长梅贻琦、北京大学校长蒋梦麟和南开大学校长张伯苓组成常务委员会共同管理校务,三校校长轮任常务委员会主席。

后因蒋梦麟、张伯苓均在重庆任职,只有梅贻琦长期留于昆明,故一直由梅贻琦任主席,主导校务。

三所大学的教学单位组成文学院、法商学院、理学院和工学院四个学院共十七个系。

“清华严谨,北大自由,南开活泼”,而将三校学风熔为一炉的西南联大,则兼具“清华和南开的严谨教学的精神,及北大自由研究的传统”。

2 投笔从戎:抗战的生力军西南联大师生欢送从军抗日同学在今天云南师范大学校园内的“国立西南联合大学纪念碑”的背面,镌刻着1946年5月4日立碑时所能收集到的832位(共刻有834个名字,有两人重复刻名,实为832人)从军学生不完整名单。

由于当时条件所限,长沙临时大学时期295人从军学子绝大多数未列入。

两者相加共有1100多人,从军人数比例高达14%。

也就是说,每一百位学子里便有14人投笔从戎。

连校长梅贻琦的一儿一女也投军,分别加入中国抗日远征军和空军,一时传为佳话。

贡献有多大?我国著名翻译家,后来的著名翻译家许渊冲在联大就读时,为飞虎队准确翻译了一份情报,粉碎了日军对昆明的一次空袭。

梅贻琦的独子梅祖彦对火焰喷射器准确翻译,对其在缅北战场上投入使用发挥了重要作用。

牺牲有多大?1944年6月18日,在湖南芷江的空军第五大队的校友戴荣钜,驾驶飞机掩护轰炸机轰炸长沙,途中与敌机遭遇,不幸机坠。

国立西南联合大学历史简介国立西南联合大学(1938--1946)由北京大学、清华大学和南开大学三校组成,在昆八年期间,高举“爱国、科学、民主”的伟大旗帜,“内树学术自由之规模”,“外来民主堡垒之称号”,为中国乃至世界培养了大批优秀人才,创造了中国教育史上的奇迹,为促进云南的社会经济及教育事业的发展作出了积极的贡献,同时也在中国新民主主义革命历史上写下了光辉的一页。

1937年“7·7”芦沟桥事件不久,平、津沦陷,北京大学、清华大学和南开大学被迫南迁长沙,成立长沙临时大学(简称临大)。

但临大办学局面并没维持多久,12月13日,南京沦陷。

武汉震动,战火危及长沙,临大再次决定西迁昆明。

1938年2月临大师生分水、陆两路正式西迁。

4月胜利完成迁滇任务。

4月2日,奉教育部命令,国立长沙临时大学更名国立西南联合大学(简称联大)。

5月4日开始上课,开始了联大在昆八年的历史。

联大基本沿用临大时的行政体制,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成校常务委员会总理校务(实际主持校务工作的是梅贻琦),下设总务长、训导长和教务长协助管理。

最初,联大工学院和理学院设于昆明,工学院借用拓东路迤西会馆、全蜀会馆和江西会馆上课,学生以盐仓货栈为宿舍;理学院租用昆华农校、昆华师范学校为校舍。

而文学院和法商学院因在昆校舍无着,只好暂设蒙自,一个学期后蒙自分校回迁昆明。

1939年夏,联大新校舍建成。

8月,遵照教育部令,西南联大增设师范学院。

1940年11月1日,西南联大师范学院附属学校开学,包括中、小学两部分。

至此,西南联大成为了一个设有5个学院26个学系、2个专修科、一个先修班、附中、附小及相继恢复了各校研究所的一所规模较大的综合性大学。

联大以“刚毅坚卓”作为校训,教导学生要成为一个刚强、有毅力而又卓尔不凡的人。

其校歌采用《满江红》的词牌名而填写,内容极赋爱国之情。

在八年艰苦办学环境中,校训和校歌极大地鼓舞着联大师生不断追求“爱国”、“科学”与“民主”的光明道路。

西南联大历史背景国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

卢沟桥事变后,日本帝国主义全面发动侵华战争。

为保存中华民族教育精华免遭毁灭,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。

抗战八年间,迁入云南的高校有10余所,其中最著名的是国立西南联合大学。

西南联大是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合而成。

1937年7月,抗日战争全面爆发。

国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学南迁,在湖南长沙组成“国立长沙临时大学”。

不久,上海、南京相继沦陷,长沙临时大学不得不再次西迁云南,在昆明成立“国立西南联合大学”。

从1938年5月开始上课,到1946年5月宣布结束,西南联大在昆明整整八年。

抗战爆发,国难临头,当年中国的许多知识精英,不甘沦为亡国奴,组成西南联大,辗转南迁,以传承民族文化的薪火。

由于甫抵昆明时百废待举,校舍不敷,只得暂将部分师生迁至蒙自设分校。

1938年4月,文学、法学两院师生就这样分两路陆续抵达蒙自:一路由长沙南下,经广州、香港、越南海防,乘滇越铁路火车而来;另一路自湘黔步行入滇,再从昆明沿滇越铁路至蒙自。

蒙自是云南最早开放之地,当地人出以同胞之情和对文化人的崇仰,慷慨接纳了联大师生的到来。

“哥胪士洋行”是“西南联大蒙自分校”旧址之一。

当年单身教师和学生就住在临近湖岸的哥胪士洋行楼内,是当时蒙自难得一见的西式楼房,带家眷的教师和女生则住在南湖北边的城里。

那时在这些楼内暂栖过的大名鼎鼎的教授有:陈岱孙、郑天挺、陈寅恪、闻一多、朱自清、冯友兰、钱穆、吴宓、叶公超、汤用彤、燕卜荪、马约翰。

而今,哥胪士洋行旧楼内已辟出西南联大校史和闻一多先生事迹的陈列室战火纷飞下的学园耕耘,孜孜矻矻的学术探究,委实不易,但蒙自毕竟僻处内陆腹地,多少也给心力交瘁、苦苦撑持的流亡者们提供了一方歇息之地。

在那个艰难的时期,政府安置,士绅让房,把这些流亡师生安顿在风景秀丽的南湖之滨,住进了最好的房子。

西南联大国史课批注【最新版】目录1.西南联大简介2.国史课的意义3.批注的内容4.批注的价值5.结论正文西南联大,全名国立西南联合大学,成立于抗日战争时期,由清华、北大、南开三校合并,是我国教育史上一段特殊的记忆。

在这所充满传奇色彩的大学里,众多学者专家汇聚一堂,为培养抗战时期的人才做出了巨大贡献。

其中,国史课作为一门重要的学科,在培养学生的民族自豪感和历史责任感方面,具有举足轻重的地位。

国史课,即我国历史课程,旨在通过对我国历史的讲述,让学生了解我国的发展脉络,感受中华民族的伟大精神。

在西南联大,国史课成为众多学子必修的一门课程。

而在这门课程中,更有许多珍贵的批注,为后人研究我国历史提供了宝贵的资料。

这些批注内容丰富多样,既有对历史事件的深入剖析,又有对历史人物的客观评价。

它们来自不同的学者和专家,体现了当时学术界的多元观点。

这些批注中,有些是对历史事实的考证,有些是对历史观点的讨论。

它们共同构成了国史课的独特魅力,使得这门课程在传授知识的同时,也展现了历史的生动与丰富。

批注的价值不仅仅在于它们提供了历史的多种视角,更在于它们反映了一个时代的学术风貌。

在西南联大的国史课批注中,我们可以看到那个特殊时期的学者们对待历史的严谨态度和求真精神。

这种精神对当今的学术研究具有重要的启示意义。

同时,这些批注也为我们提供了一个了解历史、认识历史的窗口,帮助我们更好地理解我国的历史发展。

总之,西南联大国史课的批注既是一部珍贵的历史资料,也是一部反映当时学术风貌的杰作。

它们为后人研究我国历史提供了丰富的素材,同时也展现了那个特殊时期学者们的严谨治学精神。

汪曾祺新校舍摘抄加赏析

摘抄:

有一座校门,极简陋,两扇大门是用木板钉成的,不施油漆,露着白茬。

门楣横书大字:“国立西南联合大学。

”进门是一条贯通南北的大路。

路是土路,到了雨季,接连下雨,泥泞没足,极易滑倒。

大路把新校舍分为东西两区。

赏析:

汪曾祺的这段描述,用简练的文字,生动地描绘出了国立西南联合大学的校门和校园路况。

他以一种独特的视角,将我们带入了这座具有历史意义和人文气息的校园。

首先,他以校门的简陋和“国立西南联合大学”的大字为切入点,让我们感受到了这所学校的朴素和大气。

他没有过多地描述校门的细节,而是通过门楣上横书的大字,展现出这所大学的威严和历史厚重。

接下来,他提到了进门后的大路,将这条贯通南北的大路与雨季的泥泞联系起来,形成了一种生动的对比。

这种对比不仅突出了大路的特性,也让我们感受到了雨

季校园的独特风情。

同时,他在描述中融入了自己的感受,如“泥泞没足,极易滑倒”,使得这段描写更具情感色彩。

最后,他将新校舍分为东西两区,暗示了校园的布局和规模。

这种划分不仅使得读者对校园有了更清晰的认识,也为我们提供了一个更广阔的视野。

总的来说,汪曾祺的这段描写充满了人文关怀和历史感。

他以自己的独特视角,将国立西南联合大学的校园风貌呈现在我们面前。

这种朴素而真实的描写风格,使得这段文字具有了很高的艺术价值。

同时,他对校园的深入理解和情感投入,也让我们感受到了他对这所大学的敬仰和怀念。

国立西南联合大学

国立西南联合大学,是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

1937年抗日战争发生,北京大学、清华大学、南开大学先迁至湖南长沙,组成长沙临时大学,同年10月25日开学。

1938年4月又西迁昆明,改称国立西南联合大学。

5月4日开始上课,设立文、理、法商、工、师范5个院26个系,两个专修科一个选修班。

北大、清华、南开原均为著名的高等学府,组成联大以后,荟集了一批著名专家、学者、教授,师资充实。

西南联大在办学的8年中毕业学生约2000人。

抗战胜利后,1946年西南联大解散,3校分别迁回北京、天津复校。

云南师范学院留昆旧址独立建校,定名国立昆明师范学院,现为云南师范大学,旧址已列为全国重点文物保护单位。

校训刚毅坚卓

校歌1939年,西南联大常委会核定《满江红》(冯友兰作词,张清常作曲)为联大校歌。

歌词中的“仇寇”二字原为“倭虏”。

万里长征,辞却了五朝宫阀。

暂驻足,衡山湘水,又成离别。

绝徼移栽祯干质,九州遍洒黎元血。

尽笳吹,弦诵在山城,情弥切!

千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。

便一城三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

待驱除仇寇复神京,还燕碣。

著名教师

叶企孙,陈寅恪,赵元任,吴有训,梁思成,金岳霖,陈省身,王力,

朱自清,冯友兰,王竹溪,沈从文,陈岱孙,闻一多,钱穆,钱钟书,钱端升、吴大猷,周培源,费孝通,华罗庚,朱光潜,赵九章,林徽因,吴晗,吴宓,张奚若,潘光旦,卞之琳,李宪之,梅贻琦,张伯苓,蒋梦麟,杨武之,冯景兰,袁复礼,冯至,刘文典,穆旦,赵以炳等。

知名校友

何泽慧,李政道,朱光亚,邓稼先,彭佩云,汪曾祺,邹承鲁

王希季,陈芳允,郭永怀,屠守锷,吴讷孙,陈忠经,戴传曾

何兆武,李长之,何其芳,吴大观,任继愈,吴庆恒,叶笃正

谢玮,黄昆,王浩杨,凤林景,查良钊等。

联大师生担任中央研究院首届院士(1949年)27人、中国科学院院士154人(学生80人)、中国工程院院士12人(全是学生),其中有杨振宁、李政道2人获得诺贝尔奖(物理学奖);赵九章、邓稼先等8人获得两弹一星功勋奖;黄昆、刘东生、叶笃正、吴征镒4位国家最高科学技术奖获得者;宋平、彭佩云、王汉斌等人成为国家领导人。