近代中国社会变迁

- 格式:doc

- 大小:118.00 KB

- 文档页数:3

中国的历史社会变迁中国是一个拥有悠久历史的国家,其社会变迁经历了多个阶段。

这些变迁在很大程度上塑造了中国社会的面貌,并对世界产生了深远的影响。

本文将探讨中国历史社会变迁的主要阶段和其背后的原因。

1. 古代社会变迁中国历史上的第一个重要变迁可追溯到古代。

在这个时期,中国经历了从部落社会到封建社会的过渡。

最早的部落社会是以氏族为单位的,人们靠狩猎、采集和捕鱼获取生活所需。

然而,随着农业的发展,人们开始种植粮食,逐渐形成农耕社会。

这些部落开始合并,形成崇拜祖先、封建等级制度的封建社会。

2. 奴隶社会变迁在古代中国,封建社会逐渐演变成奴隶社会。

这个时期的社会变革主要是由于农业技术的进步和国家政权的崩溃所引起的。

农业技术的发展使得生产力有了巨大的提升,人口激增,土地私有制也逐渐形成。

这导致土地集中在少数富人手中,贫富差距日益扩大。

同时,国家政权的分裂削弱了封建制度的根基,使得奴隶制度逐渐出现。

3. 封建社会变迁封建社会是中国历史上最长久的社会形态,持续了两千多年。

这个时期的社会变迁主要是由于统一国家政权的建立和人口的大规模迁徙所引起的。

统一国家政权的建立不仅增加了社会稳定性,而且改善了交通和贸易环境。

这促进了各地资源的合理配置和市场经济的发展。

同时,大规模的人口迁徙也带来了文化的交流和融合。

这一时期内诞生了许多伟大的文化和科学成就。

4. 现代社会变迁近代以来,中国社会经历了许多重大的变革。

其中最重要的是中国的近代化进程和中国共产党的建立。

在此期间,中国社会发生了从传统农业社会到工业化社会的过渡。

中国的近代化进程包括了社会、经济、政治和文化各个方面的变革。

中国共产党在1921年成立,领导中国社会主义革命,并在1949年建立了中华人民共和国。

中国的社会主义革命引领了中国社会的全面变革,改善了社会经济状况,提高了人民的生活水平。

通过对中国历史社会变迁的分析,我们可以看到,这些变迁不仅影响了中国社会,还对世界产生了深远的影响。

中国近代史的变迁一、中国饱受的多个不平等条约我国和世界上其他国家一样,按照人类社会发展的规律,不断地向前发展着,到了封建社会后期,商品经济的发展,已经孕育着资本主义的萌芽。

但是,到了十九世纪四十年代,这种独立发展的进程中断了,资本主义列强用大炮、鸦片和廉价的商品,打开了中国的大门,并逐步和中国封建统治者勾结,来实现他们独霸中国的目的。

这样,中国便一步步地沦入半殖民地半封建社会的深渊。

从此,中华民族成了一个被压迫的民族。

首先,1840年6月英国以武力侵略中国,发动了鸦片战争。

英国侵略军烧杀抢掠,在中国的领土上横行霸道。

1842年8月,英国侵略者又强迫清政府签定了中国近代第一个不平等条约——中英《南京条约》。

次年,英国又强迫清政府签定了《南京条约》的附件。

鸦片战争以后,中国从封建社会逐渐变成半殖民地半封建社会。

中国社会的主要矛盾,由封建主义和人民大众的矛盾,开始变为外国资本主义和中华民族的矛盾。

从此,中国人民开始了反对外国侵略者,同时反对本国封建统治者的斗争;中国历史进入了旧民主主义革命时期。

鸦片战争中,清政府耗费大量军费,大大加重了人民负担。

此后,洪秀全领导的规模巨大的太平天国起义爆发了。

1853年,太平军占领了南京,定都天京,太平天国颁布了《天朝田亩制度》,还派了两支人马分头北伐和西征。

后来,湘军疯狂反扑,太平军连连失利。

1855年,石达开指挥西征军大败湘军,太平天国进入军事上的全盛时期,大平天国军事上取得很大胜利的时候,领导人之间,发生了尖锐的内部战争。

1864年6月,洪秀全病逝。

7月,湘军冲入天京城内,天京陷落,轰轰烈烈的太平天国运动,由于中外反动势力的联合绞杀,而失败了。

太平天国坚持战斗14年,势力发展到18省,是中国近代史上一次伟大的反封建反侵略的农民运动。

它建立了政权,颁布了《天朝田亩制度》,沉重地打击了中外反动势力,是几千年来中国农民战争的最高峰。

接下来,英法发动了第二次鸦片战争。

1858年,俄、美、英、法四国先后强迫清政府分别签定了《天津条约》。

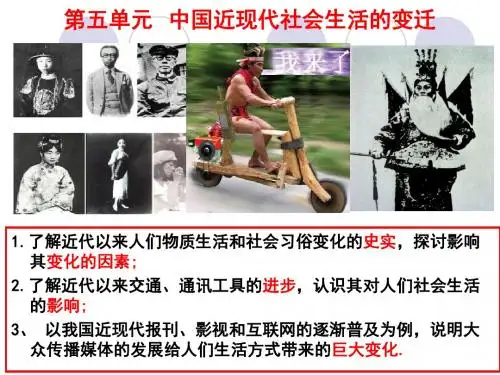

高中历史《民国时期》:近代社会生活变迁的原因及特点

1.原因

(1)西方入侵:鸦片战争后,伴随着西方列强的侵略,西方物质文明和生活方式逐渐传入中国,并影响着中国的社会生活和习俗。

(2)经济发展:在被迫开放的通商口岸,外国资本主义工业开始出现,随着中国民族资本主义的兴起与发展,城市近代化基础设施增多,推动了近代中国社会生活和习俗的变迁。

(3)民主思想:新思想的不断传入,资产阶级改良和革命以及新文化运动的开展,使得西方自由、平等、民主思想不断传播,深刻影响了中国社会生活和习俗的变迁。

(4)政府推动:中国政府推行的各种改革,如晚清政府的“新政”、南京临时政府移风易俗的措施等,推动了中国社会生活和习俗的变化。

2.特点

(1)从地域看:由通商口岸城市、沿海城市向内地和市镇推进。

(2)从过程看:与西方侵略相伴始终。

有较强的半殖民地色彩,在中西、新旧并存中出现中西合璧。

(3)从水平看:断发运动迅速、彻底;不缠足运动起步早,但进展缓慢;沿海和内地水平不一。

(4)从动力看:每一次风俗等方面的变化都与当时社会运动的推动有关;上层人物的倡导起到社会示范作用。

(5)从程度看:大城市变化大;农村变化小,只有少量洋货进入部分家庭,传统习惯仍广泛存在。

第1页共1页。

专题17 中国近现代社会生活的变迁【2021年】1. (2021·全国乙卷)土改后,太行山区某农民要买一头驴,谈好价钱后,他表示要回家和妻子商量,理由是“我们村上好多人家都立下了新规矩,男的开支一斗米以上要得到女人的同意,女人开支二升米以上要得到男人的同意”。

这件事可以反映出,当时解放区A. 男尊女卑观念消亡B. 家庭成员经济地位发生变化C. 按劳分配得到实施D. 传统的社会伦理秩序被颠覆【答案】B【解析】根据材料,土改后,太行山区农民买了驴,要和妻子商量,理由是村中规矩,男人开支一斗米以上须经女人同意,并且男人支配粮食的上限高于女人。

女人经过土改分得土地,经济地位有所上升,故而家庭地位有所上升,故B正确。

土改后,男尊女卑观念并没有完全消失,故A错误;在公有制范围内,多老多得少老少得的原则是按劳分配,材料与按劳分配无关,故C错误;传统的社会伦理包括父子、君臣、夫妇、朋友等关系,这些在土改后并没有颠覆,故D错误。

2. (2021年1月浙江选考)下图为光绪三十四年《日新画报》刊登的画作,画中有“大姑娘拿着风筝来回奔跑,实在不好看。

但分人家有点规矩,绝不能让姑娘在满街上疯跑啊!咳!此事不但因女学堂不甚发达,而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类),岂不是无形的危险吗”等字样。

此画反映A. 近代男子传统服饰的变革B. 女子普遍走出家庭步入社会C. 西方文明成果已经传入中国D. 新文化运动批判旧礼教和旧道德【答案】C【解析】根据“而于警务亦有妨害(其害乃电线电灯等类)”可知当时西方的电线电灯已经传入中国,即西方文明成果已经传入中国,故选C;由图示内容可以看出,图中男子的服饰还是中国传统服饰,排除A;“普遍”的说法过于夸张,排除B;光绪三十四年(1908年)新文化运动尚未开始,排除D。

3.(2021年6月浙江选考)1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。

汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。

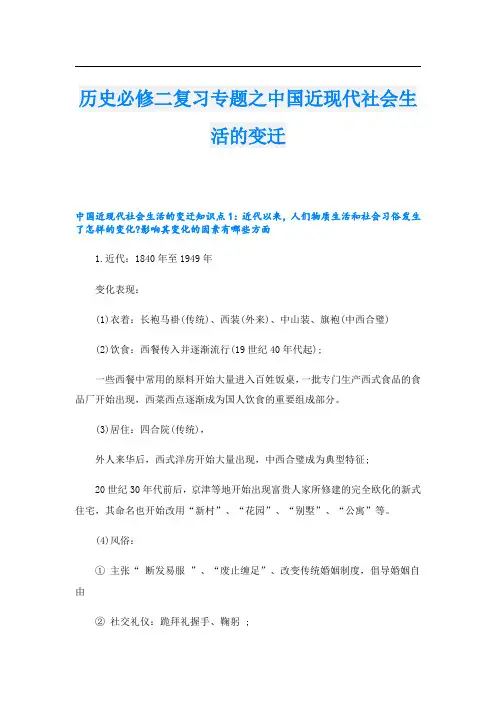

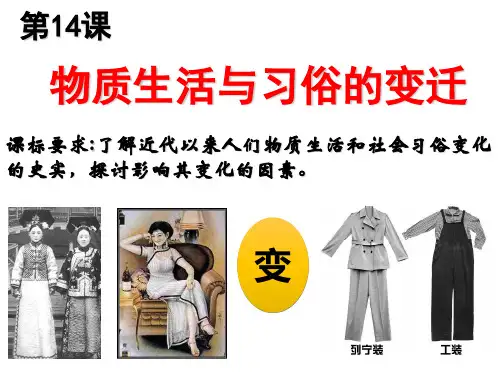

历史必修二复习专题之中国近现代社会生活的变迁中国近现代社会生活的变迁知识点1:近代以来,人们物质生活和社会习俗发生了怎样的变化?影响其变化的因素有哪些方面1.近代:1840年至1949年变化表现:(1)衣着:长袍马褂(传统)、西装(外来)、中山装、旗袍(中西合璧)(2)饮食:西餐传入并逐渐流行(19世纪40年代起);一些西餐中常用的原料开始大量进入百姓饭桌,一批专门生产西式食品的食品厂开始出现,西菜西点逐渐成为国人饮食的重要组成部分。

(3)居住:四合院(传统),外人来华后,西式洋房开始大量出现,中西合璧成为典型特征;20世纪30年代前后,京津等地开始出现富贵人家所修建的完全欧化的新式住宅,其命名也开始改用“新村”、“花园”、“别墅”、“公寓”等。

(4)风俗:①主张“断发易服”、“废止缠足”、改变传统婚姻制度,倡导婚姻自由②社交礼仪:跪拜礼握手、鞠躬 ;称呼:“老爷”“大人”“先生”“同志”;婚丧仪式:铺张繁琐愚昧简洁文明。

③辛亥革命后,“用阳历”,增添了国庆、元旦等新节日。

④读报刊、看电影成为民众生活一部分局限:由于农村落后、封闭,农村社会生活变化微弱,只有少量的洋货进入中等生活水平的农民家庭,传统的风俗习惯,坚如磐石。

变化原因: (1)西方的生产、生活方式和生活习俗的影响;(2)仁人志士的推动;(3)民主思潮的促进;( 4)近代工商业的发展。

2、现代:1949至今变化表现:建国后,人们生活逐步得到改善,但改革开放前,温饱问题长期未能解决。

改革开放后人们的衣食住行发生了翻天覆地的变化1)吃:(1).到1987年,基本解决温饱问题。

(2).政府发动的“菜篮子工程”,使丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上百姓的餐桌。

(3).餐饮业发展,快餐盛行。

2)穿:从灰蓝单调走向五彩缤纷,从单一的款式走向多样化,年轻人的服饰,逐步融入国际潮流。

3)住:1995年,国家在城镇启动“安居工程”,让中低收入职工买到合适的住房4)风俗习惯:(1). 1950年政府制定《婚姻法》,实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的新的婚姻制度。

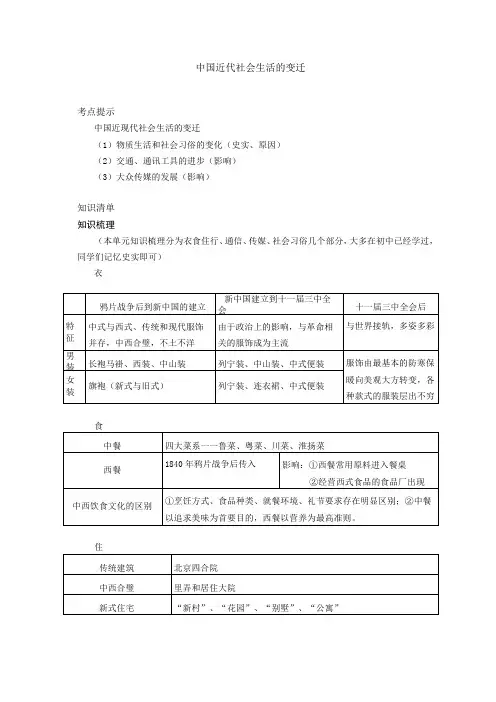

中国近代社会生活的变迁考点提示中国近现代社会生活的变迁(1)物质生活和社会习俗的变化(史实、原因)(2)交通、通讯工具的进步(影响)(3)大众传媒的发展(影响)知识清单知识梳理(本单元知识梳理分为衣食住行、通信、传媒、社会习俗几个部分,大多在初中已经学过,同学们记忆史实即可)衣食住行互联网应用的事例:网上购物、网络办公、网络教学、电子信箱、电子报刊、网络游戏等社会习俗落后风俗婚姻包办、土葬、女子裹足且不得接受教育、迷信等社会新风婚姻自由、火葬、女子放足且可以接受教育并走出家庭、破除迷信等知识经纬要点精析1.近代以来人们物质生活和社会习俗发生变化的因素(1)根本原因:西方工业文明的冲击引起中国社会各个领域的变化,影响人们生活发生变化。

(2)具体原因:政府的改革,导致社会生活各个领域的变化;西方自由、平等、民主观念的不断传播,资产阶级改良和革命运动的兴起,冲击了旧的生活方式;近代工商业的发展,近代化基础设施的兴建,促进社会生活的变化;仁人志士的推动。

2.中国近代交通、通讯发展的原因及其影响原因:外来交通技术传入的推动;中国近现代社会经济的不断发展推动;政府的大力提倡;群众反帝斗争的推动;中国人民聪明才智的推动。

影响:正面影响:①推动经济文化的交流和发展;②促进信息的交流;③开阔人们的视野;④加快人们的生活节奏;⑤提高了人们的生活质量。

负面影响:交通堵塞、环境污染、能源危机、广告欺诈、噪声等。

3.互联网的影响及其评价影响:互联网目前已分布于社会的各个领域;互联网在改变单调的政治生活的同时,也在构筑新型的家庭经济生活;网络在人们日常生活中的应用也日趋广泛;互联网正在改变人们的工作、学习、生活与交往方式,同时也催生着当代中国经济生活的新观念和新模式。

评价:(1)优势:①集报纸、广播、电视的优势于一体;②费用低廉;③可以高度互动,双向传授;④可以更主动、更便捷和最大限度地获取信息。

(2)缺陷:①不法分子传播影响青少年的成长的不良信息;②利用网络进行犯罪;③青少年沉迷于网络游戏。

近代中国的社会背景19世纪末期至20世纪初期,中国经历了一系列深刻而动荡的变革,这些变革直接塑造了近代中国的社会背景。

从康梁战争到新文化运动,中国经历了国家命运的巨大转折,社会风气的改变,以及思想观念的变迁。

本文将以历史角度来分析这一时期的社会背景,并探讨对中国历史产生的重大影响。

1. 势力割据和民族危机近代中国的社会背景,首先反映在政治混乱和势力割据的局面上。

辛亥革命结束了满清王朝的统治,随之而来的是一场长期的政治混乱和割据。

各地军阀割据、战争频发,国家命运岌岌可危。

这种局面虽然以北洋政府建立为标志性事件,但仍未能完全扭转社会的不安定态势。

同时,帝国主义列强对中国的侵略和压迫也加剧了民族危机。

条约口岸的形成,不平等条约的签订,以及外商对中国内地的压榨,都显露出中国民族的软弱和危机。

这一背景使得中国人民意识到迫切需要改变国家的政治、经济和军事等方面的现状。

2. 经济落后与世界市场的强势近代中国社会背景中,经济落后是一个显著的特点。

19世纪中叶之前,中国一直处于封闭状态,丧失了与世界市场接轨的机会。

西方列强的工业革命使得他们的产品具备了巨大的竞争力,而中国的手工业和封建经济无法与之相提并论。

此外,中国内地的经济结构也不合理。

农业经济占主导地位,而且由于国内政治动荡,交通不便,农田使用权不稳定等问题,使得农业生产无法有效发展。

同时,传统的手工业也受到了来自西方工业品的冲击,导致许多手工业者失去了生计。

3. 思想启蒙和大规模改革运动近代中国的社会背景中,还出现了一系列的思想启蒙和改革运动。

这些运动包括戊戌变法、维新运动和新文化运动等,都试图通过借鉴西方经验和思想,改变中国的政治,社会和文化状况。

戊戌变法的尝试旨在通过改革政治制度,赋予国家更多的权力,并推行一系列现代化措施。

然而,由于内外因素的干扰,变法运动最终以失败告终。

维新运动的核心是通过改革教育,提高民众素质,推进社会进步。

新文化运动则延续了思想解放的理念,提倡科学、民主和自由,对中国的传统观念和价值体系进行了极大的冲击。

高考历史中国近现代社会生活的变迁(18)(计时:45分钟满分:100分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.有学者认为,中国服饰逐渐丧失民族特点并趋于洋化的重大转型时期是在清末民初。

造成这种变化的最根本原因是()A.西方资本主义侵略的加剧B.西式服装的传入和流行C.国内政治形势的巨大变化D.民族资本主义经济的发展2.(2015·湖北省六校联考)1894年7月2日,某商行在《天津早报》中登了一则广告:“本行新到洋醋、吕宋酸果、白兰地等,恭候光临。

”此广告反映出()A.市民饮食的变化B.外国资本主义经济在中国的发展C.报纸的功能出现刊登广告的新变化D.物质生活的西化3.(2015·苏州模拟)《民国乌青镇志》卷19《风俗》载;“间有先由男女同意,始行请示父母,互换饰物,再挽冰人(指媒人)行传经纳采之礼。

”这说明当时乌青镇()A.自由恋爱成为时尚B.仍然遵循传统的习俗C.市民生活新旧交织D.民众普遍接受新生活4.(2015·衡水中学模拟)“皇帝倒了,辫子割了”,这八个字是目睹了辛亥革命的少年瞿秋白对当时社会变化的体验之词。

辫子本是女真人的一种风俗习惯,剪辫与否本身不会给社会生活带来多大影响,但在当时人的心目中,“辫子割了”却与“皇帝倒了”相并而提。

这说明()A.辫子是君主专制制度的伴生物B.辫子被割掉是革命成功的标志C.辫子割了是革命彻底性的表现D.政治变迁影响了思想观念变化5.(2015·长郡中学模拟)“20世纪六七十年代,我国的汽车工业是以载货车为主。

对轿车缺乏应有的重视,这使得我国的轿车工业技术水平长期处于极为幼稚的状态”。

但有人认为其实当时的汽车工业结构是与当时我国的国情基本适应的。

与之适应的国情主要是()A.我国汽车工业技术落后B.我国采取优先发展重工业的方针C.人民生活水平普遍较低D.该报成为宣传新思想的革命阵地11.1912年7月6日,北京的文化人之间因政治观点不同而发生一场无约之殴。

中国近代的社会流动与阶层变迁中国近代是一个充满变革与动荡的时期,社会流动与阶层变迁成为这一时期的重要特征。

随着农业经济的发展、农民的觉醒以及外来文化的冲击,中国社会逐渐迈入了一个新的时代。

本文将从农民、工人、士人和商人四个阶层的角度来论述中国近代社会流动与阶层变迁。

农民是中国近代社会最庞大的阶层,也是社会流动最为频繁的群体之一。

近代农业技术的进步,使得农民的生产能力逐渐提升。

然而,农民在经济与社会地位上依然处于较低的层次。

在这样的背景下,一部分农民开始寻求其他出路,他们转而从事手工业、小商业或外出务工。

这些农民的转行行为,使得他们从地理上离开了农村,实现了一定程度的社会流动,并在一定程度上改变了他们的社会地位。

工人阶级是中国近代社会的新兴群体,也是社会流动的重要主体。

随着中国的工业化进程,大规模的工业工厂和矿山纷纷涌现,吸纳了大量的农民工。

这些农民工通过工业就业,实现了从农村到城市的地理流动,也实现了从农民到工人的社会流动。

工人阶级在这一时期的阶层结构中处于中等地位,他们参与了由下而上的社会运动,对社会变革起到了积极的推动作用。

士人阶层是中国传统社会的精英代表,他们在财富与地位上享有很高的社会地位。

然而,随着西方近代文化的传入,新式学校的建立以及西方科学和知识的推广,传统的士人在社会地位上受到了一定的冲击。

一些新兴士人通过学习西方知识,改变了自己的社会身份。

他们成为了中国近代社会的新知识分子群体,他们的出现使得社会流动与阶层变迁具有了更多的可能性。

商人阶层在中国近代社会中也发挥了重要的作用。

随着中国的商业经济的崛起,商人的社会地位逐渐提升。

一部分农民通过发展城市商业,从农村流动到城市。

而另一些商人则是先前士人阶层的转变,通过经商和垄断产业积累了丰厚的财富。

这些商人成为了社会流动与阶层变迁的主要推动力之一。

综上所述,中国近代社会流动与阶层变迁是一个多元化、复杂化的过程。

无论是农民、工人、士人还是商人,他们都在不同程度上经历了地理和社会的流动,实现了不同层次的阶层变迁。

中国近代的的变化趋势

1.政治制度上的变化:从封建王朝到民主共和国的转变。

近代中国的政治制度经历了很多变化。

清朝时期的封建制度被废止,1912年中华民国成立,开启了鸦片战争以来的半殖民地半封建时代的终结。

1949年中华人民共和国成立,是中国政治制度的新起点。

2.社会结构和经济格局的变化:农业社会向工业社会转变。

19世纪末20世纪初,中国的经济结构发生了深刻变化,从本质上推动了社会结构的转变。

劳动力的大规模转移导致城市化进程的加速,工业生产逐渐成为中国经济的主要支柱。

3.传统文化的转变:从传统宗教到思想启蒙。

伴随经济、社会、政治变迁的同时,中国传统文化也经历了深刻的变革。

传统的封建宗教逐渐被取代,新兴的思想启蒙运动兴起。

4.思想文化的变化:从愚昧封建思想到新时代的思想解放。

近代中国的思想文化发生了巨大变化。

人们的思想、观念和价值观也随之发生了巨变。

民族自豪感、个人主义、社会责任感等现代思想在中国也逐渐盛行。

5.国际地位的变化:从落后到富强。

近代中国的国际地位也发生了巨大的变化。

从原来的落后和半殖民地状态到崛起为世界强国的位置,近代中国在国际舞台上的地位从未像如今这般地位尊崇。

学 案

科目:历史 班级:八年级 主备教师: 姚祯 时间:

课 题 近代中国社会变迁 课 时 1课时

学习目标

1、了解京师大学堂的创办、科举制度的废除,简洁地说出中国近代教育的发端;

2、知道《申报》和商务印书馆;知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现

的史实;

3、了解民国以来剪发辫易服饰改称呼的社会习俗方面的变化。

重点:科举制度的废除。

难点:民国以来社会习俗方面的变化。

学 习 过 程

环

节

学 案 批注

自

主

预

习

1、1898年,戊戌维新期间,光绪帝颁布诏书,设立 。

这是中国近代 ,是全国最高学府,也是全

国最高教育行政机关。它是 留下的唯一成果。1912年,

京师大学堂改名为 。1904年,清政府颁

布 。这是中国近代第一个以教育法令公布并在全国实

施的学制,建立初等、中等、高等的新式教育体制,各地建立各级新式学

堂。1905年,清政府宣布废止 ,促进了中国近代教育的发展。

2、19世纪70年代, 在上海创刊,它是中国近代第一份商业

性报纸。1897年, 在 创办。是中国近代历史最长、

规模最大的文化出版机构。

3、照相术于19世纪30年代在西方国家诞生, 传入中国。1896

年,上海 放映西洋影戏,这是中国近

代 。1905年,中国人自己拍摄了第一部影

片 。这是一部京剧艺术纪录片,它揭开了中国电影事业的序

幕。

4、1912年3月,孙中山以临时大总统名义颁布 ,目的是去

除旧俗做中华民国新国民。临时政府还颁布法令,革除

等称呼,规定政府职员 民间普通称呼改

合

作

探

究

展

示

提

升

当

堂

检

测

为 ,这些规定体现了 。

5、服饰变化的原因:时代的发展与西方文化对中国的冲击。表

现: 、 、 。

图中事件发生于什么时间以后?为什么说这一事件成为革命的标志?

被剪辫的人有的高兴很好理解,为什么有许多人不愿意剪辫子?分析一下

他们的心理。

民国政府为什么要更改前清官场称呼?体现了什么愿望?

一、选择题:

1.中国近代史的第一所国家建立的最高学府是京师大学堂,它的创办表

明近代中国教育教育改革迈出了重要的一步。它创办于( )

A.洋务运动时期 B.戊戌变法 C.辛亥革命时期 D.新文化运动时期

2.清政府决定废除科举考试时,在保守派、洋务派、满清贵族,汉族读书

人之间“竟然没有太大的分歧”这表明

A.学子已经不愿意再参加科举考试 B.科举考试已经不适应时代的发展

C.科举考试遭到列强强烈反对 D.清政府已经无力维持考试费用

3. 1902年的某一天,京师大学堂的日本老师在生物课上解剖了一只羊。

慈禧太后听说后大为震怒,管学大臣张百熙急忙入宫叩头请求处分。这则

史实反映了( )

①日本对中国文化的入侵 ②慈禧太后的愚昧无知

③在封建专制统治下,教育改革艰难 ④近代科学进入了新式学校

A.①②③ B.①②③④ C.①③④ D.②③④

4.报刊已成为大众传媒的重要形式之一,它与我们的生活密不可分。大

众传媒的的先驱——中国近代第一份商业报纸是

A.《海国图志》 B.《新青年》 C.《申报》 D.《人民日报》

5近代课本和字典等工具书大多由近代中国历史最长、规模最大的出版机构出版,这个出版机构是( ) A.商务印书馆 B.岳麓书社 C.三联书社 D.中华书局 6、西装是在( )传入中国的。 A、清中期 B、鸦片战争前 C、鸦片战争后 D、民国时期 7、“新人向领袖像和来宾鞠躬,婚礼即告完成”,这样的情景多见于本世纪( )。 A、本世纪初 B、三、四十年代 C、50——70年代 D、八、九十年代 8、下列情况,在民国时期,不可能出现的是( ) A、男子流行中山装,女子则以旗袍为日常着装 B、中西餐并行于世 C、京津地区出现了欧化住宅 D、男子普遍留长辫、女子大多缠足 二. 目前全国很多地方都在积极筹备纪念辛亥革命100周年活动。某校历史学习兴趣小组决定以“辛亥革命”为主题进行探究学习,现邀请你一起参加。 【探究一】知识回顾 (1)辛亥革命100周年是哪一年?辛亥革命首先爆发于哪个省?其最主要的领导人是谁? (2)辛亥革命的指导思想是什么? 【探究二】资料收集 以下是三位同学收集到的资料: 甲: 乙:⑤1914年,北京普通民众“至今剪辫子者甚稀” ⑥“自强”、“求富” 丙:⑦“奖励和保护工商业,鼓励人民兴办实业” ⑧“民主共和的观念深入人心” 【探究三】分析整理

(3)请认真分析以上收集到的资料,选择最恰当的三项填入下表相应位

置,并写出结论。

辛亥革命的积极影响 相关资料(填序号) 结论

政治方面 ④

经济方面

思想观念方面

社会生活方面

学习反思