中国胃肠道间质瘤(GIST)病理共识意见

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:4

中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(完整版)近年来,胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)在诊断、治疗及研究领域取得快速进展,部分研究结果将对GIST临床诊疗实践产生重要影响。

为了进一步推动我国GIST的规范化诊断和治疗,经中国临床肿瘤学会(Chinese Society of Clinical Oncology,CSCO)胃肠间质瘤专家委员会对关键内容进行充分讨论,并对争议问题进行投票,最终,在2013年版共识基础上,形成了《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2017年版)》,现予公布。

1 病理诊断原则1.1 GIST的定义GIST是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,在生物学行为上可从良性至恶性,免疫组化检测通常表达CD117和DOG1阳性,显示卡哈尔细胞(Cajal cell)分化,大多数病例具有c-kit或血小板源性生长因子受体α多肽(platelet derived growth factor receptor alpha,PDGFRA)基因活化突变,少数病例涉及其他分子改变,包括SDHX、BRAF、NF1、K/N-RAS及PIK3CA等基因突变等。

1.2 对标本的要求手术后的标本需要及时固定,标本离体后应在30分钟内送至病理科,采用足够的中性10%福尔马林液(至少3倍于标本体积)完全浸泡固定。

对于直径≥2 cm的肿瘤组织,必须每隔1 cm予以切开,达到充分固定。

固定时间应为12~48小时,以保证后续免疫组化和分子生物学检测的可行性和准确性。

有条件的单位应留取新鲜组织妥善冻存,以备日后基因检测之用。

1.3 GIST的病理诊断和辅助检测1.3.1 基本诊断组织学上,依据瘤细胞的形态可将GIST分为3大类:梭形细胞型(70%)、上皮样细胞型(20%)及梭形细胞-上皮样细胞混合型(10%)。

即使为同一亚型,GIST的形态在个例之间也可有很大的差异。

除经典形态外,GIST还可有一些特殊形态,少数病例还可见多形性细胞,尤多见于上皮样GIST。

胃肠间质瘤外科诊治的中国专家共识与NCCN指南解读(最全版)胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)是起源于消化道的最常见的间叶组织来源肿瘤。

近年已逐渐被外科学界熟悉,为了更好地普及推广这个较新的肿瘤概念,及时更新知识和规范诊疗,2010年中国临床肿瘤协作组(chinese society of clinical oncology,CSCO)成立专家委员会,首次编写GIST中国共识(2011版)[1]。

共识每年进行更新,2012版已修订完毕。

而美国国家癌症综合网络(national comprehensive cancer network,NCCN)发布的NCCN指南早已为大家熟知,可以说是目前全球应用最为广泛的癌症治疗指南。

笔者就GIST的最新国内共识和新版NCCN指南的外科诊治部分作以解读。

一、GIST的活检原则和适应证GIST患者症状无特异性,只有病理学检查才是确诊GIST的唯一方法。

但GIST质脆、血供丰富,部分呈囊实性,不适当的活检可能引起肿瘤出血、破溃,以致肿瘤播散种植的严重后果。

因此,国内外共识或指南对于大多数可完整切除且原发性局限GIST,不推荐手术前进行常规活检。

术前活检适用于拟进行伊马替尼治疗的患者,这类患者在治疗前必须取得明确病理诊断。

对于首诊即合并转移的可疑GIST,必须进行活检明确诊断,再开始靶向药物治疗。

而对于术中冰冻活检,专家共识为不推荐常规进行。

只有当手术中怀疑GIST周围有淋巴结转移或手术中肉眼不能排除是其他恶性肿瘤时,才考虑术中冰冻活检。

至于活检方式,NCCN指南始终推荐首选超声内镜下细针抽吸法活检(EUS-FNA)。

由于该方法穿刺针直径小,导致肿瘤出血的风险极低;此外,从胃肠腔内进针,有效避免了经皮穿刺引起针道种植和肿瘤破溃导致腹腔播散转移的危险。

尽管取得的组织较少,但活检阳性率高,国外报告诊断准确性可达90%以上[2]。

胃肠间质瘤的病理诊断为规范胃肠间质瘤(GIST)的病理诊断,根据近年来在GIST诊疗实践所获得的经验和相关学术进展,12名中国病理学专家于2009年3月22日、2010年9月18日和2010年12月11日,经3次会议,对2007年GIST病理共识意见进行了修订。

2011年版GIST病理共识尚未发布,根据笔者对2011年版GIST病理共识意见讨论中所涉及的几个问题的理解,特撰文进行简单说明。

关键字:胃肠间质瘤|病理诊断为规范胃肠间质瘤(GIST)的病理诊断,根据近年来在GIST诊疗实践所获得的经验和相关学术进展,12名中国病理学专家于2009年3月22日、2010年9月18日和2010年12月11日,经3次会议,对2007年GIST病理共识意见进行了修订。

2011年版GIST病理共识尚未发布,根据笔者对2011年版GIST病理共识意见讨论中所涉及的几个问题的理解,特撰文进行简单说明。

GIST定义GIST是胃肠道最常见的间叶性肿瘤,在分化上具有Cajal间质细胞的表型特征,在免疫组化上通常呈DOG-1 和CD117 阳性,在组织学上由梭形细胞、上皮样细胞、多形性细胞(偶而)排列成束状或弥漫分布。

多数由突变的c-kit或PDGFRA(血小板源性生长因子受体)基因驱动,c-kit 与PDGFRA均属于Ⅲ型受体偶联的酪氨酸激酶家族。

1998年,GIST分子病理学研究获得重大突破,提示大部分(75%~8 5%)GIST伴有c-kit基因功能获得性突变,表达c-kit基因蛋白产物CD117 是GIST 分子病理学特征。

2003 年,Heinrish 等在无c-kit 基因突变的GIST中,又发现有PDGFRA基因的突变。

近年发现,在无c -kit和PDGFRA基因突变的病例中,少数病例(约4%~13%)有BR AF基因突变。

GIST涵盖了大部分过去被诊断为平滑肌源性(平滑肌瘤、平滑肌肉瘤、平滑肌母细胞瘤)或神经源性(胃肠自主神经肿瘤)的胃肠道间叶肿瘤,在生物学行为方面表现为从良性到明显恶性的连续谱系。

注:需结合肿瘤原发部位和组织形态学特征,在排除其他类型肿瘤(如平滑肌肿瘤、神经鞘瘤和纤维瘤等)后,可慎重做出野生型GIST的诊断图1GIST病理诊断思路【关键词】胃肠间质瘤;诊断;治疗;共识近年来,胃肠间质瘤(gastrointestinalstromaltumors,GIST)的诊断、治疗和研究进展迅速。

为了进一步推动GIST的规范化诊断和治疗,建立包括病理科、影像科、外科、肿瘤内科和消化内科等在内的多学科合作模式,有必要制定专家共识或临床实践指南作为重要参考,既往的中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2011年版)曾经发挥了积极作用。

在随后的2年里,CSCO胃肠间质瘤专家委员会对于该共识,多次组织专家讨论,根据最新的文献资料进行修改补充,广泛征求意见,由此形成中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2013年版),现予公布。

一、病理诊断原则(一)GIST的定义GIST是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,在生物学行为和临床表现上可以从良性至恶性,免疫组化检测通常表达CD117,显示卡哈尔细胞(Cajalcell)分化,大多数病例具有c鄄kit或PDGFRA活化突变[1]。

按照现行的诊断标准,以往所诊断的大多数平滑肌肿瘤(包括平滑肌母细胞瘤)实为GIST;而曾被定义为胃肠道自主神经瘤(GANT)的肿瘤在临床表现、组织学形态、免疫表型和分子病理学上均与GIST相同,应归属于GIST,已不再作为一种独立的病变类型。

(二)对标本的要求手术和活检取得的组织标本必须及时固定。

标本离体后应在30min 内送至病理科,采用足够的中性10%福尔马林液(至少3倍于送检标本的体积)完全浸泡固定[2]。

对于直径≥2cm的肿瘤组织,必须每隔1cm予以切开,以达到充分固定。

固定时间应为12~48h,以保证后续的免疫组化和分子生物学检测的可行性和准确性。

有条件的单位,宜留取新鲜组织妥善冻存,以备日后基因检测之用。

(三)GIST的病理诊断依据1.基本诊断:(1)组织学上,依据瘤细胞的形态通常将GIST分为3大类:梭形细胞型(70%)、上皮样细胞型(20%)和梭形细胞鄄上皮样细胞混合型(10%)。

最新:酪氨酸激酶抑制剂治疗胃肠间质瘤不良反应及处理中国专家共识(全文版)摘要酪氨酸激酶抑制剂(TKIs)可显著提高胃肠间质瘤(GIST)患者总生存率,但不良反应会影响用药剂量及患者治疗依从性,进而影响临床疗效。

2018年,中国医师协会外科医师分会胃肠道间质瘤诊疗专业委员会组织涉及GIST靶向药物治疗不良反应相关的临床科室专家,基于临床证据和经验形成我国首部《酪氨酸激酶抑制剂治疗胃肠间质瘤不良反应及处理共识》。

随着TKIs临床应用的普及和对其不良反应认识的加深,尤其是近年来新型TKIs药物加入GIST治疗药物管线,中国医师协会外科医师分会胃肠道间质瘤诊疗专业委员会再次组织专家经修订、更新形成《酪氨酸激酶抑制剂治疗胃肠间质瘤不良反应及处理中国专家共识(2022版)》,以期指导临床实践中对TKIs不良反应的预警和处理。

关键词胃肠间质瘤;酪氨酸激酶抑制剂;不良反应;处理;中国专家共识以伊马替尼、舒尼替尼、瑞戈非尼为代表的酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitors,TKIs)可显著改善胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)患者的生存时间,并已在临床实践中广泛使用[1]。

但目前在临床上,接受药物治疗的患者比例会随着治疗线数的增加而逐渐降低,一方面可能是受到经济因素或药物可及性的影响,更重要的方面是由于不良反应规范化管理的缺失,导致患者依从性较差,不能保证药物的长期足量应用,进而影响临床疗效。

因此,如何预判和合理处理TKIs治疗相关不良反应,对更好发挥药物疗效具有重要临床意义。

2018年,中国医师协会外科医师分会胃肠道间质瘤诊疗专业委员会广泛征求GIST靶向药物治疗不良反应可能涉及的相关临床科室专家建议,制订我国首部《酪氨酸激酶抑制剂治疗胃肠间质瘤不良反应及处理共识》,用于指导TKIs治疗GIST不良反应的合理处理,提高药物治疗安全性和疗效[2]。

胃肠间质瘤的临床病理分析孙涛;郭晋;谢余澄;傅仅;徐颖【摘要】Objective To explore the diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal tumor (GIST). Methods The clinical manifestations, imaging, pathology and immunohistochemical features of 50 patients with GIST were retrospectively analyzed. Risk classifications of primary GIST were analyzed and diagnosed by GIST Fletcher Risk Ranking. Results The mean age of the 50 patients with GIST was 47 years, and patients over 40 years of age accounted for 80% . 13 patients'lesions were in stomach, 5 in duodenum, 17 in small intestine, 5 in eolon , 2 in rectum and anus and 8 outside gastrointestinal tract; and among them, 1 patient had lymph node metastasis. The positive expression rates of GDI 17 and CD34 in tissues of tumor were 80% and 50% respectively significantly higher than that of SMA, S-100, Vimentin and Desmin. The positive expression rate of Desmin in GIST was 12% significantly lower than that of CD117 and CD34. The risk rankings of malignancy in the group were 18 patients with high risk (36% ) , 12 patients with moderate ri'sk (24% ) , 17 patients with low risk (34% ) and 3 patients with very low risk (6% ). Conclusion Final diagnosis of GIST can be established in the positive expression of CD117 and CD34. GIST Fletcher risk classdication diagnosis plays an important role in clinical treatment and prognosis.%目的探讨胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)的诊断和治疗.方法回顾性分析50例GIST的临床表现、影像学及病理、免疫组织化学特征,用GIST Fletcher风险分级对原发GIST进行分析诊断.结果 50例GIST平均年龄47岁,40岁以上者占80%.发生于胃13例,十二指肠5例,小肠17例,结肠5例,直肠及肛门2例,胃肠道外8例;其中1例有淋巴结转移.肿瘤组织中CD117 、CD34的阳性表达率分别为80%和50%,显著高于SMA 、S-100蛋白、Vimentin、Desmin的表达;GIST中Desmin的阳性表达率为12%,显著低于CD117和CD34.本组恶性程度为高度风险18例(36%),中度风险12例(24%),低度风险17例(34%),极低度风险3例(6%).结论 CD117阳性、CD34阳性对GIST有确诊意义.GIST Fletcher风险分级诊断对临床治疗及预后有重要的指导作用.【期刊名称】《临床误诊误治》【年(卷),期】2012(025)009【总页数】4页(P76-79)【关键词】胃肠道间质瘤;诊断;治疗;病理;免疫组织化学【作者】孙涛;郭晋;谢余澄;傅仅;徐颖【作者单位】650021昆明,云南省第二人民医院病理科;650021昆明,云南省第二人民医院病理科;650021昆明,云南省第二人民医院病理科;650021昆明,云南省第二人民医院病理科;650021昆明,云南省第二人民医院病理科【正文语种】中文【中图分类】R735胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)由 Mazur和 Clark[1]于1983 年首次提出,因其常以梭形肿瘤细胞为主要成分,常具有CD117免疫组化阳性的特征,可发生于消化道的任何部位,也可原发于腹腔、肠系膜等部位。

·指南与共识·胃肠间质瘤靶向药物伊马替尼的个体化用药管理中国专家共识Δ中国药师协会精准药学工作委员会,中国药师协会肿瘤专科药师分会,《胃肠间质瘤靶向药物伊马替尼的个体化用药管理中国专家共识》编写组中图分类号 R 979.1 文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2024)03-0257-14DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2024.03.01摘要 目的 为指导胃肠间质瘤(GIST )靶向药物伊马替尼的个体化用药管理,提高患者生存率、改善患者生活质量提供参考。

方法 采用名义群体法,由多学科(临床、药学、循证)专家组成编写组,经共同讨论确定《胃肠间质瘤靶向药物伊马替尼的个体化用药管理中国专家共识》编写大纲。

编写组专家针对大纲涉及内容进行系统检索、分析、归纳,并根据我国现状、临床需求和研究证据制定相关共识。

由临床实践经验丰富的多学科专家组成外审组。

采用德尔菲法问卷方式,开放收集专家的外审意见,并对意见进行整理、归纳、分析、反馈、修订,最终形成共识。

结果与结论 本共识内容包括伊马替尼针对GIST 的新辅助治疗、手术切除后具有明显复发风险的成人患者的辅助治疗、复发转移性或不可切除患者的药物治疗的临床应用,药学监测及其长期用药管理。

本共识的发布为我国医疗机构在GIST 患者个体化用药管理方面提供了规范化的流程与方法,对提高伊马替尼的临床疗效、保障用药安全具有重要意义。

关键词 胃肠间质瘤;伊马替尼;个体化用药;专家共识Consensus of Chinese experts on individualized medication management of imatinib for gastrointestinal stromal tumorsPrecision Pharmacy Working Committee of the Chinese Pharmacists Association , the Oncology Specialist Pharmacist Branch of the Chinese Pharmacists Association , the Writing Group of the Consensus of Chinese Experts on Individualized Medication Management of Imatinib for Gastrointestinal Stromal TumorsABSTRACTOBJECTIVE To provide reference for guiding the individualized drug therapy management of imatinib forgastrointestinal stromal tumor (GIST ), with the goal of enhancing patient survival rates and improving their quality of life. METHODS Using a nominal group technique , a multidisciplinary (clinical , pharmaceutical and evidence-based ) expert panel was formed to create the Consensus of Chinese Experts on Individualized Medication Management of Imatinib for Gastrointestinal Stromal Tumors outline through joint discussions. The expert panel conducted systematic retrieval , analysis , and summarization of the outline ’s content , and reached relevant consensus based on China ’s current situation , clinical needs , and research evidence. An external expert panel was also formed , comprising experienced multidisciplinary experts in clinical practice. Delphi method questionnaire was employed to openly collect the external experts ’ opinions , which were then organized , summarized , analyzed , provided with feedback , revised , and finally formed into a consensus. RESULTS & CONCLUSIONS The drafting of this consensus included the clinical application of imatinib in neoadjuvant therapy for GIST patients , adjuvant therapy for adult patients with significant risk of recurrence after surgical resection , and drug therapy for patients with recurrent , metastatic , or unresectable tumors ; pharmaceutical monitoring and long-term medication management. This consensus provides standardized processes and methods for medical institutions in individualized drug therapy management for GIST patients and holds significant importance in improving the clinical efficacy of imatinib and ensuring drug safety.KEYWORDSgastrointestinal stromal tumor ; imatinib ; individualized drug therapy ; expert consensus胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor ,GIST )是消化系统最常见的间叶源性肿瘤,其发病机制主要与基因突变有关,多数为KIT /PDGFRA 基因突变[1]。

《小胃肠间质瘤诊疗中国专家共识(2020年版)》要点胃肠间质瘤 (GIST) 是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,根据发病部位、大小、核分裂象及有无破裂等,GIST的恶性潜能从极低危至高危不等。

小GIST特指直径<2cm的GIST。

尽管大多数小GIST病例在临床上呈良性或惰性表现,但确有少数病例显示出侵袭性行为,尤其是核分裂象计数>5/5mm2 者。

既往共识中有关小GIST的推荐证据较少。

1 小GIST定义及流行病学观点:胃是小GIST最好发的部位,其余依次为小肠、结肠、直肠。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

2 小GIST的生物学行为观点1:小GIST有一定的恶性潜能,非胃来源小GIST生物学行为更差。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

观点2:超声内镜的高风险特征如强回声灶、异质性、边界不规则、囊性变等,有助于预测小GIST恶性潜能。

证据级别:C。

推荐意见:弱推荐。

3 小GIST的辅助检查观点1:超声内镜是小GIST的首选检查。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

观点2:增强CT对于小GIST的定位及随访检查有一定意义。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

4 小GIST的鉴别诊断观点:小GIST是消化道粘膜下肿瘤的一种,术前易与平滑肌瘤、神经内分泌肿瘤、脂肪瘤、异位胰腺及施万细胞瘤等混淆。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

5 小GIST的外科治疗5.1 胃观点:有高危因素的胃小GIST应手术治疗,对于适宜部位的小GIST可以采用腹腔镜手术,单纯内镜下切除仍需谨慎。

证据级别:B。

推荐意见:弱推荐。

5.2 十二指肠观点:十二指肠小GIST在完整切除的基础上应尽量保留器官功能,减少行联合脏器切除及消化道重建。

证据级别:B。

推荐意见:强推荐。

5.3 小肠观点:小肠小GIST,一经发现应积极切除,不建议常规行腹腔镜下切除治疗,但可借助腹腔镜技术暴露及定位肿瘤。

证据级别:C。

推荐意见:弱推荐。

5.4 结肠观点:结肠小GIST罕见,绝大多数无临床症状,一经发现应积极切除。

·标准与规范·

中国胃肠道间质瘤(GIST)病理共识意见

中国胃肠道间质瘤病理共识意见专家组

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤。

近几年在GIST 的诊断和治疗等方面均有不少进展。

欧洲医学肿瘤协会(ESMO)于2004年发布了《关于GIST诊疗的欧洲共识》[1]。

2007年,美国国家综合癌症网络(NCCN)发表了最新的GIST诊疗临床实践指南[2]。

为了指导和规范我国GIST的诊断和治疗,2007年5月24日在上海召开了“中国GIST诊断和治疗专家共识研讨会议”。

9名病理学专家对GIST的病理诊断草案进行反复讨论和修改,达成了《中国GIST病理共识意见》。

全文如下:

一、GIST的定义

GIST是一类特殊的,通常CD117免疫表型阳性的胃肠道最常见的间叶源性肿瘤。

组织学上由梭形细胞、上皮样细胞、偶或多形性细胞排列成束状或弥漫状图像,免疫表型上表达c-kit基因蛋白产物CD117,由突变的c-kit或血小板源生长因子受体(PDGFRA)基因驱动的胃肠道间叶源性肿瘤。

GIST涵盖了大部分过去被诊断为平滑肌源性或神经源性的胃肠道间叶肿瘤。

1998年,GIST的分子研究获得重大突破,发现大部分GIST表达c-kit基因蛋白产物CD117,c-kit基因有功能获得性突变(75%~85%),这是GIST的特征性表现[3]。

因此,2000年版世界卫生组织(WHO)消化系肿瘤分类将GIST独立出来,与平滑肌肿瘤、神经鞘瘤、脂肪瘤等相区别[4]。

2003年,在无c-kit基因突变的GIST中部分又发现有PDGFRA 基因的突变[5]。

二、GIST的病理诊断必须依据组织学和免疫组织化学检测做出

组织学符合典型GIST、CD117阳性的病例可做出GIST的诊断。

GIST可发生于消化道自食管至直肠的任何部位,包括网膜、肠系膜和后腹膜在内,但最常见于胃(50%~70%)和小肠(25%~35%)[6]。

组织学上GIST由梭形细胞、上皮样细胞、偶或多形性细胞组成,依据细胞形态可分为三大类:梭形细胞型(70%)、上皮样细胞型(20%)和梭形细胞/上皮样细胞混合型(10%)(图1,2)。

免疫组织化学上,GIST特征性表达CD117(95%)(图3,4),大多数表达CD34(70%),局灶性表达平滑肌动蛋白(SMA,40%)和S-100蛋白(5%),通常不表达结蛋白(desmin,2%)[7]。

CD117

阳性表达应定位在肿瘤细胞膜和(或)细胞质[8]。

推荐中性甲醛液固定肿瘤标本[1]。

建议外科医师对于直径≥2 cm的GIST应在术后每隔1 cm予以切开,并及时固定。

固定时间应超过12 h,以保证后续的免疫组织化学及分子生物学检测的可行性和准确性。

三、对于组织学符合典型GIST、CD117阴性的肿瘤,必须交由专业分子生物学实验室检测存在c-kit或PDGFRA基因的突变,才能做出GIST的诊断。

检测基因突变的位点至少应包括c-kit基因第9、11、13和17号外显子以及PDGFRA基因第12和18号外显子(图5~7)。

由于大多数GIST(65%~85%)的基因突变发生在c-kit基因第11号外显子或第9号外显子[9],因此对于经济承受能力有限的患者,可优先检测这两个外显子。

基因突变检测的最佳技术仍有待确定,目前大多采用聚合酶链反应(PCR)扩增-直接测序的方法检测c-kit 和PDGFRA基因的突变。

四、对于组织学符合典型GIST、CD117阴性、且c-kit或PDGFRA基因无突变的病例,在排除其他肿瘤(如平滑肌肿瘤、神经源性肿瘤等)后也可做出GIST的诊断。

五、推荐需要使用甲磺酸伊马替尼(imatinib mesylate)治疗的GIST患者检测c-kit和PDGFRA基因突变的状况,这有助于临床进行疗效评估和预后判断。

研究表明,在c-kit基因突变的患者中,以第11号外显子突变的患者对甲磺酸伊马替尼的疗效最佳[10-11]。

新近研究发现,甲磺酸伊马替尼治疗发生继发耐药的GIST患者存在c-kit或PDGFRA基因的二次突变[12-14]。

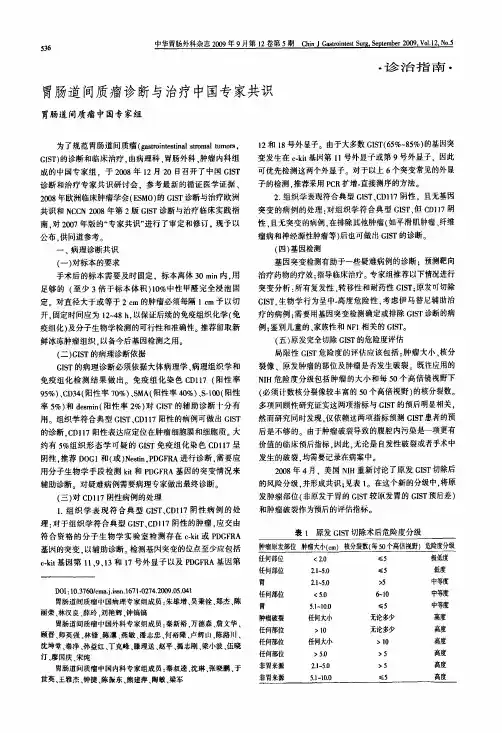

六、局限性GIST的生物学行为目前主要是依据肿瘤大小和核分裂象数评估其恶性危险程度,推荐采用美国国立卫生研究院(NIH)提出的按危险程度分为极低、低、中和高的4级分类方案(表1)。

GIST具有广谱生物学行为潜能,WHO将其性质分为良性、不确定的恶性潜能和恶性三类[4]。

大约30%的GIST临床表现为恶性(advanced GIST),典型的恶性GIST在腹腔内扩散形成多发性肿瘤结节,最常见的远处转移是肝,随后依次是肺和骨;对于这些病例临床病理应直接诊断为恶性GIST。

而对于局限性GIST (localized GIST)生物学行为的评估,宜以危险程度代替良恶性[7]。

尽管不排除存在良性GIST的可能,但目前病理学的水平尚无法对其准确认识,因此危险程度的称谓较良恶性更为合理。

Miettinen等[15]依据美国陆军研究所(AFIP)1684例甲磺酸伊马替尼治疗前的GIST患者长期随访观察的预后结果将其分成8组进行评估(表2)。

这种分级系统较为复杂,但按胃和小肠不同部位评估危险程度对准确认识肿瘤的生物学行为可能有参考价值[16]。

如采用该方案,应在病理报告中注明,但仍按危险程度归为极低、低、中和高4级。

七、规范GIST的临床病理诊断报告对患者的治疗具有重要意义。

报告应包括原发部位、肿瘤大小、核分裂象数、切缘情况、危险程度评估、免疫组织化学检测以及与预后相关的病理参考指标等重要信息(穿刺标本除外)。

报告标准化推荐格式见表3。

组织学和分子生物学的预后参数如瘤细胞显著异形、围绕血管密集排列呈古钱币样、黏膜层或浆膜层浸润、脉管和神经浸润、瘤栓形成、肿瘤性坏死[17-18]、Ki-67标记指数[19]以及基因突变的位点和方式[20-22]等对GIST 生物学行为的评估有一定参考价值,有些可能在将来成为实用的评估指标,但目前不列为决定性的参考指标。

表1 确定GIST危险程度的NIH推荐方案

危险程度肿瘤大小a核分裂象数

极低<2 cm <5/50HPF

低2~5 cm <5/50HPF

中等<5 cm 6~10/50HPF

5~10 cm <5/50HPF

高>5 cm >5/50HPF

>10 cm 不计

不计>10/50HPF

注:a小肠肿瘤侵袭行为的大小阈值也许比其他部位小1~2 cm

表2 确定GIST危险程度的分类方案(Miettinen,2006)

在随访期出现病情进展

肿瘤参数

和恶性潜能的患者(%)分组大小(cm)核分裂象数/50HPF 胃GIST 小肠GIST

1 ≤2≤50 极低0 极低

2 >2≤5≤5 1.9 低 4.

3 低

3a >5≤10≤5 3.6 低24 中

3b >10 ≤512 中52 高

4 ≤2>

5 0 低*50 高*

5 >2≤5>5 1

6 中73 高

6a >5≤10>5 55 高85 高

6b >10 >5 86 高90 高

注:*这些组的病例数少,不足以预测恶性潜能

表3 胃肠道间质瘤(GIST)病理学诊断报告

临床特征

肿瘤来源:□ 原发□ 术后复发□ 转移

部位:□ 食管□ 胃□ 小肠□ 结肠

□ 直肠□ 后腹膜□网膜□ 肠系膜

□ 肝□ 其他

组织病理

肿瘤大小________cm (最大直径)

核分裂象数________/50HPF

组织学类型:□ 梭形细胞型□ 上皮样细胞型□ 混合细胞型

手术切缘:□ 阴性□ 阳性

肿瘤性坏死:□ 无□ 有

肿瘤细胞显著异形:□ 无□ 有

肿瘤浸润部位:□ 无□ 浆膜□ 黏膜□ 脉管□ 神经□ 脂肪□ 其他免疫组织化学

CD117 CD34 SMA

desmin S-100 Ki-67

其他

病理诊断(部位+ 恶性潜能分级+ 胃肠道间质瘤)

注:如检测c-kit和PDGFRA基因突变的状况,应另附检测报告。