胃肠道间质瘤 病理

- 格式:ppt

- 大小:2.05 MB

- 文档页数:45

胃肠道间质瘤临床病理分析【摘要】目的探讨胃肠道间质瘤临床病例、免疫组织学特征和预后特点。

方法选取62例手术切除的胃肠道间质瘤,对标本进行染色和光学显微镜观察,确立良性、恶性的判断标准。

同时运用cd117、cd34、sma、s-100进行免疫组织化学标记。

结果首先,肿块形成结节状,7例伴有粘膜溃疡,3例与周围组织有粘连;再进行组织学形态观察,62例gist中,梭形细胞32例,上皮细胞18例,9例兼有梭形和上皮细胞组织细胞学形态。

结论老年人的gist 发病率最高,cd34和cd117对gist诊断有重要作用。

【关键词】胃肠道间质瘤;临床病例分析;cd117胃肠道间质瘤是一类起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,老年人的发病率最高,胃肠道间质瘤的起源通常与icc(卡哈尔细胞)有关,但是这种观念还没有在理论界形成统一的认识,本文选取了62例胃肠道间质瘤患者,主要对胃肠道间质瘤的临床病理进行探讨,从中对免疫表型特点与gist生物学行为之间的联系进行分析。

1资料和方法1.1一般资料本文选取62例手术切除的胃肠道间质瘤,对标本进行染色和光学显微镜观察,设立阴阳性对照,确立良性、恶性的判断标准。

62例手术切除的胃肠道间质瘤患者中,男62例,女30例,患者的年龄都在28对至70岁之间。

gist是一种先天性疾病,以中老年多见,男性多于女性,发生再胃部多见,常见症状是中上腹胀痛不适和腹部包块、便血等。

gist在形态上多变,有多种细胞型,按照组织分级可分为三级,即良性、恶性潜能未定和恶性,本研究62例中分别有16,18,28例。

进行巨检,肿块大体上形成结节状,7例伴有粘膜溃疡形成,3例与周围组织有粘连;再进行组织学形态观察,62例gist中,梭形细胞型32例,上皮细胞型18例,9例兼有梭形细胞型和上皮细胞型组织细胞学形态1.2 方法对62例手术切除的胃肠道间质瘤,对标本进行染色和光学显微镜观察,设立阴阳性对照,确立良性、恶性的判断标准。

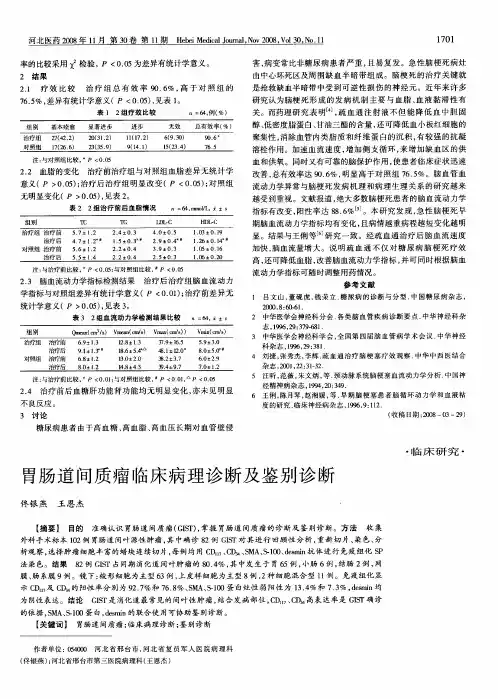

胃肠道间质瘤临床病理诊断及鉴别诊断【摘要】目的研究胃肠道间质瘤的临床病理诊断和鉴别。

方法本研究选择的研究对象均来自我院在2016年3月到2017年6月收治的外科手术患者104例,所有患者均为胃肠道间叶源性肿瘤患者,其中有83例患者得到确诊,对所有患者的临床资料进行回顾性分析,并且重新进行切片和染色,分析观察选择肿瘤细胞丰富的蜡块进行连续切片,所有患者均选择采用CD117、CD34、SMA、S-100抗体进行免疫组化SP法染色。

结果本研究的83例确诊的胃肠道间质瘤占同期消化道今夜肿瘤的79.81%,其中发生在胃部的患者64例,发生在小肠部位的患者5例,发生在结肠的患者4例,发生的网膜和肠系膜的患者10例。

结论胃肠道间质瘤作为消化道最为常见的间叶性肿瘤结合发病部位,而CD117、CD34 高表达率可以作为胃肠道间质瘤确诊的主要依据,通过选择采用SMA、S-100 蛋白但联合使用能有效协助患者的鉴别和诊断。

【关键词】胃肠道间质瘤;临床病理诊断;鉴别诊断现如今胃肠道间质瘤从临床特点、病理改变、遗传学特征以及免疫表型等都逐渐的越来越清晰,同时人们对于胃肠道间质瘤分子的作用机制的研究也在不断的深入,所以胃肠道间质瘤在诊断上,逐渐的变得成熟[1]。

我们可以通过多种高新技术的应用,实现对于胃肠道间质瘤早期诊断,然后掌握生物学行为的预测方法,这能够对临床的治疗提供靶向药物指导,可在一定程度上对患者预后进行改善。

胃肠道间质瘤开始的时候是指定与一种中性肿瘤,这种肿瘤不是平滑肌肿瘤,也不是神经鞘瘤[2]。

胃肠道间质瘤现在主要被用来表示一组特殊的肿瘤,而肿瘤能够构成胃肠道间叶肿瘤大部分。

肿瘤当中也包含大部分曾经被命名为平滑肌肿瘤、富于细胞性平滑肌肤母细胞瘤和平滑肌肉瘤。

本研究主要分析对于胃肠道间质瘤的临床病理诊断和鉴别诊断,所以现将主要研究情况作出如下报道。

1.资料与方法1.1一般资料本研究所有研究对象均来自我院在2016年3月到2017年6月收治的外科手术患者,选用104例胃肠道间叶源性肿瘤患者,其中男性患者62例,女性患者42例,患者的年龄为31岁到69岁,患者的平均年龄为(48.5±11.1)岁。

胃肠道间质瘤30例临床病理及免疫组化分析摘要目的:探讨分析胃肠间质廇(gist)的临床病理特征及免疫表型特点。

方法:回顾分析30例gist患者的临床资料,对其标本行he切片观察和免疫组化进行观察分析。

结果:本组gist 肿块大部分边界清楚,肿瘤细胞以梭形细胞为主,少数伴有上皮样细胞,细胞呈漩涡状、栅栏状、巢状排列。

免疫组化结果:30例中cd117阳性29例(96.6%),cd34阳性25例(83.3%),vim阳性20例(66.6%)。

结论:gist是胃肠道最常见的间叶性肿瘤,应根据临床大体病理学及病理形态学特征等进行综合判断,结合免疫组化检查做出准确诊断。

关键词胃肠道间质瘤病理特征免疫组化胃间质廇(gist)为一种源于胃间叶组织的肿瘤,是一种具有潜在恶性倾向的侵袭性肿瘤,由未分化或多能的梭形或上皮样细胞组成,免疫组化检测特异性地表达c-kit(cd117)和cd34,其组织学及免疫组化分析具有特殊性。

由于gist的形态多变,在生物学行为上判断尚有困难。

总结30例gist患者的病历,从临床表现、组织病理学变化及免疫组化进行回顾性分析,现报告如下。

资料与方法2002年6月~2010年6月收治胃肠间质廇患者30例,男18例,女12例,男女比例1.5:1,年龄32~75岁,平均55.2岁。

患者临床主要表现消化道出血、腹痛、腹胀、腹部包块等,其中腹痛18例,贫血6例,上消化道出血9例,腹部包块10例。

病理及免疫组化分析方法:30例标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水,石蜡包埋间质瘤组织,he染色,病理确诊后再切白片,用免疫组化s-p法对其标记(标记物cd117、cd34、vim、s-100及sma)检查,方法及步骤均按试剂盒说明进行,已知阳性切片作为阳性对照。

分析瘤体的大小、部位、包膜及周围淋巴结情况。

结果一般情况:本组30例gist患者中,肿瘤原发部位:胃19例(63.3%),十二指肠2例(6.6%),小肠7例(23.3%),结肠2例(6.6%)。

胃肠道间质瘤的临床病理免疫组化分析胃肠道间质瘤(Gastrointestinal Stromal Tumor,GIST)是一种起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,近年来其发病率逐渐上升,受到了临床和病理学界的广泛关注。

本文将对胃肠道间质瘤的临床病理特征以及免疫组化分析进行详细阐述。

一、胃肠道间质瘤的概述胃肠道间质瘤可以发生在胃肠道的任何部位,其中胃和小肠最为常见,结直肠、食管等部位相对较少。

其临床表现多样,取决于肿瘤的大小、部位以及生长方式。

较小的肿瘤通常无明显症状,常在体检或因其他疾病进行检查时偶然发现。

随着肿瘤的增大,可能会出现腹痛、腹胀、消化道出血、腹部肿块等症状。

部分患者还可能因肿瘤导致胃肠道梗阻或穿孔,出现急腹症的表现。

二、胃肠道间质瘤的临床病理特征1、大体形态胃肠道间质瘤的大小差异较大,小者直径仅数毫米,大者可达数十厘米。

肿瘤多呈圆形或椭圆形,边界相对清楚,但无真正的包膜。

切面质地多较细腻,可呈实性、囊性或囊实性,颜色可因肿瘤内的出血、坏死、囊性变等而有所不同,常见的有灰白色、灰红色或暗红色。

2、组织学形态胃肠道间质瘤主要由梭形细胞和上皮样细胞组成,也可同时存在两种细胞形态。

根据细胞形态、排列方式以及核分裂象等,可将其分为低危、中危和高危三种级别。

低危型肿瘤细胞多排列整齐,核分裂象少见;高危型肿瘤细胞则排列紊乱,核分裂象较多,异型性明显。

3、肿瘤的生长方式胃肠道间质瘤的生长方式主要有腔内生长、腔外生长和混合生长三种。

腔内生长型肿瘤向胃肠道腔内突出,常引起胃肠道梗阻症状;腔外生长型肿瘤主要向胃肠道壁外生长,腹部肿块较为明显;混合生长型则兼具上述两种生长方式的特点。

三、胃肠道间质瘤的免疫组化分析免疫组化在胃肠道间质瘤的诊断和鉴别诊断中具有重要意义。

常用的免疫组化标志物包括 CD117、DOG1、CD34、SMA 和 S-100 等。

1、 CD117CD117 是胃肠道间质瘤最具特异性的标志物,其阳性表达率可达95%以上。

胃肠道间质瘤的临床病理免疫组化分析胃肠道间质瘤(GIST)是一种起源于胃肠道的恶性肿瘤,主要发生在胃肠道的间质细胞中。

本文将就GIST的临床病理及免疫组化方面进行详细分析,并探讨其在诊断和治疗中的重要意义。

一、临床病理表现GIST的临床病理表现多种多样,常见的临床症状包括腹痛、腹胀、消化道出血等。

在组织学检查中,GIST可出现不同类型的细胞形态,如上皮样、梭形细胞、纤维母细胞等。

此外,核分裂象是GIST判定恶性程度的重要指标,一般来说,核分裂象越多代表肿瘤的恶性程度越高。

二、分子生物学特征GIST主要是由于KIT基因或PDGFRA基因的突变引起的。

这两种基因是编码酪氨酸激酶受体的基因,它们的突变会导致信号通路的异常激活,促进细胞的不受控制增殖。

因此,在GIST的临床病理检查中,对KIT和PDGFRA的免疫组化检测是非常重要的。

如果检测到这些基因的突变,可以选择靶向治疗以提高患者的生存率。

三、免疫组化检测免疫组化检测是一种通过标记特定抗原来检测组织切片中蛋白质表达情况的方法。

在GIST的免疫组化检测中,主要是针对KIT和PDGFRA进行检测。

免疫组化染色会将目标抗原标记为不同颜色,并通过显微镜观察染色结果。

正常情况下,KIT和PDGFRA在胃肠道的间质细胞中表达正常,而在GIST中则会出现阳性染色反应。

免疫组化检测不仅对GIST的诊断有重要的帮助,还能为治疗选择提供依据。

在免疫组化检测中,如果发现GIST中KIT和PDGFRA的表达水平高,那么可以选择使用相关的靶向药物治疗。

例如,Imatinib是一种靶向KIT和PDGFRA的药物,对于表达高水平的患者可以有效抑制肿瘤的生长。

四、临床意义和未来展望胃肠道间质瘤的临床病理免疫组化分析具有重要的临床意义。

通过对GIST的病理形态特征、分子生物学特征和免疫组化检测的综合分析,可以准确定位肿瘤的类型、恶性程度和预后情况,为患者的治疗方案提供准确的依据。

未来,随着分子生物学和免疫学的进一步发展,对GIST的病理分析还有更深入的研究空间。

胃平滑肌瘤与胃肠间质瘤的临床病理组织及影像特征观察胃平滑肌瘤和胃肠间质瘤是两种常见的胃肠道肿瘤,这两种肿瘤在临床上有一定的相似之处,但其病理组织及影像特征却有着明显的区别。

本文将对这两种疾病的临床病理组织及影像特征进行观察和比较,以期为临床医生提供更准确的诊断和治疗方案。

我们将介绍一下胃平滑肌瘤和胃肠间质瘤的概念和流行病学特征。

胃平滑肌瘤是起源于胃黏膜下层平滑肌细胞的良性肿瘤,多见于40-60岁的中老年人,男女发病率相近。

而胃肠间质瘤则是一种来源于胃肠道间质组织的肿瘤,好发于50-70岁的中老年人,男性稍多于女性。

这两种肿瘤都有一定的遗传倾向,但具体发病原因尚不十分清楚。

接下来,我们将重点分析这两种肿瘤的临床病理组织及影像特征。

首先是胃平滑肌瘤的临床病理组织特征。

镜下观察可见,胃平滑肌瘤通常呈圆形或椭圆形,结节状或分叶状,质地硬实,切面灰白色或灰黄色。

组织学表现为葡萄簇状或扭曲排列的平滑肌细胞,细胞核圆形或椭圆形,胞质丰富,胞浆淡红色,核分裂象相对较少。

免疫组织化学检查可见肿瘤细胞呈弥漫性强阳性表达HHF-35、SMA等平滑肌肌动蛋白,CD117(C-kit)和DOG1免疫组化呈阴性表达。

胃平滑肌瘤具有低度恶性潜能,虽然少数病例会出现局部浸润和淋巴结转移,但大多数病例具有较好的预后。

其次是胃平滑肌瘤的影像特征。

胃平滑肌瘤在超声、CT和MRI检查中呈现为圆形或椭圆形的低密度或等密度肿块,肿瘤轮廓清晰,边界光滑,界限清晰,无包膜。

增强扫描呈轻度不均匀性强化,少数病例可见坏死、囊变和出血表现。

而内镜检查可见肿块呈圆形或类圆形,表面光滑,边缘清楚,质地硬实,可见红色瘤体。

镜下可见瘤细胞排列紧密,核分裂象较少。

胃平滑肌瘤和胃肠间质瘤在临床病理组织及影像特征上存在着显著的区别。

对于临床医生来说,通过对这两种疾病的特征进行深入了解,可以更准确地进行诊断和鉴别诊断,为患者制定更科学合理的治疗方案,提供更好的诊疗服务。

胃肠道间质瘤病理是什么胃肠道间质瘤是一种像癌症的疾病,这种疾病在现代社会生活中越来越多的出现,几乎成为了许多人的噩梦,虽然这种疾病的危害不及癌症等,但是这种疾病的病痛程度丝毫不亚于癌症,治疗起来也非常的困难,要治疗首先要了解胃肠道间质瘤病理,所以,下面就为大家介绍一下吧。

在大体标本中,胃肠道间质肿瘤直径从1-2cm到大于20cm不等,呈局限性生长,大多数肿瘤没有完整的包膜,偶尔可以看到假包膜,体积大的肿瘤可以伴随囊性变,坏死和局灶性出血,穿刺后肿瘤破裂,也可以穿透粘膜形成溃疡。

肿瘤多位于胃肠粘膜下层(60%),浆膜下层(30%)和肌壁层(10%)。

境界清楚,向腔内生长者多呈息肉样肿块常伴发溃疡形成,向浆膜外生长形成浆膜下肿块。

临床上消化道出血与触及肿块是常见病征。

位于腹腔内的间质瘤,肿块体积常较大。

肿瘤大体形态呈结节状或分叶状,切面呈灰白色、红色,均匀一致,质地硬韧,粘膜面溃疡形成,可见出血、坏死、粘液变及囊性变。

显微镜下特点,70%的胃肠道间质肿瘤呈现梭形细胞,20%为上皮样细胞,包括梭形/上皮样细胞混合型和类癌瘤/副神经节型,目前学术界公认非梭形/上皮样细胞的细胞学形态可基本排除胃肠道间质肿瘤的诊断[2]。

胃肠道间质肿瘤的免疫组织化学的诊断特征是细胞表面抗原CD117(KIT蛋白)阳性,CD117在胃肠道间质肿瘤的细胞表面和细胞浆内广泛表达,而在所有非胃肠道间质肿瘤的肿瘤细胞内均不表达,CD117的高灵敏性和特异性使得它一直是胃肠道间质肿瘤的确诊指标[3]。

CD 34是一种跨膜糖蛋白,存在于内皮细胞和骨髓造血干细胞上,它在间叶性肿瘤的表达有一定意义,CD 34在60%~70%的胃肠道间质肿瘤中阳性,但由于它可在多种肿瘤中表达,仅对胃肠道间质肿瘤有轻度的特异性,平滑肌肌动蛋白( SMA) 、结蛋白(典型肌肉的中间丝蛋白)及S - 100 (神经标志物)一般阳性率分别是30% ~40%、1%~2% (仅见于局部细胞)及5% ,均没有诊断的特异性。

胃肠间质瘤临床病理特征和预后分析目的探讨胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)不同部位的病理学特征,分析影响其预后的相关因素。

方法分析30例GIST 患者的病理检查结果,探讨肿瘤部位与肿瘤直径及Fletcher分级以及临床表现的关系。

结果①肿瘤直径<10 cm者胃部90.5%(19/21),小肠100.0%(4/4),结直肠100.0%(2/2),食管100.0%(2/2),肿瘤部位与肿瘤直径有关(P<0.05);②低度与极低度肿瘤胃部为85.7%(18/21),小肠25.0%(1/4),结直肠50.0%(1/2),食管33.3%(1/3),肿瘤部位与肿瘤恶化程度有关(P<0.05);③血便主要出现在小肠50.0%(2/4)与直肠部位50.0%(1/2),腹胀主要出现在结直肠100.0%(2/2),腹痛主要出现在结直肠100.0%(2/2),肿瘤部位与临床症状有关(P<0.05)。

结论肿瘤部位与肿瘤直径、肿瘤恶性程度以及临床表现具有相关性。

标签:胃肠间质瘤;病理;预后胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)是临床常见的胃肠道间叶源性肿瘤,起源于胃肠道cajar 细胞或间质干细胞[1]。

其有较高的复发率和转移率,恶化程度较高,临床预后不良。

为了探讨胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)不同部位的病理学特征,分析影响其预后的相关因素。

该组研究通过对漯河医学高等专科学校第三附属医院2010年1月—2012年1月经病理诊断确诊的30例GIST 患者,不同肿瘤部位的肿瘤病理特征的研究,来分析其病理学特点,现分析报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料患者中男17例,女13例。

年龄22~73岁,平均年龄为(48.5±3.4)岁。

肿瘤直径为1~32 cm,平均为中位大小(7.1±0.6)cm。

44例胃肠间质瘤临床病理分析摘要:目的:探讨胃肠道间质瘤的临床病理特征及免疫组化特点。

方法:复习44例胃肠道间质瘤临床资料,观察肿瘤组织学形态及其免疫表型。

结果:44例胃肠道间质瘤中,男23 例,女21例,平均年龄55.2 岁,临床多表现腹痛、腹胀,消化道出血,腹部包块等。

肿瘤细胞由梭形细胞和上皮样细胞组成。

免疫组化表型:CD117 阳性37例,CD34 阳性34例,DOG-1阳性35例,Ki-67 阳性7例,。

结论:GIST 可发生于全消化道,最常见发生于胃和小肠,其次是结直肠,食管占,极少数可发生于肠系膜、腹膜后。

CD117、CD34及DOG-1 阳性表达是确诊GIST最有价值依据。

GIST 的临床风险程度与肿瘤大小,核分裂象数密切相关。

关键词:胃肠道间质瘤;免疫组化;CD117;CD34;DOG-1Objective:To investigate the clinical and pathological characteristics of gastrointestinal stromal tumor and its immunohistochemical features.Methods:the clinical data of 44 cases of gastric stromal tumor were reviewed,and the histological morphology and the immune phenotype were observed.Results:among the 44 cases,23 were male and 21 were female.The average age was 55.2 years old.The clinical manifestations were abdominal pain,abdominal distension,gastrointestinal bleeding,abdominal mass,and so on.Cells from the spindle cells and epithelioid cells.CD117 positive in 37 cases,CD34 positive in 34 cases,DOG-1 positive in 35 cases,Ki-67 positive in 7 cases,.Conclusion:GIST can occur in the whole digestive tract,most commonly occurred in the stomach and the small intestine,followed by colorectal,esophageal,very few can occur in the mesenteric and retroperitoneal.The positive expression of CD117,CD34 and DOG-1 was the most valuable basis for the diagnosis of GIST.The clinical risk of GIST is closely related to tumor size and mitotic figures.Keywords:gastrointestinal stromal tumor;immunohistochemistry;CD117;CD34;DOG-1胃肠道间质瘤(GIST)GIST 起源于胃肠道间叶细胞的肿瘤[1],在消化道间叶源性肿瘤中,最为常见。