门脉高压性胃病诊治

- 格式:ppt

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:32

门脉高压性胃肠病的内镜特点门脉高压症除可引起常见的胃底-食管静脉曲张外,还可导致胃肠道黏膜病变。

随着现代内镜检查技术的普及,以及人们对本病认识的加深,门脉动高压性胃肠病开始逐渐被重视。

本研究特对门脉高压性胃肠病的内镜特点做一综述。

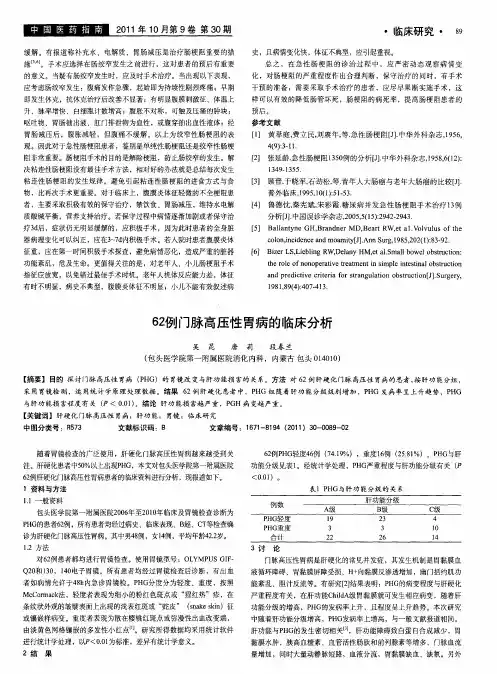

标签:门脉高压性胃病;肠道病变1?门脉高压性胃病1.1?一般情况门脉高压性胃病(portal hypertensive gastropathy,PHG)是指门脉高压伴发胃黏膜的病变,临床主要表现为消化道出血,该病最早是在1985年由Mc Cormack[1]提出。

随着内窥镜在临床中的广泛应用,人们逐渐开始认识到,它是门脉高压症患者死亡的主要原因之一,也是门脉高压征手术术后(如食管静脉曲张套扎治疗后)再出血的主要原因[2]。

PHG病理组织特点为:(1)全胃黏膜、黏膜下毛细血管和小静脉扩张、扭曲,呈不规则状,以胃体远端与贲门-胃底部最为明显;血管壁内膜呈灶性、不规则增厚;(2)胃黏膜下血管变化显著,但无炎症或轻度炎症变化;病理组织学改变与肝功能及食管静脉曲张程度无关。

1.2?PHG的内镜表现1985年Mc Cormack等[1]首次根据内镜下表现将PHG分为轻、重2型。

轻者可表现为:黏膜表面细小红点灶(RPL)或猩红热样(scarlastina rash);在条纹状外观的黏膜皱褶表面出现的表浅红斑(erythema);红色或粉红色水肿黏膜上出现细白色网状间隔,类似蛇皮样(snakeskin-like pattern,SLP)马赛克样改变(MLP)。

重度者多发生于胃底和胃体部,可见散在的樱桃红样斑点(CRS)和(或)弥漫性出血性胃炎。

其中以马赛克样改变最为常见。

随着人们对PHG认识的深入,2000年NIEC(the New Italian endoscopic club)确认了该病在内镜下共同的4种基本病变:马赛克样改变(mosaic-1ike pattern,MLP)、黏膜表面细小红点灶(red point lesion,RPL)、樱桃红样斑点(cheery-red spots,CRS)、黑棕色斑(black brown spots,BBS),并进一步定义了马赛克样改变是黄白色凹陷围绕的小多边形区,并可分为轻度、中度及重度三种类型:轻度为弥漫性淡红区,中度为淡红区中心部有小红点,重度为弥漫性发红灶;黏膜表面细小红点灶是指直径<1 cm、平坦状红点,表现为类圆形红色突起;樱桃红样斑点是指直径>2 cm的黑棕色斑呈黑色或褐色斑,形状不规则[3]。

门静脉高压症的名词解释病因临床表现治疗方法门静脉高压症的名词解释门静脉高压是一组由门静脉压力持久增高引起的症候群。

大多数由肝硬化引起,少数继发于门静脉主干或肝静脉梗阻以及原因不明的其他因素。

当门静脉血不能顺利通过肝脏回流入下腔静脉就会引起门静脉压力增高。

表现为门-体静脉间交通支开放,大量门静脉血在未进入肝脏前就直接经交通支进入体循环,从而出现腹壁和食管静脉扩张、脾脏肿大和脾功能亢进、肝功能失代偿和腹水等。

最为严重的是食管和胃连接处的静脉扩张,一旦破裂就会引起严重的急性上消化道出血危及生命。

门静脉高压症的病因门静脉高压病因各异,发病原因未完全阐明,门静脉血流受阻是其发病的根本原因,并非惟一原因。

现引用BassSombry分类法进行介绍。

1.原发性血流量增加型(1)动脉-门静脉瘘(包括肝内、脾内及其他内脏)。

(2)脾毛细血管瘤。

(3)门静脉海绵状血管瘤。

(4)非肝病性脾大(如真性红细胞增多症、白血病、淋巴瘤等)。

2.原发性血流阻力增加型(1)肝前型发病率5%。

①血栓形成门静脉血栓形成;脾静脉血栓形成;门静脉海绵样变。

②门静脉或脾静脉受外来肿瘤或假性胰腺囊肿压迫或浸润,或门静脉癌栓。

(2)肝内型发病率占90%。

①窦前型早期血吸虫病、先天性肝纤维化、特发性门静脉高压、早期原发性胆汁性肝硬化、胆管炎、肝豆状核变性、砷中毒、硫唑嘌呤肝毒性、骨髓纤维化(早期)、结节病、骨髓增生性疾病等。

②窦型/混合肝炎肝硬化、酒精性肝硬化、脂肪肝、不完全间隔性纤维化、肝细胞结节再生性增生、维生素A中毒、氨甲喋呤中毒、晚期血吸虫病及胆管炎等。

③窦后型肝静脉血栓形成或栓塞、布-加氏综合征等。

(3)肝后型占1%。

下腔静脉闭塞性疾病、缩窄性心包炎、慢性右心衰、三尖瓣功能不全(先天性、风湿性)等。

门静脉高压症的临床表现门静脉高压主要由各种肝硬化引起,在我国绝大多数是由肝炎后肝硬化所致,其次是血吸虫性肝硬化和酒精性肝硬化。

本病多见于中年男性,病情发展缓慢,主要临床表现有:脾脏肿大、腹水、门体侧支循环的形成及门脉高压性胃肠病,以门体侧支循环的形成最具特征性。

门静脉高压性胃病应该做哪些检查?*导读:本文向您详细介门静脉高压性胃病应该做哪些检查,常用的门静脉高压性胃病检查项目有哪些。

以及门静脉高压性胃病如何诊断鉴别,门静脉高压性胃病易混淆疾病等方面内容。

*门静脉高压性胃病常见检查:常见检查:出血时间、凝血时间、凝血酶原时间(PT)、血浆鱼精蛋白副凝试验(3p试验)、血小板计数(PLT)、内镜检查、超声内镜检查*一、检查肝硬化患者常有不同程度的贫血,多数为正常细胞性或小细胞性贫血,偶见巨细胞性贫血。

晚期可能出现红细胞生成抑制现象,脾亢时全血细胞减少,并促使出血。

出、凝血时间延长,凝血酶原时间延长,特别是阻塞性黄疸时明显。

因而有的患者用维生素K可纠正。

急性出血时白细胞增加,止血后恢复正常。

出血明显而广泛时,应注意DIC,如血小板计数减少或进行性减少,纤维蛋白原1~1.25g/L,FDP600mg/L,3P试验阳性和优球蛋白溶解时间缩短者,可确立诊断;如凝血酶原时间延长,优球蛋白溶解时间明显缩短,而血小板计数正常,3P试验阴性者,为原发性纤维蛋白溶解。

出血之后可能出现血氨升高,水与电解质紊乱以及肾功能减退。

肝硬化失代偿期,胆固醇酯低于正常,清蛋白减少,球蛋白增多,白/球蛋白倒置,转氨酶轻度升高。

部分肝炎后肝硬化病例,还可检出乙肝或丙肝病毒血清标志。

合并内毒素血症者鲎试验阳性。

1.内镜检查内镜主要表现为黏膜红斑、黏膜出现白黄色细网状结构,将红色或淡红色水肿黏膜间隔成蛇皮状,即所谓蛇皮征(snake sign)或马赛克征(mosaic sign),为本病特征性表现,严重的可见到散在樱桃红斑点及点片状出血。

内镜分级目前尚不统一,McCormack等将PHG内镜下表现分为轻型和重型。

轻型表现为黏膜轻微发红,条纹状红斑,蛇皮征或马赛克征,重型表现为散在樱桃红斑点或弥漫性出血性病变。

Tanoue等内镜下分为3级:Ⅰ级,轻微发红,马赛克征(-);Ⅱ级,严重充血,马赛克征(+);Ⅲ级,在Ⅱ级的基础上伴点片状出血。

门脉高压临床诊断标准

门脉高压是肝硬化等慢性肝病常见的并发症之一,其临床诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 脾大、脾功能亢进:门脉高压患者常有脾脏肿大,同时伴有脾功能亢进,表现为白细胞、血小板计数减少等症状。

2. 腹水:门脉高压导致腹腔内血管压力增高,使腹水生成增多,患者表现为腹胀、腹部膨隆、尿量减少等症状。

3. 门-腔侧支循环开放:门脉高压时,门静脉与腔静脉之间的侧支循环开放,形成食管胃底静脉曲张、痔静脉曲张、腹壁静脉曲张等。

4. 门静脉海绵样变:门静脉海绵样变是指门静脉分支系统血管异常增生和扩张,形成海绵状结构,常导致脾大、脾功能亢进、食管胃底静脉曲张等症状。

5. 胃底食管下段静脉曲张:胃底食管下段静脉曲张是门脉高压的典型表现之一,患者可能出现呕血、黑便等消化道出血症状。

6. 肝功能减退和营养不良:门脉高压患者肝功能减退,合成白蛋白能力下降,营养不良发生率高,患者可能出现腹水、水肿等症状。

综上所述,当患者出现上述症状中的一项或多项时,应考虑门脉高压的可能性,并进一步进行相关检查以明确诊断。

doi:10.3969/j.issn.1005-0264.2019.05.0231例门静脉高压性胃病出血治疗体会刘江凯牛亚蒙指导老师:赵文霞河南中医药大学第一附属医院脾胃肝胆科(河南郑州,450000)关键词门脉高压性胃病;上消化道出血;病案1病史资料患者李某,男,52岁,因“乙型肝炎肝硬化病史8年,持续黑便50余天入院”,于2018年9月5日入我科治疗。

患者2011年在当地医院诊断为乙型肝炎肝硬化,HBV DNA阳性(具体数值不详),口服阿德福韦酯行抗病毒治疗。

2018年7月,患者无明显诱因出现连日黑便,伴乏力头晕,就诊于当地医院,查大便潜血(+++),血常规WBC2.9x109/L,RBC 2.95x1012/L, HGB87g/L,HCT24.5%,PLT82x109/L,胃镜:食管静脉曲张(轻度),红斑渗出性胃炎,十二指肠糜烂出血。

彩超:肝实质弥漫性损伤,脾大,门脉稍增宽,腹腔积液少量。

诊断为门静脉高压性胃病引起上消化道出血。

先后给予奥美拉哩针剂、艾司奥美拉瞠针剂静脉滴注、口服磷酸铝凝胶,静脉滴注生长抑素抑酸剂。

1周后,患者病情无改善,仍每日排黑便2-3次,为排除下消化道出血可能,行电子结肠镜检查及全消化道造影,无特殊阳性发现。

患者在当地医院治疗50余日,黑便未得到控制,逐来我院求治。

刻下症见:神志清,乏力头晕,纳差腹胀,大便呈柏油样,质稀,2~3次/d,小便量偏少。

体格检查:贫血貌,皮肤及脸结膜苍白,腹部饱满,腹软无压痛及反跳痛,肝浊音界缩小,左肋下3cm可触及肿大脾脏,移动性浊音阳性。

肠鸣音5 ~6次/min。

舌质淡暗,边有齿痕,苔薄白腻,脉细数。

中医诊断:①血证-便血(气不摄血证);②肝积。

西医诊断:①上消化道出血;②乙型肝炎肝硬化(失代偿期);③门脉高压性胃病。

2中医辨证思维肝积病位在肝,与脾关系密切。

肝为刚脏,主疏泄,调畅气机;脾胃湿土,主运化,为气机升降之枢纽。

肝的疏泄有助于脾的运化。

涂晋文教授治疗门脉高压性胃病肝郁脾虚证经验凃晋文是湖北中医药大学教授、主任医师、博士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴,是湖北省人民政府参事,国家中医药管理局优秀中医临床人才专家指导委员会秘书组组员,第三、第四批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,湖北省保健委员会专家,国家食品药品监督管理局新药评审中心专家。

涂师从事中西医临床工作4 0余年,对各种消化系统病证的诊治经验颇丰,对门脉高压性胃病肝郁脾虚证的中医治疗也颇有心得。

笔者有幸随师侍诊,现将其治疗门脉高压性胃病肝郁脾虚证的经验整理报道如下。

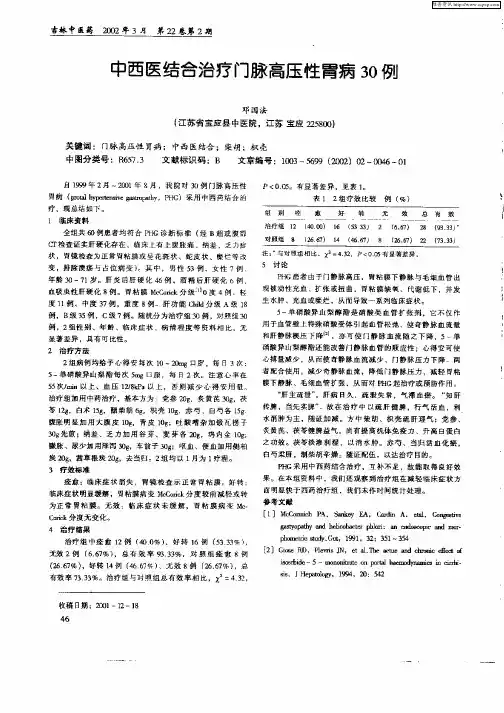

1 中医对门脉高压性胃病肝郁脾虚证病因病机的认识门脉高压性胃病是门脉高压症伴发的胃黏膜病变,多发于肝硬化门脉高压症病人,临床上主要表现为嗳气、返酸,胃脘痛、胸胁闷痛等,严重者可见显性上消化道出血。

祖国医学没有“门脉高压性胃病”的称谓,亦无对应病名。

根据其临床表现,可归属于中医“痞症”、“癥瘕”、“积聚”等范畴。

《圣济总录·积聚统论》:“癥瘕癖结者,积聚之异名也。

”门脉高压性胃病主要病因病机有饮食不节、脾胃受损,郁怒伤肝、气滞血瘀,湿热疫毒、内侵肝胆,虫毒阻络、隧道不通,正气虚弱、病邪难祛等。

其病症在脾胃,病本在肝,病理因素有痰浊、瘀血等。

涂师根据多年临床经验总结体会,该病证初期主要为肝气郁结,气机受阻,脾胃升降失司,形成“痞证”、“积聚”。

病变日久则肝气横逆犯脾土,脾胃受损,致脾虚。

肝体阴而用阳,肝所藏之血乃脾胃运化之水谷所生,脾虚则肝体不能得到阴血的滋养,肝病进一步加重。

“肝郁”、“脾虚”二者相互影响,互为因果,形成恶性循环,可致气血津液输布障碍,形成痰浊、瘀血等病理产物,导致“癥瘕”等病症出现。

据此,他提出了门脉高压性胃病肝郁脾虚证“肝郁气滞,脾气内虚,痰瘀内阻”的基本病机。

1.1 郁怒伤肝,脾胃升降失司,“痞证”、“积聚”乃成涂师认为,门脉高压性胃病的发生、发展及恶化除与湿热疫毒等因素有关外,与情志精神因素最为密切。

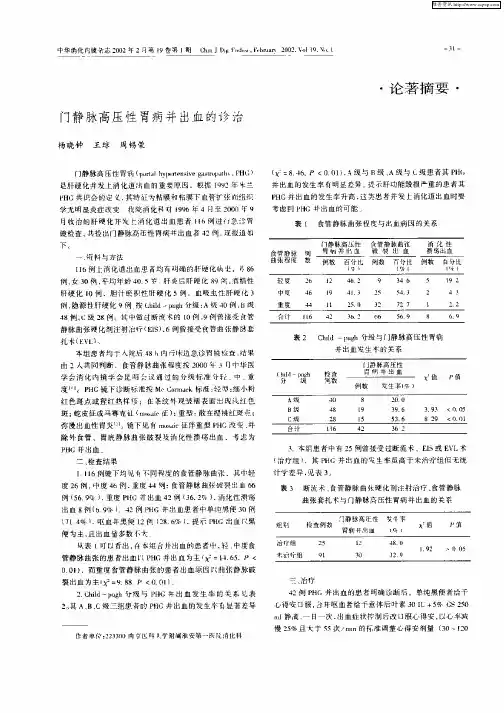

浅谈门脉高压性胃病的诊断与治疗

毛发明

【期刊名称】《井冈山医专学报》

【年(卷),期】2003(010)002

【摘要】目的探讨门脉高压性胃病的诊断与治疗.方法根据近几年有关文献资料进行归纳总结.结果便于学习与掌握.结论门脉高压性胃病是门脉高压患者特有的一种胃肠病病症,其重型易导致出血,降低门静脉压力是治疗的重点.

【总页数】2页(P9-10)

【作者】毛发明

【作者单位】泰和县人民医院,江西,泰和,343700

【正文语种】中文

【中图分类】R573.9

【相关文献】

1.门脉高压性胃病在区域性门脉高压和肝硬化患者中的对比临床分析 [J], 王芸;耿嘉蔚;范红

2.肝硬化门脉高压65例与门脉高压性胃病相关因素分析 [J], 吉华亮;田尧

3.门脉高压性胃病的诊断与治疗 [J], 陈玲玲;游旭东;魏金枝;张永辉;朱月华;郭军;郑晓磊

4.门脉高压性胃病的诊断与治疗 [J], 陈玲玲;魏金枝

5.门脉高压综合征与门脉高压性胃病155例临床分析 [J], 楼雅依

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。