药疹(doc13)(1).doc

- 格式:doc

- 大小:42.61 KB

- 文档页数:12

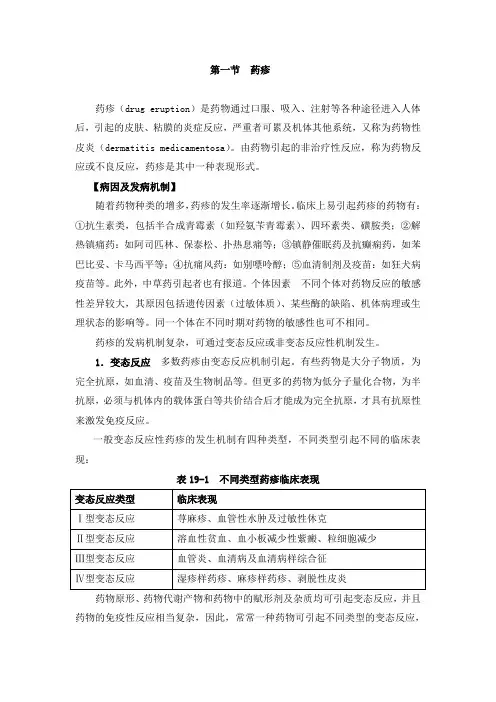

第一节药疹药疹(drug eruption)是药物通过口服、吸入、注射等各种途径进入人体后,引起的皮肤、粘膜的炎症反应,严重者可累及机体其他系统,又称为药物性皮炎(dermatitis medicamentosa)。

由药物引起的非治疗性反应,称为药物反应或不良反应,药疹是其中一种表现形式。

【病因及发病机制】随着药物种类的增多,药疹的发生率逐渐增长。

临床上易引起药疹的药物有:①抗生素类,包括半合成青霉素(如羟氨苄青霉素)、四环素类、磺胺类;②解热镇痛药:如阿司匹林、保泰松、扑热息痛等;③镇静催眠药及抗癫痫药,如苯巴比妥、卡马西平等;④抗痛风药:如别嘌呤醇;⑤血清制剂及疫苗:如狂犬病疫苗等。

此外,中草药引起者也有报道。

个体因素不同个体对药物反应的敏感性差异较大,其原因包括遗传因素(过敏体质)、某些酶的缺陷、机体病理或生理状态的影响等。

同一个体在不同时期对药物的敏感性也可不相同。

药疹的发病机制复杂,可通过变态反应或非变态反应性机制发生。

1.变态反应多数药疹由变态反应机制引起。

有些药物是大分子物质,为完全抗原,如血清、疫苗及生物制品等。

但更多的药物为低分子量化合物,为半抗原,必须与机体内的载体蛋白等共价结合后才能成为完全抗原,才具有抗原性来激发免疫反应。

一般变态反应性药疹的发生机制有四种类型,不同类型引起不同的临床表现:表19-1 不同类型药疹临床表现药物原形、药物代谢产物和药物中的赋形剂及杂质均可引起变态反应,并且药物的免疫性反应相当复杂,因此,常常一种药物可引起不同类型的变态反应,出现不同的皮疹和症状;不同的药物亦可引起同一类型的变态反应,出现相同的皮疹和症状。

变态反应性药疹的共同特点有:①仅少数具有过敏体质者发生,多数人不发生反应;②病情轻重与药物的药理及毒理作用、剂量无关,小剂量的药物即可引起药疹;③有潜伏期,初次用药约4~20天后出现临床症状,已致敏者如再次服药,则数小时内即可发生;④临床表现复杂,皮损多样,但对于某一患者而言常以一种表现为主;⑤存在交叉过敏及多价过敏;⑥停止使用致敏药物后病情常好转,糖皮质激素治疗有效。

药疹的症状及治疗方法

药疹是指由于服用药物而引起的皮肤病变,其症状与严重程度因人而异。

常见的药疹症状包括:

1. 皮疹:药疹最常见的症状是皮肤上出现红斑、小疙瘩、丘疹、水疱、糠疹、荨麻疹等病变。

这些皮疹可以局限在某个部位,也可以遍布全身。

2. 皮肤瘙痒:药疹引起的皮肤瘙痒是另一个常见症状。

患者可能感到强烈的瘙痒,需要不停地搔抓。

3. 肿胀和水肿:某些药物引起的药疹可能导致局部肿胀和水肿。

患者可能会发现脸部、嘴唇、眼睑或其他部位出现肿胀。

4. 红斑狼疮样病变:少数患者可能出现药物引起的红斑狼疮样病变,如红斑、蝶形红斑、口腔溃疡等。

治疗药疹的方法因个体差异和病情严重程度而异,但主要包括以下几种:

1. 停用引起药疹的药物:初步怀疑某药物引起药疹时,首要措施是立即停用该药物。

停用后,药疹可能会逐渐消退。

2. 使用抗过敏药物:医生可能会对患者开处方抗过敏药物,如抗组胺药物、糖皮质激素等,以减轻症状和控制药疹反应。

3. 局部治疗:对于轻微的药疹症状,患者可以使用局部药膏或

洗液来缓解症状,如抗过敏性外用药物。

4. 就医就诊:如果药疹症状严重或持续时间较长,建议及时就医就诊。

医生会根据病情评估,可能进行更详细的检查和治疗,如皮肤病组织活检等。

需要强调的是,对于药疹的治疗,应该在医生的指导下进行。

尽量避免自行用药或乱用药物,以免加重症状或引起其他不良反应。

此外,在就医就诊时,及时告知医生自身的过敏史以及正在使用的药物,以帮助医生做出正确的诊断和治疗。

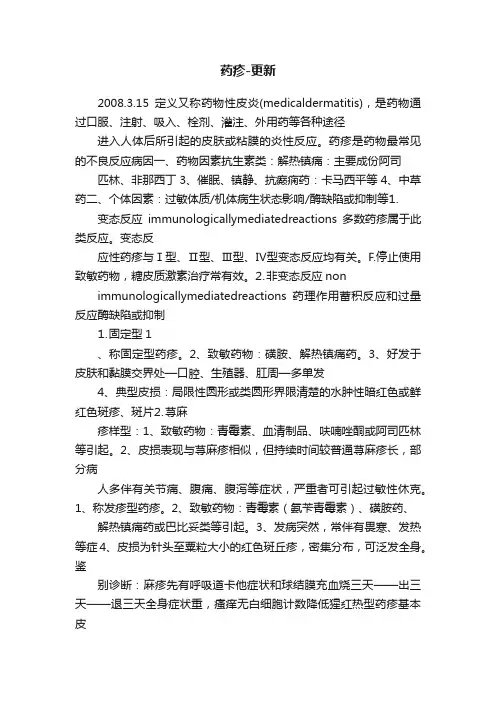

药疹-更新2008.3.15定义又称药物性皮炎(medicaldermatitis),是药物通过口服、注射、吸入、栓剂、灌注、外用药等各种途径进入人体后所引起的皮肤或粘膜的炎性反应。

药疹是药物最常见的不良反应病因一、药物因素抗生素类:解热镇痛:主要成份阿司匹林、非那西丁3、催眠、镇静、抗癫痫药:卡马西平等4、中草药二、个体因素:过敏体质/机体病生状态影响/酶缺陷或抑制等⒈变态反应immunologicallymediatedreactions多数药疹属于此类反应。

变态反应性药疹与Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型变态反应均有关。

F.停止使用致敏药物,糖皮质激素治疗常有效。

⒉非变态反应nonimmunologicallymediatedreactions药理作用蓄积反应和过量反应酶缺陷或抑制⒈固定型1、称固定型药疹。

2、致敏药物:磺胺、解热镇痛药。

3、好发于皮肤和黏膜交界处—口腔、生殖器、肛周—多单发4、典型皮损:局限性圆形或类圆形界限清楚的水肿性暗红色或鲜红色斑疹、斑片⒉荨麻疹样型:1、致敏药物:青霉素、血清制品、呋喃唑酮或阿司匹林等引起。

2、皮损表现与荨麻疹相似,但持续时间较普通荨麻疹长,部分病人多伴有关节痛、腹痛、腹泻等症状,严重者可引起过敏性休克。

1、称发疹型药疹。

2、致敏药物:青霉素(氨苄青霉素)、磺胺药、解热镇痛药或巴比妥类等引起。

3、发病突然,常伴有畏寒、发热等症4、皮损为针头至粟粒大小的红色斑丘疹,密集分布,可泛发全身。

鉴别诊断:麻疹先有呼吸道卡他症状和球结膜充血烧三天——出三天——退三天全身症状重,瘙痒无白细胞计数降低猩红热型药疹基本皮损:红斑、斑片以皱褶部位及四肢屈侧为著,可遍布全身鉴别诊断:猩红热瘙痒轻、全身症状重细菌培养:乙链+猩红热样药疹1 、磺胺药、解热镇痛药等引起。

2、典型皮损:靶样红斑(豌豆大小、圆形靶型/虹膜状红斑)多行性损害:水肿、丘疹、丘疱疹若皮疹泛发全身,出现大疱、糜烂,累及口、眼、外阴等处粘膜,甚至肝、肾受累,称为重症多形红斑,为重型药疹之一,病情凶险,可致死亡。

药疹一、定义:药物通过各种不同的途径进入人体,引起皮肤、粘膜的炎症反应。

二、引起药疹的常见药物:1.抗生素类:如青霉素、头孢类、链霉素、四环素等2.磺胺类3.解热镇痛类、水杨酸类、吡唑酮类4.催眠与抗癫痫药:如鲁米那、苯妥英钠、卡马西平5.抗毒素与血清另外,中药及中成药也可引起药疹,如丹参、板蓝根等。

三、发病机理(一)变态反应:仅少数药物是全抗原,大多数药物和其他代谢分解产物为半抗原,需与机体内大分子的载体蛋白结合◊全抗原。

药物抗原通过和抗体结合或致敏淋巴细胞而产生各型变态反应。

药物过敏反应的变态反应分型变态反应型药物过敏反应的临床表现第Ⅰ型过敏性休克、荨麻疹、血管性水肿、哮喘第Ⅱ型溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞减少第Ⅲ型血清病样综合征、迟发性荨麻疹、血管炎、药热、肾小球肾炎、部分药物过敏的肺部症状第Ⅳ型剥脱性皮炎、接触性皮炎及湿疹型、麻疹样型药疹,药热、肺部过敏的胸膜炎、胸腔积液等反应未确定型光敏感型、药物引起的红斑狼疮综合症、固定性药疹、淋巴结肿大、肺部嗜酸性粒细胞浸润、单独的嗜酸性粒细胞增多(二)非变态反应1.药理作用:药物的副作用毒性作用:某些药物用量过大或过长,因药物的毒性作用发生药疹。

如溴化物、碘化物◊痤疮样皮疹。

2. 机体内在因素: 肝肾功能障碍导致药物分解和/ 或排泄障碍特异体质反应性异常或不耐受3.光毒反应:由于药物作为光能的受体而引起的反应四、变态反应引起的药疹的共同特点:1.只发生于少数有特异过敏体质的用药者,对大多数人则不发生反应。

2.皮疹与药物的药理性质无关,与用药量的关系不平行,常为正常量或小剂量即可诱发。

3.有一定的潜伏期,初次用药一般约须4-20日多数经7-8日的潜伏期后才发生药疹;已致敏者重复用药,数分钟到24小时之内即可发生。

4.药疹形态各式各样,但很少有特异性;一个人对一种药物过敏,在不同时期可发生相同的或不同的药疹。

5.药疹治愈后,如再用与致敏药物化学结构式类似的药物,有时也可再发药疹这叫交叉过敏;在药疹的高潮时,甚至对一些结构不同的药物也发生过敏,这叫多价过敏(多元性过敏)。

第十三章药疹药疹(drug eruption)亦称药物性皮炎(dermatitis medicamentosa),是药物通过内服、注射、吸入、灌肠、栓剂使用,甚至通过破损皮肤等途径进入人体后,在皮肤粘膜上引起的炎症性皮疹,严重者尚可累及机体的其他系统。

由药物引起的非治疗性反应,统称为药物反应,药疹仅是其中的一种表现形式。

【病因】1.个体因素不同个体对药物反应的敏感性差异较大,其原因包括:遗传因素、过敏体质、某些酶的缺陷、机体病理或生理状态的影响等。

同一个体在不同时期,对药物的敏感性也不相同。

2.药物因素任何一种药物在一定条件下,都有引起药疹的可能;但不同种类的药物引起药疹的危险性是不同的。

临床上易引起药疹的药物有:①抗生素以β内酰胺类的青霉素为多见,包括半合成青霉素(如氨苄青霉素和羟氨苄青霉素);磺胺类,如复方磺胺甲嗯唑(SMZco)引起的药疹较多;痢特灵引起的药疹临床上也较常见;此外易引起药疹的还有链霉素、四环素、氯霉素、土霉素等;②解热镇痛类有阿司匹林、氨基比林、扑热息痛、保泰松等。

此类药物常与其他药物制成复方制剂,商品名复杂,使用时应多加注意;③镇静催眠药及抗癫痫药如苯巴比妥、苯妥英钠、眠尔通、卡马西平等,以苯巴比妥引起者较多;④异种血清制剂及疫苗等如破伤风抗毒素、狂犬病疫苗、蛇毒免疫血清等;⑤中药某些中药及制剂引起的药疹也多有报告。

【发病机制】药疹的发病机制可分为免疫性反应和非免疫性反应两大类。

1.免疫性反应即变态反应,多数药疹属于此类反应。

有些药物,如血清、疫苗及生物制品等大分子物质,具有完全抗原的作用,但更多的药物是小分子化合物,属于半抗原,需在机体内和大分子量的载体(如蛋白质、多糖、多肽)通过共价键结合后,成为完全抗原而激发免疫反应。

引起免疫反应的物质可以是药物原形,但更多的是其降解或代谢产物,亦可是药物中的赋形剂及杂质。

少数药物进入人体后,在光照的诱导下可转变为抗原性物质,引起的变应性药疹称光变态反应性药疹。

可致光敏性的常见药物有:磺胺类、喹诺酮类、吩噻嗪类、四环素类及避孕药等。

与药疹发生有关的变态反应包括:①IgE依赖型变态反应(Ⅰ型),可出现荨麻疹、血管性水肿及过敏性休克等症状;②细胞毒型变态反应(Ⅱ型),可引起溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞减少及相应的皮疹;③免疫复合物型反应(Ⅲ型),如血管炎、荨麻疹、血清病及血清病样综合征,可伴关节及肾损害;④迟发型变态反应(Ⅳ型),如湿疹样及麻疹样药疹、剥脱性皮炎等。

药疹的免疫性反应机制复杂,某些药物(如青霉素等)所致药疹,既可以I型变态反应为主,亦可以Ⅱ型或Ⅲ型变态反应为主,也可能两型或两型以上的变态反应同时参与,具体机制尚未完全阐明。

变态反应性药疹的特点是:①只发生于少数过敏体质的服药者,大多数人则不发生反应;②皮疹的轻重与药物的药理及毒理作用无关,与用药量无一定的相关性;高敏状态下,甚至极小剂量的药物亦可诱发严重的药疹;③有一定的潜伏期,初次用药一般约需4~20日,多数为7~8日的潜伏期后才出现药疹,已致敏者,再次用该药后,数分钟至24小时之内即可发生;④皮疹形态各异,很少有特异性,一个人对一种药物过敏,在不同时期可发生相同或不同类型的药疹;⑤交叉过敏及多价过敏现象交叉过敏是指药疹治愈后,如再用与致敏药物化学结构相似,或有共同化学基团的药物亦可诱发药疹;多价过敏是指在药疹发生的高敏状态下,甚至对平时不过敏,与致敏药物化学结构不同的药物也出现过敏的现象;⑥停止使用致敏药物,糖皮质激素治疗常有效。

2.非免疫性反应此类药疹相对较少,可能的发病机制有:①药物直接诱导炎症介质的释放如阿司匹林、鸦片类药物、多粘菌素B及放射造影剂等为组胺释放剂,可诱导肥大细胞及嗜碱性粒细胞脱颗粒而释放组胺,引起荨麻疹、血管性水肿等。

某些药物(如阿司匹林及非糖皮质抗炎药)可通过抑制环氧化酶,使花生四烯酸转化成前列腺素减少,从而通过环氧脂酶转化为白三烯而诱发炎症反应,导致药疹。

②过量反应用药剂量过大引起的药疹称为中毒性药疹。

有些药物,如氨蝶呤(白血宁)、甲氨蝶呤等的治疗量与中毒量十分接近,常引起口腔溃疡、出血性皮疹及白细胞减少等。

③蓄积作用有些药物排泄较慢,或患者有肝肾功能障碍,或者药物剂量虽然不大,但用药时间过久,均可造成药物蓄积而诱发药疹,如碘化物、溴化物所引起的痤疮样皮损。

砷剂积蓄在皮肤中可引起色素沉着,晚期可引起角化过度甚至发生皮肤鳞状细胞癌。

④酶缺陷或抑制由于遗传因素使体内参与药物代谢的酶存在缺陷,影响了药物的正常代谢途径和速度而诱发药疹。

酶抑制是指某些药物可抑制体内酶系统而改变了药物的正常代谢。

⑤光毒性反应某些药物进入体内,在紫外线诱导下,可转变成对细胞有毒性的物质而产生药疹。

【临床表现】药疹的临床表现多种多样,一种药物对不同患者,或同一患者在不同时期可引起不同的皮疹和症状;而同一症状及皮疹也常可由不同的药物诱发。

常见的有下列类型:1.固定型药疹常由解热镇痛类、磺胺类或巴比妥类等引起。

皮疹多见于口唇、口周、龟头等皮肤粘膜交界处,手足背及躯干亦可发生。

皮疹为圆形或类圆形的水肿性暗紫红色斑疹,直径约1~4cm,常为一个,偶可数个,边界清楚,绕以红晕,轻度瘙痒,一般不伴周身症状。

重者,红斑上可出现水疱或大疱,粘膜皱褶处易糜烂渗出,甚至继发感染而出现溃疡,产生痛感。

如再用该药,常于数分钟或数小时后,在原药疹处发痒,继而出现同样皮疹,并向周围扩大,以致中央色深,边缘潮红。

随着复发次数增加,皮疹数目亦可增多。

停药后约1周左右红斑可消退,遗留灰黑色色素沉着斑,不易消退。

若出现溃疡则病程延长。

2.荨麻疹型药疹较常见。

多由血清制品(如破伤风或狂犬病疫苗)、痢特灵、青霉素等引起。

临床表现与急性荨麻疹相似,但持续时间较长,同时可伴有血清病样症状,如发热、关节疼痛、淋巴结肿大、血管性水肿甚至蛋白尿等。

若致敏药物排泄十分缓慢,或因生活或工作中不断接触微量致敏原,则可表现为慢性荨麻疹。

3.麻疹样或猩红热样药疹较常见。

青霉素、解热镇痛类、巴比妥类及磺胺类药物,尤其是半合成青霉素(如氨苄青霉素和羟氨苄青霉素)多引起该型药疹。

麻疹样药疹为散在或密集、红色针头至米粒大的斑疹或斑丘疹,对称分布,可泛发全身,以躯干为多,类似麻疹,严重者可伴发小出血点。

猩红热样药疹初起为小片红斑,从面、颈、上肢、躯干向下发展,于2~3日内可遍布全身,并相互融合,伴面部四肢肿胀,酷似猩红热的皮疹,尤以皱褶部位及四肢屈侧更为明显。

本型药疹发病多突然,可伴发热等全身症状,但较麻疹及猩红热轻微;多有明显瘙痒,末梢血白细胞可升高,一过性肝功能异常。

病程约1~2周,体温逐渐下降,皮疹颜色转淡,伴有糠状脱屑。

若未及时发现病因、停药及治疗,则可向重型药疹发展。

4.湿疹型药疹多由于接触或外用青霉素、链霉素、磺胺类及奎宁等药物引起接触性皮炎,使皮肤敏感性增高。

以后再用相同或化学结构相似的药物,可出现湿疹样皮疹。

皮疹为大小不等红斑、丘疹、丘疱疹及水疱,常融合成片,泛发全身,可有糜烂、渗出、脱屑等,全身症状常较轻,病程相对较长。

5.紫癜型药疹可由抗生素类、巴比妥盐、眠尔通、利尿药、奎宁等引起。

可通过Ⅱ型变态反应引起血小板减少性紫癜,或Ⅲ型变态反应出现血管炎而产生紫癜。

轻者双侧小腿出现红色瘀点或瘀斑,散在或密集分布,可略微隆起,压之不褪色。

有时可伴发风团或中心发生小水疱或血疱。

重者四肢躯干均可累及,可伴有关节肿痛、腹痛、血尿、便血等,甚至有粘膜出血、贫血等。

6.多形红斑型药疹多由磺胺类、解热镇痛类及巴比妥类等引起。

临床表现与多形红斑相似,皮损为豌豆至蚕豆大圆形或椭圆形水肿性红斑、丘疹,境界清楚,中心呈紫红色,虹膜现象阳性,常有水疱。

多对称分布于四肢伸侧、躯干,伴有瘙痒,常累及口腔及外生殖器粘膜,可伴疼痛。

皮疹可泛发全身,在红斑、丘疹、水疱的基础上出现大疱、糜烂及渗出,尤其在口腔、眼部、肛门、外生殖器等腔口部位出现红斑、糜烂,疼痛剧烈;可伴高热、外周血白细胞可升高、肝肾功能损害及继发感染等,称为重症多形红斑型药疹,为重型药疹之一,病情凶险,可导致死亡。

7.大疱性表皮松解型药疹是病情严重的药疹之一,常由磺胺类、解热镇痛类、抗生素类、巴比妥类等引起。

起病急骤,部分病例开始时似多形红斑或固定型药疹,皮损为弥漫性紫红或暗红色斑片,迅速波及全身。

在红斑处出现大小不等的松弛性水疱或大疱,尼氏征阳性,稍受外力即成糜烂面,可形成大面积的表皮坏死松解。

呈暗灰色的坏死表皮覆于糜烂面上,可伴大面积的糜烂及大量渗出,似浅表的二度烫伤,触痛明显。

全身中毒症状较重,伴高热、乏力、恶心、呕吐、腹泻等症状。

口腔、颊粘膜、眼结膜、呼吸道、胃肠道粘膜也可糜烂、溃疡。

严重者常因继发感染、肝肾功能衰竭、电解质紊乱、内脏出血、蛋白尿甚至氮质血症等而死亡。

8.剥脱性皮炎型药疹为重型药疹之一。

多由磺胺类、巴比妥类、抗癫痫药(如苯妥英钠、卡马西平等)、解热镇痛类、抗生素等药引起。

此型药疹多是长期用药后发生,首次发病者潜伏期约20日左右。

有的病例是在麻疹样、猩红热样或湿疹型药疹的基础上,继续用药或治疗不当所致。

皮损初呈麻疹样或猩红热样,逐渐加重,融合成全身弥漫性潮红、肿胀,尤以面部及手足为重,可有丘疱疹或水疱,伴糜烂、少量渗出。

2~3周左右,皮肤红肿渐消退,全身出现大量鳞片状或落叶状脱屑,手足部则呈手套或袜套状剥脱。

头发、指(趾)甲可脱落(病愈可再生)。

口唇和口腔粘膜红肿,或出现水疱、糜烂,疼痛而影响进食。

眼结膜充血、水肿、畏光、分泌物增多,重时可发生角膜溃疡。

全身浅表淋巴结常肿大,可伴有支气管肺炎、药物性肝炎、外周血白细胞可显著增高或降低,甚至出现粒细胞缺乏。

该型药疹病程较长,如未及时停用致敏药物及积极治疗,严重者常因全身衰竭或继发感染而死亡。

9.痤疮样药疹多由于长期服用碘剂、溴剂、糖皮质激素制剂、避孕药及异烟肼等引起。

潜伏期较长,皮疹表现为毛囊性丘疹、丘脓疱疹等痤疮样皮疹,多见于面部及胸背部,病程进展缓慢,一般无全身症状。

长期用溴剂者可发展成肉芽肿样损害。

10.光感性药疹多由于使用冬眠灵、磺胺、四环素类、灰黄霉素、补骨脂及甲氧补骨脂素、喹诺酮类、吩噻嗪类及避孕药等,经日光或紫外线照射后而发玻可分两类:①光毒性红斑(phototoxicerythema):多发生于暴光后7~8小时,仅在暴光部位出现与晒斑相似的皮疹,任何人均可发生;②光变应性药疹(photoallergic eruption):仅少数人发生,有一定的潜伏期。

在暴光部位出现湿疹样皮疹,在非暴光部位亦可见相似皮疹,病程较长。

临床上将病情严重、死亡率较高的大疱性表皮松解型药疹、重症多形红斑型药疹及剥脱性皮炎型药疹称为重型药疹,重型药疹可导致全身多脏器受累。

除上述类型的药疹外,药物还可以引起其他形态的药疹:如黄褐斑、皮肤色素沉着、系统性红斑狼疮样反应、扁平苔藓样皮疹、天疱疮样皮疹、假性淋巴瘤综合征等。