药疹

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:55

学习笔记:药疹药疹指药物通过口服、注射、栓剂、吸入、滴入等途径进入人体,在皮肤和粘膜上引起的炎症反应,严重者可累及其他器官系统。

发病机理1.免疫反应变态反应分型Ⅰ型(速发型/IgE ):荨麻疹、血管性水肿、过敏性休克Ⅱ型(细胞毒型):β内酰胺抗生素致溶血性贫血,氨苯磺胺致血小板减少Ⅲ型(免疫复合物型):血管炎、肾炎、血清病样反应Ⅳ型(迟发型):湿疹型药疹、剥脱性皮炎、药物接触性皮炎光敏反应:①光毒性反应,②光变态反应影响因素治疗剂量、疗程和治疗次数-间歇多次重复用药更敏感用药方法-药物致接触性皮炎药物性质和剂型-苯核/嘧啶核药物抗原性高,赋形剂/溶媒/乳化剂影响药物抗原储留,剂型(非结晶型胰岛素更易致敏)遗传因素-家族过敏史-青霉素、磺胺环境因素-外伤、感染、HIV性别、年龄-儿童药疹发病率低于成人2.非免疫反应免疫效应途径的非免疫性活化药物为组胺释放剂:直接作用于肥大细胞药物为补体活化剂:直接活化补体(造影剂)药物为环氧化酶抑制剂:直接影响花生四烯酸代谢(阿司匹林等非甾体类抗炎药)药物的蓄积和过量反应(中毒反应)肝肾功能异常长期用药:阿的平-浅黄色皮肤;铋剂-齿龈蓝灰色铋线;氯丙嗪-皮肤蓝棕色色素;砷剂-皮炎、角化药物副作用和菌群失调:细胞毒药物-脱发;广谱抗生素-念珠菌感染药物相互作用药物激发加重原有皮肤病:β受体阻滞剂-银屑病;西咪替丁-红斑狼疮;血管扩张剂-酒渣鼻;青霉素-二期梅毒Jarisch-Herxheimer 反应;锑剂-血吸虫病药疹的特点只发生于少数过敏体质者,均有明确的用药史药疹的发生与药理作用无关、与服药量无关有一定的潜伏期,初次用药到皮疹发作一般4-20天;再次用药,即刻至24小时发作皮疹形态各异可能存在交叉过敏和多价过敏交叉过敏:几种药物化学结构相似,引起相同过敏反应多价过敏:多种药物化学结构不同,但都引起过敏反应抗过敏治疗有效常见引起药疹的药物抗生素类:青霉素、头孢等磺胺药解热镇痛药:阿司匹林、扑热息痛等。

第一节药疹药疹(drug eruption)是药物通过口服、吸入、注射等各种途径进入人体后,引起的皮肤、粘膜的炎症反应,严重者可累及机体其他系统,又称为药物性皮炎(dermatitis medicamentosa)。

由药物引起的非治疗性反应,称为药物反应或不良反应,药疹是其中一种表现形式。

【病因及发病机制】随着药物种类的增多,药疹的发生率逐渐增长。

临床上易引起药疹的药物有:①抗生素类,包括半合成青霉素(如羟氨苄青霉素)、四环素类、磺胺类;②解热镇痛药:如阿司匹林、保泰松、扑热息痛等;③镇静催眠药及抗癫痫药,如苯巴比妥、卡马西平等;④抗痛风药:如别嘌呤醇;⑤血清制剂及疫苗:如狂犬病疫苗等。

此外,中草药引起者也有报道。

个体因素不同个体对药物反应的敏感性差异较大,其原因包括遗传因素(过敏体质)、某些酶的缺陷、机体病理或生理状态的影响等。

同一个体在不同时期对药物的敏感性也可不相同。

药疹的发病机制复杂,可通过变态反应或非变态反应性机制发生。

1.变态反应多数药疹由变态反应机制引起。

有些药物是大分子物质,为完全抗原,如血清、疫苗及生物制品等。

但更多的药物为低分子量化合物,为半抗原,必须与机体内的载体蛋白等共价结合后才能成为完全抗原,才具有抗原性来激发免疫反应。

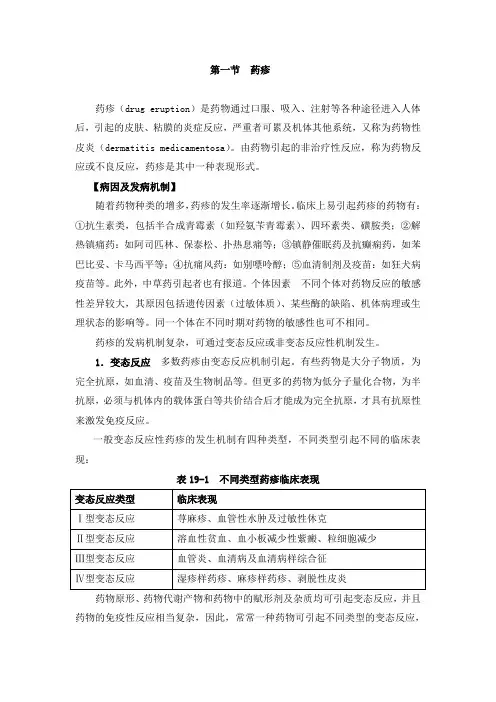

一般变态反应性药疹的发生机制有四种类型,不同类型引起不同的临床表现:表19-1 不同类型药疹临床表现药物原形、药物代谢产物和药物中的赋形剂及杂质均可引起变态反应,并且药物的免疫性反应相当复杂,因此,常常一种药物可引起不同类型的变态反应,出现不同的皮疹和症状;不同的药物亦可引起同一类型的变态反应,出现相同的皮疹和症状。

变态反应性药疹的共同特点有:①仅少数具有过敏体质者发生,多数人不发生反应;②病情轻重与药物的药理及毒理作用、剂量无关,小剂量的药物即可引起药疹;③有潜伏期,初次用药约4~20天后出现临床症状,已致敏者如再次服药,则数小时内即可发生;④临床表现复杂,皮损多样,但对于某一患者而言常以一种表现为主;⑤存在交叉过敏及多价过敏;⑥停止使用致敏药物后病情常好转,糖皮质激素治疗有效。