胰腺囊性病变分析思路

- 格式:pdf

- 大小:7.17 MB

- 文档页数:80

胰腺囊性病变15例CT诊断分析【摘要】目的探讨胰腺囊性病变的CT鉴别诊断价值。

方法回顾性分析15例经手术及病理确诊的胰腺囊性病变的CT影像学特点。

结果囊腺肿瘤5例,假性囊肿5例,真性囊肿1例,无功能性胰岛素细胞瘤2例,胰腺癌囊性变2例。

结论胰腺囊性病变的CT特征,除了分析囊壁的形态、分隔等CT表现外,还应结合临床综合分析。

【关键词】胰腺;囊性病变;体层摄影术胰腺囊性病变是一组种类繁多、以囊变为特征、不同病理性质与来源的疾病的总称,其病史、组织起源、临床治疗及预后都不尽相同[1]。

影像学定性诊断误诊率较高。

近年来,随着影像检查技术的飞速发展,胰腺囊性病变的检出率有明显增加趋势,部分囊性病变的鉴别诊断在一定程度上成为可能。

笔者回顾性研究15例经手术及病理确诊的胰腺囊性病变,分析其CT影像学特点,并结合临床及病理特征,为提高该类病变的影像诊断提供影像学依据。

1 资料与方法1.1 一般资料搜集本院2005~2010年15例影像学检查表现为“胰腺囊性病变”的病例。

男5例,女10例,年龄20~70岁。

患者临床表现有腹痛、腹胀、腹部包块,部分伴有恶心、呕吐、发热等症状。

全部病例均行CT检查,4例行MRI检查。

CT检查使用GE Light Speed 型8排全身螺旋CT扫描机,单次屏气螺旋扫描,扫描层厚5~10 mm,螺距1,重建层厚4~8 mm。

扫描范围从膈顶至肾下极水平。

平扫后,静脉团注非离子型对比剂80~100 ml,注药流率3 ml/s,延迟时间40~90s,行胰腺增强扫描,4 min后行延迟扫描。

2 结果15例患者中胰腺囊腺肿瘤5例,其中囊腺瘤3例,平扫呈圆形或椭圆形囊状水样低密度,囊壁厚薄较均匀,增强后囊壁和分隔见强化,1例病灶内见中央芒状瘢痕及钙化,1例病灶内见多个(多于6个)小囊,1例病灶见囊壁钙化;胰腺囊腺癌2例,平扫时为囊状水样低密度内见少量实性成分,囊壁较厚且不规则,见壁结节,囊壁边缘钙化,增强扫描囊壁、壁结节及囊内实性成分强化,其中1例出现肝转移。

胰腺囊性病变的CT、MRI诊断及临床病理分析摘要】目的:研究胰腺囊性病变的CT、MRI诊断及临床病理分析。

方法:按照随机分号法将我院2012年8月至2014年7月诊治的30例胰腺囊性病变患者均分为两组,对单号组患者采用CT诊断治疗(观察组),对双号组患者采用MRI 诊断治疗(对照组),对比观察二者的临床诊断价值。

结果:两组患者的检查结果与病理检查结果基本一致,无统计学意义(P>0.05);在检查时间方面,观察组为(18.23±3.65)min,明显少于对照组患者的(28.46±6.01)min,二者差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

结论:对于胰腺囊性病变的患者来讲,CT、MRI诊断均具有重要的临床价值,其诊断率均较高,虽然MRI的检查时间较长,但其可以多方位成像,且对囊性成分可以提供更多信息,尤其对出血较为敏感,所以二者均有一定的特征性,值得临床推广使用。

【关键词】胰腺囊性病变;CT诊断;MRI诊断;病理检查【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2015)15-0056-02胰腺囊性病变的发生率相对较小,一般可以分为真性囊肿、假性囊肿及各种囊性肿瘤。

在临床诊断中,应用较为广泛的方式为CT诊断和MRI诊断,本文就我院诊治的30例胰腺囊性病变患者为研究对象,对比分析这二者的诊断价值及临床病理,现将研究结果报道如下。

1.临床资料及方法1.1 一般资料按照随机分号法将我院诊治的30例胰腺囊性病变患者均分为两组,其中单号组(观察组)包括男性患者6例,女性患者9例;年龄分布于23-77岁,平均年龄(61.17±5.63)岁。

双号组(对照组)包括男性患者5例,女性患者10例;年龄分布于22-78岁,平均年龄(62.26±5.02)岁。

两组患者在一般资料方面的差异较小,无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法对观察组患者采用CT诊断,采用平扫加增强扫描,扫描范围从隔顶至肝的下缘,管电压为120Kv,管电流为250mAs,螺距设置为1,层厚10mm,胰腺区重建层厚为2~3mm,增强扫描时,对比剂使用非离子型对比剂(碘佛醇)经患者肘前静脉用高压注射器注射60~100ml,注射的速度为3.0~3.5ml,分别于注射对比剂后30、70和200s行肝动脉期、门脉期和延迟期扫描[1]。

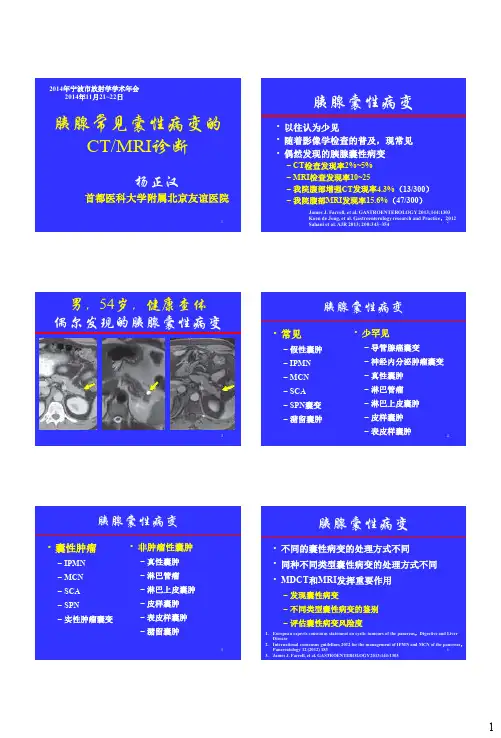

1胰腺常见囊性病变的CT/MRI 诊断杨正汉首都医科大学附属北京友谊医院2014年宁波市放射学学术年会2014年11月21~22日2胰腺囊性病变•以往认为少见•随着影像学检查的普及,现常见 •偶然发现的胰腺囊性病变–CT 检查发现率2%~5% –MRI 检查发现率10~25–我院腹部增强CT 发现率 4.3%(13/300) –我院腹部MRI 发现率15.6%(47/300)James J. Farrell, et al. GASTROENTEROLOGY 2013;144:1303 Koen de Jong, et al. Gastroenterology research and Practice ,2012Sahani et al. AJR 2013; 200:343–3543男,54岁,健康查体 偶尔发现的胰腺囊性病变4胰腺囊性病变•常见–假性囊肿 –IPMN –MCN –SCA –SPN 囊变 –潴留囊肿•少罕见–导管腺癌囊变 –神经内分泌肿瘤囊变 –真性囊肿 –淋巴管瘤 –淋巴上皮囊肿 –皮样囊肿 –表皮样囊肿5胰腺囊性病变•囊性肿瘤–IPMN –MCN –SCA –SPN–实性肿瘤囊变•非肿瘤性囊肿–真性囊肿 –淋巴管瘤 –淋巴上皮囊肿 –皮样囊肿 –表皮样囊肿 –潴留囊肿6 胰腺囊性病变•不同的囊性病变的处理方式不同 •同种不同类型囊性病变的处理方式不同 •MDCT 和MRI 发挥重要作用–发现囊性病变–不同类型囊性病变的鉴别 –评估囊性病变风险度1.European experts consensus statement on cystic tumours of the pancreas ,Digestive and LiverDisease2.International consensus guidelines 2012 for the management of IPMN and MCN of the pancreas ,Pancreatology 12 (2012) 1833.James J. Farrell, et al. GASTROENTEROLOGY 2013;144:13037 胰腺囊性病变国际指南20128胰腺常见囊性病变•胰腺假性囊肿(PCP )•导管内乳头状粘液肿瘤(IPMN ) •粘液性囊腺肿瘤(MCN ) •浆液性囊腺瘤(SCA )•实性肿瘤囊变(假乳头状肿瘤)(SPN )91、胰腺假性囊肿pancreatic pseudocyst (PPc )•非肿瘤性囊性病变 •可发生于任何年龄•常继发于急性胰腺炎、胰腺外伤或慢性胰腺炎 •可发生于胰内或胰周的任何部位 •胰液外溢消化自身组织•囊液中可含有组织碎屑、出血、及蛋白 •周围被肉芽组织及纤维包膜包裹(假包膜) •临床多有相关病史,常有症状10胰腺假性囊肿的影像学表现•多为单房囊肿 •囊液CT 低密度•囊液T1WI 低信号,T2WI 明显高信号 •组织碎屑,软组织信号但无强化 •出血或蛋白在T1WI 上呈高信号 •囊壁较厚,延迟强化•急性胰腺炎或慢性胰腺炎的其他表现11男,47岁,急性胰腺炎后假囊肿形成急性坏死性胰腺炎 3个月后T2WI12男,50岁,急性胰腺炎后假囊肿形成6个月CTT2WIT1WI+CT1WI13 男,56岁,慢性胰腺炎伴假囊肿142、浆液性囊腺瘤(serous cystadenoma )•良性,几乎不发生恶变•好发于中老年(40-80岁,平均55岁左右) •女性多见,男女比例1:6-1:9 •常单发•无症状者一般无需手术15 病理学类型•微囊型–90%以上–肿块分叶,大量微小囊构成蜂窝状结构 –每个小囊直径小于2cm ,通常为数毫米 –囊液清亮,水样–囊间有纤维间隔,有时有中央瘢痕,常有钙化 –部分病灶周边区域可有直径大于2cm 的大囊• 大囊型–薄壁单囊–囊腔直径常大于3厘米 –可有纤细纤维分隔16微囊型浆液性囊腺瘤的病理学表现17影像学表现•微囊型表现–边界清楚的分叶状病变–由大量直径小于2厘米(常为毫米级)的囊构成 –蜂窝状结构–部分病例周围可有直径大于2cm 的大囊–有时CT 看似实性肿块,平扫20~40HU ,主体有明确强化 –增强后CT 隐约可见的小囊影可提示诊断 –T1WI 上为低信号–T2WI 上清楚显示大量小囊组成的蜂窝状结构 –囊间可见纤维间隔或中央瘢痕,延时强化18微囊型SCA :女,74岁,CT :126535动脉期 45HU 门脉期 51HU 平衡期56HU19女性,72岁,胰体尾部巨大微囊型浆液性囊腺瘤CT 号:14939720T2WI 对于微囊的结构显示最好CT:137905MRI: 33865男性,72岁。

胰腺囊性病变的评估和处理黄志刚【期刊名称】《现代实用医学》【年(卷),期】2014(026)007【总页数】3页(P790-792)【作者】黄志刚【作者单位】310014杭州,浙江省人民医院【正文语种】中文【中图分类】R576随着CT、超声及超声内镜(EUS)的普遍应用,胰腺囊性病变的检出率愈来愈高,大多数病变属于无症状偶然发现,如何诊断及处理这些病变对临床医生来讲比较困惑,也成为最近相关领域专家高度关注的焦点。

尸检结果显示胰腺囊性病变非常普遍,1/4受检胰腺有囊性病变,其中16%病变发现不典型上皮、3%可见重度异型增生。

现在大约1%的住院患者偶然发现胰腺囊性病变。

90%的胰腺囊性病变属于癌前病变或具有恶性特征而非假性囊肿。

其生物学特性表现多样,可从良性、交界性到恶性病变。

目前对于这些病变尚缺乏特异的诊断方法来鉴别其病变性质。

现有的指南共识缺乏对胰腺囊性病变自然病史的前瞻性研究,主要是基于一些回顾性外科资料,存在一定的偏差。

本文就如何评估和处理胰腺囊性病变作一综述,旨在为临床处理提供参考。

无症状胰腺囊性病变在普通人群中的发病率目前尚不清楚。

但随着影像技术的发展,其发病人数呈增长趋势,据估计44.7%的人群存在小胰腺囊性病变,这一数据是原来尸检人群中24.3%检出率的两倍。

多中心研究数据也显示胰腺囊性病变检出的平均病灶大小也越来越小,Ferrone等比较了1997—2002年及2004—2007年两个不同时期的临床数据,结果显示无症状胰腺囊性病变检出率从36%增加到71%,发现病灶直径从3.3 cm减小到2.7 cm,相应的手术率从原来的80%下降到50%。

Morris-stiff等研究显示过去5年里其所评估的胰腺囊性病变直径从4.0 cm减少到2.0 cm。

Correa-Gallego等对330例无症状胰腺囊性病变进行回顾性分析显示,41%(136/330)的患者在诊断后接受手术治疗,其中恶性14例,仅68%患者术前诊断与术后组织学诊断相符,179例接受非手术随访者中13%(=23)的患者在中位随访23个月后最终选择手术,主要原因是病灶增大。