人教版历史七年级上册第18课

- 格式:ppt

- 大小:5.96 MB

- 文档页数:43

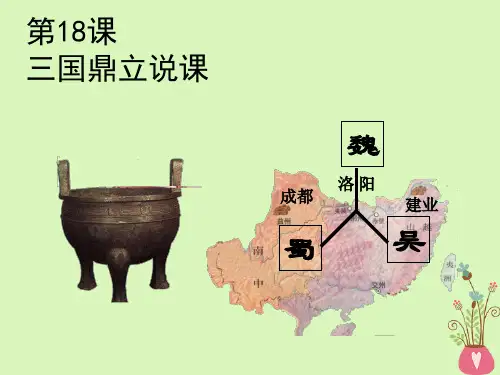

18课三国鼎立学校:山东省潍坊市昌乐外国语学校初中姓名:宋金花第18课三国鼎立【教案背景】1、面向学生:初中2、学科:历史3、课时:1【教学课题】:人教版七年级历史上册第18课三国鼎立【教材分析】:《三国鼎立》一课是人教版历史第一册第四单元第一课,主要介绍了国家从分裂到局部统一的过渡时期的历史,本课涉及的三国鼎立一段史实是东汉末年军阀割据混战的必然结果。

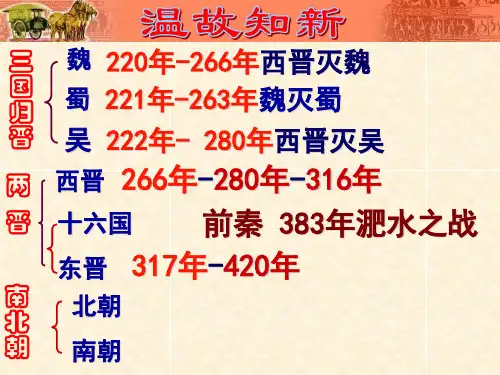

它的形成实现了几个大范围的局部统一,是历史的进步,也是历史发展的必然趋势,三国鼎立的形成为西晋统一奠定了基础,是从东汉末年分裂割据走向全国统一过渡过程中的关键一环,起着重要作用。

【教学目标】:1、掌握官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的史实。

2、能够对曹操统一北方的原因和赤壁之战曹操失败的原因进行分析。

3、使学生认识到三国取代东汉末年的割据混战是历史的进步,促进了局部范围内经济的恢复和发展。

重点:官渡之战、赤壁之战和三国鼎立的形成。

难点:曹操统一北方的原因和三国鼎立局面的形成。

【教学方法】学生在自主学习的基础上,小组交流、合作探究学习。

教师指导、点拨。

【教学过程】(一)歌曲导入,目标展示百度视频:/programs/view/vGkiiLAZpLg/三国演义主题曲《滚滚长江东逝水》导入新课,使学生从中得到美的享受,激发学习的乐趣。

导入新课后,教师通过多媒体展示教学目标(让历史科代表引领大家朗读教学目标)使学生明确本届可的重难点,明确学习任务。

(一)自主学习夯实基础在自主学习环节,共分三大知识板块第一板块是:官渡之战;第二板块是:赤壁之战;第三板块是:三国鼎立的形成和发展生产。

提示学生快速浏览教材,完成问题,并在课本上勾划出来,完不成的作好标志。

魏国修建了许多,的业兴旺,吴国的业发达,船队曾到达夷洲,即今天的。

具体做法是:学生对照导学案精心自主学习,完成基础自探题,并找出疑难问题,然后再小组内交流,组内成员把在自学中遇到的疑难问题提出来让大家一起思考、讨论、解决。

第18课从九一八事变到西安事变【教材分析】九一八事变是日本帝国主义为侵占中国制造的借口,是日本帝国主义要把中国变为其独占殖民地的重要步骤。

此后,中日民族矛盾开始向主要矛盾地位上升。

九一八事变后,中国人民的局部抗战开始。

面对日军的侵略行径,蒋介石采取了不抵抗政策,导致了东三省的迅速沦亡,加剧了民族危机。

西安事变对中国乃至世界都产生了很大的影响。

事变的和平解决,成为扭转时局的关键。

从此,国共两党由内战走向和平,由分裂对峙走向合作抗日。

【知识梳理】1、九一八事变(1)爆发原因:日本为摆脱经济危机。

(2)经过:1931年9月18日夜,日本侵略军炸毁了南满铁路柳条湖一小段铁轨,有预谋地制造了柳条湖事件,却反诬中国军队破坏铁路,并以此为借口,进攻中国东北军驻地北大营,炮轰沈阳城。

九一八事变爆发了。

(3)九一八事变爆发后,蒋介石下令不抵抗。

(4)结果:不到半年,东北三省全部沦于敌手。

(5)九一八事变后,中国人民的局部抗战开始了。

东北人民和未撤走的东北军部队,组织起抗日义勇军,抵抗日军的侵略。

中国共产党派杨靖宇等在东北组织游击队,开展抗日游击战争。

2、西安事变(1)背景:日军占领东北后,又将侵略华北。

在中华民族生死存亡的关头,中国共产党提出建立抗日民族统一战线的主张,并多次要求蒋介石停止内战,一致抗日。

张学良、杨虎城接受了中国共产党的主张,要求蒋介石联共抗日。

(2)目的:为了逼蒋抗日。

(3)经过:1936年12月12日,张学良、杨虎城联合行动扣押了蒋介石,实行“兵谏”。

他们通电全国要求停止内战,联共抗日。

这就是震惊中外的西安事变,又称“双十二事变”。

(4)解决:西安事变发生后,中国共产党从全民族的利益出发,主张和平解决。

党中央派周恩来等到西安调停,与各方面进行协商。

经过中国共产党和各方面的努力,蒋介石被迫接受停止内战、联共抗日的主张。

西安事变得到和平解决。

(5)西安事变和平解决的历史意义:从此,十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

第18课三国鼎立备课资料(人教版中国历史七年级上册)一、教材正文官渡之战东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

人口集中地黄河中下游,有不少地方百里无人烟。

占据河南一带的曹操,招募流亡农民垦荒,组织兵士耕田,实力不断增强。

那时河北一带,战乱较少,人口众多,粮食丰足。

盘踞在那里的袁绍,势力很大,想消灭曹操。

200年,袁绍率十万大军,进攻曹军,主力直逼曹军所在地官渡。

曹军只有三四万人,双方交战互有胜负。

后来,曹操采纳谋士的计策,袭击袁军屯粮处,火烧全部粮草。

袁军军心动摇,曹军趁机进攻,大败袁军。

袁绍带领数百骑兵狼狈逃回河北。

赤壁之战官渡之战以后,曹操消灭袁绍的残余力量,又陆续消灭一些军阀,基本上统一了北方。

208年,曹操率领二十多万大军南下,想要统一南北。

那时候,长江中下游一带有两个军阀的势力有所发展。

一个是依附于荆州割据势力的刘备,请来有才能的诸葛亮辅佐他;一个是割据江东的孙权,统治比较稳固。

南下的曹军迅速前进,刘备见曹军人数众多,感到抵挡不住,急忙南逃。

诸葛亮建议联合孙权,共同抗曹,刘备十分赞同,派诸葛亮去见孙权。

那时孙权部下主张降曹的很多,只有大将周瑜等主张坚决抵抗。

经诸葛亮、周瑜等说服,孙权同意联合抗曹。

双方组成五万人的孙刘联军,在长江沿岸的赤壁一带和曹军对峙。

周瑜指挥联军用火攻的办法,大败曹军。

曹操带领少数人马,慌忙逃回北方。

三国鼎立的形成经过赤壁之战,曹操退守黄河流域一带,不敢再轻易南下。

孙权在长江中下游的势力得到巩固。

刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。

220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束。

第二年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。

222年,孙权称王,国号吴,后定都建业。

三国鼎立的局面形成。

三国的统治者都注重发展生产。

魏国修建许多水利工程,北方的生产明显恢复和发展起来。

蜀国的丝织业兴旺,蜀锦行销三国。

吴国的造船业发达,促进了海上交通的发展。

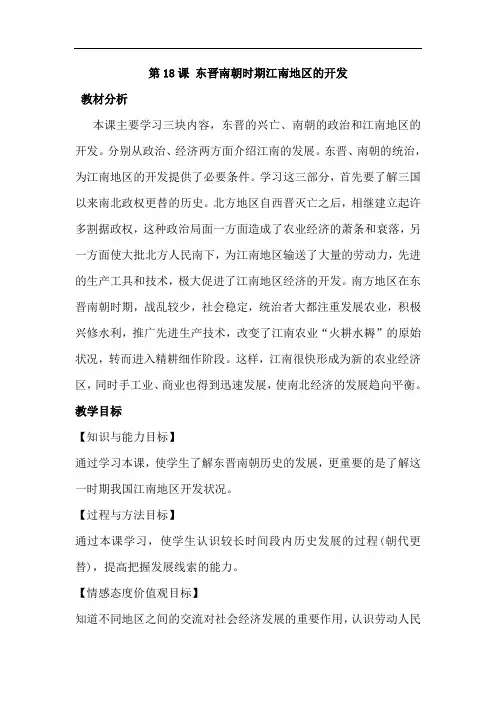

第18课东晋南朝时期江南地区的开发教材分析本课主要学习三块内容,东晋的兴亡、南朝的政治和江南地区的开发。

分别从政治、经济两方面介绍江南的发展。

东晋、南朝的统治,为江南地区的开发提供了必要条件。

学习这三部分,首先要了解三国以来南北政权更替的历史。

北方地区自西晋灭亡之后,相继建立起许多割据政权,这种政治局面一方面造成了农业经济的萧条和衰落,另一方面使大批北方人民南下,为江南地区输送了大量的劳动力,先进的生产工具和技术,极大促进了江南地区经济的开发。

南方地区在东晋南朝时期,战乱较少,社会稳定,统治者大都注重发展农业,积极兴修水利,推广先进生产技术,改变了江南农业“火耕水耨”的原始状况,转而进入精耕细作阶段。

这样,江南很快形成为新的农业经济区,同时手工业、商业也得到迅速发展,使南北经济的发展趋向平衡。

教学目标【知识与能力目标】通过学习本课,使学生了解东晋南朝历史的发展,更重要的是了解这一时期我国江南地区开发状况。

【过程与方法目标】通过本课学习,使学生认识较长时间段内历史发展的过程(朝代更替),提高把握发展线索的能力。

【情感态度价值观目标】知道不同地区之间的交流对社会经济发展的重要作用,认识劳动人民对于社会物质文明发展作出的重大贡献。

教学重难点【教学重点】江南地区开发的相关情况。

【教学难点】江南地区开发的原因。

课前准备1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容。

教学过程:一、激趣导学“兴趣是最好的老师”。

学习兴趣是学习动机中的重要成分,是学习动机中最现实,最活跃的因素。

是推动学生产生寻求知识,从事学习活动的强大心理动因。

诗文:江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南。

——《白居易》上述诗文在怀念江南,生动地描绘了江南春意盎然的大好景象,你知道“江南”指哪里吗?白居易词中描述的“江南”是什么时候得到开发的?二、讲授新课(一)东晋的兴亡1.东晋的建立:教师带领学生回顾上节课学的西晋的灭亡和十六国的建立,引出这段时期即是民族分裂的时期,也是民族大融合的时期。

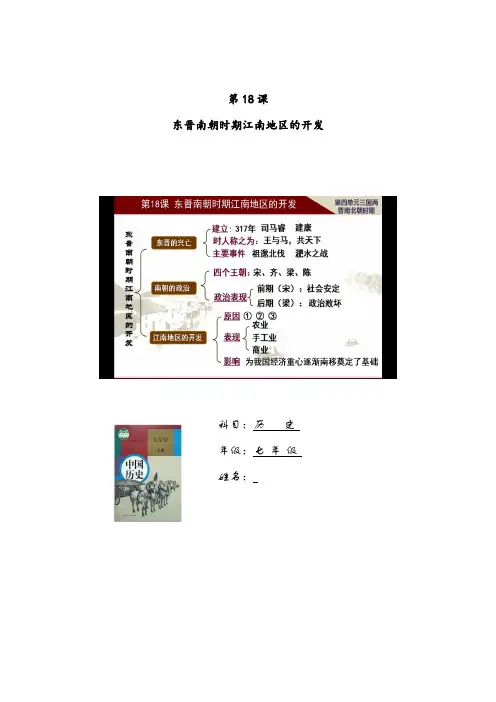

第18课东晋南朝时期江南地区的开发科目:历史年级:七年级姓名:18东晋南朝时期江南地区的开发教案设计【教学内容】教材第82—85页,东晋的兴亡、南朝的政治、江南地区的开发。

【教材分析】本课上承第17课《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》,下启《北魏政治和北方民族大交融》。

民族融合和北方人南迁促进了社会的进步和经济的发展。

这一时期,在经历了长达300多年的巨大历史灾难的同时,也孕育着新的历史进步因素。

本课主要讲了东晋南朝时期,江南地区相对安定,北方人为躲避战乱纷纷南迁,促进了江南地区开发的史实。

这一时期农业、手工业和商业都有了长足的进步,为中国古代经济重心的南移奠定了基础。

【教学目标】★知识与能力:1、通过学习,了解东晋、南朝的建立及更替。

2、了解魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,农业、手工业、商业等较快发展的史实。

3、通过探究江南地区开发的原因,了解自东汉末年以来战乱不断,北方人为躲避战乱纷纷南迁,促进了江南地区的发展。

也改变了以北方黄河流域为重心的经济格局,为经济重心南移奠定了基础。

从而促进了中国古代社会的发展进程,为国家的重新统一和繁荣昌盛奠定了基础。

★过程与方法:1、通过提问、阅读、比较、思考、讨论等方式,理解江南地区开发的原因、表现和影响,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,培养学生认识历史的能力和方法。

2、通过对江南地区发展的研读,感知江南地区开发的表现。

★情感态度价值观:通过学习江南地区的开发史,学生能认识到不同地区之间的交流对经济发展的重要作用,认识到劳动人民对于社会物质文明发展的重大贡献,认识到和平、安定是经济发展的重要前提条件。

【教学重点】重点:江南地区的开发。

【教学难点】难点:江南地区得到开发的原因。

【教学准备】U盘、PPT课件、笔记本电脑、扩音器、无线鼠标、多媒体教室、打印教案8份等。

【教学设计:】课前准备:1、播放江南风光视频创设教学情境。

2、做“雨点变奏曲”或者“言行不一”的小游戏来缓解学生的紧张情绪。

第18课东晋南朝时期江南地区的开发一、识记与理解了解这一时期的历史开展脉络,包括东晋的兴亡、南朝的政治,掌握江南地区的开发。

二、过程与方法通过本课学习,让学生认识较长时间段内历史开展的过程(朝代更替),提高把握开展线索的能力;通过了解东晋南朝时期的政治、经济特点,培养学生分析历史问题的能力;通过分析南朝的经济为什么能够开展,培养学生综合分析问题的能力。

三、情感态度价值观江南经济的开展是南北方劳动人民共同辛勤开发的结果;认识劳动人民对于社会物质文明开展作出的重大奉献。

重点:江南地区开发的相关情况。

难点:江南地区开发的原因、表现。

【导入新课】教师播放视频配乐诗朗读?忆江南?:白居易的这首?忆江南?把江南地区的美景描写的淋漓尽致,今天,江南比北方兴旺,而在古代却是江南落后于北方,江南地区是怎样开发的?又是什么原因促使了江南地区的开发呢?今天我们就一起来到江南,感受古代江南的变化。

我们先来了解东晋的历史。

【内容探究】一、东晋的兴亡1.西晋的统治阶级腐朽不堪,在晋惠帝时出现“八王之乱〞,西晋统治者对内迁的少数民族也采取压迫政策,最终激起内迁各族人民的强烈对抗。

316年,内迁的匈奴人灭掉西晋,西晋的统治就此完毕。

第二年,东晋建立。

2.教师指导学生阅读课本第82页“东晋的兴亡〞的相关内容,要求学生在看的过程中思考下面两个问题:第一,东晋是如何建立的?第二,如何理解“王与马,共天下〞?3.教师待学生看完课本后,把学生分成小组,讨论上面两个问题,讨论完毕后答复。

[学生答复]第一个问题的答案:司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋。

第二个问题的答案:司马睿和南下的北方山东大贵族王导交往密切,他当皇帝,得益于王导为首的南北大贵族的拥戴。

司马睿政治上依靠王导,军事上依靠王导的堂兄王敦。

王氏其他子弟也都得到不同程度的重用。

司马睿举行即位大典时,居然邀请王导共坐御床,时人称之为“王与马,共天下〞。

4.教师展示课本第83页?东晋形势图?和“相关史事〞中“闻鸡起舞〞的故事。

部编人教版历史七年级上册第18课《统一多民族国家的巩固和发展》教学设计一. 教材分析本课《统一多民族国家的巩固和发展》是部编人教版历史七年级上册的第18课。

本课主要内容是讲述我国历史上统一多民族国家的巩固和发展过程,包括明清两代的民族政策、边疆地区的开发和治理、统一多民族国家的巩固措施等。

通过本课的学习,学生可以了解我国历史上统一多民族国家的发展历程,认识统一多民族国家的重要性,增强民族团结的意识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于历史上的重要事件和人物有一定的了解。

但对于统一多民族国家的概念和重要性可能还不够清晰,需要通过本课的学习来进一步深化理解。

此外,学生可能对历史上的民族政策、边疆地区的开发和治理等内容较为陌生,需要教师通过生动的讲解和实例来引导学生理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:了解明清两代的民族政策、边疆地区的开发和治理,掌握统一多民族国家的巩固措施。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识统一多民族国家的重要性,增强民族团结的意识。

四. 教学重难点1.教学重点:明清两代的民族政策、边疆地区的开发和治理,统一多民族国家的巩固措施。

2.教学难点:统一多民族国家的概念和重要性,学生对历史上的民族政策、边疆地区的开发和治理的理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、视频等直观教具,引导学生进入历史情境,增强学习兴趣。

2.案例教学法:以具体的民族政策、边疆地区开发和治理的案例为例,引导学生深入理解统一多民族国家的巩固和发展。

3.小组合作学习:学生进行小组讨论和合作探究,培养学生的合作意识和团队精神。

六. 教学准备1.教材:部编人教版历史七年级上册。

2.教具:图片、地图、视频等直观教具。

3.课件:根据教学内容制作的课件。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示明清时期的版图和边疆地区的地图,引导学生思考统一多民族国家的重要性,激发学生的学习兴趣。

第18课(东晋南朝时期江南地区的开发)李仕才第18课东晋南朝时期江南地区的开发1. 江南经济发展的原因:(1)北方人民大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术。

(2)江南地区战乱比较少,社会比较安定。

(3)江南地区自然条件优越。

(4)南北方人民的共同努力。

2. 江南地区开发的表现:(1)农业:①开垦荒地,兴修水利;②犁耕施肥,广种水稻小麦;③种桑养蚕、培植果木、种植药材,实行农业多种经营。

(2)手工业:手工艺快速进步。

缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等都有显著的发展。

青瓷莲花尊南朝·青釉刻花单柄壶(3)商业:商业发展,城市繁荣。

建康(南京)成为最为活跃的大都市。

3. 结果:经济重心逐渐南移。

【知识拓展】东晋南朝时的海外贸易江南地区的开发,也促进了海外贸易。

东晋时与西方的大秦、波斯和印度支那半岛上的国家有往来贸易。

南朝时,对日本和朝鲜半岛的贸易增多,与东南亚地区的交往更加频繁,还同天竺以及西亚、欧洲、非洲等地区有商品贸易交往。

当时的海上交通和海外贸易都远超前代,并为后世海外交流的兴盛打下了基础。

四、总结提升1. 知识梳理东晋的兴亡:建立特点兴衰灭亡东晋南朝时期南朝的政治:时间宋、齐、梁、陈江南地区的开发江南地区的开发:原因表现商业2. 易错点拨(1)西晋灭亡的时间东晋建立的时间建立者都城。

(2)东晋与前秦的战争南朝的四个政权:_______________________。

例题1 东晋南朝时期,江南经济发展迅速,而北方经济日益落后。

导致这一变化的客观因素是()A. 江南生产工具和生产经验比北方强B. 南方人比北方人勤劳C. 北方社会动荡,南方相对安定D. 先秦以来,南方的自然条件优于北方思路分析:本题切入点是“东晋南朝时期”“江南经济发展迅速……北方经济日益落后”。

从“客观因素”的角度分析可知,由于北方战乱不断,南方相对安定,从而导致北民南迁,江南地区经济得以快速发展,故选C。

答案:C例题2 李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉”。

第18课昌盛的文化教学目标知识与能力知道佛教和道教产生的时间、传入路线及基本教义,了解佛教、道教对中国文化的深远影响。

学习司马迁生平及其编撰的《史记》的内容特点,了解什么叫纪传体。

学习秦陵兵马俑的发掘情况及意义,想象秦陵兵马俑的阵势和设计原因。

过程与方法运用谈话法,了解佛教、道教对中国文化的影响。

运用讨论法,学习司马迁及其编撰的《史记》。

运用竞赛法,回答想象的秦陵兵马俑的阵势和设计原因。

情感态度与价值观通过谈话法学习佛教、道教的基本情况,形成一种良好的课堂学习氛围,为学生自主学习下面两个子目创造良好的条件。

通过学习司马迁编撰《史记》的史实,培养学生严谨治学的精神和实事求是的治史态度。

通过小组讨论学习秦陵兵马俑的有关情况,感受当年秦始皇威征六国、一统天下的威武,树立开拓进取的精神。

认识到秦陵兵马俑是中华祖先对世界文明的贡献,激发起民族自豪感。

并养成乐于同他人合作,共同探讨问题,交流学习心得的品质。

教学重点通过学习讨论,学习司马迁及其编撰的《史记》,培养学生严谨治学的态度。

教学准备制作佛教的产生及传人路线图和秦陵兵马俑投影片。

教学方法谈话法,讨论法,竞赛式提问法。

板书设计一、宗教1、佛教——西汉末年传入中原2、道教——东汉年间土生土长二、史学——司马迁与《史记》三、雕塑——秦陵兵马俑教学过程设计复习过渡秦汉时期是我国封建国家大一统的时期,经济的繁荣带来了科学文化的昌盛,前面我们学习了秦汉时期许多领先世界的科学技术,今天我们学习秦汉时期在宗教、史学、雕塑等方面的文化成就。

讲授新课宗教佛教——西汉末年从印度传入中原师:请同学们思考一下,世界三大宗教指的是哪三大宗教?生:佛教、基督教、伊斯兰教。

师:佛教发源于哪里呢?生:印度。

师:古代的印度不是国名,而是表示南亚次大陆的一个地理名称。

包括当今的印度、臣基斯坦、孟加拉、尼泊尔等在内的一些国家。

师:佛教又是什么时候、怎样传入中国的呢?(出示佛教传入中国的路线图)请一位同学以图上箭头所示读图。