中国古代全年风俗百图

- 格式:ppt

- 大小:13.94 MB

- 文档页数:102

中国古代风俗百图文(41-60)中国古代风俗百图文(41-60)四十一射柳(辽)端午祈雨置天棚,乐园东南柳色青。

分朋赛射柔条断,赢得神箭誉满营。

《辽史·礼志》载:契丹族为祈雨,进行射柳活动。

先置百柱天棚,后奠先帝。

皇帝、亲王、宰执依次射柳;败者向胜者进酒。

第二天植柳天棚东南,子弟射柳三日。

雨下,赐赏。

后金代、明代皆有射柳之俗。

直到清朝中叶,这项活动才渐渐消失。

四十二饮菖蒲酒(明)采得菖蒲届端阳,酿成美酒送异香。

角黍蔗浆祝尔寿,何妨纵饮入醉乡。

端午节饮菖蒲酒是为辟邪禳毒,久服可祛病强身。

《荆楚岁时记》:“五月五日,以菖蒲或镂或屑以泛酒。

”菖蒲又称'剑水草’,生于水滨。

制成菖蒲酒,具有性温味辛特点。

对肺胃均有益,可延年益寿。

古代认为五月是“恶月”,《荆楚岁时记》有“五月俗称恶月,多禁忌”的记载。

既是“恶月”,便要寻求辟恶祛邪毒的方法。

到了宋代,名贵药材菖蒲被道家视为“辟邪之物”,故明清之际,饮菖蒲酒辟邪的风气大为盛行。

四十三挂钟馗(清)终南进士舞龙泉,端午时节壁上悬。

仗君辟邪歼群丑,免得鬼魅扰人间。

《事物纪原》中说:唐明皇梦小鬼喧扰,有大鬼捉小鬼食之。

问为谁,对曰:终南进士钟馗也。

因应举不捷,触殿阶而死,誓除天下虚耗妖孽。

明皇乃召吴道子画钟馗像供之。

后民间亦多供奉。

《燕京岁时记》:“每至端阳市,肆间用尺幅黄纸,盖以朱印,或绘画天师钟馗之像,或绘画五毒符咒之形,悬而售之。

都人士争相购买,粘之中门,以避祟恶。

”四十四晒书翻经(金)三伏朝爽晒书篇,庵院翻经结善缘。

近事信女乐相助,愿修来世福寿全。

魏晋时代在七月七日晒书,后改为六月六日三伏时晒书。

《燕京岁时记》:“京师于六月六日抖晾衣服书籍,谓可不生虫蠹。

”四十五蛛丝乞巧(唐)七夕织女赐新妆,挑来蛛丝盒中藏。

明朝结成玲珑网,试比阿谁称巧娘。

《荆楚岁时记》:“七月七日,为牵牛织女聚会之夜。

是夕,人家妇女结采缕,穿七孔针,或陈几筵酒脯瓜果于庭中以乞巧。

中国古代风俗百图(下)中华民族的古代风俗,时至今日很多已经消失不见了。

如今,越来越多的人开始关注中华民族传统文化,《古代风俗百图》给我们展示曾经那些美好的传统风俗。

51、▲登乐游原(唐) 乐游原上游人多,重九登高乐如何。

留恋夕阳无限好;寸阴难买莫蹉跎。

52、▲馈春盘(晋) 立春咸作春盘尝,芦菔芹芽伴韭黄。

互赠友僚同此味,果腹勿须待膏粱。

53、▲冬舂(宋) 一年辛苦到腊中,舂米碓杵运成风。

筛簸分藏三日毕,除夕香满饭盎馨。

54、▲馈岁(宋) 不计酒食与野鲜,每逢岁暮送年盘。

馈赠虽少风淳厚,友邻情谊溢山川。

55、▲卖春联(清) 塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。

当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。

56、▲喝豆粥(清) 喜到初八腊月天,门前舍豆俗相沿。

信士弟子熬粥夜,念佛声声结善缘。

57、▲祭灶(宋) 时届腊月二十四,灶君朝天欲言事。

酒糟涂灶醉司命,男儿酌献女儿避。

58、▲吃灶糖(清) 岁暮方思媚灶王,香瓜元宝皆麦糖。

粘口何需多如此,买颗先令小儿尝。

59、▲跳灶王(清) 年关催人诸事忙,乞儿结伴扮灶王,敲竹歌噪门前舞,赏钱好言禀玉皇。

60、▲烧火盆(宋) 春前五日夜初更,排门燃火如昼晴。

儿孙围坐鸡犬忙,迎得来岁好收成。

61、▲照田(宋) 腊月廿五天正寒,长竿燃炬照南田。

侬家今夜火最旺,定知来年多稻蚕。

62、▲驱傩(唐) 驱傩吹笛又击鼓,瘦鬼涂面赤双足。

桃弧射矢茅鞭打,鼠窜引得众欢呼。

63、▲镜听(唐) 夫君远宦盼回程,跪拜灶前点香灯。

怀中抱镜藏门候,闻人初言细品评。

64、▲儿童卖痴呆(宋) 除夕悦民夜禁开,儿童结队提灯来。

沿街穿巷呼贱价,赚取翁媪买痴呆。

65、▲打灰堆(宋) 除夕黎明打粪堆,一任灰尘满院飞。

但求万事如吾愿,定放汝向彭泽归。

66、▲贴门神(明) 当年恶梦惊唐王,秦琼敬德守门旁。

传到草民小茅舍,也请将军佑吉祥。

67、▲压岁钱(清) 钟打五更又一年,儿孙长高开笑颜。

分食枣糕与橘荔,更喜遍赐压岁钱。

68、▲罗杆(清) 昔日乌鸦救汗王,索罗杆顶供斗粮。

中国传统节日及风俗习惯大全元旦(春节)亦称元日、元正、正旦、朔旦、朔日等。

在农历的正月初一日。

因其日为岁之元(第一天)、时(季)之元、月之元,故又称“三元”。

相传自尧、舜时,已为节日。

古时,岁首时间不同,夏朝岁首与今相同,商朝在农历十二月,周朝改在农历十一月,秦及汉初在农历十月。

汉武帝太初元年采用“太初历”,以孟春正月为岁首,此后沿用二千多年,元旦乃成为汉族人民一年中最重大的节日。

这一天标志着新的一年及春季的开始。

自称秦起,朝廷于此日有朝贺之礼,群臣朝见皇帝,称觞祝寿,称为“贺正”,皇帝受贺,则有赐宴作乐等仪节。

此外,民间普遍有祭祖先、饮椒柏酒、屠苏酒、食五辛盘、爆竹于庭、钉桃符、贴画鸡、放鸠、浴五木汤、挂钟馗、食胶牙饧、贴春联、为亲友尊长拜年等庆贺娱乐活动。

辛亥革命后,正月初改称春节,公历1月1日称新年。

解放初,定公历1月1日为元旦。

然农历的正月初一,由于其悠久的历史传统和丰富的文化内涵,仍然受到普遍的重视。

在春节里,人们探望亲友,休息和进行各种娱乐活动。

除汉族外,古代及近代,也有部分少数民族以农历元旦为年节,用自己的习俗庆贺节日。

《渊鉴类函.岁时部.元正》引《汉杂事》:“正旦朝贺,三公奉璧上殿,向御座北面,太常使赞曰:‘皇帝为君兴’,三公伏,皇帝坐,乃前进璧。

”又汉崔寔《四民月令》:“正月之朔,是谓正日,躬率妻孥,洁祀祖弥。

及祀日,进酒降神毕,乃室家尊卑,无大无小,以次列于先祖之前,子妇曾孙,各上椒酒于家长,称觞举寿,欣坎如也。

”南朝梁宗懔《荆楚岁时记》:“正月一日,是三元之日也......鸡鸣而起。

先于庭前爆竹,以辟山臊恶鬼。

帖画鸡,或斫镂五采及土鸡于户上。

造桃板著户,谓之仙木。

绘二神贴户左右,左神荼,右郁垒,俗谓之门神。

于是长幼悉正衣冠,以次拜贺。

进椒柏酒,饮桃汤。

进屠苏酒、胶牙饧下五辛盘,进敷于散,服却鬼丸。

各进一鸡子。

凡饮酒次第,从小起。

”宋吴自牧《梦梁录.正月》:“正月朔日,谓之元旦,俗呼新年。

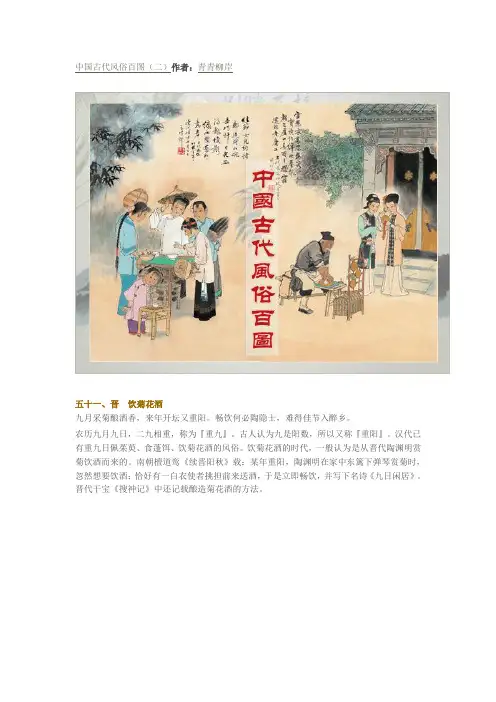

中国古代风俗百图(二)作者:青青柳岸五十一、晋饮菊花酒九月采菊酿酒香,来年开坛又重阳。

畅饮何必陶隐士,难得佳节入醉乡。

农历九月九日,二九相重,称为『重九』。

古人认为九是阳数,所以又称『重阳』。

汉代已有重九日佩茱萸、食蓬饵、饮菊花酒的风俗。

饮菊花酒的时代,一般认为是从晋代陶渊明赏菊饮酒而来的。

南朝檀道鸾《续晋阳秋》载:某年重阳,陶渊明在家中东篱下弹琴赏菊时,忽然想要饮酒;恰好有一白衣使者挑担前来送酒,于是立即畅饮,并写下名诗《九日闲居》。

晋代干宝《搜神记》中还记载酿造菊花酒的方法。

五十二、唐登乐游原乐游原上游人多,重九登高乐如何。

留恋夕阳无限好;寸阴难买莫蹉跎。

据《续齐谐记》载,东汉桓景跟费长房学道术。

一日,费告知桓:九月九日有大灾,可速回家,让全家插茱萸,登高饮菊花酒,即能免灾。

从此形成一种风俗。

王维《九月九日忆山东兄弟》:『独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

』茱萸是茴香科植物,据说戴其茎、花有避疫的功效。

李白《宣州九日寄崔侍御》诗:『九日茱萸熟,插鬓伤早白。

』杜牧有《九日齐山登高》诗。

五十三、宋冬舂一年辛苦到腊中,舂米碓杵运成风。

筛簸分藏三日毕,除夕香满饭盎馨。

江南至腊八日,家家舂米。

因腊月米较坚实,舂时可少损耗。

南宋范成大有《冬舂行》诗云:『腊中储蓄百事利,第一先舂年计米。

群呼步碓满门庭,运杵成风雷动地。

筛匀箕健无粞糠,百斛只费三日忙。

齐头圆洁箭子长,隔篱耀日雪生光。

土仓瓦龛分盖藏,不蠹不腐常生香……』五十四、宋馈岁不计酒食与野鲜,每逢岁暮送年盘。

馈赠虽少风淳厚,友邻情谊溢山川。

北宋时,年底人们互赠礼物,称为『馈岁』。

苏轼有《馈岁》诗。

南宋周密《武林旧事》载:一入腊月后,路上便可见挑担者送酒肉。

称为『送年盘』。

不计送多少,主要在表示祝贺。

五十五、清卖春联塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。

当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。

据《宋史·蜀世家》载:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,『以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春』,这是我国最早的春联。

100种失传的中华民俗绘画旧时人们的生活多姿多彩,有千种模样、万般风情。

物换星移,时过境迁,许多民俗活动不复存在或趋于消亡。

这100幅民俗图向我们展示了先人们丰富的生活样态,让我们真切感受到中华文明最生动活泼的一面。

1、剃头图其人挑担游于街市之间,手执“唤头”,串走胡同,每到大街,将担放地,等来往之人刮脸、打辫子、剃头,方便之至。

2、卖茶汤图其人肩挑水桶、火壶,遇食者,开水冲面成糊,上撒红糖,其味甚甜,当作点心而已。

3、卖鸭蛋图其人由“胜芳”买来若干,在京腌咸,卖于人食之,其味甚美。

(注:胜芳镇,在北京通往天津的路上)。

4、卖芝麻秸图其人身挑筐、架,内盛芝麻秸、松木枝,在沿街吆呼卖于住户,年底祭神焚化也。

5、修脚图每日间手持竹板,名曰“对君作”,长期游街,竹板一响,便知修脚的来。

如遇修脚之人,二人对坐,将脚搁在膝盖上,用小小刀割取脚上鸡眼,让其行路平稳。

庙场必有。

6、看西湖景图天下之景,无胜于西湖,所以取此为名。

然造此物者种种不一,有大有小,有用锣鼓唱歌者,有指画中景致而说者。

遇庙集者,即多分挣也。

7、卖零绸子图其人在各处买来各色零绸,至集庙之中,就地铺包袱上摆各色材料,每块可做何使用,其价若干,随口便讲,令人好买。

8、医道图京中医士有太医、御医之号,乃是在太医院应差者,如有人请看,马钱二吊四百文、四吊八百文不等。

如来到门首看病者,给钱数百,作为“门脉”。

9、摆西瓜摊图每逢夏季,此瓜盛行之际,街市设有桌案,用刀将瓜切开,红瓤黑子名曰“枪次瓜”,白瓤白子名曰“三白瓜”,其味甚甜,去暑止渴,零买食之,方便之极也。

10、点蒿子灯图七月十五日,以蒿子一棵,上以纸条,内裹包许多香头以火点之似星星。

又用荷叶一个,中心插蜡,名曰荷叶灯。

俱系耍(小)儿玩物。

11、过卖图其人又名勤行、跑堂之说也。

每逢居、楼、园、馆、酒市等有人遇内饮酒吃饭,此人烫酒端菜,百般殷勤,所为多来照顾,名曰过卖也。

12、卖蝈蝈图中国冬夏俱有蜗蝈。

中国古代风俗百图图文:网络制作:老猪(点击翻页)风俗是特定社会文化区域内历代人们共同遵守的行为模式或规范。

风俗的多样性,是人们在习惯上,往往将由自然条件的不同而造成的行为规范差异,称之为“风”;而将由社会文化的差异所造成的行为规则之不同,称之为“俗”。

所谓“百里不同风,千里不同俗“正恰当地反映了风俗因地而异的特点。

本片收集了百幅反映中国古代风俗的图片,敬请观赏。

宋燃爆竹霹雳声中旧岁除,为惊疫魃燃青竹。

一自火药发明后,难止新年放鞭俗宋教坊自乐良辰美景奈何天,泪眼装欢又一年。

堪喜岁首无官役,相聚青楼奏管明拜年送名片拜年不必进府门,送上名片抵见人。

各处贺岁皆如此,赠予纸店大笔唐饰梅花妆初七人日又立春,梅花点额颜色新。

此身若在含章殿,疑是寿阳宫里人晋馈春盘立春咸作春盘尝,芦菔芹芽伴韭黄。

互赠友僚同此味,果腹勿须待膏宋宫中赐银幡新春拜过至初三,大内银幡赐百官。

朝回两袖天香满,帽饰招得笑语明鞭春牛年年春打六九头,烟火爆竹放未休。

五彩旌旗喧锣鼓,围看府尹鞭春唐放灯火树银花不夜天,游人元宵多留连。

灯山星桥笙歌满,金吾放禁任狂宋蚕卜捉弄米粉状蚕丝,内藏吉语待尔食喜得佳兆虽自设,依然欢乐不可支明走百病上城头姐妹元宵结伴游,金吾不禁登城头。

走出深闺祛百病,胜到岳阳万丈楼清猜灯谜弹壁灯贴三面题,摩肩搭背来猜谜。

本似前朝射覆事,文思机敏方解清请紫姑神元宵之夜请紫姑,保佑吉祥赐安福。

终归女儿同情意,焉辨荒唐事有元结羊肠元宵初过犹自忙,家家女儿结羊肠。

含情暗思心中语:何时得似双鸳鸯清走百病摸门钉元宵雪衬一灯红,走百病后摸门钉。

但愿来年生贵子,不枉今番寒夜行送穷年年晦日送穷神,柳车草船载出门。

沥酒再拜早离去;老穷方走新穷临春社千寻古栎笑声中,此日春风属社公。

割肉卜瓦馀风在,更喜畅饮治耳聋斗草社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁归。

青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来迎富古人采莲携鼓游,今朝杂花插满头。

相随郊外游一日,迎富即是忘忧愁周(郑国)踏青溱洧河畔钟鼓交,踏青游人乐陶陶。

中国古代人生百态图(精美组图)1、打梳头油2、窝脖儿解放前,在北京的马路上,常见有人窝着脖子,背着东西健步疾走。

这是为人搬家或代人送嫁妆的。

这种行业叫“扛肩”的,也叫“窝脖儿”。

过去,北京中上人家嫁女,多将嫁妆交与喜轿铺,由喜轿铺用红漆桌摆好,由人抬着(几抬、几十抬不等)穿街越巷,以示阔气。

可穷人家嫁女,顶多有一大一小木箱,及脸盆、油灯等物,所以,只雇个“窝脖儿的”便一“窝”了事。

“窝脖儿匠”常由喜轿铺代找。

因此,这行人就归在喜轿铺的组织内。

收入的二成交柜上入帐。

“窝脖儿的”代人搬家,又须交车脚业包运人二成。

因为,那时搬家多由车脚业包运。

另外,还有些“窝脖儿的”专归皇室懋勤殿绳子库管。

这些人是专为慈禧太后扛运贵重陈设的。

如夏天西太后到万寿山去避暑,“窝脖儿的”就得把她的心爱之物“窝”到那里去。

每次窝运的官价是一两二钱银子,可实发不过八钱银子。

3、小什不闲乞丐故意在鼻子上涂上白粉的「小什不闲」乞丐,打著小钹,伶牙俐齿地挨门乞讨。

4、卖大碗茶5、卖风车6、锔碗过去百姓人家,打破了碗舍不得扔掉,而是找个补锅锔碗的(补锅匠往往兼锔碗),修起来继续使用。

锔,是指用一种弯曲的钉(称钯钉、钯锔或锔子),将有裂缝的器物接补起来。

修碗的方法是打钯锔。

手艺人将打破的碗片拼拢起来,用线扎缚固定,计算一下该打几个钯锔,做好记号,然后用金刚钻在瓷碗外壁接缝两侧分别钻出小孔,接着取铜质或铁质的枣核形钯锔(如钉书针大小)用小槌细心钉入小孔。

最后在打了钯锔的地方涂上一种特制的白色灰膏,再用布擦拭,抹去多余的灰膏,一只碗就修好了。

打过钯锔的碗完全可以放心使用。

当然其他瓷器如瓷坛、瓷杯等也可以同样修复。

瓷器的硬度很大,必须要用金刚钻才钻得了孔,因此民间有“没有金刚钻,别揽瓷器活”的说法。

还有,百姓居家过日子都图个平安吉祥,万一小孩不慎打破了碗,家人不会责怪,而是连称“好局,好局”。

“锔”与“局”谐音,“好锔”,原意是可以锔,而好局就变成“局气好”的意思了,意为好运即将来临。

中国古代民俗图120幅(1-40)1、跑旱船2、织席:3、卖槟榔:叫卖槟榔糕的,槟榔为生津液助消化的中药。

槟榔糕的制法是在熬糖时放入切成薄片的槟榔,然后制作成小块出售。

售卖者背着盛有槟榔糕的木制匣子,并带着一个布口袋。

买时可收现钱,也可用妇女梳落的长发换取,其布袋即装头发用的。

售者的吆喝为“乱头发换槟榔糕!”4、吹糖人儿:5、卖琉璃喇叭:琉璃喇叭是庙会或春节期间在厂甸卖的玩具。

琉璃即玻璃。

喇叭有两种:一种是小孩玩的,约一尺多长;另一种是成人玩的,长约三尺。

同时出售的还有一种用极薄的玻璃烧制,状似葫芦的玩具,名曰“响葫芦”,北京又管它叫“倒掖气”、“扑扑噔儿”。

所谓“倒掖气”是必须用呼吸的方法吹出声音;“扑扑噔儿”则是象声,因它全靠前面的玻璃来回震动,发出“扑噔、扑噔”的响声。

6、拾粪:也就是掏厕所的,身背木桶手拿木把铁勺,晚上时还会拿一三面用纸一面玻璃的诸葛灯。

7、卖玻璃镜:溶化后的碎玻璃作成薄片用纸镶好,上面画上图案出售。

8、串铃卖药:卖药小贩或行医看病的先生使用的响器。

北京人叫其为“虎撑子”或“镯子”因像妇女所带手镯。

此铃是以带有圆孔的熟铁片翻卷打成的圆环,比镯子略小,环内装几位铁制小圆珠,外面留有一条缝。

郎中以食指、中指、无名指伸入铁铃的中间的大孔内,用大指轻轻一托,手臂弯到比肩稍高再摇动,小圆珠发出一连串的铃声,随走随摇。

卖药者身背药箱,肩搭褡裢,右手举一幌子,左手摇铃。

听到铃声或看到幌子,就知道卖药行医的来了9、耍耗子:10、拉冰床:北京冬天的冰,给人增添了不少乐趣,同时也给人增加了一种便利,这便是冰嬉与冰床。

冰嬉是古代冰上运动。

冰嬉是满族人的习俗。

清代皇王们对于冰嬉十分重视,每年还要举行大典,亲临检阅。

在故宫博物院藏有一幅乾隆时期内廷供奉所画的《冰嬉图》。

民间的冰床是以木材制成床形,长五尺余,宽约三尺,可同时乘坐三四人。

在木床与冰面的结合处以铁条镶嵌,以减少床的摩擦。

冰床的主人在前牵绳以拉拖床体,借冰之力使拖床在冰上滑行,故又名拖床。

中国古代传统节日及风俗ppt2023-10-26•春节•清明节•中秋节•端午节目•其他传统节日•中国传统节日的意义与价值录01春节春节起源于上古时代的岁首祈年祭祀,是农耕文明下的产物。

起源春节的传说有多种,其中最为流传的是关于年兽的故事,人们用烟火、红色的对联和鞭炮来驱赶年兽,以求来年丰收和平安。

传说起源与传说家庭团聚春节期间,千家万户都会团聚在一起,共同欢度佳节。

人们会前往亲朋好友家拜年,送上祝福和红包,表达对彼此的关心和尊重。

人们会在家门口贴上春联、年画和门神,寓意着祈福、辟邪和迎祥。

春节期间,烟火和鞭炮声声响起,营造出热闹、欢乐的氛围。

除夕守岁是春节的重要习俗之一,家长会给孩子发压岁钱,而饺子则是春节期间的主食之一,寓意着团圆和幸福。

传统习俗拜年烟火和鞭炮守岁、压岁钱和饺子贴春联、年画和门神1春节与现代社会23现代社会中,春节的传统习俗得到了很好的传承和发扬,同时也不断融入了新的元素和形式。

传统与现代的融合随着社会的发展和生活水平的提高,年味儿逐渐变得淡薄,人们对于过年的热情和期待也发生了变化。

年味儿的变化春节期间,越来越多的人选择外出旅游,享受假期和休闲时光。

春节旅游热02清明节起源清明节起源于古代的寒食节和上巳节,是古代中国人民为了纪念忠臣介子推和弘扬孝道而设立的节日。

传说相传,介子推为了救晋文公,被烧死在绵山,晋文公为了纪念他,下令将介子推被烧死的这一天定为寒食节。

随着时间的推移,寒食节逐渐与上巳节合并,演变成了现在的清明节。

起源与传说扫墓祭祖清明节是中国人传统的扫墓祭祖的节日,人们会前往祖先墓地,献上鲜花、纸钱等物品,并祭拜祖先。

传统习俗踏青清明节也是踏青的好时节,人们会到公园、山野、湖畔等地踏青游玩,欣赏春天的美景。

插柳清明节是杨柳发芽抽绿的时间,民间有折柳、戴柳插柳的习俗,人们会折下嫩绿的柳枝,戴在头上或挂在门前,寓意着迎接春天的到来。

传统与现代的融合随着社会的发展,清明节这个古老的节日也逐渐融入了现代元素。

古代风俗百图,赶紧收藏!在中国这片土地上,在几千年的漫长时间里,祖祖辈辈流传下来了很多民俗,如今几乎很难见到了,下面100幅民俗图,是先人鲜活的生活写照,有些已经逝去,有些即将逝去,让我们跨越千年历史,与古人邂逅在历史长河里,回味一下古人的那些风俗!01、▲燃爆竹(宋)02、▲教坊自乐(宋)03、▲拜年送名片(明)04、▲饰梅花妆(唐)05、▲走月亮(清)06、▲宫中赐银幡(宋)07、▲鞭春牛(明)08、▲放灯(唐)09、▲蚕卜(宋)10、▲走百病上城头(明)11、▲猜灯谜(清)12、▲请紫姑神(清)13、▲结羊肠(元)14、▲走百病摸门钉(清)15、▲送穷(唐)16、▲春社(宋)17、▲斗草(宋)18、▲蓬携鼓游(宋)19、▲踏青(周)20、▲流觞赋诗(晋)21、▲踏青(北朝)22、▲内宴冷餐(唐)23、▲担酒上坟(宋)24、▲斗百草(明)25、▲祭扫(唐)26、▲走马射箭(唐)27、▲荡秋千(五代)28、▲卖柳条(清)29、▲浴佛节(唐)30、▲挂五彩线(宋)31、▲染红指甲(宋)32、▲射柳(辽)33、▲饮菖蒲酒(明)34、▲挂钟馗(清)35、▲晒书翻经(金)36、▲蛛丝乞巧(唐)37、▲穿针比巧(宋)38、▲供摩侯罗(宋)39、▲丢巧针(清)40、▲拜魁星(清)41、▲盂兰盆道场(元)42、▲放湖灯(明)43、▲荷叶灯(清)44、▲鸡冠花供祖(清)45、▲屠狗狩猎(辽)46、▲拜新月(唐)47、▲秋社(宋)48、▲钱塘弄潮(宋)49、▲供兔儿爷(清)50、▲饮菊花酒(晋)51、▲登乐游原(唐)52、▲馈春盘(晋)53、▲冬舂(宋)54、▲馈岁(宋)55、▲卖春联(清)56、▲喝豆粥(清)57、▲祭灶(宋)58、▲吃灶糖(清)59、▲跳灶王(清)60、▲烧火盆(宋)61、▲照田(宋)62、▲驱傩(唐)63、▲镜听(唐)64、▲儿童卖痴呆(宋)65、▲打灰堆(宋)66、▲贴门神(明)67、▲压岁钱(清)68、▲罗杆(清)69、▲新妇不跪(唐)70、▲展示嫁妆(清)71、▲抓周啐(宋)72、▲折柳(唐)73、▲步障(唐)74、▲驿站送信(元)75、▲茶贩(宋)76、▲货郎担(金)77、▲磨镜(明)78、▲拉车卖酒(清)79、▲骑驴打球(唐)80、▲相扑(唐)81、▲蹴鞠(宋)82、▲捶丸(宋)83、▲妇女踢球(明)84、▲放纸鸢(明)85、▲打陀罗(清)86、▲六博(汉)87、▲双陆(唐)88、▲弄剑与踏杯舞(汉)89、▲西域歌舞(唐)90、▲瓦子内说书(宋)91、▲傀儡戏(宋)92、▲酒楼唱曲(金)93、▲高跷(清)94、▲子弟书(清)95、▲太平鼓(清)96、▲盲人走街卖艺(清)97、▲刺青(唐)98、▲斗鸡(晋)99、▲猴戏(明)100、▲斗蟋蟀(清)真的是大开眼界,。

全套清代十二月令图轴农历一月也叫正月,吴自牧在《梦梁录·正月》中说,“正月朔日,谓之元旦,俗呼为新年。

”唐人苏味道在《正月十五夜》诗中描述:“火树银花合,星桥铁锁开。

”正月又称端月,那是秦朝为避始皇之忌讳,正与嬴政的“政”谐音,故而把正月改为端月。

《后汉书·冯衍传》中说:“开岁发春兮,百卉含英。

”这里的“开岁”也是指农历一月。

这幅画表现的是正月十五闹元宵的夜景。

图中到处张灯结彩,人们赏灯饮酒,燃放焰火。

儿童在灯架下嬉戏。

整幅画将节日的喜庆场面表现得淋漓尽致。

“春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

”宋人叶绍翁的诗句中的红杏,花开二月故称杏月。

又因二月为春季之中,所以又叫仲春。

《尔雅·释天》说:“二月为如。

”又据郝懿行义疏云:如者,随从之义,万物相随而出,如如然也。

阴历二月因而又称如月。

农历二月,万物复苏,天气又寒变暖。

图中杏花绽放,人们纷纷走出户外,踏春,嬉戏,男人们则携带着猎具,狩猎,观景。

此情此景使人不由想起宋代僧人志南的一句诗:“沾衣不湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

”农历三月,也称阳春三月,天气渐暖,百木转荣。

画家以“上已(即农历三月初三)踏青”的民俗为主题,描绘了在阳光下,文人墨客在小河边“流觞”饮酒,豪放不羁的场面。

“曲水流觞”又名“九曲流觞”,是古时上已节(魏晋时期以三月三代替)所玩的一种游戏。

觞,是古代一种盛酒器,通常为木制或陶制,木制的可浮于水。

而陶制的杯,两侧有耳,也称“羽觞”,但由于其重于木杯,玩时须放在荷叶上,才能浮水而行。

每年农历三月初三,人们坐在“曲水流觞”的石刻旁,利用水流上下游间的落差,在上游放置酒杯,任其顺流而下,杯在谁的面前打转或停下,谁即取来饮之,彼此相与为乐,举觞相庆。

农历四月,正值梅子黄熟,阴雨连绵。

柳宗元诗“梅雨”云:“梅实迎时雨,苍茫值晚春。

”故四月也叫梅月。

《尔雅·释天》说:“四月为余。

”郝懿行义疏云:“四月万物皆生枝叶,故曰余。