中国古代风俗百图

- 格式:pps

- 大小:4.83 MB

- 文档页数:102

中国古代风俗百图(下)中华民族的古代风俗,时至今日很多已经消失不见了。

如今,越来越多的人开始关注中华民族传统文化,《古代风俗百图》给我们展示曾经那些美好的传统风俗。

51、▲登乐游原(唐) 乐游原上游人多,重九登高乐如何。

留恋夕阳无限好;寸阴难买莫蹉跎。

52、▲馈春盘(晋) 立春咸作春盘尝,芦菔芹芽伴韭黄。

互赠友僚同此味,果腹勿须待膏粱。

53、▲冬舂(宋) 一年辛苦到腊中,舂米碓杵运成风。

筛簸分藏三日毕,除夕香满饭盎馨。

54、▲馈岁(宋) 不计酒食与野鲜,每逢岁暮送年盘。

馈赠虽少风淳厚,友邻情谊溢山川。

55、▲卖春联(清) 塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。

当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。

56、▲喝豆粥(清) 喜到初八腊月天,门前舍豆俗相沿。

信士弟子熬粥夜,念佛声声结善缘。

57、▲祭灶(宋) 时届腊月二十四,灶君朝天欲言事。

酒糟涂灶醉司命,男儿酌献女儿避。

58、▲吃灶糖(清) 岁暮方思媚灶王,香瓜元宝皆麦糖。

粘口何需多如此,买颗先令小儿尝。

59、▲跳灶王(清) 年关催人诸事忙,乞儿结伴扮灶王,敲竹歌噪门前舞,赏钱好言禀玉皇。

60、▲烧火盆(宋) 春前五日夜初更,排门燃火如昼晴。

儿孙围坐鸡犬忙,迎得来岁好收成。

61、▲照田(宋) 腊月廿五天正寒,长竿燃炬照南田。

侬家今夜火最旺,定知来年多稻蚕。

62、▲驱傩(唐) 驱傩吹笛又击鼓,瘦鬼涂面赤双足。

桃弧射矢茅鞭打,鼠窜引得众欢呼。

63、▲镜听(唐) 夫君远宦盼回程,跪拜灶前点香灯。

怀中抱镜藏门候,闻人初言细品评。

64、▲儿童卖痴呆(宋) 除夕悦民夜禁开,儿童结队提灯来。

沿街穿巷呼贱价,赚取翁媪买痴呆。

65、▲打灰堆(宋) 除夕黎明打粪堆,一任灰尘满院飞。

但求万事如吾愿,定放汝向彭泽归。

66、▲贴门神(明) 当年恶梦惊唐王,秦琼敬德守门旁。

传到草民小茅舍,也请将军佑吉祥。

67、▲压岁钱(清) 钟打五更又一年,儿孙长高开笑颜。

分食枣糕与橘荔,更喜遍赐压岁钱。

68、▲罗杆(清) 昔日乌鸦救汗王,索罗杆顶供斗粮。

图说中国古老传统习俗精彩画面中国的传统习俗形式多样,内容丰富多样,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分,也是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程。

而我们从这些流传至今的风俗礼仪里,还可以清晰地看到历代人民社会生活的精彩画面。

【踏青】始于周(郑国).溱洧河畔钟鼓交,踏青游人乐陶陶.红男绿女佩香草,两情相悦赠芍药.《诗经·郑风》有一首民歌《溱洧》,其中说:一对青年男女,要到溱洧二河边上去看集会,他们相互逗笑,并赠送芍药.高亨《诗经今注》说:『郑国风俗,每逢春季的一个节日(旧说是夏历三月初三的上巳节),这首诗正是叙写这个集会.』实际上,郑国的上巳节是我们已知的最早的情人节。

【六博】始于汉.六白六黑十二棋,双方相争博一局.只缘获筹心欢悦,废寝忘食仍嗜迷。

六博在汉代流行.出土汉俑即有二人对坐六博者.鲍宏《博经》:『用十二棋,六棋白,六棋黑,所掷头,谓之琼.』每人六棋,局分十二道,中间横一空间为水,放鱼两枚.博时先掷采,后行棋.棋到水处则食鱼,食一鱼得二筹.更多具体玩法,已失传。

【弄剑与踏杯舞】始于汉.壮夫弄剑不弄丸,上下青光慑人寒.长袖应随笙鼓乐,跳踏圆杯舞君前.四川出土汉画像砖中百戏部分有『跳丸』或称『弄丸』者,一男子赤上身,双手上举,空中有五个圆球,加其手中一球当为六球.汉代壁画百戏中亦有一人在弄六丸,梳髻着衣,似为妇女.沂南汉墓石刻百戏中一赤上身男子,所弄为四把短剑.:我国的杂技在两千多年前便有了相当高超的水平。

【流觞赋诗】始于晋.修禊文会聚溪头,羽觞载酒曲水流.酣饮赋诗联佳句,留得美名在士俦.《论语》:『暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归.』证明周代已有到水边洗涤污浊,消灾去病之俗.所谓修禊,即指临水洗濯以除不祥.到晋代,变为临水流杯的文人聚会.《荆楚岁时记》:『』东晋时,王羲之曾于上巳在会稽山阴兰亭举行修禊之会,并作有《兰亭叙》。

【重阳饮菊花酒】始于晋。

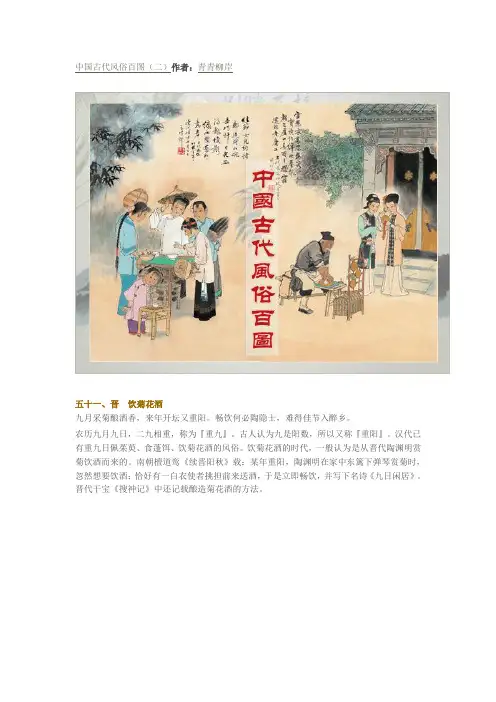

中国古代风俗百图(二)作者:青青柳岸五十一、晋饮菊花酒九月采菊酿酒香,来年开坛又重阳。

畅饮何必陶隐士,难得佳节入醉乡。

农历九月九日,二九相重,称为『重九』。

古人认为九是阳数,所以又称『重阳』。

汉代已有重九日佩茱萸、食蓬饵、饮菊花酒的风俗。

饮菊花酒的时代,一般认为是从晋代陶渊明赏菊饮酒而来的。

南朝檀道鸾《续晋阳秋》载:某年重阳,陶渊明在家中东篱下弹琴赏菊时,忽然想要饮酒;恰好有一白衣使者挑担前来送酒,于是立即畅饮,并写下名诗《九日闲居》。

晋代干宝《搜神记》中还记载酿造菊花酒的方法。

五十二、唐登乐游原乐游原上游人多,重九登高乐如何。

留恋夕阳无限好;寸阴难买莫蹉跎。

据《续齐谐记》载,东汉桓景跟费长房学道术。

一日,费告知桓:九月九日有大灾,可速回家,让全家插茱萸,登高饮菊花酒,即能免灾。

从此形成一种风俗。

王维《九月九日忆山东兄弟》:『独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

』茱萸是茴香科植物,据说戴其茎、花有避疫的功效。

李白《宣州九日寄崔侍御》诗:『九日茱萸熟,插鬓伤早白。

』杜牧有《九日齐山登高》诗。

五十三、宋冬舂一年辛苦到腊中,舂米碓杵运成风。

筛簸分藏三日毕,除夕香满饭盎馨。

江南至腊八日,家家舂米。

因腊月米较坚实,舂时可少损耗。

南宋范成大有《冬舂行》诗云:『腊中储蓄百事利,第一先舂年计米。

群呼步碓满门庭,运杵成风雷动地。

筛匀箕健无粞糠,百斛只费三日忙。

齐头圆洁箭子长,隔篱耀日雪生光。

土仓瓦龛分盖藏,不蠹不腐常生香……』五十四、宋馈岁不计酒食与野鲜,每逢岁暮送年盘。

馈赠虽少风淳厚,友邻情谊溢山川。

北宋时,年底人们互赠礼物,称为『馈岁』。

苏轼有《馈岁》诗。

南宋周密《武林旧事》载:一入腊月后,路上便可见挑担者送酒肉。

称为『送年盘』。

不计送多少,主要在表示祝贺。

五十五、清卖春联塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。

当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。

据《宋史·蜀世家》载:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,『以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春』,这是我国最早的春联。

⽼北京民间风俗百图——下象棋图此中国着象棋之图也。

此棋⿊、红各⼗六⼦,分车、马、相(或作“象”)、⼠(或作“仕”)、炮各⼀对,⼀帅,⼀将,共三⼗⼆⼦,乃是闲解闷对车玩艺⽽已。

百科名⽚象棋,⼜称中国象棋(英⽂现译作Xiangqi)。

在中国有着悠久的历史,属于⼆⼈对抗性游戏的⼀种,暗棋阁也是其中⼀种传统玩法,由于⽤具简单,趣味性强,成为流⾏极为⼴泛的棋艺活动。

中国象棋是我国正式开展的78个体育运动项⽬之⼀,为促进该项⽬在世界范围内的普及和推⼴,现将“中国象棋”项⽬名称更改为“象棋”。

此外,⾼材质的象棋也具有收藏价值,如:⾼档⽊材、⽟⽯等为材料的象棋。

更有⽂⼈墨客为象棋谱写了诗篇,使象棋更具有⼀种⽂化⾊彩。

概述 象棋,亦作“象碁”,英⽂名为Xiangqi。

1.先秦六簙戏⽤象⽛做的棋⼦。

⿊⽩各六枚。

《楚辞·招魂》:“菎蔽象棊,有六簙些。

”王逸注:“⾔宴乐既毕,乃设六簙,以菎蔽作箸,象⽛为棊,丽⽽且好也。

” 洪兴祖补注引鲍宏《博经》:“⽤碁⼗⼆枚,六⽩,六⿊。

” 2.古代弈之⼀种,亦⽈象戏。

相传战国时已有之。

汉刘向《说宛·善说》:“燕则鬭象棋⽽舞郑⼥。

”其后北周武帝制《象经》,集百僚讲说。

据传《象经》有⽇⽉星⾠之象,以寓兵机。

《隋书·经籍志》兵家著录《象经》⼀卷,题周武帝撰,书亦不传。

宋司马光作有《古局象棋图》,与今象棋不同。

3.现今通⾏的象棋,相传为唐代⽜僧孺所制。

刻圆⽊或⽛、⾻为棋⼦三⼗⼆枚,红⿊各半。

两⼈对弈,红⽅以帅统仕、相及俥、傌、炮各⼆,兵五;⿊⽅以将统⼠、象及车、马、炮各⼆,卒五。

弈时双⽅轮流⾏棋,以将⼀⽅之将帅捉死为胜。

象棋的棋⼦设置受到古代两军作战形式的影响,周朝时军队的基本编制“伍”是由5名步兵组成的,作战兵器也由⼸、⽎、⽭、⼽、戟5种为⼀组配合使⽤。

这就是棋阵双⽅各有5个⼩卒的缘由。

简史 根据出古⽂物与⽂献,恰图兰卡在波斯库思⽼⼀世时发展成沙特兰兹,经丝路传⼊中国成北周象戏、在唐代成为宝应象棋,最后中国⼈在宋代改造成现在的中国象棋。

「民俗知识」王弘力中国古代风俗百图(第三辑)道场超度安亡魂,原有盂兰古意存。

庆赞中元贴门首,酒海肉山飨活人。

七月十五日,道家称为『中元节』;佛家为『盂兰盆节』。

《梦粱录》:『七月十五日,一应大小僧尼寺院设斋解制,谓之法岁周圆之日。

其日,……宗亲贵家有力者,于家设醮饭僧荐悼,或拔孤魂。

僧寺亦于此日建盂兰盆会,率施主钱米,与之荐亡。

』『盂兰盆』为梵语音译,意为『解倒悬』。

通常在道场还设有孤棚,离地六尺,广有十五六平方米,各家施舍之三牲、五牲、山珍海味等摆列其上,并插有『普醴阴光』、『甘露门开』等小旗。

在放焰口仪式完毕,群众竞抢祭品,谓之『抢孤』。

得到之小旗,被视为出海之护身符。

四十二明放湖灯轻舟荡漾玉波澄,中元盂兰放湖灯,梵呗伴得笙管韵,古寺东山月又升。

中元节有放湖灯之习俗。

此俗在宋已有之,但当时是『差内侍往龙山放江灯万盏。

』《扬州画舫录》:『放荷花灯,中夜开船,张灯如元夕,谓之盂兰盆会。

盖江南中元节,每多妇女买舟作盂兰放焰口,燃灯水面,以赌胜负。

』《燕京岁时记》:『至中元日,例有盂兰盆会,扮演秧歌、狮子诸杂技。

晚间,沿河燃灯,谓之放河灯。

』清蒋有尨《西湖竹枝词·放湖灯》诗。

湖灯,即在小板上用彩纸做成荷花状,中点蜡烛,又称『水旱灯』。

传说水上放灯是为亡魂引路;与上元在陆上张灯有别。

四十三清荷叶灯月到中元照衢明,小儿竞擎荷叶灯。

成群结伴游巷陌,银花万点似火城。

《燕京岁时记》:『中元黄昏以后,街巷儿童以荷叶燃灯,沿街唱曰:「荷叶灯,荷叶灯,今日点了明日扔。

」又以青蒿粘香而燃之,恍如万点流萤,谓之蒿子灯。

市人之巧者,又以各色彩纸制成莲花、莲叶、花篮、鹤鹭之形,谓之莲花灯。

』《日下旧闻考》:『荷叶灯之制,自元明以来即有之,今尚沿其旧也。

』查慎行《京师中原词》:『万柄红灯裹绿纱,亭亭轻盖受风斜。

满城荷叶高价卖,不数中原洗手花。

』庞垲《长安杂兴效竹枝体》:『万树凉生霜气清,中元月上九衢明。

小儿竞把青荷叶,万点银花散火城。

这100种中华民俗图,你都见过吗?..........................................................正文开始.............................................................旧时人们的生活多姿多彩,有千种模样、万般风情。

物换星移,时过境迁,许多民俗活动不复存在或趋于消亡。

这100幅民俗图向我们展示了先人们丰富的生活样态,让我们真切感受到中华文明最生动活泼的一面。

1、剃头图其人挑担游于街市之间,手执“唤头”,串走胡同,每到大街,将担放地,等来往之人刮脸、打辫子、剃头,方便之至。

2、卖茶汤图其人肩挑水桶、火壶,遇食者,开水冲面成糊,上撒红糖,其味甚甜,当作点心而已。

3、卖鸭蛋图其人由“胜芳”买来若干,在京腌咸,卖于人食之,其味甚美。

(注:胜芳镇,在北京通往天津的路上)。

4、卖芝麻秸图其人身挑筐、架,内盛芝麻秸、松木枝,在沿街吆呼卖于住户,年底祭神焚化也。

5、修脚图每日间手持竹板,名曰“对君作”,长期游街,竹板一响,便知修脚的来。

如遇修脚之人,二人对坐,将脚搁在膝盖上,用小小刀割取脚上鸡眼,让其行路平稳。

庙场必有。

6、看西湖景图天下之景,无胜于西湖,所以取此为名。

然造此物者种种不一,有大有小,有用锣鼓唱歌者,有指画中景致而说者。

遇庙集者,即多分挣也。

7、卖零绸子图其人在各处买来各色零绸,至集庙之中,就地铺包袱上摆各色材料,每块可做何使用,其价若干,随口便讲,令人好买。

知青天天看,交易担保,放心买,李丽芬一首《爱不释手》,勾起满满的回忆!小程序8、医道图京中医士有太医、御医之号,乃是在太医院应差者,如有人请看,马钱二吊四百文、四吊八百文不等。

如来到门首看病者,给钱数百,作为“门脉”。

9、摆西瓜摊图每逢夏季,此瓜盛行之际,街市设有桌案,用刀将瓜切开,红瓤黑子名曰“枪次瓜”,白瓤白子名曰“三白瓜”,其味甚甜,去暑止渴,零买食之,方便之极也。

中国古代风俗百图图文:网络制作:老猪(点击翻页)风俗是特定社会文化区域内历代人们共同遵守的行为模式或规范。

风俗的多样性,是人们在习惯上,往往将由自然条件的不同而造成的行为规范差异,称之为“风”;而将由社会文化的差异所造成的行为规则之不同,称之为“俗”。

所谓“百里不同风,千里不同俗“正恰当地反映了风俗因地而异的特点。

本片收集了百幅反映中国古代风俗的图片,敬请观赏。

宋燃爆竹霹雳声中旧岁除,为惊疫魃燃青竹。

一自火药发明后,难止新年放鞭俗宋教坊自乐良辰美景奈何天,泪眼装欢又一年。

堪喜岁首无官役,相聚青楼奏管明拜年送名片拜年不必进府门,送上名片抵见人。

各处贺岁皆如此,赠予纸店大笔唐饰梅花妆初七人日又立春,梅花点额颜色新。

此身若在含章殿,疑是寿阳宫里人晋馈春盘立春咸作春盘尝,芦菔芹芽伴韭黄。

互赠友僚同此味,果腹勿须待膏宋宫中赐银幡新春拜过至初三,大内银幡赐百官。

朝回两袖天香满,帽饰招得笑语明鞭春牛年年春打六九头,烟火爆竹放未休。

五彩旌旗喧锣鼓,围看府尹鞭春唐放灯火树银花不夜天,游人元宵多留连。

灯山星桥笙歌满,金吾放禁任狂宋蚕卜捉弄米粉状蚕丝,内藏吉语待尔食喜得佳兆虽自设,依然欢乐不可支明走百病上城头姐妹元宵结伴游,金吾不禁登城头。

走出深闺祛百病,胜到岳阳万丈楼清猜灯谜弹壁灯贴三面题,摩肩搭背来猜谜。

本似前朝射覆事,文思机敏方解清请紫姑神元宵之夜请紫姑,保佑吉祥赐安福。

终归女儿同情意,焉辨荒唐事有元结羊肠元宵初过犹自忙,家家女儿结羊肠。

含情暗思心中语:何时得似双鸳鸯清走百病摸门钉元宵雪衬一灯红,走百病后摸门钉。

但愿来年生贵子,不枉今番寒夜行送穷年年晦日送穷神,柳车草船载出门。

沥酒再拜早离去;老穷方走新穷临春社千寻古栎笑声中,此日春风属社公。

割肉卜瓦馀风在,更喜畅饮治耳聋斗草社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁归。

青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来迎富古人采莲携鼓游,今朝杂花插满头。

相随郊外游一日,迎富即是忘忧愁周(郑国)踏青溱洧河畔钟鼓交,踏青游人乐陶陶。

中国古代民俗图120幅(1-40)1、跑旱船2、织席:3、卖槟榔:叫卖槟榔糕的,槟榔为生津液助消化的中药。

槟榔糕的制法是在熬糖时放入切成薄片的槟榔,然后制作成小块出售。

售卖者背着盛有槟榔糕的木制匣子,并带着一个布口袋。

买时可收现钱,也可用妇女梳落的长发换取,其布袋即装头发用的。

售者的吆喝为“乱头发换槟榔糕!”4、吹糖人儿:5、卖琉璃喇叭:琉璃喇叭是庙会或春节期间在厂甸卖的玩具。

琉璃即玻璃。

喇叭有两种:一种是小孩玩的,约一尺多长;另一种是成人玩的,长约三尺。

同时出售的还有一种用极薄的玻璃烧制,状似葫芦的玩具,名曰“响葫芦”,北京又管它叫“倒掖气”、“扑扑噔儿”。

所谓“倒掖气”是必须用呼吸的方法吹出声音;“扑扑噔儿”则是象声,因它全靠前面的玻璃来回震动,发出“扑噔、扑噔”的响声。

6、拾粪:也就是掏厕所的,身背木桶手拿木把铁勺,晚上时还会拿一三面用纸一面玻璃的诸葛灯。

7、卖玻璃镜:溶化后的碎玻璃作成薄片用纸镶好,上面画上图案出售。

8、串铃卖药:卖药小贩或行医看病的先生使用的响器。

北京人叫其为“虎撑子”或“镯子”因像妇女所带手镯。

此铃是以带有圆孔的熟铁片翻卷打成的圆环,比镯子略小,环内装几位铁制小圆珠,外面留有一条缝。

郎中以食指、中指、无名指伸入铁铃的中间的大孔内,用大指轻轻一托,手臂弯到比肩稍高再摇动,小圆珠发出一连串的铃声,随走随摇。

卖药者身背药箱,肩搭褡裢,右手举一幌子,左手摇铃。

听到铃声或看到幌子,就知道卖药行医的来了9、耍耗子:10、拉冰床:北京冬天的冰,给人增添了不少乐趣,同时也给人增加了一种便利,这便是冰嬉与冰床。

冰嬉是古代冰上运动。

冰嬉是满族人的习俗。

清代皇王们对于冰嬉十分重视,每年还要举行大典,亲临检阅。

在故宫博物院藏有一幅乾隆时期内廷供奉所画的《冰嬉图》。

民间的冰床是以木材制成床形,长五尺余,宽约三尺,可同时乘坐三四人。

在木床与冰面的结合处以铁条镶嵌,以减少床的摩擦。

冰床的主人在前牵绳以拉拖床体,借冰之力使拖床在冰上滑行,故又名拖床。

过年了!这《中国古代风俗百图》,不发对不起大家!化俗为美在这片土地上,我们民族生活了几千年。

在几千年的时间里,流传下来了很多民俗,透过这些民俗,我们可以窥见先民的生活状态,可以了解民族文化。

连环画泰斗王弘力的《中国古代风俗百图》是画家集大成代表作之一,这100幅配上诗词的民俗图,简直美极了!01爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

——王安石《元日》02内宴初开锦绣攒,教坊齐奏万年欢。

——和凝《宫词百首》03不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐。

我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。

——文征明《拜年》04若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆。

——唐·牛峤《红蔷薇》05中秋共把斗香烧,姐妹邻家举手邀。

联袂同游明月巷,踏歌还度彩云桥。

——清周宗泰《姑苏竹枝词》06朝回两袖天香满,头上银幡笑阿咸。

——苏轼《和子由除夜元日省宿致斋三首》07鞭牛县门外,争土盖春蚕。

——唐·元稹《生春》08月色灯光满帝都,香车宝辇隘通衢。

——李商隐在《正月十五夜闻京有灯恨不得观》09今年上元家里住,村落无灯惟有雨。

隔溪丛祠稍箫鼓,不知还有游人否?儿女炊玉作蚕丝,中置吉语默有祈,小儿祝身取官早,小女只求蚕事好。

——杨万里《上元夜里俗粉米为蚕丝,书吉语置其中以占一岁之祸福,谓之蚕卜,因戏作长句》10为游百病走周遭,约束簪裙总取牢。

偏有凤鞋端瘦极,不扶也上女墙高。

——六对山人《锦城竹枝词》11燕子衔笺,春灯说谜,夜短嫌天窄。

——郑板桥《念奴娇·宏光》12身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑。

——李商隐《正月十五夜闻京有灯恨不得观》13元宵初过犹自忙,家家女儿结羊肠。

含情暗思心中语:何时得似双鸳鸯。

——元代诗词14女伴金箍燕尾肥,手提长袖走桥迟。

前门钉子争来摸,今年宜男定是谁。

——清·李孚青《都门竹枝词》15年年到此日,沥酒拜街中。

万户千门看,无人不送穷。

——唐·姚合《晦日送穷三首》16箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

古代风俗百图,赶紧收藏!在中国这片土地上,在几千年的漫长时间里,祖祖辈辈流传下来了很多民俗,如今几乎很难见到了,下面100幅民俗图,是先人鲜活的生活写照,有些已经逝去,有些即将逝去,让我们跨越千年历史,与古人邂逅在历史长河里,回味一下古人的那些风俗!01、▲燃爆竹(宋)02、▲教坊自乐(宋)03、▲拜年送名片(明)04、▲饰梅花妆(唐)05、▲走月亮(清)06、▲宫中赐银幡(宋)07、▲鞭春牛(明)08、▲放灯(唐)09、▲蚕卜(宋)10、▲走百病上城头(明)11、▲猜灯谜(清)12、▲请紫姑神(清)13、▲结羊肠(元)14、▲走百病摸门钉(清)15、▲送穷(唐)16、▲春社(宋)17、▲斗草(宋)18、▲蓬携鼓游(宋)19、▲踏青(周)20、▲流觞赋诗(晋)21、▲踏青(北朝)22、▲内宴冷餐(唐)23、▲担酒上坟(宋)24、▲斗百草(明)25、▲祭扫(唐)26、▲走马射箭(唐)27、▲荡秋千(五代)28、▲卖柳条(清)29、▲浴佛节(唐)30、▲挂五彩线(宋)31、▲染红指甲(宋)32、▲射柳(辽)33、▲饮菖蒲酒(明)34、▲挂钟馗(清)35、▲晒书翻经(金)36、▲蛛丝乞巧(唐)37、▲穿针比巧(宋)38、▲供摩侯罗(宋)39、▲丢巧针(清)40、▲拜魁星(清)41、▲盂兰盆道场(元)42、▲放湖灯(明)43、▲荷叶灯(清)44、▲鸡冠花供祖(清)45、▲屠狗狩猎(辽)46、▲拜新月(唐)47、▲秋社(宋)48、▲钱塘弄潮(宋)49、▲供兔儿爷(清)50、▲饮菊花酒(晋)51、▲登乐游原(唐)52、▲馈春盘(晋)53、▲冬舂(宋)54、▲馈岁(宋)55、▲卖春联(清)56、▲喝豆粥(清)57、▲祭灶(宋)58、▲吃灶糖(清)59、▲跳灶王(清)60、▲烧火盆(宋)61、▲照田(宋)62、▲驱傩(唐)63、▲镜听(唐)64、▲儿童卖痴呆(宋)65、▲打灰堆(宋)66、▲贴门神(明)67、▲压岁钱(清)68、▲罗杆(清)69、▲新妇不跪(唐)70、▲展示嫁妆(清)71、▲抓周啐(宋)72、▲折柳(唐)73、▲步障(唐)74、▲驿站送信(元)75、▲茶贩(宋)76、▲货郎担(金)77、▲磨镜(明)78、▲拉车卖酒(清)79、▲骑驴打球(唐)80、▲相扑(唐)81、▲蹴鞠(宋)82、▲捶丸(宋)83、▲妇女踢球(明)84、▲放纸鸢(明)85、▲打陀罗(清)86、▲六博(汉)87、▲双陆(唐)88、▲弄剑与踏杯舞(汉)89、▲西域歌舞(唐)90、▲瓦子内说书(宋)91、▲傀儡戏(宋)92、▲酒楼唱曲(金)93、▲高跷(清)94、▲子弟书(清)95、▲太平鼓(清)96、▲盲人走街卖艺(清)97、▲刺青(唐)98、▲斗鸡(晋)99、▲猴戏(明)100、▲斗蟋蟀(清)真的是大开眼界,。

中国古代民俗图120幅(41中国古代民俗图 120幅41、瞧香:瞧香的,即“巫婆”。

北京人很少称巫婆而称瞧香的。

由于昔日迷信成风,对于疾病成因及治疗法缺乏起码的知识,因此才使不少人,尤其是妇女们将治病的希望寄托于神灵,于是这种瞧香的便出现了。

42、卖吊炉烧饼:其人用泥炉一个,内烧劈柴,铁链挂在梁间,以白面做成烧饼,上粘芝麻,放在泥炉之下铁盘内,少刻竟熟,名曰吊炉烧饼。

43、卖江米人:以糯米粉为主料,加小麦粉、水,着色,蒸成熟面团后,用刀、剪、簪、花纹模等工具,手工捏塑成民间小件玩赏工艺品。

44、卖艺45、瞽目人:瞽人所祀先卜先乐,计为五位,即天皇、地皇、人皇、旷祖(师旷)、朔祖(东方朔)。

瞽人所学,不外“弹唱”、“卜算”两点,却多一半是全通,单学一点的很少,不过因某点专长,而专用某点便了。

瞽人学艺,须有三位师父,第一是“业师”,即启蒙的师父,学弹唱基本功夫,卜算的《流年赶》、《开流书》,学成以后,好坏程度虽不可知,总以能拉出马竿去挣饭吃,即为业师所赐。

第二是“保师”,保师固然是应负保证责任,保证业师必须尽心教授,保证徒儿必须学成供养业师,但除此之外,更须负“保徒”问业之责,不仅仅是一个保证人而已。

第三是“代师”,即瞽人从业师学成以后,如欲深造某项技能,则须拜代师,所谓“拜门学某”的便是。

瞽目人的技能,除有特殊习艺以外,大部只分“算命”、“唱曲”两种。

瞽目人算命,只有“六爻卦”、“推八字”两种:唱曲是瞽目人的主要技能,瞽目人唱曲,大半都会弹弦子,所唱歌曲大别为“细活”、“大路活”。

46、打铁铁匠身板好,手艺巧,干活的姿态也好看,乒乒乓乓一阵,一件件精美的铁器便告完成了,放进冷水里一激,坚硬无比。

有的铁匠还在铁件上打上自己的印记,这活儿便更叫绝了。

歌谣曰:叮叮当、叮叮当、打铁的匠人拉风箱,通红的铁块锤子夯,火星子一迸明晃晃,犁铧子一晌打六张,马掌子一晌打一箱。

小锤点,大锤夯,噗哧一个火星子,烧了大姐的花衣裳。

中国古代风俗百图

图文:网络

制作:老猪

(点击翻页)

E-mail文化传播网

风俗是特定社会文化区域内历代人们共同遵守

的行为模式或规范。

风俗的多样性,是人们在习惯上,往往将由自然条件的不同而造成的行为规范差异,称之为“风”;而将由社会文化的差异所造成的行为规则之不同,称之为“俗”。

所谓“百里不同风,千里不同俗“正恰当地反映了风俗因地而异的特点。

本片收集了百幅反映中国古代风俗的图片,敬

请观赏。

宋燃爆竹霹雳声中旧岁除,为惊疫魃燃青竹。

一自火药发明后,难止新年放鞭俗。

宋教坊自乐良辰美景奈何天,泪眼装欢又一年。

堪喜岁首无官役,相聚青楼奏管弦。

明拜年送名片拜年不必进府门,送上名片抵见人。

各处贺岁皆如此,赠予纸店大笔金。

唐饰梅花妆初七人日又立春,梅花点额颜色新。

此身若在含章殿,疑是寿阳宫里人。

晋馈春盘立春咸作春盘尝,芦菔芹芽伴韭黄。

互赠友僚同此味,果腹勿须待膏粱。

宋宫中赐银幡新春拜过至初三,大内银幡赐百官。

朝回两袖天香满,帽饰招得笑语喧。

明鞭春牛年年春打六九头,烟火爆竹放未休。

五彩旌旗喧锣鼓,围看府尹鞭春牛。

唐放灯火树银花不夜天,游人元宵多留连。

灯山星桥笙歌满,金吾放禁任狂欢。

宋蚕卜捉弄米粉状蚕丝,内藏吉语待尔食。

喜得佳兆虽自设,依然欢乐不可支。

明走百病上城头姐妹元宵结伴游,金吾不禁登城头。

走出深闺祛百病,胜到岳阳万丈楼。

清猜灯谜弹壁灯贴三面题,摩肩搭背来猜谜。

本似前朝射覆事,文思机敏方解疑。

清请紫姑神元宵之夜请紫姑,保佑吉祥赐安福。

终归女儿同情意,焉辨荒唐事有无。

元结羊肠元宵初过犹自忙,家家女儿结羊肠。

含情暗思心中语:何时得似双鸳鸯。

清走百病摸门钉元宵雪衬一灯红,走百病后摸门钉。

但愿来年生贵子,不枉今番寒夜行。

送穷年年晦日送穷神,柳车草船载出门。

沥酒再拜早离去;老穷方走新穷临。

春社千寻古栎笑声中,此日春风属社公。

割肉卜瓦馀风在,更喜畅饮治耳聋。

斗草社下烧钱鼓似雷,日斜扶得醉翁归。

青枝满地花狼藉,知是儿孙斗草来.

迎富古人采莲携鼓游,今朝杂花插满头。

相随郊外游一日,迎富即是忘忧愁。

周(郑国)

踏青溱洧河畔钟鼓交,踏青游人乐陶陶。

红男绿女佩香草,两情相悦赠芍药。

晋流觞赋诗修禊文会聚溪头,羽觞载酒曲水流。

酣饮赋诗联佳句,留得美名在士俦。

北朝

踏青北国三月沐春风,香车纷然乐踏青。

游人谁顾杨柳绿,竞看佳丽映桃红。

唐内宴冷餐御赐冷食满宫楼,鱼龙彩旗四面稠。

千官尽醉犹教坐;归来月上金殿头。

宋担酒上坟骑驴担酒祭祖坟,一路春光满眼新。

道旁关扑掷得顺,竿挑利物好夸人。

斗百草百花争艳满庭芳,莺歌燕舞女儿乡。

不喜饮酒猜拳乐,闲将斗草过时光。

祭扫寒食祭扫冢一堆,风吹旷野纸钱飞。

黄泉不知生人泪;暮雨萧萧惆怅归。

走马射箭垂杨金堤翠幕连,健儿走马射堂前。

国家尚武多才俊,方显干城诸英贤。

代

荡秋千阳春女儿笑语喧,绿杨影里荡秋千。

身轻裙薄凌空舞,疑是嫦娥下九天。

清卖柳条清明一霎又今朝,闻得沿街卖柳条。

相约比邻诸姊妹,一枝斜插绿云娇。

唐浴佛节佛光普照遍长安,吃斋诵经建寺庵。

居士男女多布施;为求来生结善缘。

宋挂五彩线榴花照眼艾蒿香,挂符门帘饮雄黄。

粽角流苏悬彩穗,平安佑尔度端阳。

宋染红指甲端午阶前采凤仙,小钵加矾细细研。

染红女儿纤纤指,粉白黛绿更增妍。

辽

射柳端午祈雨置天棚,乐园东南柳色青。

分朋赛射柔条断,赢得神箭誉满营。

明饮菖蒲酒采得菖蒲届端阳,酿成美酒送异香。

角黍蔗浆祝尔寿,何妨纵饮入醉乡!

清挂钟馗终南进士舞龙泉,端午时节壁上悬。

仗君辟邪歼群丑,免得鬼魅扰人间。

金晒书翻经三伏朝爽晒书篇,庵院翻经结善缘。

近事信女乐相助,愿修来世福寿全。

唐蛛丝乞巧七夕织女赐新妆,挑来蛛丝盒中藏。

明朝结成玲珑网;试比阿谁称巧娘。

宋穿针比巧供果焚香祝新秋,庭中比巧月如钩。

年年闺阁乞织女,男儿何曾求牵牛。

宋供摩侯罗捏塑彩画一团泥,妆点金珠配华衣。

小儿把玩得笑乐,少妇供养盼良嗣。

清丢巧针佳节女儿约诸邻,迭将水碗丢巧针。

日光照得龙梭影,绣出鸳鸯如意君。

清拜魁星七夕女儿祝织女,男士庙中拜魁星。

佑我科举登榜首,供神猪头代三牲。

元盂兰盆道场道场超度安亡魂,原有盂兰古意存。

庆赞中元贴门首,酒海肉山飨活人。

明放湖灯轻舟荡漾玉波澄,中元盂兰放湖灯。

梵呗伴得笙管韵,古寺东山月又升。

清荷叶灯月到中元照衢明,小儿竞擎荷叶灯。

成群结伴游巷陌,银花万点似火城。

清鸡冠花供祖供祖瓶插鸡冠花,一时风靡满京华。

只缘物稀价腾贵,移种四郊入农家。

辽屠狗狩猎选屠白狗埋帐沟,牵鹰出猎起鸣驺。

忽见御帽簪红叶,方知今日是立秋。

唐拜新月妆楼鸾镜拜月明,再乞嫦娥驻美容。

蛾眉新月今相似,如水流年叹无情。

宋秋社社鼓敲时聚庭槐,神盘分肉巧安排。

今番喜庆丰年景,醉倒翁媪笑颜开。

宋钱塘弄潮八月钱塘江口开,万人鼓噪岸边排。

弄潮健儿显身手,风头浪尖逞矫材。