第6节细菌和真菌的繁殖(第1课时)

A组基础训练

1.下列有关菌落的描述正确的是()

A.一个细菌就是一个菌落

B.一个菌落中有大量细菌

C.菌落中的细菌是多细胞的

D.要用显微镜才能观察到菌落

2.“微生物学之父”巴斯德提出保存酒和牛奶的方法是()

A.脱水法B.巴氏消毒法

C.腌制法D.冷藏法

3.葡萄球菌属于()

A.真核生物B.杆菌

C.植物D.原核生物

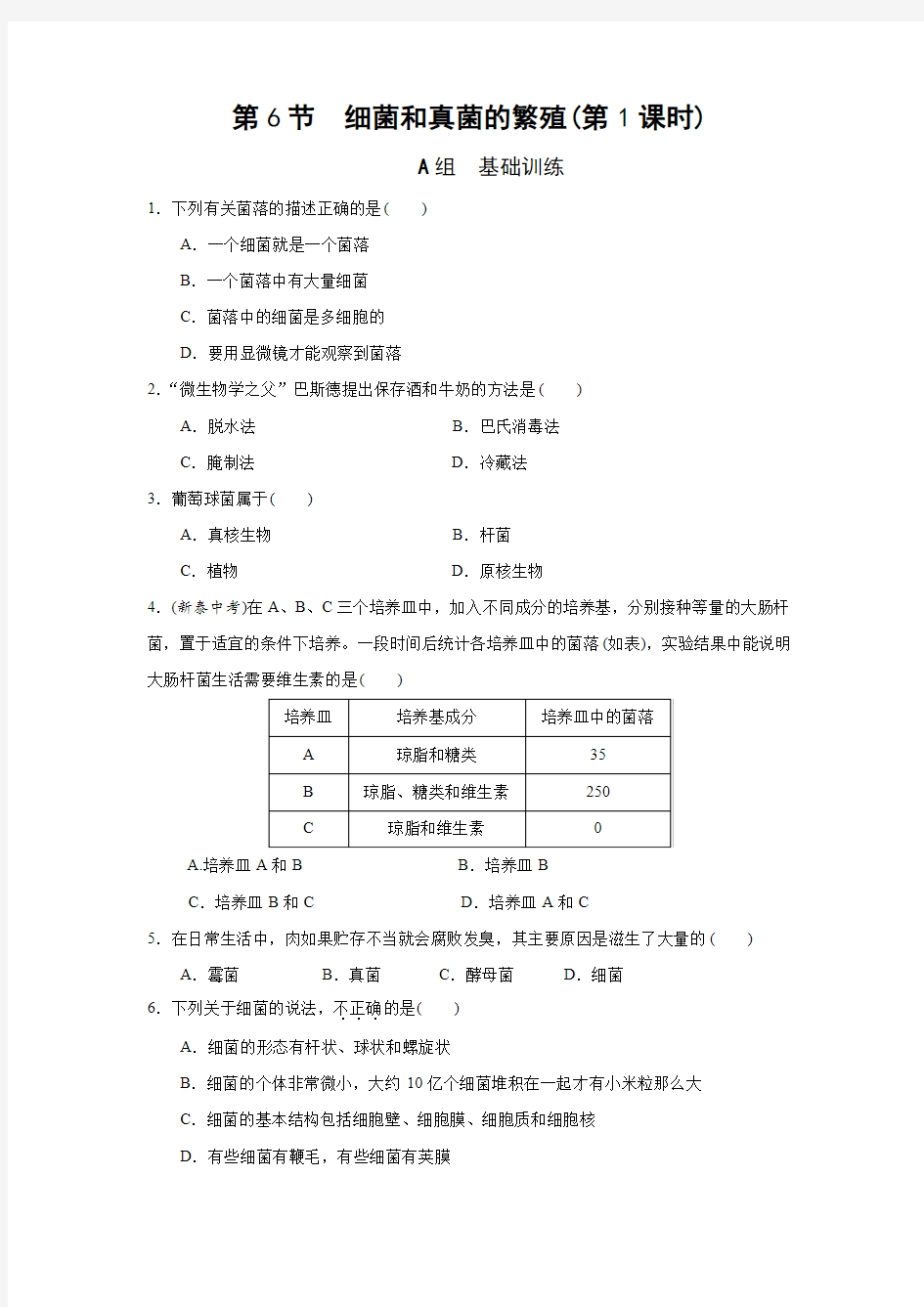

4.(新泰中考)在A、B、C三个培养皿中,加入不同成分的培养基,分别接种等量的大肠杆菌,置于适宜的条件下培养。一段时间后统计各培养皿中的菌落(如表),实验结果中能说明大肠杆菌生活需要维生素的是()

培养皿培养基成分培养皿中的菌落

A琼脂和糖类35

B琼脂、糖类和维生素250

C琼脂和维生素0

A.培养皿A和B B.培养皿B

C.培养皿B和C D.培养皿A和C

5.在日常生活中,肉如果贮存不当就会腐败发臭,其主要原因是滋生了大量的() A.霉菌B.真菌C.酵母菌D.细菌

6.下列关于细菌的说法,不正确

...的是()

A.细菌的形态有杆状、球状和螺旋状

B.细菌的个体非常微小,大约10亿个细菌堆积在一起才有小米粒那么大

C.细菌的基本结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核

D.有些细菌有鞭毛,有些细菌有荚膜

7.下列有关细菌的叙述中不正确的是()

A.细菌细胞有细胞壁,但没有叶绿体

B.细菌细胞没有成形的细胞核

C.可将细菌分为螺旋菌、球菌、杆菌三大类

D.在细菌繁殖后能看到一个个点,就是一个个细菌

8.细菌与动植物、真菌相比,最根本的不同点在于构成生物体的细胞() A.有无液泡B.有无细胞核

C.有无叶绿体D.有无细胞壁

9.炎热的夏天,食物很容易变馊,引起食物腐败变质的主要原因是() A.夏天空气潮湿,化学物质的污染严重

B.食品本身的营养物质含量过高

C.温度较高,食物中的细菌、真菌大量繁殖

D.炎热的夏天,食物的水分蒸发过快

10.外科大夫在给病人做手术之前,要进行严格消毒,手术时还要戴上口罩和手套是为了()

A.防止细菌进入病人体内

B.防止因手消毒不干净而留有细菌

C.防止大夫呼吸时将空气中的细菌带入病人体内

D.以上选项都是

11.细菌和许多真菌“无影无踪”,但又“无处不在”,人们对它们“爱恨交加”。以下关于细菌和真菌的描述正确的是()

A.所有细菌和真菌都是单细胞生物

B.细菌和真菌通过与动植物寄生而使其患病

C.细菌和真菌都必须生长在有氧的环境中

D.所有细菌和真菌都是对人类有害的

12.科学家利用转基因技术,使大肠杆菌产生大量的胰岛素,拯救了大批糖尿病患者,这主要是因为()

A.大肠杆菌容易寻找B.大肠杆菌生产成本低

C.大肠杆菌繁殖快D.大肠杆菌易受人控制

13.大量的细菌能使食物迅速腐烂,食品在冰箱中能保存一定时间不腐烂,主要原因是冰箱

环境中()

A.细菌很少B.细菌繁殖很慢

C.没有细菌D.细菌都冻死了

14.“超级细菌”曾一度引起人们关注,超级细菌是指因为抗菌药物的滥用,使细菌的耐药性不断增强,而出现的具有多重耐药性质的细菌。图乙是日本研究人员首次拍摄到的携带NDM-1基因的“超级细菌”照片。请回答下列问题。

第14题图

(1)从形态上分,细菌可以分成三种类型,图中的这种超级细菌属于________菌。

(2)超级细菌携带的NDM-1基因存在于图甲细菌结构的[]________中。

(3)与植物细胞相比细菌体内没有________,大多数细菌只能利用现成的有机物来生活,其营养方式是______________。

(4)细菌的生殖方式是________生殖,细菌的快速繁殖和形成芽孢的特性,使它们无处不在。

15.细菌必须从外界摄取有机物以获得营养。空气中缺乏营养物质和足够的水分,但是由于细菌身体小而轻,能存在于灰尘颗粒中或短暂悬浮于空气中的液滴内,随空气的流动而传播,既能被送到5000米的高空,也能被送到千里之外。下表为不同地区的细菌分布情况,表中数据可以说明空气中细菌数的多少与________有关。同一地区近地面的空气中细菌数比高空________。

场所空气中的细菌数/米3

畜舍100万~200万个

宿舍2000个

城市街道5000个

市区公园200个

海洋上空1~2个

北极(北纬80°)0~1个

16.我们在学习和生活中,手指上会沾上许多细菌,假设:常洗手可以减少手上的细菌

数量。甲、乙两个同学设计了一个实验,利用盛有灭菌肉汁的蛋白质固体平面培养基的培养装置,分别进行了细菌培养实验,如图所示,请评价他们的实验方案。

第16题图

(1)你认为同学的设计合理,理由是

________________________________________________________________________。

(2)细菌生长所需的营养物质来自________。

(3)放在28℃环境中培养是因为。无菌操作是为了。

B组自主提高

17.(泸州中考)美国政府2016年05月26日宣布,美国境内发现能抗最强的抗生素—多粘菌素的超强细菌,下列对超强细菌的描述中正确的是()

A.超级细菌没有细胞膜

B.超级细菌没有成形的细胞核

C.超级细菌没有细胞壁

D.超级细菌有叶绿体

18.假如小明手上有80个细菌,细菌繁殖速度为30分钟分裂一次,2小时后他手上的细菌数目是()

A.160B.320C.640D.1280

19.将某种细菌接种到盛有细菌培养基的培养皿中,在无菌条件下培养24小时。其处理方法、培养温度和现象结果如下表:

编号处理方法培养温度现象结果

①接种细菌40℃全部表面变浑浊

②接种细菌、上面覆盖醋酸40℃全部表面清晰

③接种细菌0℃全部表面清晰

④无接种细菌40℃全部表面清晰

⑤接种细菌,盖上有抗生素的纸片40℃纸片周围清晰,其余表面浑浊

表中不能成为对照组的是()

A.编号①和编号②B.编号①和编号③

C.编号①和编号④D.编号②和编号⑤

20.如图为某种细菌在一定温度条件下分裂的速度,据图回答下列问题。

第20题图

(1)由图中曲线可知,细菌分裂速度与温度的关系是。

(2)该细菌分裂最快时的温度为________。

(3)家庭使用冰箱保存食物,设定的温度应趋向T0。在此温度下能使食物保持新鲜是因为________________________________________________________________________。

21.为了探究细菌对植物遗体具有分解作用,某校科学兴趣小组的同学设计了如下两套实验方案:

方案一:将同一种树的部分落叶进行灭菌处理后,平均分成甲、乙两组,甲组接种细菌,乙组不接种细菌,两组都放在无菌环境中,实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

方案二:取两种树的等量落叶,分别标为丙组和丁组,将两组落叶进行灭菌处理后,丙组接种细菌,丁组不接种细菌,两组都放在无菌的环境中,两组在实验过程中都添加蒸馏水,使树叶保持湿润。

请根据上述实验方案,回答下列问题:

(1)该探究实验提出的假设是。

(2)方案一的实验变量是________,你认为实验的对照组是________。

(3)方案二的实验变量是________,最终可能获得的实验结果是________组的被分解。

(4)比较以上两种实验方案,你认为较科学的是实验方案________,原因是该方案符合________原则。

(5)实验过程中要添加蒸馏水,使树叶保持湿润,这样做的目的是为细菌生长繁殖提供适宜的________条件。

参考答案

第6节细菌和真菌的繁殖(第1课时) 1-5.BBDAD6-10.CDBCD11-13.BCB

14.(1)杆(2)A核区(3)叶绿体异养

(4)分裂

15.环境污染程度多

16.(1)乙甲同学没有设置对照实验,实验结果不能说明问题,而乙同学设置了对照实验(2)培养基(3)这个温度有利于细菌的生长和繁殖防止空气中的细菌对实验结果产生干扰

17-19.BDD

20.(1)温度从T0上升到T1时,细菌的分裂速度逐渐加快,当温度从T1上升到T2时,细菌的分裂速度逐渐减慢(2)T1(3)抑制了细菌的生长繁殖

21.(1)细菌对植物落叶具有分解作用(2)细菌乙(3)细菌和落叶类型丙(4)一单一变量(5)环境

《细菌和真菌的繁殖》教案一、教学目标 (一)知识与技能 1、熟悉细菌分裂的方式。 2、知道常见的真菌的繁殖方式。 3、了解细菌和真菌的区别。 4、知道细菌真菌的利弊。 (二)过程与方法 1、能够举例说出细菌和真菌存在于生活中。 2、描述细菌和真菌的繁殖方式。 3、细菌和真菌对人类生活的影响。 (三)情感态度与价值观 1、通过本课程学习,知道绝大多数细菌和真菌对人类有益。 2、加深对肉眼看不见的细菌和真菌有科学性的了解。 二、教学重点 细菌和真菌的繁殖方式。 三、教学难点 细菌和真菌的繁殖方式。 四、课时安排 2课时 五、教学准备 多媒体课件、粉笔、图片、实验器材。 六、教学过程 新课导入: 你知道细菌的繁殖速度吗? 新课讲解: 一、细菌的繁殖

1、细菌的繁殖速度。细菌的繁殖速度极快,大多数细菌繁殖一代所需要的时间约为20~30分钟。 2、细菌的繁殖方式。无性生殖,即通过简单的二分裂法产生两个细菌。 3、细菌繁殖过程的描述。分裂时,细胞内的遗传物质DNA,增值一倍,并分裂为两份,移向细菌细胞的两侧,然后细菌中部内陷,形成两个细菌。 4、细菌按形态分类:螺旋菌、球菌、杆菌 5、细菌在对人类的影响。有的细菌对人类有害,有的细菌对人类有益。 6、细菌的利与弊: 弊:①有些细菌会使食物腐烂变臭;②有些细菌会引起动植物和人患病; 利:①能治病;如大肠杆菌能合成对人体有益的,维生素B和维生素E; ②利用细菌可以制成酸奶,酸乳酪,醋,泡菜酸菜等;③细菌可作为分解者参与环境物质再循环; 二、真菌的繁殖 1、真菌的繁殖方式。可以孢子繁殖或出芽生殖。 2、真菌繁殖方式的举例。青霉菌,蘑菇,灵芝可以孢子繁殖;酵母菌可以出芽繁殖。 3、真菌的种类:霉菌、食用真菌、酵母菌。 4、真菌和细菌的区别。细菌的细胞没有成形的细胞核,属于原核生物;真菌在细胞结构上,它与植物细胞相似,有细胞核,属于真核生物。 5、真菌的利与弊: 弊:①有些真菌会使食物发霉;②有些真菌会引起皮肤病(如指甲病等); 利:①蘑菇,木耳等可以食用;②真菌可作为分解者参与环境物质再循环;③利用酵母菌可以发酵面包,酿酒。 6、实验:探究酵母菌发酵的最佳条件。 7、细菌和真菌,通常也称为微生物。几乎所有的食物上都有微生物。

细菌的生长繁殖包括菌体各组分有规律的增长及菌体数量的增加。细菌以简单的二分裂方式无性繁殖,其突出的特点为繁殖速度极快。细菌分裂倍增的必须时间,称为代时,细菌的代时决定于细菌的种类又受环境条件的影响,细菌代时一般为20~30分钟,个别菌较慢,如结核杆菌代时为18~20小时,梅素螺旋体为33个小时。(一)细菌个体的生长繁殖细菌一般以简单的二分裂法进行无性繁殖,个别细菌如结核杆菌偶有分枝繁殖的方式。在适宜条件下,多数细菌繁殖速度极快,分裂一次需时仅20~30分钟。球菌可从不同平面分裂,分裂后形成不同方式排列。杆菌则沿横轴分裂。细菌分裂时,菌细胞首先增大,染色体复制。在革兰氏阳性菌中,细菌染色体与中价体相连,当染色体复制时,中价体亦一分为二,各向两端移动,分别拉着复制好的一根染色体移到细胞的侧。接着细胞中部的细胞膜由外向内陷入,逐渐伸展,形成横隔。同时细胞壁亦向内生长,成为两个子代细胞的胞壁,最后由于肽聚糖水解酶的作用,使细胞壁肽聚糖的共价键断裂,全裂成为两个细胞。革兰氏阴性菌无中介体,染色体直接连接在细胞膜上。复制产生的新染色体则附着在邻近的一点上,在两点之间形成新的细胞膜,将两团染色体分离在两侧。最后细胞壁沿横膈内陷,整个细胞分裂成两个子代细胞。(二)细菌群体生长繁殖规律细菌繁殖速度之快是惊人的。大肠杆菌的代时为20分钟,以此计算,在最佳条件下8小时后,1个细胞可繁殖到200万上,10小时后可超过10亿,24小时后,细菌繁殖的数量可庞大到难以计数据和程度。但实际上,由于细菌繁殖中营养物质的消耗,毒性产物的积聚及环境PH的改变,细菌绝不可能始终保持原速度无限增殖,经过一定时间后,细菌活跃增殖的速度逐渐减慢,死亡细菌逐增、活菌率逐减。

人类对细菌和真菌的利用 教学目标 知识目标 1、举例说出发酵技术在食品制作中的应用。 2、说明食品腐败的原因,运用食品保存的一般方法保存食品。 3、举例说出细菌和真菌与人类防治疾病的关系及在环境保护中的作用。 能力目标 1、通过观察、探究、收集资料等活动,培养学生探究学习的能力和合作交往的能力。 2、尝试制作甜酒、酸奶、酸菜等食品。 情感、态度与价值观 1、在多项实践活动中,体验知识与技术在生产与生活中的作用。 2、关注基因技术在医药生产上的应用。 教学重点和难点 重点:举例说出细菌和真菌在食品制作、食物保存和环保等方面的作用,说明细菌和真菌与人类有着密切关系。 难点:利用发酵技术制作食品的原理。

课前准备 学生:收集日常生活中保存食品的方法、食品包装袋;搜集有关污水处理的资料等。 教师:收集部分日常生活中的发酵食品;制作真菌促进淀粉分解过程及原理的CAI课件;乳酸菌使牛奶变成酸奶的CAI课件。 教学设计 1、通过一些实物、CAI课件及教材内容逐步引导学生认识细菌、真菌在制作中的作用及原理。 2、师生共同探讨甜酒、酸菜等食品的制作。 3、在教师的帮助下,学生利用自己收集的食品包装及方法,并结合教材内容,搞清楚食品包装的常见方法及原理,并学会选择安全食品。 4、教师指导学生阅读课后读物“抗生素今昔”及常见的抗生素的种类及作用,使学生明白细菌、真菌在疾病防治中的重要作用。同时,知道了不能滥用抗生素,选择健康的生活习惯。 5、教师引导学阅读现代科学技术在医药方面等应用的内容,并给以必要的指导,使学生正确认识科学研究与技术进步的社会价值,向学生渗透STS教育。 6、探讨细菌在环境保护中的巨大作用,及如何利用所学知识解决学生身边的环境问题。 教学过程设计

知识目标 1. 说出细菌和真菌的分布特点。 2. 描述细菌和真菌菌落的特征。 3?知道细菌和真菌生活所需要的条件。 能力目标 1 ?通过观察细菌和真菌分布的特点,培养学生的观察能力,发现并分析问题的能力。 2 ?通过探究细菌和真菌的分布特点,培养学生动手操作能力、探究能力、合作能力等。 情感目标 1 ?树立细菌和真菌无处不在的思想意识,从而养成讲究卫生的好习惯。 2 ?通过做“细菌和真菌分布”的探究实验,培养学生的集体主义观念,体验合作与交流的重要性。 教学重点 1 ?说出细菌和真菌的菌落的不同。 2.尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 教学难点 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 教学过程 (一)导入新课 细菌和真菌的个体虽不及动植物高大,但它们在生物圈中却几乎无处不在,请同学们用自己已有的生活常识思考几个问题一一 ①家里吃剩的饭菜存放的时间久了就会变酸,这是什么在作怪? ②橘子或面包存放久了,表面会有一些毛状物,为什么? ③腐烂的树枝上会长出一些木耳,木耳实际上是哪种生物? ④现代社会,啤酒是餐桌上的不可缺少的饮料,你知道它是用一种叫酒曲的霉菌制出的 吗? 细菌和真菌的分布广泛。土壤、水里、空气中乃至我们的身体内外,甚至寒冷的极地和很热的温泉中都可以找到细菌和真菌。 这节课,就让我们一起来学习细菌和真菌的分布。 (二)菌落的观察 在日常生活中,你能用肉眼看到单独存在的细菌、真菌吗? 真菌可分为两类,一类是多细胞的,一类是单细胞的。像蘑菇、木耳这些是属于多细胞 的大型真菌,比较高等。单细胞真菌低等,个体也比较小,用肉眼很难看到。当家里的面包、馒头或 橘子等放久后,我们却能看到它们发霉了,霉菌个体微小,为什么我们又能看得到呢? 2、菌落的概念 因为数量多,所以聚在一起的时候目标就大,所以我们可用肉眼直接看到。像这样的,由一个细菌或真菌繁殖后产生许

微生物的生长条件 细菌生长、微生物繁殖需要营养、水、温度、合适的PH及气体。营养成分,温度,水活度值,PH值,化学抑制剂和气体都能用来控制细菌生长。现分述如下: (1)营养成分: 细菌象任何一种活的生物一样,在其生命过程中需要食物和水。营养成分必须溶于水成为溶液后才能转移到细胞内,所以水是必须的。一般而言,细菌也需要碳,氮,硫和磷源。有些微生物具有必要的酶系统将这些少数简单物质转化成生命过程中需要的复杂化合物,而其它微生物则需要某些已合成的化合物。营养需要的特点和营养转移的机理十分重要,而且也是十分有趣的研究课题。但是除非是微生物学家或生物化学家,否则这些内容则显得较为复杂或枯燥的。从实际角度出发,既然微生物需要营养来生长繁殖,那么适宜卫生以除去残留食物,特别是接触的表面则更为关键。另外,由于微生物需要的营养必须通过溶液转移到细胞内,那么食品加工厂的环境在建筑时应考虑避免积水是十分重要的。 细菌具有特有的生长规律: 通过二分体裂解而繁殖,在条件适宜时,每20到30分钟繁殖一代。现在详细叙述细菌生长的4个周期。 Log期:这是细菌生长的第一期,细菌细胞可能在形态上增大但实际细胞数并未增加。细菌在这一期主要是调整代谢适应环境。一般发生于温度出现显著变化或将细菌从一种培养基接种到另一种培养基中。 对数生长期:即对数期。细胞通过二分体裂解,一个细胞变成两个。在这期中,只要有必要的水份,且温度和营养适宜时,细菌会快速呈指数生长。一个细胞生长后变成两个细胞所需的时间为代时间或倍增时间。 静止期:细菌数保持稳定。由于出现营养短缺和废物增长使细菌生长和死亡的数量保持平衡。 死亡期:由于持续营养物的缺乏和有毒代谢产物的增加,细菌数开始减少。 Log期非常重要,如果食品处理适当,细菌就会处于该期中,不会繁殖。适宜卫生非常重要,其能限制可利用的营养成分,从而抑制细菌生长。 (2)温度 另一个影响细菌生长的核心因素是温度。微生物能在很宽的温度范围内生长,从华氏14度到华氏194度。根据其温度生长范围,微生物分为三类。 嗜冷性细菌在冷藏或接近冷藏条件或华氏32-86度下生长。嗜温性细菌在室温下或接近室温下即华氏50-110度下生长。嗜热性细菌在高华氏110度温度下生长。 除以上三个名词外,另外提出一词"Psychrotroph"。这类细菌的最适温度同嗜温性细菌,但能在冷藏条件下生长。和食品公共卫生有关的微生物大都属于嗜温性,他们的最佳生长温度接近人的体温。比较典型的是,温度愈高(在正常生长范围内),生长速度愈快。出现这种现象可解释为由于酶的催化反应所致,因为温度每升高华氏18度,酶的催化速度增加一倍。 不仅温度是一个问题,而且食品接触这种温度下的总时间也需要控制。目的是减少食品在嗜温性细菌生长温度范围内的接触时间。建议食品保存在华氏40度以下或华氏140度以上。在许多情况下,要完全避免产品接触嗜温性细菌生长温度范围是不可能的。

第五单元第五章第二节人类对细菌和真菌的利用 教学目标: 知识目标:举例说出发酵技术在食品制作中的应用; 了解食品腐败的原因; 细菌和真菌与人类防治疾病的关系。 细菌在环境保护中的作用。 能力目标:尝试制作甜酒、酸奶或泡菜等。 能够运用食品保存的一般方法保存食品 情感、态度和价值观目标:关注转基因技术在医药生产上的应用。 教学重点: 发酵技术在食品制作中的应用; 食品腐败的原因; 食品保存方法; 细菌和真菌与人类防治疾病的关系; 细菌在环境保护中的作用; 教学难点: 发酵技术在食品制作中的应用; 食品腐败的原因; 食品保存方法; 细菌和真菌与人类防治疾病的关系; 教学方法: 讲述法、讨论法; 教学准备: 多媒体课件、相关录像资料; 课时安排: 1课时; 教学过程: 【复习上堂课内容】 师:细菌和真菌在自然界中有哪些作用呢? 生:参与物质循环、引起动植物和人患病、与动植物共生。 师:1,细菌和真菌是如何参与物质循环的? 2,举几个典型的有细菌和真菌引起的动植物和人患病的例子。 3,举例说明细菌和真菌是如何与动植物共生的。 抽学生回答,记入平时成绩。 【新课讲授】 一细菌、真菌与食品的制作 师:细菌和真菌在自然界中有许多的作用,有的对我们人类有益,有的对人类不利。今天这堂课,我们就来学习人类是如何利用细菌和真菌为自身服务的。 师:首先,我们能够利用细菌和真菌制作各种各样的食品。 请同学们自行阅读书P71—72,列出下表

附: (一)酒曲: 纵观世界各国用谷物原料酿酒的历史,可发现有两大类,一类是以谷物发芽的方式,利用谷物发芽时产生的酶将原料本身糖化成糖份,再用酵母菌将糖份转变成酒精;另一类是用发霉的谷物,制成酒曲,用酒曲中所含的酶制剂将谷物原料糖化发酵成酒。从有文字记载以来,中国的酒绝大多数是用酒曲酿造的,而且中国的酒曲法酿酒对于周边国家,如日本、越南和泰国等都有较大的影响。 (二)酵母菌在有氧时和无氧时对葡萄糖分解的反应 (三)制作酸奶 在发酵制品中,酸奶是一种最为流行的产品。酸奶的种类很多,按照脂肪的含量高低,可以分为全脂酸奶(脂肪含量大于3%)、半脱脂酸奶(脂肪含量为1%~3%)和脱脂酸奶(脂肪含量小于1%);按其凝乳状态,又可分为凝固型酸奶和搅拌型酸奶;按照风味又可分为普通酸奶、果味酸奶、果料酸奶等。凝固型酸奶的生产工艺流程如下: 新鲜的全脂或脱脂乳和甜味剂混合→过滤→均质→热处理→冷却→接种→灌装→发酵→冷藏 家庭制作酸奶时主要步骤是:新鲜的全脂或脱脂乳和糖混合→热处理(煮沸)→冷却(42~43 ℃)→接种(加入一些购买的酸奶)→发酵(放在室内温暖的地方数小时,如夏季可放在室温下,冬季可放在取暖设备附近)→冷藏或食用 二归纳制作甜酒的过程 学生讨论,总结 三细菌、真菌与食品保存 师:食品为什么容易腐烂呢? 学生回答。 师:针对食品腐烂的原因,请同学们思考,如何才能让食品不腐烂? 学生讨论、回答。 师:也就是要做好食品的防腐处理,把食品内的细菌和真菌杀死或抑制它们的生长和繁殖。附:P73观察与思考答案: 1.图中有七种保存食物的方法。 2.①蘑菇──脱水法;腊肉类熟食──晒制与烟熏法;果脯──渗透保存法,用糖溶液除去鲜果中的水分;咸鱼──腌制法,用盐溶液除去鲜鱼中的水分。这些方法都是依据除去水分防止细菌和真菌生长的原理。 ②袋装牛奶、盒装牛奶、肉肠──巴斯德消毒法,依据高温灭菌的原理。 ③袋装肉肠──真空包装法,依据破坏需氧菌类生存环境的原理。 ④肉类罐头──罐藏法,依据高温消毒和防止与细菌和真菌接触的原理。 3.还可以采用其他方法:冷藏法、冷冻法(依据低温可以抑菌的原理);使用防腐剂,如用二氧化硫等杀灭细菌;使用射线,如用紫外线、X、γ射线等杀灭细菌等。

第五节人类对细菌和真菌的利用 经学习了细菌和真菌与人类生活的关和形式不容忽视,因为它为提高同学的实践能力、体验知识与技术在实际生活中的应用提供了非常好的素

通过实践活动,体验知识与技术在生产和生活中 学的主体 探究、亲流的能力。整个过程都在培养学生的相互协作的精神,使学生体验到知识与技术在实际生活中

、1 2 (板书 : 利用它们进行冶金等。 密切的关系。 1.提问:利用他们制作食品时,主要根据什么原 示。

理呢? 2.对学生的暗示给予表扬,肯定食品的制作与发酵有关。 (一)演示发酵实验(板书) 1.询问各组“发酵实验”的完成情况。 2.选一组作代表到前边展示实验过程、现象及结论。 3.结合实验,提出问题: 根据你们的推测,气球内充的是哪种气体? 这种气体是怎么产生的? 4.肯定同学的回答,讲述酵母菌体内有多种酶,能够将糖类分解成葡萄糖,在无氧的条件下,会发生下面的反应,(出示Flash,其中一种生成物是未知的,)让同学描述反应过程。 5.请同学打开气球闻一闻,另一种物质是什么? 6.用课件展示发酵原理反应式: 7. 询问各组实验都成功了吗? 引导同学分析实验失败原因,同时对勇于承认失败的同学提出表扬,并激励其他同学学习他实事求是的科学精神。 8.提出问题:同学知道利用发酵原理可以制造哪些食品吗? 9.出示面包,提出问题: 老师带来了利用酵母菌制做的面包,他们很松软,里边有很多小孔,为什么? 吃一口面包没有酒的味道,这又是为什么?(在回答了第一个问题的基础上提出)各组组长举起装置示意,表示课下已完成了“发酵实验”。 用Powerpoint课件展示。 小组讨论、回答 气球里充的是二氧化碳。 酵母菌分解糖时产生的。 观看、思索、回答 酵母菌将葡萄糖分解,产生二氧化碳和其它一种物质。 打开,闻有酒味,肯定产生的另一种物质是酒精。观看,记忆。 如有未成功的组,他们讲述实验过程和结果,其它组同学帮助分析原因。 利用乳酸菌可以制酸奶和泡菜,利用酒曲制酒,利用多种霉菌制酱油,利用酵母菌制面包和馒头。 学以致用: 制作馒头或面包时,酵母菌发酵产生的二氧化碳会在面团中形成许多小孔,使馒头或面包膨大松软。 面团中所含的酒精在蒸烤过程中挥发了,所以没有酒味。

1.6 细菌和真菌的繁殖培优练习 一、选择题(共15题;共30分) 1.如图中表示细菌结构模式图的是() A. B. C. D. 2.下列生物中,可产生抗生素的是() A. 肺炎双球菌 B. 酵母菌 C. 曲霉 D. 青霉 3.用放大镜观察长有青霉的橘子皮,看到成串青绿色孢子,其主要作用是() A. 繁殖后代 B. 吸收水分 C. 吸收有机物 D. 吸收无机盐 4.下列情况中,与真菌的作用无关的是() A. 制作馒头和面包 B. 酿造酱油和红酒 C. 分解动植物的尸体 D. 制造酸奶和香醋 5.幽门螺旋杆菌能损伤胃黏膜造成胃溃疡。下列有关幽门螺旋杆菌的叙述正确的是() A. 有叶绿体 B. 属于多细胞生物体 C. 没有成形的细胞核 D. 可以通过出芽生殖的方式繁殖 6.如图是一种简易的食物保存方法,下列叙述不合理的是() A. 引起食物腐败的原因是微生物的大量繁殖 B. 对食物加热的目的是杀死食物中的微生物 C. 加清水主要是为了阻止空气中微生物的进入 D. 该保存方法和冰箱贮存食物的原理相同 7.如图是某细菌和酵母菌的细胞结构模式图。关于细菌和酵母菌,下列说法正确的是() A. 都有细胞核 B. 都是单细胞生物 C. 都能用肉眼直接观察 D. 都通过分裂方式繁殖后代,属于无性生殖 8.当少量的痢疾杆菌随着食物进入人体后,可能很快就形成大量的菌群,导致人体出现痢疾病症。痢疾杆 菌的繁殖方式是( ) A. 分裂生殖 B. 出芽生殖 C. 营养生殖 D. 孢子生殖 9.野生木耳生长于阴湿腐朽的树干上,也可用椴木和木屑人工栽培,木耳中的多糖能分解肿瘤,能提高 人体免疫力;木耳中的胶质还具有一定吸附能力,对消化系统有清涤作用。根据以上信息,判断下列说法错误的是( ) A. 木耳靠孢子进行繁殖 B. 木耳属于真核生物,有成形的细胞核 C. 木耳是植物,有根茎叶这些器官 D. 木耳吸收腐木上的营养物质,作为自己的营养

《人类对细菌和真菌的利用》教学反思 本节课是《生物学》人教版第五单元第五章第二节的第一课时内容,教学目标是举例并尝试发酵技术在食品制作中的应用;通过发酵实验和尝试制作甜酒、酸奶等食品,提高动手实践和理论联系实际的能力。内容涉及的是细菌和真菌对人类有益的方面,与实际生活的联系极为密切。学生不仅对本节课内容感到新颖、好奇,而且对制作发酵食品还有一种跃跃欲试的冲动。本节虽然知识结构并不复杂,但从科学技术与生活实际的角度看,内容和形式不容忽视,因为它为提高同学的实践能力、体验知识与技术在实际生活中的应用提供了非常好的机会和素材。高效课堂的学习特别强调学生的经历,强调学生的学习体验,增加学生在高效课堂中的参与度。 授课过程中,在老师的引导下,通过小组合作、动手实验、表达交流等活动环节,看到了学生的反应积极踊跃,兴趣浓厚,并且能够联系生活经验利用发酵技术制作食品。由此不仅提高了学生语言表达、逻辑推理等多方面的能力,而且培养了学生的相互协作的精神,更重要的是使学生真正体验到知识与技术在实际生活中的应用。 在教学实施过程中,有下面几个方面处理的较好: 1、在教学中,我把“发酵现象”演示实验改成了学生分组实验,并进行了改进和拓展,教学效果很明显。分组实验进一步培养了学生的实践动手能力,增加了学生的感性认识和小组成员合作探究的意识。并且我对书上实验进行了适当的改进,把装好材料的瓶子放在保温桶中水浴保温,温度保持在40 ℃左右,让学生更快看到实验现象,提高了课堂的实验效率。而且拓展了实验,把气球收集的气体通向澄清的石灰水检验产生的气体成分,并请同学闻一闻产物的气味。通过上述处理,学生对“酵母菌发酵”所需要的原料、条件及产生的物质都有了较直观的认识和感受,比较容易理解课本上阐述的“酵母菌可以把葡萄糖转化为酒精和二氧化碳”等相关内容,留下了深刻的印象。 2、甜酒的制作这一环节,充分利用了教学资源。课前把这一制作过程录成了教学短片,而不是利用网上下载的视频资源,这样更贴近学生生活,让学生在课堂上对甜酒的制作过程加以解说、品尝甜酒,大大激发了学生学习兴趣,增加感性认识,让学生充分体验知识与技术在生产生活中的作用。并且鼓励学生课下亲手制作酸奶,在课外活动中进一步发展自己的实践能力。 3、新旧知识的联系。本节知识性内容不多,但与前后知识联系很密切。在教学过程中,

细菌和真菌的分布教学 设计 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

《细菌和真菌的分布》教学设计 北京市十一学校邢凤玉 一、教学目标 (一)知识目标 1.说出细菌和真菌菌落的不同。 2.知道培养细菌和真菌培养的一般方法,包括配制培养基、灭菌、接种、培养等过程。 3.说出细菌和真菌分布的特点。 (二)能力目标 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 (三)情感态度价值观目标 积极参加探究方案的制定,在与小组成员共同完成实验的过程中,及时互相交流经验,学会与人合作完成探究活动。 二、教学重点 1.说出细菌和真菌的菌落的不同。 2.尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 三、教学难点 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 四、教学准备 教师:培养菌落实物、培养基(配制牛肉膏蛋白胨培养基并高温灭菌)、发霉的橘子、牛肉浸膏、蛋白胨、氯化钠、琼脂实物、无菌棉签,制作课件。 五、教学过程 (一)创设情境,导入新课 在之前的对生态系统知识的学习中,学生已经了解了细菌和真菌。细菌和真菌作为分解者,在整个生物圈中具有重要的作用。那么,在生活中哪些环境中的细菌、真菌比较多哪些环境中比较少哪些环境中没有细菌和真菌同学们会认为,脏的地方(比如厕所)、温暖潮湿的地方、抹布等细菌和真菌比较多。太空中、干燥的地方、消毒水里细菌和真菌比

较少,而实际上这种认识不是完全正确的。教师请同学们比较一下马桶与手机的细菌和真菌的数量,同学们可能都认为当然是马桶微生物数量多。 教师展示马桶与手机相比的数据。 1.由英国《which》杂志开展的研究共抽样检测了30个手机。调查表明:现在英国人使用的6300万支手机中有1470万支手机存在健康隐患。 2.一支普通手机上所携带的有害细菌量是男厕所一个冲厕手柄所携带细菌量的18倍,手机成为更大的卫生隐患。 在我们生活的周围环境中细菌和真菌无处不在,细菌和真菌在生物圈中如何分布呢?让我们来认识一下这些微小生物。 【设计意图】从学生了解的细菌和真菌在生态系统中的作用入手,再通过马桶和手机比较,发现认知冲突,激发学习兴趣。 (二)菌落的观察 通过资料我们知道手机上的细菌数量可能要比马桶的还要多,这个结论是否正确呢我们可否通过实验来验证一下。如果做实验,我们会遇到什么问题学生会对此提出很多的疑问如“细菌太小,看不见”“数量太多,没办法计数”“如何取细菌?”等。教师展示电子扫描电镜下依次放大7万倍后的钉子表面的细菌,让同学们认识到,细菌和真菌等微生物无处不在,而它们数量之多、个头之小的确成为我们实验中遇到的大难题。如何能让我们用教室现有的条件就可以进行探究呢我们什么时候能看到它们呢同学们可能会想到发霉、腐败食物上的黄点或霉点。教师展示培养基上培养的大肠杆菌的图片,这些培养基上呈乳白色的不同大小的圆点就是大肠杆菌。在适宜的环境条件下,细菌和真菌会不断地进行分裂生殖,细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体成为菌落。1 mm3大小的菌落中,就可含有数十亿乃至数百亿个的个体。 每两个同学一组,教师给每组准备一个已经接种并培养好的培养皿,请同学们进行观察并完成以下任务。 1.参照教材,比较细菌和真菌的菌落有何区别并完成表格。 2.判断提供的实物中哪些是细菌菌落哪些是真菌菌落

《细菌和真菌的分布》教学设计 北京市十一学校邢凤玉 一、教学目标 (一)知识目标 1.说出细菌和真菌菌落的不同。 2.知道培养细菌和真菌培养的一般方法,包括配制培养基、灭菌、接种、培养等过程。 3.说出细菌和真菌分布的特点。 (二)能力目标 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 (三)情感态度价值观目标 积极参加探究方案的制定,在与小组成员共同完成实验的过程中,及时互相交流经验,学会与人合作完成探究活动。 二、教学重点 1.说出细菌和真菌的菌落的不同。 2.尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 三、教学难点 尝试采用细菌和真菌培养的一般方法,探究细菌和真菌的分布。 四、教学准备 教师:培养菌落实物、培养基(配制牛肉膏蛋白胨培养基并高温灭菌)、发霉的橘子、牛肉浸膏、蛋白胨、氯化钠、琼脂实物、无菌棉签,制作课件。 五、教学过程 (一)创设情境,导入新课 在之前的对生态系统知识的学习中,学生已经了解了细菌和真菌。细菌和真菌作为分解者,在整个生物圈中具有重要的作用。那么,在生活中哪些环境中的细菌、真菌比较多?哪些环境中比较少?哪些环境中没有细菌和真菌?同学们会认为,脏的地方(比如厕所)、温暖潮湿的地方、抹布等细菌和真菌比较多。太空中、干燥的地方、消毒水里细菌和真菌比较少,而实际上这种认识不是完全正确的。教师请同学们比较一下马桶与手机的细菌和真菌的数量,同学们可能都认为当然是马桶微生物数量多。

教师展示马桶与手机相比的数据。 1.由英国《which?》杂志开展的研究共抽样检测了30个手机。调查表明:现在英国人使用的6300万支手机中有1470万支手机存在健康隐患。 2.一支普通手机上所携带的有害细菌量是男厕所一个冲厕手柄所携带细菌量的18倍,手机成为更大的卫生隐患。 在我们生活的周围环境中细菌和真菌无处不在,细菌和真菌在生物圈中如何分布呢?让我们来认识一下这些微小生物。 【设计意图】从学生了解的细菌和真菌在生态系统中的作用入手,再通过马桶和手机比较,发现认知冲突,激发学习兴趣。 (二)菌落的观察 通过资料我们知道手机上的细菌数量可能要比马桶的还要多,这个结论是否正确呢?我们可否通过实验来验证一下。如果做实验,我们会遇到什么问题?学生会对此提出很多的疑问如“细菌太小,看不见”“数量太多,没办法计数”“如何取细菌?”等。教师展示电子扫描电镜下依次放大7万倍后的钉子表面的细菌,让同学们认识到,细菌和真菌等微生物无处不在,而它们数量之多、个头之小的确成为我们实验中遇到的大难题。如何能让我们用教室现有的条件就可以进行探究呢?我们什么时候能看到它们呢?同学们可能会想到发霉、腐败食物上的黄点或霉点。教师展示培养基上培养的大肠杆菌的图片,这些培养基上呈乳白色的不同大小的圆点就是大肠杆菌。在适宜的环境条件下,细菌和真菌会不断地进行分裂生殖,细菌或真菌繁殖后形成的肉眼可见的集合体成为菌落。1 mm3大小的菌落中,就可含有数十亿乃至数百亿个的个体。 每两个同学一组, 教师给每组准备一个已经接种并培养好的培养皿,请同学们进行观察并完成以下任务。 1.参照教材,比较细菌和真菌的菌落有何区别并完成表格。 细菌菌落 真菌菌落 2.判断提供的实物中哪些是细菌菌落?哪些是真菌菌落? 通过教材的阅读和真实菌落的比较,同学们基本上能够区分出细菌和真菌的菌落,明确可以通过菌落大小、表面形态、颜色等综合分析菌落的类型。明确菌落是由单个细菌或真菌繁殖形成的集合体。

人类对细菌和真菌的利用 1 课时 第二节人类对细菌和真菌的利用 ?教学目标 知识目标 1.通过演示实验和制作甜酒使学生明确——许多食品的制作都要利用细菌和真菌。 2.探究食品腐败原因,使学生明确——食品的保存与细菌、真菌有关。 3.多种疾病的防治与细菌和真菌有关。 4.研究细菌和环境保护的关系。 能力目标 1.通过观察演示实验——发酵现象,培养学生比较、分析思考能力。 2.通过多媒体演示,培养学生观察和收集信息能力。 3.通过分组实验,培养学生动手能力及协作解决问题能力。 4.通过探究“食品腐败原因” ,学以致用想方设法采取一定技术手段解决生活中的食品腐败问题。 情感目标 1.通过对本节学习,使学生辩证地看待细菌和真菌,培养辩证唯物观点。 2.通过本节学习,激发同学学习生物兴趣,热爱自然科学情愫,激发同学 的创造激情 3.通过本节学习,培养同学关注生活现象、放眼世界,关注社会的责任心。 ?教学重点 1.发酵现象及发酵食品制作离不开细菌和真菌。

2.食品腐败的原因及食品保存的主要原理。 3.人类利用细菌和真菌对疾病的防治及利用细菌保护环境。?教学难点 1.发酵现象及发酵食品离不开细菌和真菌。 2.食品防腐败的保存办法。 3.探究细菌和真菌对生活污水处理办法。 4.认识细菌、真菌与疾病防治。 ?教学方法 实验法(演示实验、对照实验、分组实验)、多媒体演示法、“观察—讨论—归纳”法 ?教具准备 1.教师准备: (1)温开水、糖1斤、酵母、玻璃瓶(或矿泉水瓶)、小气球若干个;课外活动小组已准备好的发酵实验挑选效果明显的一组; (2)有关食品保存的多媒体课件;有关污水处理的多媒件课件或电视节目。 (3)酒曲三块、浸泡一昼夜的糯米4500 g(即9斤)分成三份、 凉开水、清洁容器、蒸馏水、清洁筷子、清洁蒸布若干块。 2.学生准备: (1)收集各类药物说明书(特别注意是抗生素药物的);食品保存方法(从日常生活中收集)有关处理污水的信息收集。 (2)各类酸奶袋或瓶。 ?课时安排

1.6 细菌和真菌的繁殖同步练习及答案 一、单选题(共15题;共30分) 1.下列关于细菌、真菌与人类生活关系中的叙述,不正确的是() A.酿酒、做面包、蒸馒头等离不开酵母菌 B.制作泡菜、腐乳等食品离不开霉菌 C.细菌能够使食品腐败、伤口化脓,所以有些细菌是有害的 D.细菌和真菌的主要区别是细菌没有成形的细胞核 2.下列各组生物,都属于真菌的一组是() A.大肠杆菌、银耳、猴头菇 B.酵母菌、金针菇、曲霉 C.青霉菌、蘑菇、紫菜 D.香菇、根霉菌、乳酸菌 3.日常生活中,许多食品、药品的制作都要利用细菌或真菌。下列选项中,属于人类对真菌利用的是() ①制作醋②制作米酒③制作泡菜 ④生产抗生素⑤制作面包 A.①②④ B.②④⑤ C.①③④ D.②③⑤ 4.引起胃炎和胃溃疡的幽门螺杆菌是一种细菌,下列有关幽门螺杆菌的叙述错误的是() A.单细胞生物 B.没有成形的细胞核 C.进行分裂繁殖 D.能进行光合作用 5.在A、B、C三个培养皿中,加入不同成分的培养基,分别接种等量的大肠杆菌,置于适宜的条件下培养。一段时间后统计各培养皿中的菌落(如表),实验结果中能说明大肠杆菌生活需要维生素的是() A.培养皿A和B B.培养皿B C.培养皿B和C D.培养皿A和C 6.下列不是细菌基本形态的是( ) A. 球形 B. 锥形 C. 杆形 D. 螺旋形 7.如图所示是探究“食物上滋生微生物条件”的实验。一星期后用放大镜观察,结果发现只有乙中有大量微生物生长。下列有关分析错误的是( ) A. 甲、乙这一实验对照组中,变量是水分 B. 设置丙的目的是为了排除乙中的微生物可能来自于水 C. 通过甲、乙的对照,说明微生物的生长需要水 D. 通过乙、丙的对照,说明这些微生物不需要从外界摄入营养 8.若将下列四支试管放置在37 ℃的恒温箱中,一周后,其内微生物最多的是() A. B. C. D. 9.外科大夫在给病人做手术之前,要进行严格消毒,手术时还要戴上口罩和手套是为了( )

细菌的生长繁殖 细菌是非常微小而又原始的生物,所以它们的繁殖方式及在培养基上的生长情况与高等动植物细胞有较大的差异。 一、细菌的繁殖方式 细菌主要以无性二分裂方式繁殖(裂殖)。 细菌繁殖速度快,一般细菌约20~30min便分裂一代。 测定群体生长繁殖的方法 (一)计数法 1.显微计数法 2.比浊法 3.平板计数法 4. 液体稀释法 5.膜滤器法 (二)细胞量的测定 1.测定细胞重量法 (1)湿重 (2)干重 2.测定细胞总氮量 3.DNA含量测定 4.其他生理指标测定 二、微生物的群体生长 微生物的群体是指单一纯培养物的群体。微生物特别是单细胞微生物,体积很小,个体生长很难测定且没有实际应用价值。因此,群体生长更具有科研和生产上的意义。 1.生长曲线 (1)延滞期(lag phase) 影响延滞期长短的因素除菌种本身外,主要有三方面:①菌龄②接种量③培养条件 (2)对数期(logarithmic phase) 细胞代谢活性最强,酶的活力也高,菌体内各成分按比例有规律的增加,细胞平衡生长。最突出的特点是细菌数以几何级数增加,代时最短,活菌数和总菌数非常接近。是研究菌体生物学性状如形态、大小、染色性和基本代谢、生理的良好材料,是噬菌体吸附的最适菌龄,也是发酵生产用作种子的最适菌龄。 (3)稳定期(stationary phase)

菌体产量达到了最高点并维持稳定。细胞开始贮存糖原、异染颗粒和脂肪等贮藏物;多数芽胞杆菌在此期形成大量的芽胞,适于芽胞的收集或菌种的保藏;抗生素等次级代谢产物开始大量形成,抗生素发酵生产中应考虑发酵液在此期放罐。(4)衰亡期(decline phase或death phase) 霉菌的群体生长规律 第三节影响微生物生长的因素 (一)生长繁殖的条件 1、营养物质 C源,N源,无机盐,生长因子,水等 2、pH 大多数:6.8~7.4 嗜酸菌:0~5.5 嗜碱菌:8.5~11.5 3、温度 低温菌 10 ~ 20℃(湖泊,深海,冷藏食品) 中温菌 25 ~ 32℃ (腐生菌), 37℃(病原菌) 高温菌 50 ~ 55℃(温泉) 4、氧气 (1)专性需氧菌(obligate aerobe):在有氧气的环境中才能生长,如结核分枝杆菌、枯草芽胞杆菌。 (2)微需氧菌(microaerophilic ):生长过程仅需要少量氧气,如霍乱弧菌。(3)耐氧菌(aerotolerant):生长不需氧,氧气存在与否对其生长影响不大,如乳酸菌。 (4)兼性厌氧菌(facultative anaerobe):在有氧和无氧条件下均能生长,但有氧时生长较好,大多数病原性细菌属于此类。 (5)专性厌氧菌(obligate anaerobe):在无氧或低氧化还原势的环境下生长(游离氧对其有毒害作用),如破伤风梭菌。 厌氧菌在有氧条件下不能生长的原因是: ①厌氧菌缺乏氧化还原电势很高的细胞色素和细胞色素氧化酶,不能氧化营养物质并获取能量; ②缺乏超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)和过氧化氢酶(或过氧化物酶),不能分解超氧离子(O2-)和过氧化氢(H2O2)。 方式:

细菌和真菌在自然界中的作用教案第四节 细菌和真菌在自然界中的作用 一、教学设计思想: 本课教学总的设计思想是想通过多种开放式的教学活动,构建多维互动的课堂教学形式,努力体现现代学习方式的主动性、独立性、独特性、体验性和问题性。以教师为引导,以体验为红线,以思维为主攻,让学生生动活泼地展开探究式学习,引导学生能够从多角度、多层次、比较全面地认识自然界中细菌和真菌的作用。 二、教学目标: 知识目标: .说出细菌和真菌在物质循环中的作用。 2.列举细菌、真菌对动植物及人类的影响。 3.从多角度、多层次比较全面地认识自然界中细菌和真菌的作用。 能力目标: 提高课前探究的能力,收集资料、交流表达的能力,提高观察分析和评价能力。 情感目标: .通过对细菌和真菌与动植物和人类关系的认识,体验从正反两个方面辩证地看问题。

2.形成自觉选择健康的生活方式的思想。 三、重点难点:重点是细菌和真菌在物质循环中的作用。难点细菌和真菌与动植物共生的关系。 四、教学媒体 真菌引起农作物患难与共病的标本;cAI。 课前安排学生准备:收集查阅有关资料,预习教材;课前探究“观察水果和面包的腐烂”,采集的根瘤、地衣及采集过程录像。鉴于本课课前准备内容较多,因此,决定把学生分成若干组分头进行。 五、课时分配:一课时 六、教学过程: 一、引言:一开始,从细菌和真菌在生态系统中的作用引入,由主持人说开场白:如果没有植物,地球将失去绿色,动物都会饿死。如果没有动物,生态平衡也难以维持。如果没有细菌和真菌,生物圈会是什么状况呢?(大多数细菌和真菌是生态系统中的分解者。如果没有分解者,动植物的遗体就会堆积如山,动植物就会丧失生存空间。)从已有的知识基础上逐步展开,非常自然地引出课题。 新课教学: (一)作为分解者参与物质循环 提问:谁能展示细菌真菌是分解者的证据?各小组展示探究“细菌、真菌使食品生霉、腐烂”的结果,其他同学或

细菌和真菌的繁殖 【教学目标】 1.能说出细菌的结构及分类。 2.能说出细菌分裂的方式。 3.能区分细菌和真菌的区别及了解常见的真菌的繁殖方式。 4.了解细菌真菌的利弊。 5.知道食物保存的方法以及在实际生活中的应用。 【教学重难点】 1.细菌真菌的繁殖方式。 2.细菌和真菌结构上的区别。 【教学过程】 活动1: 讲授细菌和真菌。 导入:是什么使食物变味或发霉呢? (细菌、霉菌等。) 新课: 一、引入 食物放久了以后会发臭,使食物发臭的是一种单细胞生物——细菌。 细菌很小,用放大镜看不到单个的细菌,但我们可以看到大量细菌繁殖在一起所形成的细菌团,即菌落。 在猪肉块上看到的每一团细菌就是一个菌落。 二、细菌 1.细菌的结构: (1)细菌的细胞没有成形的细胞核,属于原核生物; (2)细菌没有叶绿体,也没有摄食结构,要依赖现存的有机物生存。 2.细菌按形态分类: 螺旋菌、球菌、杆菌。 3.细菌的繁殖:

细菌分布广,数量多,繁殖快。 繁殖方式:分裂生殖(无性生殖)。 4.细菌的利与弊: 弊: 1)有些细菌会使食物腐烂变臭; 2)有些细菌会引起动植物和人患病; 利: 1)能治病;如大肠杆菌能合成对人体有益的维生素B和维生素E; 2)利用细菌可以制成酸奶,酸乳酪,醋,泡菜,酸菜等; 3)细菌可作为分解者参与环境物质再循环。 三、巴斯德消毒法 有些食物不能用高温加热(如奶),否则会影响它们的营养和味道。 对于这些食物,我们可快速将它们加热至一定温度(一般为80℃),持续半分钟,然后迅速冷却。这样既能杀死食物中的大部分微生物,又能保持原有的味道。这种加热法叫做巴斯德消毒法,是法国科学家路易·巴斯德(Louis Pasteur)发明的。 四、真菌 使面包发霉的是一种霉菌——面包霉。 1.霉菌的结构(与细菌结构比较)。 真菌在细胞结构上,它与动物细胞相似,有细胞核,属于真核生物。 真核生物:植物、动物、真菌。 2.真菌的种类:霉菌、食用真菌、酵母菌。 3.霉菌繁殖、食用菌的繁殖——孢子繁殖。 酵母菌的繁殖——出芽生殖(结构)。 4.真菌的利与弊: 弊: 1)有些真菌会使食物发霉; 2)有些真菌会引起皮肤病(如指甲病等); 利: 1)蘑菇,木耳等可以食用; 2)真菌可作为分解者参与环境物质再循环; 3)利用酵母菌可以发酵面包,酿酒;

第三章细菌的繁殖与代谢 细菌具有独立的生命活动能力,可从外界环境中摄取营养物质,获得能量,具有代谢(Metabolism)旺盛、繁殖(Multiplication)迅速的特点。细菌代谢过程中,可产生多种对人类的生活及医字实践有重要意义的代谢产物。 第一节细菌的营养 细菌从周围环境中吸收作为代谢活动所必需的有机或无机化合物称为营养物质。一种物质可否作为细菌的营养物质,决定于两个因素:①该物质能否经一定的方式进入细胞;②细菌是否具有相应的酶,使进入细胞的物质用于细菌的新陈代谢。 细菌的营养物质有两方面作用:①用于组成细菌细胞的各种成分;②供给细菌新陈代谢中所需能量。 一、细菌的营养物质 各类细菌对营养物质的要求差别很大。包括水、碳源、氮源、无机盐和生长因子等。其主要营养元素及其生理功能见表1。 表3-1 细菌的主要营养元素及功能 1.水:细菌湿重的80~90%为水。细菌代谢过程中所有的化学反应、营养的吸收和渗透、分泌、排泄均需有水才能进行。

2.碳源:各种无机或有机的含碳化合物(CO2、碳酸盐、糖、脂肪等)都能被细菌吸收利用,作为合成菌体所必需的原料,同时也作为细菌代谢的主要能量来源。致病性细菌主要从糖类中获得碳,己糖是组成细菌内多糖的基本成分,戊糖参与细菌核酸组成。 3.氮源:从分子态氮到夏杂的含氮化合物都可被不同的细菌利用。但多数病原菌是利用有机氮化物如氨基酸、蛋白胨作为氮源。少数细菌(如固氮菌)能以空气中的游离氮或无机氮如硝酸盐、铵盐等为氮源,主要用于合成菌体细胞质及其他结构成分。 4.无机盐:钾、钠、钙、镁、硫、磷、铁、锰、锌、钴、铜、钼等是细菌生长代谢中所需的无机盐成份。除磷、钾、钠、镁、硫、铁需要量较多外,其他只需微量。各类无机盐的作用为:①构成菌体成份;②调节菌体内外渗透压;③促进酶的活性或作为某些辅酶组分;④某些元素素与细菌的生长繁殖及致病作用密切相关。如白喉杆菌产毒株其毒素产量明显受培养基中铁含量的影响。培养基中铁浓度降至7mg/L时,可显著增加毒素的产量,故在培养产毒株白喉杆菌PW2制备类毒素的生产中,多采用含铁很少的培养基,其毒素产量可达细菌产生蛋白量的5%以上,约占细菌外分泌总蛋白的75%以上,使培养基含毒素量达500ug/L 研究认为低铁可影响细胞壁的通透性,利于毒素释放。亦有人认为宿主含铁蛋白可抑制白喉毒素基因,故低铁时可导致白喉毒素产量增高。 5.生长因子:很多细菌在其生长过程中还必需一些自身不能合成的化合物质,称为生长因子(Growth factor)。生长因子必须从外界得以补充,其中包括维生素、某些氨基酸、脂类、嘌呤、嘧啶等。 各种细菌对生长因子的要求不同,如大肠杆菌很少需要生长因子,而有些细菌如肺炎球菌则需要胱氨酸、谷氨酸、色氨酸、天冬酰胺、核黄素、腺嘌呤、尿嘧啶、泛酸、胆碱等多种生长因子。致病菌合成能力差,生长繁殖过程必需供复杂的营养物质以使其获得相应的生长因子。有些生长因子仅为少数细菌所需,如流行性感冒杆菌需V、X两种因子,而金黄色葡萄球菌生长过程可合成较多的V 因子。 二、营养物质的吸收与运转 细菌的细胞膜具有选择性透过物质的作用,这对保证细菌有一个稳定的内在环境及在生长过程中不断获得各类营养物质十分重要。 水及小分子溶质可经过半透膜性质的细胞壁及细胞膜进入菌体。大分子的营养物质如蛋白质、多糖和脂类必须在细菌分泌的胞外酶(Exoenzyme)作用下,分解为小分子可溶性物质后才被吸收。 营养物质进入菌体的方式有:易化扩散、主动运转及基团移位。 1.易化扩散(Facilitated diffusion):又称简单扩散。物质进入菌体仅以该物质在菌体内外之浓度差而透入,为一种不需能量的被动吸收。