【医学大全】心室电风暴的治疗及进展共38页

- 格式:ppt

- 大小:5.04 MB

- 文档页数:38

电风暴的发生率和预后及治疗的研究进展卢转娣;张松文【摘要】An electrical storm is a clinical entity characterized by the recurrence of hemodynamically unstable ventricular tachycardia and/or ventricular fibrillation two or more times within 24 hours that requires the use of electrical cardioversion or deflbrillation. With the advent of the implantable cardioverter-defibrillator, this definition was broadened. An electrical storm is now defined as the occurrence of three or more distinct episodes of ventricular tachycardia or ventricular fibrillation within 24 hours f requiring the intervention of the defibrillator. This review outlines the clinical characteristics of an electrical storm and emphasizes key points in its management.%电风暴临床本质特征是血流动力学不稳定的室性心动过速或心室颤动的反复发作,24 h内发生两次或以上,需要电复律或除颤.随着植入式心律转复除颤器的应用,电风暴的范畴被拓宽,电风暴目前定义为24h内发生三次以上明显的室性心动过速或心室颤动事件,需要除颤器干预.现综述电风暴的主要临床特点,并强调了处理这一特别临床事件的关键点.最后讨论药物难治性病例考虑经导管消融治疗.【期刊名称】《心血管病学进展》【年(卷),期】2012(033)005【总页数】4页(P654-657)【关键词】电风暴;持续性心律失常;经导管射频消融【作者】卢转娣;张松文【作者单位】合肥市第二人民医院心电心功能科,安徽合肥 230011;合肥市第二人民医院心电心功能科,安徽合肥 230011【正文语种】中文【中图分类】R541.620世纪90年代引入了电风暴(ES)这一概念以描述在短期内系列恶性室性心律失常为特点的心脏电不稳定状态[1]。

2020年ICD植入后电风暴的临床处理进展(全文)电风暴是指24小时内发生至少3次或以上明确的室性心动过速(VT)和/或心室颤动(VF),导致ICD干预(包括抗心动过速起搏和/或放电)或检测为持续性VT(≥30s)。

有些作者在定义电风暴时,将VT/VF发作的间歇期设置为5min。

电风暴是一个严重的临床事件,在ICD二级预防的患者中,电风暴的发生率为10%-40%,而一级预防患者电风暴的发生率约为4%,电风暴发生后48h内院内死亡率可高达14%。

一、电风暴的发生率、诱发因素以及发生基质二级预防的ICD植入患者,其电风暴的发生率约为10%-40%,而一级预防患者电风暴的发生率低于二级预防患者,约为4%。

电风暴发生的时间窗在二级预防患者为4-9个月,而在一级预防患者约为11个月。

电风暴的发生是由于致心律失常基质以及自主神经张力和心肌细胞环境的急性改变等因素相互作用的结果。

尚未证实存在可重复性的独立性的预测因子。

可能的诱发因素包括药物治疗的改变或依从性差、心力衰竭的恶化、手术后早期、情绪应激、酒精摄入过多、电解质紊乱以及心肌缺血。

但SHIELD试验结果表明,148例电风暴病例仅有13%有明确诱因,大多数病例发生电风暴无明显诱因。

电风暴的心律失常类型80%以上是单形性VT,小部分为多形性VT或VF,尤其见于心肌缺血。

ICD植入时的心律失常类型与电风暴的心律失常类型之间有显著的相关性,Verma等证实因VT植入ICD的患者,64%的电风暴由VT所致,因VF植入ICD的患者,45%的电风暴由VF所致。

了解心律失常类型有助于治疗策略的选择。

二.电风暴的预后以及临床意义发生电风暴的患者虽经积极的治疗,仍有较高的死亡率。

电风暴是死亡的独立预测因子,总死亡的相对风险在一级预防患者以及二级预防患者分别增加7.4倍和2.4倍。

电风暴的患者非心脏性猝死的发生率高于无电风暴的患者,且与无电风暴的患者相比,电风暴的患者更易出现缺血相关的事件。

心室电风暴的心电图表现解放军总医院(301医院)作者:卢喜烈郜玲一、定义心室电风暴又称室性心动过速风暴、交感风暴、儿茶酚胺风暴、植入型心律转复除颤器(ICD)电风暴。

2004年已有人提出电风暴这个概念,指由于心室电活动极度不稳定所导致的危重的恶性心律失常,是心源性猝死的重要机制。

2006年ACC/AHA/ESC《室性心律失常的诊疗和心脏性猝死预防指南》首次对心室电风暴做出明确的定义:24h内自发逸2次的伴血流动力学不稳定的室性心动过速和(或)心室颤动,间隔窦性心律,通常需要电转复和电除颤紧急治疗的临床证候群。

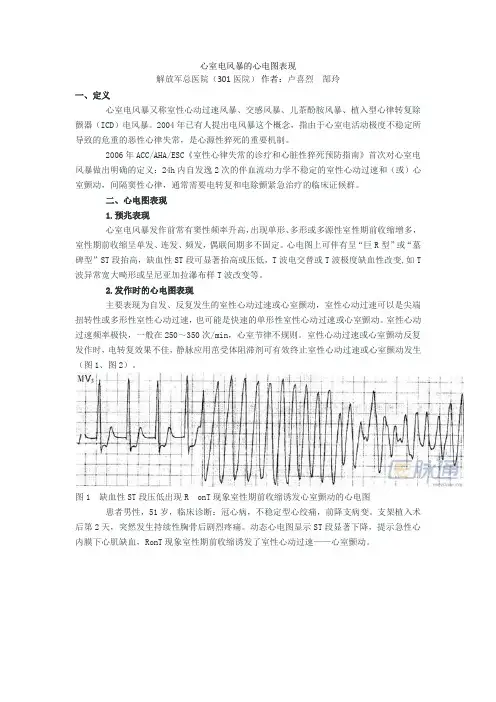

二、心电图表现1.预兆表现心室电风暴发作前常有窦性频率升高,出现单形、多形或多源性室性期前收缩增多,室性期前收缩呈单发、连发、频发,偶联间期多不固定。

心电图上可伴有呈“巨R型”或“墓碑型”ST段抬高,缺血性ST段可显著抬高或压低,T波电交替或T波极度缺血性改变,如T 波异常宽大畸形或呈尼亚加拉瀑布样T波改变等。

2.发作时的心电图表现主要表现为自发、反复发生的室性心动过速或心室颤动,室性心动过速可以是尖端扭转性或多形性室性心动过速,也可能是快速的单形性室性心动过速或心室颤动。

室性心动过速频率极快,一般在250~350次/min,心室节律不规则。

室性心动过速或心室颤动反复发作时,电转复效果不佳,静脉应用茁受体阻滞剂可有效终止室性心动过速或心室颤动发生(图1、图2)。

图1 缺血性ST段压低出现R onT现象室性期前收缩诱发心室颤动的心电图患者男性,51岁,临床诊断:冠心病,不稳定型心绞痛,前降支病变。

支架植入术后第2天,突然发生持续性胸骨后剧烈疼痛。

动态心电图显示ST段显著下降,提示急性心内膜下心肌缺血,RonT现象室性期前收缩诱发了室性心动过速——心室颤动。

图2 急性心肌损伤型ST段抬高出现室性心动过速恶化为心室颤动的心电图患者男性,67岁,临床诊断:冠心病。

A.心绞痛发作时,窦性心律,ST损伤型抬高,室性心动过速。

电风暴(ES)一、定义24小时内自发的持续性(≥30秒)室性心动过速或室颤,3次或3次以上,引起严重血流动力学障碍而需要紧急治疗的心律失常,称为电风暴或室速/室颤风暴、交感风暴。

二、病因1、器质性心脏病2、非器质性心脏病3、遗传性心律失常器质性心脏病是电风暴的最常见病因。

1冠心病可见于急性心肌梗死、陈旧性心肌梗死,稳定性或不稳定心绞痛的患者,或由冠脉痉挛所致。

2心肌病;3各种心脏病引起的左心室肥大伴心功能不全;4瓣膜性心脏病;5急性心肌炎;6先天性心脏病、急性心包炎、急性感染性心内膜炎等。

7高血压8糖尿病其中以急性冠状动脉综合征的电风暴发生率最高,国内曾有报道因急性心肌梗死并发反复持续性室性心动过速等在1d内电复律50余次,20d内电复律700余次。

ACS电风暴多见于前降支或右冠状动脉近端闭塞后,也可在血运重建后发生,多伴心功能不全或低EF值ICD电风暴是植入ICD后特有的现象,根据报道,已植入ICD患者在3年内电风暴发生率约25%,在1次电风暴中可发生致命性室性心律失常约5~55次。

甚至有个别病例在30h内由电风暴致ICD电复律和除颤637次,5d内电复律和除颤>3000次。

其诱因包括焦虑、心功能恶化、药物因素等。

非器质性心脏病1脑卒中急性期2急性呼吸衰竭3急性重症胰腺炎4尿毒症伴高钾血症遗传性心律失常:主要指原(特)发性离子通道病等遗传性心律失常。

1原发性长QT综合征;2发性短QT综合征;3Brugada综合征;三、心室电风暴的促发因素1心肌缺血及心力衰竭心肌缺血是最常见的促发因素,急性心肌缺血发作通常是心室电风暴的首要促发因素。

心力衰竭时,心功能失代偿、交感神经过度激活、心肌应激性增加、心电不稳定性增加,容易促发心律失常。

2电解质紊乱低钾血症、低镁血症等是较为常见的促发因素,极易促发复发性VT/VF。

3药物影响抗心律失常药物具有致心律失常和负性肌力作用,可导致新的心律失常。

胺碘酮可使复极异常者的心室复极离散度进一步增加;利多卡因有负性肌力作用,能诱发心动过缓,可能会导致心律失常恶化;治疗心衰的药物,如利尿剂,可能造成低血钾、儿茶酚胺过度激活等,会使心室电风暴一触即发。