“书画同源”对当代中国画创作的启示

- 格式:pdf

- 大小:4.54 MB

- 文档页数:6

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的璀璨长河中,书画艺术始终占据着重要的地位。

而“书画同源”这一理念,更是贯穿了中国艺术发展的历史,成为了理解中国书画艺术的关键之一。

要探究书画同源之源,首先得从文字的起源说起。

早期的人类,为了记录和交流,创造了简单的符号和图像。

这些最初的“文字”,往往是以象形的方式来表现事物,例如,用简单的线条勾勒出太阳、月亮、山川、人物等形象。

这种象形的表达,与绘画的起源有着极为相似的初衷——都是对现实世界的直观描绘。

所以,从起源上看,书画都源自于人类对自然和生活的观察与模仿。

再者,工具和材料的使用也是书画同源的一个重要因素。

在古代,书画家们所使用的工具和材料常常是相同的。

比如,毛笔、墨汁、宣纸等,既可以用于写字,也可以用于作画。

同样的工具和材料,在不同的运用方式下,产生了书法和绘画这两种不同却又相互关联的艺术形式。

从表现形态上来看,书画在笔法上有着诸多相通之处。

书法中的用笔,讲究提按、转折、轻重、缓急,通过这些变化来表现线条的质感和力度。

而在绘画中,线条同样是造型的重要手段。

画家们运用线条来勾勒轮廓、表现结构,其对线条的把握和运用,与书法中的笔法有着异曲同工之妙。

例如,在国画中的人物画里,人物的衣纹线条常常借鉴书法的笔法,使线条既有节奏感又富有韵味。

书画在构图上也有共通之处。

书法作品讲究布局的疏密、开合、呼应,通过字与字、行与行之间的关系,营造出整体的和谐美感。

绘画同样需要考虑画面的构图,如何安排景物、人物的位置,如何处理空白与实体的关系,以达到画面的平衡与美感。

一幅好的绘画作品,其构图就如同一篇精彩的书法作品,有着内在的韵律和节奏。

在精神内涵方面,书画同源更是体现得淋漓尽致。

中国的书画艺术,不仅仅是对客观事物的描绘,更是作者情感、思想和精神境界的表达。

书法中的每一个笔画,都蕴含着作者的气质和修养;绘画中的每一笔色彩、每一处构图,都反映着画家的心境和感悟。

书画都追求一种“意境”,通过有限的形式传达出无限的意蕴,让观者在欣赏作品的过程中,产生心灵的共鸣和精神的启迪。

浅析“书画同源”摘要为古人所发现,却并没有人真正给它下定义。

直至中唐时期的张彦远在《历代名画记》中指出“书”、“画”同源这一事实,并为之后的山水画,文人画的兴起做了很好的铺垫。

作为传统艺术“书画同源”应当被华夏儿女熟识,并更好的继承传统,发扬创新。

从根本上认识“书画同源”,同的不仅是工具、材料技法,更有审美、意境以及深厚的中国底蕴。

我们应当厘清“书画同源”这一传统艺术,创作出更多意境美、别具一格的中国艺术。

关键词:书画;书画同源;相通;意境AbstractChina "Chinese painting and calligraphy" since time immemorial "painting," said. The artistic phenomenon unique to China, as discovered by the ancients, but no one really to define it. Until the mid —Tang dynasty Zhang yanyuan pointed out in the notes of the famous historical "books" and "painting" the fact that homologous, and for landscape painting, painting a very good Setup. As a traditional art "painting" should be the Chinese people are familiar with, and better inherit the tradition and spirit of innovation. Fundamentally understand "painting", not only with the tools, materials, techniques,more aesthetic, artistic and profound Chinese heritage. We should clarify the "painting" the traditional art, to create a more artistic beauty and unique art.Key words:Calligraphy and painting; painting; the same; the mood 目录TOC \o "1—3" \h \z \u摘要IAbstract II前言1一、“书画同源”11.1“书画同源”的由来11.2“书”与“画”的内在联系1二、何为“书画同源”之“源”12.1.古人眼中的“书画同源”22.2.近代人对“书画同源”的理解2三、“书画同源”的表现形态33.1.书画工具的相同33.2.用笔技巧的相同43.3.思维方式的相同53.4.艺术境界的相通53.5.审美要求的相通63.6.提款印章的相似6四、“书画同源”的影响及意义7结语1参考文献1谢辞2毕业创作作品3前言一、“书画同源”1.1“书画同源”的由来提到文房四宝“笔墨纸砚”,人们很快能联想到中国的书画艺术。

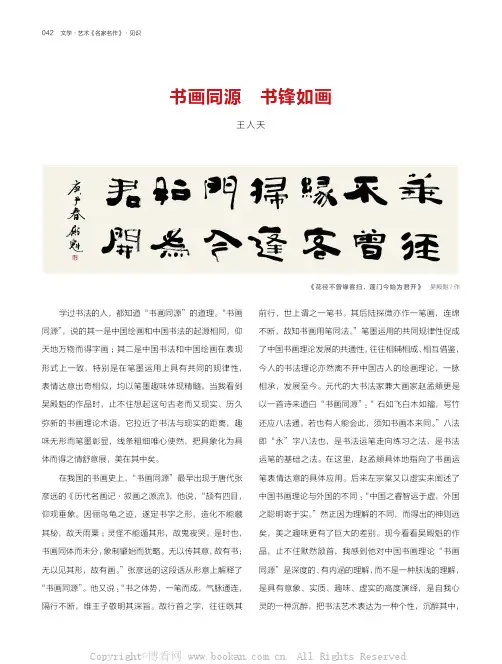

042文学·艺术《名家名作》·见识书画同源 书锋如画王人天学过书法的人,都知道“书画同源”的道理。

“书画同源”,说的其一是中国绘画和中国书法的起源相同,仰天地万物而得字画;其二是中国书法和中国绘画在表现形式上一致,特别是在笔墨运用上具有共同的规律性,表情达意出奇相似,均以笔墨趣味体现精髓。

当我看到吴殿魁的作品时,止不住想起这句古老而又现实、历久弥新的书画理论术语,它拉近了书法与现实的距离,趣味无形而笔墨彰显,线条粗细唯心使然,把具象化为具体而得之情舒意展,美在其中矣。

在我国的书画史上,“书画同源”最早出现于唐代张彦远的《历代名画记·叙画之源流》,他说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”张彦远的这段话从形意上解释了“书画同源”。

他又说:“书之体势,一笔而成,气脉通连,隔行不断,维王子敬明其深旨。

故行首之字,往往既其前行,世上谓之一笔书。

其后陆探微亦作一笔画,连绵不断,故知书画用笔同法。

”笔墨运用的共同规律性促成了中国书画理论发展的共通性,往往相辅相成、相互借鉴,今人的书法理论亦然离不开中国古人的绘画理论,一脉相承,发展至今。

元代的大书法家兼大画家赵孟頫更是以一首诗来道白“书画同源”:“ 石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”八法即“永”字八法也,是书法运笔走向练习之法,是书法运笔的基础之法。

在这里,赵孟頫具体地指向了书画运笔表情达意的具体应用。

后来左宗棠又以虚实来阐述了中国书画理论与外国的不同:“中国之睿智运于虚,外国之聪明寄于实。

”然正因为理解的不同,而得出的神则远矣,美之趣味更有了巨大的差别。

现今看看吴殿魁的作品,止不住默然颔首,我感到他对中国书画理论“书画同源”是深度的、有内涵的理解,而不是一种肤浅的理解,是具有意象、实质、趣味、虚实的高度演绎,是自我心灵的一种沉醉,把书法艺术表达为一种个性,沉醉其中,《花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开》 吴殿魁/作043书画同源 书锋如画|王人天吴殿魁,男,笔名吴元,别号若水堂,1958年出生,山西河津人,编审,中国共产党党员。

“书画同源”在现代国画教学中的应用作者:熊媚妮来源:《教育教学论坛》2013年第49期摘要:“书画同源”是中国书法与中国画合称的术语。

可以看出中国画和中国书法关系密切,两者的产生和发展,相辅相成。

在画史上,以先秦诸子的所谓“河图洛书”为书画同源的依据。

唐代张彦远《历代名画记》中说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”这是最早的“书画同源”说。

关键词:“书画同源”;国画;教学中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2013)49-0135-02在中国书画史上,“书画同源”的问题是书画艺术家和理论家们共同探索并为之努力研究的问题。

中国传统的绘画和书法,有很多相同之处,甚至于写中国字和画中国画,在用笔的方法上,简直如出一辙。

中国文人写字与绘画的工具材料基本一致,因而中国文人自然把书法的用笔带入画中。

这一现象发展到了宋元以后,文人画家对于笔墨的认识,相对于民间画工和宫廷画院职业画家有更高的书法基础及文学理论基础,他们把书法、篆刻、文学意境等运用于绘画上,形成了一种独特的审美范式,并流传下来,发展至今自成体系。

“书画同源”是中国书画家的独得之秘,它的内涵幽远深邃,它使中国的书法和绘画自立于世界艺术之林。

中国古代有许多书画家,都承认“书画同源”之说。

最早发现这个道理的是谁?是元代大画家兼书法家赵孟頫。

他还是一位书画理论家,他针对当时流行的南宋院体绘画末流的积习,提出“古意”的学说,强调古代艺术传统对现世绘画创作的重要性。

此外,他还特别注重绘画中用笔的书法趣味,从理论上进一步阐明了唐代张彦远关于“书画同源”的理论。

他在一幅流传至今的名画上题诗道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”在这里,赵孟頫强调的是:中国绘画应以“写”代“描”,以书法的笔法画画。

中国书画艺术,承载着中华民族的人文精魂,从远古一路走来。

“书画同源”作为中国书画传统理论的学理内核,代代相袭,世世相传,为中国书画艺术的发展起到了不可磨灭的作用。

关于对它的理解,其最有嚼头处,在于“源”的诠释。

古先圣王受命应箓,则有龟字效灵,龙图呈宝。

自巢燧以来,皆有此瑞,迹映乎瑶牒,事传乎金册。

庖牺氏发于荥河中,典籍图画萌矣。

轩辕氏得于温洛中,史皇仓颉状焉。

奎有芒角,下主辞章;颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

(唐·张彦远《历代名画记·叙画之源流》)这是目前我们见到的最早的书画同源说的文献资料。

张彦远认为,远古时代,有龙马从黄河出现,背负“河图”,又有神龟从洛水出现,背负“洛书”,庖牺氏(伏羲氏)依此(河图洛书)创制八卦,著成《周易》。

而八卦之卦象,即是书画最早的雏形。

仓颉根据天地之自然物象,建创了文字。

“由于没有什么能够传达人的意思,所以有…书‟;没有什么可以见其形状,所以有…画‟。

”“那个时候…书‟和…画‟同为一体,没有什么区别。

”显然,张彦远是依典传之说来推断书画建创之初的状态的。

其神化的色彩,当不足取。

但他关于书画在原初同为一体的判断,当是予以肯定的。

笔者近期带研究生赴豫、鲁两地考察,有幸于鲁南莒县博物馆拜观了属于大汶口文化的长形陶缸。

其上所刻之似字非字、似画非画的图案,被专家们一致认为是“图画记事符号”。

这类实物,足资证明书(文字)画在建创原初“是可谓混合时代”(郑午昌语)。

此为狭义之“源”,说明书画在滥觞时期互为你我,未有分明(至少到目前为止,学术界还没有人能够从仰韶文化、马家窑文化、屈家岭文化、龙山文化、大汶口文化等的陶器刻画符号中分便出哪是绘画符号,哪是文字符号?)。

而书画艺术在历史的长河中共生共存,向前发展。

不同历史时期的人们,对于“源”的诠释,注入了各自时代的人文精神、艺术观念与审美信息,不断地丰富了“源”的内涵。

论书画同源与中国画的书卷气施云翔导师施云翔近照艺术简介施云翔,清华大学美术学院中国画高研班导师, 北京荣宝斋画院名家工作室导师, 中国艺术研究院研究员,《中国艺术家》杂志原副主编, 文化部中国国际书画艺术研究会创作基地特聘教授, 广州书画专修学院教授, 大风堂中国画学研究会会长, 四川峨眉山画院原副院长, 中国画研究会青城画院院长, 四川省政府文史研究馆馆员, 中央美术学院艺术理论系研究生毕业。

论书画同源与中国画的书卷气中国画学研究·双月论坛施云翔/文古代画家多为文士,故画作中流露出浓郁的书卷气,文人画便是传统文人士大夫所推崇的一种以主观精神为表现的艺术形式,固而传统文人更看重画作中的“书卷之气”, 此“气”又谓之“文气”或“士气”。

书画作品如何才能给人有“书卷气”?文人学者指路云:“读书是中国画家唯一能提升的路径”。

中国话讲虚实,而“读书能提升画家的人品和画品”这话的确真实不虚。

所以我们通常讲,人品高,画品亦高,怎样提升画品,使自己的创作即不重复自己也不重复别人,既有推理的思辨又有个性的彰显,那唯一的路径, 就是读书。

施云翔· 传统与现代书法用笔优秀的作品产生的前提是对现实生活的深切关注和对传统文化的致力追求,从写实到写意,从传统到现代,都离不开书卷之气对笔墨的滋养,中国画的笔墨是饱含情感的笔墨。

在服务于造型的同时,笔墨本身也有表现个性的功能。

中国画创作是用笔墨结构传达生命感受的审美过程,而笔墨结构就是画家对物象的提炼,概括形式化、节奏化、意趣化的产物,黄宾虹说:“笔墨可变而笔墨精神不变”中国画是不断发展的,也是不断接受其他艺术表现形式的,只有不断地吸取先辈的营养,你才能成长。

施云翔· 传统文人画· 线条圆劲有力传统中国画进入当代如何变通?我以为一定要做到继往开来, 承前启后。

而“继往”的目的是为了“开来”,“承前“是为了“启后”。

因为中国画的笔墨来源于书法,故称“书画同源”,画画叫做“写画”,是以形写神的,即“写形”是手段,“写神“才是目的。

论书画同源距今六七千年前新石器时代画在陶器上的图画如鱼、蛙、鹿、鸟、花叶、舞蹈等,是中国最早的绘画作品。

最早的象形文字,就是用线条画成的一幅小画,后来才演变为现在使用的汉字。

正因为绘画和写字都用同样的工具,并且都是以线条为主,故有“书画同源”之说。

这就使中国画具有了一个突出的特点:画上题诗或题字,使诗、书、画汇合成一个艺术整体,给人以更加丰富的美的享受。

在画史上,以先秦诸子的所谓:“河图洛书”为书画同源的依据,唐代张彦远《历代名画记·叙画之源流》中说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”这是最早的“书画同源”说。

绘画艺术的追求,不仅在于其形式的美,更在于其蕴含的抒情的艺术意境,也就是说,书画同源之“源”不是仅停留于表面的表现形式、笔墨运用上的同源性,而是深入到书法与绘画艺术的神髓之中,具有相同的神髓、意境之源。

《历代名画记》是我国最早的绘画史专著,是从黄帝到唐代前代人的画论整理,张彦远也提出了自己的观点。

张彦远对谢赫六法的阐释为:以气韵为核心的中国画的“形、笔、意”,立意用笔,比谢赫的古法用笔更加注重“意”。

由此,提到了他的主张“书画同体”体现了用笔的价值和作用。

在这方面也高于谢赫的“四法”。

“本乎立意,而归乎用笔”他所说的书画同体,表面是在谈用笔,其实是在谈“意”。

这个立意是说你在用笔前的准备。

神、气是否符合你的意。

张彦远还提出了“意存笔先,画尽意在”。

把用笔的谁前谁后,谁主谁次的关系很好的得以阐述,笔墨之意,以意而得,而不是笔。

把意与天地自然,审美趣味联系在一起,只有通过长期的积累,对所化对象有了深刻的把握,然后用手中之笔挥写其神韵,才能作出好画。

所以“意高于笔,意大于笔”,使后来“意品”成为最高的品。

书画在笔墨运用上具有共同的规律性更在宋元以后兴盛而起的文人画中被得以充分发掘。

“书画同源”辩提到书法与绘画的关系,大多数人便自然而然的想到一个影响深远的观点:“书画同源” 。

正因为影响深远,所以启功先生在《谈诗书画的关系》一文中提到书法与绘画的关系是一个“大马蜂窝”,不可随便乱捅。

时至今日,仍有许多论者津津乐道于“书画同源”,以为只此四字便可道尽书画关系的精髓。

可是,书画真的同源吗?为什么会有这样一个观点不仅盛行于古代而且流行于当前?等等。

为回答这诸多问题,不妨先追溯一下“书画同源”说的历史。

研究中国书画理论的人,都认为“书画同源”说的创始人是唐代张彦远。

其实,真是冤枉了古人。

考张彦远《历代名画记》,有两处提到书画关系。

一为:“颜光禄云:‘图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。

’又《周官》教国子以六书,其先曰象形,则画之意也,是故知书画异名而同体也。

”(1)另一则是说:“唯王子敬明其深旨,故行首之字往往继其前行,世上谓之‘一笔书’。

其后陆探微亦做一笔画,连绵不断,故知书画用笔同法”。

(2)(着重号为作者所加)两则丝毫不谈同源。

前一则中,图识和象形,确实是对具体物象的高度概括。

可“六书”中还有指事、会意,尤其是指事字,与绘画无关。

颜光禄以八卦、文字、绘画皆出于“图载”,尤如言艺术起源于劳动,范围过大。

又言“异名同体”,体与名相对,源与流相应,张彦远称异名同体,而不言异流同源,是从哲学的高度谈书法与绘画在本质上的相同。

这不仅是治学严谨的表现,也明示张彦远并没有提出“书画同源”这一观点。

其二仅言“用笔同法”。

己是具体分析书法和绘画的相近性。

在书法、绘画艺术中,相同的用笔虽然占有很重要的地位,但“法”与“源”,字既不同,意思也不相同。

虽然如此,张彦远把书法和绘画放在一起从哲学的高度上做深入的比较,己为后来书画同源论者开了一个头。

宋代时,由于文人画的兴起,“书画同源”的赞成者多了起来,郑樵在《通志》中说:“书画同出,画取形,书取象,画取多,书取少。

谈谈对书画同源的理解

艺术的各个门类都是开放的体系,艺术是相融互通,各自联系的。

各种感觉相互渗透或者挪移,从而大大丰富和扩展了审美感受。

表现形式不同,但美的感受却是相通的,艺术的感悟和追求亦是相通的。

各门艺术的意象都可触类旁通,如书画家可以从剑的飞舞或鹅掌的拔动之中得到一种特殊的筋肉感觉来助笔力,可以得到一种特殊的胸襟来增进书画的神韵和气势。

“诗”与“画”的共同性和差异性问题,是宋代美学家很感兴趣的。

苏轼提出“诗中有画,画中有诗”主张“诗”与“画”的互相渗透。

他评论王维的诗画:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗”。

在宋代,很多人都有和苏轼相同的看法。

如,孔武仲说:“文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

”张舜民说:“诗是无形画,画是有形诗。

”

所谓“书画同源”,中国的书法和绘画在某一程度上达到了高度的融合,看王维诗《鹿柴》:“空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上。

”诗人以简淡的笔墨,细致入微地绘出一幅寂静幽清的画卷,意趣悠远,令人神往。

再看他的《辋川图》,画面群山环抱、树林掩映、亭台楼榭、古朴端庄。

别墅外,云水流肆,偶有舟楫过往,这超然世外的绝尘意境不正是“人闲桂花落,夜静春山空”所表达出来的视像吗?。

浅析“书画同源”摘要为古人所发现,却并没有人真正给它下定义。

直至中唐时期的张彦远在《历代名画记》中指出“书”、“画”同源这一事实,并为之后的山水画,文人画的兴起做了很好的铺垫。

作为传统艺术“书画同源”应当被华夏儿女熟识,并更好的继承传统,发扬创新。

从根本上认识“书画同源”,同的不仅是工具、材料技法,更有审美、意境以及深厚的中国底蕴。

我们应当厘清“书画同源”这一传统艺术,创作出更多意境美、别具一格的中国艺术。

关键词:书画;书画同源;相通;意境AbstractChina "Chinese painting and calligraphy" since time immemorial "painting," said. The artistic phenomenon unique to China, as discovered by the ancients, but no one really to define it. Until the mid —Tang dynasty Zhang yanyuan pointed out in the notes of the famous historical "books" and "painting" the fact that homologous, and for landscape painting, painting a very good Setup. As a traditional art "painting" should be the Chinese people are familiar with, and better inherit the tradition and spirit of innovation. Fundamentally understand "painting", not only with the tools, materials, techniques,more aesthetic, artistic and profound Chinese heritage. We should clarify the "painting" the traditional art, to create a more artistic beauty and unique art.Key words:Calligraphy and painting; painting; the same; the mood 目录TOC \o "1—3" \h \z \u摘要IAbstract II前言1一、“书画同源”11.1“书画同源”的由来11.2“书”与“画”的内在联系1二、何为“书画同源”之“源”12.1.古人眼中的“书画同源”22.2.近代人对“书画同源”的理解2三、“书画同源”的表现形态33.1.书画工具的相同33.2.用笔技巧的相同43.3.思维方式的相同53.4.艺术境界的相通53.5.审美要求的相通63.6.提款印章的相似6四、“书画同源”的影响及意义7结语1参考文献1谢辞2毕业创作作品3前言一、“书画同源”1.1“书画同源”的由来提到文房四宝“笔墨纸砚”,人们很快能联想到中国的书画艺术。

书画同源“书画同源”是中国书画家的独得之秘,它的内涵幽远深邃,它使中国的书法和绘画自立于世界艺术之林,“中国之睿智运于虚,外国之聪明寄于实”(左宗棠语)。

证之书画,斯称至言。

我国古代有许多书画家,都承认“书画同源”之说。

最早发现这个道理的是谁?是元代大画家兼书法家赵孟頫。

他在一幅流传至直的名画上题诗道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”在这里,赵孟頫强调的是:中国绘画应以“写”代“描”,以书法的笔法画画。

中国的书画不同于西洋各国。

而中国传统的绘画和书法,却有很多相同之处,甚至于写中国字和画中国画,在用笔的方法上,简直如出一辙。

中国人写字与绘画的“文房四宝”完全一样,文人又常在舞文弄墨之余作画,自然把书法的用笔带入画中。

对书画同源的“源”字,除最初的起源一解外,还指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。

书法的用笔是中国画造型的语言,离开了书法的用笔,就很难言中国画,从而,中国画本身带上了强烈的书法趣味,国画的线条、墨韵,处处都透露着抽象之美,流露出其独立的审美价值。

写实与写意因中国有书画同源之说,古人又称“画”为“写”。

写实与写意起初是对中国画而言,近现代意义有所延伸。

写实就是指艺术家采用不同的艺术手法力图将现实生活中具有代表性、典型性的物象呈现在观众面前,物象比较接近现实生活中实实在在存在的事物。

写意就是指艺术家采用不同的艺术手段通过概括、夸张、变形塑造艺术形象来抒发个人情感,物象一般通过概括、夸张、变形与现实事物有一定的差异。

由于传统文化不同,中西绘画存在差异,中国画东晋时期顾恺之讲“四体妍媸,本无管妙处,传神写照,正在阿睹之中”中国画求“神韵”,重“神似”轻“形似”。

而西方达芬奇说过“要拜镜子为师”这就说明西方绘画追求写实,为了达到真实的再现现实生活中实实在在的形象,进行理性的,科学的研究(焦点透视、光影、空间、解剖、色彩等)。

所以说中国传统美术与西方古典美术相比较,中国美术更重“意”而西方美术更重“实”。

论“书画同源”在当代书法、国画学习中的重要性作者:喻竹来源:《北方文学》2019年第27期摘要:书画同源,说的是中国的书法与国画的渊源相同,而此处的同源却不仅仅是指起源相同或是书画工具的造型与笔墨运用上的相同,更是指书法与国画在意境与神韵上的相同与书法与国画对人的情感的表达方式的相同。

而作为几千年来传统文化的代表,书法与国画无论是在产生之初还是在历朝历代的发展过程中都是密不可分的。

本篇文章对“書画同源”进行了详细的论述,分析了书画同源在当代书法、国画学习中的重要性。

关键词:书画同源;当代;书法;国画;重要性根据资料记载,中国的国画与书法有着四千年以上的亲缘关系,“书画同源”这一说法最早始于河图、洛书的传说。

相传,汉字的创始人是黄帝的大臣仓颉,也就是说汉字的起始时间大约在公元前26世纪。

在当时书画是一体的,仓颉为了使卦象的内容更加形象,能够更加清晰的表现出圣人的意图,将书画进行了初步的分离。

但在往后很长的一段历史中,画图式的文字的使用依然占有很大的比例,就如我们熟知的甲骨文以及青铜器铭文等,他们是“书画同源”最有利的事实依据。

随着几千年发展,“诗中有画,画中有诗”也已经成为了中国独有的艺术形式。

一、对书画同源的认识(一)书画同源的由来中国的汉字最初是从对实物的描摹而开始的,虽然那时候的人们对事物的认识都不尽相同,所描摹出的文字也都有所差异,但都不失于形式,而从另一方面来说,这样描摹出来的文字这也是“画”的开端。

当然,最初人们对实物进行描摹也只是单纯的为了记录事情或是传递信息,并未去探寻在描摹的事物中所存在的美感情愫。

历经各个时期的运用演变,有人追求更加细致逼真的描摹效果,进而形成了最初的绘画,而越来越抽象的描摹团则经过逐步的演变形成了最初的汉字。

“书画同源”这一说法在我国已经流传已久,根据史料记载,元代书画家赵孟頫最早提出了书画同源这一说法,但事实上早在唐朝的《历史名画记叙画之源流》一书中就出现“书画同体而未分”这样的说法[1]。

浅论书画同源浅论书画同源中华文明自产生至今已有五千余年的历史了,中华民族勤劳、智慧的祖先们通过他们一代代努力创造,为我们留下光辉灿烂的中华文化。

而中国书法与绘画艺术作为中华文化历史长河里的两颗奇葩,更是以其独特的东方气质、魅力征服了世界,成为世界文化遗产中的重要一笔。

对于中国书法与绘画艺术,自先秦诸子的所谓:“何图洛书”以来,即有书画同源之说,千百年来,真心喜爱中国书法与绘画艺术的人们,更是从各个不同的角度论证或实践着这一观点,以下我也将就书画同源这一问题作一些浅薄的论述。

一、书画同“起”源对于书画同源这一中国艺术史的基本理论,其关注焦点在于书画同源的“源”字作何理解,早期人们对书画同源的认识定位在“起源”之上,即是说书法与绘画在起源上有相同之处。

这一认识在现在看来虽有局限性,但无疑是正确的。

从文明产生之日起,人们便不可避免的产生对事物记载的需要,随着人类社会的不断发展,社会生活的不断复杂化,人们从最初的结绳记事,逐步发展为以图记事,并最终导致了文字的产生。

作为最古老的文字种类,甲骨文无疑是从最原始的图画发展成的一种具有高度概括力的记事符号,所以在商周时代流传下来的甲骨文和金文中,我们就不难发现其中保存有大量图画文字的存在了。

而这些字除了包括象形与指事两种功能,更具有了一定的绘画因素存在,这些图画文字随着人们对自身和客观事物的观察能力、思维能力和表现能力的发展,逐渐由图案化的形象符号演变为由线条构成的文字,并在此基础上产生了神奇瑰丽的书法艺术。

而作为文字先祖的图画自是毫无疑问的成为兴起于书法艺术之后的独具东方气韵的中国绘画艺术的基石了。

由此观之,图画与文字作为先祖们记事的工具,自是拥有相同的起源;而分别以图画和文字为基础而产生的中国绘画与书法艺术必也应有相同的起源了。

对此,早在唐代,张彦远在其《历代名画记·叙画之源流》中也为我们做出了精辟的概括:“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的长河中,书画艺术犹如两颗璀璨的明珠,交相辉映。

而“书画同源”这一理念,更是贯穿了中国艺术发展的始终。

那么,书画同源之源究竟何在?又有哪些具体的表现形态呢?从历史的源头追溯,书画同源首先体现在起源的相近性上。

远古时期,人们为了记录生活、传递信息,开始在各种材料上进行刻画和标记。

最初的这些简单符号,既包含了图形的元素,也蕴含着某种表意的倾向,成为了书画共同的萌芽。

再者,工具和材料的相似性也是书画同源的重要因素。

无论是早期的甲骨文,还是后来的竹简、绢帛,乃至纸张,都为书画的创作提供了物质基础。

而毛笔这一工具,更是在书画创作中发挥了关键作用。

毛笔的柔软和弹性,使得书画家能够通过提按、转折等动作,表现出丰富多样的线条和形态,这种线条的表现力在书法和绘画中都至关重要。

从表现形式来看,线条是书画同源的核心体现。

在书法中,线条的质量直接决定了书法作品的艺术价值。

书法家通过对线条的粗细、长短、曲直、疏密等变化的巧妙运用,营造出独特的节奏和韵律。

而在绘画中,线条同样是构建形象、表达情感的重要手段。

无论是人物画中的轮廓勾勒,还是山水画中的皴法运用,线条都起着塑造形体、传达神韵的作用。

比如,顾恺之的人物画,其线条流畅而富有弹性,不仅准确地描绘出人物的外形,更传递出人物的精神气质。

书画同源还体现在对意境的追求上。

中国书画艺术都强调通过外在的形式表现内在的情感和精神。

书法作品中的每一个字、每一行字,都蕴含着书法家的情感和思想。

绘画作品同样如此,画家通过对山水、花鸟、人物等题材的描绘,寄托自己的志趣和情怀。

这种对意境的追求,使得书画在审美价值上达到了高度的统一。

在构图方面,书画也有着相通之处。

书法作品中的布局和留白,与绘画中的构图原则有着异曲同工之妙。

一幅好的书法作品,其字与字、行与行之间的呼应和对比,如同绘画中的主次、虚实关系一样,需要精心安排。

书画同源也反映在创作过程中的灵感和心境上。