再论“书画同源”

- 格式:pdf

- 大小:106.29 KB

- 文档页数:1

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的璀璨长河中,“书画同源”这一理念宛如一颗熠熠生辉的明珠,承载着深厚的历史底蕴和独特的艺术价值。

要深入探究书画同源的源头以及其多样的表现形态,就需要我们回溯历史,从古老的文明中寻觅线索,从艺术的发展脉络中探寻真谛。

书画同源的源头,可以追溯到远古时期人类的原始表达欲望。

在那个没有文字的时代,人们通过简单的图形和符号来记录生活、传递信息。

这些原始的图形和符号,既是绘画的雏形,也孕育了文字的萌芽。

例如,在新石器时代的陶器上,那些粗犷而生动的线条和图案,不仅展现了当时人们的审美情趣,也隐含着某种表意的功能。

它们以直观的视觉形象,传达着人们对自然、对生活的观察和理解。

从工具和材料的角度来看,书画同源也有着深厚的基础。

毛笔的发明和运用,为书画的发展提供了重要的物质条件。

毛笔柔软而富有弹性,能够在纸帛上留下丰富多样的线条和笔触。

无论是绘画中的勾勒轮廓、渲染色彩,还是书法中的笔画形态、运笔节奏,都离不开毛笔的独特表现力。

同样,墨和宣纸等材料的特性,也使得书画在表现形式和技法上相互借鉴、相互融合。

在表现形态方面,书画同源首先体现在线条的运用上。

书法中的线条,讲究藏头护尾、中锋用笔,通过提按顿挫、轻重缓急等变化,展现出节奏和韵律之美。

而绘画中的线条,同样具有重要的造型和表意功能。

例如,中国传统山水画中的山石轮廓、树木枝干,往往都是通过富有力度和韵味的线条来表现的。

线条在书画中不仅是构成形象的基本元素,更是传递情感和意境的重要手段。

构图和布局也是书画同源的一个重要表现。

书法作品中,字与字、行与行之间的呼应关系,疏密得当、错落有致,形成一种整体的和谐之美。

绘画同样注重画面的构图,讲究主次分明、虚实相生,通过巧妙的布局营造出独特的空间感和意境。

在一些文人画中,画家常常会在画面上题诗落款,使书法与绘画相互映衬,融为一体。

再者,书画在审美追求上也具有同源性。

中国书画都强调“气韵生动”,追求一种内在的精神气质和生命活力的表达。

谈谈你对书画同源的理解500字诗中有画、画中有诗是中国独特的艺术形式,“书画同源”便是解释这种艺术形式的一种说法。

笔者慎思明辨,偶得些许小识,今不揣丑陋抛砖引玉以求空山回响,更奢望能为书画论坛添一抹光彩。

一、“书画同源”与艺术的区别大于与艺术的联系人常说“睹物生情,有感而发”,因人对天地万物的所识所受假以物质工具或以某物为载体,形成种种艺术规律,表现出不同的艺术形式,各艺术门类因之而立而成。

可见,造化之功是艺术的起源,不仅中国书画如此,其他艺术门类,诸如篆刻、雕塑、油画、刺绣、文学等等亦然。

这样,论及中国书画关系若突出“书画同源”似乎多此一举。

中国汉字是从对实物(山水石木、花草虫鱼、飞禽走兽等等)的描摹为始。

因人对物象的所识所受不尽相同,描摹出的形象也各有所异,但都不失于“形似”,这就是“画”的开端。

当然,那时的人并未发现在对物象的描摹之中所蕴含的美感情愫,因起初人们描摹的目的只是为了“实用”,即记录事物或传递信息。

古朴清悠的生活便生闲情逸致,有人对物象的描摹求真求细,使画象越来越逼真,越来越“具象化”,便形成了早期绘画,越来越抽象的图形,便形成了汉字。

以上就是“书画同源”的由来,这一论述实则侧重于考古学范畴,与艺术学却相去甚远。

而艺术最大的功效是表情达意和审美。

随着社会的发展,生活节奏渐快,人们借以交流信息、沟通思想的物象符号,在书写的过程中越来越趋于多样与抽象,有意无意之中完成了对种种物象之骨干、特征的提炼与概括,经约定俗成,各有各的规矩,各自成范,为人共守,一个个汉字便产生了。

在“字规”的基础上,因人书写文字的速度、笔法与心境的不同,驾驭字形变化多姿、各篇文字各领风骚,呈现出形态各异的线条之美,书法之端倪现矣。

同样,那时的人也不曾注意到书写文字时的情怀、心境,自然也不能发现书篇中所隐藏的韵律之美。

直到指导人们的灵性幡然醒悟,觉察到了画象及书形中的美感内涵并有意识地借此抒情表意之时,画与书才堂而皇之地跻身于艺坛之中。

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的璀璨长河中,书画艺术始终占据着重要的地位。

而“书画同源”这一理念,更是贯穿了中国艺术发展的历史,成为了理解中国书画艺术的关键之一。

要探究书画同源之源,首先得从文字的起源说起。

早期的人类,为了记录和交流,创造了简单的符号和图像。

这些最初的“文字”,往往是以象形的方式来表现事物,例如,用简单的线条勾勒出太阳、月亮、山川、人物等形象。

这种象形的表达,与绘画的起源有着极为相似的初衷——都是对现实世界的直观描绘。

所以,从起源上看,书画都源自于人类对自然和生活的观察与模仿。

再者,工具和材料的使用也是书画同源的一个重要因素。

在古代,书画家们所使用的工具和材料常常是相同的。

比如,毛笔、墨汁、宣纸等,既可以用于写字,也可以用于作画。

同样的工具和材料,在不同的运用方式下,产生了书法和绘画这两种不同却又相互关联的艺术形式。

从表现形态上来看,书画在笔法上有着诸多相通之处。

书法中的用笔,讲究提按、转折、轻重、缓急,通过这些变化来表现线条的质感和力度。

而在绘画中,线条同样是造型的重要手段。

画家们运用线条来勾勒轮廓、表现结构,其对线条的把握和运用,与书法中的笔法有着异曲同工之妙。

例如,在国画中的人物画里,人物的衣纹线条常常借鉴书法的笔法,使线条既有节奏感又富有韵味。

书画在构图上也有共通之处。

书法作品讲究布局的疏密、开合、呼应,通过字与字、行与行之间的关系,营造出整体的和谐美感。

绘画同样需要考虑画面的构图,如何安排景物、人物的位置,如何处理空白与实体的关系,以达到画面的平衡与美感。

一幅好的绘画作品,其构图就如同一篇精彩的书法作品,有着内在的韵律和节奏。

在精神内涵方面,书画同源更是体现得淋漓尽致。

中国的书画艺术,不仅仅是对客观事物的描绘,更是作者情感、思想和精神境界的表达。

书法中的每一个笔画,都蕴含着作者的气质和修养;绘画中的每一笔色彩、每一处构图,都反映着画家的心境和感悟。

书画都追求一种“意境”,通过有限的形式传达出无限的意蕴,让观者在欣赏作品的过程中,产生心灵的共鸣和精神的启迪。

对书画同源说的再思考书法与美学论文题目:对书画同源说的再思考论文大纲:书画同源说的涵义书画同源说的例子书画同源说的再思考论文内容:中国传统上习惯将书法与绘画归为艺术表现形式中的一类,名为书画。

从艺术体系上来说,两者确有相通甚至相同之处。

例如,两者从根本上来说,都是将自己的所闻所见记录下来,并且传递给他人的一种形式。

然而书法表达的更具体,绘画则表达得更形象,这便是向两个不同的方向发展了。

我国的古文字是象形文字,也就是说是一种和实物本身形象类似的文字,即是“画”出来的文字。

这也为书画同源说提供了依据。

书画同源说也是中国传统的书画理论中举足轻重的一个重要观点,主要可以分为两方面。

也就是起源相同和笔墨运用具有相同的规律。

早期书画同源说的代表人物张彦远认为造字之时书画未分,后世以目的分之。

他认为书法的目的是传意,即表达自己的想法与感受;而绘画的目的则是见形,也就是说记录下事物的本来面目。

元代《枯木竹石图》中有“石如飞白木如籀,写竹还应八分通,若还有人能会此,须知书画本来同。

”的说法;明朝《艺苑卮言》也有画竹时须“干如篆,枝如草,叶如真,节如隶”的教诲。

这一时期的文人形成了新的对书画同源说的认识。

主要体现在想象力和用笔技巧上。

他们认为之所以说书画同源是因为书法和绘画中所用的技巧是相似甚至雷同的。

并且无论是书法或者绘画,想达到一定境界时都需要具备宽广的胸怀、广博的涉猎以及天马行空般丰富的想象力。

《古微画》中有“书画同源,贵在笔法,士夫隶体,有殊庸工”的说法。

其意即书画本是同源,主要就是看笔法。

不管是画工或者书工,高下取决于意境的高雅和庸俗。

明末清初的著名思想家黄梨洲不仅仅是文采斐然,更加雅擅丹青,清代康熙年间为好友祝寿时曾作《岁寒坚贞图》。

图中苍松古柏前是太湖石和数丛翠竹。

另提小字:“甲子寅春,吴中佩老兄丈年八袠矣,为作此图,以晋大齐之颂,兼致数月来惜别之怀。

”下款书:“弟黄宗羲”。

用笔与别的画家的柔美不同,字体苍劲有力。

再论书画同源书画同源是指中国古代的书法和绘画源自同一根基,即是源于同一道理和技法,共同传承于中国文化的才艺表现形式。

在中国传统文化中,书画被视为一种至高无上的艺术表达方式,被赋予了极高的社会地位和艺术价值。

本文将从历史渊源、技法特点和文化内涵等方面再次论述书画同源的关系。

首先,要了解书画同源的观点,我们可以回顾中国古代文化史。

中国古代的书法和绘画都源自古代文字的发展。

在古代,人们通过刻石、刻木、铸铜等方式记录文字,形成了独特的字体。

这些字体不仅仅是传达信息的工具,还具备着独特的艺术美感。

从篆书到隶书,再到楷书、行书、草书等不同的字体,逐渐演化成了独立的艺术形式。

与此同时,人们开始将这种艺术表现方式应用于绘画领域。

古代绘画起初是为了装饰文字的书页或器物,然后逐渐发展成独立的艺术形式。

无论是书法还是绘画,都离不开对线条、色彩和构图等基本艺术要素的追求,这就是书画同源的最初根源。

其次,书画在技法特点上有很多相似之处。

在中国古代,书法和绘画的技法相互渗透、相互借鉴。

首先,笔墨的运用是书画艺术的重要技巧。

无论是书法还是绘画,都要求艺术家能够精准地掌握笔画的轻重、粗细和变化。

其次,构图和造型是书画艺术中的共同问题。

在构图上,书法强调字体的布局和呼吸感,而绘画则注重画面的空间感和层次感,但二者在形式结构上都追求平衡和和谐。

此外,用墨和用色也是书画的共同特点。

无论是书法作品还是绘画作品,墨或色彩的运用都起到了表现力和美感的作用。

细腻的墨迹和色彩的丰富变化使得书画艺术充满了独特的韵味。

最后,书画同源还彰显了中国传统文化的丰富内涵。

书画作为中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的哲学和思想内涵。

中国古代文化强调“道法自然”,而书画艺术则是表达这种观念的理想载体。

书法强调的是笔墨心意的自由流动,追求一种由内心直接流露出的情感表达;而绘画则更注重形象的表现,以形象传达深远的寓意和内在的意境。

无论是书法还是绘画,都带有深邃的哲学思想和审美意蕴,使观者在欣赏作品的同时,也能领略到中国传统文化的思想智慧。

试论书画同源在中国传统文化中,“书画同源”是一个深入人心的观点。

这一理念不仅反映了中国书画艺术在发展过程中的紧密联系,更揭示了其在审美追求、表现手法和文化内涵等方面的相通之处。

从起源上看,远古时期的人类在记录和表达思想时,最初的手段往往是简单的图形刻画。

这些图形既可以被视为最早的绘画雏形,也可以说是文字的萌芽。

比如,在岩石上刻画的狩猎场景、祭祀活动等,用简单的线条和图案传递着信息。

随着时间的推移,这些图形逐渐变得规范和简化,一部分演变成了具有特定意义和读音的文字,而另一部分则在审美追求的推动下,发展成为更具艺术性的绘画。

在表现手法上,书画同源也体现得淋漓尽致。

书法中的线条,如同绘画中的线条一样,具有丰富的表现力。

书法线条的粗细、长短、曲直、润燥等变化,能够传达出书法家的情感、气质和审美情趣。

同样,绘画中的线条也起着勾勒轮廓、塑造形象、表达质感和营造氛围的重要作用。

例如,中国传统山水画中,山峦的轮廓、树木的枝干、水流的走势,都通过线条得以表现,这些线条或刚劲有力,或轻柔飘逸,赋予了画面独特的韵味。

再看笔墨的运用。

书法中的墨色有浓淡干湿之分,通过不同的墨色变化,可以展现出字体的立体感和层次感。

在绘画中,墨色的运用更是丰富多彩。

画家通过墨的浓淡干湿来表现物体的阴阳向背、远近疏密,营造出画面的空间感和节奏感。

无论是书法还是绘画,笔墨的运用都不仅仅是技术层面的问题,更是艺术家表达内心感受和审美追求的重要手段。

从审美追求来看,书画都注重意境的营造。

书法作品中的每个字、每行字的布局和排列,都要考虑整体的和谐与美感,追求一种气韵生动的境界。

绘画同样如此,一幅好的画作不仅仅是对客观事物的真实描绘,更要通过画面传达出一种深远的意境和情感。

比如,一幅山水花鸟画,不仅仅是展现了山水花鸟的形态,更是要让观者感受到画家对自然的赞美、对人生的思考和对宁静高远境界的向往。

在文化内涵方面,书画同源更是有着深刻的体现。

中国传统文化中的哲学思想、道德观念、人文精神等,都渗透在书画作品之中。

浅论“书画同源”之说摘要:中华民族的书画有几千年的历史,“书画同源”是中国书画独有的精神与艺术载体,自从书与画相结合,中国画就发生了极大地变化,画作的意味变得更加抽象与厚重。

在对中国书法与绘画作品进行研究之后,可以发现两者之间的密切关联,它们的形与意是一脉相承、珠联璧合的。

但“源”其何处?“源”又为何?本文将引古及今,对此学说作一浅谈。

关键词:书画同源技法形与意“书画同源”这一说法古今相传,意为中国传统的书法和绘画两者相辅相成,关系密切,这一说法也成了中国艺术的基础理论,中国自古就有类似的论述。

“源”不仅仅只是指起源,即中书法与绘画与有着相同的起源,还包括书法与绘画笔墨表现形式的相近规律。

考古出土的战国帛书《楚帛书》中,已经出现了书与画相结合的形式。

早在唐代时期,画家张彦远,在其著录的《历代名画记•叙画之源流》中就有一段表述“书画同源”说,“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”在其著作中提出“书画异名而同体”、“同源而异流”等说法。

但最早明确提出“书画同源”这一说法的,是元代大画家兼书法家赵孟頫。

他在一幅名为《枯木竹石图》的画中写道:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”这成为了提出“书画同源”这一口号的始祖。

以书法诗词入画,是中国画在形式美中的重要开拓,是中国画笔墨技巧的显著特征。

在近现代一些知名的画家,有许多都是由书入画,最后在绘画中的造诣超越于书法,使这一说法的根据更加充分,更有不少知名画家支持此学说。

关于产生“书画同源”这一说法的原因,主要有以下几点:(一)汉字与绘画的起源具有相同之处图画在几千年前的原始社会就已出现,大量新石器时代的彩陶上绘制了几何纹饰、人物与动物的形象。

这些图像富有丰富的变化节奏,具有生动的趣味和天然质朴的美感,并与彩陶的器形和实际的需要完美结合。

浅淡“书画同源”中国书画,作为独特的艺术形式,蕴含着中华民族深厚的历史文化底蕴。

“书画同源”这一古老的观念,恰如其分地概括了中国书画的密切关系。

本文将深入探讨“书画同源”这一理念的内涵、发展及其深远影响。

一、起源与内涵“书画同源”这一观念源于中国古代,它认为文字与绘画源于同一个本源。

在中国古代文明中,文字的创造被认为是神圣而伟大的事情。

甲骨文、金文以及随后的篆书、隶书、楷书、行书和草书等,不仅仅是记录语言的工具,更是一种独特的艺术形式。

这些文字不仅具有传达信息的功能,而且每一个字都蕴含着丰富的意象和韵味。

在“书画同源”的观念中,书法和绘画被认为是相辅相成的。

书法的笔墨技巧和韵味,以及绘画中的构图、线条和色彩,彼此之间有着微妙的联系。

一幅好的书法作品,其线条的流转、墨色的浓淡、结构的布局,都可以给观者带来美的享受。

同样,在绘画中,无论是山水、花鸟还是人物,其线条的勾勒、色彩的搭配和构图的安排,都与书法有着异曲同工之妙。

二、发展与演变随着时间的推移,“书画同源”的观念逐渐深入人心。

许多杰出的书法家同时也是画家,他们的作品既具有书法的独特韵味,又展示了绘画的艺术魅力。

同样,很多画家在创作中借鉴了书法的技巧,使得作品更具深度和内涵。

书法和绘画在技法上的融合,极大地丰富了两者艺术表现力。

书法家开始注重笔墨的运用和构图的安排,使得作品不仅有字义的表达,还有画面的呈现。

画家则从书法的笔墨中汲取灵感,使得画面更具流动性和气韵。

在这个过程中,“文人画”逐渐兴起。

文人画是一种强调文学修养和艺术内涵的绘画形式。

它主张以书入画,追求笔墨的趣味和意境的表达。

文人画的代表人物如苏轼、米芾、文征明等,都是书法和绘画兼修的大师。

他们的作品不仅展示了高超的技艺,更是对“书画同源”这一观念的最好诠释。

三、影响与价值“书画同源”的观念对中国书画艺术的发展产生了深远的影响。

它不仅促使书法和绘画在技法上的相互借鉴与融合,还促使艺术家们更加注重作品的文化内涵和艺术品位。

872023/07 No.257一、“书画同源”的相关论述自古以来,图形一直处于文字之前。

在殷商时期,甲骨文化的出现标志着一种新的文字符号的诞生,它们的出现使得“河图洛书”成了书画起源的重要参考。

在“书画同源”的解读上,汉代孔安图、刘歆等学者的观点极具代表性,他们的分析更加深刻地反映了“书画同源”这一理念。

之后,唐代张彦远在《历代名画记》中说:“颉有四目,仰观垂象。

因俪鸟龟之迹,遂定书字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。

是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。

无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。

”[1]“书画同源”的概念得以确认并成为具有影响力的观点应该是在宋元。

赵孟在题画诗中写道:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。

若也有人能会此,须知书画本来同。

”[2]他认为绘画应以“写”代“描”,作画时要以书法用笔,将“书画同源”的思想融入自己的绘画作品中。

二、书与画在审美创造中的相互影响和融合“书”与“画”的关系,至今都是文人雅士关注的题材。

书画源远流长,善画者即善书。

两者在很多方面都具有相通性,如笔法上的精细勾勒,整体设计上的留白,以及细节处的巧妙处理。

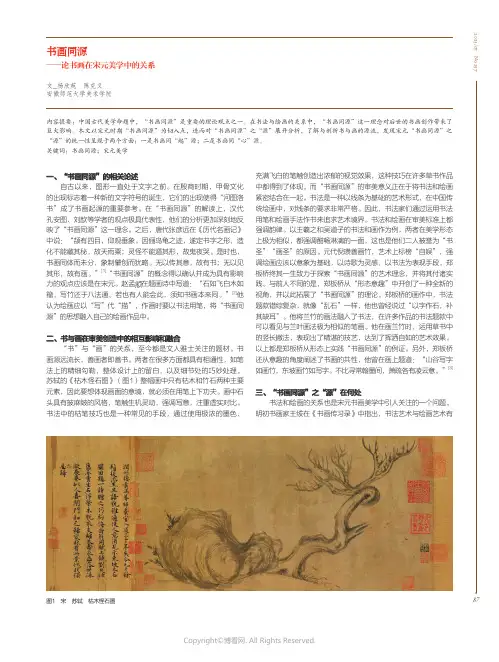

苏轼的《枯木怪石图》(图1)整幅画中只有枯木和竹石两种主要元素,因此要想体现画面的意境,就必须在用笔上下功夫。

画中石头具有披麻皴的风格,笔触生机灵动,强调写意,注重虚实对比。

书法中的枯笔技巧也是一种常见的手段,通过使用极浓的墨色、充满飞白的笔触创造出浓郁的视觉效果,这种技巧在许多草书作品中都得到了体现。

而“书画同源”的审美意义正在于将书法和绘画紧密结合在一起。

书法是一种以线条为基础的艺术形式,在中国传统绘画中,对线条的要求非常严格。

因此,书法家们通过运用书法用笔和绘画手法作书来追求艺术境界。

书法和绘画在审美标准上都强调韵律。

以王羲之和吴道子的书法和画作为例,两者在美学形态上极为相似,都强调酣畅淋漓的一面,这也是他们二人被誉为“书圣”“画圣”的原因。

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的璀璨长河中,书画艺术犹如两颗熠熠生辉的明珠,相互映照,交相辉映。

“书画同源”这一理念,历经岁月的沉淀,成为了中国艺术领域的一个重要命题。

探究书画同源之源及其表现形态,对于深入理解中国传统艺术的精髓具有至关重要的意义。

书画同源,其源可追溯至远古时期。

当人类文明的曙光初现,先民们为了记录生活、表达思想,开始了最初的刻画。

在那些古老的岩画、陶器纹饰中,我们可以看到简单而质朴的线条,它们既是绘画的雏形,也是文字的滥觞。

这些线条,或粗犷有力,或细腻婉转,承载着先民们对自然、对生活的观察与感悟。

此时的书画,尚未有明确的界限,它们共同作为一种表达方式,传达着人类内心的情感和需求。

从工具和材料的角度来看,书画同源也有着深厚的基础。

毛笔,这一传统的书写与绘画工具,在书画创作中发挥了关键作用。

毛笔的柔软性和弹性,使得书画家能够通过提按、转折等动作,创造出丰富多样的线条和笔触。

无论是书法中的笔画,还是绘画中的线条勾勒,都离不开毛笔的运用。

墨汁的运用也是如此,它在书画中不仅起到了显色的作用,更通过浓淡干湿的变化,营造出独特的艺术效果。

可以说,相同的工具和材料为书画的融合与相通提供了物质条件。

在表现形态上,书画同源更是体现得淋漓尽致。

首先,线条是书画共同的基础语言。

书法中的线条讲究笔力、笔势和节奏,要求有起承转合、藏头护尾,通过线条的变化展现书法家的情感和个性。

而绘画中的线条同样具有重要的表现力,如勾勒轮廓、表现质感、营造动态等。

例如,在中国画中,画家通过线条的粗细、疏密、刚柔来表现物体的形态和神韵,与书法中的线条艺术有着异曲同工之妙。

再者,构图和布局方面,书画也有着相通之处。

书法作品讲究字与字、行与行之间的呼应和协调,通过疏密得当、错落有致的排列,营造出整体的美感。

绘画同样注重画面的构图,讲究主次分明、虚实相生,通过对景物的安排和组合,表达出画家的意境和情趣。

在一些书画作品中,我们甚至可以看到书法的落款与画面相互融合,成为整个作品构图的一部分,进一步体现了书画在布局上的同源性。

论书画同源之源及其表现形态书画同源,这一古老的命题在中国艺术史上有着深远的影响。

它不仅揭示了书法与绘画之间密切的关系,也为我们理解中国传统艺术的发展提供了重要的线索。

要探究书画同源之源,我们首先要回溯到中国文字的起源。

早期的象形文字,其实就是对客观事物的一种简单描绘。

比如“日”字,最初就是一个圆形中间加一点,如同我们直观看到的太阳的样子;“山”字,则像是三座山峰耸立的形状。

这些象形文字的构造,已经具备了一定的绘画元素。

它们通过线条和形状来表现事物的特征,这种对形态的捕捉和表现方式,与绘画的初衷是相似的。

从工具和材料的角度来看,书画同源也有其必然性。

在古代,书法和绘画所使用的工具大多相同,如毛笔、宣纸、墨汁等。

毛笔的柔软性和弹性,使得书画家能够通过提按、转折、轻重等手法,表现出丰富多样的线条和笔触。

宣纸的吸水性强,能够使墨汁渗透和晕染,产生独特的艺术效果。

这些工具和材料的特性,为书画创作提供了共同的物质基础,也促使了书画在表现技法上相互借鉴和融合。

再者,从审美追求和艺术精神的层面来分析,书画同源有着更深层次的内涵。

中国传统艺术注重意境的营造和情感的表达,无论是书法还是绘画,都强调通过线条、形态和构图来传达作者的内心世界和审美情趣。

书法中的线条,讲究刚柔相济、疏密得当,如同绘画中的笔触一样,蕴含着节奏和韵律之美。

绘画中的构图和布局,也注重虚实相生、主次分明,与书法的章法有着异曲同工之妙。

这种对美的共同追求和艺术精神的相通,使得书画在艺术境界上达到了高度的统一。

书画同源的表现形态是多种多样的。

在形式上,我们可以看到许多书法作品具有绘画般的构图和视觉效果。

比如一些草书作品,书法家通过笔画的长短、粗细、疏密的变化,营造出一种如同画面般的节奏感和空间感。

而一些绘画作品中,画家会用书法的笔法来勾勒线条,使画面中的线条具有书法的韵味和力度。

在技法上,书画相互借鉴的例子更是不胜枚举。

书法中的笔法,如中锋、侧锋、逆锋等,在绘画中被广泛运用。

论书画同源之源及其表现形态在中华传统文化的长河中,书画艺术宛如两颗璀璨的明珠,交相辉映。

而“书画同源”这一理念,更是贯穿了中国艺术发展的历史,成为了一个重要的美学命题。

那么,书画同源之源究竟何在?其又有哪些具体的表现形态呢?要探寻书画同源之源,首先得从汉字的起源说起。

汉字最初的形态是象形文字,它是通过对客观事物的形态进行概括和简化而创造出来的。

比如,“日”字就像一个圆形中间有一点,代表着太阳;“山”字则像山峰的形状。

这种象形的造字方法,实际上就是一种简单的绘画。

在古人用简单的线条勾勒出这些文字的过程中,已经蕴含了对美的追求和对事物形态的艺术把握。

再者,从工具和材料的角度来看,书画同源也有其根源。

在古代,毛笔是书写和绘画的主要工具。

毛笔柔软而富有弹性,能够通过运笔的轻重、缓急、提按等变化,表现出丰富的线条和形态。

无论是写字还是作画,都需要掌握毛笔的特性,运用相似的笔法技巧。

比如,书法中的中锋用笔,要求笔锋垂直于纸面,使线条挺拔有力;在绘画中,勾勒轮廓时也常常运用中锋,以表现物体的坚实和稳定。

此外,书画在审美追求上也有着共同的源头。

中国传统文化中强调的“气韵生动”“意境深远”等审美观念,既适用于书法,也适用于绘画。

一幅优秀的书法作品,不仅仅是字形的排列组合,更要通过笔画的粗细、疏密、长短等变化,营造出一种独特的气韵和意境。

同样,一幅好的绘画作品,也不仅仅是对客观事物的逼真描绘,而是要通过笔墨的运用,传达出画家内心的情感和对世界的感悟。

书画同源的表现形态是多种多样的。

从线条的运用上看,书法和绘画都非常注重线条的质量和表现力。

书法中的线条,或刚劲有力,如“颜筋柳骨”;或飘逸洒脱,如王羲之的《兰亭序》。

绘画中的线条同样具有丰富的表现力,如吴道子的“吴带当风”,用流畅而富有动感的线条表现出人物的衣袂飘飘。

线条在书画中不仅是造型的手段,更是情感和精神的载体。

在构图方面,书画也有相通之处。

书法作品中的章法布局,讲究字与字、行与行之间的呼应和协调,疏密得当,错落有致。

试论书画同源书画是中国传统文化中的两个重要组成部分,二者同源,互相交融。

本文将从多个角度探讨书画同源的原因和表现。

一、同源的历史渊源书画同源的历史可以追溯到古代的“墨客”时代。

在墨家文化中,墨子提倡“道不相殊,术不相尚”,主张思辨思想和工匠技巧的融合,将书法和绘画视为一体,认为“书、画等术,先于章句,墨犹文字之本”。

从古代墨家文化来看,书画同源为中国古代文化的一种精神和思想内涵。

此外,书画同源还表现于中国传统美学和文化观念之中。

正如明代文学家王国维所说,“画者若笔意,书者若墨韵”,表现了书画之间的内在联系。

同时,中国传统文化中的笔墨艺术与文学艺术密切相关,书法、绘画、诗词、曲艺等元素之间相互交融,成为中国传统文化最为独特的艺术之一。

二、同源的艺术手法书法和绘画都是通过用笔描画来表达作品,而书画同源的最大体现就在于它们的艺术手法。

无论是书法还是绘画,都具有线条、笔触、风格和形态等方面相似之处。

书法和绘画共同关注的是线条的表现,线条对于画面的构成和形态起到了至关重要的作用。

在书法中,线条的变化直接影响着字体的艺术效果。

在绘画中,线条则会影响到画面的草草尽,以及作品的整体结构。

同时,书画同源的手法还表现在其笔触的运用上。

笔触是表现作品意境和审美情趣的直接手段之一。

无论是书法还是绘画,笔触的运用都对作品有着直接影响。

书法的笔触要求稳健、明快,隐含着文字表意的意蕴。

绘画的笔触可以丰富作品的质感和情绪色彩,表现艺术家的个性和灵感。

此外,书画同源还表现在风格上。

中国画风格各异,有写实主义、象征主义、意境主义等风格,而在这些风格之中,都有着书法的影子。

笔画的力度、节奏、抑扬顿挫等都与书法相关,表现了不同风格间的联系和共通性。

三、同源的艺术表现书画同源的表现方式还体现在了经典作品和大师手笔之中。

举例而言,中国古代有许多著名的书画大师,他们不仅在书法或绘画领域创造出了许多经典之作,而且在不同艺术领域之间交叉融合,创造了更加完美的艺术品。

试论书画同源的局限性书画同源是中国传统文化的重要理念之一,它认为书法和绘画源自同一个艺术根源。

然而,在深入研究书画同源的概念时,我们也必须同时关注其局限性。

本文将试论书画同源的局限性,并从历史、审美特点和发展趋势三个方面进行分析。

首先,书画同源的概念在历史上存在一定的局限性。

书法和绘画虽然都起源于中国,但它们的发展轨迹并不完全相同。

在古代,书法被视为一种重要的艺术表现形式,被广泛应用于文人雅士的交流和表达。

而绘画则更多地被用于装饰、记录和表现寓意。

这两者有着不同的目的和功能,因此并非完全同源。

其次,书法和绘画在审美特点上也存在一定的局限性。

书法注重线条的笔画和形态的平衡,追求意境的抒发和形式的美感;而绘画则更加关注色彩的运用、画面的立体感和内容的表达。

这种审美特点的差异使得书法和绘画在表现形式和表达方式上有所不同,因此并非完全同源。

此外,书画同源的概念也受到了现代艺术的冲击和发展趋势的影响。

随着现代艺术的兴起,传统的书画艺术逐渐受到挑战和颠覆。

一些艺术家开始尝试将书法和绘画进行融合,探索新的艺术表达方式。

这种趋势使得书画同源的界限变得模糊,局限性也逐渐减少。

综上所述,书画同源的概念虽然在中国传统文化中具有重要地位,但它也存在一定的局限性。

历史上书法和绘画的发展轨迹有别于完全同源的理念;审美特点上的差异使得书法和绘画表现形式有所不同;现代艺术的冲击和趋势的发展也使得书画同源的概念变得模糊。

然而,尽管存在局限性,书画同源的理念仍然对于理解和传承中国传统艺术有着重要的意义。

在当代社会,我们应当更加开放和包容地来看待书法和绘画两种不同的艺术形式,可以借鉴彼此的艺术特点和创作方法,丰富艺术的表达方式。

同时,我们也可以借助现代科技手段,将书法和绘画进行融合,创造出更具创新性和个性化的艺术作品。

只有在不断的尝试和创新中,书画艺术才能与时俱进,继续传承和发展。

论书画同源之源及其表现形态书画同源,这一观点在我国艺术领域中有着深远的影响。

那么,究竟何为书画同源之源?其又有怎样的表现形态呢?从历史的长河中溯源,书画同源的源头可以追溯到远古时期。

在那个时候,文字还未形成完整的体系,人们通过简单的图形来记录和表达事物。

这些图形既是最初的文字雏形,也蕴含着绘画的元素。

例如,在新石器时代的陶器上,常见的各种刻划符号和纹饰,它们既具有一定的表意功能,又展现出了某种形式上的美感。

从人类的认知和表达需求来看,书画同源有着其内在的必然性。

在人类文明的早期,人们需要一种方式来传递信息、记录生活和表达情感。

由于当时语言的局限性,直观的图像成为了重要的手段。

无论是用简单的线条勾勒出猎物的形状,还是用色彩涂抹出自然的景象,都是人们对周围世界的感知和反映。

而这种通过图像来表达的方式,逐渐演变和发展,一部分成为了后来的文字,另一部分则发展成为了独立的绘画艺术。

书画同源在表现形态上有着诸多显著的特点。

首先,从线条的运用来看,书法和绘画都高度依赖线条来塑造形象和表达情感。

书法中的线条,讲究笔法的轻重、缓急、粗细、转折等变化,通过这些变化来展现字体的韵味和书法家的个性。

绘画中的线条同样具有丰富的表现力,如中国画中的“十八描”,通过不同的线条描绘出人物的形态、衣物的质感、山水的轮廓等。

无论是书法还是绘画,线条都是其灵魂所在,它们共同体现了艺术家对形态和节奏的把握。

其次,在构图和布局方面,书画也有着相似之处。

一幅好的书法作品,需要考虑字与字之间的间距、行与行之间的呼应,以及整体的重心和平衡。

绘画也是如此,画面中各个元素的组合、主次关系的处理、虚实的对比等,都直接影响着作品的艺术效果。

例如,在山水画中,画家通过巧妙地安排山峦、水流、树木、房屋等元素,营造出一种深远、宁静的意境,这与书法中追求的整体和谐之美是相通的。

再者,书画在墨色的运用上也有共通之处。

书法中的墨色变化可以表现出书法家的情感起伏和作品的韵律。