从吴家川岩画与甲骨文的比较看书画同源

- 格式:pdf

- 大小:231.44 KB

- 文档页数:3

2023/09同源异流:国画与书法笔法异同及相互关系梳辨文/张利锋[苏州大学艺术学院]【摘要】书画同源是对中国绘画和中国书法二者起源的一个高度概括,这一观点基本已经成了书画家们长久以来的普遍共识,在我们坚信这一观点的同时,也有人认为书法是中国绘画的基础,二者的表现工具都是中国特有的笔墨纸砚等传统的书写工具,但在具体的用笔技法上有相通之处,更有巨大的差异。

书画同源而异流这一观点也普遍存在,同源指绘画和书法都是形成于初期的刻画符号,异流也并不单单指绘画的表现对象是山川、人物、花鸟等具体的形象。

书法虽然是表现中国文字,但绘画与书法在同样是用毛笔作为表现工具时,也存在笔法上的巨大差异,本文就二者的异同作一下分析。

【关键词】绘画;书法;笔法;关系书法与国画在使用工具上的确相同,但在历代书法与国画的发展中二者有着同源异流的趋向。

该文从二者之间的共性发展和其不同的个性等方面都举例阐述,目的是阐明在笔墨造型上书与画的本质之异。

练习书法能提高驭笔能力,但驭笔之能和国画中的物象转换到笔墨造型上在本质上不是一回事,书法表现对象是汉字,国画表现的是自然物象,书对于画来说,其作用是我们常讲的“线”的运用,书法虽然提高国画的驭笔用线,但不能忽略其二者表现的本质,不能过分强调其中任何的作用,而是要从本质上去看待,本文也想通过研究简要说明这个问题。

一、书画同源而异流的因果关系石器时代的一些岩画和陶器上的一些刻画图形和符号,可以看出这些是最早的绘画雏形,商周时期的甲骨文和金文中存在大量的象形文字,远古的先民们在生产劳作时把具象的人或物抽象成线条、块面和形状,这是具有划时代意义的伟大创作。

清代石涛“一画”的理论思想,更直接地指明了中国绘画与书法产生的共同源头,从万物中提炼抽象出来的线条是中国书画最根本的表现要素和手段。

国学大师周汝昌先生在其关于书法的著作《永字八法:书法艺术讲义》中专门有篇章论述《石涛“一画”论与中国书画艺术精神》,评价其曰:此线一出,上下分,天地判,阴阳明——可说整个精神意识的世界,竟由“混沌”“鸿濛”状态而一下子豁然开朗!由此乾坤显而万物著矣!①这个“一画”,岂止是中国书画的太极源头,实在是中华文明文化的总的“开辟鸿濛”,一切的伟大源头。

2019-2020学年浏阳市第四中学高三语文下学期期末试卷及答案解析一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

打通书画文史界限侯德昌早在唐代,张彦远便在《历代名画记》中叙画之源流,认为“书画异名而同体也”。

元代赵孟頫则明确提出“书画同源”。

以书入画,是中国画的传统。

近代以来,诸多大家亦是书画兼擅、文史俱通。

当下,随着电子技术进步,年轻人不再拿起毛笔,大多书家或画家也只精于己业。

如何更好地传承笔墨精神,打通书画文史之界限,成为亟待思考的问题。

传统书画艺术是中国文化的重要组成部分,体现着中国人的精神追求。

书画创作者必先丰富自身精神世界,具备综合文化素养,才能以笔墨表达文化内涵和心灵感悟。

近代如黄宾虹、潘天寿、傅抱石等大家,无不视读书为画人之要。

如今,我们所拥有的图书资料远超前人,更需有选择地读书,有意识地思考。

知识的滋养、诗书画的交融与个体内心的表达,是培育更多优秀原创作品的重要保障。

在原中央工艺美术学院陶瓷美术系学习时,出于对书法的热爱,我临池不辍,初入汉隶,后攻篆书,迷研益深,不仅大量阅读古文字书籍,亦细读明清以来书法篆刻大家的作品,深入了解邓石如、赵之谦等诸家各派,边看边摘录,凡刀笔精妙、结体佳美者皆予以临摹,有的还以自己的审美观念加以适当修饰。

甲骨、钟鼎、石鼓、竹简、瓦当上的文字,不再只是历史的见证,更是“有韵律的结构”,其中所蕴含的艺术价值和形式构成,成为不可多得的美学研究资源。

至上世纪90年代初,我已集满8个本子,并按字目顺序进行编排、谋章布局,以古文字艺术手稿形式成书,后又重新修订、补充和书写,如今《篆艺字典》已再版5次。

这一过程中,“思考咀嚼、打破壁垒、融古通今”成为宝贵的实践经验。

当工艺美术的装饰性、绘画的表现性与书法的人文性相结合,古老的文字更具个性与现代美感。

对待传统,不仅要做研究者、传承者,更要做创造者。

历代书画大家,无不拥有属于自己的创作面貌。

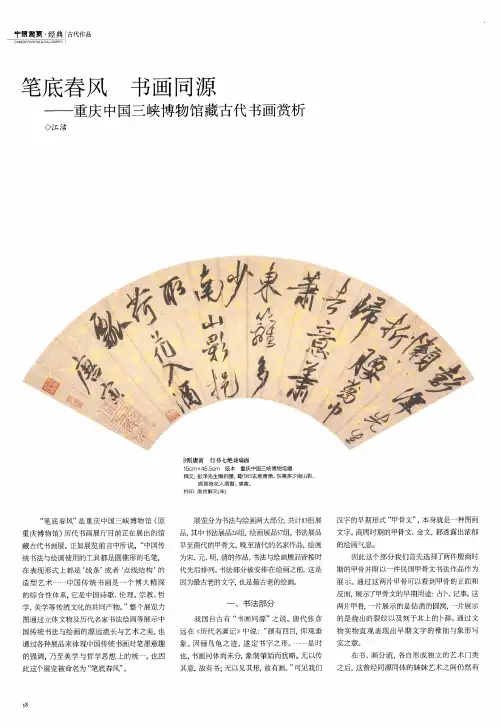

水墨丹青66中国画论中的书画同源■ 袁金林 贵州师范大学■ 陈麓帆 贵州师范大学〔摘 要〕《历代名画记》是唐代张彦远所著的绘画类通史著作,其第一卷中最早正式提出“书画同体”理论,是其后“书画同源”理论的源泉。

其论述了书画笔法章程之间的联系,也强调了“书画道殊”两者有别的观点。

《石涛画语录》是集石涛绘画理论思想与美学追求之大成者,是中国古代画论中一本重要的系统性美学著作。

其第十七章《兼字章》对书画的关系进行了较为详细的阐述,是石涛“书画同源”思想的重要体现。

书法与中国画从起源到发展整体来看是彼此相伴相生、相辅相成的,虽然两者的艺术表现形式各不相同,但其本质之间却有相通之处。

在石涛看来,他们都源于“一画”应是同“源”。

〔关键词〕书画同源;笔法;兼字;一画张彦远在《历代名画记》第一卷《叙画之源流》篇中首次提出“书画同体”的理论观点,也是中国艺术史上第一次阐述书法与中国画两者之间的联系,具有重要的历史意义,后世提及“书画同源”无不追溯到张彦远。

石涛为“清初四僧”之一,其艺术创作为清初画坛带来新鲜血液打开新局面。

石涛创作的艺术作品具有一种浑然天成的灵性,这是源于其别出机杼、“怪逸拙古”的艺术个性特质。

石涛的绘画作品遗存较多,备受各界关注认可,风格自成一派,而其书法作品则少以纯粹的艺术形式独立留存,大多是以绘画题跋的艺术形式存世,与其丰富的绘画作品相比世人对其书法作品了解颇浅,但在清初书坛其成就已算斐然,细品之下与其绘画作品尚可比肩。

其书与画两者融合形成一个有机的整体,相互之间具有辩证统一的联系,他们彼此成就,相生相融,书为画生,画为书伴,笔墨相通,共同构成石涛独特的艺术形式与本质内涵。

石涛受宋元诸家影响较深,晚年其作品在“书画一体”的基础上更进一步追求诗、书、画、印相互融合,使其艺术作品的构成更加完整细腻。

石涛“书画同源”思想在其绘画理论经典专著《石涛画语录》中有着最直接的体现,在《兼字章第十七》中,对书画关系做了较为系统的论述,表达了“其具两端、其功一体”的思想。

书画同源是中国书画理论界从古至今讨论的一个重要话题。

它包括两方面的含义:第一,指书法和绘画在起源上有共同性,即产生的方式具有相同性;第二,指书法与绘画在表现形式上有共同性,即表现技巧和情感表达的方式具有相同性。

中国文人画家在艺术创作中便遵循了这些艺术法则。

书法是汉字的书写表现形式,是艺术家情感的流露,以文字为载体,彰显艺术家的个性。

汉字有悠久的历史。

商周时代的甲骨文和金文中保存有大量的图画性文字,这些文字具有象形性和指意性两大特点。

汉字的结构组成和自然物象相似,是从自然物象中抽取出来的,如,“水”字的甲骨文就是对水流的动态进行概括、抽象而成的,这是劳动人民在生产实践中观察、体会和总结的表现;“门”的繁体字写成“門”,就是象形的最好表现。

中国的文字具有生动性,反映了人民对自然的尊重,对生活的热爱,凝结了劳动人民的智慧。

汉字的形成与发展反映出人对自身和客观事物的观察能力,同时反映了人的绘画意识的发展。

汉字在发展演进中越来越概括化和凝练,注重书写的流畅感和符号化,线条开始成为汉字的主要构成元素。

毛笔的使用提高了人们对线条表现力的认识,而运用毛笔以线条描绘图像也正是中国传统绘画的重要特点之一。

书法与绘画正是在这同一出发点上发展起来的。

唐代张彦远在《历代名画记?卷一?叙画之源流》一篇中,第一次从理论上阐述了书画同源的问题。

他认为:在造字之时,书画同体而未分;文字的作用在于传意,绘画的作用在于见形。

绘画最早的功能是图像学功能,通过图形叙说事件;文字的功能在于传达意思、说明道理。

伴随着发展,两者的功能性发生了转变,逐渐从实用功能向审美功能转变,两者具有异曲同工之妙。

张彦远的论述反映了早期对于书画同源的认识。

宋元以后,文人画家出于对笔墨的重视,又从新的角度强调了书画同源的观点,其用意在于强调绘画用笔本身独立的形式趣味和审美意义。

元代书画家赵孟頫题《秀石疏林图》云:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通。

若也有人能会此,方知书画本来同。

艺术论坛Arts circle 美术界ARTS CIRCLE 2011/12从岩画来看中国古代绘画的观物及取形方式TEXT /雷启兴早期岩画的观物及取形方式是一种剖面特征取形,就是说它对一个物象的观看方式不是有一个完整的体积转换,它要取的一个物象的平面化,强化一种特征性,因此采用一种剖面的方式取形。

在这些剖面的组合中它不是遵守着一个严格的剖面组合,它是不同剖面的组合,最后形成了观者最初共同印象中的特征组合的剖面形。

而这种取形方式类似一种符号的象征。

而这种方式也是后来中国画一直延续的空间组合方式。

以云南沧源岩画《村落图》为例,图中有两大块区域,一块是中间的椭圆的区域,一块是外围的区域。

中间是村落的中心区,外围是村落的活动区。

从外围我们可以看出村落应该有两种类型的活动区,一个类型显然是与他们的生产劳作有关系。

一类显然是呈现了一个外部交往的场景。

村寨外面画有三条线通向外面,第一条线最前面的人正向前面的两个人弯弓射箭,后面跟着很多人正拿着武器冲向敌人。

第二条线有三三两两的人,同时还有野猪等猎物,表现的是一个狩猎的场景。

在第二条线下面有个人举着一个类似船形的东西,同时这个举船的人,明显的大于所有人。

这里呈现的肯定不是一个普通的人,而肯定是具有某种神性的人,举着舟船一方面害怕舟船休息劳作的时候会翻过来,另一方面暗示了神对舟船的保护,同时舟船也是神圣的象征,是通向天国的运载工具。

在右边呈现出几条并列的状态,而这里面的人大多数在弯腰劳作,这个应该是呈现他的农业生产问题,而这里面是带有采摘和放牧的系统。

在椭圆形上面有一群人在反复做什么仪式,这与劳作关系不大,实际上是在进行一个巫术活动。

这样一张图把我们先民的生产劳作全都表现出来了,我们如果从绘画史的形态风格学的演进角度出发,我们应该注意到什么问题呢?这个村寨内部本身就反映了我们视觉呈现的重要特征。

这个屋子最大的特点是:屋子是个俯视图,如果看到俯视图的村落,村落上面都是小圆圈,小圆圈单一的重复符号,是没有办法表达村寨建筑的特征性的。

2023-2024学年度九年级第二学期第一次模拟测试语文试卷(试卷满分:150分考试时间:150分钟)龙,是华夏民族自古以来的图腾,早已融入我们的血脉,成为民族精神的象征。

学校开展“龙年主题集卡”活动,请你和同学们一起参与,期待你的出色表现。

龙行龘龘请欣赏2024第十届中国诗歌春晚中沈家庄的诗,然后完成后面的题目。

龙·马·酒神颂沈家庄①龙腾高天从云峰间破空而出磅bó()的气势呼啸过茫茫的海陆海上。

蓝色键盘激荡的雄浑音符——唤醒飞龙和太平洋的旋舞波峰波谷绽放出刚与柔的和弦弹迸()出浪花的力,抗争着岁月的变数盘旋呵盘旋仿佛精卫衔枯枝追逐夸父翻滚呵翻滚仿佛愚公劈开大山效法盘古龙如马,马如龙龙马从河图洛书的漩wō()里跃出龙与马的组合大写的图腾——震烁洪荒,辉煌日出龙马唤来的雨水染绿——青青的岛屿和太行山的鸿图龙马唤来的信风吹红——大洋彼岸的枫叶怡情着秋光悦目是谁?云聚起万千龙马前fù()后继,如火如荼……是谁?开启人类史上的海航壮游天地,纵横今古……龙马的身影奋骋莽原雨雪孕育的新绿汹涌山谷鲲鹏的翅膀扶摇九天大风挥动的椽笔纵横海图今夜,让我杜康酿造的忧愁将“横渠四句”②的升华纯度今夜,让我豪饮吴刚捧出的桂花美酒将“天下大同”的理想大写加粗今夜,我要用甲骨文的_______在太平洋彼岸的枫叶上醉忆故园湘楚今夜,我要用北京人的火种在东方的龙骨山上燃亮人类精神的日出【注释】①沈家庄,诗人。

加拿大中华诗词学会创会会长,现旅居温哥华。

②张载,风翔郿县横渠镇人。

他的《横渠语录》中的“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”被当代哲学家冯友兰称为“横渠四句”。

1. 请按照拼音填写汉字。

磅bó()弹迸()wō()前fù()后继2. 文稿有几处字迹模糊不清,请你为横线处选择一组合适的词语()A. 酣醉意境纯朴B. 陶醉境界纯朴C. 酣醉境界古朴D. 陶醉意境古朴3. 2024第十届中国诗歌春晚组委会要将晚会的诗歌汇成一个诗集,你认为下面两幅画,哪一幅更适合做沈家庄《龙·马·酒神颂》这首诗歌的插图?请结合诗歌和画面的内容,阐述理由。

2021-06文艺生活LITERATURE LIFE书画同源之“源”探析方玉珍(广西师范大学,广西桂林541006)摘要院“书画同源”是我国传统书画创作领域的重要美学思想之一。

亘古亘今,在文人士夫的影响推动下不断的蓬勃发展,究其原因归于其在渊源、审美情趣及创作手法上的相一致,进而促使中国传统绘画与书法能够在不同的艺术领域相融相通。

本文将从源头处一一廓清,分析书画同源之“同”的缘由,进一步挖掘绘画与书法间的相通性。

关键词:书画同源;清谈妙理;士大夫;审美趣味中图分类号:J212文献标识码:A文章编号:1005-5312(2021)17-0067-02DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2021.17.032一、“书画同源”之“源”相同“书画同源”一词,是中国传统书画创作领域和书画理论研究中的重要的概念之一。

关于这个概念的解释,现在学者普遍认可的三种说法:一是文字的起源和绘画的发生地是一致的;二是书法和绘画在创作时所运用到的技法或笔法是一致的;三是在书法和绘画创作的过程中,创作者所抒发的共同的审美愉悦感和寄托的高尚情操。

而“书画同源”这一概念的萌芽有可能是在唐代以前,到宋代以苏轼为主的“元祐集团”影响下声名鹊起,至元代的赵子昂提倡“作画贵古意、以书入画”的创作理念,直至明代在董其昌的推波助澜下才逐渐走向成熟与壮大。

在我国古老的神话传说里,有女娲抟土造人、伏羲氏教民结网捕鱼、神农氏尝百草、仓颉造字说等故事,而这些神话故事不仅蕴含中华民族具有优秀的文化底蕴,同时也揭示了在这片炽热的大地上人类文明发展的进程。

我国是四大文明古国之一,居住在黄河一带的原始先民在日常的生产生活中,经常会遭遇到猛兽的突袭,为了保障族人的生命安全、维持部落稳定,聪明的古人想到了绘制某种特殊的符号作为标记危险的信号。

在《周易·系辞》云:“上古结绳而治”;而又在《春秋左传集解》记录着:“古者无文字,其有誓约之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少,随扬寡众,各执以相考,亦足以相治也”①,由上我们可知,不管是上古先民绘制某种特殊的符号作为警示,还是用结绳的方式来提醒族人,从而维持部落与族人的平安与稳定,先人们的目的只有一个:传达言意。

2024届山东省名校联盟高三语文上学期12月联考试卷(试卷满分150分,考试时间150分钟)2023.12一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一中国古代绘画是中华文化的瑰宝,它深植于华夏大地的沃土,历经数千年沧桑巨变,形成了独特的艺术风格及鲜明的民族特征。

西洋画主要通过光线明暗呈现物体的形象,因而多用面表现形体。

中国绘画是线条的艺术,从甲骨、金文亦书亦画的图片,到钟鼎铜器中的龙凤饕饕、鸟兽星云,再到楚墓帛画、敦煌壁画,以及后来六朝人物画,唐宋后的山水、花鸟画等,均是用线描方法塑造形象的。

中国的绘画匠师们用线勾勒出轮廓、质感、体积,传递着东方绘画独特的线条艺术之美。

所谓“曹衣出水”“吴带当风”都是靠线对于服饰的描绘传达出灵动的艺术效果。

中国绘画中的线条既是流动的又是多变的,在画家的意念情致下灵动多姿,中国的绘画也因之意境幽远。

中国绘画中,人物画着力描绘人物的精神和个性,山水、花鸟画则注重表现画家的情趣及作品中蕴含的意境。

早在魏晋时期,著名画家顾恺之就提出“传神论”,认为“传神写照,正在阿堵中”,他在为裴楷画像时,“颊上益三毛”,结果“如有神明”。

谢赫在《古画品录》中倡导的“绘画六法”,第一条便是“气韵生动”,突出了“神”“气”在绘画中的作用。

欧阳修“古画画意不画形”,苏轼“论画以形似,见与儿童邻”,以及元代倪瓒主张作画要“逸笔草草,不求形似”,说的均是此意。

清代石涛有言,“名山许游未许画,画必似之山必怪。

变幻神奇懵懂间,不似似之当下拜。

”这“不似似之”正是千百年来画家追求的艺术境界。

西洋画为追求形象的逼真,采用焦点透视法,即画家站在某个固定点上,把目力所及的对象按照远近、大小、明暗,像照相机一样全部描绘出来。

中国画画者可以依据自己的感受和需要,前后左右、上下四方地“游目”作画,可将见到的和见不到的景物统统摄入画面中来,这种透视的方法,叫作散点透视或多点透视。

2020年重庆第六十六中学高三语文三模试题及答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下面小题。

打通书画文史界限侯德昌早在唐代,张彦远便在《历代名画记》中叙画之源流,认为“书画异名而同体也”。

元代赵孟頫则明确提出“书画同源”。

以书入画,是中国画的传统。

近代以来,诸多大家亦是书画兼擅、文史俱通。

当下,随着电子技术进步,年轻人不再拿起毛笔,大多书家或画家也只精于己业。

如何更好地传承笔墨精神,打通书画文史之界限,成为亟待思考的问题。

传统书画艺术是中国文化的重要组成部分,体现着中国人的精神追求。

书画创作者必先丰富自身精神世界,具备综合文化素养,才能以笔墨表达文化内涵和心灵感悟。

近代如黄宾虹、潘天寿、傅抱石等大家,无不视读书为画人之要。

如今,我们所拥有的图书资料远超前人,更需有选择地读书,有意识地思考。

知识的滋养、诗书画的交融与个体内心的表达,是培育更多优秀原创作品的重要保障。

在原中央工艺美术学院陶瓷美术系学习时,出于对书法的热爱,我临池不辍,初入汉隶,后攻篆书,迷研益深,不仅大量阅读古文字书籍,亦细读明清以来书法篆刻大家的作品,深入了解邓石如、赵之谦等诸家各派,边看边摘录,凡刀笔精妙、结体佳美者皆予以临摹,有的还以自己的审美观念加以适当修饰。

甲骨、钟鼎、石鼓、竹简、瓦当上的文字,不再只是历史的见证,更是“有韵律的结构”,其中所蕴含的艺术价值和形式构成,成为不可多得的美学研究资源。

至上世纪90年代初,我已集满8个本子,并按字目顺序进行编排、谋章布局,以古文字艺术手稿形式成书,后又重新修订、补充和书写,如今《篆艺字典》已再版5次。

这一过程中,“思考咀嚼、打破壁垒、融古通今”成为宝贵的实践经验。

当工艺美术的装饰性、绘画的表现性与书法的人文性相结合,古老的文字更具个性与现代美感。

对待传统,不仅要做研究者、传承者,更要做创造者。

历代书画大家,无不拥有属于自己的创作面貌。

怎样形成创作面貌?既要博览文史典籍滋养心灵,更要到生活中去感受社会、自然,把握时代脉搏。

书画同体的前世今生在中华传统文化的璀璨长河中,书画同体是一颗闪耀着独特光芒的明珠。

它不仅展现了中华民族对艺术的独特理解和追求,更承载了数千年的历史沉淀与文化传承。

书画同体,顾名思义,是指书法与绘画在形式、技法、审美等方面相互融合、相互渗透的一种艺术现象。

要追溯其前世,我们需将目光投向古老的文明源头。

早在新石器时代,那些刻绘在陶器上的简单图案和符号,便已初现书画同体的端倪。

它们既是原始人类记录生活、表达情感的方式,也是后来书画艺术发展的萌芽。

此时的图形和符号,虽然还不能称之为成熟的书法或绘画,但已蕴含了书画同体的基本要素——线条的运用。

随着时间的推移,殷商时期的甲骨文和金文,以其古朴稚拙的形态,成为了早期书画同体的重要例证。

甲骨文的刻写,既有文字的表意功能,又通过线条的粗细、长短、疏密等变化,展现出一定的美感和韵律,宛如一幅幅简洁而神秘的图画。

金文则在甲骨文的基础上,更加注重线条的装饰性和造型的规整性,使文字的书写具有了更多的艺术韵味。

到了春秋战国时期,帛画的出现进一步丰富了书画同体的表现形式。

帛画中的人物、动物、场景等形象,线条流畅,色彩鲜艳,同时画面上的题字也与画面相互呼应,共同构成了一个完整的艺术作品。

此时的书画同体,已经不仅仅是形式上的相似,更是在内涵和意境上开始相互交融。

秦汉时期,书法和绘画都取得了长足的发展。

秦始皇统一六国后推行的“书同文”政策,使篆书得到了规范和普及,篆书的线条优美、婉转,具有很高的审美价值。

同时,汉代的画像石、画像砖以其粗犷豪放的线条和生动的形象,展现了当时社会生活的各个方面。

这些画像中的文字与图像相互配合,互为补充,形成了一种独特的艺术风格。

魏晋南北朝时期,是书画同体发展的一个重要转折点。

这一时期,社会动荡不安,但文化艺术却呈现出空前繁荣的景象。

书法方面,王羲之、王献之等书法大家的出现,使书法艺术达到了一个新的高峰。

他们的书法作品,笔法精妙,气韵生动,充满了艺术感染力。