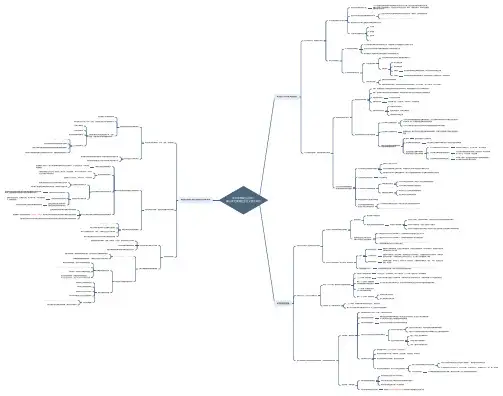

民族政策网络图4,6和7

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:1

【关键字】政策党的民族政策及法律法规党的民族政策主要包括八个方面:1、民族平等政策;2、民族团结政策;3、民族区域自治政策;4、社会改革政策;5、发展少数民族经济文化事业的政策;6、尊重和发展少数民族语言文字的政策;7、尊重少数民族风俗习惯的政策;8、宗教信仰自由的政策。

(一)维护和加强民族团结的法律条款(摘录)《中华人民共和国宪法》序言:中国是世界上历史最悠久的国家之一。

中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化,具有光荣的革命传统。

中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。

平等、团结、互助的社会主义民族关系已经确立,并将继续加强。

在维护民族团结的斗争中,要反对大民族主义,主要是大汉族主义,也要反对地方民族主义。

国家尽一切努力,促进全国各民族的共同繁荣。

《中华人民共和国宪法》第四条:中华人民共和国各民族一律平等。

国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。

禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

《中华人民共和国宪法》第五十二条:中华人民共和国公民有维护国家统一和全国各民族团结的义务。

《中华人民共和国村民委员会组织法》第七条:多民族村民居住的村,村民委员会应当教育和引导村民加强民族团结、互相尊重、互相帮助。

《中华人民共和国城市居民委员会组织法》第五条:多民族居住地区的居民委员会,应当教育居民互相帮助,互相尊重,加强民族团结。

《中华人民共和国教育法》第六条:国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育,进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结教育。

《民族乡行政工作条例》第七条:民族乡人民政府在本行政区域各族人民中进行爱国主义、社会主义和民族政策、民族团结的教育,不断巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系。

《城市民族工作条例》第三条:城市民族工作坚持民族平等、团结、互助和促进各民族共同繁荣的原则。

(二)党和国家对待和处理散杂居民族问题的基本政策1、各民族不分大小,不论聚居或散居、杂居,都一律平等,要充分保障散杂居少数民族的平等权利。

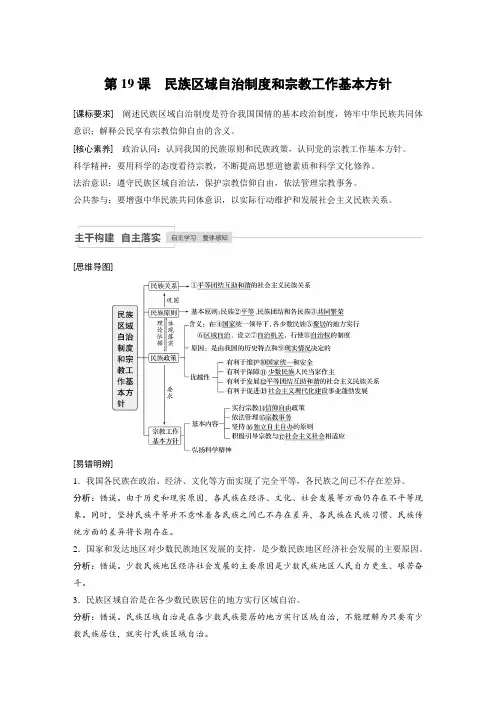

第19课民族区域自治制度和宗教工作基本方针[课标要求]阐述民族区域自治制度是符合我国国情的基本政治制度,铸牢中华民族共同体意识;解释公民享有宗教信仰自由的含义。

[核心素养]政治认同:认同我国的民族原则和民族政策,认同党的宗教工作基本方针。

科学精神:要用科学的态度看待宗教,不断提高思想道德素质和科学文化修养。

法治意识:遵守民族区域自治法,保护宗教信仰自由,依法管理宗教事务。

公共参与:要增强中华民族共同体意识,以实际行动维护和发展社会主义民族关系。

[思维导图][易错明辨]1.我国各民族在政治、经济、文化等方面实现了完全平等,各民族之间已不存在差异。

分析:错误。

由于历史和现实原因,各民族在经济、文化、社会发展等方面仍存在不平等现象。

同时,坚持民族平等并不意味着各民族之间已不存在差异,各民族在民族习惯、民族传统方面的差异将长期存在。

2.国家和发达地区对少数民族地区发展的支持,是少数民族地区经济社会发展的主要原因。

分析:错误。

少数民族地区经济社会发展的主要原因是少数民族地区人民自力更生、艰苦奋斗。

3.民族区域自治是在各少数民族居住的地方实行区域自治。

分析:错误。

民族区域自治是在各少数民族聚居的地方实行区域自治,不能理解为只要有少数民族居住,就实行民族区域自治。

4.坚持党的领导是民族区域自治的前提和基础。

分析:错误。

我国的民族区域自治制度的前提和基础是国家统一。

5.我国实行的是宗教信仰自由政策,国家保护一切宗教活动。

分析:错误。

我国实行的是宗教信仰自由政策,既保护信仰宗教的自由,又保护不信仰宗教的自由。

国家保护正常的宗教活动。

6.在我国实行宗教信仰自由政策,保障了公民的基本政治权利。

分析:错误。

宗教信仰自由是宪法规定的公民的一项基本权利,在我国实行宗教信仰自由政策,保障了公民的基本权利。

而公民的基本政治权利是选举权和被选举权。

1.我国是统一的多民族国家新中国成立后,我国铲除了民族压迫和民族歧视的阶级根源,逐步形成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

地理民族课程设计一、教学目标本节课的教学目标是让学生了解我国民族的分布特点及民族政策,培养学生尊重各民族的风俗习惯,增强民族团结意识。

具体目标如下:1.知识目标:(1)了解我国民族的分布特点;(2)掌握我国主要的少数民族及其分布地区;(3)理解我国民族政策及其实施意义。

2.技能目标:(1)通过地图识记我国民族的分布;(2)运用所学知识分析我国民族问题的现状和发展趋势。

3.情感态度价值观目标:(1)培养学生尊重各民族的风俗习惯,增进民族团结;(2)增强学生对我国民族政策的认同感,提高国家意识。

二、教学内容1.我国民族的分布特点;2.我国主要的少数民族及其分布地区;3.我国民族政策及其实施意义。

三、教学方法1.讲授法:用于讲解我国民族的分布特点、主要少数民族及其分布地区、民族政策等内容;2.讨论法:学生讨论民族问题,培养学生的分析问题和解决问题的能力;3.案例分析法:通过分析具体案例,使学生更好地理解民族政策的实施意义;4.实验法:利用多媒体资料展示我国民族的分布情况,提高学生的直观感受。

四、教学资源1.教材:《地理》教科书;2.参考书:关于我国民族问题的相关著作;3.多媒体资料:我国民族分布的地图、视频资料等;4.实验设备:投影仪、电脑等。

教学资源应与教学内容和教学方法紧密结合,为学生提供丰富的学习材料,提高学生的学习兴趣和效果。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本节课采用以下评估方式:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估学生的学习态度和课堂表现;2.作业:布置与本节课内容相关的作业,评估学生对知识点的掌握程度;3.考试:安排一次课堂小测,测试学生对我国民族分布特点、主要少数民族及其分布地区、民族政策等知识的掌握情况。

评估结果将作为学生学习成果的依据,及时反馈给学生,以便学生了解自己的学习状况,进行有针对性的改进。

六、教学安排1.教学进度:按照教材的章节安排,合理安排每一节课的教学内容;2.教学时间:确保在有限的时间内完成教学任务,同时留出时间进行课堂讨论和实践活动;3.教学地点:教室。