博弈论与经济学诺贝尔奖

- 格式:doc

- 大小:119.00 KB

- 文档页数:2

2000年-2013年诺贝尔经济学奖获得者及其学术贡献2000年美国经济学家詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登。

以表彰他们对微观计量经济学所做出的杰出贡献。

从这二位诺贝尔经济学奖得主的主要工作,可以看出微观计量是对“经济学理论的发展和计量经济方法论的创新”,因而“从根本上改变了微观经济的应用研究”。

2001年美国经济学家乔治·阿克尔洛夫、迈克尔·斯彭斯和约瑟夫·斯蒂格利茨。

为不对称信息市场的一般理论奠定了基石,他们的理论迅速得到了应用,从传统的农业市场到现代的金融市场,他们的贡献来自于现代信息经济学的核心部分。

2002年美国经济学家丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯。

卡尼曼成功地把心理学分析法与经济学研究结合在一起,特别是在有关不确定状态下人们如何作出判断和决策方面的研究,为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。

史密斯则开创了一系列实验法,为通过实验室实验进行可靠的经济学研究确定了标准。

2003年美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰。

他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列,从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。

克莱夫·格兰杰的工作改变了经济学家处理时间序列数据的方法”,而恩格尔研制了处理风险评估的“改进方法”。

2004年挪威经济学家芬恩·基德兰德和美国经济学家爱德华·普雷斯科特。

这两位经济学家的研究成果主要集中两个方面,即有关宏观经济政策的“时间一致性难题”和“商业周期的影响因素”。

2005年有以色列和美国双重国籍的罗伯特·奥曼和美国人托马斯·谢林。

以表彰他们通过博弈理论分析增加了世人对合作与冲突的理解。

2006年美国经济学家埃德蒙·费尔普斯。

以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。

奥曼还分析了一般和特殊模型中的“解概念”,指出,就社会科学的理性方面而言,博弈论是一种概括或“统一场论”。

这里的“社会”是广义的,包括人类和非人类的参与者(如计算机、动物、植物等)。

与探讨像经济学或政治学等学科的他种方法不同,博弈论不利用个别的、特定的结构讨论各种具体问题,如完全竞争、垄断、寡头垄断、国际贸易、征税、表决、威慑等等。

更确切地说,博弈论发展了原则上应用于所有交互情形的一套方法,并进而探讨这些方法在每一具体应用中所导致的结果。

从一般博弈论方法得到的结果与用较为特殊的方法得到的结果之间,常常出现密切的联系。

然而在其他的情形下,博弈论方法会得出一些其他方法未能得出的新见解。

二、完全竞争经济:参与者连续统模型众所周知,完全竞争经济模型描述了一种存在着许多参与者(居民和厂商),并且每个参与者的影响都是微不足道的市场情形。

就是说,在完全竞争的经济状态下,每个居民或厂商的交易量相对于市场总量来说是很小的,任何一个人交易的商品数量并不会影响总供给和总需求。

然而,奥曼认为:“事实上,只要仅存在有限多的参与者,个别参与者对经济的影响就不能被忽视。

因此,适合于完全竞争的直观上的概念的数学模型必须包括无限多的参与者。

我们认为适合这个目的的最自然的模型包括了参与者连续统(Continuum),类似于一条线上点的连续统或流体中粒子的连续统。

”在经济理论中,“连续统”观点的引入对经济学的学科发展有很大的影响。

奥曼指出,连续统可以被看作接近于存在许多但是数量有限的粒子(或经济主体,或策略,或可能的价格)的真实情形。

采用连续统的粗略估计的目的是使称为“分析”的数学分支的强有力的、精确的方法得以应用,而使用有限的方法将会更困难甚至是无望的。

古典经济学假定每个人接受既定的所有商品的价格(单个居民或厂商的决策不能影响价格)。

为了使经济处于稳定的状态,价格必须使总需求等于总供给,这就是瓦尔拉斯的竞争均衡(Walrasiancompetitiveequilibrium)。

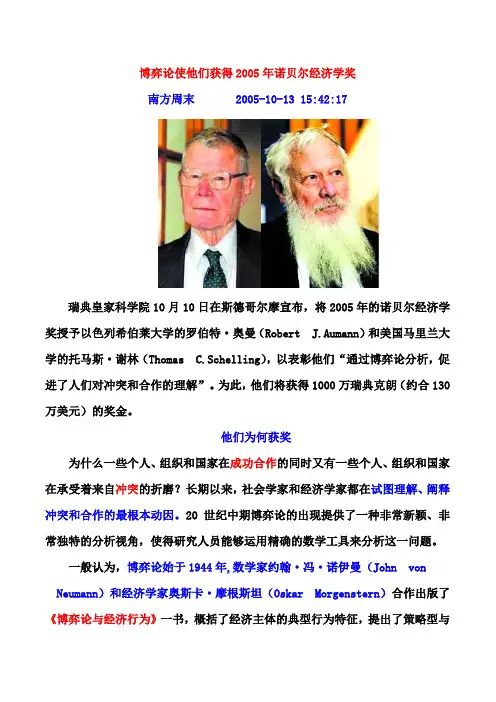

博弈论使他们获得2005年诺贝尔经济学奖南方周末2005-10-13 15:42:17瑞典皇家科学院10月10日在斯德哥尔摩宣布,将2005年的诺贝尔经济学奖授予以色列希伯莱大学的罗伯特·奥曼(Robert J.Aumann)和美国马里兰大学的托马斯·谢林(Thomas C.Schelling),以表彰他们“通过博弈论分析,促进了人们对冲突和合作的理解”。

为此,他们将获得1000万瑞典克朗(约合130万美元)的奖金。

他们为何获奖为什么一些个人、组织和国家在成功合作的同时又有一些个人、组织和国家在承受着来自冲突的折磨?长期以来,社会学家和经济学家都在试图理解、阐释冲突和合作的最根本动因。

20世纪中期博弈论的出现提供了一种非常新颖、非常独特的分析视角,使得研究人员能够运用精确的数学工具来分析这一问题。

一般认为,博弈论始于1944年,数学家约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)和经济学家奥斯卡·摩根斯坦(Oskar Morgenstern)合作出版了《博弈论与经济行为》一书,概括了经济主体的典型行为特征,提出了策略型与广义型(扩展型)等基本的博弈模型、解的概念和分析方法,奠定了博弈论大厦的基石,也标志着经济博弈论的创立。

1994年诺贝尔经济学奖获得者纳什(John Nash)、泽尔腾(Reinhard Selten)、海萨尼(John Harsanyi)在非合作博弈方面的贡献进一步增加了博弈论的适用范围和预测能力。

奥曼和谢林这两位学者的工作又进一步发展了非合作博弈理论,并开始涉及社会学领域中的一些主要问题。

他们分别从两个不同的角度———奥曼从数学的角度、谢林从经济学的角度,都感到从博弈论入手有可能重新塑造关于人类交互作用的分析范式。

最重要的是,谢林指出,许多人们所熟知的社会交互作用可以从非合作博弈的角度来加以理解;奥曼也发现一些长期的社会交互作用可以利用正式的非合作博弈理论来进行深入分析。

诺贝尔经济学奖获得者的主要思想观点和政策含义(一)罗伯特·奥曼罗伯特·奥曼是一名杰出的经济学家,在决策制定理性观点方面有着杰出的贡献,对博弈论和其他许多经济理论的形成起到了重要的作用。

他于1983年获得了以色列技术机构颁发的科学技术哈维奖,1994年获得了以色列颁发的经济学奖。

2005年获得诺贝尔经济学奖(1)交互式条件下“最优理性决策”什么是博弈论?奥曼认为,较具描述性的名称应是“交互的决策论”。

可以看到,奥曼对博弈论的定义是十分简洁凝练的。

因为博弈论是研究决策者的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题的,就是说人们之间的决策与行为将形成互为影响的关系,一个经济主体在决策时必须考虑到对方的反应,所以用“交互的决策”来描述博弈论是再简洁不过的了。

奥曼还以经济主体的理性为分析的出发点,认为博弈论是交互式条件下“最优理性决策”,即每个参与者都希望能以其偏好获得最大的满足。

如果仅有一个参与者,通常就会产生划分明确的最优化问题。

而在多人参与者的博弈论中,一个参与者对结果的偏好等级并不意味着是他的可能决策的等级,这个结果也取决于其他参与者的决策。

(2)完全竞争经济:参与者连续统模型众所周知,完全竞争经济模型描述了一种存在着许多参与者,并且每个参与者的影响都是微不足道的市场情形。

就是说,在完全竞争的经济状态下,每个居民或厂商的交易量相对于市场总量来说是很小的,任何一个人交易的商品数量并不会影响总供给和总需求。

然而,奥曼认为:“事实上,只要仅存在有限多的参与者,个别参与者对经济的影响就不能被忽视。

因此,适合于完全竞争的直观上的概念的数学模型必须包括无限多的参与者。

我们认为适合这个目的的最自然的模型包括了参与者连续统,类似于一条线上点的连续统或流体中粒子的连续统。

”在经济理论中,“连续统”观点的引入对经济学的学科发展有很大的影响。

奥曼指出,连续统可以被看作接近于存在许多但是数量有限的粒子(或经济主体,或策略,或可能的价格)的真实情形。

博弈论研究博弈论研究的是什么?1994年10月11日,瑞典皇家科学院宣布,由于纳什博士对非合作博弈理论中的均衡问题进行了开创性分析,与哈尔萨尼教授(P rofessor JohnC.Harsanyi)和泽尔滕教授(P rofessorDr.Reinhard Selten)分享了该年度的诺贝尔经济学奖,奖金93万美元。

博弈论研究人们的策略互动行为。

博弈论认为:一、人是理性的,即人人都会在约束条件下最大化自身的利益;二、人们在交往合作中有冲突,行为互相影响,而且信息不对称。

博弈论研究人们的行为,在直接相互作用时的决策,以及决策的均衡问题。

换句话说,博弈论研究如何使得人们在市场经济中,自愿做出大家都遵守和实施的有效制度安排,以增进社会的福利的机制。

博弈论是深刻理解经济行为和社会问题的基础。

现在人们说的博弈论,一般指非合作博弈论。

它的特征是:人们行为相互作用时,当事人不能达成一个有约束力的协议。

或者说,行为人之间的合约对于签约人没有实质性约束力。

例如,现实中的非合作博弈问题的例子是,石油卡特尔欧佩克的产量协议,对于其成员国就没有约束力。

你心里想什么我不知道,我也不想让你知道我心里想什么。

因此,协议经常不能坚持到底,总有一国先行增产降价以谋求自己更高的利润。

纳什在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的论文,《n人博弈中的均衡点》和《非合作博弈》,定义了“纳什均衡”概念,与T ucker于1950年定义的“囚徒困境”一起,奠定了当代非合作博弈论的基石。

纳什获得诺贝尔经济学奖,就是基于这两篇论文。

在纳什的基础上,后来的泽尔滕精炼了纳什均衡概念,定义了完全信息动态博弈的“子博弈完备纳什均衡”(1965),以及进一步刻画不完全信息动态博弈的“完备贝叶斯纳什均衡”(1975)。

而哈尔萨尼则发展了刻画不完全信息静态博弈的“贝叶斯纳什均衡”(1967-1968)。

总之,他俩进一步将纳什均衡动态化,加入了接近实际的不完全信息条件。

诺贝尔经济学奖简介诺贝尔经济学奖并不是诺贝尔遗言中提到的五大奖赏领域之一,是由瑞典银行在1968年,其成立三百周年龄念之际,为纪念诺贝尔而增设的。

全称应为“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”。

每年由这家银行供应与当年诺贝尔奖金相同金额的奖金,交由诺贝尔基金会一致使用。

诺贝尔经济学奖金,由瑞典皇家科学院负责颁发。

对获奖候选人介绍、奖金的评判和授奖仪式的等规则,基本与其余诺贝尔奖金一致。

11969年获奖者简-丁伯根(荷兰)和拉格纳-弗里希(挪威)简·丁伯根和拉格纳·弗里希(RAGNARFRISCH)共同获取1969年经济奖。

他们发展了动向模型来剖析经济进度。

拉格纳·弗里希是经济计量学的奠定人,简·丁伯根是经济计量学模式建筑者之父。

21970年获奖者保罗-安-萨默尔森(美国)保罗·安·萨默尔森(PAULASAMUELSON)(1915-) ,他发展了数理和动向经济理论,将经济科学提升到新的水平。

31971年获奖者西蒙-库兹列茨(俄国)西蒙·库兹列茨(SIMONKUZNETS)(1901-1985), 俄籍美国人,在研究人口发展趋向及人口构造对经济增加和收入分派关系方面做出了巨大贡献。

41972年获奖者肯尼斯-约瑟夫-阿罗(美国)和约翰-希克斯(英国)肯尼斯·约瑟夫·阿罗(KENNETHJ.ARROW)(1921-)肯尼斯·约瑟夫·阿罗,美国人,与约翰·希克斯(JOHNR.HICKS)共同深入研究了经济平衡理论和福利理论。

约翰·希克斯(JOHNR.HICKS)(1904-1989)约翰·希克斯,英国人。

51973年获奖者华西里-列昂惕夫(美国)华西里·列昂惕夫(WASSILYLEONTIEF)(1906-)华西里·列昂惕夫,美国人,他发展了投入产出方法,该方法在很多重要的经济问题中获取运用。

博弈思想在微观经济学中的应用从诺贝尔经济学奖设立以来,已有55位经济学家获得了此项殊荣。

其中1994年以来已经有8位经济学家在有关博弈论与信息经济学方面获得经济学最高荣誉奖。

为什么数量如此之多呢?自80年代中期开始,博弈论的广泛应用促使经济学经历了一次巨大变革,而且,目前这场变革还在加速进行。

正如著名经济学家泰勒尔所说:“如同理性预期使宏观经济学发生了革命一样,博弈论广泛而深远地改变了经济学家的思维方式。

”博弈论是数学的一个分支,1951年纳什和1953年的夏普里的文章都是发表在数学杂志上。

但博弈论作为一种研究方法,在经济学上的应用却最为广泛成功。

经济学是研究资源如何有效配置以达到或实现既定目标的一门学科。

但从现代经济学的发展来看,这种观点将被另一观点所取代:经济学是研究人的行为,即研究理性人的行为。

因此,现在当再翻开欧美名牌大学的微观经济学教材时,你会发现有近一半的内容已与八十年代末大不相同。

博弈论在短短10余年对经济学产生的如此深刻的影响是史无前例的。

近年来,博弈论的思想和建模方法已渗透到了几乎所有的经济分析领域。

而影响最大的便是微观经济学。

甚至可以说成为微观经济学的基础。

1994年诺贝尔经济学奖被授予纳什、豪尔绍尼和泽尔滕三人,以表彰他们在博弈论的发展及应用中所作出的开创性贡献。

博弈论研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策及决策均衡问题。

1944年冯·诺伊曼与摩根斯坦恩合作出版的《博弈论与经济行为》第一次系统地将博弈论引入经济学中。

到20世纪50年代,合作博弈发展到鼎盛期,非合作博弈也开始产生。

1950年纳什在《N人博弈的均衡点》、1951年在《非合作博弈》明确提出了“纳什均衡”。

奠定了现代非合作博弈论的基石。

1965年泽尔滕首次将动态分析引入博弈论,提出了“子博弈精炼纳什均衡”和相应的“逆向归纳法”。

1967年豪尔绍尼把信息不完全性引入博弈分析,定义了“贝叶斯-纳什均衡”,构建了不完全信息博弈的基本理论。

罗伯特・奥曼和托马斯・谢林的博弈论与经济学———2005年诺贝尔经济学奖得主的理论贡献述评李春风 单 瑜(云南财贸学院 经济系,云南 昆明 650221)关键词:合作;非合作博弈论;讨价还价;冲突管理理论摘 要:罗伯特・奥曼和托马斯・谢林共同创立的“互动决策理论”主要解释了某些国家、团体和个人可以和平地解决冲突,而另一些却不断地被冲突困扰的原因。

通过无限重复博弈,在现实世界,长期关系比短期关系更加容易合作,且效率更高。

通过影响其他人对自己会如何的预期,以促使其他人对自己有利的选择的行为,通过限制自己的行为来限制合作者的选择。

这些见解已经证明对化解冲突和避免战争大有用途。

中图分类号:224.32 文献标识码:A 文章编号:1672-4755(2005)05-0015-02 2005年10月10日瑞典皇家科学院宣布把该年的诺贝尔经济学奖授予以色列经济学家罗伯特・奥曼(Robert J.Aumann)和美国经济学家托马斯・谢林(Thomas C.schelling)以表彰他们“以博弈论分析方式增进了我们对于冲突与合作的理解”方面所做出的贡献。

一、奥曼的合作与非合作博弈论所谓的“互动的决策论”就是在任意博弈中,局中人之间的决策与行为形成互为影响的关系,其中每个局中人在决策时必须考虑到对方的反应。

当此种情景重复多次出现,甚至当参与各方面临直接的利益冲突时,因其中任意局中人的下一步的反应都必须考虑其他人以前的行动,局中人之间逐渐建立合作。

如果局中人都是理性的,那么博弈论是互动条件下“最优理性决策”,即每个参与者都希望得到最大效用。

按局中人相互作用时是否能达成一个具有约束力的协议,博弈论可以划分为合作博弈与非合作博弈。

如果能达成一个具有约束力的协议,就是合作博弈;否则,则是非合作博弈。

完全信息的重复博弈论指信息对博弈中各方都是对称的,即没有任何一方可以通过单方面改变他的决策来获益。

1966年,奥曼建立了不完全信息的重复博弈模型,为美国武器控制和裁军机构提出可行性报告。

博弈论与经济学的关系一、博弈论与经济学的关系博弈论在经济学中的应用取得了相当大的成就。

1994年至2012年期间,诺贝尔经济学奖曾六次眷顾博弈论,表明了博弈论在主流经济学中的地位及其对现代经济学的影响与贡献。

微观经济学建立在现代西方经济学鼻祖—英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith,1723~1790)的“看不见的手”的原理基础上。

1776 年,亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,简称《国富论》)一书中写了如下名言: “每个人都在力图应用他的资本,来使其生产品能得到最大的价值。

一般地说,他并不企图增进公共福利,也不知道他所增进的公共福利为多少,他所追求的仅仅是他个人的安乐,仅仅是他个人的利益。

在这样做时,有一只‘看不见的手’引导他去促进一种目标,而这种目标绝不是他所追求的东西。

由于追求他自己的利益,他经常促进了社会利益,其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。

”传统经济学认为:人的经济行为的根本动机是自利,每个人都有权追求自己的利益,没有自私,社会就不会进步,现代社会的财富是建立在对每个人自利权力的保护基础上的。

因此,经济学不必担心人们参与竞争的动力,只需关注如何让每个求利者能够自由参与尽可能展开公平竞争的市场机制。

只要市场机制公正,人们在追逐自我利益的过程中,市场这只“看不见的手”就会使整个社会富裕起来。

美国著名经济学家哈佛大学的经济学教授格里高利·曼昆(N.Gregory Mankiw)指出:“自20世纪80年代以来,博弈论几乎应用于经济学的所有领域—包括工业组织、国际贸易、劳动经济以及宏观经济学。

在这些领域,博弈论都成功地更新了原有的研究方法。

”进入二十世纪九十年代以来,博弈论已融入主流经济学并对经济学产生了革命性的影响。

然而,真正的社会并不严格是博弈论的理想对象,无论是股票市场上的投机现象,还是受制于传统文化的惯性影响下的体制选择。

现在的普遍看法是,如同混沌动力系统理论带给人们的初始兴奋之后,博弈论并不具有历史上像物理学中理论的预测能力。

囚犯的两难处境要了解纳什的贡献,首先要知道什么是非合作博弈问题。

现在几乎所有的博弈论教科书上都会讲“囚犯的两难处境”的例子,每本书上的例子都大同小异。

博弈论毕竟是数学,更确切地说是运筹学的一个分支,谈经论道自然少不了数学语言,外行人看来只是一大堆数学公式。

好在博弈论关心的是日常经济生活问题,所以不能不食人间烟火。

其实这一理论是从棋弈、扑克和战争等带有竞赛、对抗和决策性质的问题中借用的术语,听上去有点玄奥,实际上却具有重要现实意义。

博弈论大师看经济社会问题犹如棋局,常常寓深刻道理于游戏之中。

所以,多从我们的日常生活中的凡人小事入手,以我们身边的故事做例子,娓娓道来,并不乏味。

话说有一天,一位富翁在家中被杀,财物被盗。

警方在此案的侦破过程中,抓到两个犯罪嫌疑人,斯卡尔菲丝和那库尔斯,并从他们的住处搜出被害人家中丢失的财物。

但是,他们矢口否认曾杀过人,辩称是先发现富翁被杀,然后只是顺手牵羊偷了点儿东西。

于是警方将两人隔离,分别关在不同的房间进行审讯。

由地方检察官分别和每个人单独谈话。

检察官说,“由于你们的偷盗罪已有确凿的证据,所以可以判你们一年刑期。

但是,我可以和你做个交易。

如果你单独坦白杀人的罪行,我只判你三个月的监禁,但你的同伙要被判十年刑。

如果你拒不坦白,而被同伙检举,那么你就将被判十年刑,他只判三个月的监禁。

但是,如果你们两人都坦白交代,那么,你们都要被判5年刑。

”斯卡尔菲丝和那库尔斯该怎么办呢?他们面临着两难的选择——坦白或抵赖。

显然最好的策略是双方都抵赖,结果是大家都只被判一年。

但是由于两人处于隔离的情况下无法串供。

所以,按照亚当·斯密的理论,每一个人都是从利己的目的出发,他们选择坦白交代是最佳策略。

历届诺贝尔经济学奖得主及获奖原因(1969~2011)1969~1973.1.31)1903.4.12~1994.6.9),因发展和应用了动态模型来分析经济进程而共同获得1969年诺贝尔经济学奖。

19702009.12.13)因发展了数理和动态经济理论,将经济科学提高到新的水平而荣获诺贝尔经济学奖。

萨缪尔森的研究涉及经济学的全部领域。

19711985.7.9)因在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献而获得诺贝尔经济学奖。

1972~1989.5.20)~)因“在一般经济均衡理论和福利理论上的贡献”而共同荣获诺贝尔经济学奖。

1973(1906.8.5~1999.2.5)因在投入产出方法及其应用上的贡献荣获诺贝尔经济学奖。

1974~1987.5.17);~1992.3.23)。

因对货币理论和经济波动理论的研究以及对经济、社会和制度现象互相依赖性的敏锐分析而荣获诺贝尔经济学奖。

1975奇·康托罗维奇(1912.1.19~1986.4.7)和美籍荷兰经济学家现代数理经济学的开~1985.2.26)。

他们因在资源的最优配置理论方面的贡献而荣获诺贝尔经济学奖。

1976年,美国经济(1912.7.31~2006.11.16)。

因在消费分析、货币史、货币理论以及稳定性政策方面的贡献而荣获诺贝尔经济学奖。

1977林(1899.4.23~1979.8.3)德华·米德(1907.6.23~1995.12.22)。

因在国际贸易理论与国际资本流动方面的开创性贡献而荣获诺贝尔经济学奖。

1978(1916.6.15~2001.2.9)。

1979年, ~1998.2.26)和英国经济学(1915.1.23~1991.6.15)。

因在经济发展方面做出了开创性研究,特别是深入研究了发展中国家在经济发展过程中的问题而荣获诺贝尔经济学奖。

1980因以经济学说为基础,根据现实经济中实有数据所作的经验性估计建立起经济模型,并将这些模型应用于经济波动、经济政策的分析而荣获诺贝尔经济学奖。

历届诺贝尔经济学奖回顾(1969-2013)1969年简·丁伯根(荷兰)、拉格纳·弗里希(挪威)贡献:发展了动态模型来分析经济进程。

拉格纳·弗里希是经济计量学的奠基人,简·丁伯根是经济计量学模式建造者之父。

1970年保罗·安·萨默尔森(美国)贡献:发展了数理和动态经济理论,将经济科学提高到新的水平。

他的研究涉及经济学的全部领域。

1971年西蒙·库兹列茨(美国)贡献:在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献。

1972年约翰·希克斯(英国)、肯尼斯·约瑟夫·阿罗(美国)贡献:深入研究了经济均衡理论和福利理论。

1973年华西里·列昂惕夫(前苏联)贡献:发展了投入产出方法,该方法在许多重要的经济问题中得到运用。

1974年弗·冯·哈耶克(澳大利亚)、纲纳·缪达尔(瑞典)贡献:深入研究了货币理论和经济波动,并深入分析了经济、社会和制度现象的互相依赖。

1975年列奥尼德·康托罗维奇(前苏联)、佳林·库普曼斯(美国)贡献:康托罗维奇创立了享誉全球的线形规划要点;库普曼斯将数理统计学成功运用于经济计量学,对资源最优分配理论做出了贡献。

1976年米尔顿·弗里德曼(美国)贡献:创立了货币主义理论,提出了永久性收入假说。

1977年戈特哈德·贝蒂·俄林(瑞典)、詹姆斯·爱德华·米德(英国)贡献:对国际贸易理论和国际资本流动作了开创性研究。

1978年赫泊特·亚·西蒙(美国)贡献:对于经济组织内的决策程序进行了研究,这一有关决策程序的基本理论被公认为关于公司企业实际决策的见解。

1979年威廉·阿瑟·刘易斯(美国)、西奥多·舒尔茨(美国)贡献:在经济发展方面做出了开创性研究,深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题。

摘要:1994年诺贝尔经济学奖授予约翰·纳什(JhNsh)、约翰·豪尔绍尼(JhCr一syi)和泽尔滕(ReSlte)三人,表彰他们在博弈论的发展及其在经济学领域的应用中所做出的开创性贡献。

这意味着博弈论的重要性得到了学术界的公认。

在短短数十年发展过程中,博弈论以其新颖的思路。

有力的经济分析工具和完整严密的体系为经济学界带来一股新风,使一些传统经济理论得到更合理的重新解释,也使经济学家有能力去探索某些新领域。

这种研究人们之间利益冲突与吻合情形的方法已在国外得到广泛应用。

本文将首先回顾博弈论的发展过程,然后着重介绍三位获奖者的主要贡献,最后简单介绍一下博弈论在经济学中的应用情况。

关键词;博弈论;泽尔滕;非合作博弈;局中人;不完全信息;豪尔绍尼;易宪容;均衡点;博弈问题;经济学方法1.获奖者简介及其贡献1.1约翰·纳什1.1.1简介约翰·纳什(JohnF Nash),任普林斯顿大学数学系教授。

约翰·纳什的数学天分约在14岁展现。

1948年获得硕士学位。

1950,约翰·纳什获得美国普林斯顿高等研究院的博士学位,是继冯·诺依曼之后最伟大的博弈论大师之一。

他提出的著名的纳什均衡的概念在非合作博弈理论中起着核心的作用。

由于纳什均衡的提出和不断完善为博弈论广泛应用于经济学、管理学、社会学、政治学、军事科学等领域奠定了坚实的理论基础,1994年因此获得诺贝尔奖经济学奖。

因其传奇而坎坷的人生经历,其传记被改编成电影《美丽心灵》,并获得2002年奥斯卡最佳电影。

1.1.2纳什对博弃论的贡献在非合作博弈论和经济分析里所应用的博弈论思想中,纳什均衡都处于核心地位。

克雷普斯(.DKerps)教授认为,如今在每一个经济学领域及与其相关的金融、会计、市场学甚至政治学等领域,在消化其近期研究成果过程中,对纳什均衡概念的理解均起着重要作用。

虽然作为先驱者的古诺(Cournot)已在其研究中开创这一思想的先河,但其目前的形式则是纳什独立完成得出的卓越成就。

纳什:博弈论大师燕子飞时2001年环球公司出品的电影《美丽心灵》,取材于同名传记,艺术地再现了数学天才、1994年诺贝尔经济学奖得主之一、罹患妄想型精神分裂症三十多年又奇迹般恢复的小约翰·福布斯·纳什传奇的人生故事。

这部分别获得2002年金球和奥斯卡四项大奖的影片,连同银幕背后的人物原型,深深震撼了全世界人们的心灵。

为纳什带来诺贝尔奖之殊荣的、他对博弈论发展的巨大贡献,以及他的坎坷生平,也再次引起人们极大的反响和关注。

什么是博弈论?古语有云,世事如棋。

生活中每个人如同棋手,其每一个行为如同在一张看不见的棋盘上布一个子,精明慎重的棋手们相互揣摩、相互牵制,人人争赢,下出诸多精彩纷呈、变化多端的棋局。

博弈论是研究棋手们“出棋” 着数中理性化、逻辑化的部分,并将其系统化为一门科学。

换句话说,就是研究个体如何在错综复杂的相互影响中得出最合理的策略。

事实上,博弈论正是衍生于古老的游戏或曰博弈如象棋、扑克等。

数学家们将具体的问题抽象化,通过建立自完备的逻辑框架、体系研究其规律及变化。

这可不是件容易的事情,以最简单的二人对弈为例,稍想一下便知此中大有玄妙:若假设双方都精确地记得自己和对手的每一步棋且都是最“理性” 的棋手,甲出子的时候,为了赢棋,得仔细考虑乙的想法,而乙出子时也得考虑甲的想法,所以甲还得想到乙在想他的想法,乙当然也知道甲想到了他在想甲的想法…面对如许重重迷雾,博弈论怎样着手分析解决问题,怎样对作为现实归纳的抽象数学问题求出最优解、从而为在理论上指导实践提供可能性呢?现代博弈理论由匈牙利大数学家冯·诺伊曼于20世纪20年代开始创立,1944年他与经济学家奥斯卡·摩根斯特恩合作出版的巨著《博弈论与经济行为》,标志着现代系统博弈理论的初步形成。

对于非合作、纯竞争型博弈,诺伊曼所解决的只有二人零和博弈--好比两个人下棋、或是打乒乓球,一个人赢一着则另一个人必输一着,净获利为零。

博弈论与诺贝尔经济学奖1. 诺贝尔与诺贝尔奖简介阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔(A.B.Nobel,1833—1896),生于瑞典的斯德哥尔摩. 著名化学家、工业家、硝化甘油炸药发明人. 他一生致力于炸药的研究,在硝化甘油的研究方面取得了重大成就. 他不仅从事理论研究,而且进行工业实践. 他一生共获得技术发明专利355项,并在欧美等五大洲20个国家开设了约100家公司和工厂,积累了巨额财富.1896年12月10日,诺贝尔在意大利逝世.逝世的前一年,他留下了遗嘱. 在遗嘱中他提出,将部分遗产(3100万瑞典克朗,当时合920万美元)作为基金,基金放于低风险的投资,以其每年的利润和利息作为“诺贝尔奖”的基金.分设:A.B.Nobel(1)物理奖:由瑞典科学研究院决定,对于物理方面有重要发明和发现的人. (2)化学奖:由瑞典科学研究院决定,在化学有重要发现和改良的人.(3)医学奖:由斯德哥尔摩的加罗林学会决定,在生理学或医学上,有重要发现的人.(4)文学奖:由斯德哥尔摩学术院决定,对文学思想有启发引导作用的人.(5)和平奖:由挪威议会组成的五人委员会决定.为促进国际的友好关系,且为和平会议的设立和普及竭尽心力,在军备的废除和缩减上有重要贡献的人或组织.诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金支票. 据此,1900年6月瑞典政府批准设置了诺贝尔基金会,并于次年诺贝尔逝世5周年纪念日,即1901年12月10日首次颁发诺贝尔奖.自此以后,除因战时中断外,每年的这一天分别在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆举行隆重授奖仪式.2. 诺贝尔经济学奖诺贝尔经济学奖并非诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一,是由瑞典银行在1968年为纪念诺贝尔而增设的,全称应为“纪念阿尔弗雷德-诺贝尔瑞典银行经济学奖”,其评选标准与其它奖项是相同的,获奖者由瑞典皇家科学院评选. 1969年第一次颁奖,由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得,美国经济学家萨缪尔森、弗里德曼等人均获得过此奖.3. 博弈论与诺贝尔经济学奖由于在经济学的研究中使用了博弈论方法,或博弈论的研究成果促进了经济学的研究而获得诺贝尔经济学奖的人物有1994年:约翰·纳什,约翰·海萨尼,莱因哈德·泽尔腾.1996 年:詹姆斯·莫里斯,威廉·维克瑞.2001年:乔治·阿克尔洛夫,迈克尔·斯彭斯,约瑟夫·斯蒂格利茨.2005年:罗伯特·奥曼,托马斯·谢林.1994年,数学家纳什(Nash)、经济学家海萨尼(Harsanyi),莱因哈德·泽尔腾(R. Selten)因在博弈论及其在经济学中的应用研究上所做出巨大贡献而获得诺贝尔经济学奖.约翰·纳什约翰·海萨尼莱因哈德·泽尔腾约翰·纳什(J. F.Nash)(1928-)美国人;约翰·海萨尼(J. C. Harsanyi)(1920-)美国人;莱因哈德·泽尔腾(R. Selten, 1930-),德国人.他们在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献,对博弈论和经济学产生了重大影响. 1994年获得诺贝尔经济奖.1996年,两位经济学家莫里斯(Mirrlees)和维克瑞(Vickrey) 因将博弈论应用于不对称信息下的经济激励理论的论述而获得诺贝尔经济学奖.詹姆斯·莫里斯威廉·维克瑞詹姆斯·莫里斯(J.A.Mirrlees)(1936-)英国人,由于他在信息经济学理论领域做出了重大贡献,尤其是不对称信息条件下的经济激励理论的论述,获得1996年诺贝尔经济奖.威廉·维克瑞(W.Vickrey)(1914-1996) 美国人,由于他在信息经济学、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献,获得1996年诺贝尔经济奖.2001年,三位经济学家阿克洛夫(G.A.Akerlof)、斯蒂格利茨(J.E.Stiglitz)和斯彭斯(A.M.Spence)因运用博弈论研究信息经济学所取得的成就而成为这个年度的诺贝尔经济学奖得主.乔治·阿克尔洛夫迈克尔·斯彭斯约瑟夫·斯蒂格利茨乔治·阿克尔洛夫(G.A.Akerlof) (1940-)美国人,他对市场的不对称信息研究具有里程碑意义.他引入信息经济学研究中的一个著名模型是“柠檬市场”(注:“柠檬”一词在美国俚语中表示“次品”或“不中用的东西”),主要用来描述当产品的卖方对产品质量比买方有更多的信息时,低质量产品将会驱逐高质量商品,从而使市场上的产品质量持续下降的情形.阿克尔洛夫的理论被广泛运用于一些完全不同的领域,如健康保险、金融市场和雇佣合同等.获得2001年诺贝尔经济奖.迈克尔·斯彭斯(A.M.Spence) (1948-)美国人,他认为,假如雇主不能区分高能力和低能力的劳动能力之间的区别,那么就会导致劳动力市场以低工资雇用低能力者,形成劳动力市场上“劣币驱逐良币”的现象.斯彭斯还发现一个现象,即高能力的男性预期获得比同等能力的妇女更高的学历.在这种均衡下,在男女之间的教育回报由于教育方面投资的不同而不同.另外,斯彭斯信号发送模型还对博弈论产生了深远的影响,他的专业竞争下的市场均衡模型已经影响到其他领域,比如增长理论和国际贸易.获得2001年诺贝尔经济奖.约瑟夫·斯蒂格利茨(J.E.Stiglize) (1943-)美国人,他考察了什么样的无信息代理人在非对称市场上可以改变他们的结局,同时更深入地研究了保险这个特殊的市场.他认为,保险公司和投保人之间的信息是不对称的,因为保险公司无法确切地知道投保人对投保的责任心和职业道德究竟怎样.这种非对称也称“隐藏知识”.他论证,均衡的唯一性是隐藏模型的典型特征,因为隐藏均衡与最有社会效率的信息发送均衡是一致的,他的文章产生了非常深远的影响.现在,分离和均衡已经成为微观经济学中的规范概念.他的文章在信息经济学领域和微观经济学的研究领域可能是引用率最高的.在大量和别人合著的文章中,他反复指出如果忽视了信息的非对称性,经济模型可能造成误导.获得2001年诺贝尔经济奖.2005年诺贝尔经济学奖,再次钟情博弈论.以色列经济学家罗伯特·奥曼(R.J.Aumann)和美国经济学家托马斯·谢林(T.C. Schelling)获得诺贝尔经济学奖.“为什么一些个人、组织甚至国家能够从合作中获益,有些会因为冲突而受损?罗伯特·奥曼和托马斯·谢林所从事的研究解释了这个现象.”瑞典皇家科学院在颁奖文告中称,这两位经济学家的研究“有助于我们通过博弈论分析加强对冲突和合作的理解”. 该院进一步解释,罗伯特·奥曼和托马斯·谢林的研究成果有助于解释所有的冲突与合作,如价格战和贸易战、有组织的犯罪、政治抉择、工资谈判等.罗伯特·奥曼托马斯·谢林罗伯特-奥曼(R.J. Aumann)(1930—)以色列人,托马斯-谢林(T.C. Schelling)(1921—)美国人,他们因“通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所做出的贡献而获得2005年诺贝尔经济奖.从上世纪90年代中期至今,与博弈论领域相关的基础研究,多次获奖.这在诺贝尔奖历史上不多见,这反映出世界经济决策方式的演变——注重实验和互动.。

博弈论与经济学诺贝尔奖

博弈论是二人在平等的对局中各自利用对方的策略变换自己的对抗策略,达到取胜的目的。

属应用数学的一个分支,已经成为经济学的标准分析工具之一。

目前在生物学、经济学、国际关系、计算机科学、政治学、军事战略和其他很多学科都有广泛的应用。

博弈论主要研究公式化了的激励结构间的相互作用。

是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。

也是运筹学的一个重要学科。

博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为,并研究它们的优化策略。

从1994年诺贝尔经济学奖授予3位博弈论专家开始,迄今为止,共有6届的诺贝尔经济学奖与博弈论的研究有关,作为一门工具学科能够在经济学中如此广泛运用并得到学界垂青实为罕见。

1994年,授予美国伯克利加利福尼亚大学的约翰·海萨尼(J.Narsanyi)、普林斯顿大学约翰·纳什(J.Nash)和德国波恩大学的赖因哈德·泽尔滕(Reinhard Selten)。

1996年,授予英国剑桥大学的詹姆斯·莫里斯(James A. Mirrlees)

与美国哥伦比亚大学的威廉·维克瑞(William Vickrey)。

2001年,授予美国加州大学伯克莱分校的乔治·阿克尔洛夫(George A. Akerlof )生于1940年、美国斯坦福大学的迈克尔·斯宾塞(A. Michael Spence )和美国纽约哥伦比亚大学的约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)。

2005年,授予美国马里兰大学的托马斯·克罗姆比·谢林(Thomas Crombie Schelling)和耶路撒冷希伯来大学的罗伯特·约翰·奥曼(Robert John Aumann)。

2007年,授予美国明尼苏达大学的里奥尼德·赫维茨(Leonid Hurwicz)、美国普林斯顿大学的埃里克·马斯金(Eric S. Maskin)以及美国芝加哥大学的罗杰·迈尔森(Roger B. Myerson)。

2012年,授予哈佛大学教授埃尔文-罗斯(Alvin E. Roth)及

加州大学罗伊德-沙普利(Lloyd S. Shapley)。

八大标准与现实差距

研究诺贝尔经济学奖的评奖标准,可以使我们更全面更客观地认识中国经济学家与诺奖的差距。

笔者研究了诺奖的相关过程及评奖实践,归纳出八个方面的标准:

第一,从诺奖的覆盖范围上看,包含了微观经济学、宏观经济学、国际经济学和发展经济学等广泛的经济学各学科门类。

第二,从研究层次上,要求是在市场经济体制下的学科前沿,特别注重基础理论研究。

第三,从诺奖的评奖导向上看,强调研究成果的独创性、科学性和实践性,以及对科学工作和社会(如政府的政策)所产生的总的影响力度。

第四,从诺奖的学术成果的功用上看,赞赏“建设性”而不是“破坏性”的贡献,赞赏那种能使其他学者可以站在其“肩膀”上攀登得更高的方法,不鼓励不能推动研究的技巧性论战。

第五,从诺奖的理论与实践结合方面上看,注重鼓励那些具有实际应用价值的成果。

第六,坚持从广义上解释经济学理论,把经济学理论发展到了与经济学相关的交叉学科。

鼓励用现代经济理论特别是数学方法、数学模型来解读经济学原理,使经济学更加精确与可以实验。

第七,推崇有完整理论体系与学术架构的新的经济学理论。

第八,坚持在长期实践中接受检验,并不急于对新兴的学术理论体系授奖(这也是获奖者年龄偏大的原因)。