天一阁藏明抄本《官品令》考

- 格式:pdf

- 大小:433.65 KB

- 文档页数:16

2023年浙江宁波市中考语文真题+答案详解(真题部分)考生须知:1.全卷分试题卷和答题卷。

试题卷共8页,有五个语文学习活动,15个题目,满分为150分。

考试时长为120分钟。

2.答题必须使用黑色字迹钢笔或签字笔书写,答案必须按照题号顺序在答题卷各题目规定区域内作答,做在试题卷上或超出答题区域书写的答案无效。

3.请将姓名、准考证号分别填写在试题卷和答题卷的规定位置上。

温馨提示:全卷含书写分5分,请你在答题时努力做到书写规范、工整。

一、学校开展“寻踪美丽宁波领略甬城文化”研学活动,请你参与。

(26分)【第一站】甬之湖寻山水之诗1. 下面是同学们研学时所说的诗句,请你补充完整。

2. 下面是同学们在东钱湖研学时发现的古诗,请你赏析。

初至茂屿①[明]沈九畴清溪窈窕觅仙踪,临水看云面面重.。

山过雨声侵薜荔②,风吹秋色满芙蓉。

湖天____悬孤屿,海日东南引万峰。

岂是桃源无路到,扁舟今日使人逢。

【注释】①茂屿:茂屿山,据旧志记载,在东钱湖西南。

②薜(bì)荔:一种常绿灌木。

(1)《古汉语常用字字典》中,“重”有“chóng”和“zhòng”两种读音。

本诗首联中加点的“重”字,你会选哪个读音?结合画线句和颔联加以分析。

我认为_________填,分析:_________________________________________________。

(2)你认为诗中空缺处应填“萧索”还是“浩渺”?结合相关诗句加以分析。

我认为_________填,分析:_______________________________________________。

【第二站】甬之阁觅园林书香3. 同学们在天一阁研学后,搜集了以下材料,打算向某杂志“园林书香——历代藏书楼博览”专栏投稿,请你参与。

【材料一】天一阁,位于浙江省宁波市海曙区,建于明嘉靖四十年至四十五年(1561年~1566年),由当时退隐的明朝兵部右侍郎范钦主持建造,占地面积2.6万平方米,已有400多年的历史。

中国古典文献学试题(十套)试题一一、填空题(每空1分,计20分)1,文献一词最初具有两方面的含义,一是指___典籍________,二是指______贤才_____。

2,据载,孔子在整理“五经”(即____《诗》;《书》;《礼》;《易》;《春秋》方面贡献很大,也为后世文献整理树立了典范。

3,西汉__刘向_____和_____刘歆_____父子在文献学方面的突出贡献是遍校群书,编纂目录学著作《别录》和《七略》。

4,西晋之时,汲郡有著名的文献发掘事件,出土了战国时期的竹简若干,其所得竹简文献一般称__汲冢周书 _________。

5,现存最早的雕版印刷文献为唐咸通九年(868)刻印之___《金刚经》________。

6,文献学上所谓“三通”是指杜佑的__通典__________、郑樵的__通志________和_____马端临______的《文献通考》。

7,清代考史三大家为钱大昕、王鸣盛和赵翼,分别著有__廿二史考异__、《十七史商榷》、__廿二史札记_________等考史名著。

8,金石的“金”指_青铜器__________;金文则指商周___________时期刻于其上的文字。

9,______总集_____指搜集两种以上文献,按一定理念和体例编校并冠以一个总名的著作。

10,殷墟甲骨文的发现始自___1899_____年,绵延整个20世纪,为中国现代最重要的考古发现之一。

二、名词解释(每个4分,计20分)1,汗青;2,辑佚;3,四分法;4,线装;5,索引1竹简剖开成片后,为防蛀和便于书写,需用火烤干其水分,谓之“杀青”,亦称“汗青”2文献学之辑佚,是指将散见于现存图书文献中的散佚、亡佚文献的残篇散句等各种佚存之文字逐一摘录,按一定的方法原则加工后编辑成册(篇),使之集中复现流传的文献整理活动,或以此为手段的研究方法。

3四分法指关于典籍文献的四部分类法。

起源于魏晋之际,初步成熟于东晋时期。

唐初修《隋书•经籍志》,继承前代,正式确立经、史、子、集名称,概括各类书籍性质内容。

明代的敕和敕谕发布日期:2016-03-02陈时龙明代皇帝最常用的两种公文是诏和敕。

凡重大的、需要百姓周知的事情用诏书,一般的事情如指示和任命则用敕。

诏须公开,而敕相对私密,乃是针对小范围群的体。

在实际用途上,敕的应用比诏更广泛、更常见。

然而,关于敕尚有许多问题并不清楚。

人们也经常将敕命、敕和敕谕混为一谈。

例如,明人徐师曾(1 517-1580)在《文体明辨序说》中说:“今制诸臣差遣,多予敕行事,详载职守,申以勉词。

而褒奖责让亦用之,词皆散文。

又,六品已下官赠封,亦称敕命,始兼四六,亦可见古文兴复之渐云。

”[1]在徐师曾的这段话中,实际上将涉及授官任命的敕、褒奖责让的敕谕以及考满赠封的敕命放到一齐讨论了。

当然,至于敕、敕谕、敕命三种文书在渊源上是否有一定的关联,是另外一个问题,但就实际公文运作上看,敕、敕谕与敕命在形制及行文格式上还是有不小的区别的。

敕命保存的实物较多,一般以“奉天承运皇帝敕曰”起首,与以“奉天承运皇帝制曰”起首的诰命属于同一类文书,比较容易辨析,且在政治运作中的实际意义不大。

以下仅就敕和敕谕这两种在明代行政中具有相当重要地位的文书进行分析。

一敕与敕谕,无论在形制上,还是在用宝上,都有区别。

明人叶盛(1420-14 74)《恭题家藏敕书外封后》记载说:皇朝凡敕旨下颁,出自圣制亲御翰墨者有数。

褒嘉封赠诰敕有定制,此外多词臣代言,中书舍人报笔,用内造金龙笺书,御宝各因其事而不同。

制谕方白纸书,识“制诰之宝”。

次则皆龙文缘边黄纸书。

敕谕识“敕命之宝”,敕识“广运之宝”,而敕谕纸稍宽。

其外封纸袋则悉识牙刻丹符,其文曰:“丹符出验四方”。

若吏部升官手敕,亦识“广运之宝”,制俱小,不封,止用纸围外,或署上字,则上所亲授。

洪武中有敕、符、手诏,今所见惟此,尊称之者,通曰敕书云。

臣盛自兵科都给事中正统十四年十一月被敕开封公干,至都察院左佥都御史巡抚宣府成化三年九月以礼部之命敕召还朝,中几二十年,所奉御敕颇多,然多即时缴进,亦有同事之臣所同受命,以故多留他所。

2023年浙江省宁波市中考语文真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、情景默写二、诗歌鉴赏2.下面是同学们在东钱湖研学时发现的古诗,请你赏析。

初至茂屿①[明]沈九畴清溪窈窕觅仙踪,临水看云面面重。

山过雨声侵薜荔②,风吹秋色满芙蓉。

湖天____悬孤屿,海日东南引万峰。

岂是桃源无路到,扁舟今日使人逢。

【注释】①茂屿:茂屿山,据旧志记载,在东钱湖西南。

①薜(bì)荔:一种常绿灌木。

(1)《古汉语常用字字典》中,“重”有“chóng”和“zhòng”两种读音。

本诗首联中加点的“重”字,你会选哪个读音?结合画线句和颔联加以分析。

我认为_________填,分析:____________________________________________________________(2)你认为诗中空缺处应填“萧索”还是“浩渺”?结合相关诗句加以分析。

我认为_________填,分析:____________________________________________________________三、综合性学习3.同学们在天一阁研学后,搜集了以下材料,打算向某杂志“园林书香——历代藏书楼博览”专栏投稿,请你参与。

【材料一】天一阁,位于浙江省宁波市海曙区,建于明嘉靖四十年至四十五年(1561年~1566年),由当时退隐的明朝兵部右侍郎范钦主持建造,占地面积2.6万平方米,已有400多年的历史。

天一阁藏书楼坐北朝南,为两层砖木结构的硬山顶重楼式建筑,通高8.5米,斜坡屋顶,青瓦覆上。

一层面阔、进深各六间;二层除楼梯间外为一大通间,以书橱间隔。

阁前凿“天一池”通月湖。

园林以“福、禄、寿”作总体造型,用山石堆成“九狮一象”等景点。

天一阁的藏书和建筑为研究书法、地方史、石刻、石构建筑和浙东民居建筑提供了实物资料。

南宁市第二中学2023-2024学年高一下学期期中考试语文试题(时间150分钟,共150分)注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置贴好条形码。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成小题。

材料一:中国的藏书文化包含着浓郁的人文主义精神,它的核心则是“仁人爱物”。

所谓“仁人”便是把书与人的关系紧密地联系起来,使所藏尽量发挥其培育人材的社会功能。

从官藏来看,早在老子主管周藏室时,便曾热情地接待孔子来查阅百二十国史记,彼此还进行了学术研讨。

魏晋时期,国家藏书还曾应读者的借阅要求而赠书,如西晋皇甫谧向晋武帝借书,武帝应求赠书一车。

唐宋各代也将官藏作部分开放,如北宋的官藏即向一些官员开放,如因工作需要还可经过一定手续外借。

清代尤其注重官藏利用问题,在《四库全书》纂修以前,多位学者就有机会抄录官藏《永乐大典》所收各书,有一些重要而散佚的著作得到抢救,学者全祖望、徐松等都做过抄录工作,而《宋会要辑稿》之类的重要典籍因此得以流传。

《永乐大典》还被《四库全书》当为采录佚书的来源之一,使古代文化得到更广泛的流传。

《四库全书》修成后,不仅北京文渊阁可有条件地备人参阅,更在南北要地分建六阁,以便各地士人就近抄用,嘉惠士林,保存和普及文化,所尽仁人之心,功不可没。

公藏如书院之藏书本以供士子阅读为主旨,自不待言。

至私藏之体现仁人之心更为显著。

东汉末年学者蔡邕私藏近万卷,当他发现王粲是一位文采斐然的好学之士,虽然其女蔡琰也颇有学识,但他还是将藏书数千卷赠予王粲以培育人材。

宋晃公武之所以能写出一部私家目录名著——《郡斋读书志》,也是得力于四川转运使井度的慷慨赠书五十箧,使晃公武合个人私藏去重后得24500余卷,乃录诸书要旨而成书,体现了藏书文化的仁人效果。

![[转载]存世58科明代进士登科录版本与馆藏地汇总表](https://uimg.taocdn.com/4d169d2402d8ce2f0066f5335a8102d276a26197.webp)

[转载]存世58科明代进士登科录版本与馆藏地汇总表我的博士学位论文附录一存世58科明代进士登科录汇总表

笔者按:此表依据《中国古籍善本书目》、骆兆平《谈天一阁藏明代科举录》(载《文献》第20辑1984年)、屈万里辑《明代登科录汇编》所载进士登科录名录、钱茂伟《国家、科举与社会——以明代为中心的考察》所载明代进士登科录目录、陈长文《明代进士登科录的流通与庋藏》一文所载明代进士题名录目录、《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》和《中国科举录汇编》等书的目录以及日本《内阁文库藏明代稀书》目录制成。

p.s.博主按:

1、此表数据系博主我本人制定而成,如有讹误,责任由本人一力承担。

2、此表数据已历经笔者和吴宣德研究员八年明代科举研究实践检验,暂时没有发现错误,如有不妥之处,欢迎大家批评指正。

3、《万历三十八年登科录》确实收藏于台湾台北中研院史语所傅斯年图书馆,链接如下:。

明代乡试录\武举乡试录的版本及庋藏作者:陈长文来源:《大学图书馆学报》2010年第06期摘要国内外现存明代乡试录共333种,其中孤本291种(部),浙江宁波天一阁现存272种,其中孤本233种(部)。

天一阁所藏种类占存世种类的81.68%,其孤本种类占存世种类的69.97%。

另外,现存明代武举乡试录11种,其中天一阁藏8种,且皆为孤本。

无论收藏的种类,还是孤本数量,天一阁在国内外都处于独尊地位,为中国文化的传承做出了卓越贡献。

关键词明代科举乡试录武举录版本早在1984年,《文献》第20辑刊登了浙江宁波天一阁骆兆平先生的《谈天一阁藏明代科举录》一文。

该文首次据天一阁藏书和《中国古籍善本书目》(征求意见稿)及台湾《中央图书馆善本书目》,对中国大陆和台湾“国立中央图书馆”的现存明代进士登科录、会试录、乡试录、武举录、武举乡试录作了较为系统的爬梳,得出乡试录有324种,武举乡试录有10种。

1998年,沈登苗先生发表了《也谈天一阁藏明代登科录——与骆兆平、李大东先生商榷》一文,也谈及了“现存明代登科录概况”,认为骆兆平先生所言“现存明代科举录的百分之八十收藏在宁波天一阁里这一观点值得商榷,应当是“现存明代登科录的80%的孤本及75%的善本和种类在天一阁”。

限于条件,他们没有利用更多的书目文献,没有把台湾“中央研究院历史语言研究所”和美国国会图书馆现藏明代进士登科录、会试录、乡试录等统计在内,包括16种乡试录和1种武举乡试录。

1969年台湾学生书局出版了《明代登科录汇编》(22册),影印了台湾“国立中央图书馆”现藏的明代66种科举题名文献,包括31种乡试录和2种武举乡试录。

近年,浙江宁波天一阁博物馆又陆续整理影印了《天一阁藏明代科举录选刊·登科录》(8函50余种,宁波出版社,2006年版)和《天一阁藏明代科举录选刊·会试录》(6函38种,宁波出版社,2007年版),使大量珍贵的明代科举文献得以重见天日,焕发出新的生命力。

1、《明史》·三百三十六卷(内府刊本)国朝保和殿大学士张廷玉等奉敕撰。

乾隆四年七月二十五日书成,表进。

凡《本纪》二十四卷、《志》七十五卷、《表》一十三卷、《列传》二百二十卷、《目录》四卷。

其《进表》有曰:“仰惟圣祖仁皇帝搜图书於金石,罗耆俊於山林。

创事编摩,宽其岁月,盖康熙十八年始诏修《明史》,并召试彭孙等五十人,入馆纂修。

以纪载浩繁,异同岐出,递相考证,未遽定也。

”又曰:“我世宗宪皇帝重申公慎之旨,载详讨论之功。

臣等於时奉敕充总裁官,率同纂修诸臣,开馆排辑。

十五年之内,几经同事迁流,三百馀卷之书,以次随时告竣。

盖雍正二年诏诸臣续蒇其事,至是乃成书也。

”又曰:“签帙虽多,牾互见。

惟旧臣王鸿绪之《史稿》,经名人三十载之用心。

进在彤帏,颁来秘阁。

首尾略具,事实颇详。

爰即成编,用为初稿。

”盖康熙中户部侍郎王鸿绪撰《明史稿》三百十卷,惟《帝纪》未成,馀皆排比粗就,较诸家为详赡,故因其本而增损成帙也。

其间诸《志》,一从旧例,而稍变其例者二:《历志》增以图,以历生於数,数生算,算法之句股面线,今密於古,非图则分寸刂不明;《艺文志》惟载明人著述,而前史著录者不载。

其例始於宋孝王《关中风俗传》,刘知几《史通》又反覆申明,於义为允。

唐以来弗能用,今用之也。

《表》从旧例者四,曰《诸王》,曰《功臣》,曰《外戚》,曰《宰辅》;创新例者一,曰《七卿》。

盖以废左右丞相,而分其政於六部,而都察院纠核百司,为任亦重,故合而七也。

《列传》从旧例者十三、创新例者三:曰《阉党》,曰《流贼》,曰《土司》。

盖貂之祸,虽汉、唐以下皆有,而士大夫趋势附膻,则惟明人为最夥,其流毒天下亦至酷。

别为一传,所以著乱亡之源,不但示斧钺之诛也。

闯、献二寇,至於亡明,剿抚之失,足为炯鉴,非他小丑之比,亦非割据群雄之比,故别立之。

至於土司,古所谓羁縻州也,不内不外,衅隙易萌,大抵多建置於元,而滋蔓於明,控驭之道,与牧民殊,与御敌国又殊,故自为一类焉。

四库全书总目提要古称议礼如聚讼。

然《仪礼》难读,儒者罕通,不能聚讼。

《礼记》辑自汉儒,某增某减,具有主名,亦无庸聚讼。

所辨论求胜者,《周礼》一书而已。

考《大司乐》章先见於魏文侯时,理不容伪。

河间献王但言阙《冬官》一篇,不言简编失次,则窜乱移补者亦妄。

三《礼》并立,一从古本,无可疑也。

郑康成《注》,贾公彦、孔颖达《疏》,於名物度数特详。

宋儒攻击,仅摭其好引谶纬一失,至其训诂则弗能逾越。

盖得其节文,乃可推制作之精意,不比《孝经》、《论语》可推寻文句而谈。

本汉唐之《注》、《疏》,而佐以宋儒之义理,亦无可疑也。

谨以类区分,定为六目:曰《周礼》、曰《仪礼》、曰《礼记》、曰《三礼总义》、曰《通礼》、曰《杂礼书》。

六目之中,各以时代为先後,庶源流同异,可比而考焉。

△《周礼注疏》·四十二卷(内府藏本)汉郑玄注,唐贾公彦疏。

玄有《易注》,已著录。

公彦,州永年人。

永徽中,官至太学博士。

事迹具《旧唐书·儒学传》。

《周礼》一书,上自河间献王。

於诸经之中,其出最晚。

其真伪亦纷如聚讼,不可缕举。

惟《横渠语录》曰:“《周礼》是的当之书,然其间必有末世增入者。

”郑樵《通志》引孙处之言曰“周公居摄六年之後,书成归丰,而实未尝行。

盖周公之为《周礼》,亦犹唐之显庆、开元礼,预为之以待他日之用,其实未尝行也。

惟其未经行,故仅述大略,俟其临事而损益之。

故建都之制,不与《召诰》、《洛诰》合,封国之制,不与《武成》、《孟子》合,设官之制,不与《周官》合,九畿之制,不与《禹贡》合”云云(案此条所云,惟《召诰》、《洛诰》、《孟子》显相舛异,至《禹贡》乃唐虞之制,《武成》、《周官》乃梅赜古文《尚书》,《王制》乃汉文帝博士所追述,皆不足以为难,其说盖离合参半),其说差为近之,然亦未尽也。

夫《周礼》作於周初,而周事之可考者,不过春秋以後。

其东迁以前三百馀年,官制之沿革,政典之损益,除旧布新,不知凡几。

其初去成、康未远,不过因其旧章,稍为改易。

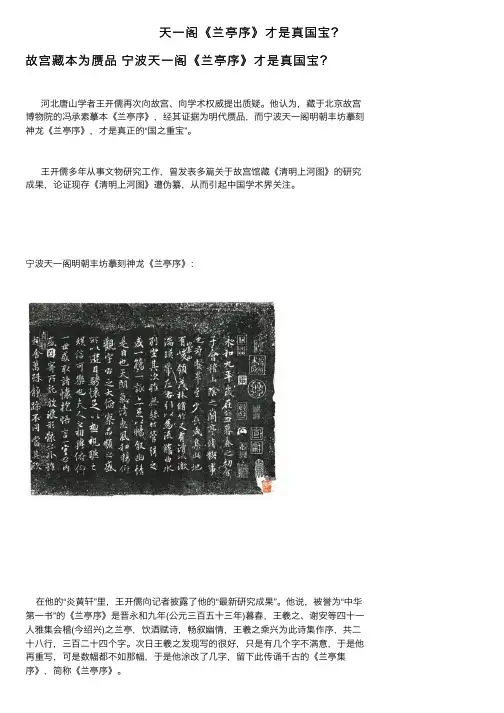

天⼀阁《兰亭序》才是真国宝?故宫藏本为赝品宁波天⼀阁《兰亭序》才是真国宝?河北唐⼭学者王开儒再次向故宫、向学术权威提出质疑。

他认为,藏于北京故宫博物院的冯承素摹本《兰亭序》,经其证据为明代赝品,⽽宁波天⼀阁明朝丰坊摹刻神龙《兰亭序》,才是真正的“国之重宝”。

王开儒多年从事⽂物研究⼯作,曾发表多篇关于故宫馆藏《清明上河图》的研究成果,论证现存《清明上河图》遭伪纂,从⽽引起中国学术界关注。

宁波天⼀阁明朝丰坊摹刻神龙《兰亭序》:在他的“炎黄轩”⾥,王开儒向记者披露了他的“最新研究成果”。

他说,被誉为“中华第⼀书”的《兰亭序》是晋永和九年(公元三百五⼗三年)暮春,王羲之、谢安等四⼗⼀⼈雅集会稽(今绍兴)之兰亭,饮酒赋诗,畅叙幽情,王羲之乘兴为此诗集作序,共⼆⼗⼋⾏,三百⼆⼗四个字。

次⽇王羲之发现写的很好,只是有⼏个字不满意,于是他再重写,可是数幅都不如那幅,于是他涂改了⼏字,留下此传诵千古的《兰亭集序》,简称《兰亭序》。

后来,唐太宗李世民则把《兰亭序》真迹据为已有,他死后竟将真迹殉⼊昭陵。

其后《兰亭序》只能以宫廷摹本流传后世。

⽽在⼀千多年临摹⽐较中,冯承素摹神龙兰亭帖被世⼈所公认,下真迹⼀等。

然⽽,他对冯承素摹《兰亭序》与宁波丰坊刻《兰亭序》两帖逐字⽐对之后,发现被郭沫若、启功、徐邦达等⼤家誉为“天下第⼀书”的北京故宫博物院所藏冯承素摹《兰亭序》有疑。

王开儒认为,冯承素摹本与宁波天⼀阁存明丰坊刻本同出⼀源,丰坊刻其字迹更胜冯摹本⼀筹,且上有唐太宗“贞观”、中宗“神龙”、⽞宗“开元”;宋太宗“淳化”、徽宗“政和”、⾼宗“绍兴”六位帝王玺、押佐证。

这是世间所有本⼦都没有的。

其上还有唐褚遂良(印)、宋⽶芾(印)、元郭天锡(跋)、赵孟頫(印)、明丰坊刻⽯、清翁⽅纲(跋丰刻⽯)五朝⼤家鉴评。

王开儒说,《兰亭序》由唐宫⼊宋宫,宋理宗传驸马杨镇,元朝时杨家⼜卖给郭天锡,明朝⼊丰坊万卷楼,丰坊于晚年刻于⽯碑之上。

1562年万卷楼⼤⽕致原帖绝于⼈间,唯此⽯刻天⼀阁收藏⾄今。

O c t .2023V o l .43N o .5语文学刊J o u r n a l o fL a n g u a ge a n dL i t e r a t u r eS t u d i e s 2023年10月第43卷第5期[作者简介]张洪四,宁波工程学院图书馆助理馆员,研究方向:图书文献学;高磊,宁波工程学院人文与艺术学院教授,博士,研究方向:明清诗文㊂通行本‘凤池吟稿“补正ʻ张洪四 高磊(宁波工程学院,浙江宁波 315211)[摘 要] ‘凤池吟稿“,明初政治家汪广洋所著诗集,又名‘汪右丞诗集“,在明清诗坛享有盛誉㊂广洋才俊,于洪武初年晋任中书右丞,后因政治迫害,而未得善终㊂受之牵连,其诗集流播范围极其有限㊂降及晚明,万历王百祥刻本通行于世,余者寡见㊂宁波天一阁博物院所藏清抄本‘汪右丞诗集“,与王百祥明刻本‘凤池吟稿“相比,或诗歌体裁归类有所不同,或诗歌题目表述有所差异,这与二者所据底本不一,以及刻书㊁抄书者的审慎程度有关㊂尤可珍贵者,清抄本所登载的诗歌中,有20首诗为王百祥刻本所失载,可补王氏通行本之未备㊂本文比校两种版本之异同,正本清源,可丰富汪广洋其人其诗之研究㊂[关键词] 汪广洋 ‘凤池吟稿“ 明刻本 清抄本[中图分类号]I 206.2 [文献标识码]A [文章编号]1672-8610(2023)05-0087-05 d o i :10.3969/j.i s s n .1672-8610.2023.05.013 ‘凤池吟稿“,又名‘淮南汪广洋朝宗先生凤池吟稿“‘汪忠勤公凤池吟稿“‘汪右丞诗集“等,明人汪广洋著㊂广洋,字朝宗,生年不详,卒于明洪武十二年(1379年),扬州府高邮人,元至正十四年(1354年),流寓太平(今属苏州)①㊂朱元璋挥师渡江,闻广洋贤能,而特召为元帅府令史㊂明兴,累官中书右丞,后因罪赐死,事迹具‘明史“本传㊂汪广洋博通经史,尤工于诗,晚明王百祥撰‘凤池吟稿跋“中称其 当草昧之初(按:即明初),力挽宋元旧习,为明朝诗学正宗[1]㊂清乾隆年间,四库馆臣为‘凤池吟稿“撰写‘提要“,论云: (广洋)诗格清刚典重,一洗元人纤媚之习㊂ 而明代论诗家流派者多未及之也,盖时为宋濂诸人盛名所掩,故世不甚称之㊂然观其遗作,究不愧为一代开国之音也㊂ [2]明朝诗学正宗 一代开国之音 ,两顶桂冠,足证汪广洋其人其诗影响之大㊁成就之高㊂明洪武三年(1370年),广洋晋中书右丞,封忠勤伯,‘凤池吟稿“即刻于是年㊂明初大儒宋濂为此书作序,宋序云: 公以绝人之资,博极群书,素善属文,而尤喜攻诗㊂当皇上龙飞之时仗剑相从㊂东征西伐,多以戎行㊂故其诗震荡超越,如铁骑驰突,而旗纛翩翩,与之后先㊂及其治定功成,海宇敉宁㊂公则出持节钺,镇安藩方㊂入坐朝堂,弼宣政化㊂故其诗典雅尊严,类乔岳雄峙,而群峰左右,如揖如趋㊂此无他,气与时值,化随心移,亦其势之所宜也㊂ [2](宋濂撰‘凤池吟稿序“)宋濂评价翔实而中肯,对认识广洋诗歌的分期及其风格颇有启发意义㊂汪广洋虽早享诗名,但受政治牵累,明代中后期,其‘凤池吟稿“②已世所罕见㊂据王百祥考察,当时流传者主要有两种:一是胡翰注本③,为抄本形式,分前后两集,首有序文三篇;二是弘治葛庭光刻本,然至万历四十五年(1617年)王百祥刻印‘凤池吟稿“时,葛氏刻本 毋论板刻弗存,即印本亦不多见 [1](王百祥‘凤池吟稿跋“)㊂可知:至明末,胡氏抄注本㊁葛氏刻本已失传,现存为万历四十五年(1617年)王百祥刻本,据王百祥‘凤池吟稿跋“中自行交代:是书以王氏家藏本为底本,以广右本④为校本改订而成㊂书凡十卷,以体裁为类编次,凡收录诗歌525首,书末附刻王百祥‘跋“㊁王百顺‘辨疑“,王百祥刻本为‘凤池吟稿“的通行本㊂清代乾隆年间修‘四库全书“,收录了‘凤池吟稿“,所据底本即为王百祥刻本,书首为四库馆臣所撰‘提要“以及宋濂所撰‘凤池吟稿序“,书末附刻王百祥‘跋“和王百顺‘辨疑“㊂台湾商务印书馆1986年据文渊阁‘四库全书“本影印出版,中国书店2018年亦据‘四库全书“本影印出版,但删除了宋濂原序㊂明王百祥刻本‘凤池吟稿“遂化身万千,广为传播,学林因之受益㊂值得一提的是,笔者寓目宁波市天一阁博物院所藏清抄本‘汪右丞诗集“,佚名编,凡五卷,四册,版心署书名㊁卷第㊁页码;书首署 淮南汪广洋朝宗著 及体裁㊂此清抄本‘汪右丞诗集“,亦以体裁分类编排,但与明刻本略有不同㊂各卷内诗歌编排的先后顺序,则与王百祥明刻本一致,但篇目有增减,文字也有出入㊂具体而言,两种版本的‘凤池吟稿“区别如下㊂一㊁诗歌体裁归类不同清抄本卷二 七言古诗 类收录了汪广洋‘短歌行赠别“一首,明刻本‘凤池吟稿“则将此诗收录于卷九之三言诗,此诗云: 歌停云,酌春酒㊂送君发,为君寿㊂弹青萍,鼓发瑟㊂何以赠,双白璧㊂车儿膏,马儿秣㊂时载阳,鸣鸧鸹㊂戒仆夫,肃徂征㊂陟远道,扬飞旌㊂慰尔民,崇尔德㊂君子心,我无忒㊂ 据诗歌内容可知,此诗实为三言诗,清抄本依体裁归入七言古诗明显有误㊂按:清抄本与明刻本在体裁编排上略有不同,清抄本卷一为五言古诗,卷二为七言古诗,卷三为五言律诗㊁五言排律,卷四为七言律诗㊁七言排律,卷五为五言绝句㊁六言绝句㊁七言绝句㊂而明刻本卷一为五言古体,卷二七言古体,卷三五言长律,卷四㊁卷五五言律诗,卷六七言长律,卷七㊁卷八七言律诗,卷九三言古诗㊁四言古诗㊁五言绝句㊁六言绝句,卷十七言绝句,清抄本无明刻本之三言古诗(仅1首)㊁四言古诗(仅1首)㊂另,清抄本之五言古诗㊁七言古诗㊁五言排律㊁七言排律,明刻本分别称为五言古体㊁七言古体㊁五言长律㊁七言长律㊂二㊁诗题文字有出入清抄本与明刻本相比,诗歌题目表述上有不少出入,可见清抄本非据王百祥明刻本而出,至少不全据王氏本而出,乃另有所本㊂如清抄本卷三五言律诗‘送李员外往临用议事“(四牡动鸣镳,双旌拥使轺㊂省郎临政日,郡吏候来朝㊂送别当秋野,行吟过浦桥㊂烦将经国事,细语霍嫖姚),临用,明刻本作 临川 ㊂依诗歌题目和内容判断,此为送别诗,所赴之地为江西之临川㊂川㊁用形近,应为清抄本手民抄书草率之误㊂清抄本卷三‘送州判刘秩之徐州“, 州判 ,明刻本题作 别判 ㊂州判,为知州佐官之习称, 别判 误㊂清抄本卷三‘五河县“,明刻本题作‘五河县浍沱漴沙入淮“㊂清抄本卷三‘过鼎湖得雨“,题后抄录有小字题注: 南陕久旱,御香一至,甘霖大作㊂ 明刻本诗题同清抄本一致,而无此题注㊂清抄本卷四‘宋景濂承旨致仕还金华“二首,金华,明刻本题作 京华 ㊂宋濂,字景濂,浙江金华人,致仕,告老还乡,所还之 乡 自当以清抄本中 金华 为是,明刻本作 京华(即京城)显误㊂清抄本卷四‘答西域班右丞诗韵应制“,西域,明刻本题作 西城 ㊂此诗作 闻君远在氐羌北,露宿风餐志不磨㊂老去岂忘思故里,悲来惟复动高歌㊂三冬沙碛层冰烈,六月天山积雪多㊂对此何为甘寂寞,圣明人物正蒐罗 ㊂据诗歌内容判断,题目当为 西域 ,而非 西城 ,明刻本误㊂清抄本卷四‘使歙谕番易“,番易,明刻本作 番阳 ㊂ 番阳 ,古地名,元末为鄱阳府,洪武二年(1369年),改为饶州府,清抄本 番易 误㊂清抄本卷四‘答吴左丞见寄登滕王阁诗韵“,明刻本题作 ‘答吴左丞见寄登滕王阁诗韵并序“ ,清抄本诗题无 并序 二字(实则有序)㊂诗前小序,清抄本首曰: 壬寅年正月十有四 ,壬寅,明刻本则作 壬午 ,壬寅,为元至正二十二年(1362年), 壬午 为元至正二年(1342年)㊂清抄本卷四‘题瑞菊诗卷后“,诗题小序中元朝之故帅名曰 密理沙 ,明刻本则作 穆哩斯 ,音译不同所致,再次印证二书所据底本非一㊂清抄本卷四‘过寿州望八公山有感“,明刻本题作‘过寿州望八公山有感,即之安丰“㊂清抄本卷四‘诏下谕平幽蓟,兼喜复唐时衣冠“,明刻本题作‘诏下谕平幽蓟“㊂清抄本卷五‘过池易“三首,明刻本题作‘过池阳“㊂依古人称呼地理方位之习俗,似以 池阳 为是㊂清抄本卷五‘狭石口“,明刻本题作‘硖石口“㊂硖石口,为淮河要津,淝水之战古战场之一,地处今安徽淮南境内,毗邻八公山,狭 形近 硖 而误㊂清抄本卷五‘夜过回岐“,明刻本题作‘夜过回岐驿“㊂清抄本卷五‘淳女棹歌“,明刻本题作‘淳安棹歌“㊂三、溢诗现象清抄本所录诗歌,时有溢出明刻本者,可补其未备㊂如清抄本卷三五言律诗类,溢出明刻本1首:‘赣城水东“:烟屿水花净,风潭云树齐㊂倒藤悬宿鸟,绝壁挂晴霓㊂岑寂坐忘返,空溟思欲迷㊂尘缨如可濯,予亦赋幽棲㊂又清抄本卷三‘得杭州从侄璧书“诗后,溢出明刻本4首:‘哭继先兄二首并序“:从长兄没于莱湖,次兄八二流寓通州,子开亦没于苏州,癸巳失高邮,丁未大军克苏州,老母举家完聚,方知兄于乙未年病故㊂其一:老兄奉亲日,小弟渡江年㊂幸喜亲归养,哪知骨已仙㊂形容存仿佛,寤寐接周旋㊂想在艰难际,悲来泪彻泉㊂其二:惜离当孔棘,想见转无涯㊂幽恨何时已空悲到日斜㊂幼儿依叔处,长女过夫家㊂避地恒挥泪,慈亲恐见嗟㊂‘大孤山“:屹立几千仞,壮观湖海间㊂他山不得偶,峭壁费跻攀㊂设险当冲要,排空阅往还㊂鸬鹚巢稳处,应伴碧云闲㊂‘湖口“:巨浪翻瀛海,灵岩列补陀㊂金银开梵像,钟磬集云和㊂虎踞关门险,鸥栖释子多㊂凭栏应笑我,来去逐风波㊂又清抄本卷四‘晓过高邮喜乡人迎饯“后,溢出明刻本3首:‘洛阳道中“:洛阳古道东风起,杨柳才青燕子来㊂周室已迁无返辙,汉宫虽废有遗台㊂秀圜金谷园中尽,花满铜驼陌上开㊂惆怅北邙山下冢,年年春雨长莓苔㊂‘入关中“:旌节星辉剑戟寒,灞陵桥上望长安㊂周秦大抵存遗迹,关陕由来属壮观㊂草满咸阳春寂寂,月明渭水夜漫漫㊂于今独有梧桐树,拟待高冈集凤鸾㊂‘宴别京师“:昔鲁将命往齐东,今复承恩入陕中(诗中自注:戊申冬日自山东召还,己酉春有陕西开省之行)㊂圣主正期成俗阜,小臣何幸际特雍㊂华筵暖挹葡萄绿,紫禁重翻芍药红㊂明日秦川望京国,凤城佳气晓葱葱㊂又清抄本卷四‘过河阴观楚汉遗垒“后,溢出明刻本3首:‘临潼县“二首,题后小字注: 济温泉游华清宫,续登骊山,望朝元阁于绝巘,遂感而赋诗㊂其一:周辙东迁竟不还,野鸟啼月满空山㊂故宫不尽连云表,残火犹疑出树间㊂可惜幽王轻弃国,只缘褒姒强开颜㊂于今独有岩前竹,洒遍秋风两泪斑㊂其二:碧甃纤尘莹不留,玉莲台净暖云游㊂一泓近自骊山出,九窍遥通渭水流㊂妃子晓妆初浴罢,君王长乐几时休㊂可怜秀岭宫前月,曾照东风羯鼓楼㊂‘长安东门留别“:城上毕逋啼老鸦,城阴残雪冻成砂㊂泰山不断连云表,渭水空流带日斜㊂韩信塚前惟有树,邵平原上岂无瓜㊂自从解组人归去,谁复东门续后车㊂又清抄本卷四‘过杭州览古“后,溢出明刻本9首:‘赠晋相傅“:建龙关下大江城,车骑如云拥去旌㊂苏武已闻全汉节,曹参先得相高荣㊂白门酒熟频张燕,紫禁花开及转莺㊂好是国家封建日,多君匡翼在斯行㊂‘过庾岭“:平生见说大庾岭,今日还从庾岭过㊂太傅青山劳梦寐,拾遗白发愧蹉跎㊂嗷霜鸿雁应来少,满路梅花不厌多㊂回首天涯望京国,五云高处郁嵯峨㊂‘登粤台怀故乡亲友“:交州风土最炎热,客子无船只登台㊂满城榕树叶渐脱,夹路荔枝花烂开㊂归思漫劳春酒送,新诗聊为故人栽㊂乡关不是音书少,日暮天南无雁来㊂‘初夏遣怀“:单车遥抵五羊城,四月何曾十日晴㊂梅雨晓添山瘴合,飓风时驾海云行㊂自披往事怀多感,谁把常谈问老生㊂乘兴出门成独往,越王台下看农耕㊂‘登越王台“其一:赵佗垂老思乡国,北面长吟上越台㊂潮汐终回沧海去,冈峦多自白云来㊂乌啼花落榕城静,酒熟荷香荔圃开㊂最喜殊方无事日,好从高处望蓬莱㊂其二:绝顶凉风卷翠涛,俯临阛阓见秋毫㊂雕檐碧瓦连层阁,锦缆牙樯拥万艘㊂雁翅城边沙草合,虎头门外海潮高㊂何人得似任公子,来去三山钓六鳌㊂‘中秋对月“:桂花香雨过秋阶,适意闲将碧酒开㊂几点好山天外落,一规明月海东来㊂追思王子登缑岭,拟访安期到越台㊂引领十州方丈近,五云缭绕护蓬莱㊂‘九日凝眺“:曲栏倚遍斗南楼,感慨龙山作胜游㊂云外高低回雁岭,烟波来去钓鱼舟㊂聊因碧酒横青眼,遮莫黄花笑白头㊂还忆年时逢此日,断鞭冲雨出秦州㊂‘过胥江寄郑参政“:浦口潮来稳放船,汀花如雪草如烟㊂几家茅屋绿江水,一路松风响杜鹃㊂帘卷轻寒中酒日,香焚新霁熟梅天㊂少陵心事谁人识,头白相知有郑处㊂综上所述,清抄本‘汪右丞诗集“,相对通行的明刻本‘凤池吟稿“而言,自属后出,但由于抄㊁刻者不同,所据底本不一,两者在文本文献上遂呈现出诸多差异,且互有正误㊂尤为难得者,清抄本虽有不少疏误,但仅就其溢出明刻本20首诗歌而言⑤,其文献价值已不容小觑㊂故对校二者的差异,对于丰富汪广洋诗歌的研究具有重要的文献学及诗学价值㊂ʌ注释ɔ①汪广洋流寓时间及地点,其诗中有交代,如‘怀陈教授“之题序云: 余自甲午寓太平,获交于永嘉陈君天祥㊂ 又‘采薇“之题序云: 甲午春渡江,馆于姑苏潘氏东轩㊂ 甲午,时为元至正十四年(1354年),姑苏即苏州㊂②凤池,古皇宫禁苑中池沼之雅称,常与鸾渚并提,为中书省办公所在地㊂③胡翰(1307 1381),字仲子,金华人,洪武初为衢州府学教授,有‘胡仲子集“,事迹据‘明史㊃文苑传“㊂④广右本,为焦竑家藏,卷首有宋濂序㊂焦竑(1540 1620),字弱侯,号澹园,江宁人,明万历十七年(1589年)进士,历翰林院修撰㊁南京司业等职,有‘澹园集“㊂⑤天一阁博物院所藏卢纯学选辑㊁江一夔校阅之明刻本‘明诗正声“,其卷一五言古诗类所收汪广洋‘夜直与架阁栾秉德期,孙伯融不至“一诗,亦为王伯祥明刻本所不载㊂诗云: 双立碧玉瓶,对酌紫薇省㊂长风吹翠梧,初月下金井㊂幽怀郁未开,短发醉慵整㊂夜分群籁沉,窗外烛花冷㊂ʌ参考文献ɔ[1]汪广洋.凤池吟稿[M].明万历四十五年(1617年)刻本.[2]汪广洋.凤池吟稿[M].文渊阁四库全书本.[3]汪广洋.汪右丞诗集[M].清抄本,天一阁博物院藏.[4]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.[5]卢纯学,选辑.江一夔,校阅.明诗正声[M].明刻本.S u p p l e m e n t a n dC o r r e c t i o n t o t h eC u r r e n t B o o ko f F e n g C h i Y i nG a oZ h a n g H o n g s i G a oL e i(N i n g b oU n i v e r s i t y o fT e c h n o l o g y,N i n g b o,Z h e j i a n g,315211)A b s t r a c t:F e n g C h iY i nG a o i s a c o l l e c t i o no f p o e m sw r i t t e nb y W a n g G u a n g y a n g,a s t a t e s m a n i n t h e e a r l y M i n g D y n a s t y.I t i s a l s ok n o w na sW a n g Y o u c h e n g sC o l l e c t i o no fP o e m s.I t e n j o y s ah i g hr e p u t a-t i o n i n t h e p o e t r y c i r c l e o f t h eM i n g a n dQ i n g d y n a s t i e s.W a n g G u a n g y a n g w a s v e r y t a l e n t e d.H e s e r v e d a s P r i m eM i n i s t e r i n t h e e a r l yy e a r s o fH o n g w u,b u t h ew a s p e r s e c u t e db yp o l i t i c s a n dd i d n t d i ew e l l.H i s c o l l e c t i o no f p o e m sw a s a f f e c t e db y t h i s e v e n t,a n d i t s c i r c u l a t i o nw a sv e r y l i m i t e d.I n t h e l a t eM i n g D y-n a s t y,o n l y W a n gB a i x i a n g s c a r v i n g v e r s i o nw a s p o p u l a r i nt h ew o r l dd u r i n g t h e W a n l i p e r i o d.N i n g b o T i a n y i g eM u s e u mh a s a c o l l e c t i o no fm a n u s c r i p t s o fW a n g Y o u c h e n g sP o e m s o f t h eQ i n g D y n a s t y.C o m-p a r e dw i t h t h eM i n gD y n a s t y s v e r s i o no f F e n g C h iY i nG a o,t h e r e a r ed i f f e r e n c e s i n t h e c l a s s i f i c a t i o no f p o e t r yg e n r e so r t h ed e s c r i p t i o no f p o e t r y t o p i c s,w h i c h i s r e l a t e dt ot h ed i f f e r e n c e i nt h ec o p y t h e y a r e b a s e do n a n d t h e s e r i o u s n e s s o f t h e p e o p l ew h o e n g r a v e a n d c o p y b o o k s.I t i s c o mm e n d a b l e t h a t a m o n g t h e p o e m s i n c l u d e d i n t h eQ i n g D y n a s t y T r a n s c r i p t,20p o e m sw e r en o t i n c l u d e d i nt h e M i n g D y n a s t y T r a n-s c r i p t,w h i c h i s e n o u g h t om a k eu p f o r t h e l a c ko f t h e c u r r e n t v e r s i o n.T h i s a r t i c l e c o m p a r e s t h e s i m i l a r i-t i e s a n dd i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w ov e r s i o n s,w h i c hc a ne n r i c h t h e s t u d y o fW a n g G u a n g y a n g s p o e t r y. K e y w o r d s:W a n g G u a n g y a n g;F e n g C h iY i nG a o;E n g r a v i n g i n M i n g D y n a s t y;M a n u s c r i p t s i nQ i n g D y n a s t y。

・专题研究・天一阁藏明抄本《官品令》考戴建国提要:本文对宁波天一阁所藏明抄本《官品令》进行了考证,认为此书正是久已湮没的宋代法律典籍《天圣令》。

作者详细考证了这部残存令典的体例、篇目以及它所保存的《唐开元二十五年令》原文,指出这个残本的发现不仅对了解北宋的典章制度和人口等问题具有重要参考价值,而且对于唐史研究,尤其是唐令的研究和复原工作具有极为重要的意义。

在唐宋600多年历史中,统治者曾修纂过无数部法律典籍。

然而,除了我们今天所能看到的《唐律疏议》、《宋刑统》和《庆元条法事类》外,似乎全都失传无闻。

最近,我因整理点校《庆元条法事类》而翻阅《中国古籍善本书目》,在史部职官类中见到一条著录曰:“《官品令》三十卷,明抄本,存十卷,二十一至三十。

”这引起了我的兴趣。

根据法律史常识判断,此书不会是明代所撰,很有可能是唐宋时期的法律典籍。

通过朋友的帮助,我在宁波天一阁博物馆翻阅了此书。

一是书仅一册,残本。

挂签著录云:“官品令三十卷,明□□□撰,存十卷,卷二十一至卷三十。

乌丝栏钞本。

”书签题“官品令”(脱落)。

白口,单黑鱼尾,双边栏,无室名、页码,亦无题识跋语。

每半页10行,行18字,双行小字注,字尚工整。

篇目及篇次如下:田令卷第二十一 赋令卷第二十二(卷终云“赋役令卷第二十二”) 仓库令卷第二十三 厩牧令卷第二十四 关市令卷第二十五(捕亡令附) 医疾令卷第二十六(假宁令附) 狱官令卷第二十七 营缮令卷第二十八 丧葬令卷第二十九(丧服年月附) 杂令卷第三十民国二十九年(1940年),天一阁冯贞群编《鄞范氏天一阁书目・内篇》曰:“《官品令》,政书,存十卷,一册。

”将其归入政书类。

翻检是书,通书所载都是法律令文。

毫无疑问,这是部令典。

明《大明令》以尚书六部分篇,无《官品令》篇目,因历 史 研 究1999年第3期 此可以排除是书为《大明令》的可能。

在中国法律史上,与《官品令》相关的令典,晋、北魏、南梁、隋、唐、宋、金等朝都编修过。

据《唐六典》卷六《尚书刑部》载,隋《开皇令》第一篇为《官品令》,唐《开元令》首篇亦是《官品令》。

其后宋《天圣令》及金《泰和令》首篇皆为《官品令》①。

然而,历代书目中从未见有以《官品令》之著录。

因此可以判定,这部令典的真正名称不应是《官品令》,《官品令》仅是这部令典的一个篇目。

既然如此,那么它的真正书名是什么呢?我们先考察这部令典的朝代属性,继之再搞清其书名。

为方便行文,以下仍暂称此书为《官品令》。

是书卷二七《狱官令》第14条载:“诸犯罪应配居作者,在京分送东西八作司,在外州者,供当处。

”考仁井田 《唐令拾遗・狱官令》第17条,同样的内容作:“诸犯徒应配居作者,在京送将作监,……在外州者,供当处官役。

”天一阁藏《官品令》修改了唐《狱官令》,将“送将作监”改为“分送东西八作司”。

经查,东西八作司是宋代的官署名。

《宋会要辑稿》职官三○之七载:“东西八作司旧分两使,止一司。

太平兴国二年(977年)分两司。

景德四年(1007年)并一司,监官通掌。

天圣元年(1023年)始分置官局,东司在安仁坊,西司在安定坊。

”其他朝代不见有东西八作司官署记载。

显然《官品令》规定的是宋代的制度。

《官品令》卷二七《狱官令》第48条载有关于刑杖的规定: 诸杖皆削去节目,官杖长三尺五寸,大头阔不得过二寸,厚及小头径不得[过]九分。

小杖长不得过四尺五寸,大头径六分,小头径五分。

讯囚杖长同官杖,大头径三分二厘,小头径二分二厘。

令文的规定与《唐六典》、《通典》等书所载唐制不合。

唐制:常行官杖大头阔二分七厘,小头径一分七厘。

笞(小)杖长三尺五寸,大头径二分,小头一分半②。

李焘《续资治通鉴长编》卷四乾德元年三月癸酉条载北宋制曰: 旧据《狱官令》用杖,至是定折杖格,常行官杖长三尺五寸,大头阔不过二寸,厚及小头径不过九分。

小杖不过四尺五寸,大头径六分,小头径五分。

……讯[囚]杖如旧制。

宋制定这一制度的时间是在建立政权的第四年,其所谓“讯[囚]杖如旧制”的“旧制”应该是指唐制。

《通典》卷一六八《刑法》六载唐制曰:“讯囚杖,大头三分二厘,小头二分二厘。

”据此,我们已完全得知宋代常行官杖、小杖和讯囚杖的刑具规度。

而天一阁藏《官品令》记载的也正与此制同。

这表明此书所规定的刑具规度也是宋代的。

此书卷二六所附《假宁令》有两条令文云:①晁公武:《郡斋读书志・后志》卷一《天圣编敕》;《金史》卷四五《刑志》。

②杜佑:《通典》卷一六八《刑法》六。

天一阁藏明抄本《官品令》考 天庆、先天、降圣、乾元、长宁、上元、夏至、中元、下元、腊等,即各给假三日。

天祺、天 、人日、中和节、春秋、三月上巳、重(五)[午]、三伏、七夕、九月朔、授衣、重阳、立春、春分、立秋、秋分、立夏、立冬、诸大忌日及每旬并给休假一日。

两条令文规定的都是节假日休假之制。

证诸史籍,这与宋代制度极为吻合。

《宋会要辑稿》职官六○之一五载:国初休假之制皆按令、式,岁节、寒食、冬至各给假七日,休务五日。

圣节、上元、中元各假三日,休务一日。

春秋二社、上巳、重午、重阳、立春、人日、中和节、春分、立夏、三伏、立秋、七夕、秋分、授衣、立冬各假一日。

……其后或因旧制,或增建庆节,旬日赐沐,皆令休务者,并著于令。

宋代的这些休假制度是载入法令的。

从中不难看出其与天一阁藏《官品令》所载《假宁令》条文的一致性。

《官品令》所谓天庆、先天、降圣、天祺、天贶等节是北宋前期创立的国定假日。

宋人赵升《朝野类要》卷一《诸节》载:自唐以二月一日为中和节,国朝因之,以正月三日为天庆节(景德五年正月三日天书降),四日为开基节(周显德七年正月四日太祖皇帝登位),四月一日为天祺节(大中祥符元年四月一日天书降),六月六日为天贶节(大中祥符三年六月六日天书降),七月一日为先天节(后唐天成元年七月一日圣祖轩辕皇帝降),十月二十四日为降圣节(大中祥符五年十月二十四日天书降)。

是日禁屠宰行刑,注为令甲。

《官品令》所载乾元节和长宁节是宋仁宗时所立节日。

《宋会要辑稿》礼五七之一六曰:“乾兴元年(仁宗已即位,未改元)二月二十六日宰臣丁谓等上言,请以四月十四日为乾元节。

从之。

……十一月九日诏以正月八日皇太后降诞日为长宁节。

”宋仁宗之后制定的圣节尚有许多,如宋英宗即位后设立的寿圣节,以及治平四年(1067年)设立的同天节等①,但《官品令》却没有涉及。

某一皇朝所规定的某些节假日,尤其是依据皇帝或皇太后生日以及特殊事件设立的“圣节”,是这一朝代所特有的制度,其后代之而起的朝代不可能全盘沿用。

据此,我们可以初步判定,所谓《官品令》一书为宋仁宗在位时所修之令典。

众所周知,宋代的避讳制度十分严格,下面我们试从避讳角度来验证一下《官品令》的朝代属性。

是书卷二二《赋役令》第32条:“诸春季附者课役并理,夏季附者免课[从]役。

(从)秋季以后附者课役俱免。

其诈冒隐避以免课役,不限附之早晚,皆理当发年课役。

逃亡者附亦同。

”其中“理”字,《通典》卷六《食货・赋役下》载①《宋会要辑稿》礼五七之一七。

唐令原文作“徵”。

显是《官品令》为避宋仁宗赵祯嫌名讳,改“徵”为“理”①。

所避“徵”例,又见于《官品令》卷二五附《捕亡令》第11条:“诸纠捉贼盗者,所[理]倍赃皆赏纠捉之人。

家贫无财可理及依法不合理(借)[倍]赃者,并计所得正赃,准为五分,以二分赏纠捉人。

”这一令文沿用了唐制。

其中的“理”字,《宋刑统》卷二八《捕亡律》将吏追捕罪人条引唐《开元令》作“徵”。

《宋刑统》修成于太祖建隆四年(963年),时尚无避仁宗赵祯嫌名讳“徵”之事。

而《官品令》则避“徵”改为“理”字。

除此外,《官品令》还避“通”字讳。

其卷二二《赋役令》第31条“诸田有水旱虫霜不熟之处,据见营之田,州县检实,具帐申省。

……其应损免者,兼计麦田为分数。

”同卷第45条:“诸丁匠岁役……兼正役并不得过五十日。

”这两条令文中的“兼”字,唐开元令均作“通”②。

《官品令》改“通”作“兼”,乃是避宋真宗刘皇后父刘通之讳。

此避讳规定是在仁宗时定的。

《续资治通鉴长编》卷九九乾兴元年(1022年)十月己酉条载:“礼仪院请避皇太后父、祖讳。

诏唯避父彭成郡王讳。

仍改通进司为承进司。

”③《官品令》虽避仁宗讳,但不避英宗讳。

此书卷二二《赋役令》第9条曰:“(谐)[诸]县令须亲知所部富贫、丁中多少、人身强弱。

每因外降户口,即作五等定簿,连署印记。

”其中“署”字,并没有因宋英宗赵曙嫌名讳而改字。

《庆元条法事类》卷三《名讳・文书式》列有赵曙嫌名共25字,其首即为“署”字。

在宋代,自英宗朝始,签署之“署”皆避改为“书”④。

天一阁藏《官品令》并没有改避“署”字。

不避“署”字讳例,还见于是书《田令》第7条、《仓库令》第23条、《狱官令》第20条及第36条。

据上述《官品令》避“徵”和“通”字讳而不避“署”字讳例,可以确知此书修成于宋英宗前的仁宗朝,要无疑义。

接下来我们再考其书名。

仁宗天圣时期曾有过一次修令的立法活动。

《宋会要辑稿》刑法一之四载:(天圣七年)五月十八日详定编敕所(止)[上]删修令三十卷。

诏与将来新编敕一处颁行。

先是诏参知政事吕夷简等参定令文,乃命大理寺丞庞籍、大理评历 史 研 究①②③④如《庆元条法事类》卷六《批书・考课令》条:“诸命官批书印纸及取会应报己事者,听免签书。

”刘皇后父名通,见《宋史》卷二四二《后妃上・章献明肃刘皇后传》。

避刘皇后父名讳制不久便停罢。

〔日〕仁井田 :《唐令拾遗》第二十三《赋役令》第11条和第4条据《白氏六帖事类集》及《唐会要》复原。

《庆元条法事类》卷三《名讳・文书式》载宋仁宗赵祯嫌名有“徵”字。

天一阁藏明抄本《官品令》考事宋郊为修令[官],判大理寺赵廓、权少卿董希颜充详定官。

凡取唐令为本,先举见行者,因其旧文参以新制定之。

其今不行者亦随存焉。

又取敕文内罪名轻简者五百余条,著于逐卷末,曰“附令敕”。

至是上之。

吕夷简等人删修的令,即宋代法律史上的《天圣令》。

王应麟《玉海》卷六六《天圣新修令》引《书目》云:“《天圣令》文三十卷。

时令文尚依唐制,夷简等据唐旧文斟酌众条,益以新制,天圣十年行之。

”不过,《天圣令》的颁布却是在天圣七年(1029年)五月①。

据上述两条史料所载,可以得知,宋天圣七年制定的《天圣令》是以唐旧令为本,参以当时的新制而成。

在新定令的同时,对于没有沿用的唐旧令,以附录的方式予以保存。

此外,令文后还附有从编敕中移录出来的“附令敕”。

我们以此来对照一下天一阁藏本《官品令》。

《官品令》卷二七《狱官令》共收有68条令文,在第56条令文后有一指令性的说明,云:“右并因旧文,以创新制参定。

”在此说明之后尚列有12条令文,末尾云:“右令不行。

”纵观是书残存的其他9篇令文,体例莫不如此。

亦即每一篇令文皆分成两大部分,前一部分令,“并因旧文,以创新制参定”。

即《宋会要辑稿》所说的“因其旧文参以新制定之”,是以唐令为本,根据宋代实际情况参以新制修订的。