天一阁藏明史稿略考

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:23

天一阁藏五种孤本明代专志考录

柯亚莉

【期刊名称】《西南交通大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2008(009)006

【摘要】<吴山志>、<罗浮山志>、<齐云山志>、<香泉志>和<撮山栖霞寺志>等五种明代山水志和寺院志现藏于天一阁,从其版本特征、卷次篇目、序跋、著录、纂修和流传等情况来看,这五部明代专志均为海内孤本,其中<齐云山志>、<香泉志>还是各志中现存最早之本.它们对于方志学研究来说是不可多得的新材料,对于中国

古代文化如道教、佛教和旅游文化研究,也有一定的参考价值,当引起学者的关注.【总页数】4页(P138-141)

【作者】柯亚莉

【作者单位】浙江大学,古籍所,浙江,杭州,310028

【正文语种】中文

【中图分类】K928.6

【相关文献】

1.天一阁藏明代地方志考录序 [J], 朱士嘉

2.天一阁藏明代地方志本草资料阐析 [J], 万芳;钟赣生

3.天一阁藏明代进士登科录与其他版本之比较 [J], 陈长文

4.浅谈天一阁藏明代古籍的装帧与修复案例 [J], 王金玉

5.天一阁藏明代四川方志考述 [J], 文廷海

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

流芳后世的天一阁创建人范钦

谢典勋

【期刊名称】《宁波通讯》

【年(卷),期】2001(000)012

【摘要】宁波天一阁自明嘉靖年间创建以来,至今已430多年了。

作为一个藏书楼,历经四个多世纪而仍岿然存在的,在世界上也并不多见。

清代乾嘉时学者、曾任浙东巡抚的阮元在其所著《定香亭笔记》中,就曾经动情地写道:"范氏天一阁,自明至今数百年,海内藏书家惟此岿然独存。

"更值得庆幸的是,天一阁为后

【总页数】2页(P44-45)

【作者】谢典勋

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K248

【相关文献】

1.范钦及天一阁藏书考略 [J], 李巧玲

2.天一阁藏古代绘画——丹青遗韵——天一阁藏古代绘画撷英 [J], 陈斐蓉;

3.关于范钦及其天一阁的若干思考 [J], 戴光中

4.天一阁与《四库全书》——论天一阁进呈本之文献价值 [J], 崔富章

5.范钦与天一阁 [J], 单立新

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

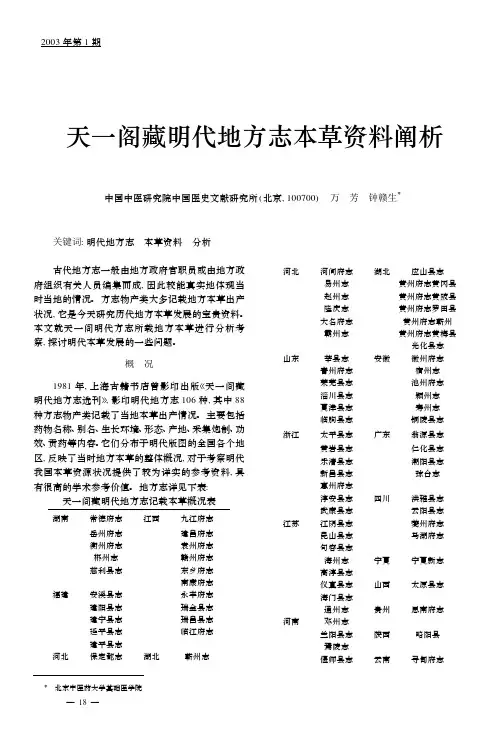

天一阁藏明代地方志本草资料阐析中国中医研究院中国医史文献研究所(北京,100700) 万 芳 钟赣生Ξ关键词:明代地方志 本草资料 分析 古代地方志一般由地方政府官职员或由地方政府组织有关人员编集而成,因此较能真实地体现当时当地的情况。

方志物产类大多记载地方本草出产状况,它是今天研究历代地方本草发展的宝贵资料。

本文就天一阁明代方志所载地方本草进行分析考察,探讨明代本草发展的一些问题。

概 况1981年,上海古籍书店曾影印出版《天一阁藏明代地方志选刊》,影印明代地方志106种,其中88种方志物产类记载了当地本草出产情况。

主要包括药物名称、别名、生长环境、形态、产地、采集炮制、功效、贡药等内容。

它们分布于明代版图的全国各个地区,反映了当时地方本草的整体概况,对于考察明代我国本草资源状况提供了较为详实的参考资料,具有很高的学术参考价值。

地方志详见下表:天一阁藏明代地方志记载本草概况表湖南常德府志江西九江府志岳州府志建昌府志衡州府志袁州府志郴州志赣州府志慈利县志东乡府志南康府志福建安溪县志永丰府志建阳县志瑞金县志建宁县志瑞昌县志延平县志临江府志建平县志河北保定郡志湖北蕲州志河北河间府志湖北应山县志易州志黄州府志黄冈县赵州志黄州府志黄陂县隆庆志黄州府志罗田县大名府志黄州府志蕲州霸州志黄州府志黄梅县光化县志山东莘县志安徽徽州府志青州府志宿州志莱芜县志池州府志淄川县志颖州志夏津县志寿州志临朐县志铜陵县志浙江太平县志广东翁源县志黄岩县志仁化县志乐清县志潮阳县志新昌县志琼台志惠州府志淳安县志四川洪雅县志武康县志云阳县志江苏江阴县志夔州府志昆山县志马湖府志句容县志海州志宁夏宁夏新志高淳县志仪真县志山西太原县志海门县志通州志贵州思南府志河南邓州志兰阳县志陕西略阳县焉陵志偃师县志云南寻甸府志—81—2003年第1期Ξ北京中医药大学基础医学院河南汝州志广西钦州志光山县志夏邑县志不明省份 普安州志尉氏县志 浦江志略新乡县志雄乘鲁山县志 许州志长垣县志固始县志关于本草分类及其内容地方志物产类的本草内容分类方法与本草著作分类方法有相通之处,皆以草、木、花、谷、蔬、果、虫、鱼、介、畜、矿石为大体。

浅谈天一阁藏明代古籍的装帧与修复案例

王金玉

【期刊名称】《文物保护与考古科学》

【年(卷),期】2016(028)002

【摘要】天一阁是我国首批全国古籍重点保护单位,以收藏明代古籍闻名,收藏的明代古籍以包背装为主,同时存在一定数量的蝴蝶装、线装、毛装、经折装.天一阁也是首批国家级古籍修复中心,为充分发挥明代古籍的作用,加大了对明代古籍的修复,形成了自己的修复特色.根据古籍破损和病虫害情况以及古籍纸张分析测试的结果,有针对性地进行设计修复保护方案,然后根据不同的破损和病虫害状况分类进行修复,做到因书而异.

【总页数】5页(P123-127)

【作者】王金玉

【作者单位】宁波市天一阁博物馆,浙江宁波 315010

【正文语种】中文

【中图分类】G264.3

【相关文献】

1.天一阁藏明代地方志本草资料阐析 [J], 万芳;钟赣生

2.天一阁藏五种孤本明代专志考录 [J], 柯亚莉

3.天一阁藏明代进士登科录与其他版本之比较 [J], 陈长文

4.传承文化,还原古籍--“天一阁藏古籍珍本数字工程”的构想与探索 [J], 吴波;侯凤芝

5.天一阁古籍修复案例

——浙江遂安《湖峰王氏宗谱》 [J], 于美娜

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

范钦及天一阁藏书考略1 范钦其人范钦[1](1506~1585),字尧卿或安卿,号东明,明代著名藏书家,浙江鄞县(今宁波鄞州区)人。

二十七岁时为嘉靖十一年(1582年)进士。

随后到湖广随州(今湖北随州)担任知州,随又升职为工部员外郎,后因为忤逆武定侯郭勋,被廷杖下狱。

出狱后出任江西袁州府任知府。

不久被擢升为广西参政,分守桂平,继而转为福建按察使、云南右布政史,陕西左使,接着又到河南,迁升为副都御史,最后累官至兵部右侍郎(未到任)。

著有《天一阁集》。

范钦一生酷爱图书,每到—地,喜欢留心求访。

据清代学者全祖望《天一阁藏书记》中记载,范钦曾经大批量地购买王氏万卷楼的藏书。

另外,范钦在军旅、政务闲暇之际,还身体力行地访书、抄书、藏书、刻书、著书。

范钦在聚书的同时,还喜欢校订和刻印书,对丰富、传播文化起过良好的作用。

所刻之书,后人辑为《范氏奇书》。

计收录二十种:《乾坤凿度》《周易古占法》《周易略例》《周易举正》《京氏易传》《关氏易传》《麻衣道者正易心法》《穆天子传》《孔子集语》《论语笔解》《郭子翼庄》《广成子解》《三坟》《商子》《素履子》《竹书纪年》《潜虚》《虎吟经》《两同书》《新语》。

但多忘佚,国内仅存十六种,已属稀有之物。

然就其刻书与藏书而论,范钦天一阁的藏书是广有影响的,在国外也颇具名声。

2 天一阁为了保管这些藏书,范钦筑藏书楼。

并将楼命名为“天一阁”。

诠释为“天一生水于北,地二生火于南,天三生木于东,地四生金于西,天五生士于中。

阳无耦,阴无配,未得相成。

地六成水于北,与无一并,天七成火于南,与地二并,地八成木于东,与天三并,天九成金于西,与地四并,地十成土于中,与天五并。

”(《周易·郑康成注》)以为天一生水,水能制火。

全祖望在《天一阁碑目记》中记载:“阁之初建也,凿乙池于是下,环植竹木,然尚未署名也。

及搜碑版,忽得吴道士龙虎山天一池石刻,元揭文安公所书,而有记于其阴。

大喜,以为适与是阁凿池之意相合,因即移以名阁。

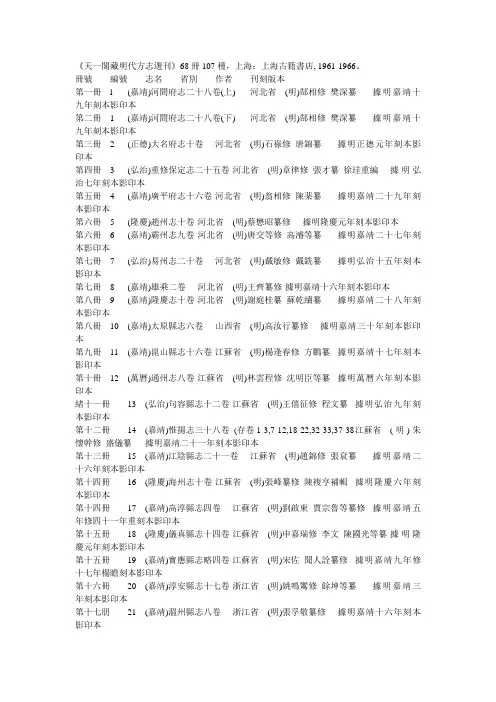

《天一閣藏明代方志選刊》68冊107種,上海:上海古籍書店, 1961-1966。

冊號編號志名省別作者刊刻版本第一冊l (嘉靖)河間府志二十八卷(上) 河北省(明)郜相修樊深纂據明嘉靖十九年刻本影印本第二冊 1 (嘉靖)河間府志二十八卷(下) 河北省(明)郜相修樊深纂據明嘉靖十九年刻本影印本第三冊 2 (正德)大名府志十卷河北省(明)石祿修唐錦纂據明正德元年刻本影印本第四冊 3 (弘治)重修保定志二十五卷河北省(明)章律修張才纂徐珪重編據明弘治七年刻本影印本第五冊 4 (嘉靖)廣平府志十六卷河北省(明)翁相修陳棐纂據明嘉靖二十九年刻本影印本第六冊 5 (隆慶)趙州志十卷河北省(明)蔡懋昭纂修據明隆慶元年刻本影印本第六冊 6 (嘉靖)霸州志九卷河北省(明)唐交等修高濬等纂據明嘉靖二十七年刻本影印本第七冊7 (弘治)易州志二十卷河北省(明)戴敏修戴銑纂據明弘治十五年刻本影印本第七冊8 (嘉靖)雄乘二卷河北省(明)王齊纂修據明嘉靖十六年刻本影印本第八冊9 (嘉靖)隆慶志十卷河北省(明)謝庭桂纂蘇乾續纂據明嘉靖二十八年刻本影印本第八冊10 (嘉靖)太原縣志六卷山西省(明)高汝行纂修據明嘉靖三十年刻本影印本第九冊11 (嘉靖)崑山縣志十六卷江蘇省(明)楊逢春修方鵬纂據明嘉靖十七年刻本影印本第十冊12 (萬曆)通州志八卷江蘇省(明)林雲程修沈明臣等纂據明萬曆六年刻本影印本緒十一冊13 (弘治)句容縣志十二卷江蘇省(明)王僖征修程文纂據明弘治九年刻本影印本第十二冊14 (嘉靖)惟揚志三十八卷(存卷1-3,7-12,18-22,32-33,37-38 江蘇省(明)朱懷幹修盛儀纂據明嘉靖二十一年刻本影印本第十三冊15 (嘉靖)江陰縣志二十一卷江蘇省(明)趙錦修張袞纂據明嘉靖二十六年刻本影印本第十四冊16 (隆慶)海州志十卷江蘇省(明)張峰纂修陳複亨補輯據明隆慶六年刻本影印本第十四冊17 (嘉靖)高淳縣志四卷江蘇省(明)劉啟東賈宗魯等纂修據明嘉靖五年修四十一年重刻本影印本第十五冊18 (隆慶)儀真縣志十四卷江蘇省(明)申嘉瑞修李文陳國光等纂據明隆慶元年刻本影印本第十五冊19 (嘉靖)寶應縣志略四卷江蘇省(明)宋佐聞人詮纂修據明嘉靖九年修十七年楊瞻刻本影印本第十六冊20 (嘉靖)淳安縣志十七卷浙江省(明)姚鳴鸞修餘坤等纂據明嘉靖三年刻本影印本第十七朋21 (嘉靖)溫州縣志八卷浙江省(明)張孚敬纂修據明嘉靖十六年刻本影印本第十七朋22 (嘉靖)太平縣志八卷浙江省(明)曾才漢修葉良佩纂據明嘉靖十九年刻本影印本第十八冊23 (萬曆)黃岩縣志七卷浙江省(明)袁應祺修牟汝忠等纂據明萬曆七年刻本影印本第十八冊24 (嘉靖)海門縣志集六卷浙江省(明)吳宗元修崔桐纂據明嘉靖十五年原刻明萬曆增刻本影印本第十九冊25 (萬曆)新昌縣志十三卷首一卷浙江省(明)田琯纂修據明萬曆七年刻本影印本第十九冊26 (嘉靖)浦江志略八卷浙江省(明)毛鳳韶纂修王庭蘭校正據明嘉靖五年刻本影印本第二十冊27 (永樂)溫州府樂清府志八卷浙江省(明)佚名纂據明永樂間年刻本影印本第二十冊28 (嘉靖)武康縣志八卷浙江省(明)程嗣功修駱文盛纂據明嘉靖二十九年刻本影印本第二十一冊29 (弘治)徽州府志十二卷(上) 安徽省(明)彭澤修汪舜民纂據明弘治十五年刻本影印本第二十二冊29 (弘治)徽州府志十二卷(下) 安徽省(明)彭澤修汪舜民纂據明弘治十五年刻本影印本第二十三冊30 (嘉靖)寧國府志十卷安徽省(明)黎晨修李默纂據明嘉靖十五年黎晨校刻本影印本第二十三冊31 (嘉靖)宿州志八卷安徽省(明)余鍧纂修據明嘉靖十六年刻本影印本第二十四冊32 (嘉靖)池州府志九卷安徽省(明)王崇纂修據明嘉靖二十四年刻本影印本第二十四冊33 (正德)潁州志六卷安徽省(明)劉節纂修據明正德六年刻本影印本第二十五冊34 (嘉靖)壽州志八卷安徽省(明)栗永祿纂修據明嘉靖二十九年刻本影印本第二十五冊35 (嘉靖)銅陵縣志八卷安徽省(明)李士元修沈梅纂據明嘉靖四十二年刻本影印本第二十六冊36 (嘉靖)皇明天長志七卷安徽省(明)邵時敏修王心纂據明嘉靖二十九年刻本影印本第二十六冊37 (嘉靖)建平縣志九卷安徽省(明)連礦修姚文燁纂據明嘉靖十年刻本影印本第二十七冊38 (嘉靖)建寧府志二十一卷(上) 福建省(明)夏玉麟郝維岳等修汪佃等纂據明嘉靖二十年刻本影印本第二十八冊38 (嘉靖)建寧府志二十一卷(下) 福建省(明)夏玉麟郝維岳等修汪佃等纂據明嘉靖二十年刻本影印本第二十九冊39 (嘉靖)延平府志二十三卷福建省(明)陳能修鄭慶雲辛紹佐纂據明嘉靖四年刻本影印本第三十冊40 (嘉靖)邵武府志十五卷福建省(明)邢址修陳讓纂據明嘉靖二十二年刻本影印本第三十一冊4l (嘉靖)建陽縣志十六卷福建省(明)馮繼科纂修據明嘉靖三十二年刻本影印本第三十二冊42 (嘉靖)龍谿縣志八卷福建省(明)劉天授修林魁李愷纂據明嘉靖十四年刻本影印本第三十二冊43 (嘉靖)惠安縣志十三卷福建省(明)莫尚簡修張嶽纂據明嘉靖九年刻本影印本第三十三冊44 (嘉靖)安溪縣志八卷福建省(明)汪瑀修林有年纂據明嘉靖三十一年刻本影印本第三十三冊45 (嘉靖)尤溪縣志七卷福建省(明)李文袞修田頊纂據明嘉靖六年修九年刻本影印本第三十四冊46 (正德)建昌府志十九卷江西省(明)夏良勝纂修據明正德十二年刻本影印本第三十五冊47 (隆慶)臨江府志十四卷江西省(明)管大勳修劉松纂據明隆慶六年刻本影印本笫三十六冊48 (嘉靖)九江府志十六卷江西省(明)馮曾修李汛纂據明嘉靖六年刻本影印本第三十七冊49 (正德)袁州府志十四卷江西省(明)嚴嵩纂修據明正德九年刻本影印本第三十八冊50 (嘉靖)贛州府志十二卷江西省(明)康河修董天錫纂據明嘉靖十五年刻本影印本第三十九冊51 (正德)南康府志十卷江西省(明)陳霖纂修據明正德十五年刻本影印本第三十九冊52 (嘉靖)永豐縣志四卷江西省(明)管景纂修據明嘉靖二十三年刻本影印本第四十冊53 (隆慶)瑞昌府志十八卷江西省(明)劉儲修謝顧纂據明隆慶四年刻本影印本第四十冊54 (嘉靖)東鄉縣志二卷江西省(明)秦鎰修饒文璧纂據明嘉靖三年刻十五年補刻本影印本第四十冊55 (嘉靖)瑞金縣志八卷江西省(明)趙勳修林有年纂據明嘉靖二十二年刻本影印本第四十一冊56 (嘉靖)青州府志十八卷(上) 山東省(明)杜思修馮惟訥纂據明嘉靖四十四年刻本影印本第四十二冊56 (嘉靖)青州府志十八卷(下) 山東省(明)杜思修馮惟訥纂據明嘉靖四十四年刻本影印本第四十三冊57 (嘉靖)夏津縣志二卷山東省(明)易時中修王琳纂據明嘉靖十九年刻本影印本第四十三冊58 (嘉靖)臨朐縣志四卷山東省(明)王家士修祝文馮惟敏纂據明嘉靖三十一年刻本影印本第四十三冊59 (嘉靖)萊蕪縣志八卷山東省(明)陳甘雨纂修據明嘉靖二十七年刻本影印本第四十三冊60 (嘉靖)淄川縣志十八卷山東省(明)王琮纂修據明嘉靖二十五年刻本影印本第四十四冊61 (正德)莘縣志十卷山東省(明)吳宗器纂修據明正德十年原刻嘉靖間增刻本影印本第四十四冊62 (嘉靖)武城縣志十卷山東省(明)尤麒修陳露纂據明嘉靖二十八年刻本影印本第四十四冊63 (嘉靖)武定州志二卷山東省(明)鄭希僑修劉繼先崔士偉纂據明嘉靖二十七年刻本影印本第四十五冊64 (嘉靖)彰德府志八卷河南省(明)崔銑纂修據明嘉靖元年刻本影印本第四十五冊65 (嘉靖)襄城縣志八卷河南省(明)林鸞纂修據明嘉靖三十年刻本影印本第四十六冊66 (正德)汝州志八卷河南省(明)王雄修承天貴纂據明正德元年刻本影印本第四十六冊67 (嘉靖)開州志十卷河南省(明)孫巨鯨修王崇慶纂據明嘉靖十三年刻本影印本第四十七冊68 (嘉靖)許州志八卷河南省(明)張良知纂修據明嘉靖十九年刻本影印本第四十七冊69 (嘉靖)光山縣志九卷河南省(明)沈紹慶修王家士纂據明嘉靖三十五年刻本影印本第四十八冊70 (嘉靖)鄧州志十六卷河南省(明)潘庭楠纂修據明嘉靖四十三年刻本影印本第四十八冊71 (嘉靖)夏邑縣志八卷河南省(明)鄭相修黃虎臣纂據明嘉靖三十年刻本影印本第四十九冊72 (嘉靖)尉氏縣志五卷河南省(明)曾嘉誥修汪心纂據明嘉靖二十七年刻本影印本第四十九冊73 (正德)新鄉縣志六卷河南省(明)儲珊修李錦纂據明正德元年修明抄本影印本第五十冊74 (嘉靖)魯山縣志十卷河南省(明)姚卿修孫鐸纂據明嘉靖三十一年刻本影印本第五十冊75 (正德)長垣縣志九卷河南省(明)杜緯修劉芳纂據明嘉靖二十年重刻正德本影印本第五十一冊76 (嘉靖)固始縣志十卷河南省(明)張梯修葛臣纂據明嘉靖二十一年南坰草堂補刻本影印本第五十一冊77 (嘉靖)鄢陵志八卷河南省(明)劉訒纂修據明嘉靖十六年刻本影印本第五十二冊78 (嘉靖)蘭陽縣志十卷河南省(明)褚宦修李希程纂據明嘉靖二十四年刻本影印本第五十二冊79 (弘治)偃師縣志四卷河南省(明)魏津纂修據明弘治十七年修明抄本影印本第五十二冊80 (嘉靖)內黃縣志九卷河南省(明)董弦等纂修據明嘉靖十六年刻本影印本第五十三冊8l (弘治)黃州府志十卷湖北省(明)盧希哲纂修據明弘治十三年刻本影印本第五十四冊82 (嘉靖)漢陽府志十卷湖北省(明)劉汝松賈應春修朱衣纂據明嘉靖二十五年刻本影印本第五十四冊83 (嘉靖)沔陽志十八卷湖北省(明)魯儲修童承敘纂(聯目P625) 據明嘉靖十年刻本影印本第五十五冊84 (嘉靖)蘄州志九卷湖北省(明)甘澤纂修據明嘉靖九年修十五年補刻本影印本第五十五冊85 (正德)光化縣志六卷末一卷湖北省(明)曹璘纂修據明正德十年刻本影印本第五十五冊86 (嘉靖)應山縣志三卷湖北省(明)顏木纂據明嘉靖十九年刻本影印本第五十六冊97 (嘉靖)常德府志二十卷湖南省(明)陳洪謨纂修據明嘉靖十四年刻本影印本第五十七冊88 (嘉靖)岳州府志十八卷湖南省(明)鐘崇文纂修據明隆慶間刻本影印本第五十八冊89 (萬曆)郴州志二十卷湖南省(明)胡漢纂修據明萬曆四年刻本影印本第五十九冊90 (嘉靖)衡州府志九卷湖南省(明)楊珮纂修據明嘉靖十五年刻本影印本第五十九冊91 (萬曆)慈利縣志十八卷湖南省(明)陳光前纂修據明萬曆元年刻本影印本第六十冊92 (正德)瓊台志四十四卷(上)(存卷1-21,24-42) 廣東省(明)唐胄纂修據明正德十六年刻本影印本第六十一冊92 (正德)瓊台志四十四卷(下)(存卷1-21,24-43) 廣東省(明)唐胄纂修據明正德十六年刻本影印本第六十二冊93 (嘉靖)惠州府志十六卷廣東省(明)姚良弼修楊宗甫纂據明嘉靖三十五年藍印本影印本第六十三冊94 (隆慶)潮陽縣志十五卷廣東省(明)黃一龍修林大春纂據明隆慶六年刻本影印本第六十三冊(嘉靖)廣東韶州府翁源縣志不分卷廣東省(明)李孔明纂據明嘉靖三十六年修烏絲欄明抄本影印本第六十四冊97 (嘉靖)惠志略不分卷廣東省(明)楊載鳴纂據明嘉靖三十九年刻本影印本第六十四冊96 (嘉靖)仁化縣志五卷廣東省(明)胡居安纂修據明嘉靖三十六年藍絲欄本影印本第六十四冊95 (嘉靖)欽州志九卷廣東省(明)林希元纂修據明嘉靖十八年刻本影印本第六十五冊98 (正德)夔州府志十二卷首一卷四川省(明)吳潛修傅汝舟纂據明正德八年刻本影印本第六十六冊99 (嘉靖)馬湖府志七卷四川省(明)餘承勳纂修據明嘉靖三十四年刻本影印本第六十六冊100 (嘉靖)洪雅縣志五卷四川省(明)束載修張可述纂據明嘉靖四十一年刻本影印本第六十六冊101 (嘉靖)雲陽縣志二卷四川省(明)楊鸞修秦覺纂據明嘉靖二十年刻本影印本第六十七冊102 (嘉靖)思南府志九卷貴州省(明)鐘添纂修據明嘉靖十五年刻本影印本第六十七冊103 (嘉靖)普安州志十卷貴州省(明)高廷愉纂修據明嘉靖二十八年刻本影印本第六十七冊104 (嘉靖)尋甸府志二卷雲南省(明)王尚用修陳梓張騰纂據明嘉靖二十九年刻本影印本第六十八冊105 (嘉靖)略陽縣志六卷陝西省(明)李遇春纂修李東甲賈言校補據明嘉靖三十一年刻本影印本第六十八冊(嘉靖)寧夏新志八卷甘肅省(明)楊守禮修管律纂據明嘉靖十九年修刻本影印本《天一閣藏明代方志選刊續編》72冊109種,上海:上海書店,1990。

书藏古今——天一阁(二)文字/蔡一林宝书楼的藏书已经穿越了时空,在历史的尘烟中熏成了酽酽的微黄。

天一阁的屋宇虽然苍老,但天一阁博物馆也折射了一个艰难荣耀的文化奇迹。

古朴的红褐色桌子,銮金色的龙纹雕饰,带着历史微醺感的光线柔和地渲染着书架,打出昏暗的光晕。

漫步在古老的书柜间,连呼吸都变得小心翼翼。

历史的洪流在这里穿过,带来了瞬间的寂静。

时间从呼吸声中静悄悄地流逝。

我在藏书柜之间流连,摩挲着细小的雕纹。

历史留下的的斑驳痕迹淡淡地显露出来。

没有停留过多的时间,我们便再次站在了天一阁门前。

然而这次的角度,却是天一阁面前的蓄水池——天一池。

水塘微微泛动着少许波澜,几尾锦鲤在水池里自由游弋,时不时搅动几番涟漪。

鱼儿轻巧犹如林间小鹿,红锦艳丽似霓裳羽衣。

大鱼小鱼互相追逐嬉戏,颇有几分悠然自得。

池水清澈见底,池底的淤泥被轻轻搅动开来,转眼间又沉落池底。

我伸手原本想鞠一捧池水,却在靠近时不由自主地打消了这样的念头,只是静静地靠着水池旁的石阶,捕捉每一道细小的微波。

鱼儿自由地在水下进出。

当它滞留的时候,是不是也正在像我一样享受这里的静谧呢?天一池自从出现,就注定只能默默保护宝书楼,在宝书楼遇到火灾时,好不吝啬地取水灭火,堪称是宝书楼的守护神它保持了宝书楼的辉煌与荣耀,使宝书楼这座来自五百多年前的木质结构书阁仍旧保存完好。

池边,一亭方映在树丛掩映间,俏生生地探出半个影来。

古朴的褐色油漆,有些斑驳脱落。

轻轻靠在座位上,遥望那一波荡漾秋色,别有几分惬意。

湖边的假山仿佛是毫不经意地摆放着,错落有致。

绿树掩映间,一娉婷石像赫然撞入我的眼帘。

绿叶随性地点缀着石像全身,隐隐绰绰间,可以模糊看出线条柔和而曼妙。

细细看来,就是前文提到的钱秀云的石像。

细细大理过的长发被绾起,松松地梳成发髻。

女子眉目如画,却身形柔美,腰肢纤细,却静静的伫立在水池一侧。

略仰起头来,留恋地望着宝书楼,一颦一笑之间,仿佛伊人尚在,仍恋那一方书阁。

女子青衣素衫,素白纤柔的手拘谨地方在身侧。

清代编录《天一阁书目》考有关天一阁书目的研究考证,自民国以来不乏其人。

陈登原著有《天一阁藏书考》,(1)冯贞群撰有关于天一阁书目的《旧目考略》,(2)他们对清代及民国时编录天一阁书目的情况做了详细的考证,颇多精采之处。

但迄今似未引起目录学家的注意,以至关于清代天一阁书目的著录情况仍然淆乱不清。

特为此文,略加阐明。

天一阁为明代兵部右侍郎范钦的藏书之所,建在浙江宁波东的月湖之西。

范钦“性喜藏书,起天一阁”,取“天一生火”之义以避火。

“购海内异本,列为四部。

尤善收说经诸书及先辈诗文集未传世者。

浙东藏书家,以天一阁为第一”(3)。

范钦在世时,即曾编制天一阁藏书目录《范氏东明书目》(4)和《四明范氏书目》二卷,(5)但均未流传。

范钦之后,不断有天一阁藏书书目的编录,如黄虞稷《千顷堂书目》著录的《四明范氏天一阁藏书目》四卷(二册);黄宗羲曾应邀编纂《范氏天一阁书目》,并撰《天一阁藏书记》;沈叔埏《颐彩堂文集》中亦有《天一阁书目》。

然而这些书目亦皆失传。

因此,清代以前天一阁藏书的实际情况难以确知。

今天能够见到的天一阁书目,各家著录不一,据《清史稿·艺文志》及来新夏主编的《清代目录提要》(6)所录,即有八种之多,现抄录如下:1.《天一阁书目》四卷,汪本撰。

2.《天一阁见在书目》六卷,薛福成撰。

(7)3.《天一阁书目》四卷,附碑目一卷,范懋柱撰,嘉庆十三年陈廷杰刊本。

4.《天一阁书目》十卷,补遗一卷,附天一阁碑目一卷,阮元、范邦甸等编,嘉庆十三年扬州阮氏文选楼刊本。

5.《天一阁见存书目》十二卷,刘喜海撰,清抄本(天一阁文物保管所)。

6.《天一阁见存书目》四卷,薛福成等撰,光绪十五年崇实书院刊本。

7.《天一阁书目》一卷,佚名编,清抄本(北京图书馆)。

8.(四明)《天一阁藏书目录》不分卷,佚名撰,宜统二年《玉简斋丛书》本。

(8)除了两种抄本外,有清一代是否真的有过六种关于天一阁藏书目录的不同刊本呢?下面,略做考证,辨其源流,以供使用《天一阁书目》者参考。

第34卷第3期河南图书馆学刊2014年3月范钦及天一阁藏书考略李巧玲(南通大学图书馆,江苏南通 226019)关键词:范钦;天一阁;藏书楼摘 要:文章在分析明代著名藏书家范钦及其天一阁概况的基础上,论述并考证了天一阁的藏书特色、藏书编目以及范钦的藏书思想,对今天藏书事业的发展具有重要的参考作用。

中图分类号:G258 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2014)03-0139-02收稿日期:2014-02-08作者简介:李巧玲(1966-),南通大学图书馆副研究馆员。

1 范钦其人范钦[1](1506~1585),字尧卿或安卿,号东明,明代著名藏书家,浙江鄞县(今宁波鄞州区)人。

二十七岁时为嘉靖十一年(1582年)进士。

随后到湖广随州(今湖北随州)担任知州,随又升职为工部员外郎,后因为忤逆武定侯郭勋,被廷杖下狱。

出狱后出任江西袁州府任知府。

不久被擢升为广西参政,分守桂平,继而转为福建按察使、云南右布政史,陕西左使,接着又到河南,迁升为副都御史,最后累官至兵部右侍郎(未到任)。

著有《天一阁集》。

范钦一生酷爱图书,每到—地,喜欢留心求访。

据清代学者全祖望《天一阁藏书记》中记载,范钦曾经大批量地购买王氏万卷楼的藏书。

另外,范钦在军旅、政务闲暇之际,还身体力行地访书、抄书、藏书、刻书、著书。

范钦在聚书的同时,还喜欢校订和刻印书,对丰富、传播文化起过良好的作用。

所刻之书,后人辑为《范氏奇书》。

计收录二十种:《乾坤凿度》《周易古占法》《周易略例》《周易举正》《京氏易传》《关氏易传》《麻衣道者正易心法》《穆天子传》《孔子集语》《论语笔解》《郭子翼庄》《广成子解》《三坟》《商子》《素履子》《竹书纪年》《潜虚》《虎吟经》《两同书》《新语》。

但多忘佚,国内仅存十六种,已属稀有之物。

然就其刻书与藏书而论,范钦天一阁的藏书是广有影响的,在国外也颇具名声。

2 天一阁为了保管这些藏书,范钦筑藏书楼。

并将楼命名为“天一阁”。

天一阁藏《明史稿》之《忠义传》两题

张金奎

【期刊名称】《北京联合大学学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2009(007)001

【摘要】天一阁藏稿本<明史稿>的第7册与第10册<忠义传>部分,经与国家图书馆藏万斯同416卷本<明史稿>相关内容对读,可以发现两者之间存在承继关系,基本可以断定天一阁藏稿本<明史稿>是后者的草稿.另外,在第7册中出现的初始作者"徐潮",可以初步断定为和康熙十二年的进士徐潮是同一个人.

【总页数】5页(P46-50)

【作者】张金奎

【作者单位】中国社会科学院,历史研究所,北京,100732

【正文语种】中文

【中图分类】K204

【相关文献】

1.天一阁藏《明史稿》之《赵佑传》的整理及相关问题 [J], 张兆裕

2.天一阁藏《明史稿》略考 [J], 万明;解扬

3.天一阁藏《明史稿》之《郝杰传》研究 [J], 廉敏

4.天一阁藏《明史稿》之《罗汝芳传》初探 [J], 陈时龙

5.天一阁藏《明史稿》的整理及其史料价值 [J], 万明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作者: 骆兆平

出版物刊名: 中国图书馆学报

页码: 76-83页

主题词: 天一阁书目;藏书史;四十年;范钦;黄宗羲;嘉靖;文献资料;薛福成;明代;全祖望

摘要: <正> 天一阁藏书的历史,自清初以来,不乏记载,黄宗羲、全祖望为之作藏书记,阮元、薛福成为之编目。

近时各大报刊登载的介绍文章更不下数十篇。

天一阁在我国文化史上的地位和影响已逐渐为人们所了解。

但终因缺乏明代建阁初期时的文献资料,所以对若干史事众说纷云。

如果不加稽考,只凭道听途说,主观臆测,便容易张冠李戴,以误传误。

为了避免在天一阁藏书史的研究中造成混乱,试举数例,考析如下。

《天一阁藏历代方志汇刊》(850册)目录《天一阁藏历代方志汇刊》(全850册)天一阁博物馆编成品尺寸:185*260cm正文页数:548000页出版时间:2017年12月ISBN978-7-5013-5991-2定价:498000元囊括天一阁所藏515部、3273册历代方志。

注:本目录在转换中可能存在错误,请以成书为准。

北京市[嘉靖]隆庆志十卷附录一卷(明)谢庭桂编次(明)苏乾续编明嘉靖二十八年(1549)刻本[隆庆]昌平州志八卷(存卷三至八)(明)崔学履纂修明隆庆元年(1567)刻本[乾隆]延庆州志十卷首一卷(清)李钟俾修(清)穆元肇方世熙纂清乾隆七年(1742)刻本天津市[嘉靖]蓟州志十八卷(存卷一至四)(明)熊相编次明嘉靖三年(1524)刻本河北省两镇三关通志□□卷(存卷一至十三)(明)尹耕纂修明刻本[嘉靖]获鹿县志十二卷(存卷二至十二)(明)赵惟勤纂修明嘉靖三十五年(1556)刻本[正德]赵州志八卷(明)程遵纂修明正德十年(1515)刻本[隆庆]赵州志十卷(明)蔡懋昭纂修明隆庆元年(1567)刻本[康熙]灵寿县志十卷末一卷(清)陆陇其修(清)傅维橒纂清康熙二十五年(1686)刻本[嘉靖]平山县续录志□卷(存卷四至五)(明)李从今修(明)仇天民纂明嘉靖刻本[嘉靖]滦志□□卷(卷存二至三、五)(明)陈士元辑(明)陈嘉谟校明嘉靖二十七年(1548)刻本[弘治]永平府志十卷(明)吴杰张廷纲纂修明弘治刻本[正德]大名府志十卷(明)唐锦编纂(明)石禄修(明)陈滞采辑明正德刻本[咸丰]大名府志二十二卷首一卷续志六卷末一卷(清)朱煐等纂修(清)武蔚文续修(清)郭程先续纂(清)高继珩增补清咸丰三年(1853)刻本[嘉靖]广平府志十六卷(明)陈棐翁相修明嘉靖二十九年(1550)刻蓝印本[正德]临漳县志十卷(明)景芳编明正德刻本[康熙]元城县志六卷首一卷(清)陈伟编纂清康熙十五年(1676)刻本[同治]续修元城县志六卷首一卷(清)吴大镛编纂清同治十一年(1872)刻本[嘉靖]彰德府磁州涉县志一卷佚名纂修明抄本[嘉靖]磁州志四卷(明)周文龙重刊(明)孙绍郝腾霄等编次明嘉靖刻本[嘉靖]武安县志四卷(明)唐交陈玮纂修明嘉靖刻本[嘉靖]顺德志三十五卷(存卷十至三十五)(明)孙锦修(明)高纂明嘉靖刻本[嘉靖]威县志八卷(明)胡容纂修明嘉靖王组刻本[成化]重修保定志二十五卷(明)章律张才纂修(明)徐珪重编明弘治八年(1495)刻本[嘉靖]清苑县志六卷(明)李廷宝纂修明嘉靖刻本[弘治]易州志二十卷(明)戴敏修(明)戴铣纂明弘治十五年(1502)刻本[嘉靖]蠡县志五卷(明)李复初纂修明嘉靖十三年(1534)刻本[嘉靖]雄乘二卷(明)王齐撰明嘉靖刻本[正德]涿州志十二卷(存卷五至十二)(明)刘坦郑恢纂修明正德刻嘉靖增修本[嘉靖]定州志四卷(存卷二至四)(明)倪玑刘堪纂修明嘉靖刻本[道光]直隶定州志二十二卷首一卷(清)宝琳劳沅恩修清道光三十年(1850)刻本[嘉靖]河间府志二十八卷(明)郜相樊深撰明嘉靖刻本[乾隆]永清县志不分卷(清)周震荣修(清)章学诚纂抄本[康熙]文安县志八卷(清)杨朝麟修(清)胡淓等纂清康熙四十二年(1703)刻本[嘉靖]霸州志九卷(明)唐交高浚等纂修明嘉靖刻本[同治]深州风土记二十二卷附国朝贞节表五卷(清)吴汝纶纂清光绪二十六年(1900)文瑞书院刻本山西省[嘉靖]太原县志六卷(明)高汝行纂修明嘉靖刻本[正德]大同府志十八卷(存卷五至十八)(明)张钦编次明正德刻本[弘治]浑源州志五卷(存卷五)(明)董锡编明弘治刻本[同治]榆次县志十六卷(清)俞世铨陶良骏修(清)王平格王序宾纂清同治二年(1863)凤鸣书院刻本[光绪]寿阳县志十三卷首一卷(清)马家鼎白昶修(清)张嘉言祁世长纂清光绪十六年(1890)陈守中校补刻本[嘉庆]介休县志十四卷(清)徐品山陆元鏸修(清)熊兆占等纂清嘉庆二十四年(1819)刻本[光绪]绛县志二十一卷(清)胡延纂修清光绪二十五年(1899)刻本[嘉靖]曲沃县志五卷(明)刘鲁生李廷宝纂修明嘉靖刻本[嘉靖]翼城县志六卷(明)鄢桂枝杨汝泽纂修明嘉靖刻本吉林省[光绪]奉化县志十四卷末一卷(清)钱开震修(清)陈文焯纂清光绪十一年(1885)刻本上海市[正德]松江府志三十二卷(明)陈威喻时修顾清纂明正德七年(1512)刻本[弘治]上海志八卷(明)郭经修(明)唐锦编纂明弘治刻本[同治]上海县志三十二卷首一卷末一卷(清)应宝时等修(清)俞樾方宗诚纂清同治十年(1871)吴门臬署刻本[万历]嘉定县志二十二卷(存卷五至六)(明)韩浚张应武撰明万历刻本[光绪]嘉定县志三十二卷首一卷附一卷(缺附一卷)(清)程其珏辑(清)杨震福等纂清光绪八年(1882)刻本江苏省[嘉靖]南畿志六十四卷(存卷十二至二十七)(明)闻人诠陈沂撰明嘉靖刻本[康熙]江宁府志三十四卷(存卷一至十四)(清)陈开虞纂修清康熙七年(1668)刻本[万历]江浦县志十二卷(缺卷四至八)(明)沈孟化张梦栢等纂修明万历刻本[同治]上江两县志二十九卷首一卷(清)莫祥芝甘绍盘纂(清)汪士铎等修清同治十三年(1874)刻本[嘉靖]六合县志八卷(明)董邦政修黄绍文纂明嘉靖刻本[嘉靖]高淳县志四卷(明)刘启东贾宗鲁等纂修明嘉靖刻本[万历]无锡县志二十四卷图一卷(存卷十三至二十四)(明)周邦杰秦梁纂修明万历刻本[光绪]无锡金匮县志四十卷首一卷附编六卷(清)裴大中倪咸生修(清)秦缃业等纂清光绪七年(1881)刻本[嘉靖]江阴县志二十一卷(明)赵锦修张衮等纂明嘉靖刻本重刊荆溪县志四卷首一卷(清)唐仲冕等修(清)宁楷等纂清光绪八年(1882)刻《宜兴荆溪旧志五种》本[民国]梅里备志八卷首一卷余霖纂民国十一年(1922)阅沧楼刻本[乾隆]梅里志十六卷(清)杨谦纂(清)李富孙补清道光五年(1825)补刻本[乾隆]铜山县志十二卷首一卷(清)张宏运修清乾隆十年(1745)刻本[嘉靖]沛县志十卷(明)王治修(明)马伟纂明嘉靖刻本[嘉靖]重修邳州志十卷(存卷一至八)(明)杨辅等纂修明嘉靖刻本[嘉庆]邳州志十八卷首一卷(清)丁观堂修(清)陈燮纂清嘉庆十七年(1812)刻本[咸丰]邳州志二十卷首一卷(清)鲁一同撰清咸丰元年(1851)刻光绪二十一年(1895)印本[成化]重修毗陵志四十卷(明)孙仁朱昱纂修明成化刻本[正德]常州府志续集八卷(明)张恺纂修明正德刻本[康熙]武进县志四十四卷(清)陈玉璂纂修清康熙刻本(卷一至三、八、十一至十二、二十一至二十九、三十四至三十六据北京大学藏清康熙刻本配补)[康熙]金坛县志十六卷(明)郭毓秀纂修清康熙刻本(卷四至八据北京大学藏清康熙刻本配补)九一—九二[元丰]吴郡图经续记三卷(宋)朱长文撰明万历二年(1574)龙宗武刻本[正德]姑苏志六十卷(明)林世远修(明)王鏊等纂明正德刻嘉靖增修本[乾隆]苏州府志八十卷首一卷(清)雅尔哈善傅椿提调(清)习寯纂修清乾隆十三年(1748)刻本[同治]苏州府志一百五十卷首三卷(清)李铭皖谭钧培修(清)冯桂芬纂清光绪八年(1882)江苏书局刻本[嘉庆]吴门补乘九卷首一卷续编一卷(清)钱思元纂(清)钱士锜补辑清嘉庆八年(1803)纂二十五年(1820)补辑吴门钱氏刻本[嘉靖]吴邑志十六卷图说一卷(缺图说)(明)苏佑杨循吉纂修明嘉靖刻本[崇祯]吴县志五十四卷首一卷(明)牛若麟王焕如纂修明崇祯刻本[隆庆]长洲县志十四卷(明)张德夫皇甫汸纂修明隆庆刻本[雍正]昭文县志十卷首一卷(清)劳必达修(清)陈祖范纂清雍正九年(1731)刻本[至正]昆山郡志六卷(元)杨譓纂清影元抄本[嘉靖]昆山县志十六卷(明)杨逢春方鹏纂修明嘉靖刻本[嘉靖]太仓州志十卷(明)周士佐张寅纂修明崇祯二年(1629)刘彦心刻本[民国]太仓州志二十八卷首一卷末一卷(存卷三至九、十一至十六、二十三至末)王祖畬纂修民国八年(1919)刻本[嘉靖]通州志六卷(明)钟汪修(明)林颖纂明嘉靖刻本[万历]通州志八卷(明)沈明臣纂修(明)林云程订正明万历刻本[嘉靖]重修如皋县志十卷(明)谢绍祖修辑明嘉靖刻本[嘉靖]海门县志集六卷(明)崔桐辑(明)吴宗元校明嘉靖刻万历增补本[隆庆]海州志十卷(明)张峰纂修(明)裴天佑校正明隆庆刻本[万历]赣榆县志□□卷(存卷五)(明)樊兆程唐时熙等纂修明万历刻本[光绪]赣榆县志十八卷(清)王豫熙修(清)张謇纂清光绪十四年(1888)刻本[万历]淮安府志二十卷(明)陈文烛修(明)郭大纶纂明万历刻本[光绪]盐城县志十七卷首一卷(清)刘崇照修(清)龙继栋陈玉树纂清光绪二十一年(1895)刻本[嘉靖]惟扬志三十八卷(存卷一至三、七至十二、十八至二十二、三十二至三十三、三十七至三十八)(明)盛仪等纂修明嘉靖刻本[嘉庆]重修扬州府志七十二卷首一卷(清)阿克当阿监修(清)姚文田江藩等纂清嘉庆十五年(1810)刻本[同治]续纂扬州府志二十四卷(清)方浚颐修(清)晏端书等纂清同治十三年(1874)刻本[嘉靖]宝应县志略四卷(明)宋佐闻人诠纂修明嘉靖十七年(1538)刻本[隆庆]宝应县志十卷(明)汤一贤校辑(明)吴铎仲承嘉吴敏道修明隆庆三年(1569)刻本[隆庆]仪真县志十四卷(明)申嘉瑞李文等纂修明隆庆刻本[乾隆]高邮州志十二卷首一卷末一卷(清)杨宜仑修(清)夏之蓉沈之本纂清乾隆四十八年(1783)刻本[万历]丹徒县志四卷(明)何世学续增明万历刻本[弘治]句容县志十二卷(明)程文纂辑(明)王韶校正明弘治刻本[万历]宿迁县志八卷(明)喻文伟纂辑(明)何仪刘筭纂修明万历刻本浙江省[嘉靖]浙江通志七十二卷(明)胡宗宪薛应旗纂修明嘉靖刻本[雍正]勅修浙江通志二百八十卷首三卷(清)李卫嵇曾筠等修(清)沈翼机傅王露等纂清光绪二十五年(1899)浙江书局刻本浙志便览七卷(清)李应珏撰清光绪十七年(1891)杭城吏隐斋刻本[民国]重修浙江通志初稿不分卷浙江通志馆修余绍宋孙延钊等纂民国三十七年(1948)铅印本[淳祐]临安志不分卷(宋)赵与修(宋)陈仁玉纂清抄本[咸淳]临安志一百卷(存卷十二至五十四、六十至六十三、六十七至七十四、八十一至八十九、九十一至九十七)(宋)潜说友纂修清抄本[万历]严州府志二十五卷(存卷五至六、九至十一、十七至十九)(明)杨守仁修(明)徐楚纂明万历刻本[乾隆]严州府志三十五卷首一卷(存卷四至三十五)(清)吴士进修(清)胡书源等纂清乾隆二十一年(1756)刻本[嘉靖]萧山县志六卷(明)林策修(明)张烛纂(明)魏堂续增明嘉靖刻万历增修本[嘉靖]萧山县志六卷(明)林策修(明)张烛纂(明)魏堂续增民国抄本[万历]萧山县志六卷(存卷三至六)(明)刘会修(明)戴文明等纂明万历十七年(1589)刻本[乾隆]萧山县志四十卷(清)黄钰纂修清乾隆十六年(1749)刻本[民国]萧山县志稿三十三卷首一卷末一卷彭延庆修姚莹俊纂张宗海续修杨士龙续纂民国二十四年(1935)铅印本[嘉庆]余杭县志四十卷(清)张吉安修(清)朱文藻纂(清)崔应橊董作栋续纂清嘉庆十三年(1808)刻本[嘉靖]淳安县志十七卷(明)姚鸣鸾修(明)余坤等纂明嘉靖三年(1524)刻本[光绪]建德县志二十一卷首一卷(清)谢仁澍吴俊修(清)俞观旭孙诒谋纂清光绪十八年(1892)刻本宋元四明六志清咸丰四年(1854)甬上徐氏烟屿楼刻本[乾道]四明图经十二卷(宋)张津等纂[宝庆]四明志二十一卷(宋)胡榘修(宋)方万里罗浚纂[开庆]四明续志十二卷(宋)吴潜修(宋)梅应发罗锡纂[大德]昌国州图志七卷(元)郭荐冯福京纂修[延祐]四明志二十卷(元)马泽修(元)袁桷纂[至正]四明续志十二卷(元)王元恭修(元)王厚孙徐亮纂四明它山水利备览二卷(宋)魏岘撰宋元四明六志校勘记九卷(清)徐时栋纂(清)陈子湘补纂[延祐]四明志二十卷(存卷一至三、五至六、八、十四至二十)(元)马泽修(元)袁桷纂清抄本[嘉靖]宁波府志四十二卷(明)周希哲曾镒修(明)张时彻等纂明嘉靖刻本四明志征不分卷(清)郑□编稿本[雍正]宁波府志三十六卷首一卷(清)曹秉仁修(清)万经等纂清雍正十一年(1733)刻本[乾隆]镇海县志八卷首一卷(清)王梦弼邵向荣纂修清乾隆十七年(1752)刻本(卷首、一、四、六至八系抄配)[光绪]镇海县志四十卷(清)于万川修(清)俞樾等纂清光绪八年(1882)鲲池书院刻本[民国]镇海县志四十五卷首一卷洪锡范盛鸿焘修王荣商杨敏曾纂民国二十年(1931)上海蔚文印刷局铅印本[民国]镇海县新志备稿二卷董祖义纂民国二十年(1931)上海蔚文印刷局铅印本敬止录四十卷(明)高宇泰纂清抄本敬止录四十卷(明)高宇泰纂清小隐山庄抄本敬止录四十卷目次一卷(存目次、卷一至三)(明)高宇泰纂民国冯贞群抄本[康熙]鄞县志二十四卷首一卷(清)汪源泽修(清)闻性道纂清康熙二十六年(1687)刻本[乾隆]鄞县志三十卷首一卷(清)钱维乔修(清)钱大昕等纂清道光二十六年(1846)刻本[咸丰]鄞县志三十二卷首一卷(清)张铣修(清)周道遵纂清咸丰五至六年(1855—1856)刻本[同治]鄞县志七十五卷(清)戴枚修(清)张恕董沛等纂清光绪三年(1877)刻四年增刻本[光绪]鄞县志不分卷(清)戴枚修(清)张恕董沛等纂清同治稿本[民国]鄞县通志五十一编张传保修陈训正马瀛纂民国二十四年(1935)至一九五一年宁波鄞县通志馆铅印本鄞县通志未刊稿节录不分卷佚名撰民国稿本[嘉靖]象山县志十五卷(明)毛德京修(明)杨民彝周茂伯纂明嘉靖三十五年(1556)刻隆庆增修本[康熙]象山县志十六卷(清)胡祚远修(清)姚廷杰纂抄本[雍正]象山县志四十二卷(存卷一至三十六、三十八至四十二)(清)马受曾修(清)林文懋纂清雍正七年(1729)刻本[乾隆]象山县志十二卷(清)史鸣皋修(清)姜炳璋冒春荣纂清乾隆二十四年(1759)刻本[道光]象山县志二十二卷文类二卷首一卷(清)童立成吴锡畴修(清)冯登府等纂民国四年(1915)张鹏霄木活字印本[光绪]宁海县志二十四卷首一卷(清)王瑞成程云骥修(清)张浚等纂清光绪十九年(1893)修二十八年(1902)刻本[嘉靖]余姚县志十七卷(存卷五至十七)(明)顾存仁修(明)杨抚岑原道胡膏纂明嘉靖刻本[乾隆]余姚志四十卷(清)唐若瀛修(清)邵晋涵纂清乾隆四十六年(1781)刻本[光绪]余姚县志二十七卷首一卷末一卷(清)周炳麟修(清)邵友濂孙德祖纂清光绪二十五年(1899)刻本[天启]慈溪县志十六卷(明)李逢申修(明)姚宗文等纂近抄本[雍正]慈溪县志十六卷(清)杨正笋修(清)冯鸿模等纂清雍正九年(1731)刻乾隆三年(1738)增刻本[光绪]慈溪县志五十六卷附编一卷(清)杨泰亨冯可镛纂清光绪刻本[光绪]慈溪县志不分卷(清)杨泰亨冯可镛纂稿本慈溪县志札录不分卷清抄本[乾隆]奉化县志十四卷首一卷(清)曹膏唐宇霦修(清)陈琦等纂清乾隆三十八年(1773)刻本[光绪]奉化县志四十卷首一卷(清)李前泮修(清)张美翊等纂清光绪三十四年(1908)刻本[民国]奉化县补义志十卷蒋尧裳纂民国元年(1912)奉化赵氏剡曲草堂木活字印本[康熙]桃源志八卷(清)臧麟炳纂民国二十三年(1934)油印本[康熙]桃源乡志八卷(存卷一至二)(清)臧麟炳纂清抄本石步志一卷(清)叶维新修(清)叶四聪纂稿本石步志一卷(清)叶维新修(清)叶四聪纂清抄本[光绪]剡源乡志二十四卷首一卷(清)赵霈涛纂清光绪二十九年(1903)奉化赵氏剡曲草堂木活字印本[光绪]忠义乡志二十卷首一卷(清)吴文江纂稿本[光绪]忠义乡志二十卷首一卷(清)吴文江纂清光绪二十七年(1901)刻本[弘治]温州府志二十二卷(明)邓淮修(明)王瓒蔡芳纂明弘治十六年(1503)刻本[弘治]温州府志二十二卷(明)邓淮修(明)王瓒蔡芳纂民国朱氏别宥斋抄本[嘉靖]温州府志八卷(明)张孚敬纂修明嘉靖刻本[雍正]泰顺县志十卷首一卷(清)朱国源修(清)朱廷琦等纂清雍正七年(1729)刻本[乾隆]瑞安县志十卷(清)陈永清修(清)章昱吴庆云纂清乾隆十四年(1749)刻本[永乐]温州府乐清县志八卷佚名纂修明永乐刻本[康熙]嘉兴府志十八卷首一卷(清)袁国梓等纂修清康熙二十一年(1682)刻本[光绪]嘉兴府志八十八卷首二卷(清)许瑶光修(清)吴仰贤等纂清光绪三至四年(1877—1878)嘉兴鸳湖书院刻本[康熙]嘉兴县志九卷(清)何鋕修(清)王庭徐发纂清康熙二十四年(1685)刻本[康煕]秀水县志十卷(清)任之鼎修(清)范正辂纂清康熙二十四年(1685)刻本[嘉庆]重修嘉善县志二十卷首一卷(存卷首至七、九至十二、十四至二十)(清)万相宾纂修清嘉庆五年(1800)刻本[光绪]海盐县志二十二卷首一卷末一卷(清)王彬修(清)徐用仪纂清光绪二至三年(1876—1877)蔚文书院刻本[天启]平湖县志十九卷图一卷(明)程楷修(明)杨儁卿纂明天启七年(1627)刻本[乾隆]平湖县志十卷(清)高国楹修(清)倪藻垣等纂清乾隆十一年(1746)刻本[乾隆]平湖县志十卷首一卷末一卷(清)王恒修(清)张諴等纂清乾隆五十五年(1790)刻本[光绪]平湖县志二十五卷首一卷末一卷(清)彭润章姚光宇等修(清)叶廉锷等纂平湖殉难录一卷(清)彭润章辑清光绪十二年(1886)刻本[康熙]桐乡县志五卷(清)徐秉元修(清)仲弘道纂清康熙十七年(1678)刻本[康熙]石门县志十二卷(清)杜森修(清)祝文彦等纂(清)邝世培续修清康熙十二年(1673)修十六年续修刻本乌青文献十二卷(清)张园真纂清康熙二十七年(1688)春草堂刻本[嘉靖]武康县志八卷(明)程嗣功骆文盛修(明)魏实李森同纂明嘉靖二十九年(1550)刻本[康熙]武康县志八卷(存卷七至八)(清)冯圣泽骆维恭纂民国抄本[嘉靖]安吉州志十六卷(存卷一至四、九至十一、十五至十六)(明)伍余福纂明嘉靖刻本[嘉靖]安吉州志八卷(明)江一麟陈敬则纂明嘉靖三十六年(1557)刻本[嘉泰]会稽志二十卷(存卷十四至十五)(宋)沈作宾修(宋)施宿等纂明抄本[嘉泰]会稽志二十卷(存卷十六至十七)(宋)沈作宾修(宋)施宿等纂明正德五年(1510)刻本[万历]绍兴府志五十卷(存卷一至二、五至六、十二至十七、二十一至五十)(明)萧良干修(明)张元忭孙矿纂明万历十五年(1587)刻本[康熙]绍兴府志六十卷(存卷一至二、四至九、二十至三十二、三十五至三十七、四十六至五十一、五十五至五十七)(清)俞卿修(清)周徐彩纂清康熙五十八年(1719)刻本[乾隆]绍兴府志八十卷首一卷(清)李亨特等修(清)平恕徐嵩纂清乾隆五十七年(1792)刻本[乾隆]绍兴府志校记不分卷(清)李慈铭撰民国十八年(1929)铅印本[万历]会稽县志十六卷(明)杨维新修(明)张元忭徐渭纂明万历三年(1575)刻本新修会稽县志不分卷(清)佚名撰清抄本[康熙]山阴县志三十八卷(缺卷一)(清)高登先修(清)沈麟趾单国骥等纂清康熙十年(1671)刻二十二年增刻康熙四十年、雍正二年(1724)递修本[光绪]上虞县志校续五十卷首一卷末一卷(清)储家藻修(清)徐致靖纂清光绪二十四至二十五年(1898—1899)刻本[万历]新昌县志十三卷首一卷(明)田管修(明)吕光洵纂明万历七年(1579)刻本[康熙]新昌县志十八卷(清)刘作梁修(清)吕曾柟纂清康熙十年(1671)刻本[民国]新昌县志二十卷沃洲诗存一卷文存一卷金城修陈畬纂民国八年(1919)铅印本剡录十卷(宋)史安之修(宋)高似孙纂清同治九年(1870)刻本剡录十卷(宋)史安之修(宋)高似孙纂清蔡圣涯抄本[成化]嵊志十卷(存卷一至五)(明)许岳英修(明)钱悌纂明抄本嵊县志图考不分卷佚名清抄本[道光]嵊县志十四卷首一卷末一卷(清)李式圃修(清)朱渌等纂清道光八年(1828)刻本[同治]嵊县志二十六卷首一卷末一卷(清)严思忠陈仲麟修(清)蔡以瑺等纂清同治九年(1870)刻本[民国]嵊县志三十二卷首一卷牛荫麐罗毅修丁谦余重耀纂民国二十四年(1935)铅印本[康熙]金华府志三十卷(存卷十七至三十)(清)张荩修(清)沈麟趾等纂清康熙二十二年(1683)刻本[嘉靖]浦江志略八卷(明)毛凤韶修(明)王庭兰校明嘉靖五年(1526)刻本[光绪]兰溪县志八卷首一卷(清)秦簧邵秉经修(清)唐壬森纂清光绪十三年(1887)刻本[康熙]义乌县志二十卷(清)王廷曾纂修清康熙三十一年(1692)刻本(卷一、十五至十六据复旦大学藏清康熙三十一年刻本配补)[正德]永康县志八卷(明)吴宜济胡楷修(明)陈泗等纂明正德九年(1514)修嘉靖三年(1524)胡楷刻本[弘治]衢州府志十五卷(明)沈杰修(明)吾冔吴夔纂明弘治十六年(1503)刻本[康熙]衢州府志四十卷首一卷(清)杨廷望纂修清光绪八年(1882)刘国光刻本[康熙]西安县新志正误三卷(清)陈埙撰清光绪九年(1883)刻本龙游修志采访启不分卷(清)张照纂清光绪二十三年(1897)刻本昌国州图志七卷首一卷(元)冯福京撰抄本昌国典咏十卷(清)朱绪曾撰抄本[嘉靖]定海县志十三卷(明)何愈修(明)张时彻等纂修明嘉靖四十二年(1563)刻本[光绪]定海厅志三十卷首一卷(清)史致驯修(清)陈重威黄以周纂清光绪十一年(1885)黄树藩刻本定海厅志三十卷首一卷(存卷二十三、二十九)(清)史致驯修(清)陈重威黄以周纂民国朱鼎煦别宥斋抄本[康熙]定海县志八卷(清)缪燧修(清)陈管等纂清康熙五十四年(1715)刻本[康熙]定海县志不分卷(清)王元士纂修(清)郝良桐续修清抄本[民国]定海县志不分卷陈训正马瀛纂修民国十三年(1924)旅沪同乡会铅印本[民国]岱山镇志二十卷首一卷汤浚纂民国十六年(1927)定海汤氏一某轩木活字印本[嘉定]赤城志四十卷(宋)黄㽦齐硕修(宋)陈耆卿纂清嘉庆二十三年(1818)至道光元年(1821)刻本[康熙]台州府志十八卷首一卷(清)张联元修(清)方景濂等纂清康熙六十一年(1722)刻本[万历]黄岩县志七卷(明)袁应祺修(明)牟汝忠等纂明万历七年(1579)刻本[康熙]黄岩县志八卷(清)刘宽修(清)平遇潘最纂清康熙三十八年(1699)刻本[光绪]黄岩县志四十卷首一卷(清)陈宝善孙憙修(清)王棻纂(清)陈钟英郑锡滜续修(清)王咏霓续纂清同治七年(1868)修、光绪元年(1875)续修、光绪三年刻本[民国]路桥志略二卷杨晨编抄本[光绪]仙居志二十四卷首一卷附仙居集二十四卷(清)王寿颐潘纪恩修(清)王棻李仲昭纂清光绪二十年(1894)木活字印本[嘉靖]太平县志八卷(明)曾才汉修(明)叶良佩纂明嘉靖刻本[嘉庆]太平县志十八卷(清)庆霖修(清)戚学标等纂清嘉庆十六年(1811)刻本[成化]处州府志十八卷(存卷一至二、五至六、九至十二、十六至十八)(明)郭忠修(明)刘宣纂明成化刻本[光绪]处州府志三十卷首一卷末一卷(清)潘绍诒修(清)周荣椿纂清光绪三年(1877)刻本[光绪]青田县志十八卷首一卷(清)雷铣修(清)王棻纂清光绪元年至二年(1875—1876)刻本[光绪]缙云县志十六卷首一卷末一卷(清)何乃容葛华修(清)潘树堂纂清光绪二至七年(1876—1881)刻本[光绪]松阳县志十二卷首一卷(清)支恒椿修(清)丁凤章等纂清光绪元年(1875)刻本[康熙]云和县志五卷(清)林汪远修(清)柳之元等纂清康熙三十一年(1692)刻本(卷五据上海图书馆藏清康熙三十一年刻本配补)[乾隆]龙泉县志十二卷首一卷(清)苏遇龙修(清)沈光厚等纂清乾隆二十七年(1762)刻本安徽省[嘉靖]怀远县志二卷(明)孙维礼杨钧纂修明嘉靖十八年(1539)刻本[嘉靖]寿州志八卷(明)栗永禄纂修明嘉靖刻本[光绪]寿州志三十六卷首一卷末一卷(清)曾道唯等修(清)葛荫南等纂清光绪十六年(1890)木活字印本[嘉靖]和州志十七卷(存卷八至十五)(明)易鸾纂修明嘉靖刻蓝印本。

天一阁藏明代刻本《高昌馆杂字》考略

宋清扬

【期刊名称】《西夏研究》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】天一阁本《高昌馆杂字》藏于宁波天一阁博物院,此前不为学界所知。

文章通过对该本和国内已知《高昌馆杂字》诸版本进行详细对勘,指出该本与其他版本的差异之处,并推测其为明永乐五年(1407)高昌馆所刊刻的较早版本,意在向学界呈现该本的语言学、文献学价值,为后续学者深入了解明代以来中央政府通过编订汉语与回鹘语对译词典,培养人才,从而加强边疆治理的相关举措提供材料。

【总页数】7页(P22-28)

【作者】宋清扬

【作者单位】中央民族大学中国少数民族语言文学学院

【正文语种】中文

【中图分类】G25

【相关文献】

1.天一阁藏明代地方志考录序

2.天一阁藏五种孤本明代专志考录

3.明代罕存刻本淤《文章辨体》递藏源流考略

4.天一阁藏稿本《音韵部略》考略

5.天一阁藏明代四川方志考述

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

天一阁藏《明史稿》略考2011-08-18 16:07:21万明解扬[英文标题]A Textual Research of Mingshi Gao Perserved at Tianyi Ge [中文摘要]将天一阁藏《明史稿》与著录为万斯同撰清钞本以及《明史》修撰中产生的其他卷本比对后,初步认定,天一阁藏《明史稿》中墨、朱笔所改内容,符合万斯同信赖《明实录》并倾心焦竑《献征录》的史学思想,该稿具有两个显著特点,反映出万斯同编纂《明史》过程中不同阶段的成果:一是他亲笔誊改的手稿;二是经他编纂的初稿。

前者由万斯同本人誊录与删改,属于手稿的性质;后者是《明史》形成过程中分撰稿的综合编纂稿,部分卷首标明“明史卷”若干,“列传”若干,以改定初稿的面貌出现。

重要的是,两者具有共同的一点,即万斯同的史料选择、取舍、分合、排列状况,均清晰可见。

因此,天一阁藏《明史稿》便具有清修《明史》重要底本的性质,拥有其他卷本《明史》所不具备的独特的文献价值。

[关键词]天一阁/万斯同/《明史稿》/史学思想/文献价值[作者简介]万明,中国社会科学院历史研究所研究员;解扬,中国社会科学院历史研究所博士后。

宁波天一阁庋藏的明史稿(以下简称“阁藏本《明史稿》”),共12册,兼含稿本与钞本,有墨、朱笔删改及名家的钤章、题跋。

该稿早年曾引得著名学者登阁观览,留下了多种推论与识断意见,但始终以善本深藏,未广为人知,更未能为学人所研用。

本文旨在略述该稿存在形态,在与著录为万斯同撰《明史稿》以及《明史》修撰中产生的其他版本略做比对后,撮述所见《明史稿》的修撰思想,并分析该稿作者及其在清廷开馆修史过程中的地位。

鉴于更多的识见,有待今后整理与研讨时进一步展开,本文的粗浅不成熟之处,尚祈方家指正。

一、天一阁藏《明史稿》的来历与已有研究长期以来,这12册阁藏本《明史稿》,以其珍藏罕见和被推测为万斯同手稿,引得多位前贤从其钤章、字体、墨色及部分传文等方面,进行了考证和识断。

1931年,河南周氏携其称为万斯同所著《明史稿》至南京,由沙孟海居间,售与宁波人朱鼎煦。

①这是对后来收入天一阁的12册《明史稿》首次出现情形的记录。

同年,柳诒徵撰《明史稿校录》,认为此稿“信为康熙中明史馆纂修诸公手笔,不敢遽断为万先生书”。

其判断是基于该稿签题和小印均可伪作,稿中被视为季野长子的题文,也因未署名而不可坐实;其中1册徐潮的具名(第7册),更令柳诒徵坚信:“纵使朱批出万手,其墨笔原稿,必系史馆他人之作,非万氏所为也。

”②也在当年,冯梦颛引述陈训慈见告之语,认为“中州某所献《明史稿》,……绝非万氏原本也。

”③。

1934年,吴泽为阁藏本《明史稿》撰写题记,从字体的角度,肯定该稿是万斯同手迹:“泽复以先生当年与人手札再三细校,字字结撰又不爽,累黍审为真迹无疑。

”李晋华作于1936年的题记提到所见阁藏本《明史稿》8册,“墨迹甚旧”,“朱笔窜改之处甚多”,“闻为万季野哲嗣所缮,经季野删润者。

是季野史稿又见一本矣”,并未对之作校勘和评判。

至1961年张宗祥的题记,根据《明史稿》“字体含章草意味”,且“万氏早期字学石斋”,判断此稿当为万氏亲笔。

④1964年谢国桢在《增订晚明史籍考》中认为阁藏本《明史稿》“每卷有‘季野’朱文印,文中间有涂改,当为季野手稿,但既未整理,亦残缺不完耳”。

⑤20年后,谢国桢修正了前说,认为:“北京图书馆所收藏的清王仁堪所藏《明史稿》三百十三卷本,确系清乾隆时传万氏旧本。

”对阁藏本《明史稿》,则说因与《明史》卷目颇有不同,“或系季野为王鸿绪编《横云山人明史稿》的底本。

……实则此书系内阁大库或明史馆递次修《明史》的底本,若说是真万季野之稿本,则未敢断定”。

⑥ 1986年陈训慈再申其师柳诒徵对该稿的判断,并追述柳氏誊抄其稿的过程是“为之总校,并录存已涂去字句,更用别色以謄改文”。

⑦ 1989年6月沙孟海据天一阁提供的照片判断:“天一阁照来的《明史稿》一张最为万氏代表作,不会假的。

……《明史稿》我全看过,其中有万氏亲稿,有别人膳录经万氏朱墨笔修改,有完全是别人的稿子(有一册记得署名徐潮),……他(按,指柳诒徵)对我曾详论,并未全部否认。

”⑧当年12月,沙孟海专作《万季野明史稿题记》,详述《明史稿》情形:“万季野《明史列传》手稿六册,謄本经万氏笔削者三册,……别有謄本一册,首页署徐潮居稿,共计十二册。

全稿旧为中州周氏所藏,1932年余在南京见之,……先是,镇江柳翼谋先生诒徵尝观之,……未遽断为万氏书,……余证以《昭代明人尺牍》万氏复董巽子道权一札,……两处字迹,楷体上大下小,有时偶带草法,……上大下小,则惟万氏有此法。

……已可初步确定前九册出于万氏手笔。

……原稿旧有翁覃溪诗,丁小疋跋,皆伪迹,……别宥斋(按,指朱鼎煦之书斋)重装时悉删去。

”⑨上述诸史学、书学名家对阁藏本《明史稿》是否为万斯同手稿,虽未能持一致或一贯的定见,但对墨笔原稿并非全是万斯同手稿,乃有他人誊抄之作杂入,存有共识;视朱笔修改之处为万斯同笔迹,异议不多,只是尚不及对笔体和笔迹进行细致考订和具体指说。

故方祖猷说“(对此稿)诸家评论不一,真伪难定,尚待考证”⑩。

1993年,方祖猷发表《天一阁藏万斯同〈明史稿〉考述》,专文考订阁藏本《明史稿》。

在引述前述诸家的说法并考订阁藏本《明史稿》之外,还比较了该稿与王鸿绪《明史稿》、张廷玉《明史》的同异,提出“天一阁藏《明史稿》为万斯同手稿和修改稿”的看法。

[1]前辈学者的识断,由此稿当时被开放的程度与同类善本的流通程度所限。

建国前,此稿为海内珍藏,能亲见者寥寥,能汇集海内外公私庋藏的其它《明史》稿本或抄本,作卷次内容及版本形态上的对比研究和细致说明,更为不易;所作讨论和识断,便多关注阁藏本《明史稿》是否为万斯同手稿,且所作的判断,只能多从撰写和誊抄的笔迹上说。

持此稿前9册为万氏手笔观点的沙孟海,即是凭万斯同字体的特点判断,并未涉及史稿本身的内容。

二、天一阁藏《明史稿》形态略析阁藏本《明史稿》12册,其中6册(一至五、九册)为稿本,余为抄本。

大致可分为三类:稿本,如第1至第5册、第9册;誊录稿本,如第7册,明确为徐潮具稿,叶沆录;抄本,抄写人不一,墨色有浓淡之别。

然而,12册具有的共同之处,就在于均见有墨笔或朱笔的改动。

各册的删改情形,又可分为四种:多数情况为墨笔改动的,如第1、5、7、8册;朱笔改动明显多于墨笔的仅见第6、12册;朱墨笔改动大致相当的有第2、3、4、9册;完全无墨笔删改,仅见朱笔删改的有第10、11册。

阁藏本《明史稿》除了标示“徐潮具稿”的第7册明确非万氏亲笔,其余卷册中至少含有3种以上誊抄及朱墨删改的笔迹。

墨笔和朱笔的添注是同一笔体,已无异议,墨笔添注笔迹相同,确是能体现万氏修史思想的亲笔;与此笔迹相同的朱笔和第1至5、9册撰稿,同出一人,可认为是万氏亲笔。

第9册中,书写“周朝瑞”等6人名的目录页,明显非万氏笔迹。

第6、8、10册原稿字体相同,不同于前5册,当是书手誊抄,万斯同改定;杂入第10册的麻锦、麻贵等附传,是万氏亲笔。

第7册明确署名“徐潮具稿”,且是“叶沆录”,便不牵涉万斯同事,覈其笔迹,与第6、8、10册书手的不同,也有万斯同亲笔夹页于其中。

第11、12册书手字体异于前述诸册,是多名书手参与其事的结果。

计阁藏本《明史稿》人物传记共406篇,其中正传248篇,附传158篇;多于上述朱鼎煦统计数字。

(11)具体来看,天一阁藏《明史稿》部分撰稿(第1至5、9册)出自万斯同手,其余册则由书手誊抄,最后经万氏两番修订,形成如今我们所见的面貌。

以上说明了阁藏本《明史稿》的基本形态,下文将分析该稿的存在形态,并考察其与见存万氏史稿抄本和其他《明史》纂修过程中形成的稿本、定本的关系,兼及万斯同的修史思想。

(一)阁藏本《明史稿》中的墨笔、朱笔略析阁藏本《明史稿》以墨笔初撰及誊抄,复以墨笔删改,再以朱笔增删、订正。

删改的墨笔用意,在完善初撰或誊抄后的传文;且其字体与第1、2、3、4、5、9册誊抄之墨笔和全稿之朱笔相同,即上文提到的被一般认定为是万斯同的手笔。

修订的朱笔,除了订正传文,还以传文的初撰者和订正后的再次誊抄者为预设的读者,而有文字上的针对性与目的性。

下面分类例说除完善文字外的两种。

不满初撰者陈传的一种,集中在字体不同于前5册的第6册中。

该册《周世选传》是朱笔批改者颇不满意的一份传记。

(12) 在第16页,朱笔删去了如下的77字:时倭寇东南,御史行部至海上,世选从,倭报踵至,御史将去之。

世选曰:‘督抚在远而公幸至,今去,民必恐而逃,有如倭遂登岸,蔓难图也。

’御史然之,以兵属世远督而前,俘斩数十百人,获器甲资粮无算。

朱笔于页眉添注:“四十一年后,江南倭警已息,此恐未尝。

”同页至次页,传文说:“……条上时政七事,又论劾礼部侍郎潘晟,工部尚书雷礼,吏部侍郎秦鸣雷,皆极切直。

”朱笔添注:“论雷礼见《实录》,余未见。

”第17页传文中有周世选“上疏陈时弊四事”的内容,朱笔添注云:“此疏平常,不必入传。

”这和第20页传文说的“条上战守八议”,被朱笔添注“此八议亦平常,不当入传”,同属一类。

另有认为传文表述有误的。

如第18页说:“世宗末,言官摧抑过甚,人皆以言为讳。

穆宗即位,诸臣犹观望如昔。

”朱笔添注:“隆庆初,言路大开,不得言‘观望如昔’。

”从这几处朱笔添注所示对传文的异议来看,是认为原稿在史料的可靠性、措辞的严谨度和入传事件的重要性上,存在不确切、不准确和不必要的问题。

对所用史料和人物经历鉴别不清,以致割裂史实,也是朱笔重责的一种。

例如第6册的《王廷瞻传》,朱笔删去第28页的7~10行,并反问撰者说:“此与下记‘光湖’只一事,何故分为二?”(13)对誊抄者说的,见于第4册中的《赵佑传》。

在该册第17页传文中,有朱笔添注:“此处竞接下‘廷声,字克阶’段”,意在连缀第19页分段符后的文字;在第20页,《赵佑传》末,又有朱笔添注:“此下接上‘时与佑同以御史’一大段。

”以接续被朱笔隔断未录的原撰传文。

同类情况,还见于同册《洪垣传》后,朱笔添注“同门生”,期以之连缀此页的《吕怀传》。

从这些明显是为书手誊抄,以连缀成文而作的添注来看,朱笔删改者在史稿成文过程中,拥有明确的学术质量把关作用和绝对的编纂权威地位。

值得注意的是,阁藏本《明史稿》中多有墨笔、朱笔增删与调整文字之处,但其传文却不因此而完备或完整。

稿中传文未完、有目无传、有传无目和册页顺序颠倒的情形,反而更拉近了我们与此稿真实形态的距离。

(二)阁藏本《明史稿》传文略析阁藏本《明史稿》多有传文未完成和与目录不符的情况,如第1册74页《汪文盛传》附《子宗伊鲍象贤》,实际文中附有汪宗伊等3人,而鲍象贤在“鲍”字后无文,说明传文未完成。

另有篇幅长短不协调和传文分散的现象。