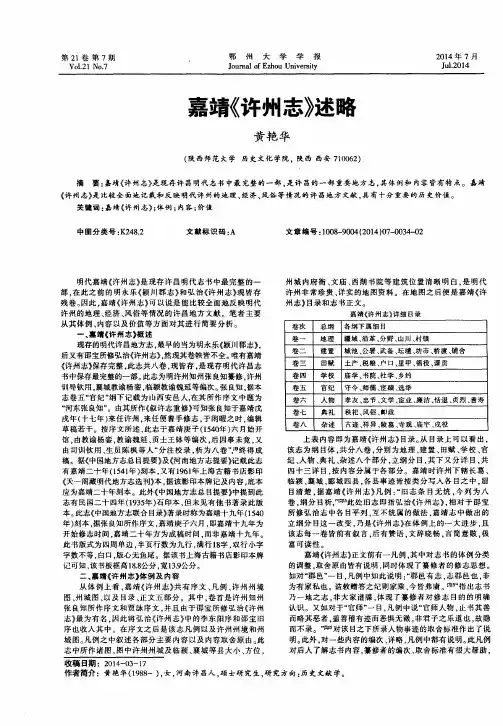

嘉靖《许州志》述略-论文

- 格式:pdf

- 大小:198.74 KB

- 文档页数:2

第34卷第3期河南图书馆学刊2014年3月范钦及天一阁藏书考略李巧玲(南通大学图书馆,江苏南通 226019)关键词:范钦;天一阁;藏书楼摘 要:文章在分析明代著名藏书家范钦及其天一阁概况的基础上,论述并考证了天一阁的藏书特色、藏书编目以及范钦的藏书思想,对今天藏书事业的发展具有重要的参考作用。

中图分类号:G258 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2014)03-0139-02收稿日期:2014-02-08作者简介:李巧玲(1966-),南通大学图书馆副研究馆员。

1 范钦其人范钦[1](1506~1585),字尧卿或安卿,号东明,明代著名藏书家,浙江鄞县(今宁波鄞州区)人。

二十七岁时为嘉靖十一年(1582年)进士。

随后到湖广随州(今湖北随州)担任知州,随又升职为工部员外郎,后因为忤逆武定侯郭勋,被廷杖下狱。

出狱后出任江西袁州府任知府。

不久被擢升为广西参政,分守桂平,继而转为福建按察使、云南右布政史,陕西左使,接着又到河南,迁升为副都御史,最后累官至兵部右侍郎(未到任)。

著有《天一阁集》。

范钦一生酷爱图书,每到—地,喜欢留心求访。

据清代学者全祖望《天一阁藏书记》中记载,范钦曾经大批量地购买王氏万卷楼的藏书。

另外,范钦在军旅、政务闲暇之际,还身体力行地访书、抄书、藏书、刻书、著书。

范钦在聚书的同时,还喜欢校订和刻印书,对丰富、传播文化起过良好的作用。

所刻之书,后人辑为《范氏奇书》。

计收录二十种:《乾坤凿度》《周易古占法》《周易略例》《周易举正》《京氏易传》《关氏易传》《麻衣道者正易心法》《穆天子传》《孔子集语》《论语笔解》《郭子翼庄》《广成子解》《三坟》《商子》《素履子》《竹书纪年》《潜虚》《虎吟经》《两同书》《新语》。

但多忘佚,国内仅存十六种,已属稀有之物。

然就其刻书与藏书而论,范钦天一阁的藏书是广有影响的,在国外也颇具名声。

2 天一阁为了保管这些藏书,范钦筑藏书楼。

并将楼命名为“天一阁”。

明代宗族祠庙祭祖的发展——以明代地方志资料和徽州地区为中心常建华内容提要:本文利用比较丰富的明代地方志以及文集、族谱等资料,对明代的祠庙祭祖礼俗、徽州宗祠的发展进行了考察。

作者认为,明代士大夫受《家礼》的影响,倡导并实践祭祖礼仪,从而使祭礼与祠堂进一步普及。

嘉靖以降宗族祠庙祭祖发展的基本原因正在于此。

关键词:祭礼宗祠士大夫一、引言关于明代宗族祠庙祭祖的发展问题,我曾从祭祖礼制的角度对明代家庙令最早制定的时间、胡秉中建议的时间、嘉靖十五年(1536)家庙及祭祖制度的出发点和内容进行了考订,指出“议大礼”的推恩令允许庶民祭祀始祖,客观上为宗祠的普及提供了契机。

1陈柯云、赵华富论述了明代中后期徽州宗族祠堂普及的事实。

2日本学者井上彻也考察了“议大礼”与家庙制度的改革,并研究了依据《家礼》制定的明朝家庙制度和程颐、朱熹见解的关系。

3铃木博之认为:基于《家礼》的祠堂未成为明代一般的倾向;明代以祭祀始迁祖为中心祠堂群的存在,多从《家礼》以前的古老时期寻求渊源;在徽州府,宗祠的丛生是在嘉靖年间。

4以上的研究列举了明朝人建立祠堂、家庙的一些事例,尚未能从总体上反映出有明一代祠庙祭祖的时空分布;对于明代宗祠发展的动因,也持不同见解。

鉴于此,我将以祠庙祭祖研究中很少利用的明代地方志为基本资料,结合明人文集、族谱等资料,全面考察明代祠庙祭祖存在状况,以及方志编撰者和建祠者的相关看法。

二、明代风俗志记载祠庙祭祖的一般情形明代地方志对宗族祠庙祭祖的记载主要集中在风俗志的祭礼和岁时节日部分。

祭礼部分记载祭祖礼仪实施情形,涉及祠庙的设置状况;岁时节日部分有节令祭祖活动的记录。

下面我们就这两方面分别论述。

(一)从祭礼看宗族祠庙的设置状况先看京师,辖有今天的北京、河北省。

顺天府是首善之区,多有士大夫。

万历《顺天府志》卷一《地理志·风俗》记载:“祭礼:士大夫庙祠如朱文公《家礼》;民间朴野,唯岁时市阡张焚于道,寒食持酒肴哭于坟上。

嘉靖六年《濮州志》(十五)濮阳志后序嘉靖癸未年(1523)春三月,昆山张君允清以名进士来知濮州事。

既视事,索州志观焉,州之人告曰:“吾州积罹兵燹,荐受河患,州复徙于新治。

旧志之亡久矣,州之士彦甞议修,述未遑也。

”君叹曰:“夫序其山川道里,民〔风〕土俗,与夫物产政绩,以为损益治宜之地者,志之于治为要。

而濮以望郡,列于职方,乃无志录可稽,得非典之缺焉者乎?其何以言治。

”。

他日,咨于州之大夫、□□郡校之俊异,搜集其事,以偹纂述。

时郓有巨盗□□剽掠实繁,□□势张甚。

山东、河南北刋章会捕□□复君受抚□□命,选骁士,悬重赏,予以方略,踪□□之卒,得其魁于武清,又得魁于亳,其徒以次就擒。

诸抚臣相与列其劳,而州复以无事。

闻君曰:“兹可以议志事矣!”乃以其事请于工部侍郎。

郡人李公,巡〔抚〕都御史定兴王公,暨藩臬诸公报皆如其议。

遂发书与币,专使抵吴门,起乡进士常熟邓君文度于其家,属之撰述。

既至,而君以内艰去。

于是摄州事州判官南海吴爵任之。

凡四阅月,以具稿告予,甞受而阅之。

其发例有本,载纪有法,考据博而精,事辞简而核,为卷几十。

盖创事之书,其视因故以为功,事尤难焉。

刻且成,州士谓濮为博隶州,而予为其部刺史,宜有言于简。

初,志之议修,州甞以咨于予。

予谓宜亟成勿后。

比其刻事之未集,予与判府事海虞姚君天章为规画,其续费,兹不可谓之无预于其责。

顾今天下,号为才吏,不乏其于簿书,期会法理,甞视为要务。

于郡□之典籍文献,有可以为按举张弛因革者漫焉。

不□置省,间有名知治体,而能从事于此者。

顾其属笔失当,纪序无法,繁芜浅陋,使郡邑之典故,晦而弗章,□□□□□□矣。

君方被推择易郡以治,曾未逾岁,□□□□□□□□□裨厥治而能以笔削之,任属□□□□□□□,〔纂成一书,其于濮治岂小助〕礼乎?□□□□□斯志之成庸书,其修举之始末,以告来〔者〕。

斯请也,亦不得而让焉。

赐进士出身,中宪大夫、知东昌府事,婺源叶天球序。

嘉靖五年十二月整理重印明嘉靖本《濮州志》跋据研究,中国地方志起源甚早。

明代灵宝许氏家族文学论略摘要:灵宝许氏为明代著名望族,科举、宦望皆为世人所称。

其于文学亦甚有成就,三世之中擅长诗词文赋者代代有之。

虽文献多有散佚,然仍可考见其大致情形。

从现存作品来看,许氏文学在内容、风格方面均有着鲜明的个性特点,一定程度上反映着明代文坛风尚的变化,有着一定的文学史意义。

标签:明代;灵宝;许氏;家族;文学关于东汉以后的学术格局,陈寅恪先生曾云:“地方大族盛门乃为学术文化之所寄托。

”对于某一地域而言,世家望族尤为其文化精神最重要的体现者与传承者。

明代灵宝许氏九世许进及其三子诰、论、赞皆官至尚书,更有一人人阁。

至其孙辈,三世之中,共有七人举进士,因荫或人国子监而得官者亦甚多。

其科举、宦望,实为有明一代所少见。

故汪道昆《许恭襄公论传》云:“当世世家,首称灵宝许氏。

盖始作襄毅公,代兴则庄敏公、文简公、恭襄公,并以勋伐名世。

”王世贞《弁州别集》录宗门盛事亦“以福州之林、灵宝之许为称首”。

故今人研究许氏者,亦多关注于其科举功业。

然在世家望族的三大构成要件科举、宦望、学术文化之中,学术文化继承的意义远远超出前二者。

但迄今所见对许氏家族学术文化深入研究者仅有日本马渊昌也所作论文一篇…。

有感于此,本人不揣谫陋,试对许氏家族的文学成就加以探讨。

一、许进的诗许进为明代灵宝许氏崛起的第一位人物。

许进(1437—1510),字秀升,号东崖。

成化二年(1466)进士,授监察御史,历官至兵部尚书、吏部尚书。

卒赠太子太保,谥襄毅。

著有《平番始末》、《宪台议》、《东厓集》等。

许进不仅居官甚高,且于文学甚致意焉。

他给八个儿子分别起名日诏、诰、赞、记、诗、词、论、志,皆为文体之名,足可见其对文学之喜爱。

他居官京师期间与当时台阁文人诗酒流连,雅集酬唱。

曾与吴宽等人共同参加著名的竹园寿集,并将该集与正统年间杨荣等人的杏园雅集合刻为《二园集》。

二集各有图,后人称之日《明贤诗社图》,其题签有云:“诸公相继燕赏于此,政治之余,抒其吟啸,真一代之盛也。

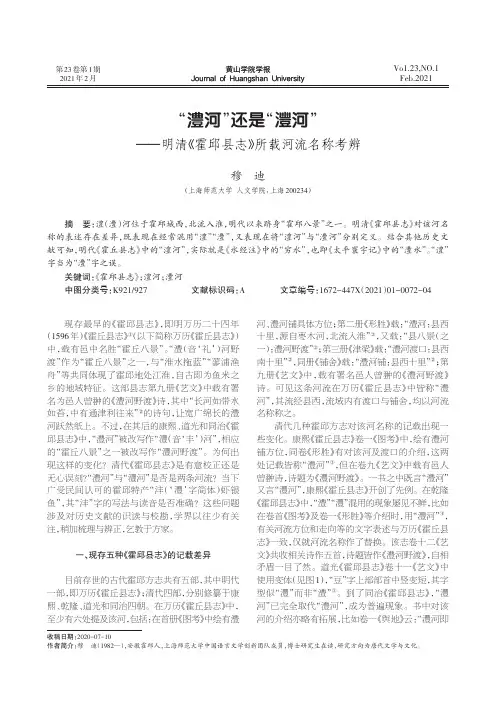

黄山学院学报Vo1.23,NO.1Feb.2021第23卷第1期2021年2月Journal of Huangshan University“澧河”还是“灃河”——明清《霍邱县志》所载河流名称考辨穆迪(上海师范大学人文学院,上海200234)摘要:澧(灃)河位于霍邱城西,北流入淮,明代以来跻身“霍邱八景”之一。

明清《霍邱县志》对该河名称的表述存在差异,既表现在经常混用“澧”“灃”,又表现在将“澧河”与“灃河”分别定义。

结合其他历史文献可知,明代《霍丘县志》中的“澧河”,实际就是《水经注》中的“穷水”,也即《太平寰宇记》中的“灃水”。

“澧”字当为“灃”字之误。

关键词:《霍邱县志》;澧河;灃河中图分类号:K921/927文献标识码:A文章编号:1672-447X (2021)01-0072-04收稿日期:2020-07-10作者简介:穆迪(1982—),安徽霍邱人,上海师范大学中国语言文学创新团队成员,博士研究生在读,研究方向为唐代文学与文化。

现存最早的《霍邱县志》,即明万历二十四年(1596年)《霍丘县志》①(以下简称万历《霍丘县志》)中,载有邑中名胜“霍丘八景”。

“澧(音‘礼’)河野渡”作为“霍丘八景”之一,与“淮水拖蓝”“蓼浦渔舟”等共同体现了霍邱地处江淮,自古即为鱼米之乡的地域特征。

这部县志第九册《艺文》中载有署名为邑人曾翀的《澧河野渡》诗,其中“长河如带水如苔,中有通津利往来”②的诗句,让宽广绵长的澧河跃然纸上。

不过,在其后的康熙、道光和同治《霍邱县志》中,“澧河”被改写作“灃(音‘丰’)河”,相应的“霍丘八景”之一被改写作“灃河野渡”。

为何出现这样的变化?清代《霍邱县志》是有意校正还是无心误刻?“澧河”与“灃河”是否是两条河流?当下广受民间认可的霍邱特产“沣(‘灃’字简体)虾银鱼”,其“沣”字的写法与读音是否准确?这些问题涉及对历史文献的识读与校勘,学界以往少有关注,稍加梳理与辨正,乞教于方家。

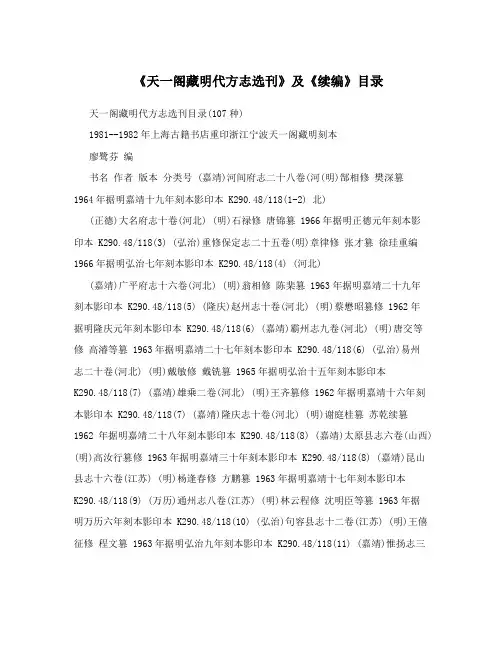

《天一阁藏明代方志选刊》及《续编》目录天一阁藏明代方志选刊目录(107种)1981--1982年上海古籍书店重印浙江宁波天一阁藏明刻本廖鹭芬编书名作者版本分类号 (嘉靖)河间府志二十八卷(河(明)郜相修樊深篡1964年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(1-2) 北)(正德)大名府志十卷(河北) (明)石禄修唐锦篡 1966年据明正德元年刻本影印本 K290.48/118(3) (弘治)重修保定志二十五卷(明)章律修张才篡徐珪重编1966年据明弘治七年刻本影印本 K290.48/118(4) (河北)(嘉靖)广平府志十六卷(河北) (明)翁相修陈棐篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(5) (隆庆)赵州志十卷(河北) (明)蔡懋昭篡修 1962年据明隆庆元年刻本影印本 K290.48/118(6) (嘉靖)霸州志九卷(河北) (明)唐交等修高濬等篡 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(6) (弘治)易州志二十卷(河北) (明)戴敏修戴铣篡 1965年据明弘治十五年刻本影印本K290.48/118(7) (嘉靖)雄乘二卷(河北) (明)王齐篡修 1962年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(7) (嘉靖)隆庆志十卷(河北) (明)谢庭桂篡苏乾续篡1962年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(8) (嘉靖)太原县志六卷(山西) (明)高汝行篡修 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本 K290.48/118(8) (嘉靖)昆山县志十六卷(江苏) (明)杨逢春修方鹏篡 1963年据明嘉靖十七年刻本影印本K290.48/118(9) (万历)通州志八卷(江苏) (明)林云程修沈明臣等篡 1963年据明万历六年刻本影印本 K290.48/118(10) (弘治)句容县志十二卷(江苏) (明)王僖征修程文篡 1963年据明弘治九年刻本影印本 K290.48/118(11) (嘉靖)惟扬志三十八卷(存卷(明)朱怀幹修盛仪篡 1963年据明嘉靖二十一年刻本影印本K290.48/118(12) 1-3,7-12,18-22,32-33,37-38)(江苏)(嘉靖)江阴县志二十一卷(江(明)赵锦修张袞篡 1963年据明嘉靖二十六年刻本影印本 K290.48/118(13) 苏)(隆庆)海州志十卷(江苏) (明)张峰篡修陈复亨补辑 1962年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(14) (嘉靖)高淳县志四卷(江苏) (明)刘启东贾宗鲁等篡修 1963年据明嘉靖五年修四十一年重刻本K290.48/118(14)影印本(隆庆)仪真县志十四卷(江苏) (明)申嘉瑞修李文陈国光等1963年据明隆庆元年刻本影印本 K290.48/118(15)篡(嘉靖)宝应县志略四卷(江苏) (明)宋佐闻人诠篡修 1962年据明嘉靖九年修十七年杨瞻刻本K290.48/118(15)影印本(嘉靖)淳安县志十七卷(浙江) (明)姚鸣鸾修余坤等篡 1965年据明嘉靖三年刻本影印本 K290.48/118(16) (嘉靖)温州县志八卷(浙江) (明)张孚敬篡修 1964年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(17) (嘉靖)太平县志八卷(浙江) (明)曾才汉修叶良佩篡 1963年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(17) (万历)黄岩县志七卷(浙江) (明)袁应祺修牟汝忠等篡 1963年据明万历七年刻本影印本K290.48/118(18) (嘉靖)海门县志集六卷(浙江) (明)吴宗元修崔桐篡 1964年据明嘉靖十五年原刻明万历增刻K290.48/118(18)本影印本(万历)新昌县志十三卷首一卷(明)田琯篡修 1964年据明万历七年刻本影印本K290.48/118(19) (浙江)(嘉靖)浦江志略八卷(浙江) (明)毛凤韶篡修王庭兰校正 1963年据明嘉靖五年刻本影印本 K290.48/118(19) (永乐)温州府乐清府志八卷(明)佚名篡 1963年据明永乐间年刻本影印本 K290.48/118(20)(浙江)(嘉靖)武康县志八卷(浙江) (明)程嗣功修骆文盛篡 1962年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(20) (弘治)徽州府志十二卷(安徽) (明)彭泽修汪舜民篡 1964年据明弘治十五年刻本影印本 K290.48/118(21-22) (嘉靖)宁国府志十卷(安徽) (明)黎晨修李默篡 1962年据明嘉靖十五年黎晨校刻本影印K290.48/118(23)本(嘉靖)宿州志八卷(安徽) (明)余鍧篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本K290.48/118(23) (嘉靖)池州府志九卷(安徽) (明)王崇篡修 1962年据明嘉靖二十四年刻本影印本 K290.48/118(24) (正德)颍州志六卷(安徽) (明)刘节篡修1963年据明正德六年刻本影印本 K290.48/118(24) (嘉靖)寿州志八卷(安徽) (明)栗永禄篡修 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(25) (嘉靖)铜陵县志八卷(安徽) (明)李士元修沈梅篡 1962年据明嘉靖四十二年刻本影印本K290.48/118(25) (嘉靖)皇明天长志七卷(安徽) (明)邵时敏修王心篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(26) (嘉靖)建平县志九卷(安徽) (明)连矿修姚文烨篡 1963年据明嘉靖十年刻本影印本 K290.48/118(26) (嘉靖)建宁府志二十一卷(福(明)夏玉麟郝维岳等修汪佃1964年据明嘉靖二十年刻本影印本K290.48/118(27-28等篡建建阳) ) (嘉靖)延平府志二十三卷(福(明)陈能修郑庆云辛绍佐篡1961年据明嘉靖四年刻本影印本 K290.48/118(29) 建)(嘉靖)邵武府志十五卷(福建) (明)邢址修陈让篡 1964年据明嘉靖二十二年刻本影印本 K290.48/118(30) (嘉靖)建阳县志十六卷(福建) (明)冯继科篡修1962年据明嘉靖三十二年刻本影印本 K290.48/118(31) (嘉靖)龙溪府志八卷(福建) (明)刘天授修林魁李恺篡 1965年据明嘉靖十四年刻本影印本K290.48/118(32) (嘉靖)惠安县志十三卷(福建) (明)莫尚简修张岳篡 1963年据明嘉靖九年刻本影印本 K290.48/118(32) (嘉靖)安溪县志八卷(福建) (明)汪瑀修林有年篡 1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(33) (嘉靖)尤溪县志七卷(福建) (明)李文衮修田顼篡 1962年据明嘉靖六年修九年刻本影印本K290.48/118(33) (正德)建昌府志十九卷(江西(明)夏良胜篡修 1964年据明正德十二年刻本影印本 K290.48/118(34) 抚州)(隆庆)临江府志十四卷(江西) (明)管大勋修刘松篡 1962年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(35) (嘉靖)九江府志十六卷(江西) (明)冯曾修李汛篡1962年据明嘉靖六年刻本影印本 K290.48/118(36) (正德)袁州府志十四卷(江西) (明)严嵩篡修 1963年据明正德九年刻本影印本 K290.48/118(37) (嘉靖)赣州府志十二卷(江西) (明)康河修董天锡篡 1962年据明嘉靖十五年刻本影印本K290.48/118(38) (正德)南康府志十卷(江西九(明)陈霖篡修 1964年据明正德十五年刻本影印本 K290.48/118(39) 江)(嘉靖)永丰县志四卷(江西) (明)管景篡修 1964年据明嘉靖二十三年刻本影印本 K290.48/118(39) (隆庆)瑞昌府志十八卷(江西) (明)刘储修谢顾篡 1963年据明隆庆四年刻本影印本 K290.48/118(40) (嘉靖)东乡县志二卷(江西) (明)秦镒修饶文璧篡 1963年据明嘉靖三年刻十五年补刻本影K290.48/118(40) 印本(嘉靖)瑞金县志八卷(江西) (明)赵勋修林有年篡 1961年据明嘉靖二十二年刻本影印本 K290.48/118(40) (嘉靖)青州府志十八卷(山东) (明)杜思修冯惟讷篡 1965年据明嘉靖四十四年刻本影印本 K290.48/118(41-42) (嘉靖)夏津县志二卷(山东) (明)易时中修王琳篡 1962年据明嘉靖十九年刻本影印本 K290.48/118(43) (嘉靖)临朐县志四卷(山东) (明)王家士修祝文冯惟敏篡 1962年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(43) (嘉靖)萊芜县志八卷(山东) (明)陈甘雨篡修 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本K290.48/118(43) (嘉靖)淄川县志十八卷(山东) (明)王琮篡修 1961年据明嘉靖二十五年刻本影印本 K290.48/118(43) (正德)莘县志十卷(山东) (明)吴宗器篡修1965年据明正德十年原刻嘉靖间增刻本K290.48/118(44)影印本(嘉靖)武城县志十卷(山东) (明)尤麒修陈露篡 1963年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(44) (嘉靖)武定州志二卷(山东) (明)郑希侨修刘继先崔士伟1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(44)篡(嘉靖)彰德府志八卷(河南) (明)崔铣篡修 1964年据明嘉靖元年刻本影印本K290.48/118(45) (嘉靖)襄城县志八卷(河南) (明)林鸾篡修 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本 K290.48/118(45) (正德)汝州志八卷(河南) (明)王雄修承天贵篡 1963年据明正德元年刻本影印本 K290.48/118(46) (嘉靖)开州志十卷(河南) (明)孙巨鲸修王崇庆篡 1964年据明嘉靖十三年刻本影印本 K290.48/118(46) (嘉靖)许州志八卷(河南) (明)张良知篡修 1961年据明嘉靖十九年刻本影印本K290.48/118(47) (嘉靖)光山县志九卷(河南) (明)沈绍庆修王家士篡 1962年据明嘉靖三十五年刻本影印本 K290.48/118(47) (嘉靖)邓州志十六卷(河南) (明)潘庭楠篡修 1963年据明嘉靖四十三年刻本影印本 K290.48/118(48) (嘉靖)夏邑县志八卷(河南) (明)郑相修黄虎臣篡 1963年据明嘉靖三十年刻本影印本K290.48/118(48) (嘉靖)尉氏县志五卷(河南) (明)曾嘉诰修汪心篡 1963年据明嘉靖二十七年刻本影印本 K290.48/118(49) (正德)新乡县志六卷(河南) (明)储珊修李锦篡 1963年据明正德元年修明抄本影印本 K290.48/118(49) (嘉靖)鲁山县志十卷(河南) (明)姚卿修孙铎篡 1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本K290.48/118(50) (正德)长垣县志九卷(河南) (明)杜纬修刘芳篡 1964年据明嘉靖二十年重刻正德本影印K290.48/118(50)本(嘉靖)固始县志十卷(河南) (明)张梯修葛臣篡 1963年据明嘉靖二十一年南坰草堂补刻K290.48/118(51)本影印本(嘉靖)鄢陵志八卷(河南) (明)刘讱篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本K290.48/118(51) (嘉靖)兰阳县志十卷(河南) (明)褚宦修李希程篡 1965年据明嘉靖二十四年刻本影印本 K290.48/118(52) (弘治)偃师县志四卷(河南) (明)魏津篡修 1962年据明弘治十七年修明抄本影印本 K290.48/118(52) (嘉靖)内黄县志九卷(河南) (明)董弦等篡修 1963年据明嘉靖十六年刻本影印本 K290.48/118(52) (弘治)黄州府志十卷(湖北) (明)卢希哲篡修 1965年据明弘治十三年刻本影印本K290.48/118(53) (嘉靖)汉阳府志十卷(湖北武(明)刘汝松贾应春修朱衣篡 1963年据明嘉靖二十五年刻本影印本 K290.48/118(54) 汉)(嘉靖)沔阳志十八卷(湖北) ? (明)鲁储修童承叙篡 (联目1962年据明嘉靖十年刻本影印本 K290.48/118(54)P625)(嘉靖)蕲州志九卷(湖北) (明)甘泽篡修 1962年据明嘉靖九年修十五年补刻本影K290.48/118(55)印本(正德)光化县志六卷末一卷(明)曹璘篡修 1964年据明正德十年刻本影印本K290.48/118(55) (湖北)(嘉靖)应山县志三卷(湖北) (明)颜木篡 1964年据明嘉靖十九年刻本影印本K290.48/118(55) (嘉靖)常德府志二十卷(湖南) (明)陈洪谟篡修 1964年据明嘉靖十四年刻本影印本 K290.48/118(56) (嘉靖)岳州府志十八卷(湖南) (明)钟崇文篡修 1963年据明隆庆间刻本影印本 K290.48/118(57) (万历)郴州志二十卷(湖南) (明)胡汉篡修 1962年据明万历四年刻本影印本 K290.48/118(58) (嘉靖)衡州府志九卷(湖南) (明)杨珮篡修 1963年据明嘉靖十五年刻本影印本 K290.48/118(59) (万历)慈利县志十八卷(湖南) (明)陈光前篡修 1964年据明万历元年刻本影印本K290.48/118(59) (正德)琼台志四十四卷(存卷(明)唐胄篡修 1964年据明正德十六年刻本影印本 K290.48/118(60-611-21,24-42)(广东) ) (嘉靖)惠州府志十六卷(广东) (明)姚良弼修杨宗甫篡 1961年据明嘉靖三十五年蓝印本影印本K290.48/118(62) (隆庆)潮阳县志十五卷(广东) (明)黄一龙修林大春篡 1963年据明隆庆六年刻本影印本 K290.48/118(63) (嘉靖)广东韶州府翁源县志不(明)李孔明篡 1963年据明嘉靖三十六年修乌丝栏明抄K290.48/118(63) 本影印本分卷(广东)(嘉靖)惠志略不分卷(广东) (明)杨载鸣篡 1961年据明嘉靖三十九年刻本影印本 K290.48/118(64) (嘉靖)仁化县志五卷(广东) (明)胡居安篡修 1963年据明嘉靖三十六年蓝丝栏本影印K290.48/118(64)本(嘉靖)钦州志九卷(广西) (明)林希元篡修 1961年据明嘉靖十八年刻本影印本K290.48/118(64) (正德)夔州府志十二卷首一卷(明)吴潜修傅汝舟篡 1961年据明正德八年刻本影印本 K290.48/118(65) (四川)(嘉靖)马湖府志七卷(四川) (明)余承勋篡修 1963年据明嘉靖三十四年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)洪雅县志五卷(四川) (明)束载修张可述篡 1963年据明嘉靖四十一年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)云阳县志二卷(四川) (明)杨鸾修秦觉篡 1963年据明嘉靖二十年刻本影印本 K290.48/118(66) (嘉靖)思南府志九卷(贵州) (明)钟添篡修 1962年据明嘉靖十五年刻本影印本K290.48/118(67) (嘉靖)普安州志十卷(贵州) (明)高廷愉篡修 1961年据明嘉靖二十八年刻本影印本 K290.48/118(67) (嘉靖)寻甸府志二卷(云南) (明)王尚用修陈梓张腾篡 1963年据明嘉靖二十九年刻本影印本 K290.48/118(67) (嘉靖)略阳县志六卷(陕西) (明)李遇春篡修李东甲贾言1963年据明嘉靖三十一年刻本影印本 K290.48/118(68)校补(嘉靖)宁夏新志八卷(宁夏) (明)杨守礼修管律篡 1961年据明嘉靖十九年修刻本影印本 K290.48/118(68)天一阁藏明代方志选刊续编目录(109种)廖鹭芬编书名作者版本分类号据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)清苑县志六卷(河北) (明)李廷宝篡修K290.48/118.1(1)据明嘉靖十三年刻本影印 (嘉靖)蠡县志五卷(河北) (明)李复初篡修K290.48/118.1(1)据明嘉靖三十五年刻本影印 (嘉靖)获鹿县志十二卷(河(明)赵惟勤篡修K290.48/118.1(1) 北)据明正德十年刻本影印 (正德)直隶真定府赵州志八(明)程遵篡修K290.48/118.1(2) 卷(河北)据明嘉靖二十九年刻本影印 (嘉靖)威县志八卷(河北) (明)胡容修王组篡K290.48/118.1(2)据明弘治十四年刻本影印 (弘治)永平府志十卷(河北) (明)吴杰修张廷纲吴祺篡 K290.48/118.1(3)据明正德元年刻本影印 (正德)临漳县志十卷(河北) (明)景芳篡修K290.48/118.1(3)据明嘉靖三十二年刻本影印 (嘉靖)磁州志四卷(河北) (明)周文龙修孙绍等篡 K290.48/118.1(3)据明嘉靖二十六年刻本影印 (嘉靖)武安县志四卷(河北) (明)唐交修陈玮篡K290.48/118.1(4)据明嘉靖修明抄本影印 (嘉靖)涉县志一卷(河北) (明)佚名篡K290.48/118.1(4)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)曲沃县志五卷(山西) (明)刘鲁生修李廷宾篡 K290.48/118.1(4)据明嘉靖二十七年刻本影印 (嘉靖)翼城县志六卷(山西) (明)鄢桂枝修杨汝江篡 K290.48/118.1(4)据明正德七年刻本影印 (正德)松江府志三十二卷(上(明)陈威喻时修顾清篡K290.48/118.1(5-6) 海)据明弘治十七年刻本影印 (弘治)上海志八卷(上海) (明)郭经修唐锦篡K290.48/118.1(7)据明万历七年刻本影印 (万历)江浦县志十二卷图一(明)沈孟化修张梦柏等篡K290.48/118.1(7) 卷(江苏)据明嘉靖三十二年刻本影印 (嘉靖)六合县志八卷(江苏) (明)董邦政修黄绍文篡 K290.48/118.1(7)据明万历元年刻本影印 (万历)淮安府志二十卷(江(明)郭大纶修陈文烛篡K290.48/118.1(8) 苏)据明万历五年刻本影印 (万历)宿迁县志八卷(江苏) (明)喻文伟修刘筹何仪篡 K290.48/118.1(8)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)沛县志十卷(江苏) (明)王治修马伟篡K290.48/118.1(9)据明隆庆三年刻本影印 (隆庆)宝应县志十卷(江苏) (明)汤一贤篡修K290.48/118.1(9)据明嘉靖三十九年刻本影印 (嘉靖)重修如皋县志十卷(江(明)谢绍祖篡修K290.48/118.1(10) 苏)据明嘉靖九年刻本影印 (嘉靖)通州志六卷(江苏) (明)钟汪修林颖等篡K290.48/118.1(10)据明嘉靖八年刻本影印 (嘉靖)吴邑志十六卷图说一(明)杨循吉苏祐篡图说曹K290.48/118.1(10)自守撰卷(江苏)据明正德元年刻本影印 (正德)姑苏志六十卷(江苏) (明)王鏊等篡K290.48/118.1(11-14)据明崇祯十五年刻本影印 (崇祯)吴县志五十四卷首一(明)牛若麟修王焕如篡K290.48/118.1(15-19) 卷(江苏)据明崇祯二年刘彦心重刻本(嘉靖)太仓州志十卷(江苏) (明)周士佐修张寅篡K290.48/118.1(20)影印据明正德八年刻本影印 (正德)常州府志续集八卷(江(明)张恺篡修K290.48/118.1(21) 苏)据明成化十九年刻本影印 (成化)重修毗陵志四十卷(江(明)卓天锡修孙仁增修朱K290.48/118.1(21-22)昱篡苏)据明隆庆五年刻本影印 (隆庆)长洲县志十四卷(江(明)张德夫修皇甫汸篡K290.48/118.1(23) 苏)据明万历初刻本影印 (万历)丹徒县志四卷(江苏) (明)何世学篡修K290.48/118.1(23)据明嘉靖四十年刻本影印 (嘉靖)浙江通志七十二卷(浙(明)胡宗宪修薛应旂等篡 K290.48/118.1(24-26) 江)据明天启七年刻本影印 (天启)平湖县志十九卷图一(明)程楷修杨儁卿篡K290.48/118.1(27) 卷(浙江)据明万历三年刻本影印 (万历)会稽县志十六卷(浙(明)杨维新修张元忭徐渭K290.48/118.1(28)篡江)据明嘉靖三十六年刻本影印 (嘉靖)安吉州志八卷(浙江) (明)江一麟修陈敬则篡 K290.48/118.1(28)据明万历三年增刻本影印 (嘉靖)萧山县志六卷(浙江) (明)林策修张烛篡魏堂续K290.48/118.1(29)增据明嘉靖四十二年刻本影印 (嘉靖)定海县志十三卷(浙江(明)何愈修张时撤等篡 K290.48/118.1(29) 宁波)据明嘉靖三十五年刻隆庆五(嘉靖)象山县志十五卷(浙(明)毛德京修杨民彝周茂K290.48/118.1(30)伯篡年增刻本影印江)据明正德九年修嘉靖三年胡(正德)永康县志八卷(浙江) (明)吴宣济胡楷修陈泗篡 K290.48/118.1(30)楷刻本影印据明弘治十六年刻本影印 (弘治)衢州府志十五卷(浙(明)沈杰修吾冔吴夔篡K290.48/118.1(31) 江)据明弘治十六年刻本影印 (弘治)温州府志二十二卷(浙(明)邓淮修王瓒蔡芳篡 K290.48/118.1(32) 江)据明隆庆年刻本影印 (成化)中都志十卷(安徽) (明)柳瑛篡K290.48/118.1(33-34)据明嘉靖十八年刻本影印 (嘉靖)怀远县志二卷(安徽) (明)孙维礼杨钧篡修K290.48/118.1(35)据明弘治增补刻本影印 (弘治)直隶凤阳府宿州志二(明)曾显篡修K290.48/118.1(35) 卷(安徽)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)颍州志二十卷(安徽) (明)吕景蒙修胡衮篡K290.48/118.1(35)据明嘉靖三十一年刻本影印 (嘉靖)泾县志十一卷(安徽) (明)邱时庸修王廷幹篡 K290.48/118.1(36)据明嘉靖刻本影印 (嘉靖)宁国县志四卷(安徽) (明)范镐篡修K290.48/118.1(36)据明弘治十五年修十八年刻(弘治)将乐县志十四卷(福(明)李敏篡修K290.48/118.1(37)本影印建)据明正德十六年刻本影印 (正德)顺昌邑志十卷(存八(明)马性鲁篡修K290.48/118.1(37) 卷)(福建)据明嘉靖二十四年刻本影印 (嘉靖)清流县志五卷(福建) (明)陈桂芳篡修K290.48/118.1(38)据明嘉靖二十五年刻本影印 (嘉靖)建宁县志七卷附录一(明)何孟伦篡修K290.48/118.1(38) 卷(福建)据明蓝丝阑抄本影印 (嘉靖)长泰县志六卷(福建) (明)佚名篡K290.48/118.1(38)据明嘉靖二十八年刻本影印 (嘉靖)漳平县志十卷(福建) (明)朱召修曾汝檀篡 K290.48/118.1(38)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)汀州府志十九卷(福(明)邵有道篡修K290.48/118.1(39-40) 建)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)福宁州志十二卷(存卷(明)陈应宾修闵文振篡 K290.48/118.1(41) 1-3,7-12)(福建)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)宁德县志四卷(福建) (明)闵文振篡修K290.48/118.1(41)据明嘉靖四十二年刻本影印 (嘉靖)丰乘十卷(存卷(明)李贵篡修K290.48/118.1(42) 1-8)(江西)据明嘉靖二十二年修四十一(嘉靖)武宁县志六卷(江西) (明)徐麟篡修K290.48/118.1(42)年刻本影印据明正德十年刻本影印 (正德)瑞州府志十四卷(江(明)熊相篡修K290.48/118.1(42) 西)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)宁州志十八卷(江西) (明)龚暹篡修K290.48/118.1(43)据明正德六年刻本影印 (正德)饶州府志四卷(江西) (明)陈策篡修K290.48/118.1(44)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)南康县志十三卷(江西(明)刘昭文篡修K290.48/118.1(44) 赣州)据明嘉靖五年刻本影印 (嘉靖)广信府志二十卷(江(明)张士镐修江汝璧篡K290.48/118.1(45) 西)据明嘉靖四年刻本影印 (嘉靖)铅山县志十二卷(江(明)费寀篡修K290.48/118.1(46) 西)据明正德十一年刻本影印 (正德)新城县志十三卷(江(明)黄文鸑篡修K290.48/118.1(46) 西)据明弘治十六年刻本影印 (弘治)抚州府志二十八卷(江(明)杨渊篡修K290.48/118.1(47-48) 西)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)临江府志九卷(江西) (明)徐颢修杨钧陈德文篡 K290.48/118.1(49)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)袁州府志十卷(江西) (明)陈德文篡修K290.48/118.1(49)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)南安府志三十五卷(江(明)刘节篡修K290.48/118.1(50) 西)据明嘉靖十二年刻本影印 (嘉靖)山东通志四十卷(山(明)陆釴等篡修K290.48/118.1(51-52) 东)据明万历元年刻本影印 (万历)兖州府志五十一卷(缺(明)朱泰游季勋修包大爟K290.48/118.1(53-56)篡卷三)(山东)据明嘉靖九年补刻本影印 (嘉靖)章丘县志四卷(山东) (明)杨循吉篡修戴儒补修 K290.48/118.1(57)宋秉中补篡据明嘉靖七年刻本影印 (嘉靖)德州志三卷(存卷二至(明)郑瀛修何洪篡K290.48/118.1(57) 三)(山东)据明嘉靖二十七年刻本影印 (嘉靖)昌乐县志八卷(存卷一(明)朱木修高凌云篡 K290.48/118.1(57) 至三)(山东)据明嘉靖二十六年刻本影印 (嘉靖)宁海州志二卷(山东) (明)李光先修焦希程篡 K290.48/118.1(57)据明嘉靖二十四年刻本影印 (嘉靖)通许县志二卷(河南) (明)韩玉篡修K290.48/118.1(58)据明嘉靖三年刻本影印 (嘉靖)太康县志十卷文集十(明)安都篡修K290.48/118.1(58) 卷(河南)据明嘉靖五年刻本影印 (嘉靖)阳武县志三卷(河南) (明)吕柟篡修K290.48/118.1(58)据明嘉靖九年刻本影印 (嘉靖)沈丘县志五卷(存卷一(明)李宗元篡修K290.48/118.1(58) 至四)(河南)据明嘉靖间修明蓝丝阑抄本(嘉靖)仪封县志不分卷(河(明)佚名篡K290.48/118.1(59)影印南)据明嘉靖三十三年刻本影印 (嘉靖)郾城县志十二卷(河(明)杨邦梁等篡修K290.48/118.1(59) 南)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)巩县志八卷(河南) (明)周泗修康绍第篡K290.48/118.1(59)据明嘉靖末年刻本影印 (嘉靖)归德志八卷(河南) (明)李嵩篡修K290.48/118.1(60)据明嘉靖二十三年刻本影印 (嘉靖)永城县志六卷(河南) (明)郑礼篡修K290.48/118.1(60)据明嘉靖三十三年刻本影印 (嘉靖)真阳县志十卷补遗一(明)何麟篡修K290.48/118.1(60) 卷(河南)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)商城县志八卷(河南) (明)万炯修张应辰篡K290.48/118.1(60)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)辉县志十卷(河南) (明)张天真篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖六年刻本影印 (嘉靖)濮州志十卷(河南) (明)邓韨篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖十四年刻本影印 (嘉靖)范县志八卷(河南) (明)东时泰篡修K290.48/118.1(61)据明嘉靖二十二年刻本影印 (嘉靖)罗田县志八卷(湖北) (明)祝珝修杨鸾蔡元伟篡 K290.48/118.1(62)据明弘治九年刻本影印 (弘治)夷陵州志十卷拾遗一(明)刘允修沈宽篡K290.48/118.1(62) 卷(湖北)据明嘉靖二十八年刻本影印 (嘉靖)归州全志二卷(湖北) (明)张时篡修K290.48/118.1(62)据明嘉靖四十三年刻本影印 (嘉靖)归州志(湖北) (明)郑乔篡修K290.48/118.1(62)据明嘉靖三十年刻本影印 (嘉靖)巴东县志三卷(湖北) (明)杨培之篡修K290.48/118.1(62)据明弘治元年刻本影印 (弘治)岳州府志十卷(湖南) (明)刘玑篡修K290.48/118.1(63)据明嘉靖四年刻本影印 (嘉靖)茶陵州志二卷(湖南) (明)张治篡修K290.48/118.1(63)据明弘治七年刻本影印 (弘治)永州府志十卷(湖南) (明)姚昺篡修K290.48/118.1(64)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)增城县志十九卷(广(明)文章修张文海篡K290.48/118.1(65) 东)据明嘉靖十六年刻本影印 (嘉靖)德庆州志十六卷(广(明)陆舜臣篡修K290.48/118.1(65)东)据明嘉靖二十一年刻本影印 (嘉靖)南雄府志二卷(广东) (明)谭大初篡修K290.48/118.1(66)据明嘉靖十五年刻本影印 (嘉靖)始兴县志二卷(广东) (明)汪庆舟修袁宗與等篡 K290.48/118.1(66)据明嘉靖刻本影印 (嘉靖)惠大记六卷(广东) (明)(作者不详)K290.48/118.1(66)据明嘉靖三十一年刻本影印 (嘉靖)兴宁县志三卷(广东) (明)黄国奎修盛继篡 K290.48/118.1(66)据明嘉靖十七年刻本影印 (嘉靖)南宁府志十卷(存卷一(明)郭楠篡修K290.48/118.1(67)至九)(广西)据明万历四年刻本影印 (万历)营山县志八卷(四川) (明)王廷稷修李彭年等篡 K290.48/118.1(67)据明正徳十三年刻本影印 (正德)蓬州志十卷(四川) (明)吴徳器修徐泰篡K290.48/118.1(67)据明嘉靖三十四年刻本影印 (嘉靖)贵州通志十二卷(贵(明)谢东山修张道等篡 K290.48/118.1(68-69)州)据明嘉靖三十二年翻刻明正(正德)云南志四十四卷(云(明)周季凤篡修K290.48/118.1(70-71)德五年本影印南)据明嘉靖六年修二十年刻本(嘉靖)耀州志二卷(陕西) (明)张琏篡修K290.48/118.1(72)影印据明弘治十四年刻本影印 (弘治)宁夏新志八卷(宁夏) (明)王珣修胡汝砺篡K290.48/118.1(72)。

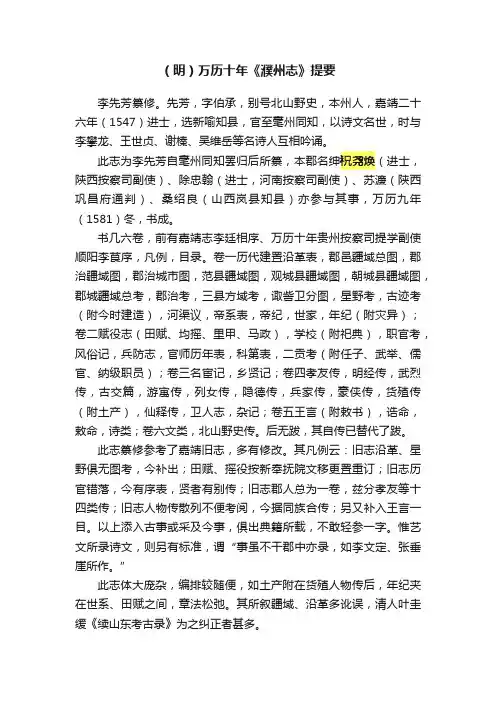

(明)万历十年《濮州志》提要李先芳纂修。

先芳,字伯承,别号北山野史,本州人,嘉靖二十六年(1547)进士,选新喻知县,官至毫州同知,以诗文名世,时与李攀龙、王世贞、谢榛、吴维岳等名诗人互相吟诵。

此志为李先芳自毫州同知罢归后所纂,本郡名绅祝尧焕(进士,陕西按察司副使)、除忠翰(进士,河南按察司副使)、苏濂(陕西巩昌府通判)、桑绍良(山西岚县知县)亦参与其事,万历九年(1581)冬,书成。

书几六卷,前有嘉靖志李廷相序、万历十年贵州按察司提学副使顺阳李茛序,凡例,目录。

卷一历代建置沿革表,郡邑疆域总图,郡治疆域图,郡治城市图,范县疆域图,观城县疆域图,朝城县疆域图,郡城疆域总考,郡治考,三县方域考,诹訾卫分图,星野考,古迹考(附今时建造),河渠议,帝系表,帝纪,世家,年纪(附灾异);卷二赋役志(田赋、均摇、里甲、马政),学校(附祀典),职官考,风俗记,兵防志,官师历年表,科第表,二贡考(附任子、武举、儒官、纳级职员);卷三名宦记,乡贤记;卷四孝友传,明经传,武烈传,古交篇,游寓传,列女传,隐德传,兵家传,豪侠传,货殖传(附土产),仙释传,卫人志,杂记;卷五王言(附敕书),诰命,敕命,诗类;卷六文类,北山野史传。

后无跋,其自传已替代了跋。

此志纂修参考了嘉靖旧志,多有修改。

其凡例云:旧志沿革、星野俱无图考,今补出;田赋、摇役按新奉抚院文移更置重订;旧志历官错落,今有序表,贤者有别传;旧志郡人总为一卷,兹分孝友等十四类传;旧志人物传散列不便考阅,今据同族合传;另又补入王言一目。

以上添入古事或采及今事,俱出典籍所载,不敢轻参一字。

惟艺文所录诗文,则另有标准,谓“事虽不干郡中亦录,如李文定、张垂崖所作。

”此志体大庞杂,编排较随便,如土产附在货殖人物传后,年纪夹在世系、田赋之间,章法松弛。

其所叙疆域、沿革多讹误,清人叶圭缓《续山东考古录》为之纠正者甚多。

然而其人物收录甚为丰富,且有独创之处。

典型者无过于货殖传。

在名称上沿袭《史记》,记载了本州刘滋世、李名宦、许卫。

![[转载]《濮州志》卷一(3)](https://uimg.taocdn.com/fe4de9fd988fcc22bcd126fff705cc1755275fd7.webp)

[转载]《濮州志》卷一(3)原文地址:《濮州志》卷一(3)作者:一声叹息李少卿旧志凡例一、旧志“沿革”、“星野”俱无图考,今补出。

一、田赋、徭役、新奉、抚院、文移更置,重订如式。

一、旧志“历官”错落,今有序表,“贤者”有别传。

一、旧志“郡人”总一卷,今丹“孝友”等十四传,其“烈女”杂人各代人中,今摘出。

一、旧志“人物传”中散列不便考闻,今据同族合传,如李文定诸子姓,惧在文定传中,他放此。

一、旧志不载“王言”,今补出。

一、旧“卫人”志,今如故。

一、旧志高沫、李正己等杂人“历官”传,今摘做外传。

一、凡添古事及采今事,俱出典籍所载,公论所同,不敢轻参一字。

一、凡时事小序有不明不公者,有不逮者,幸教正补益之。

一、“乡贤”、“名宦”传中虽先达各称名,遵旧例也。

至小序则称公,尊之也。

一、诗文先达望重者,事虽不干郡中,亦录存羊之义也,如李文定、张乖崖所作是也,其时名采,附者众,饰大体,壮版籍也。

续志凡例一、旧志“沿革”,叶氏续《山东考古录》多驳正,今补录之,所以证得失也。

一、“田赋”旧志已详,惟濮自咸、同以来,水患迭经,疆理重辟,赋役随多变更,至于保甲户口、屯卫租税亦皆旧志所未及,今并附入之。

一、旧“学校志”学额、学田均未载,今悉补人。

一、旧志无“典礼”一门,尧陵祀典,邵修附见王言,今为补增。

一、旧志“乡贤”一编政绩附内,今仍依旧例于提纲下注明。

一、旧志“明经”必经术湛深者始得录,今仍前例而附“文苑”于其后,俾著作有据,教授多才者皆得类及焉。

一、旧志“隐德”、“举善”、“行医”、“术胥”浑括其中,今聊示区别,“隐德”居先,“懿行”次之,“方伎”又次之,仍附本门,所以昭源委之意云。

一、旧志无“寿耆”,今依通志例补增,所以表人瑞也。

一、旧志“乡贤”、“名宦”诸传续修者多称某公,今概不遵,所以守史例也。

一、他志乘各类大抵小序在前,濮旧志则皆作论说移后。

今仍仿之,所以循故辙也。

历次修志姓氏嘉靖六年志进士知州张允清、通判吴爵修、江苏常熟县举人邓韨(fu)纂。

县志诗歌分析分类号《昆山县志》作为昆山地方文化不可或缺的载体,具有重要的研究价值。

集诗是地方志的重要组成部分,文章将对明嘉靖《昆山县志》辑录的诗歌作品进行展析探讨,并结合诗作分析辑诗标准,探究诗歌中体现的昆山地域文化。

关键词:嘉靖《昆山县志》诗歌文化形象嘉靖《昆山县志》所言昆山县,明时隶属苏州府。

自宋元以降,昆山逐步成为全国最具经济竞争力和文化影响力的地区。

迨至明清,昆山赋税额重、科第独秀、文物著列,更是闻名遐迩。

“海陆珍宝,若纱罗续锻,金银珠玉,百工技艺,富商大贾,皆萃于此”[1]。

嘉靖《昆山县志》的编撰,由当时县志杨逢春主修,方鹏编纂。

作为记录明朝昆山地方文化丰富资源的重要载体,嘉靖《昆山县志》并没有引起学界的足够重視,相关研究论文仅有魏向东的《方鹏和〈嘉靖昆山县志〉》(《史林》1987(3)),其中也并未对县志诗歌进行研究分析和地方文化形象的探讨。

因此本文对明嘉靖《昆山县志》所辑录的诗歌作品进行归纳和分析很有必要。

嘉靖《昆山县志》现存版本为宁波天一阁所藏,上海古籍书店据以影印发行。

以下便将据一九六三年上海古籍书店影印本,对嘉靖《昆山县志》诗歌辑录情况进行简要探讨。

一.明嘉靖《昆山县志》辑录诗人诗作展析明嘉靖《昆山县志》辑录的诗歌时间跨度由唐至明,辑录了54位诗人的84首诗歌,以下将按照诗文大家诗歌和声名不显诗人诗歌分类展析。

(一)明嘉靖《昆山县志》诗文大家诗歌展析。

嘉靖《昆山县志》收录的两位唐人诗作,分别是孟郊的《马鞍山上方》和张祜的《马鞍山慧聚寺》。

北宋王安石和明初的高启都依孟郊诗韵写过和诗,各有两首传世。

他们写的都是昆山当地景点马鞍山和山中慧聚寺的风貌景色,孟郊诗中的慧聚寺“锡杖莓苔青,袈裟松柏香。

”王安石笔下的慧聚寺“僧蹊蟠青苍,莓苔上秋牀。

”皆是清新淡雅,充满山林之气。

而明人高启这两首诗歌诗路开阔,意境苍茫,与前人迥异,值得称道。

“鸣钟警迷方,枯僧兀跗牀。

石姿生寒稜,松子落古香。

殿锁山雨气,楼迎海暾光。

出版物刊名: 档案

页码: 63-64页

年卷期: 2020年 第3期

主题词: 导河县;续修;嘉靖《河州志》;兰州府;地方志书;临夏州;资政育人;临夏县;

摘要:临夏州档案馆再次翻印明嘉靖《河州志》和民国《续修导河县志》为充分发挥志书资政育人的作用,临夏州档案馆近期对明嘉靖《河州志》和民国《续修导河县志》再次进行翻印。

明嘉靖《河州志》是迄今为止发现的最早反映临夏历史的地方志书,共四卷,由河州举人吴祯编纂,嘉靖二十五年(1546年)首次刻成。

《续修导河县志》由时任临夏县长徐兆藩监修,黄陶庵(临夏籍,兰州府学廪生)于民国二十年(1931年)编纂完成,共八卷。

(嘉靖)《保宁府志》成书考述

赵炳清

【期刊名称】《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》

【年(卷),期】2010(000)006

【摘要】明<保宁府志>成书于嘉靖二十二年(1817),主事者是时任四川按察司佥事分巡川北道的杨瞻,纂修者是安岳县教谕杨思震.全书十四卷、六册,先后被皇家内阁、天一阁、千顷堂收藏.现唯一存世的本子藏于我国台湾省.

【总页数】5页(P1-5)

【作者】赵炳清

【作者单位】西华师范大学历史文化学院,四川,南充,637009

【正文语种】中文

【中图分类】K928

【相关文献】

1.嘉靖《大理府志》版本源流考述 [J], 孙鹏

2.嘉靖《保宁府志》俗字考释七则 [J], 倪荣强;杨小平

3.嘉靖《保宁府志》俗字考释 [J], 倪荣强

4.嘉靖《保宁府志》俗字考释八则 [J], 倪荣强;杨小平

5.嘉靖《保宁府志》俗字考辨五则 [J], 倪荣强

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

嘉靖六年《濮州志》(十三)濮州志卷第九集文志记载之书,有取乎所谓文词者,何也?所以取证乎记载之实也。

夫诗所以本性情而民之风可见。

文所以述事理而吏之治可稽。

故史汉二家之述作,其于侈丽之词,崇闳之议,皆节焉,以取之厥有意矣。

濮阳为〔都〕为邑,其诗文之出于域中者盛矣。

而代乱以还,无复存者,今者□之于往録采之,于近刻仅得一二焉。

颇〔有〕系濮之事〔者〕,録而置之于志。

□□□□先进征文之意。

作《集文志》。

诗类西汉刘彻〔汉武帝《瓠子歌》:瓠子决兮将奈何?〕浩浩洋洋虑殚〔为河〕。

殚为〔河兮地不得宁〕,功无已时兮吾山平。

吾山平〔兮〕巨野溢,鲁〔鱼沸郁兮〕拍冬日。

正道弛兮离常流,蛟龙骋兮放远游。

归旧川〔兮〕神哉沛,不封禅兮安知外。

皇为河〔兮〕何不仁,泛滥不止兮愁〔吾〕人。

啮枽浮兮〔淮〕泗满,久不〔反〕兮水维缓。

又曰河汤汤兮〔激〕潺湲,北渡回兮迅流难。

搴长茭兮湛美玉,河伯许兮薪不属。

薪不属兮卫人罪,烧箫条兮噫乎何以御水?隤林竹兮捷菑石,宣防塞兮万福来。

三国曹植(六首)《思归赋》曰:背故乡而迁徂,将遥憇乎他滨。

经平常之旧居,感荒壤而莫振。

城邑寂以空虚,草木秽而荆榛。

嗟!乔木之无阴,处原野其奚为?信乐土之足慕,忽并日之载驰。

《鄄城元会诗》曰:初岁元祚,吉日维良。

乃为佳会,宴此高堂。

衣裳鲜洁,黼黻玄黄。

珍膳杂沓,充溢圎方。

俯视文轩,仰瞻华梁。

愿保兹喜,千载为尝。

欢笑尽娱,乐哉未央。

皇家荣贵,寿考无疆。

《朔风》五首,其一曰:仰彼朔风,用怀魏都。

愿骋代马,倏忽非徂。

凯风永志,思彼蛮左(方)。

愿随越鸟,翻飞南翔。

其二曰:四气代〔谢〕,悬景运周。

别如俯仰,脱若三秋。

昔我初迁,朱华未唏。

今我旋止,素雪〔云〕飞。

其三曰:俯降千仞,〔仰登〕天阻。

风飘蓬飞,载离寒暑。

〔千〕仞易陟,天阻可〔越。

昔我同〕胞,今永乖别。

其四曰:子好〔芳〕草,岂忘尔〔贻。

繁华将茂,秋霜〕悴之。

君不垂眷,岂云其〔诚。

秋〕兰〔可喻,桂树冬荣。

其五曰:弦歌荡思,谁与销忧。

《嘉庆太仓州志·王衡传》辨误2009年第5期(总第167期)广西社会科学GUANGXIS皿nl<EXUENO.5.2009(Cumul~Ndy,NO.167)《嘉庆太仓州志?王衡传》辨误李斌(广东外语外贸大学中文学院,广东广州510420)[摘要】《嘉庆太仓州志?王衡传》对王衡一生主要行实的叙述存在一些讹误,其中王衡生年应为嘉靖四十一年(1562年),享寿岁数为48;王衡并没有依父膝诵《归去来辞》,而是赋《和归去来辞》以寄其父,作赋时年龄在16或17岁;顺天乡试案发,王锡爵曾上疏救饶伸,但没有上疏救高桂;王衡中进士时王锡爵仍健在,王锡爵实际卒年为万历三十八年(1610年).这些讹误,有的是受此前成说的影响,有的则是由修纂者的粗疏所致.[关键词】《嘉庆太仓州志》王衡王锡爵[中图分类号]K207【文献标识码】A[文章编号】1004—69l7(2o09)O5—0081—03 王衡,字辰玉,号缑山,明代苏州府太仓州(今属江苏省)人,大学士王锡爵(字元驭,号荆石,人称太原公,卒谥文肃)之子,万历十六年(1588年)顺天乡试第一,万历二十九年(1601年)廷试第二,授编修,旋即告归,后因病卒.王衡早负文名,工于诗文,兼擅制曲,文集有《缑山集》《纪游稿》等,杂剧有《郁轮袍》《没奈何》等.作为文学家的王衡,目前已逐渐引起研究界尤其是戏剧研究界的注意.王衡虽官至翰林院编修,但宦历简短,历史上有关他的生平资料并不多见,这给研究带来一定的困难.例如,《明史》对王衡就只有寥寥五十余字的介绍附于《王锡爵传》之后,于其生平,语焉未详.清嘉庆八年(1803年),王昶,程维岳,汪学金等修成《太仓州志》,该志卷二十七《人物传》有《王衡传》,传不足一百五十字,仍十分简略,但毕竟较《明史》为详备,是当今研究者常常引用的资料.为了行文方便,兹先录传记原文如下:"锡爵子衡,字辰玉.锡爵忤居正,衡时年十三,倚膝诵归去来辞.锡爵叹日:不去乃为宁馨笑,遂即日归.锡爵后柄用.万历十六年衡顺天乡试第一,郎官高桂,饶伸疏论不已,上怒,谴伸,桂,衡请锡爵疏救,人更以此多之.至二十九年锡爵殁,乃会试成进士,廷对第二人,如其父,授编修,是岁奉使江南,因请终养.久之病殇,卒年四十九.衡诗文俱名家,尤长经世略,注意边务,论者多惜其未用."这段传记文字对王衡才学,品行的评定较准确,而对王衡一生主要行实的叙述却存在一些讹误.这些讹误有的是受此前成说的影响,有的则是由修纂者的粗疏所致.现分述如下:一,享寿岁数确定历史人物的生卒年,享寿岁数是对其进行研究的前提.《嘉庆太仓州志》说王衡"卒年四十九",根据这一说法,加上据王锡爵《祭亡男衡文》及王衡编,王时敏补《王文肃公年谱》王衡卒于万历三十七年(1609年)这一客观事实,王衡的生年经逆推为嘉靖四十年(1561年),于是就有王衡生卒年为1561年~1609年的结论.清代顾沅编《吴郡文编》卷一百七十四,《晚明曲家年谱》第一卷徐朔方先生《王衡年谱》及《王衡和他的杂剧——汤显祖同时代的曲家论之一》…1一文均持此说.当今一些历史人物辞典,如上海艺术研究所,中国戏剧家协会上海分会编《中国戏曲曲艺词典》,齐森华主编《中国曲学大辞典》及其他学者的着作,论文也多沿用这一说法.王锡爵在《祭亡男衡文》[2]中说"汝生年四十有九",这恐怕是王衡"卒年四十九"一说的原始出处.但事实上,王锡爵对王衡享寿岁数的计算并不准确.王衡在世时,曾为乃父编定年谱(后定名为《王文肃[收稿日期]2008—12—11[作者简介】李斌(1974一),男,湖北巴东人,广东外语外贸大学中文学院副教授.81李斌/《嘉庆太仓州志?王衡传》辨误公年谱》),万历三十七年(1609年)王衡卒而年谱未竟,其子王时敏续之.在该年谱"嘉靖四十一年"条中,赫然记着"是年九月初九日男衡生".此年谱万历三十六年(1608年)(含该年)以前均为王衡所编,王衡关于自己生于嘉靖四十一年(1562年)的记载应是准确无误的.因此,王衡生卒年应为1562年~1609年,以此计算,王衡享寿岁数应为48.王衡生年为嘉靖四十一年(1562年)而非嘉靖四十年(1561年),这对进一步弄清王衡一生的交游,行实等至为重要.例如,王衡所交游最密,最厚者,当数陈继儒(字仲醇).王,陈二人交游始于何时?王衡在好友徐益孙(字长孺)殁后写有《祭徐长孺》一文,文中说:"二十而交兄,又一年交仲醇."【3]徐朔方先生在《王衡年谱》中曾据此推断,万历九年(1581 年)陈继儒坐馆于王衡家为王,陈二人交游的开始.这一推断有两个错误:一者,陈继儒就馆于王衡家,实际上始于万历十一年(1583年)L4;二者,在陈继儒就馆王家之前,王,陈二人并非没有任何交往,这从他们共同的好友屠隆的《发青溪记》一文可寻绎出一些线索.记文说:"万历十年壬午,余以青溪长上计,……(十一月)十三日舟抵娄东……是夕去宿敬美憔圃……泽夫元普,郁孟野承彬,陈仲醇继儒……俱在."十四日,屠隆"宿太原公修道室中"J,十五日,屠隆往拜昙阳大师(王衡二姊,卒于1580年,或以为成仙,号昙阳子),王锡爵命王衡作陪.十六日屠隆始别去.屠隆的记载说明在万历十年(1582年)十一月,陈继儒曾寓于太仓二王家,而王衡其时也居太仓家中,二人得以结识是必然的.据《眉公府君年谱》, 陈眉公曾于万历十年(1582年)八月赴南京乡试,陈继儒很可能是在返回途中取道太仓,得以与王衡相会.二人这次晤面为第二年陈继儒坐馆于王衡家作好了铺垫.因此,王衡与陈继儒订交当在万历十年(1582),以王衡生年为嘉靖四十一年(1562年)计算,这一年王衡正好是21岁.二,关于"归去来辞"《嘉庆太仓州志》说"锡爵忤居正,衡时年十三,倚膝诵归去来辞.锡爵叹日:不去乃为宁馨笑,遂即日归".这段文字与事实不尽相符.王衡《王文肃公年谱》"万历六年"条记:"先是,衡感触时事,和渊明《归去来辞》寄府君京师,府君览之,笑谓人日:我今不归,无论子职久亏,且恐为我家儿孺子所笑."王衡82实际上是作赋《和归去来辞》以寄其父,而不是仅就陶渊明《归去来辞》在父亲面前诵读一番.与此相关,其时王衡居于太仓,并未随父居京,只能作赋以寄.王衡何时作《和归去来辞》,在《王文肃公年谱》中王衡未曾明言,此《和归去来辞》也不见于王衡的《缑山先生集》,疑已佚.陈继儒在《太史辰玉集叙》中说:"初江陵夺情,文肃公争丧次,救吴,赵两太史,祸叵测.辰玉和《归去来辞》以招之.文肃公持以谓人日:吾不归,将无为孺子所笑.辰玉方十四,名动京师已."]钱谦益《列朝诗集小传》丁集下《王编修衡》也说王衡"年十四,作《和归去来辞》,以讽江陵, 馆阁中争相传写".陈继儒,钱谦益均以王衡14岁时作《和归去来辞》,这一说法也是不准确的.王锡爵忤张居正,因张居正夺情而起,《明史》卷二百一十八《王锡爵传》云:"万历五年以詹事掌翰林院,张居正夺情,将廷杖吴中行,赵用贤等.锡爵要同馆十余人诣居正求解,居正不纳.锡爵独造丧次切言之,居正径入不顾.中行等既受杖,锡爵持之大恸.明年进礼部右侍郎.居正甫归治丧,九卿急请召还,锡爵独不署名.旋乞省亲去."王锡爵忤张居正在万历五年(1577年),省觐告归在万历六年(1578年),王衡将自己作《和归去来辞》一事记在万历六年(1578 年),"先是"云云,属于对父亲告归之事的补记.故此,王衡所"感触"的"时事"即指张居正夺情.由此可推断,王衡作《和归去来辞》应在万历五年(1577 年)或万年六年(1578年)这两年间,其时王衡应是16或17岁.以《和归去来辞》作于l4岁,大概是为了凸显王衡早负文名,《嘉庆太仓州志》以王衡13岁诵《归去来辞》,恐怕亦出于此种目的.吴海林,李延沛编《中国历史人物生卒年表》误将王衡生年定为1564年【71,大抵是根据万历五年(1577年)王衡年14 推断而来.三,关于顺天乡试案万历十六年(1588年)秋,王衡举顺天乡试第一,而王锡爵时为大学士,遂难免招来訾议.礼部主客司郎中高桂以该科有作弊嫌疑于万历十七年(1589 年)正月上疏请求覆试,奏疏主要并不是针对王衡,但疏文最后补充说:"今辅臣王锡爵之子素号多才,岂其不能致身青云之上?而人之疑信相半,亦乞并将榜首王衡与茅一桂等一同覆试,庶大臣之心迹亦广西社会科学2009.5/历史学明矣."[]平心而论,高桂之疏并没有对王锡爵有多少不敬之词,也并不怀疑王衡之才.但"人之疑信相半"云云,则当时舆论对王氏父子已非常不利.最后朝廷还是在二月举行了覆试,包括王衡在内的所有人覆试通过,都准会试.高桂因"轻率论奏,夺两月俸."[9I,处罚也并不算严重,顺天乡试案至此稍稍得到平息.不幸的是,随后不久刑部云南司主事饶伸又以乡试案为由上疏罢斥王锡爵,申时行(时为首辅),王,申见疏文后亦各上疏求去,万历帝震怒,以为饶伸"出位妄言,朋奸逞臆",令镇抚司查办【l.饶伸对已有结论之事尚纠缠不已,不识时务可知也.后来"大学士申时行等,左都御史吴时来各上疏求宽饶伸,不允"[11].看来饶伸之被谴,势在必然.果然,二月十九日饶伸被革职为民,而此事肇始者高桂也再受牵连,降两级,调边方用.《明神宗实录》说大学士申时行等曾上疏求宽饶伸,这其中是包括王锡爵的.王锡爵万历十七年(1589年)二月十三日上有《论救被逮部臣疏》【J,疏中说:"昨蒙温旨慰留,感激具疏,欲再有陈情,会闻饶伸见拿镇抚司打问,天威不测,乃先同首辅时行连名具揭伸救,庶几伸得末减,而臣乃可别议去留."《王文肃公文集》卷五十五附焦撰《光禄太夫少保兼太子太保吏部尚书建极殿大学士赠太保谥文肃荆石王先生行状》也明确记载:"刑部郎饶伸并疏攻先生,上怒,置之理.先生揭请免逮."《嘉庆太仓州志》以为王锡爵曾上疏救高桂,饶伸二人,是不准确的.《明实录》《王文肃公年谱》等资料并没有记载王锡爵曾上疏救高桂一事,就连王锡爵的行状,墓志等本多谀词的文献资料,也未见有此事.《嘉庆太仓州志》事实上是把王锡爵上疏救饶伸一事推及高桂,笼统论之.王锡爵上疏救饶伸,是否出于王衡的意见,这在王锡爵,王衡的文集中尚没有相关的直接证据,姑且存疑.不过,此事的可能性还是较大的.据《明史?选举志--)之《王锡爵传》,王锡爵在《祭亡男衡文》中说王衡"又尝告余日:'父为大臣,人言纷纷,当公为国体而争,不当私为一身愤耻而争;当力为善类而辩,不当但为儿子蒙垢而辩.'余虽服之,顾犹恐是世情畏祸之见,不能尽从."所谓"为儿子蒙垢而辩",即指顺天乡试案发,王锡爵"怒甚","连章辨奸".王锡爵在朝中以"性刚负气"着称,人多畏之.与父亲相比,王衡优容得多,豁达得多(授编修不久即告归便是一例).劝父亲上疏救饶伸,至少是符合王衡的品行的.四,王锡爵卒年王衡中进士在万历二十九年(1601年),而此时王锡爵仍健在,王锡爵实际卒于万历三十八年(1610 年),即在王衡谢世的第二年,这是不容辩驳的事实. 《嘉庆太仓州志》却说:"至二十九年锡爵殁,乃会试成进士",实在是不该有的错误.同书同卷的《王锡爵传》已明确地说:"(万历)三十五年,廷推阁臣,帝既用于慎行,叶向高,李廷机,还念锡爵,特加少保. ……又三年,卒于家."显然,王锡爵卒于万历三十八年(1610年).同一书中一正一误,说明该志付梓之前未加通检.《嘉庆太仓州志》虽署王昶,程维岳,汪学金三人总修,但这三人并没有合作同修.该志的修纂始于乾隆六十年(1795年),嘉善程维岳任总修, 后程因事辞去;嘉庆元年(1796年),青浦王昶主娄东书院,继任其事;嘉庆四年(1799年)后,镇洋汪学金再继其事.此志虽历时七八年,修纂队伍并不稳定, 这恐怕是造成上述龃龉的一个重要原因.[参考文献][1]徐朔方.王衡和他的杂剧——汤显祖同时代的曲家论之一[J].艺术百家,1987,(2).[2]王锡爵.祭亡男衡文[A].王文肃文集:卷十二[c].[3]徐益孙.祭徐长孺[A].缑山先生集:卷二十[C].[4]陈梦莲.眉公府君年谱[z].[5]屠隆.发青溪记[A].白榆集:卷五[C].[6]陈继儒.太史辰玉集,tEa].缑山先生集[C].[7]吴海林,李延沛.中国历史人物生卒年表[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1981.[8]明神宗实录:卷二百零七[z].[9][10][11]明神宗实录:卷--_-g零八[z]. [12]王锡爵.论救被逮部臣疏[A].文肃王公奏草:卷.z-Ec].[责任编辑:黎伟盛]83。

理论研究潮州市地情网现存《潮州府志》考——潮州旧志考之一黄继澍潮州何时有志,现存潮州历代志书记述多有误,如清康熙林杭学《潮州府志·凡例》就说“潮州志修于明弘治中郡丞车份”,乾隆周硕勋《潮州府志·职官表》则说“车份会稽进士,创修府志”。

考潮州修志,应于唐始。

据《唐会要·职方员外郎》记载,唐建中元年(780),朝廷规定各州每三年编造一次图经,送尚书省兵部职方,后改五年一造送。

《新唐书·百官志》载:“职方郎中、员外郎,掌地图。

凡图经非州县增废,五年乃修,岁与版籍俱上。

”《永乐大典·潮州府·历代序文》则载:“潮有图经,其来尚矣。

昔昌黎文公将至韶石,贻诗于郡侯张端公:‘愿借图经将入界,一逢佳处便开看。

’则知诸郡图经,唐已有之。

”至宋代,志书编修更趋规范,体例也趋完备。

据陈香白先生考证,①宋潮州志有七修:分别是:淳熙二年(1175)常祎《潮阳图经》(即王中行《潮州图经》)、嘉泰二年(1202)赵师《潮州图经》、宝庆三年(1227)孙叔谨志、陈宗道《(潮州)新图经》、端平二年(1235)叶观志、《三阳志》、《续三阳志》(即《三阳图志》)。

李默于《广东方志要录》中则列出《潮阳旧图经》、常祎《潮州图经》、王中行《潮州记》、赵师《潮州图经》、孙叔谨《潮州新图经》、叶观《潮州图经》、《三阳志》、《续三阳志》、《三阳图志》等9种。

元代,据《永乐大典·潮州府》,潮州应修有《三阳志》和《三阳图志》。

明代,潮州修志已蔚然成风,据《千顷堂书目》收录潮志6种,计:永乐雷春志、正统王源志、景泰沈声志、天顺□□□志②、弘治车份志、嘉靖郭春震志。

清代是修志的繁盛时期,志书体例完备,编写规范,且屡有创新。

时《潮州府志》有四修,即顺治吴颖志、康熙林杭学志、雍正胡恂志、乾隆周硕勋志。

但由于诸多原因,现能完整保留下来的,仅有明嘉靖郭春震志、清顺治吴颖志、康熙林杭学志、乾隆周硕勋志四部。

《濮州志》卷一(2)濮州志序时壬子岁,盖圣天子御极之十一载也,车书一统,声教覃敷,猗欤!治化聿隆,唐、虞、雍、熙之盛,于兹再睹矣。

犹以土字版章之余,天下郡邑志,未登金匮石室之藏,非所以光至治也。

特允大学士卫公之请,敕直省祥查山川形势、户口丁徭,地亩钱粮、风俗人物、疆域险要,照河南、陕西《通志》款式,纂集成书,送内史汇为一编,进呈御览,扶公恭奉俞旨下所属州县采辑,余初闻是命而喜。

忆余庚戌秋,承乏濮阳,甫莅任之阅月,生翁南公为余言:“濮阳志书,九沦蓁(zhen)莽,纂修之役,诚不容缓”。

余以初筮(shi)仕,钱谷诸务,尚在竭蹶,奚暇为载籍计?然私心自抱,尝怦怦有志焉。

兹喜得遂志所未逮,且于案牍之隙,冀效铅椠之工也,既而徐思搜罗之难,兹惧矣。

濮为山左,西偏界邻畿辅,并豫属郡邑,明末惨遭兵燹,断简遗编,杳无只字可考,何所据而使流芳懿轨,斤斤昭列?暨前代之户籍赋税与本朝絜絜量而定其损益之由也。

循墙熟审者久之,爱谋之学博,得遗编一帙,余欣然乐文献之不尽无征,因与在籍诸贤大夫及博洽宿儒,参稽古今,考订因革,载在旧编者,不敢尽芟,而丁徭田赋诸款,与本朝独悉志盛也。

是役也,于此见土地之辟焉,于此见贡赋之复焉,于此见生齿之繁庶焉,于此见生聚教育之有道,而闾阎之安阜,人才之蔚起焉。

夫濮自明季以来,闯氛之蹂躏载罹于先,绿林之窃发继见于后,土田鞠为茂草,居民靡有孑遗,凋瘵之状,不堪绘述。

乃我国家定鼎三十余年,昔之畎(田)亩,弃之禽飨草窃者,渐次肯辟,几成绣颠锦胜矣;昔之村落,杳无烟火者,兹星罗棋步,俱登版籍矣;昔之仳漓载道者,不特获有安居之庆,而并户歌康阜矣;且多土克生,文武奋起,濮阳礼教之遗今称才薮焉。

此诚朝廷得泽旁流,教化翔洽,有敉宁薰被所致然。

当时扶治诸公,扶衰起敝,久安救恤之功,亦居多焉。

余幸厕其后,因附珥笔之列,备搜其事,靳入志书,辍诸文献之末,是则余之责也。

夫时与余共参校董理者,则学博孔君允标,州倅李君襄酞暨日楷费幕也。