论戏剧翻译

- 格式:ppt

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:9

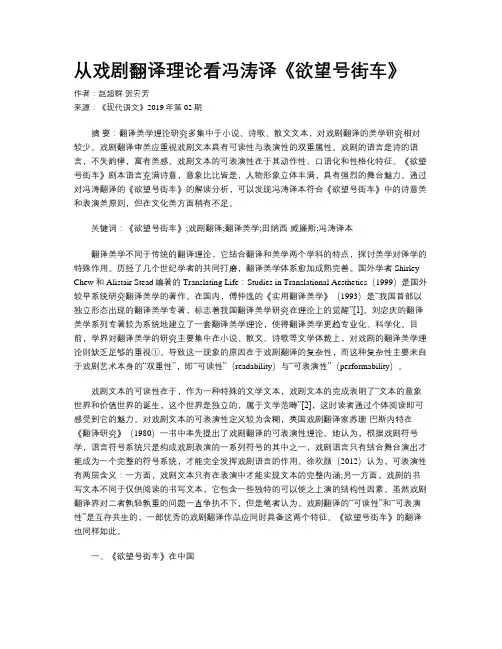

从戏剧翻译理论看冯涛译《欲望号街车》作者:赵超群贺安芳来源:《现代语文》2019年第02期摘要:翻译美学理论研究多集中于小说、诗歌、散文文本,对戏剧翻译的美学研究相对较少。

戏剧翻译审美应重视戏剧文本具有可读性与表演性的双重属性。

戏剧的语言是诗的语言,不失韵律,富有美感。

戏剧文本的可表演性在于其动作性、口语化和性格化特征。

《欲望号街车》剧本语言充满诗意,意象比比皆是,人物形象立体丰满,具有强烈的舞台魅力。

通过对冯涛翻译的《欲望号街车》的解读分析,可以发现冯涛译本符合《欲望号街车》中的诗意美和表演美原则,但在文化美方面稍有不足。

关键词:《欲望号街车》;戏剧翻译;翻译美学;田纳西·威廉斯;冯涛译本翻译美学不同于传统的翻译理论,它结合翻译和美学两个学科的特点,探讨美学对译学的特殊作用。

历经了几个世纪学者的共同打磨,翻译美学体系愈加成熟完善。

国外学者Shirley Chew和Alistair Stead编著的Translating Life:Studies in Translational Aesthetics(1999)是国外较早系统研究翻译美学的著作。

在国内,傅仲选的《实用翻译美学》(1993)是“我国首部以独立形态出现的翻译美学专著,标志着我国翻译美学研究在理论上的觉醒”[1]。

刘宓庆的翻译美学系列专著较为系统地建立了一套翻译美学理论,使得翻译美学更趋专业化、科学化。

目前,学界对翻译美学的研究主要集中在小说、散文、诗歌等文学体裁上,对戏剧的翻译美学理论则缺乏足够的重视①。

导致这一现象的原因在于戏剧翻译的复杂性,而这种复杂性主要来自于戏剧艺术本身的“双重性”,即“可读性”(readability)与“可表演性”(performability)。

戏剧文本的可读性在于,作为一种特殊的文学文本,戏剧文本的完成表明了“文本的意象世界和价值世界的诞生,这个世界是独立的,属于文学范畴”[2],这时读者通过个体阅读即可感受到它的魅力。

浅谈戏剧语言的翻译在人类历史上,不论哪一个国家、哪一种文化、哪一个时期,人们都有着演戏的欲望。

戏剧发展的历史可谓源远流长,甚至在文字形成之前戏剧的雏形就已经出现了。

人们在原始社会的祭奠鬼神的仪式上所作的表演可以被看作是戏剧的萌芽状态。

早在小说诞生之前戏剧已经活跃在古希腊的舞台上。

埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇德斯等戏剧家以神话传说为题材创作了诸如《普罗米修斯》、《俄狄浦斯王》和《美狄亚》等一系列悲剧,阿里斯托芬则创作了大量喜剧。

这些伟大的戏剧家所创作的古希腊戏剧至今仍旧是西方戏剧的典范。

文艺复兴时期,戏剧在欧洲出现了繁荣的局面。

英国的伊丽莎白女王时期的戏剧为人类的文明和文化留下了宝贵的财富。

从十六世纪八十年代起,英国戏剧进入了它的繁荣时期。

马洛是“大学才子”中最激进的人文主义剧作家,他将中世纪戏剧引入了一个全新的时期,他的作品《铁木耳大帝》、《浮士德博士的悲剧》和《马耳他的犹太人》等从不同侧面体现他对个性解放和个人权力的追求。

这一时期英国戏剧界的领袖人物则非莎士比亚莫属。

莎士比亚一生写过37个剧本。

就创作风格而言,可分为三个时期。

第一时期从开始创作到1600年止,作品主要以喜剧和历史剧为主,如《错误的喜剧》、《第十二夜》、《约翰王》、《里查三世》等。

第二个时期从1601年到1607年,作品以悲剧为主,如《哈姆雷特》、《奥瑟罗》、《李尔王》和《麦克白》,这四部悲剧标志着莎士比亚登临了戏剧艺术的颠峰。

第三个时期从1608年至1612年,作品以神话和传奇剧为主,如《辛白林》、《冬天的故事》、《暴风雨》等。

莎士比亚的的作品开创了西方戏剧的新纪元,对欧洲戏剧的发展产生了巨大的影响,至今仍是西方乃至整个世界的戏剧精品。

莎士比亚去世之后,以讽刺喜剧见长的本?琼生成为英国戏剧界的领导者。

十七世纪中叶至十八世纪上半叶英国戏剧的发展始终处于低潮之中。

十八世纪下半叶英国戏剧舞台出现了喜剧的短暂复兴,歌德斯密和谢里丹是这一时期的两位具有代表性的剧作家。

戏剧翻译中的编译现象及其原因邓笛【摘要】戏剧翻译实践中常常看到一些译者在翻译时并未遵从传统的翻译理论,而进行了大胆编译(删除或增加某些内容)。

从语用学理论和戏剧语言的特点出发,通过对戏剧翻译中的一些实例分析,认为戏剧语言的特点、文化差异的客观存在以及戏剧对舞台直接效果的追求,使得传统的翻译标准和翻译方法有时在戏剧翻译时失效,而编译则在此领域有用武之地。

%In the drama translation practice,some translators edit out some contents in the translated version,hence called "editing translation" in this paper,which does not comply with the traditional translation criteria.In this article,the author makes analysis on the textual features and communication functions of dramas,the incompetence of the direct stage effect re-creation of the source text in the target text due to the cultural differences between different languages,thus,he draws the conclusion that it is the distinctive textual features of dramas,much emphasis laid on the direct stage effect of dramas,and the cultural differences that make the traditional translation criteria and techniques sometimes come to failure in drama translation,and that editing translation has much of its utility in this area.【期刊名称】《河北联合大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2011(011)005【总页数】4页(P153-156)【关键词】戏剧翻译;语用学;编译;直接效果【作者】邓笛【作者单位】盐城工学院,江苏盐城224051【正文语种】中文【中图分类】H315.9戏剧既是一种文学艺术,又是一门综合表演艺术。

唐山师范学院学士学位论文题目:目的论视角下的戏剧翻译-以英若诚《茶馆》英译本为例所在系部:外语系专业:英语班级:2010级完成时间:2012年5月唐山师范学院On Drama Translation from Skopos Theory Perspective -A Case Study of Ying Ruocheng’s Translation of TeahouseQi AiyingA Graduation Thesis Submitted toForeign Language Department of Tangshan Teachers UniversityIn Partial Fulfillment of the RequirementsFor the Degree of B.A.Tutor: Li FengSpecialty: EnglishDirection: TranslationTangshan, Hebei ProvinceMay, 2012郑重声明本人的毕业论文(设计)是在指导教师李丰的指导下独立撰写完成的。

如有剽窃、抄袭、造假等违反学术道德、学术规范和侵权的行为,本人愿意承担由此产生的各种后果,直至法律责任,并愿意通过网络接受公众的监督。

特此郑重声明。

毕业论文(设计)作者(签名):齐爱营2012年5月23日AcknowledgementsFirst of all, I would like to extend my sincere gratitude to my tutor, Mr. Li Feng, for his instructive advice and useful suggestions on my thesis. I am deeply grateful of his help in the completion of this thesis. He has spent much time reading through each draft and provided me with inspiring advices. Without his patient instruction, insightful supervision and expert guidance, the completion of this thesis would not have been possible.I also owe a special debt of gratitude to all the professors in foreign languages institute, from whose devoted teaching and enlightening lectures I have benefited a lot and academically prepared for the thesis.I finally like to express my gratitude to my beloved parents who have always been helping me out of difficulties and supporting me without a complaint.The last but not the least, I owe much to my friends and roommates for their valuable suggestions and critiques which are of help and importance in making the thesis a reality.摘要剧作家在独自完成自己的创作后,其作品能长期地流传下去,但戏剧演出却是一次性的瞬间艺术。

戏剧语言的风格及其翻译戏剧自产生至今已经有数千年的历史了。

在中国,戏剧源于古代的原始舞蹈。

在西方,戏剧被认为始于古希腊的悲喜剧。

国内外的学者尝试给予它科学的定义。

Barnet ( 1997:536)等人认为:戏剧不是简单的文学语言,而是表达性语言,是着了装的表演者在特定舞台上的台词,常伴随各种肢体动作。

林克欢 (1993:4,10)则认为定义戏剧难如定义人类,他指出:戏剧是时间和空间上的视觉和听觉的表演,涉及到音乐、舞蹈、艺术和文学语言,演员和观众同时出现。

上述的定义都涉及到了戏剧的语言,戏剧语言之重要性可见一斑。

本文拟以中国著名翻译家英若诚所译《茶馆》为例,探讨戏剧语言的风格及其翻译。

一戏剧和戏剧语言综合Barnet 和林克欢等人对于戏剧的定义,我们可以对戏剧认识如下:首先,戏剧是一种舞台表演艺术形式,它凭借语言、动作、音乐、舞蹈、服装等来实现故事的叙述;其次,戏剧也属于一种文学形式,其效果和影响有赖于剧作家、导演和演员的合力,同时戏剧的欣赏讲究共时( spontaneous )和瞬间 ( immediate )。

戏剧语言是整个戏剧的基础。

剧作家使用它来介绍故事情节,连接各个剧幕,刻画人物等。

戏剧语言主要由两部分组成:一个是说明语言;另一个则是表演语言。

说明语言是戏剧的附体语言,主要用来辅助说明舞台上与听觉和视觉相关的信息,包括叙述、解释和描写。

说明语言应该正式并且简洁。

表演语言是主体语言,是演员在舞台的台词,它包括独白、对话以及旁白等,正是通过这部分语言,戏剧的情节才得以发展,人物个性才得以刻画。

因此,表演语言得到了不少学者的关注和研究。

Nicoll (1985:95)认为表演语言应该“经济且艺术”;Backer (1985:426)认为这种语言需意义明确,利于故事情节推进,且一致于人物性格;蓝凡(1992:474)认为表演语言有三个特点,即可表演、个性化和诗化。

尽管学者们对戏剧的表演语言风格提出了种种看法,对其特点各抒己见,但结合他们的共性,笔者认为戏剧语言的风格可以归纳为以下两点:口语化和个性化。

从目的论看戏剧翻译中的译者主体性:以英若诚译《茶馆》为例的开题报告一、选题背景戏剧作为文化传播和交流的重要方式,在不同的文化背景中有着独特的表现形式和传承方式。

随着社会的全球化和多元化发展,戏剧翻译已成为国际文化交流不可或缺的重要手段,翻译者在其中发挥着不可忽视的作用。

戏剧翻译的成败不仅仅取决于语言能力和文化素养,还涉及到翻译者的主体性、情感态度、审美观念等因素。

因此,探寻翻译中的译者主体性,对于深入了解戏剧翻译的本质、挖掘翻译潜力、促进多元文化交流具有重要意义。

二、研究目的本文将以英若诚对于《茶馆》的翻译为例,重点探究戏剧翻译中翻译者主体性的表现和作用,并且从目的论角度出发,分析翻译过程中译者的意识、情感、态度等因素对于目的的实现所产生的影响。

三、研究内容1.戏剧翻译的特点和难点2.英若诚译《茶馆》的主体性表现3.翻译过程中的目的论分析四、研究方法本文采用文献研究法、实践调查法、目的论分析法等方法,具体步骤如下:1.收集戏剧翻译相关文献,分析戏剧翻译的特点和难点。

2.了解英若诚译《茶馆》的翻译背景和译者主体性表现。

3.通过实际翻译活动和译者访谈,深入了解翻译过程中的意识、情感、态度等因素,了解译者在目的论层面的思维过程。

4.从目的论角度出发,分析英若诚译《茶馆》翻译中译者的主体性和翻译目的的实现。

五、研究意义1.深入了解戏剧翻译中翻译者主体性的表现和作用,为戏剧翻译的实践提供指导。

2.探寻翻译过程中译者的思维过程,从目的论角度出发,分析翻译品质的优劣,提高翻译水平。

3.从跨文化交流的角度出发,加强多元文化交流和交融,推动文化传承和创新。

戏剧的特点英语作文带翻译Title: The Characteristics of Drama。

Drama, as a form of literature and performance, possesses distinctive characteristics that set it apartfrom other genres. In this essay, we will delve into the defining features of drama and explore its significance in the realm of arts and entertainment.First and foremost, one of the key characteristics of drama is its portrayal of human emotions and experiences through dialogue and action. Unlike prose or poetry, drama unfolds through the interactions and conflicts among characters on stage. Through these interactions, audiences are able to witness the complexities of human relationships, motivations, and dilemmas. Whether it's love, jealousy, ambition, or despair, drama has the power to evoke a wide range of emotions and resonate with viewers on a profound level.Furthermore, drama often explores universal themes and issues that are relevant to society. From Shakespearean tragedies to modern-day plays, dramatists have tackled themes such as power, justice, identity, and morality. By addressing these universal concerns, drama not only entertains but also challenges audiences to reflect ontheir own lives and values. Through the lens of the stage, viewers are invited to confront difficult questions and engage in meaningful dialogue about the human condition.Another characteristic of drama is its collaborative nature. Unlike solitary forms of writing, such as novels or poetry, drama requires the collective efforts of playwrights, directors, actors, designers, and technicians to bring a script to life on stage. This collaborative process allows for a rich exchange of ideas and perspectives, as each individual involved in the production brings their unique talents and insights to the table. The synergy among these creative forces is what ultimately gives rise to a dynamic and captivating theatrical experience.Moreover, drama is inherently performative, relying on the physicality and presence of actors to convey meaning and emotion. Through gestures, facial expressions, and vocal delivery, actors breathe life into the characters they portray, captivating audiences with their portrayal of human emotions and experiences. The immediacy of live performance adds an element of spontaneity and excitement, as each performance is unique and ephemeral, never to be replicated in exactly the same way.In addition, drama often employs various dramatic techniques and conventions to enhance its storytelling and dramatic impact. These may include elements such as plot twists, foreshadowing, dramatic irony, and soliloquies, which serve to engage viewers and heighten their emotional investment in the narrative. By manipulating these techniques, playwrights are able to craft compelling narratives that keep audiences on the edge of their seats and leave a lasting impression long after the final curtain falls.In conclusion, drama encompasses a myriad ofcharacteristics that contribute to its enduring appeal and cultural significance. From its exploration of human emotions and experiences to its collaborative and performative nature, drama continues to captivate audiences around the world with its power to entertain, provoke thought, and inspire empathy. As we navigate the complexities of the human condition, drama remains a vital medium through which we can explore, reflect, and connect with one another on a profound level.戏剧的特点。

从英若诚剧本翻译看戏剧翻译的表演性原则摘要:戏剧的翻译多以文字欣赏与研究为目的,其舞台演出的属性大都被忽略。

戏剧究竟是用来阅读还是用来演出?长期以来,这一直是戏剧翻译研究的一个核心问题,也是困扰戏剧翻译研究者的一个关键问题。

本文讲从英若诚先生翻译的戏剧文本探讨戏剧翻译的可表演性原则。

关键字:戏剧翻译;英若诚剧本翻译;表演性原则一,戏剧翻译的特殊性与”可表演性”(一)戏剧翻译的特殊性戏剧在西方常用drama和theatre两个词来表达。

但是它们有着各不相同的内涵。

在戏剧理论、戏剧文学、戏剧美学等研究中多用drama来表达。

而在有关表演艺术领域研究中,则用theatre一词。

苏珊·巴斯耐特(susan bassnett)认为,”theatre不是一种文学样式,而是一种艺术;语言是其中一种表达方式;而对其他文学体裁,保护drama,语言都是唯一的表达方式。

本文讨论的主要是作为戏剧剧本,也就是西方称的drama。

和小说翻译、诗歌翻译一样,戏剧翻译是文学翻译不可分割的一部分。

但是长久以来,与小说、诗歌翻译相比,对于戏剧翻译的研究可谓少之又少。

普遍认为这是戏剧翻译的特殊性造成的。

戏剧既是一种文学艺术又是一种表演艺术。

戏剧的这种二元本质决定了戏剧翻译的复杂性。

(二)可表演性的提出可表演性(performability)是出自戏剧艺术理论中的术语,在西方早已有之,是戏剧区别于其他文学体裁的最重要的特征。

可表演性一词是苏珊·巴斯奈特在其《仍陷于迷宫中--对翻译与戏剧的再思考》一文中正式提出。

20世纪70年代末期,在借鉴了于贝斯菲尔德和库赞的戏剧符号学观点的基础上,巴斯奈特认为戏剧文本是不完整的。

戏剧翻译应该遵循两个不同于小说和诗歌翻译的原则即:”可表演性”原则和’戏剧文本功能’。

’可表演性’原则对于译者有两个启示:第一,’可表演性’说明文本的概念和表演是两个不同的方面;第二,戏剧文本内隐含一些’可表演性’特征--语言的动作性。

戏剧翻译的种类及特点摘要:本文介绍了戏剧的概念及分类。

同时针对戏剧的特点,提出戏剧翻译与其他文学体裁的翻译是有区别的。

从理论上分别对奈达的动态对等原则、纽马克的语义翻译和巴斯奈特的文化转向进行了论证,在进行了比较之后,得出三种翻译原则各自的长处与不足。

关键词:戏剧翻译; 文化转向; 动态对等一、戏剧的概念及分类戏剧是由演员扮演角色,在舞台上当众表演故事情节的一种艺术,是一种综合的舞台艺术,她借助文学、音乐、舞蹈、美术等艺术手段塑造舞台艺术形象,揭示社会矛盾,反映现实生活。

狭义专指以古希腊悲剧和喜剧为开端,首先在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式;广义还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式,如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧。

戏剧可以按不同的标准分为多种形式。

(1)从艺术表现形式: 话剧、歌剧、舞剧、戏曲等(2)按篇幅长短: 独幕剧、多幕剧(3)从内容、性质及美学范畴: 悲剧、喜剧、正剧等(4)从题材的时代性来:有历史剧和现代剧。

二、浅析戏剧翻译的特点自翻译学成为独立的学科系统地进行发展以来,戏剧文本译介研究也在不断得以深化。

戏剧文本因其涉及表演艺术和文本翻译两门学问的特殊性,在东西方翻译界均有众多译者在苦苦追求其翻译原则,以期为戏剧和翻译提供一些便捷。

对于戏剧的翻译,国外许多的翻译理论家并没有直接的论述,但是我们可以根据他们所提出的翻译方法和标准,推知他们对戏剧翻译所持的观点。

在诸多国外翻译理论家中,尤以奈达的动态对等,纽马克的语义翻译与交际翻译,巴斯奈特的文化转向最为著名。

奈达认为形式对等和动态对等的区别在于各自目的的不一致性,形式对等希望达到原文文本和译文文本的对等,并在一定程度上反映原文词汇、语法、句法结构等语言上的特点;而动态对等的目的是希望译文接受者和译文信息之间的关系应该与原文接受者和原文信息之间的关系基本上相同,它把焦点放在了两种效果之间的对等上。

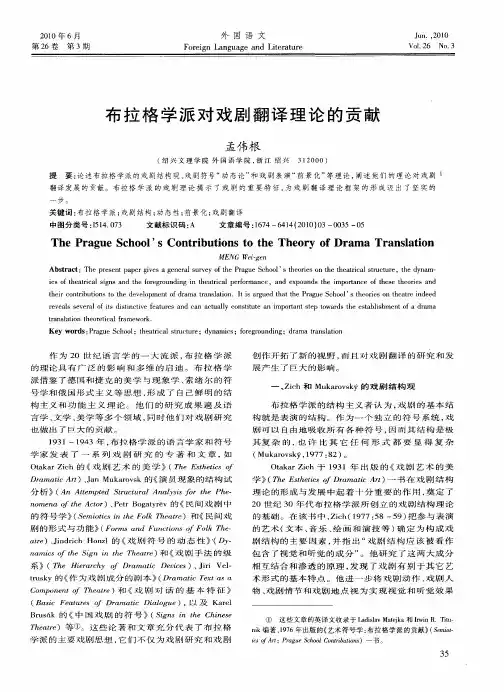

论巴斯内特戏剧翻译思想之嬗变 徐日宣潘智丹(大连外国语学院,辽宁大连1 1 6044)

中图分类号:1106.3 文献标识码:A 文章编号:1672—8254(2011)一0147—03 收稿日期:201卜03—02 作者简介:徐日宣(1976一),男,大连外国语学院讲师,从事跨文化交际、翻译研究。潘智丹(1976一). 女,大连外国语学院副教授,博士,从事翻译研究。

苏珊・巴斯内特Susan Bassnett)是英国当代翻译研 究的重要代表人物之一,其翻译思想以文化翻译观著 称,在普遍翻译理论研究方面影响极大。巴斯内特也是 戏剧翻译理论研究的先驱,其戏剧翻译思想经历了一个 曲折变化的过程,颇具研究价值。本文力争透彻地分析 巴斯内特戏剧翻译思想的基础、演变及内核,并提出个 人对于戏剧翻译的几点看法。 一、巴斯内特戏剧翻译思想的理论基础 翻译具有跨学科性,戏剧翻译既要根植于普遍翻译 理论,又要借鉴戏剧研究成果。巴斯内特的戏剧翻译思 想既体现了基本翻译思想,也反映了戏剧符号学的影 响。 巴斯内特的基本翻译思想主要体现在其翻译观、翻 译标准和文化观上。在她看来,从事翻译工作时既不应 提倡对原文的最大限度忠实,也不应过度强调译者的自 由。在评价翻译质量时,以译文与原文的相似程度作为 评判标准的方法太狭隘,而以译人语为标准具有一定的 实用性。[ l并且,翻译标准具有可变性,即“评判翻译过程 和译文功能的标准在不同的时期也各不相同”O[11(339)巴斯 内特认为“翻译绝不是纯粹的语言行为,而是植根于有 关文化深处的一种行为;翻译就是文化内部的和文化之 间的交流;翻译对等就是源语与目标语在文化功能上的 对等”。[21 戏剧符号学始于2O世纪30年代,在20世纪60、7O年 代得到进一步发展。巴斯内特是最早对戏剧符号学的研 究做出反应的翻译理论家,她的戏剧翻译思想无不体现 着戏剧符号学家的影响。Zich和Ubersfeld对于书面文本 和戏剧演出的关系进行了深入研究。Zich提出,“戏剧是 由异质的、互相依靠的系统组成,任何一个系统都不具 有特殊突出的地位”。t31Ubersfeld继承了这一观点,指出语 言系统只是组成戏剧演出的一套互相联系的系统之一。 对戏剧演出的符号系统做出详细论述的是Kowzan。他提 出戏剧是由13个不分等级的符号系统组成,包括文字、 动作、服装、道具、灯光、音乐和音响效果等,并可以分别 归为听觉符号或视觉符号两大类。L41Bogatyrev和Veltrusky 对于戏剧中的语言问题进行了深入分析。Bogatyrev提出 “戏剧中的语言表达是一个符号结构,该结构不仅由话 语符号构成也由其他符号构成”。tS1Veltrusky. ̄4指出,戏剧 中的对话在时间与空间中展开,与非语言情境结合,并 且具有节奏、语调样式、音调和高声等阅读时不易察觉 的因素。

浅谈戏剧的语言特点和翻译原则摘要:戏剧是一种综合的舞台表演艺术。

剧本之于戏剧有着极其重大的意义。

由于受到时间、空间、对象和目的的影响,戏剧文学有着有别于其它文学体裁的独特性。

这种独特性集中体现在戏剧的语言中。

本文通过分析得出戏剧语言主要呈现出视听性、动作性、个体性、通俗性、艺术性和富于潜台词等特点,这些特点给戏剧的翻译造成了不小的困难。

本文立足于等效原则视角,探讨戏剧翻译应遵循的原则。

关键词:戏剧语言翻译一、引言戏剧,指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。

戏剧的内涵有广狭之分,狭义的戏剧专指以古希腊悲剧和喜剧为开端,首先在欧洲各国发展起来继而在世界广泛流行的舞台演出形式。

广义的戏剧为话剧、歌剧、舞剧、诗剧等的总称,还包括东方一些国家、民族的传统舞台演出形式,如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的古典戏剧、朝鲜的唱剧等。

文学上所讲的戏剧是指为戏剧表演所创作的脚本,即更准确的讲,我们可以称之为文学剧本。

Susan Bassnett在Still Trapped in the Labyrinth: Further Reflections on Translation and Theatre(《依旧身陷迷宫:对戏剧与翻译的进一步思考》)一文中将文学剧本的阅读方式分为七类:1,将剧本纯粹作为文学作品来阅读;2,观众对剧本的阅读;3,导演对剧本的阅读;4,演员对剧本的阅读;5,舞美对剧本的阅读;6,其他任何参与演出的人员对剧本的阅读;7,用于排练的剧本的阅读。

可见,文学剧本价值的体现不一定需要借助于表演,它也可以作为纯粹的文学作品供读者阅读。

因此,戏剧本身就存在双重性,即可读性和可表演性。

戏剧文学的这双重性使戏剧翻译成为了一项非常复杂的工程,因为译者不仅要处理两种语言之间的差异,而且还要弄清楚语言符号和其它戏剧符号之间的关系。

在翻译剧本时,译者还应该根据翻译的目的调整翻译的策略。